第五讲《灯下漫笔》

- 格式:ppt

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:28

《灯下漫笔》教案第一篇:《灯下漫笔》教案白云二中高二语文组备课资料《灯下漫笔》讲习学案第一课时学习目标:1、梳理文章的思路和结构,把握由小及大、由事入理的构思特点。

2、培养整体感知课文的能力。

3、把握文章的感情基调,引导学生领会课文思想的深刻性,以及作者对人精神世界的关注。

一、问题设置:1、杂文的特点:请同学们回顾《拿来主义》。

以小见大,语言辛辣、犀利,幽默,讽刺,反语,具有无比的力度。

2、解题:(请同学们谈谈对漫笔的了解)明确:漫笔,“漫”,既是内容的“漫”无边际,又是“漫漫”心绪,还是一种“漫延开来”的思维方式,“散”漫无拘、笔随心意、兴之所至,放得开收得拢。

而且鲁迅在《夜颂》中说自己是“爱夜的人”。

而爱夜的人“有听夜的耳朵和看夜的眼睛,自己在暗中看一切暗”。

那么,在1925年4月29日的夜,灯下坐着的鲁迅,又“看”到了“暗”中掩盖着的什么呢,这就点明了“灯下”之含义。

3、快速阅读课文,谈谈自己的阅读感受。

整体感知课文。

(1、)思考作者所涉及的对象有几方面?明确:中国人(老百姓)、统治者(主子)、中国社会(时代)。

(2、)思路:现实——历史——未来(3、)引子:兑换钞票(思维的爆发点)(4)文章由钞票贬值的日常小事写起的,那整件事情是如何呈现的?文中的老百姓在整件事情的过程中心情有什么起伏?(抓住文章的关键词)明确:过程:如何相信国家银行而将银行换成钞票(第一段),又如何因政局不稳要将钞票转换银元不得(第二段)听说暗中有了行情又赶去兑现,打了折也不计较。

心情起伏:开始换钞票时的“乐意”到停止兑换时的“不甘心”和“恐慌”,最后打折兑换、吃亏了以后的“非常高兴”与“更非常高兴”。

此外还有,开始“银元装在怀中”,只觉得“沉重累坠”,后来终于得到后就“沉垫垫地觉得安心、喜欢”。

(5)同样的现银,以前感到“沉重累坠”,后来又“沉垫垫地觉得安心”,这反映了什么样的心理? 参考:同样是现银,同样的沉,但却反映了“人”(老百姓和作者)在事件过程中心情的变化。

灯下漫笔一:导语设计中国是一个泱泱大国,纵横九万里;中国的历史有着漫长而复杂的过去,上下五千年,多少帝国王朝盛衰荣败,多少帝王将相粉墨登场,厚重的史书演绎了他们一个又一个风流倜傥的故事,却很少为普通和平凡的老百姓洒一把同情之泪。

有的只是诗人们满含辛酸的描述:“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”,“昨日入城市,归来泪满巾。

遍身萝绮者,不是养蚕人”。

至于他们为什么如此贫困一如既往,诗人的解释是“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,而至于他们自己本身原因,诗人们并没有涉及,也许不愿,也许不能……那么,作为近代著名的思想家鲁迅先生是怎样认为的呢?他又是怎样概括漫长的中国历史的呢?请快速阅读全文,而后作答。

二:研习文章(一)分析鉴赏1.作者是怎样概括中国的历史的?(想做奴隶而不得的时代暂时做稳了奴隶的时代)小结过渡:这就是中国的历史,上下五千年就被这个字浓缩了。

中国的历史是老百姓的历史,要么做不成奴(板书)隶,要么暂时做稳了奴隶。

2.什么是奴隶?鲁迅先生在一篇小短文里有这样很形象地描述。

(分发《聪明人和奴才和傻子》)3.学生对文章中的“奴才”的概括。

(对生活有抱怨但又不思反抗,胆小怕事)4.那么文中能相应表达出这一形象的语句语段有哪些呢?并请寻找出这些语句语段中的重点词语并品味其中蕴含的思想感情。

(学生互相讨论之一)5.参考:A 假如有一种暴力……究竟已等于牛马了。

(读)(〈可包括提问“什么是形成百姓奴性人格的原因之一”〉愤怒地抨击了暴政,也暴露了国民的奴性人格。

重点词语:羡慕心悦诚服恭颂)小结:这段话作者给我们做了一个有趣的比较:人、乱世人、牛马。

这三者哪样最便宜?(乱世人,“乱离人,不及太平犬”)什么时候才可以与牛马平起平坐?(太平盛世)中国的老百姓是多么容易满足啊,只要能把自己卖个牛马的价格便觉得洪福齐天了。

B 中国的百姓是中立的……只求他决定他们怎么跑。

(揭示了老百姓们遭受官兵蹂躏的悲惨命运,奴性心态:麻木不仁,缺少反抗精神。

灯下漫笔说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《灯下漫笔》。

下面我将从教材、学情、教学目标、教学重难点、教法、学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、说教材《灯下漫笔》是鲁迅先生的一篇杂文,出自他的杂文集《坟》。

这篇文章深刻地批判了中国封建社会的“吃人”本质,表达了作者对中国人民命运的深切关注和对社会变革的强烈渴望。

这篇文章具有深刻的思想内涵和独特的艺术风格,不仅能够让学生了解鲁迅先生的思想和文风,还能培养学生的批判性思维和社会责任感。

同时,文章语言犀利、论证严密,对于提高学生的阅读理解和写作能力也具有重要的意义。

二、说学情授课对象为高中学生,他们已经具备了一定的语文基础知识和阅读能力,但对于鲁迅先生的作品,理解起来可能还存在一定的难度。

由于时代背景的差异,学生对于文中所批判的社会现象可能缺乏直观的感受,需要教师在教学过程中加以引导和启发。

此外,高中学生正处于思维活跃、好奇心强的阶段,对于社会问题有一定的关注和思考,教师可以充分利用这一点,激发学生的学习兴趣,引导他们积极参与课堂讨论。

三、说教学目标1、知识与技能目标了解鲁迅先生的思想和杂文的特点。

理解文中关键语句的含义,把握文章的主旨。

学习鲁迅先生犀利的语言和严密的论证方法,提高阅读理解和写作能力。

2、过程与方法目标通过阅读、分析和讨论,培养学生独立思考和合作探究的能力。

引导学生联系社会现实,深入思考文中所揭示的问题,提高学生的批判性思维能力。

3、情感态度与价值观目标感受鲁迅先生对人民的深厚感情和对社会变革的强烈愿望,培养学生的社会责任感。

引导学生树立正确的历史观和价值观,珍惜当下的幸福生活。

四、说教学重难点1、教学重点理解文中重要语句的含义,把握文章的主旨。

学习鲁迅先生的论证方法和语言风格。

2、教学难点理解文中所揭示的封建社会的“吃人”本质,以及对国民性的批判。

引导学生将文中的思想与现实社会相联系,培养学生的批判性思维和社会责任感。

《灯下漫笔》讲义在昏黄的灯光下,思绪往往如同脱缰的野马,肆意奔腾。

今天,就让我们一同在这灯下,漫谈一番。

“漫笔”二字,给了我们极大的自由和想象空间。

它没有特定的主题限制,没有严格的框架束缚,更像是一场心灵的漫步,随心所欲地去触及那些平日里被忽略的角落,去思考那些未曾深入探究的问题。

我们生活在一个快节奏的时代,每天都被各种信息和事务充斥着。

匆忙之中,我们很少有时间静下心来,去真正地感受生活,去思考人生的意义。

而这灯下的漫笔时刻,恰是一个难得的机会,让我们暂时逃离喧嚣,回归内心的宁静。

想想看,我们在追求什么?是功成名就?是财富自由?还是内心的平和与满足?或许每个人的答案都不尽相同,但不可否认的是,我们在这追寻的道路上,往往容易迷失方向。

功成名就固然令人向往,但为此付出的代价又是否值得?为了追求所谓的成功,我们日夜奔波,忽略了身边的亲人和朋友,忘记了欣赏沿途的风景。

当终于站在那所谓的成功之巅时,却发现内心无比的空虚。

财富自由,又真的能带来自由吗?当我们拥有了无尽的财富,是否就能摆脱烦恼,获得真正的快乐?现实中,许多富豪依然被各种问题困扰,心灵不得解脱。

而内心的平和与满足,似乎是一种更难以捉摸的东西。

它不是通过外在的物质和荣誉就能轻易获得的,而是需要我们在生活的点滴中去感悟,去修炼。

再说说我们的人际关系。

在这个社交媒体盛行的时代,看似朋友遍天下,可真正能交心的又有几人?我们在虚拟的世界里分享着生活的点滴,却很少在现实中与他人进行深入的交流和沟通。

人与人之间的关系变得越来越淡薄,真正的情感交流变得愈发稀缺。

教育也是一个值得深思的问题。

如今的孩子们,从小就被各种补习班和作业压得喘不过气来。

他们的童年不再充满无忧无虑的欢笑,而是被无尽的学习任务所占据。

这样的教育模式,真的能培养出具有创新精神和独立思考能力的人才吗?还有我们的社会环境。

随着科技的飞速发展,生活变得越来越便利,但同时也带来了一系列的问题。

比如环境污染、资源短缺、道德滑坡等等。

《灯下漫笔》教学设计《灯下漫笔》教学设计作为一位杰出的教职工,时常需要用到教学设计,借助教学设计可以提高教学效率和教学质量。

那么问题来了,教学设计应该怎么写?以下是店铺收集整理的《灯下漫笔》教学设计,欢迎大家分享。

《灯下漫笔》教学设计1教学目标1、了解“随笔”的文体特征。

2、学习鲁迅文章的个性化的语言特点,特别是它的战斗性。

3、品味作者以情入理,情理交融的表达艺术。

教学重点1、关于文章的主题理解是教学的重点。

2、本文直写事实,小中见大的写作方法是教学的重点。

教学过程一、解题这是一篇随笔,随笔是散文的种。

五四运动以来随笔十分流行,其特点是借事抒情,夹叙夹议,意味隽永。

《灯下漫笔》的“漫笔”原意为随手写来,不拘一格,既放得开,又收得拢。

作者笔触所及,牵涉中国几千年的,从军阀到商民,从皇帝到“奴隶”,从旧历史学家到复古主义者,从平民百姓到现在青年,都一一透视出他们的历史地位,作者善于以小见大,从现象到本质,显示了高度的概括力,强大的穿透力和深刻的批判力,鲁迅的笔如匕首、投枪,直刺封建专制主义和蒙昧主义,戳穿了反动统治者和御用文的画皮。

从语言讲情感基调。

本文虽多为冷静的理性分析,但也不管浓郁的抒情。

“将人不当人,不但不当人,还不及牛马”,“乱离人,不及太平犬”,这是恨封建社会的黑暗;中国百姓,“强盗来了就属于官,当然该被杀掠;仿佛又属于强盗似的”,这是哀百姓之不幸;当牛做马,“情愿自己寻草吃”,谁“定下什么奴隶规则来,自然就皇恩浩荡了”“万姓胪欢”了……这是怒中国人沉睡之不醒;至于对旧史学家和复古主义者的揶揄讽刺,更是入木三分了。

总之,全文将愤怒、同情、批判、讽刺熔于一炉,使感情和理性相互作用,相互渗透,理中生情,情中化理。

这篇作品的主题可以从两方面来理解,一是作者思考国民性问题,批判国民的奴性人格和奴才传统。

两者融为一体,互相补充。

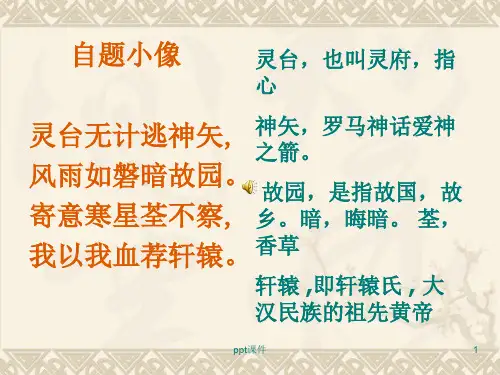

二、关于作者的情况由学生自己归纳1、要注意鲁迅生活的时代。

2、鲁迅的经历和他的作品是有很大关系的,他的家庭的衰败,对人世冷暧的感悟,然后到日本仙台学医(《滕野先生》)想救治人的病体,其间一件事对他的触动太大,那就是日俄战争用中国人做靶子,而许多的中国人做观众和看客,他深知,一个民族即使身体再强壮,若他的灵魂是不健康的,那他只能做无聊的看客,于是他决定弃医从文。