中医基础理论(绪论)

- 格式:ppt

- 大小:218.50 KB

- 文档页数:43

中医基础理论:绪论重点总结梳理1.中医学理论体系形成的标志是《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》《黄帝内经》是现存最早的医学经典著作,标志中医理论体系的初步形成。

《难经》发挥〃寸口脉诊〃,阐发经络学说以及命门、三焦的理论。

《伤寒杂病论》东汉张仲景,中医学第一步辨证论治的专著。

《神农本草经》现存最早的中药学专著;提出"四气五味";根据养生、治病和药物毒性分为上、中、下三品;提出“七情和合"的药物配比理论。

2.第一部脉学专著-《脉经》晋王叔和第一部针灸学专著-《针灸甲乙经》晋皇甫谧第一部病因病机证候学专著-《诸病源候论》隋巢元方3.金元四大家刘完素(刘河间),火热论,〃寒凉派〃;张从正,攻邪论,〃攻邪派〃;李杲(李东垣),脾胃论,"补土派";朱震亨(朱丹溪),相火论,"滋阴派〃…4.明清时期吴有性(吴又可),创"戾气"理论;叶桂(叶天士),卫气营血辨证理论;薛雪(薛生白),《湿热条辨》,;吴噫(吴鞠通)《温病条辨》,三焦辨证理论。

张介宾(字景岳):"阳非有余""真阴不足",强调温补肾阳和滋养肾阴。

5.中医学理论体系的主要特点,整体观念,辨证论治。

6.整体观念的概念:是中医学认识人体自身以及人与环境(自然环境、社会环境)之间联系性和统一性的学术思想7.生理功能的整体性:五脏一体观(人体以五脏为中心)、形神一体观、精气神一体观8.病,疾病的简称,指有特定的致病因素、发病规律和病理演变的一个完整的异常生命过程,常常有较固定的临床症状和体征、诊断要点、与相似疾病的鉴别点等。

症,即症状和体征,是机体发病而表现出来的异常表现,包括患者所诉的异常感觉与医生所诊查的各种体征。

证,是对疾病过程中一定阶段的病因、病位、病性、病势等病机本质的概括。

9,辨证:是以中医学理论对四诊(望、闻、问、切)所得的资料进行三合分析,明确病变本质并确立为何种证的思维和实践过程。

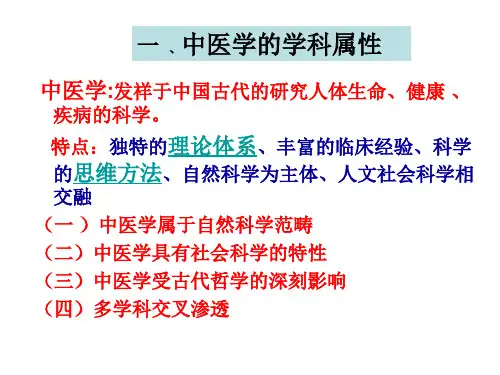

1﹒绪论一、中医学和中医基础理论的基本概念中医学是研究人体生理、病理,以及疾病的诊断和防治等的一门科学,以整体观念为主导思想,以脏腑经络的生理和病理为基础,以辨证论治为治疗特点的医学理论体系。

二、中医学理论体系的形成和发展1.《黄帝内经》奠定了中医学的理论基础;《难经》补充了《内经》的不足,成为后世指导临床实践的理论基础;2.《伤寒杂病论》是张仲景在《内经》、《难经》的基础上写成的,《伤寒论》是中医学中成功的运用辨证论治的第一部专书,为辨证论治奠定了基础。

《伤寒论》在《素问·热论》的基础上,确立了六经辨证论治的纲领;《金匮要略》以脏腑的病机理论进行证候分析,发展了《内经》的病因学说,提出:“千般灾难,不越三条……”3.《诸病源候论》是第一部病因病机症候学专书;《三因极—病证方论》提出了著名的三因学说;《小儿药证直诀》开创了脏腑证治的先河。

4.金元四大家的医学思想:刘完素:以火热立论,倡“六气皆从火化”、“五气过极皆能生火”之说,用药以寒凉为主,称为寒凉派;张从正:认为病由邪生,“邪去则正安”,以汗、吐、下为攻去病邪的方法。

李东垣:提出“内伤脾胃,百病由生”,治疗以补益脾胃为主,称为补土派;朱丹溪:倡“相火论”,谓“阳常有余,阴常不足”,治病以滋阴降火为主,称为滋阴派;5.明代吴又可的《温疫论》中提出,温疫的病原“非风非寒非暑非湿,乃天地间别有一种异气所成”,对温病的病因学是个很大的发展。

清·叶天士,创卫气营血辨证。

清.吴鞠通,创三焦辨证。

6.清·王清任,著《医林改错》,发展了瘀血致病的理论。

三、中医学的基本特点1.整体观念:(1)人体是有机的整体:体现于“阴平阳秘“和”亢则害,承乃制,制则生化“等理论。

在治疗上如“病在上者下取之,病在下者高取之”、“从阴引阳,从阳引阴,以右治左,以左治右”;(2)人与自然界的统一性:季节气候对人体的影响:春温、夏热、长夏湿、秋燥、冬寒,与此相应的适应性变化,春生、夏长、长夏化、秋收、冬藏;四时的脉象也有相应的变化,如“春日浮,如鱼之游在波;夏日在肤,泛泛乎万物有余;秋日下肤,蛰虫将去;冬日在骨,蛰虫周密。

中医知识:中医基础理论绪论中医学是一个博大精深的文化宝库,是灿烂的中国古代文化的一部分。

由于中医学一方面汲取了中国古代深邃的哲学、文化和科学思想,另一方而又是对中华民族数千年来与疾病作斗争的经验总结,所以不但具有极其丰富的理论思辩性和创造性,而且临床实用性极强。

即使在现代医学十分发达的今天,中医学依然具有很强的生命力,其重要原因之一,就在于其卓越的临床疗效。

近几十年来,中医学的独特优势逐渐被国际医学界所认识,这一古老的传统医学正一步步走向世界。

1.中医学理论体系的起源、形成和发展中医学起源于中国远古时代。

早在原始部落时代,人类就开始了医药知识的初步积累。

如中国古典文献有"伏羲制九针"、"神农尝百草,一日而遇七十毒"等记载,就是对上古时期中华民族的祖先在生活和生产实践中努力探索医药知识的真实写照。

到了春秋战国时期,人们对疾病的认识已经相当深刻,医疗实践经验也已经非常丰富,再加上此时的社会快速进入了一个文明昌盛的时代,政治、经济、科学、文化都有显著的发展,学术思想也空前活跃。

因此,把代代相传的医药知识和最新的理论思想结合起来,创造一个崭新的医学理论体系,就成了自然而然的事情。

中国现存最早的医学经典《黄帝内经》的出现,就是这种崭新的医学理论体系形成的重要标志。

《黄帝内经》成于战国至秦汉时代,它收集了前人大量的医疗实践资料,运用当时盛行的阴阳、五行等学说,以及天文、地理、生物、气象等各种自然科学知识进行归纳、综合,系统地阐述了人体生理、病理和关于疾病的诊断、治疗、预防等内容,形成了中医学独特的理论体系,为中医学理论和临床的发展奠定了坚实的基础。

自《黄帝内经》以后,历代医家对医学理论不断进行充实和提高,推动了中医学理论体系的进一步发展和完善。

《难经》是稍晚于《黄帝内经》问世的另一部重要的古典医籍,它以问答的行文方式,针对《黄帝内经》的某些重要内容进一步进行阐发、论述,对《黄帝内经》的某些不足进行了重要补充,是研究中医学经典理论必不可少的一部医学典籍。