地图分析应用理论与方法讲解

- 格式:ppt

- 大小:2.74 MB

- 文档页数:28

地理信息系统的原理和应用1. 地理信息系统简介地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种将地理空间信息与属性信息相结合的系统,能够对地理信息进行采集、管理、分析和展示的技术综合体。

它是利用计算机科学、测量学、地理学等学科的理论和方法,通过信息技术手段对地理信息进行处理和分析的一种应用系统。

2. 地理信息系统的原理地理信息系统的运行原理主要包括数据采集、数据管理、数据分析和数据可视化四个方面。

2.1 数据采集地理信息系统的数据采集是指对地理空间数据的获取过程。

常用的数据采集方式包括遥感技术、GPS定位技术和地面调查等方法。

通过遥感技术可以获取卫星、航空影像等遥感数据,GPS定位技术可以获取点、线、面等地理位置信息,地面调查则是通过实地勘测和数据采集设备收集数据。

2.2 数据管理地理信息系统的数据管理包括数据组织、数据存储和数据更新等过程。

数据组织是将采集到的地理信息进行分类、整理和归档,建立地理数据库。

数据存储是将数据存储在硬盘、数据库中,以便后续的查询和分析。

数据更新是指对已有数据进行添加、修正和删除等操作,保持数据的及时更新。

2.3 数据分析地理信息系统的数据分析是指对地理信息进行统计、空间分析、模拟和预测等处理过程。

通过数据分析可以进行空间关系分析、空间模式分析、空间插值和空间模拟等操作,进而获取地理信息的相关规律和趋势。

2.4 数据可视化地理信息系统的数据可视化是将地理信息通过图表、图形和地图等形式展示出来,使信息更具有直观性和可读性。

通过数据可视化可以将数据以地图、统计图表等形式呈现,帮助用户更好地理解和利用地理信息。

3. 地理信息系统的应用地理信息系统在许多领域都有着广泛的应用。

下面列举了几个常见的应用领域。

3.1 地理空间分析地理信息系统可以进行地理空间分析,包括距离分析、路径分析、空间关系分析等。

通过空间分析可以了解地理空间的相互联系和影响,为城市规划、交通规划等提供支持。

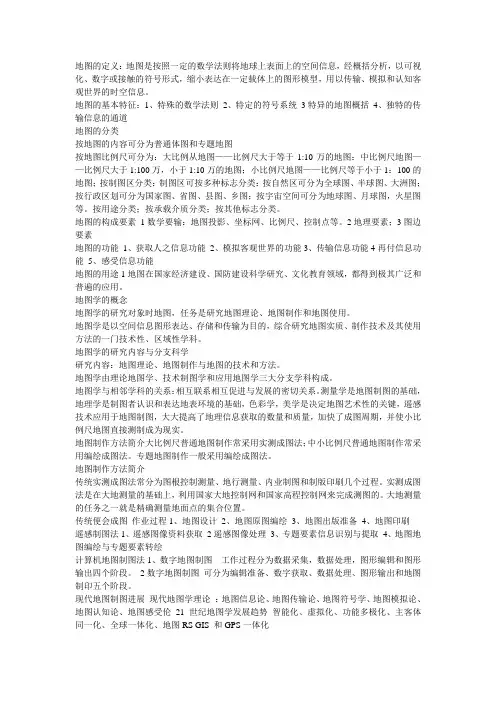

地图的定义:地图是按照一定的数学法则将地球上表面上的空间信息,经概括分析,以可视化、数字或接触的符号形式,缩小表达在一定载体上的图形模型,用以传输、模拟和认知客观世界的时空信息。

地图的基本特征:1、特殊的数学法则2、特定的符号系统3特异的地图概括4、独特的传输信息的通道地图的分类按地图的内容可分为普通体图和专题地图按地图比例尺可分为:大比例从地图——比例尺大于等于1:10万的地图:中比例尺地图——比例尺大于1:100万,小于1:10万的地图;小比例尺地图——比例尺等于小于1:100的地图;按制图区分类:制图区可按多种标志分类:按自然区可分为全球图、半球图、大洲图;按行政区划可分为国家图、省图、县图、乡图;按宇宙空间可分为地球图、月球图,火星图等。

按用途分类;按承载介质分类;按其他标志分类。

地图的构成要素1数学要输:地图投影、坐标网、比例尺、控制点等。

2地理要素;3图边要素地图的功能1、获取人之信息功能2、模拟客观世界的功能3、传输信息功能4再付信息功能5、感受信息功能地图的用途1地图在国家经济建设、国防建设科学研究、文化教育领域,都得到极其广泛和普遍的应用。

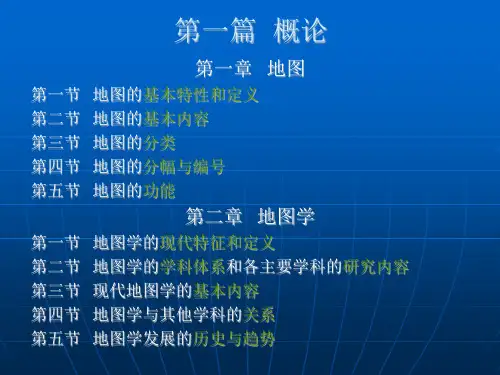

地图学的概念地图学的研究对象时地图,任务是研究地图理论、地图制作和地图使用。

地图学是以空间信息图形表达、存储和传输为目的,综合研究地图实质、制作技术及其使用方法的一门技术性、区域性学科。

地图学的研究内容与分支科学研究内容:地图理论、地图制作与地图的技术和方法。

地图学由理论地图学、技术制图学和应用地图学三大分支学科构成。

地图学与相邻学科的关系:相互联系相互促进与发展的密切关系。

测量学是地图制图的基础,地理学是制图者认识和表达地表环境的基础,色彩学,美学是决定地图艺术性的关键,遥感技术应用于地图制图,大大提高了地理信息获取的数量和质量,加快了成图周期,并使小比例尺地图直接测制成为现实。

地图制作方法简介大比例尺普通地图制作常采用实测成图法;中小比例尺普通地图制作常采用编绘成图法。

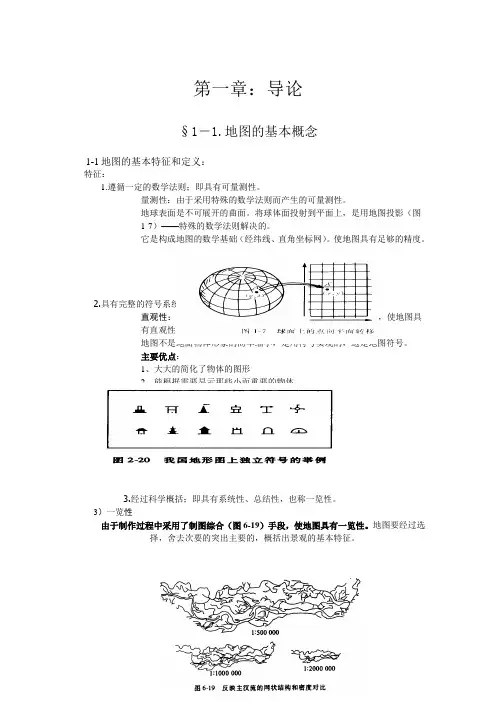

第一章:导论§1-1.地图的基本概念1-1地图的基本特征和定义:特征:1.遵循一定的数学法则;即具有可量测性。

量测性:由于采用特殊的数学法则而产生的可量测性。

地球表面是不可展开的曲面。

将球体面投射到平面上,是用地图投影(图1-7)——特殊的数学法则解决的。

它是构成地图的数学基础(经纬线、直角坐标网)。

使地图具有足够的精度。

2.具有完整的符号系统;即具有直观性。

直观性:由于采用了专门符号(图2-20)表示事物的特殊方法,使地图具有直观性。

地图不是地面物体形象的简单缩小,是用符号实现的,这是地图符号。

主要优点:1、大大的简化了物体的图形2、能根据需要显示那些小而重要的物体3、能显示出相互重叠的物体和现象4、能显示事物的质量特征5、能显示出不能直接看到的自然和社会现象3.经过科学概括;即具有系统性、总结性,也称一览性。

3)一览性由于制作过程中采用了制图综合(图6-19)手段,使地图具有一览性。

地图要经过选择,舍去次要的突出主要的,概括出景观的基本特征。

4.是地理信息的载体:即可记载性。

可记载性:由于地图种类的增多,数量上的扩大,使地图可以记载事物的发展变化。

同一幅地图上,可以显示出河流从幼年到老年期的变化、各种历史事件的变迁过程等,使地图成为科学研究的工具。

定义:过去对地图的定义地图是根据一定的数字法则,使用专门符号,通过制图综合将地球表面缩绘到平面上的表象。

它反映各种自然和社会现象的空间分布、组合、联系及其在时间中的变化和发展。

地图的一系列变化:1、地图不再把用地图符号表示事物作为唯一的方法。

可用影像地图甚至数字的形式来存储和表示地图。

例如,用于巡航导弹的数字地图贮存在磁带中,使用时不需显示图形。

2、地图正在由“纸质”地图向“无纸”地图转变。

地图不仅可以印制在纸张上,也能进行屏幕显示。

3、地图不再单纯描绘地球表面。

由于航天技术的发展,地图描绘的对象从地球扩展到其它星球。

4、更加强调制图对象的空间联系和随时间的变化。

地理信息技术专业地理信息科学深入了解地理信息技术专业地理信息科学的理论和方法地理信息技术专业地理信息科学的理论和方法地理信息技术是应用地理学、计算机科学和信息技术相结合的一门学科,旨在获取、存储、管理、分析和可视化地理信息。

地理信息科学是地理学与信息科学的交叉学科,研究地理信息的获取、处理、应用和传播的原理和方法。

在地理信息技术专业中,掌握地理信息科学的理论和方法对于开展地理信息相关工作至关重要。

一、地理信息科学的基本概念和原理地理信息科学是一门涵盖地理学、数学、计算机科学、地图学等多学科知识的交叉学科。

它以地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)为核心工具,通过采集、整理、存储和分析地理数据,并将其可视化为地图,以便于研究人员和决策者进行地理问题的分析和决策。

地理信息科学的基本原理包括数据采集、空间数据模型、数据库管理、空间分析和地图制作等。

1. 数据采集:地理信息科学通过各种技术手段获取地理数据,如遥感、卫星影像、GPS定位等。

这些数据能够提供地理信息的基础,是地理信息科学研究的重要数据来源。

2. 空间数据模型:地理信息科学使用空间数据模型来描述和组织地理现象的位置和属性。

常见的空间数据模型包括点、线、面等,用来表示不同尺度的地理要素。

3. 数据库管理:地理信息科学需要将获取的地理数据存储在数据库中,以便于查询和管理。

地理信息系统能够对大量的地理数据进行集成和管理,提高数据的可访问性和利用价值。

4. 空间分析:地理信息科学利用空间分析技术对地理数据进行统计、分析和建模,以揭示地理现象之间的关系。

例如,通过空间插值方法可以构建地理现象的分布模型,通过缓冲区分析可以研究地理现象的空间接触关系等。

5. 地图制作:地理信息科学利用地图制作技术将地理数据可视化为地图,以便于人们理解和使用地理信息。

地图制作需要考虑地图的符号化、色彩搭配、比例尺选择等方面的技术要求。

“地理教学中地图应用的研究及实践”课题研究报告•相关推荐“地理教学中地图应用的研究及实践”课题研究报告“地理教学中地图应用的研究及实践”课题研究报告一.课题的提出(1)课题提出的背景新课程改革下的课堂教学突出以人为本、以学生发展为本,重点培养学生的学习能力,全面实施素质教育。

因此,在地理课堂教学中,地图的综合运用成为提高学生综合能力,开发学生智力,大面积提高教学质量的关键。

地理,是地图和理论的结合。

我们研究地图的综合运用,旨在培养学生的学习兴趣和提高学习技能,通过看图、读图、绘图等直观、形象、可操作的活动促进地理教学的迅速提高和发展。

地理教学的根本任务是向学生传授自然现象和社会经济现象的结构、相互联系、空间的分布规律以及人地关系方面的知识。

在地理教学中应用地图可以帮助我们更好地完成这一任务。

地图作为地理信息传递的载体,它所表达的内容是相当丰富的。

具有空间区域分布的任何现象,都可以通过地图加以表现,这就决定了地理教学中地图应用的广泛性和不可替代性。

“没有地图的课不能称其为地理课”,因为地图是地理教学中最普遍的教学手段,对它运用的如何直接影响教学效果的好坏,从这层意义上说,地图在地理教学中的作用是至关重要的。

(2)所要解决的主要问题①学生初步利用地图的困难性,帮助学生克服认知障碍。

②如何培养学生对地图的兴趣,培养学生观察利用地图的积极性。

③探讨课堂阅读地图的规律。

明确从简单到复杂,从分解到综合的认知特征。

④教学中如何引导学生开展地图探究教学,让学生利用地图积极思维,提出问题,分析问题,解决问题。

⑤探讨通过用图如何激发学生的智力。

学生思维能力的培养就是从感性到理性、从形象思维到抽象思维的飞跃。

图象的内容生动具体、主题明确,让学生在学习过程中可以从形象的感知、具体的事物入手,逐步形成抽象的科学理性知识。

并且还能培养学生的观察、想象和思维能力。

⑥教师备课怎样精心准备地图?怎样选用内容清晰,重点突出,符号醒目,颜色鲜明高质量的地理教学地图?这是地理教学中运用好地图的前提。

掌握地理类中的地分析技巧地理分析是地理学中的重要内容,它是指通过理论和方法的综合应用,对地理现象和过程进行深入研究的过程。

掌握地理类中的地理分析技巧,有助于我们更好地了解地球的特点和人类与环境的相互关系。

本文将介绍几种常用的地理分析技巧,并以实际案例进行说明,以帮助读者更好地掌握地理分析的能力。

一、地形分析技巧地形是地理研究中的重要要素,对地理现象和自然环境的形成与变化有着重要影响。

在地理分析中,地形分析技巧是必不可少的。

地形分析包括地图解读、地貌要素分析和地形影响研究等。

通过对地图的解读,我们可以了解到地球表面的地形特征,如山脉、河流、平原等。

在地貌要素分析中,我们可以通过对地貌要素的研究,推测地形变化的原因和过程。

地形影响研究则是通过分析地形对气候、植被等自然要素的影响,来揭示地形对环境的作用。

实例:通过对某地区地图的解读,我们可以观察到该地区地形起伏,河流纵横交错,山脉蜿蜒曲折。

在地貌要素分析中,我们发现该地区地貌类型复杂,由于地势起伏,山地和平原交错分布,影响了该地区的气候和生态环境。

地形影响研究揭示了该地区的山区气候湿润,降水量较大,而平原地带降水量相对较少。

二、气候分析技巧气候研究是地理学中的重要内容,是对地球表面大气状况及其变化的研究。

掌握气候分析技巧,有助于我们更好地了解不同地区的气候特点及其变化规律。

气候分析包括气候要素分析、气候分类和气候变化分析等。

通过对气候要素的分析,如温度、降水和风向等,可以了解到某一地区的气候特征。

气候分类可以将不同地区的气候进行系统分类,例如按照气候区划将地球划分为寒冷区、温带区和热带区等。

气候变化分析则是通过研究气候变化的原因和过程,来预测未来气候的变化趋势。

实例:通过对某地区气候要素的分析,我们发现该地区平均温度较高,降水丰富,风向多变。

根据气候分类结果,我们可以将该地区划分为热带气候区。

在气候变化分析中,我们发现该地区由于人类活动增加了温室气体排放,导致气候变暖的趋势进一步加剧。

《地图制图技术》课程思政教学案例一、教学目标1. 知识目标:学生能够掌握地图制图的基本原理和方法,了解地图制图技术的发展历程和趋势。

2. 能力目标:学生能够运用地图制图技术解决实际问题,具备一定的地图分析能力和空间思维能力。

3. 德育目标:通过课程思政教学,培养学生的爱国情怀和民族自豪感,树立正确的国家观、民族观、历史观。

二、教学内容与安排本课程主要包括地图基础知识、地图投影、地图符号、地图色彩、地图编制等几个方面。

在教学安排上,我们将遵循由浅入深、循序渐进的原则,让学生逐步掌握地图制图技术的基本原理和方法。

三、思政元素融入方式1. 引导学生了解地图的重要性和作用,激发学生的爱国情怀和民族自豪感。

可以结合国家地理、环境保护等方面的实际案例,让学生深刻感受到地图对于国家建设和社会发展的重要性。

2. 培养学生的严谨治学态度和精益求精的工作精神。

在教学中,通过强调地图制图的基本原理和方法,引导学生树立正确的学术道德观念,追求精益求精的工作态度。

3. 鼓励学生传承中华民族优秀传统文化,弘扬爱国主义精神。

在讲解地图编制的历史和发展时,可以结合中国古代地图学家的成就和贡献,让学生了解中华民族优秀传统文化的博大精深,激发他们的爱国热情和民族自豪感。

四、教学方法与手段1. 理论讲授与实践操作相结合:通过课堂讲解和实际操作相结合的方式,让学生更好地理解和掌握地图制图技术的基本原理和方法。

2. 案例分析:结合实际案例,引导学生分析地图制图技术在各个领域的应用,提高学生的实际应用能力。

3. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,探讨地图制图技术在未来的发展趋势和应用前景,培养学生的创新思维和团队协作精神。

五、教学评价与反馈1. 过程性评价:通过课堂提问、小组讨论、实际操作等方式,对学生的学习过程进行评估,及时发现和解决问题。

2. 总结性评价:结合期末考试,对学生的知识掌握程度和能力水平进行全面评估。

3. 反馈与改进:根据学生的反馈和评价结果,不断改进教学方法和手段,提高教学效果。

地图在初中地理教学中的合理应用地图是地理学中的重要工具,其在地理教学中具有以下作用:1. 直观呈现地球表面的地理现象地图能够以图形的形式直观地呈现出地球表面的各种地理现象,如地形、气候、生物分布、人口分布等。

学生通过观察地图,能够更清晰地理解这些地理现象的空间分布和相互关系。

2. 帮助学生认识地理空间的关系地图能够清晰地显示出地球上各个地理要素之间的空间位置和相关关系,帮助学生理解地理空间的组织结构,认识地理现象之间的联系和相互影响。

3. 培养学生地理思维和解决问题的能力通过解读地图,学生需要进行观察、分析和推理,从而培养其地理思维和解决问题的能力。

学生在分析地图时也会培养自己的观察力和综合分析能力。

二、地图在地理教学中的具体应用2. 分析地理问题教师可以利用地图设计相关课堂活动,让学生通过观察和分析地图上的信息解决地理问题。

通过城市分布图,让学生分析城市布局的规律,从而了解城市发展的原因和规律。

3. 识别地图符号和比例尺教师可以引导学生识别地图上的符号和比例尺,从而能够更准确地理解地图信息和比例关系。

4. 地图制作与读图能力教师可以让学生通过小组合作制作地图,培养他们的地图制作能力和读图能力,增强他们对地理现象的认识。

5. 地图应用技能教师还可以指导学生学习使用电子地图和地理信息系统等现代地图工具,培养他们利用现代技术进行地理研究和实践的能力。

三、相关教学方法1. 理论教学与实地考察相结合在地理教学中,可以结合地图的直观呈现和实地考察,通过理论教学和实地考察相结合的方式,帮助学生更深入地理解和认识地理现象。

2. 多媒体课件展示教师可以利用多媒体课件展示地图,通过电子设备展示地图上的信息,使学生能够更直观地理解地理现象和空间关系。

3. 小组合作学习教师可以指导学生利用小组合作学习的方式进行地图分析和解决问题,通过小组合作的学习方式,培养学生的合作能力和地理思维能力。

4. 案例分析教师可以设计一些实际案例,让学生通过地图分析和数据处理等方法解决地理问题,从而培养他们的分析和解决问题的能力。