自动控制_03c高阶系统的过渡过程

- 格式:ppt

- 大小:285.50 KB

- 文档页数:19

自动控制系统的发展历史欧阳光明(2021.03.07)1.自动控制技术的早期发展以反馈控制为其主要研究内容的自动控制理论的历史,若从目前公认的第一篇理论论文, J.C.Maxwell 在1868年发表的“论调节器”算起,至今不过一百多年。

然而控制思想与技术的存在至少已有数千年的历史了。

“控制”这一概念本身即反映了人们对征服自然与外在的渴望,控制理论与技术也自然而然地在人们认识自然与改造自然的历史中发展起来。

具有反馈控制原理的控制装置在古代就有了。

这方面最有代表性的例子当属古代的计时器“水钟”( 在中国叫作“刻漏”,也叫“漏壶”)。

据古代锲形文字记载和从埃及古墓出土的实物可以看到,巴比伦和埃及在公元前1500年以前便已有很长的水钟使用历史了。

约在公元前三世纪中叶,亚历山大里亚城的斯提西比乌斯(Ctesibius)首先在受水壶中使用了浮子(phellossive tympanum)。

按迪尔斯(Diels)本世纪初复原的样品,注入的水是由圆锥形的浮子节制的。

而这种节制方式即已含有负反馈的思想 (尽管当时并不明确)。

[1]中国有着灿烂的古代文明。

中国古代的科学家们对水钟十分得重视,并进行了长期的研究。

据<<周礼>>记载,约在公元前 500年,中国的军队中即已用漏壶作为计时的装置。

约在公元120年,著名的科学家张衡 (78-139,东汉)又提出了用补偿壶解决随水头降低计时不准确问题的巧妙方法。

在他的“漏水转浑天仪”中,不仅有浮子,漏箭,还有虹吸管和至少一个补偿壶。

最有名的中国水钟“铜壶滴漏”由铜匠杜子盛和洗运行建造于公元1316年(元代延祐三年),并一直连续使用到1900年。

现保存在广州市博物馆中,但仍能使用。

[2][3]北宋时期,苏颂等于1086年-1090年在开封建成“水运仪象台”。

仪象台上的浑仪附有窥管,能够相当准确地跟踪天体的运行,“使它自动地保持在窥管的视场中”。

这种仪象台的动力装置中就利用了“从定水位漏壶中流出的水,并由擒纵器(天关、天锁)加以控制”。

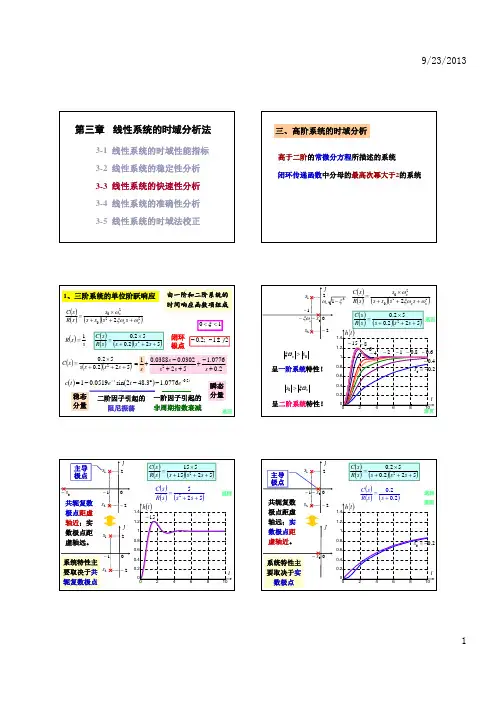

课程设计报告课程编号j1630102课程名称自动控制原理课程设计学生姓名唐柱宽所在班级自动化1123联系电话135********实施地点钟海楼04004起止时间2014.12.08--2014.12.12指导教师徐今强职称副教授一、课程设计的意义通过课程设计,使得我们对课堂所学自动控制原理的基本理论知识加深理解和应用,熟练掌握利用计算机辅助分析的方法,进一步增强学生的分析问题和解决问题的能力。

同时学习和掌握典型高阶系统动态性能指标的测试方法;分析典型高阶系统参数对系统动态性能和稳定性的影响;掌握典型系统的电路模拟和数字仿真研究方法。

二、课程设计的内容已知典型三阶系统的结构方框图如图1所示:其开环传递函数为)1)(1()(21021S T S T S T K K S G ,本实验在此开环传递函数基础上做如下实验内容:1.典型三阶系统电路模拟研究;2.典型三阶系统数字仿真研究;3.分析比较电路模拟和数字仿真研究结果。

三、课程设计的要求:Step1.根据给出的三阶开环系统传递函数,设计一个由积分环节和惯性环节与组成的三阶闭环系统的模拟电路图;Step 2.在输入端加入阶跃信号,其幅值为3V 左右,输入、输出端分别接双踪示波器两个输入通道;Step3.单方向调节电位器(即改变开环增益),使系统的输出响应分别为稳定状态、临界稳定状态和不稳定状态,记录对应的电位器的电阻值,同时观察并记录输出波形,了解参数变化对系统稳定性的影响;Step4.调节电位器,使系统处于稳定状态,观察示波器读出系统稳定时的输出电压值,读出系统的超调量、调节时间和稳态误差并记录,测量时,输入电压值保持不变;Step5.保持电位器不动(增益不变),改变三环节时间常数T0,T1,T2,观察时间参数改变对系统动静态性能的影响,并记录对应的响应曲线;Step6.调用数字仿真软件Matlab 中的Simulink ,完成上述典型系统的动静态性能研究,并与模拟电路的研究结果相比较;Step 7.分析结果,完成课程设计报告图1 典型三阶系统结构方框图图1 典型三阶系统的结构方框图四、仿真结果A.电路模拟研究:1、设计的模拟电路及说明该系统开环传递函数为其中T0=10u*100k=1S;T1=1u*100k=0.1S;T2=1u*500k=0.5S;K1=100k/100k=1;K2=500/Rx;即其中,K=500/Rx,Rx的单位为。

自控课程设计--三阶系统校正扬州大学能源与动力工程学院课程实习报告课程名称:自动控制原理题目名称:三阶系统校正年级专业及班级:姓名:学号:指导教师:李喆评定成绩:教师评语:指导老师签名:年月日自动控制原理及专业软件课程实习任务书一、课程实习的目的(1)培养理论联系实际的设计思想,训练综合运用经典控制理论和相关课程知识的能力;(2)掌握自动控制原理的时域分析法、根轨迹法、频域分析法,以及各种校正装置的作用及用法,能够利用不同的分析法对给定系统进行性能分析,能根据不同的系统性能指标要求进行合理的系统设计,并调试满足系统的指标;(3)学会使用MATLAB 语言及Simulink 动态仿真工具进行系统仿真与调试; (4)学会使用硬件搭建控制系统;(5)锻炼独立思考和动手解决控制系统实际问题的能力,为今后从事控制相关工作打下较好的基础。

二、课程实习任务某系统的开环传递函数为:1)1)(0.5s s(s k(s)G 0++=分析系统是否满足性能指标: (1)系统稳态速度误差系数v K =5s -1; (2)相角裕度40γ≥。

如不满足,试为其设计串联校正装置。

三、课程实习内容 (1)未校正系统的分析:1)利用MATLAB 绘画未校正系统的开环和闭环零极点图2)绘画根轨迹,分析未校正系统随着根轨迹增益变化的性能(稳定性、快速性)。

3)作出单位阶跃输入下的系统响应,分析系统单位阶跃响应的性能指标。

4)绘出系统开环传函的bode图,利用频域分析方法分析系统的频域性能指标(相角裕度和幅值裕度,开环振幅)。

(2)利用频域分析方法,根据题目要求选择校正方案,要求有理论分析和计算。

并与Matlab计算值比较。

(3)选定合适的校正方案(串联滞后/串联超前/串联滞后-超前),理论分析并计算校正环节的参数,并确定何种装置实现。

(4)绘画已校正系统的bode图,与未校正系统的bode图比较,判断校正装置是否符合性能指标要求,分析出现大误差的原因。

自动控制理论发展史从远古的漏壶计时,到公元前的水利枢纽工程;从中世纪的钟摆、天文望远镜,到工业革命的蒸汽机;从百年前的飞机、汽车和电话,到八十多年前的电子放大器、模拟计算机;从二战期间的雷达、火炮防空网,到冷战时代的卫星、导弹和数字计算机;从六十年代的登月飞船,到现代的航天飞机、宇宙和星球探测器。

这些著名的科技发明直接催生和发展了自动控制技术。

源于实践,服务于实践,在实践中升华,经过千百年的提炼,尤其是近半个世纪工业实践的普遍应用,自动控制技术已经成为人类科技文明的重要组成部分,在日常生活中不可或缺。

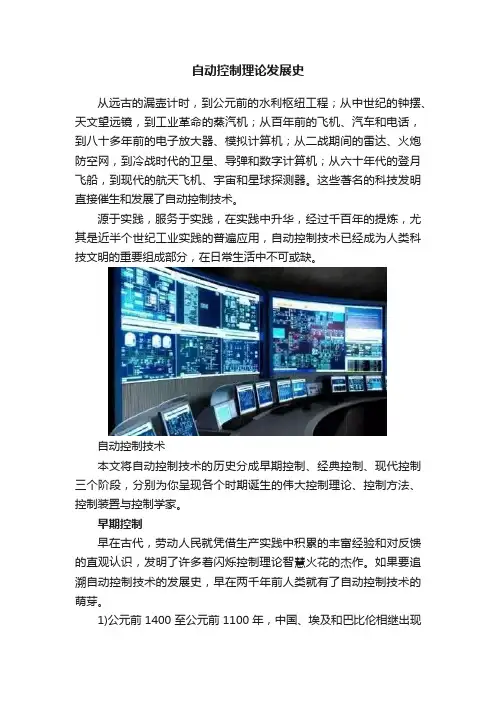

自动控制技术本文将自动控制技术的历史分成早期控制、经典控制、现代控制三个阶段,分别为你呈现各个时期诞生的伟大控制理论、控制方法、控制装置与控制学家。

早期控制早在古代,劳动人民就凭借生产实践中积累的丰富经验和对反馈的直观认识,发明了许多着闪烁控制理论智慧火花的杰作。

如果要追溯自动控制技术的发展史,早在两千年前人类就有了自动控制技术的萌芽。

1)公元前1400至公元前1100年,中国、埃及和巴比伦相继出现了可自动计时的漏壶。

2)公元前300年左右,李冰父子主持修筑的都江堰水利工程充分体现了自动控制系统的观念,是自动控制原理的典型实践。

3)100年左右,亚历山大的希罗发明了开闭庙门和分发圣水的自动装置。

4)132年,东汉杰出天文学家张衡发明了水运浑象仪,研制出了自动测量地震的候风地动仪。

5)235年,汉朝时期最负盛名的机械发明家马钧研制出了用齿轮传动的自动指示方向的指南车。

6)1637年,明末科学家宋应星所著的《天工开物》记载了有程序控制思想的提花织机结构图。

7)1788年:第一次工业革命的重要人物、英国发明家James Watt发明了飞球调节器,用来控制蒸汽机的转速。

8)1868年,英国物理学家James Clerk Maxwell (1831-1879)在Proceedings of Royal Society, vol. 16 (1867-1868)上发表了著名论文“On Governors”,通过对调速系统线性常微分方程的建立和分析,解释了瓦特蒸汽机速度控制系统中出现的剧烈振荡的不稳定问题,提出了二阶、三阶系统的稳定性代数判据,开辟了用数学方法研究控制系统的途径。

浅谈⾃动控制系统的过渡过程及品质指标⽬录⼀、系统的静态和动态 (1)⼆、⾃动控制系统的过渡过程 (1)三、⾃动控制系统的品质指标 (2)四、影响控制系统过渡过程品质的主要因素 (4)五、提交控制系统过渡过程及品质指标的措施 (4)六、结论 (5)浅谈⾃动控制系统的过渡过程及品质指标[内容摘要] ⾃动控制⼀般是指对系统的⼯业⽣产过程或是对具体的某⼀⼯艺⽣产流程,设备的⾃动控制,就是⽤⼀些⾃动装置与仪表等技术⼯具来代替⼈的操作,⾃动完成某些有规律的⽣产活动,这种⽤⾃动装置与仪表控制⽣产过程的⼯艺也称⽣产过程⾃动化。

[关键词]静态动态⾃运控制系统被控变量⼀、系统的静态和动态世间⼀切物质都处于相对的,⽭盾的运动状态,静是相对的,动是绝对的。

在定值控制系统中,把被控变量不随时间⽽变化的平衡状态称为静态(或稳态),⽽把被控变量随时间⽽变化的⾮平衡状态称为动态。

⼆、⾃动控制系统的过渡过程在⾃动控制系统的动态过程中,被控变量不断变化,它随时间⽽变化的过程称为⾃动控制系统的过渡过程,也是系统从⼀个平衡状态过渡到另⼀个平衡状态的过程。

⾃动控制系统的过渡过程是控制作⽤不断克服⼲扰作⽤的过程。

这种运动过程是控制作⽤与⼲扰作⽤这时⽭盾在系统内⽃争的过程,当这⼀对⽭盾达到统⼀时,过渡过程也就完成。

在⽣产中,出现的⼲扰是没有固定形式的,⼜将过渡过程分为以下四种:1、⾮振荡的单调过渡过程:被控变量在给定值的某⼀侧作缓慢变化,没有来回波动,最后稳定在某⼀数值上。

2、衰减振荡过程:被控变量上下波动,但幅度逐渐减⼩,最后稳定在某⼀数值上。

3、等幅振荡过程:被控变量上下波动,幅度逐渐变⼤。

4、发散振荡过程:被控变量始终在某⼀幅值的上下波动。

上述四种过渡过程的基本形成可以归纳为三类:(1)稳定的过渡过程;(2)不稳定的过渡过程;(3)过渡过程介于稳定和不稳定之间;三、⾃动控制系统的品质指标如图7-6:现在假定讨论的是定值控制系统,在t=0时,出现⼀个幅度为E=1的单位阶跃⼲扰。

自动控制原理课程设计--三阶系统分析与校正课程实习报告课程名称:自动控制原理及专业软件课程实习题目名称:三阶系统分析与校正年级专业及班级:建电1001姓名: *******学号: ***************指导教师: ***********评定成绩:教师评语:指导老师签名:年月日扬州大学自控原理课程设计任务书1课程设计目的与任务自动控制原理课程设计是综合性与实践性较强的教学环节。

本课程设计的任务是使学生初步掌握控制系统数字仿真的基本方法,同时学会利用MATLAB语言进行控制方针和辅助设计的基本技能。

2课程设计的设计课题题目:三阶系统的校正与分析设单位负反馈的开环传递函数为:G(s)=K/S(S+1)(S+5),设计校正装置,使系统在阶跃输入下的超调量小于等于30%,调节时间小于等于5s,而单位斜坡输入时的稳态误差小于等于15%。

要求:(1)确定采用何种校正装置。

仿真校正前系统的开环对数频率特性图以及系统的根轨迹图。

(2)将校正前性能指标与期望指标进行比较,确定串联校正网络Gc(s)的传递函数,仿真出校正网络的开环频率特性曲线图。

仿真校正后猪呢哥哥系统的开环对数频率特性图以及根轨迹仿真图。

(3)当输入r(t)=1时,仿真出校正前系统的的单位阶跃响应曲线h(t)。

分析校正前后的单位阶跃响应曲线,得出结果分析结论。

3课程设计的基本要求(1)学习掌握MATLAB语言的基本命令,基本操作和程序设计;掌握MATLAB语言在自动控制原理中的应用;掌握SIMULINK的基本操作,使用其工具建立系统模型进行仿真。

(2)应用MATLAB/SIMULINK进行控制系统分析、设计。

通过建立数学模型,在MATLAB环境下对模型进行仿真,使理论与实际得到最优结合。

(3)撰写自控原理课程设计报告。

目录1.前言 (3)2.未校正系统分析 (4)2.1复域分析 (4)2.2时域分析 (5)2.3频域分析 (6)2.4用SIMULINK进行仿真 (8)3.选定合适的校正方案 (9)3.1分析确定校正装 (9)3.2设计串联超前校正网络的步骤 (9)3.3参数计算 (9)3.4校正系统伯德图 (10)4.校正后系统分析 (11)4.1复域分析.... (11)4.2时域分析 (12)4.3频域分析 (13)4.4用SIMULINK进行仿真 (14)4.5校正后的实验电路图 (15)5.致谢 (16)6.参考文献 (17)1.前言所谓自动控制,是指没有人直接参与的情况下,利用外加的设备或装置(称控制装置或控制器),使机器、设备或生产过程(统称被控量)的某个工作状态或参数(即被控量)自动地按照预定的规律运行。