古琴徽位与音位探究

- 格式:doc

- 大小:528.50 KB

- 文档页数:3

古琴徽位认识图片欣赏教案教案标题:古琴徽位认识图片欣赏教案教学目标:1. 让学生了解古琴的基本构造和徽位的含义。

2. 培养学生对古琴徽位的视觉识别能力。

3. 培养学生欣赏古琴徽位的审美能力。

教学准备:1. 古琴图片或投影仪2. PPT或黑板3. 学生练习册或工作纸4. 筆和紙教学过程:步骤1:导入(5分钟)引入古琴的概念,让学生了解古琴是中国传统乐器之一,并简要介绍古琴的特点和历史背景。

步骤2:讲解古琴徽位(10分钟)使用PPT或黑板上的古琴图片,向学生展示古琴的徽位。

解释每个徽位的位置和名称,并讲解每个徽位的含义和作用。

强调徽位在古琴演奏中的重要性。

步骤3:图片欣赏(15分钟)展示一系列古琴徽位的图片,让学生观察并欣赏。

要求学生仔细观察每个徽位的形状、大小和位置,并尝试理解每个徽位所代表的意义。

可以提问学生关于每个徽位的相关问题,以促进学生的思考和讨论。

步骤4:徽位认识练习(15分钟)发放学生练习册或工作纸,让学生根据所学内容练习辨认古琴徽位。

可以设计填空题、连线题或选择题等形式,以帮助学生巩固对古琴徽位的认识。

步骤5:小结与延伸(5分钟)对本节课的内容进行小结,并强调古琴徽位的重要性。

鼓励学生继续学习和欣赏古琴,可以推荐一些相关的音乐作品或演奏视频。

步骤6:课后作业(5分钟)布置课后作业,要求学生完成一篇关于古琴徽位认识的小短文或绘制一幅古琴徽位的画作。

鼓励学生在作业中表达对古琴的理解和喜爱。

教学评估:1. 教师观察学生在课堂上的参与和对古琴徽位的理解程度。

2. 学生完成的练习册或工作纸的准确性和完整性。

3. 学生课后作业的质量和创意程度。

教学扩展:1. 组织学生参观音乐学院或博物馆,了解更多关于古琴的知识和欣赏古琴的机会。

2. 邀请古琴演奏家来校进行演奏和讲解,让学生亲身体验古琴的美妙音乐。

教学反思:本教案通过图片欣赏的方式,帮助学生了解和认识古琴的徽位。

同时,通过课后作业的形式,激发学生对古琴的兴趣和创造力。

简谈古琴的徽位和泛音基音和泛音根据物理学原理,一条弦在振动时,不仅全弦在振动,同时也在局部的振动,它是由发音体发出的一系列频率、振幅各不相同的振动复合而成的。

这些振动中有一个频率最低的振动,由它发出的音就是基音,决定音高;发音体部分振动发生的音,叫做泛音,决定音色;基音和泛音结合一起而形成的音,叫做复合音,日常我们所听到的声音多为复合音。

对于古琴来说,弹空弦时,琴弦整体振动的同时又有分段振动,整体振动所发音为基音;分段振动所发音为泛音,基音和泛音的叠加产生空弦音。

沈括谈“泛韵”沈括在《梦溪笔谈·补笔谈》中,对古琴的泛音曾做过科学的理论说明:“所谓正声者,如弦之有十三泛韵,此十二律自然之节也。

盈丈之弦,其节亦十三;盈尺之弦,其节亦十三,故琴之为十三徽。

不独弦如此,金石亦然。

”沈括在这里说的“泛韵”,也即泛音。

他认为弦上发泛音之处便是“自然之节”。

如果稍稍改变一下“自然之节”的位置,违反了“自然之节”的规律,就演奏不出泛音来。

不仅琴弦是这样,金属、玉石类的乐器也是这样,这是十二律中的自然现象。

七弦琴的泛音,是我国古代律学理论产生的基础。

“不得正声,不足为器”的确是世界上音乐声学基础理论了。

十三徽之弦距古琴上的十三徽是根据琴弦分段后各段的交接点或节点而设置的。

十三徽将琴弦均匀的分为二段、三段、四段、五段、六段、八段,其节点处装以螺钿标示,称为“徽”或“徽位”。

其1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/8处即分别称为七徽、五徽、四徽、三徽、二徽、一徽。

琴徽计算公式是:一徽的有效弦距(岳山到龙龈的距离)为1/8,二徽弦距为1/6,三徽弦距为1/5,四徽弦距为1/4,五徽弦距为1/3,六徽弦距为2/5,七徽弦距为1/2,八徽弦距为3/5,九徽弦距为2/3,十徽弦距为3/4,十一徽弦距为4/5,十二徽弦距为5/6,十三徽弦距为7/8。

定徽的方法:凡定徽用均分法者有六次,用折半法者有三次。

设岳山到龙龈,全弦散音作为一数,作两下均分为七徽的部位,作三下均分为五徽和九徽的部位,四下均分为四徽、七徽和十徽的部位,五下均分为三徽、六徽、八徽和十一徽的部位,六下均分为二徽、五徽、七徽、九徽和十二徽的部位。

淮阴师专学报 第18卷1996年第2期(总第71期)“徽”义 四 辨——兼谈古琴“徽位”之缘起周武彦 摘 要 “徽”字有四层词义:(1)弹“弦”鼓“索”谓之“徽”,名词。

(2)“弦索”代词谓之“徽”,名词。

(3)琴弦上的“泛音”谓之“徽”,名、动活用。

(4)从琴弦上的“徽音”(泛音)到琴面上的“徽位”谓之“徽”,名词。

关键词 山系攵 徽 彳山一巾攵 徽音 徽鸣 徽位 “徽”,在古代文论中的确切词义是什么?这困惑着古今众多学者。

为此,音乐史学界曾展开了专题讨论,发表文论十余篇。

然而,始终未得真诠。

最后,冯洁轩云:“考证琴上的徽,至今已有七年多,时间虽长,但总算有了结果,还是令人高兴的。

……(徽),·瑟上张弦的红色罗绮带。

”①从此,结束了这场长达九年之久的“徽”字讨论。

释“徽,·瑟上张弦的红色罗绮带”,是受新版《辞海》〔徽〕条之影响:“琴徽,系弦之绳。

”此释,又是受清末学者朱骏声《说文通训定声》之影响:“琴轸张弦之绳谓之徽。

”释“徽”谓“琴轸张弦之绳”,早已被古琴界否定:“琴轸张弦之绳”,历来称之谓“轸绒”或“绒 ”。

枚乘《七发》称之谓“弓勺”(约),笔者于拙作《释“弓勺”》②中已作详实论述。

至于释“徽”谓“·瑟上张弦之红色罗绮带”,这已被曾经亲自考察过马王堆汉墓出土瑟的我国著名音乐学者李纯一先生否定:“罗绮带确与调弦无关。

”③那么,“徽”在古代文论中的确切词义是什么?笔者以为,应分四个层次训诂:(1)“徽”字初义指“鼓弦”。

动词。

(2)“徽”字引义指“弦索”。

名词。

(3)“徽”字再引义指琴弦上的“泛音”。

名、动活用。

(4)从琴弦上的“泛音”谓之“徽”,到琴面上的十三个小圆点的“泛音”标识谓之“徽”;这个“徽”,后来人们多以“彳山一巾攵”字假借。

名词。

下文,笔者逐一予以辨析。

一、弹“弦”鼓“索”谓之“徽”(1)“徽”,古文作“山系攵”(见《康熙字典》寅集下·彳部·徽),古无边旁。

古琴中徽的定位方法古琴是中国传统的弹拨乐器,徽是古琴上的一种重要标记。

徽的定位方法是指在古琴制作过程中,如何确定徽的位置和数量。

本文将介绍古琴中徽的定位方法,以及这些方法的历史背景和理论依据。

古琴的徽是用来标记音高的,它们以一定的间隔排列在古琴的琴面上。

徽的位置和数量的确定是古琴制作的关键步骤之一,它直接影响到古琴的音质和演奏效果。

古琴中徽的定位方法有多种,其中较为常见的有“七徽八分法”和“半分音律法”。

“七徽八分法”是古琴中徽的传统定位方法之一。

它是以古琴的弦长为基准,将琴弦分成八等分,然后在七个等分点上标记徽。

这种方法的优点是简单易行,适用于制作一般的古琴。

但是,由于它只是简单地将琴弦分成八等分,没有考虑到音高的变化,所以在音准上有一定的误差。

“半分音律法”是古琴中徽的另一种定位方法。

它是根据音高的变化来确定徽的位置和数量。

具体来说,根据音律学中的理论,将古琴的弦长分成十二个半音,然后在相应的位置上标记徽。

这种方法考虑了音高的变化,使得古琴的音准更加精确。

但是,由于制作过程较为复杂,需要一定的理论基础和技术经验,所以在实际制作中难度较大。

除了以上介绍的两种方法,还有一些其他的徽的定位方法,如“五度律法”和“十三徽十二分法”等。

这些方法都有各自的特点和应用范围,可以根据实际需要选择合适的方法进行古琴制作。

古琴中徽的定位方法不仅仅是制作古琴的技术问题,它还反映了中国古代音乐理论的发展和古琴艺术的传承。

在古代,古琴是文人士大夫的代表性乐器,徽的定位方法也受到了文人士大夫的关注和研究。

他们通过对音律学的探索和实践,逐渐形成了各种不同的徽的定位方法,并且将其纳入到古琴制作和演奏中。

随着时间的推移,古琴中徽的定位方法也在不断演变和完善。

现代的古琴制作师和演奏家在传承传统的基础上,也进行了一些创新和改进。

他们通过对音律学和声学的研究,以及对不同材料和制作工艺的尝试,使得古琴的音质和演奏效果得到了进一步提升。

琴学解惑十七:如何找准各弦按音的具体位置?雷苗伟古琴按音寓“三才”之“人”位,吟、猱、绰、注,最易得古琴之妙,但其音位,不同于泛音的按徽循位,除与几处徽位恰好对应外,多数按音是在两徽之间的徽分处,初学者恐怕只能对谱索音,知其一难知其二。

加之各谱个别音位记法多有出入,如八徽与七徽九分、十一徽与十徽八分、七徽六分与七徽七分等位之争,比比皆是,或笔误,或讹传,常令初学者难以分晓。

如能明白各处按音的生成方法,我想各弦按音便可一一呈现,本文便就此问题试解一二。

祝桐君先生的《与古斋》及顾梅羹先生的《琴学备要》两书中对于按音的具体定位,均有详解,但因两书成书年代距今基远,行文习惯、文字繁简、语句理解等方面与今均有出入,对于初学者来讲,要想彻底看懂,并非易事,希望此文能为习琴者找到一把解开古人心扉的钥匙,架起一座与古人直接交流的桥梁。

古琴的生律原理,前文已提到,是典型的“五度相生”,具体方法便是传统的“三分损益”法,虽说个别音位可能也运了“纯律”的一些生律方法,但也只是针对个别曲子,大可忽略不记,所以按音的生律原理以“五度相生”为主即可。

故琴之五正声(宫、商、角、徵、羽)二变(变宫、变徵)二清(清角、清羽)等均能通过三分损益法一一找到,下面便以三弦为例,为大家作为一分析。

一、上准、中准、下准——七徽、四徽为古琴音位的分水岭前文在讲泛音时,曾提到了泛音的四准,即左上准(十三徽~十徽)、左下准(十徽~七徽)、右下准(七徽~四徽)、右上准(四徽~一徽)等四准,那么按音也可根据倍半相生的原理将琴弦分为三准:四徽至一徽为上准、四徽至七徽为中准、七徽至龙龈为下准。

七徽为琴弦二分之一处,故其按音为散音的高八度,如三弦散音为低音“1”,七徽按音便为中音“1”。

四徽为七徽至岳山的二分之一处,故四徽按音为七徽按音的高八度,三弦散音为低音1,七徽按音为中音“1”,四徽按音便为高音“1”。

一徽又为四徽至岳山的二分之一处,故一徽处按音为四徽的高八度,即倍高音“1”。

古琴徽位与音位探究促轸抽弦,成序应律之后,初弹琴的人最好奇、最想知道的大概就是1234567怎么按,分别在哪里,要明白这个问题,我们就得先从琴面十三徽(晖)谈起。

不妨揣测,换位设想,古人削桐为琴,绳丝为弦,拨弄弹按之间,一定会发现当按在琴弦1/2的地方(即高八度音位置),弹出来的声音与原来散音极为和谐悦耳,当按到1/3,2/3的位置,声音与原来的散音也很和谐悦耳(纯五度),慢慢的就会联想到4分点位置,5分点位置,到6分点位置的时候,除去相同位置的点,已经有11个徽了。

如果继续加7等分点6个徽位的话,这徽位就过于缭乱,同时7等分点的音也不是那么和谐悦耳。

然后跳过7等分点,到8等分点出现了更多7个徽位,不过有3个是重复的:1/8(即现在的一徽),2/8(与1/4同),3/8(在现在的五徽六徽间),4/8(与1/2同),5/8(在现在的八徽九徽间),6/8(与3/4同),7/8(即现在的十三徽)。

按道理可以加上4个徽,变成15个徽,但是只选择了在一头一尾加上两个徽,而舍弃了3/8、5/8,这其中原因,大概是这样一来更美观、二来不添乱(3/8、5/8与周边两个徽隔得太近)、三来凑齐13个徽具有特殊的意义,“其十二法六律六吕。

其一处中者,元气之统,则一阴一阳之谓也。

”又象征一年十二个月和一个闰月。

到此徽位没有继续往后加了,逐渐就固定下来,通过金玉螺蚌标示,这样就形成了琴面十三徽。

当然这个历史过程应该不可能一蹴而就,但相信也不会那么漫长。

徐上瀛《溪山琴况》二十四况将“和”列为第一,“音有律,或在徽,或不在徽,固有分数以定位。

若混而不明,和于何出?”。

音准很重要,是仲吕均(5612356),还是黄钟均(1235612),如果这混淆了,也就不成曲调了。

又如果不能寻找辨别每一根弦的1234567,差池紊乱,如此“音出于声,声先败,则不可复求于音”。

古琴的徽位当是方便寻找音位之用。

最基本的就是这13个徽13个音位。

涨知识丨古琴各弦徽位处泛音的原理大乐与天地同和,大礼与天地同节。

和,故百物不失;节,故祀天祭地。

明则有礼乐,幽则有鬼神,如此则四海之内合敬同爱矣。

泛音是古琴富有魅力的音色之一,与按音、散音共同构成古琴的三大音色体系,如用天、地、人三才来寓意此三种音色的话,泛音应位于天,被誉为“天籁之音”。

其它乐器虽也可演奏泛音,但少有能像古琴这样能如此丰富、如此清晰地演奏旋律的,如《梅花三弄》、《流水》等琴曲的泛音段落。

古琴的十三徽各配一泛音,同一弦不同徽位的泛音或两音相同、或倍半相和、或子母相依,但各徽处的泛音究竟为何音呢?各徽处的泛音与该弦的散音有何关系、相差几何呢?首先,我们先了解一下古琴泛音的发生原理:通过左手在琴弦均分点处的虚按(或虚点),以阻止整条弦的振动,只让部分琴弦振动,部分音段的振动,便产生了古琴的泛音,左手所虚按的地方便是古琴的十三个徽位。

其实古琴整条琴弦的所有的地方,都能把整条弦平均分成若干份,但我们人类耳朵所能接受的,也只是有限的几等份。

古人将古琴泛音的潜力发挥到了极致,十三个徽位,外加两个暗徽,十五个分音点,恰好好处,不多不少,增之太繁,减之太简。

一、七徽——二分音点七徽把琴弦均分成两部分,也是整条弦的二分音点二分之一处。

“倍半相生”是古琴常用的一种生律法,无论是“五度相生律”还是“纯律”,都运用到了“倍半相生”这一原理。

什么是“倍半相生”呢?就是琴弦加倍,则所发音为低八度,弦长减半,则所发音为高八度,故低八度为“倍”,高八度为“半”。

以发音中国传统的律管来打个比方,一个长10CM的管子,此管的音高为“1”,要想找出它的高八度高音“1”,便需把管子减半,重做一个5CM的管子即可(此说仅指原理,成律并非如此简单,管子的口径、材料、吹奏方法等影响音高的因素有很多,如管子的口径应随之而变);反之想要找出它低八度的低音“1”,便需把此管子加倍,再做一个20CM长的管子即可(管子口径也应随之而变)。

古琴泛音的讲究琴泛音研究古琴泛音初探——试谈古琴泛音及其在乐曲表现中的功能古琴音乐,具有迷人的艺术魅力。

宏亮如钟的散音、清越透明的泛音和优美、柔和的按滑音及其在乐曲中表现出的飘洒、幽远的特殊效果,构成了古琴音乐的特色及其丰富多变的表现力。

泛音,在乐曲表现中占有重要的地位,这在古琴曲中,尤为突出。

根据物理学原理,一条弦在振动时,不仅全弦振动,同时也在局部地(分两段、三段、四段……)振动。

这种振动,由于分段不同所产生的频率也各不相同,因而发出了许多高度不同的泛音来。

古琴上十三颗徽的位置,就是根据泛音的原理确定的。

(一)泛音的由来对于泛音列或分音列,历来的传统看法:被认为是十七世纪法国音乐理论家美孙所发现,后由数学家索发尔加以说明。

但事实上,最早发现分音列并为其首先做出理论说明的是古代的中国人。

我国最早记载琴徽的文献,是三国时期魏国嵇康的《琴赋》,该书中就有“弦以园客之丝,徽以钟山之玉”、“弦长故徽鸣”的记载。

到南北朝时期,梁朝丘明所传的琴曲《碣石调•幽兰》文字谱中,已用了琴上的十三个徽位。

这说明至迟此时的七弦琴上已具备了十三徽。

琴弦的第一徽与第十三徽上奏出的泛音,是全弦长的八分之一的振动部分发出来的声音。

这说明当时我国的琴人已发现了分音列中第八分音以下的全部分音,只是因为第七音不符合音乐实践的需要,故在琴上没有被采用。

北宋著名科学家沈括在他的《梦溪笔谈•补笔谈》中,对七弦琴上的泛音曾做过科学的理论说明。

他说:“所谓正声者,如弦之有十三泛韵,此十二律自然之节也。

盈丈之弦,其节亦十三;盈尺之弦,其节亦十三,故琴之为十三徽。

不独弦如此,金石亦然”。

沈括在这里说的“泛韵”,也即泛音。

他认为弦上发泛音之处便是“自然之节”。

这是世界历史上最早的声学用语。

如果人为地稍稍改变一下“自然之节”的位置,违反了“自然之节”的规律,就演奏不出泛音来。

这说明当时我国的琴人就已认识到了泛音的规律,这已是客观存在的事实。

如果说“自然之节”的理论,还仅是个初步的认识,那么,南宋哲学家朱熹的《琴律说》提供的“四折取中为法”,则是关于七弦琴泛音的高度理论概括。

古琴徽位认识图片讲解教案教案标题:古琴徽位认识图片讲解教案教学目标:1. 学生能够熟悉古琴的徽位,并能准确辨认各个徽位的名称和位置。

2. 学生能够理解古琴徽位在演奏中的作用,并能运用所学知识进行简单的演奏。

教学准备:1. 古琴图片或幻灯片2. 古琴实物(可选)3. 黑板、白板或投影仪4. 讲解材料:关于古琴徽位的简要介绍和示意图教学步骤:1. 导入(5分钟)- 引入古琴的背景知识,简要介绍古琴的起源和发展历史。

- 引导学生思考:古琴是如何演奏出美妙音乐的?徽位在其中的作用是什么?2. 展示与讲解(15分钟)- 展示古琴图片或幻灯片,向学生展示古琴的整体结构和徽位的分布。

- 逐个介绍古琴的徽位,包括名称和位置。

可以结合示意图进行讲解,同时可以使用实物进行示范。

- 强调每个徽位的重要性和功能,例如高音、低音、滑音、颤音等。

3. 图片讲解(15分钟)- 分发或展示包含古琴徽位的图片,要求学生仔细观察,并根据老师的讲解进行标注。

- 引导学生逐个解释所标注的徽位名称和位置,并与整体结构进行关联。

- 鼓励学生提问和讨论,以加深对古琴徽位的理解和记忆。

4. 演奏实践(20分钟)- 分发简单的古琴乐谱或示范几个简单的古琴曲目。

- 要求学生根据所学的徽位知识,尝试演奏乐谱或曲目的一部分。

- 在演奏过程中,老师可以提供指导和帮助,纠正学生的错误并鼓励他们尝试更多。

5. 总结与评价(5分钟)- 回顾本节课所学的内容,强调古琴徽位的重要性和作用。

- 与学生一起总结学习过程中遇到的困难和收获,并给予积极评价。

- 鼓励学生继续练习和探索古琴,提供相关资源和建议。

教学扩展:1. 鼓励学生自主学习古琴徽位的更多知识,包括不同徽位的演奏技巧和特点。

2. 组织古琴表演或比赛,让学生展示他们的演奏成果和技巧。

3. 引导学生了解其他中国传统乐器的徽位和演奏技巧,拓宽他们的音乐视野。

教学反思:本教案通过图片讲解的方式,帮助学生熟悉古琴的徽位,并结合演奏实践进行巩固。

琴器探究徽以钟山之玉古琴的徽位习琴之人都知道,古琴有十三个徽位,用以辨音位。

但是十三徽到底起于何时,是怎么来的,又成型于何时,并无定论。

《说文解字》说:徽,衺幅也。

一曰三纠绳也。

从糸,微省声。

《辞海》〔徽〕条亦解释道:“琴徽,系弦之绳。

”很明显《说文解字》与《辞海》的解释,与我们现在对古琴“徽位”的理解是完全不一样的。

倒是更像是在说我们通常所说的“绒扣”。

▼在九嶷宗师杨时百的《琴学丛书》中说“徽以折法定...以理言之,始制作时即应有徽”。

但在上个世界九十年代,湖北曾侯乙墓与长沙马王堆汉墓出土文物中均有古琴,分别代表了战国与汉初时古琴的形制。

可以从图片中看出来,此时的古琴并无徽位之说。

那么古人是如何寻音位以辨音呢?战国初期的曾侯乙墓中出土的十弦琴(复制品)我们可以猜测刚开始古人是纯靠听力来辨别徽位的。

在音乐发展之初,和谐的声波震动是演奏者的一致追求。

可以想象,在古琴制作时,制作者发现,在古琴的有效弦长内,以中间(即现在的七徽)一分为二,左边泛音高与右边泛音音高在许多地方是相同的,于是以此演奏。

并且有“泛弦求其声,当徽则铿然鸣,不当徽则否”的论述,说明泛音的演奏是全要借助徽位或者等分点的。

另外,习琴的人也都知道,古琴是不必调至绝对音高的,相对音高下,只要音高和谐,是一样可以演奏的。

《治心斋琴学练要》六分三折图慢慢的,更多的演奏者发现,古琴弦三等分,则三分之二与三分之一处相同;四等分,则四分之三与四分之一相同;五等分,则五分之四与五分之一相同,五分之三与五分之二相同;六等分八等分类推。

在律制上来说,到八等分的时候,泛音就已经出现重复的了,所以古琴上有十三个徽,一根弦上已经完成了三个倍半关系的三分律完整结构。

相同的道理,对于按音来讲,弦上总共有五十多个与律制相合的音位,但是全部都标出来,未免也太繁琐了。

所以古人借着泛音的音位,把每个徽之间均分成十等分,这样就产生了许多“暗徽”,比如七徽六分,十徽八分等等。

古琴徽分的法古琴字,用序+徽分表示音高的方式,在今人已出音高之後,除非有要,是不必「逐音」出的。

但就算只做一明的功能,的「序」「徽分」之法,是否合宜?我人,是有其改的空。

於法,首先我可以(也必)定:空「散音」,不出序。

所以,未出序的音,就必空「散音」。

多有用Ο符表示泛音者,易空散音符Ο重。

西洋多以菱形的◇符,表示泛音。

今人予用,以。

就算是出序的「按音」(或泛音),我也可以定:只有在要(譬如:第一次)才以①②③④⑤⑥⑦(⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺──原主是菱形的◇符,字。

但打不出此符。

)的「」方式,出序。

以後就改以●(◇)「略」的方式表示「按音」(或泛音)即可。

不必每次都「」出序,以免分散了奏的注意力。

其古琴的「徽分」,相於其它器的「位置」(只是其它器的「位置」不逐音出!)。

但今人所的西洋「位置」法,是由低音向高音的:音越高,「音程」度就越大,「位置」也越大。

而古琴此「徽序」及「分」的法,我所的西洋「音程」「位置」法,好相反──古琴的「徽序」系由右向左,由高音向低音:以近岳者之最高音徽第一徽。

以近者之最低音徽,第十三徽。

因此「分」也由右向左,由高音向低音──高音的「分」比低音的分小。

古琴此「徽分」的音位法,因今人不同之故,不容易推算及。

我,音位若改西洋音程「位置」法相同,然才更明方便!方便者何指?譬如:推算及也──第二位置就是大二度第四位置就是四度......。

明何指?一且肯定也。

──不但古琴徽音的「徽分」,各所原就不相同。

就算是徽上的音,因律制不同/略有的系,今/古也是不相同的:於前者,譬如:大二度(六半六四)小三度(六三六二)小六度(八七八半八四八三)小七度(八七七七)......於後者,譬如:小三度(十二十二半)大三度(十一十九十八)(六五九五八)大六度(八上八七九七八)......王光祈及我的法,都未於此,而只知照「徽分」,直「」10.97.98.7......之,其大可不必。

──有那一器的音高,要在「位置」次上,做如此精微的「律」究。

古琴徽位与音位探究(摘自网络)促轸抽弦,成序应律之后,初弹琴的人最好奇、最想知道的大概就是1234567怎么按,分别在哪里,要明白这个问题,我们就得先从琴面十三徽(晖)谈起。

不妨揣测,换位设想,古人削桐为琴,绳丝为弦,拨弄弹按之间,一定会发现当按在琴弦1/2的地方(即高八度音位置),弹出来的声音与原来散音极为和谐悦耳,当按到1/3,2/3的位置,声音与原来的散音也很和谐悦耳(纯五度),慢慢的就会联想到4分点位置,5分点位置,到6分点位置的时候,除去相同位置的点,已经有11个徽了。

如果继续加7等分点6个徽位的话,这徽位就过于缭乱,同时7等分点的音也不是那么和谐悦耳。

然后跳过7等分点,到8等分点出现了更多7个徽位,不过有3个是重复的:1/8(即现在的一徽),2/8(与1/4同),3/8(在现在的五徽六徽间),4/8(与1/2同),5/8(在现在的八徽九徽间),6/8(与3/4同),7/8(即现在的十三徽)。

按道理可以加上4个徽,变成15个徽,但是只选择了在一头一尾加上两个徽,而舍弃了3/8、5/8,这其中原因,大概是这样一来更美观、二来不添乱(3/8、5/8与周边两个徽隔得太近)、三来凑齐13个徽具有特殊的意义,“其十二法六律六吕。

其一处中者,元气之统,则一阴一阳之谓也。

”又象征一年十二个月和一个闰月。

到此徽位没有继续往后加了,逐渐就固定下来,通过金玉螺蚌标示,这样就形成了琴面十三徽。

当然这个历史过程应该不可能一蹴而就,但相信也不会那么漫长。

徐上瀛《溪山琴况》二十四况将“和”列为第一,“音有律,或在徽,或不在徽,固有分数以定位。

若混而不明,和于何出?”。

音准很重要,是仲吕均(5612356),还是黄钟均(1235612),如果这混淆了,也就不成曲调了。

又如果不能寻找辨别每一根弦的1234567,差池紊乱,如此“音出于声,声先败,则不可复求于音”。

古琴的徽位当是方便寻找音位之用。

最基本的就是这13个徽13个音位。

古琴徽位按不准?如何克服“视觉差”?

古琴的弹奏一般是身体正中对着琴体右侧的高音区五徽或四徽半而坐,左手按弦时往往由于视线与按弦点有一定角度,导致初学者在左手按弦时会出现视觉差。

比如左手名指按十徽,初学者实际按弦点往往会偏右。

一种方法是请亲友正坐在琴体对面进行纠正,另一种方法是左手按住弦后不要动,头移过去仔细看按弦点…

古琴的弹奏一般是身体正中对着琴体右侧的高音区五徽或四徽半而坐,左手按弦时往往由于视线与按弦点有一定角度,导致初学者在左手按弦时会出现视觉差。

比如左手名指按十徽,初学者实际按弦点往往会偏右。

一种方法是请亲友正坐在琴体对面进行纠正,另一种方法是左手按住弦后不要动,头移过去仔细看按弦点是否正对相应徽位,然后把手移到正确徽位后不动,头回复原位斜向看左手,记住正确的位置,如此反复练习,“视觉差”很快就可以得到纠正。

古琴徽位认识教案反思中班教案标题:古琴徽位认识教案反思(中班)教案目标:1. 让学生了解古琴的基本知识和徽位的概念。

2. 培养学生对古琴徽位的认知和记忆能力。

3. 培养学生的音乐欣赏能力和审美情趣。

教学准备:1. 古琴模型或图片。

2. 卡片或图片,上面标有不同的徽位名称。

3. 音乐播放设备。

4. 画纸和彩色笔。

教学过程:1. 导入(5分钟):- 引导学生回忆上一堂课学到的关于古琴的知识,例如古琴是一种传统的乐器,有多少根弦等。

- 展示古琴模型或图片,引起学生的兴趣和好奇心。

2. 知识讲解(10分钟):- 向学生介绍古琴的徽位概念,解释徽位是指古琴琴面上的标记,用于指导演奏者按弦。

- 使用卡片或图片展示不同的徽位名称,并解释每个徽位的位置和作用。

3. 游戏活动(15分钟):- 将学生分成小组,每组一张画纸和彩色笔。

- 播放古琴音乐,让学生根据听到的音乐画出对应的徽位。

- 每个小组完成后,让他们互相展示并解释自己画的徽位。

4. 音乐欣赏(10分钟):- 播放一段古琴演奏音乐。

- 引导学生仔细聆听音乐,感受古琴的美妙音色。

- 向学生提问,询问他们对音乐的感受和喜好。

5. 总结(5分钟):- 回顾今天学到的内容,强调古琴的徽位概念和作用。

- 鼓励学生继续学习音乐,培养他们的音乐兴趣和才能。

教案反思:在教学过程中,学生对古琴徽位的理解和记忆能力有所提高。

他们通过画出徽位的方式,加深了对徽位名称和位置的认知。

游戏活动的设计使学生积极参与,增强了他们的学习兴趣。

然而,教案中的音乐欣赏环节可能需要更多的指导和引导,以帮助学生更好地理解和欣赏古琴音乐的美妙之处。

在今后的教学中,可以加入更多的互动和多媒体元素,以提高学生的学习效果和兴趣。

古琴徽位与音位探究(摘自网络)促轸抽弦,成序应律之后,初弹琴的人最好奇、最想知道的大概就是1234567怎么按,分别在哪里,要明白这个问题,我们就得先从琴面十三徽(晖)谈起。

不妨揣测,换位设想,古人削桐为琴,绳丝为弦,拨弄弹按之间,一定会发现当按在琴弦1/2的地方(即高八度音位置),弹出来的声音与原来散音极为和谐悦耳,当按到1/3,2/3的位置,声音与原来的散音也很和谐悦耳(纯五度),慢慢的就会联想到4分点位置,5分点位置,到6分点位置的时候,除去相同位置的点,已经有11个徽了。

如果继续加7等分点6个徽位的话,这徽位就过于缭乱,同时7等分点的音也不是那么和谐悦耳。

然后跳过7等分点,到8等分点出现了更多7个徽位,不过有3个是重复的:1/8(即现在的一徽),2/8(与1/4同),3/8(在现在的五徽六徽间),4/8(与1/2同),5/8(在现在的八徽九徽间),6/8(与3/4同),7/8(即现在的十三徽)。

按道理可以加上4个徽,变成15个徽,但是只选择了在一头一尾加上两个徽,而舍弃了3/8、5/8,这其中原因,大概是这样一来更美观、二来不添乱(3/8、5/8与周边两个徽隔得太近)、三来凑齐13个徽具有特殊的意义,“其十二法六律六吕。

其一处中者,元气之统,则一阴一阳之谓也。

”又象征一年十二个月和一个闰月。

到此徽位没有继续往后加了,逐渐就固定下来,通过金玉螺蚌标示,这样就形成了琴面十三徽。

当然这个历史过程应该不可能一蹴而就,但相信也不会那么漫长。

徐上瀛《溪山琴况》二十四况将“和”列为第一,“音有律,或在徽,或不在徽,固有分数以定位。

若混而不明,和于何出?”。

音准很重要,是仲吕均(5612356),还是黄钟均(1235612),如果这混淆了,也就不成曲调了。

又如果不能寻找辨别每一根弦的1234567,差池紊乱,如此“音出于声,声先败,则不可复求于音”。

古琴的徽位当是方便寻找音位之用。

最基本的就是这13个徽13个音位。

南宋琴家徐理于《琴统·十则》一书中说:“琴有十则,节四十五,同者十有四,得位者三十有一”,从二等分到十等分,加在一起有45个音位,剔除相同的音位,最后合计有31个音位。

这31个音位,有的很少用到(比如9/10的位置,琴谱上记作徽外外,意即徽外的徽外),有的不用(比如七等分六个音位)。

后来琴家们从徽间(暗徽)发挥,有取“徽中间,徽近上,徽近下,中间近上少许,中间近下少许”的,如此两两之间就有5个音位,有取十分的,如此两两之间就扩大到9个音位。

不过这些都有点想当然,不好把握。

明末王子朱载堉是十二平均律的发现者(为什么不说发明而说发现,因为我坚信十二平均律是自然的安排,2的开12次方与自然底数e、圆周率π、黄金分割φ一样是神奇

不过不是等差数列,而是等比数列,公比是2的开12次方的倒数,弦长刚好从1、2^(-1/12)、2^(-2/12)、……2^(-11/12)到2^(-12/12)(即1/2),音高分别为C、#C(bD)、D、#D (bE)、E、F、#F(bG)、G、#G(bA)、A、#A(bB)、B、c。

12平均律即12音阶,就是钢琴上的黑白键盘,从中挑出C、D、E、F、G、A、B就是七音阶,七音阶一个音阶即我们通常所说的一度(其中CD、DE、FG、GA、AB为大音程、大二度,因为中间隔着一个音,EF、Bc为小音程、小二度,因为中间没有隔着一个音)。

传统三分损益得出的五音阶,宫、商、角、徵、羽可以近似等同于C、D、E、G、A。

朱载堉算2的开12次方能精确到小数点后25位数,可见我们国家那时候的数学水平和朱载堉的格物精微。

朱载堉当与同时代激涌出来的李时珍、徐光启、宋应星、徐宏祖等一样,让我们铭记与骄傲。

明白这个之后就好理解古琴各个音位了,古琴每根弦存在3个高八度音程。

从龙龈处到7徽,刚好弦长从1到1/2。

按照十二平均律弦长比,从龙龈(散音)开始,十二律的点近似地分别是徽外外2^(-1/12)、徽外2^(-2/12)、十二徽2^(-3/12)、十徽八分2^(-4/12)、十徽2^(-5/12)、九徽六分2^(-6/12)、九徽2^(-7/12)、八徽半2^(-8/12)、七徽九分2^(-9/12)、七徽六分2^(-10/12)、七徽三分2^(-11/12)、七徽2^(-12/12)。

是为第一个高八度。

从7徽到4徽,刚好弦长是从1/2到1/4。

按照十二平均律弦长比,从7徽开始,十二律的点近似地分别是六徽七分、六徽四分、六徽二分、六徽、五徽六分、五徽三分、五徽、四徽八分、四徽六分、四徽四分、四徽二分、四徽。

是为第二个高八度。

从4徽到1徽,刚好弦长又是从1/4到1/8。

按照十二平均律弦长比,从4徽开始,十二律的点近似地分别是三徽八分、三徽四分、三徽二分、三徽、二徽六分、二徽三分、二徽、一徽八分、一徽六分、一徽四分、一徽二分、一徽。

是为第三个高八度。

虽然明白十二平均律各个位置所在,但是我们常用的是7音阶。

所以要从中挑7个位置。

如果散音为宫音(即简谱1),那么徽外(即简谱2),十徽八分(即简谱3),十徽(即简谱4),九徽(即简谱5),七徽九分(即简谱6),七徽三分(即简谱7),七徽(即简谱高八度1)是为第一个高八度。

接着是六徽四分(即简谱2),六徽(即简谱3),五徽六分(即简谱4),五徽(即简谱5),四徽六分(即简谱6),四徽二分(即简谱7),四徽(即简谱再高八度1)是为第二个高八度。

继续是三徽四分(即简谱2),三徽(即简谱3),二徽六分(即简谱4),二徽(即简谱5),一徽六分(即简谱6),一徽二分(即简谱7),一徽(即简谱再再高八度1)是为第三个高八度。

其它的如果散音是商音(即简谱2)、角音(即简谱3)、清角音(即简谱4)、变徵音

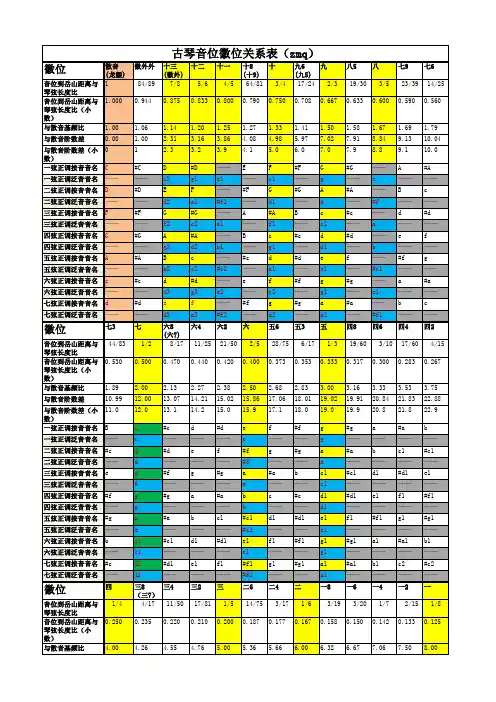

(即简谱#4)、徵音(即简谱5)、羽音(即简谱6)、清羽音(即简谱b7)、变宫音(即简谱7),它们的7音阶位置可见下表。

古琴有散按泛三种音色,“散声虚名嘹亮,如天地之宽广,风水之澹荡”、“按声简静坚实,如钟鼓之巍巍,山崖之磊磊”、“泛音脆美轻清,如蜂蝶之采花,蜻蜓之点水”。

泛音清丽如天籁,散音浑厚像大地,按音丰富似人声。

泛音都是对徽而泛弹,十三徽中,凡是弦长偶数分之几的,都音同散音,凡是弦长六分之几(除了3/6)的,都音同散音的纯五度音,凡是弦长的五分之几的(与纯律有关),都音同散音的大二度音。

只是高低有别,且两边对称,内为低,外为高。

如散音为宫音(即简谱1),七徽(1/2弦长)泛音也是宫音,四徽(1/4弦长)、十徽(3/4弦长)泛音为高音1,一徽(1/8弦长)、十三徽(7/8弦长)泛音为再高音1。

五徽(1/3弦长)、九徽(2/3弦长)泛音则是do的纯五度音徵音(即简谱5),二徽(1/6弦长)、十二徽(5/6弦长)泛音为高音5。

六徽(2/5弦长)、八徽(3/5弦长)则为do的大二度音角音(即简谱3),三徽(1/5弦长)、十一徽(4/5弦长)泛音为高音3。

2的开12次方的倒数=0.938930919

1,0.938930919,0.9389309192,0.9389309193,……,0.93893091912=0.5。