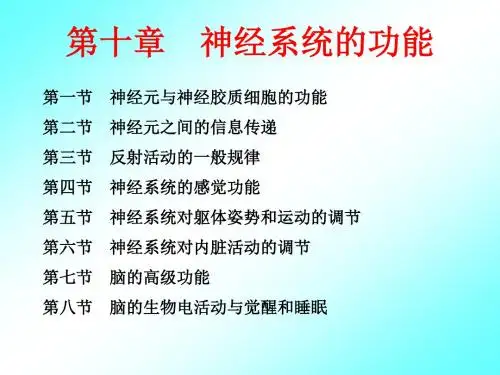

生理学神经系统的功能

- 格式:ppt

- 大小:2.18 MB

- 文档页数:144

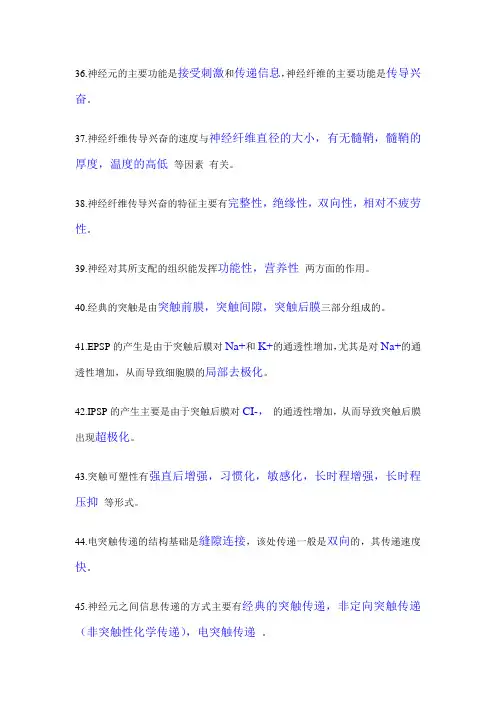

36.神经元的主要功能是接受刺激和传递信息,神经纤维的主要功能是传导兴奋。

37.神经纤维传导兴奋的速度与神经纤维直径的大小,有无髓鞘,髓鞘的厚度,温度的高低等因素有关。

38.神经纤维传导兴奋的特征主要有完整性,绝缘性,双向性,相对不疲劳性。

39.神经对其所支配的组织能发挥功能性,营养性两方面的作用。

40.经典的突触是由突触前膜,突触间隙,突触后膜三部分组成的。

41.EPSP的产生是由于突触后膜对Na+和K+的通透性增加,尤其是对Na+的通透性增加,从而导致细胞膜的局部去极化。

42.IPSP的产生主要是由于突触后膜对CI-,的通透性增加,从而导致突触后膜出现超极化。

43.突触可塑性有强直后增强,习惯化,敏感化,长时程增强,长时程压抑等形式。

44.电突触传递的结构基础是缝隙连接,该处传递一般是双向的,其传递速度快。

45.神经元之间信息传递的方式主要有经典的突触传递,非定向突触传递(非突触性化学传递),电突触传递。

46.NE的消除是通过末梢的重摄取,酶解失活,重摄取是其消除的主要方式。

47.能与乙酰胆碱特异性结合的受体称为胆碱能受体,根据其药理学特性,该种受体又可分为毒蕈碱受体,烟碱受体。

48.能与肾上腺素和NE结合的受体称为肾上腺素能受体。

该种受体又分为α___和β两型,其中α 受体与递质结合引起的平滑肌效应以兴奋为主。

49.阿片肽包括β-内啡肽,、脑啡肽和强啡肽三类,已确定的阿片受体有μ、κ和δ 受体。

50.中枢的活动除可通过传出神经直接控制效应器外,有时传出神经还能作用于内分泌腺,通过后者释放激素间接影响效应器活动51.中枢抑制可分为.突触后抑制,突触前抑制两种类型。

52.突触后抑制有传入侧支性抑制,回返性抑制两种形式。

53.突触后抑制是由抑制性中间神经元引起的一种抑制,突触后膜表现为超极化。

54.突触传递的特征是单向传播,中枢延搁,兴奋的总和,兴奋节律的改变,后发放和对内环境变化敏感和易疲劳。

2015临床执业医师生理学各章考点精析:第八章神经系统的功能第八章神经系统的功能【考纲要求】1.神经系统的功能:①经典突触的传递过程,兴奋性突触后电位与抑制性突触后电位;②突触传递的特征;③外周神经递质和受体:乙酰胆碱及其受体;去甲肾上腺素及其受体。

2.神经反射:①反射与反射弧的概念;②非条件反射和条件反射;③反射活动的反馈调节:负反馈和正反馈。

3.神经系统的感觉分析功能:①感觉的特异投射系统和非特异投射系统;②内脏痛的特征与牵涉痛。

4.脑电活动:正常脑电图的波形及其意义。

5.神经系统对姿势和躯体运动的调节:①牵张反射;②低位脑干对肌紧张的调节;③小脑的主要功能;④基底神经节的运动调节功能。

6.神经系统对内脏活动的调节:①交感和副交感神经系统的功能;②脊髓和低位脑干对内脏活动的调节。

7.脑的高级功能:大脑皮层的语言中枢。

【考点纵览】1.突触传递过程:当突触前神经元兴奋传到神经末梢时,突触前膜对Ca2+通透性增强,Ca2+进入末梢,引起突触前膜以出胞方式释放神经递质。

如果前膜释放的是兴奋性递质,与突触后膜对应受体结合,使后膜对Na+的通透性最大,Na+内流,使突触后膜发生去极化,产生兴奋性突触后电位(EPSP),EPSP大,可使突触后神经元兴奋,EPSP小,可使突触后神经元兴奋性增高。

如果前膜释放的是抑制性递质,与突触后膜对应受体结合,使后膜对Cl-的通透性最大,Cl-内流,使突触后膜发生超极化,产生抑制性突触后电位(IPSP),IPSP使突触后神经元抑制。

2.突触传递的特征:单向传布;突触延搁;总和;兴奋节律的改变;对内环境变化敏感和易疲劳性。

3.末梢释放乙酰胆碱作为递质的神经纤维称为胆碱能纤维。

胆碱能纤维主要包括:①全部交感和副交感节前纤维;②大多数副交感节后纤维(除去少数肽能纤维);③少数交感节后纤维,如支配汗腺的交感神经和支配骨骼肌血管的交感舒血管纤维;④躯体运动神经纤维。

胆碱能受体包括两种:M受体和N受体,M受体阻断剂为阿托品;N受体阻断剂为筒箭毒。

1.神经冲动(nerve impulse) 在神经纤维上传导的兴奋或动作电位,称为神经冲动。

2.轴浆运输(axoplasmic transport) .轴突内借助轴浆(神经元轴突内的胞浆)流动运输物质的现象,称为轴浆运输。

3.突触(synapse) 一个神经元与其它神经元相接触,所形成的特殊结构称为突触。

起信息传递的作用。

4.突触后电位(postsynaptic potential) 突触前膜释放递质可引起突触后膜发生去极化或超极化,这种发生在突触后膜上的电位变化称为突触后电位。

5.兴奋性突触后电位(excitatory postsynaptic potential, EPSP) 突触后膜在递质作用下发生去极化,使该突触后神经元的兴奋性升高,这种电位变化称为兴奋性突触后电位。

6.抑制性突触后电位(inhibitory postsynaptic potential, IPSP) 突触后膜在递质作用下发生超极化,使该突触后神经元的兴奋性下降,这种电位变化称为抑制性突触后电位。

7.突触的可塑性(synaptic plasticity) 突触可塑性是指突触传递的功能可发生较长时程的增强或减弱。

8.强直后增强(posttetanic potentiation)突触前末梢在接受一短串强直性刺激后,突触后电位发生明显增强的现象,称为强直后增强。

9.习惯化(habituation) 当重复给予较温和的刺激时,突触对刺激的反应逐渐减弱甚至消失,称为习惯化。

10.敏感化(sensitization) 敏感化是指重复出现的较强的刺激(尤其是伤害性刺激)使突触对刺激的反应性增强,传递效能增强。

11.神经递质(neurotransmitter) 是指由突触前神经元合成并在末梢处释放,能特异性作用于突触后神经元或效应器细胞上的受体,并使突触后神经元或效应器细胞产生一定效应的信息传递物质。

12.递质共存(neurotransmitter co-existence) 两种或两种以上的递质(包括调质)共存于一个神经元内,这种现象称为递质共存。

生理学中的神经系统神经系统是人体内的重要调节系统之一,在生理学中扮演着重要角色。

它负责传递和集成信息,以实现机体各种功能的调控和协调。

本文将从神经系统的结构、功能以及神经传递的机制等方面进行阐述。

1. 神经系统的结构和组成神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括大脑和脊髓,是体内信息处理和调控的中心。

周围神经系统由神经纤维和神经节组成,分布于整个身体各个部位。

神经纤维负责信息的传递,而神经节则是神经元的重要聚集点。

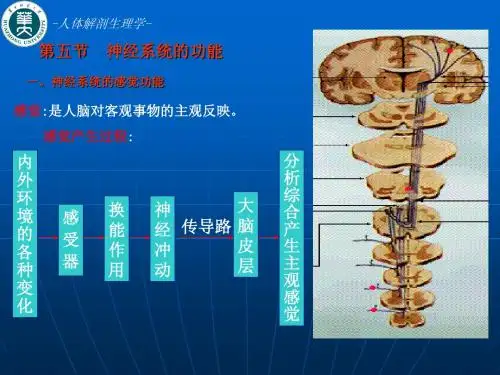

2. 神经系统的功能神经系统具有三个基本功能:感觉功能、整合功能和运动功能。

感觉功能使人体能够接受来自外部环境和内部有害刺激的信息,并将其转化为神经电信号传递给中枢神经系统。

整合功能指中枢神经系统对感觉信息的处理、分析和综合,产生相应的反应。

运动功能通过神经冲动的传递,使肌肉和腺体能够产生适当的运动和分泌。

3. 神经传递的机制神经传递是指神经元之间信息传递的过程。

它分为化学传递和电传递两种方式。

化学传递是指神经元通过突触间隙释放神经递质,将信号转化为化学物质,再通过受体结合并传递给下一个神经元。

电传递则是指神经元内部的电位变化通过细胞膜的电活动传递。

4. 神经系统的调节和协调神经系统通过神经元之间的连接形成复杂的神经网络,实现对机体各种器官和组织的调节和协调。

例如,在运动功能中,大脑通过下达指令,导致肌肉的收缩和放松,从而产生运动。

在整合功能中,神经系统对感觉信息进行处理和分析,产生相应的反应,如疼痛的避免反射。

总之,神经系统在生理学中扮演着至关重要的角色。

它通过结构和功能的相互作用,实现对机体内外环境的感知、调节和协调。

神经传递的机制以及神经系统的调节和协调过程,使人体能够适应不同的生理状态和环境要求。

了解和研究神经系统对于深入理解生理学及相关疾病的发生和治疗具有重要意义。

课件•神经系统概述•感觉功能•运动功能•自主神经功能目录•高级神经功能•神经系统疾病与功能障碍01神经系统概述包括大脑、小脑、脑干和脊髓,负责整合和协调全身各部位的活动。

中枢神经系统周围神经系统自主神经系统由脑神经和脊神经组成,连接中枢神经系统与身体各部位,传递信息。

分为交感神经和副交感神经,调节内脏器官的活动。

030201神经系统的组成与结构神经元与突触传递神经元的基本结构包括细胞体、树突、轴突和突触,是神经系统的基本功能单位。

突触传递的过程包括突触前膜释放神经递质、神经递质与突触后膜受体结合、突触后膜产生电位变化等步骤。

神经元的兴奋与抑制通过改变膜电位和离子通透性实现,影响神经信号的传递。

03神经递质与受体的相互作用通过特定的结合位点实现,影响神经信号的传递和细胞的生理功能。

01神经递质的种类与功能包括乙酰胆碱、多巴胺、5-羟色胺等,参与不同的生理过程,如运动控制、情绪调节等。

02受体的类型与作用包括离子通道型受体、G 蛋白偶联型受体等,与神经递质结合后引发细胞内的生理反应。

神经递质与受体02感觉功能感觉器官与感受器感觉器官眼、耳、鼻、舌、皮肤等感受器类型光感受器、机械感受器、温度感受器、化学感受器等感觉传导通路特异性传导通路视觉、听觉、嗅觉、味觉等非特异性传导通路痛觉、温度觉、触觉等感觉中枢与感觉整合感觉中枢大脑皮层的感觉区感觉整合多感觉信息的整合与处理03运动功能运动单位与运动神经元运动单位一个运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的肌肉收缩的基本单位。

运动神经元位于脊髓前角和脑干运动神经核内的神经元,其轴突构成运动神经纤维,末梢形成运动终板支配骨骼肌。

运动传导通路起自大脑皮质运动区的大锥体细胞及其轴突构成的下行传导束。

脊髓前角细胞、脑神经运动核及其发出的神经轴突。

大脑皮层第一运动区的大锥体细胞及其下行纤维(锥体束)和脊髓前角细胞构成。

除锥体系以外的所有控制脊髓运动神经元的下行传导通路。

生理学神经系统的功能生理学是研究生物体内部化学、物理和生物学特性以及其组成的细胞、组织和器官系统的科学。

神经系统是人类和其他动物体内控制和调节身体活动的主要系统之一、它由中枢神经系统(脑和脊髓)和周围神经系统(神经纤维和神经元)组成,通过传递信息、调节内部环境和响应外部刺激来维持生理平衡。

以下是神经系统的主要功能。

1.传递信息和信号传导:神经系统通过神经元之间的电信号和化学信息传递,在神经网格中传递和处理信息。

这些信号被传递到运动神经元和肌肉,触发肌肉收缩和运动行为。

2.检测和感知刺激:神经系统将来自外界环境和内部机体的刺激转化为神经脉冲,并将信号传递到大脑中进行处理。

这使得我们能够感觉到触摸、听力、视觉、嗅觉和味觉等感官。

3.调节和控制运动:神经系统通过控制肌肉的收缩和放松,调节和协调人体的运动。

这包括自主神经系统调节平衡、姿势和协调,而运动皮层则负责智能运动的规划和执行。

4.调节内部环境:神经系统通过神经内分泌系统调节和维持人体内部环境的稳定。

它协调和控制心率、呼吸、血压、体温和其他内分泌系统来维持生理平衡。

5.记忆和学习:神经系统具有记忆和学习的潜能。

这意味着大脑能够将新的信息编码和存储,并通过重复学习和反复思考来加强和巩固记忆。

6.情感和情绪调节:神经系统在情感和情绪的调节中起着重要的作用。

通过神经网络和神经递质的作用,神经系统能够调节人的情绪状态和情感反应。

7.保护和反应:神经系统可以帮助身体对外界刺激做出反应,并通过自主神经系统来控制身体对应急和应激情况的反应。

这包括自主神经系统的交感神经和副交感神经分支。

8.神经调节和修复:神经系统具有调节和修复受损神经的潜能。

这包括神经可塑性和神经再生的能力,使神经系统能够在受伤或遭受损害时进行自我修复。

总结起来,神经系统是身体内部控制和调节各种生理过程的重要系统。

它通过传递、处理和解释信息,协调和调节身体的各种功能,从而保持身体的平衡和稳定。

了解神经系统的功能对于理解人体的正常运作以及与各种疾病和异常情况的相关性至关重要。

生理学课件:神经系统的功能引言生理学是研究生物体生命现象的科学,其中神经系统作为生命体的控制中心,负责接收、处理和传递信息,对维持生命活动具有至关重要的作用。

本文将对神经系统的功能进行详细阐述,以帮助读者更好地理解神经系统在生理过程中的重要性。

一、神经系统的基本组成神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括大脑和脊髓,负责接收、处理和整合信息。

周围神经系统由神经纤维和神经节组成,负责将信息传递到各个器官和组织。

二、神经系统的基本功能1.感觉功能神经系统通过感觉器官接收外部和内部环境的信息,如温度、压力、疼痛、味道等。

感觉神经纤维将这些信息传递到中枢神经系统,经过处理和分析,形成感觉体验。

2.运动功能神经系统控制肌肉和腺体的活动,实现生物体的运动和分泌功能。

运动神经纤维将中枢神经系统的指令传递到肌肉和腺体,使其产生相应的收缩或分泌反应。

3.调节功能神经系统通过神经-体液-免疫调节网络,维持生物体内环境的稳定。

中枢神经系统可以调节自主神经系统和内分泌系统的活动,使生物体适应不断变化的外部环境。

4.认知功能神经系统参与思维、记忆、语言、情感等高级心理活动。

大脑皮层是认知功能的关键部位,负责处理复杂的信息,实现语言、记忆、情感等功能的集成。

5.生殖功能神经系统对生殖系统的发育和功能具有调节作用。

下丘脑-垂体-性腺轴是生殖功能的主要调节途径,神经系统通过分泌激素,影响生殖细胞的和性腺的发育。

三、神经系统的功能分区1.大脑皮层大脑皮层是神经系统的高级中枢,负责处理复杂的信息,实现认知功能。

大脑皮层分为不同的功能区,如感觉区、运动区、联合区等,各功能区协同工作,实现各种生理功能。

2.间脑间脑包括丘脑、下丘脑和松果体等结构。

丘脑是感觉信息的传递站,下丘脑是内分泌系统的调节中心,松果体分泌褪黑素,参与生物钟的调控。

3.中脑中脑包括中脑导水管周围灰质、红核、黑质等结构。

中脑参与调节运动、姿势、视听等功能,对生命活动具有重要意义。