陆游诗词《夜游宫·记梦寄师伯浑》原文译文赏析

- 格式:docx

- 大小:15.89 KB

- 文档页数:6

自许封侯在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死。

全文作者翻译赏析自许封侯在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死。

[译文]少年志大曾默许,日后封侯在万里。

谁料到,两鬓已花白,壮志依然心不死。

[出典]陆游《夜游宫》注: 1、《夜游宫》陆游雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

自许封候在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死! 2、【注释】①记梦:记录梦境。

师伯浑,词人的朋友。

②雪晓句:大雪飘飞的清早笳声乱起。

笳,古管乐器名。

③想关河:想必这样的边关河防。

④雁门,雁门关,在今山西省代县西北。

⑤青海际:青海湖边。

青海湖在今青海省。

⑥睡觉:睡醒。

⑦漏声断:漏声尽。

指夜深。

⑧自许句:自己许下诺言在万里疆场为国杀敌建功立业。

⑨残:此指头发脱落稀疏,意即年老。

3、译文下雪的清晨,四面传来凄清的胡笳声,我们这时踏上征程。

梦境之中,不知道身在何地?只见精锐的骑兵,好似一股洪流悄然疾进。

推想这关河,应在雁门关西,青海湖边。

梦醒后,只见寒灯莹莹,漏声断绝,月光无声地斜照在窗户纸上。

曾经期望立功异域,封侯万里。

有谁了解呢?自己已经两鬓斑白,但报国建功之心并未泯灭。

4、陆游(公元1125-1210年),字务观,号放翁,浙江绍兴人。

陆游的爱情生活很不幸,他的仕途也非常坎坷。

陆游出生前,母亲梦见了秦观,就用秦少游的“游”做孩子的名,将“观”放到孩子的字中,希望能将陆游培养成秦观那样才华横溢的大文人。

可惜的是陆游两岁时,就遇上“靖康之难”,不得不随家人四处逃亡。

经历了战火纷飞的艰难岁月,接受着不忘国耻、收复家园的启蒙教育,因此,陆游的人生理想就是“驰骋战场、杀敌报国”. 然而,壮志满怀的陆游,在赴南宋首都临安(今杭州)应试时,初试虽然名列第一,但因排在宰相秦桧的孙子秦埙之前而遭忌恨。

复试时,秦桧以陆游的文章“喜论恢复”为借口,将他除名。

直到秦桧死后,孝宗即位,主战派受到重视,陆游才被赐进士,而这时,他已经年近四十了。

龙源期刊网 夜游宫记梦寄师伯浑作者:陆游来源:《作文周刊(中考版)》2016年第36期雪晓清笳乱起。

梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河,雁门西,青海际。

睡觉寒灯里。

漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死。

解读陆游有大量抒发爱国主义激情的记梦诗,这首《夜游宫》,主题正是这样。

师伯浑是陆游认为很有本事的人,是他在四川交的新朋友,称得上是同心同调,所以陆游把这首记梦词寄给他看。

上片写的是梦境。

一开头就渲染了一幅有声有色的关塞风光画:雪、笳、铁骑等都是特定的北方事物,放在秋声乱起和如水奔泻的动态中写,有力地把读者吸引到词人的词境里,让读者一下子把联想融于词人的描绘之中。

词人为何有“不知何地”这样的“梦游”呢?只因王师还未北定中原,收复故土。

这压着词人的心病,迟迟未能解除。

词人深厚的爱国感情,凝聚在“想关河:雁门西,青海际”这短短的九个字中,给人以非恢复河山不可的激励,从而过渡到下片。

下片写梦醒后的感想。

一灯荧荧,斜月在窗,漏声滴断,周围一片死寂。

黑夜因词人的心事变得悲凉,而冷落的环境,又反衬出词人报国雄心的火焰在熊熊燃烧。

自许封侯万里之外的信念,是何等执着!人老而心不死,自己虽然离开前线回到后方,可是始终不忘要继续参加抗金事业。

“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,即使是不在人世,也念念不忘收复故土。

如此的爱国热情,是多么伟大!“有谁知”三个字,表现了词人对朝廷排斥爱国者的行径的愤怒谴责。

梦内梦外的这种反差和错位,令人顿生英雄末路之慨。

通过梦回当年雪夜军旅生活情境及梦醒后的孤寂,表达了词人执着的为国献身的精神。

诗歌专题训练-------记梦诗阅读下面这首宋词,完成小题。

夜游宫·记梦寄师伯浑①陆游雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海②际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死!注释①〔师伯浑〕师浑甫,字伯浑,四川眉山人,隐居不仕。

陆游在四川与其交好,认为其有才气、能诗文,常写诗词寄赠给他。

②〔青海〕青海湖,在青海省东部,为边防重地。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()A.“清笳、铁骑、关河、雁门、青海”等特定的意象说明该词与边塞战争有关。

B.全词从视觉、听觉等角度营造清冷氛围,“寒”字一语双关,兼写环境与心境。

C.“有谁知”照应题目中的“寄师伯浑”,表达了词人知音不必多,一人足矣的感慨。

D.词末写词人虽年老而壮心仍在,振起全篇,使诗歌达到哀而不伤的审美境界。

2.请从虚与实的角度对这首记梦词的内容与情感进行赏析。

阅读下面这首宋诗,完成小题。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦①十年生死两茫茫。

不思量,自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡。

小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

[注]①这首词是苏轼悼念妻子王弗的作品。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()A.“十年生死两茫茫”,是说恩爱夫妻,撒手永诀,时间倏忽,转瞬已然十年过去。

B.“尘满面,鬓如霜”,想象妻子如果还活着的话,应该也是灰尘满面,鬓发如霜。

C.“夜来幽梦忽还乡”,写自己在梦中忽然回到了那个两人曾共度甜蜜岁月的故乡。

D.这首词运用虚实结合以及白描等多种艺术手法,来表达怀念亡妻的思想感情。

4.这首词抒发了苏轼对亡妻的思念之情,这种思念因为多重阻隔,而愈发深沉。

结合词中的具体内容,分析除了生死相隔之外,还有哪些阻隔。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

秋梦杜牧寒空动高吹,月色满清砧。

残梦夜魂断,美人边思深。

![[夜游宫记梦寄师伯浑]夜游宫记梦寄师伯浑阅读答案](https://uimg.taocdn.com/33ff216726d3240c844769eae009581b6bd9bddc.webp)

[夜游宫记梦寄师伯浑]夜游宫记梦寄师伯浑阅读答案夜游宫记梦寄师伯浑阅读答案一:陆游《夜游宫记梦寄师伯浑》的阅读训练附答案:夜游宫记梦寄师伯浑①陆游雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死。

①这首词是孝宗乾道九年(1173)陆游自汉中回成都后所作。

师伯浑:师浑甫,字伯浑,四川眉山人。

陆游自成都去犍为,识之于眉山。

他隐居不仕,陆游说他有才气、能诗文,并为他的《师伯浑文集》作序。

②雪晓:下雪的早晨。

笳:古代号角一类的军乐。

清笳,清凉的胡笳声。

③无声:古代夜行军,令士卒口中衔枚,故无声。

句意是说披着铁甲的骑兵,衔枚无声疾走,望去像一片流水。

④关河:关塞、河防。

雁门:即雁门关,在今山西省代县西北雁门山上。

青海:即青海湖,在今青海省。

青海际,青海湖边。

这两处都是古代边防重地。

⑤睡觉:睡醒。

⑥漏:滴漏,古代用铜壶盛水,壶底穿一孔,壶中水以漏渐减,所以计时。

漏声断,滴漏声停止,则一夜将尽,天快亮了。

⑦“自许”句:是说自信能在万里之外立功封侯。

《后汉书班超传》记载,班超少有大志,投笔从戎曰:“大丈夫无他志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,安能久事笔砚间乎?”后来在西域建立大功,官至西域都护,封定远侯。

这里表示要取法班超。

⑧鬓残:喻衰老。

恍惚雪天的早晨,清亮的角声此起彼落回应。

梦里我不知来到哪里,竟有这边关风情。

骠勇的战马寂寂无声,看着像急流滚滚向前挺进。

呵!不由我联想起那雄关大河的边地情景,想起金人占领着的雁门,还有那遥遥的青海边境!醒来在寒灯晃动的残夜里睁开眼睛,漏声停,晓月斜映着窗纸天色将明。

万里外封王拜侯我还有自信。

但现在谁能理解我的衷情?时间虽然无情地摧落了我的双鬓,但决不会死去我那报国的雄心!上片写的是梦境。

一开头就渲染了一幅有声有色的边塞风光画面:雪、笳、铁骑等都是特定的北方事物,放在秋声乱起和如水奔泻的动态中写,有力地把读者吸引到作者的词境里来。

【诗歌鉴赏】陆游《夜游宫?记梦寄师伯浑》原文翻译及赏析陆游《夜游宫?记梦寄师伯浑》原文雪晓清笳乱起,梦游处,不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断,月斜窗纸。

自许封侯在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死!陆游《夜游宫?记梦寄师伯浑》注释、雪晓:下雪的早晨。

笳:古代号角一类的军乐。

清笳,清凉的胡笳声。

2、无声:古代夜行军,令士卒口中衔枚,故无声。

句意是说披着铁甲的骑兵,衔枚无声疾走,望去像一片流水。

3、关河:关塞、河防。

雁门:即雁门关,在今山西省代县西北雁门山上。

青海:即青海湖,在今青海省。

青海际,青海湖边。

这两处都是古代边防重地。

4、睡觉:睡醒。

5、漏:滴漏,古代用铜壶盛水,壶底穿一孔,壶中水以漏渐减,所以计时。

漏声断,滴漏声停止,则一夜将尽,天快亮了。

6、鬓残:喻衰老。

陆游《夜游宫?记梦寄师伯浑》翻译恍惚雪天的早晨,清亮的角声此起彼落回应。

梦里我不知来到哪里,竟有这边关风情。

骠勇的战马寂寂无声,看着像急流滚滚向前挺进。

呵!不由我联想起那雄关大河的边地情景,想起金人占领着的雁门,还有那遥遥的青海边境!醒来在寒灯晃动的残夜里睁开眼睛,漏声停,晓月斜映着窗纸天色将明。

万里外封王拜侯我还有自信。

但现在谁能理解我的衷情?时间虽然无情地摧落了我的双鬓,但决不会死去我那报国的雄心!陆游《夜游宫?记梦寄师伯浑》赏析《夜游宫?记梦寄师伯浑》是南宋文学家、史学家、爱国诗人陆游的一首词,此词以寄好友师伯浑为名,发理想破灭之慨。

词中描写的梦中所见景象“关河”“雁门”“青海”都是南宋当时重要的西北边防重地。

通过梦回当年雪夜军旅生活情景及梦醒后的孤寂,表达了词人执著的为国献身精神。

上片写的是梦境。

一开头就渲染了一幅有声有色的边塞风光画面:雪、笳、铁骑等都是特定的北方事物,放在秋声乱起和如水奔泻的动态中写,有力地把读者吸引到作者的词境里来。

让读者一下子把联想融于作者的描绘之中。

中间突出一句点明这是梦游所在。

陆游《夜游宫记梦寄师伯浑》原文、注释、译文及赏析【原文】《夜游宫记梦寄师伯浑》雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地?②铁骑无声望似水,想关河,雁门西,青海际。

③ 睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

④自许封侯在万里,有谁知,鬓虽残,心未死。

⑤【注释】①师伯浑:字浑甫,四川眉山人,擅诗文,隐居不仕。

乾道九年(1173)夏,陆游调任嘉州,经眉州与师氏结识。

淳熙元年(1174)春,陆离嘉州,四年后师氏即卒。

②清笳:凄凉的胡笳声。

③铁骑(ji):披铁甲的骑兵。

雁门:关名,在山西代县西北,古时边塞要地之一。

青海:湖名,在今青海省。

④睡觉:睡醒。

觉,觉醒,醒来。

漏:古时计时器。

漏断,漏壶中水滴光,意为夜深近拂晓。

⑤自许:自信。

封侯:用班超立功异域,封侯万里意,指建功立业,抗敌报国。

【译文】在雪光映耀的清晓,一片笳角悲壮之声四起,我不知道梦中到了何处?只见一队队铁甲骑军衔枚无声挺进,望去似洪流般静静流驰。

想来一定是关河之外,雁门关西,青海湖边了。

待到醒转,唯有冷灯寒焰暗照,漏声也已响断,夜已极深,月也西斜映在窗纸。

啊,我年轻时自信此生定能“万里封侯”,报效家国,可是有谁知我,即使屡遭挫折现今两鬓残白,心仍未甘呀?!【赏析】俗谓“日有所思,夜有所梦”,一般说来,梦乃是积淀在大脑皮层深处的思绪的幻现。

陆游独多梦诗梦词,此类记梦之作或真实记述,或托梦以明志,其旨归是一致的。

此词和他的著名的“铁马冰河入梦来”的诗篇同出一心,是这位满怀“王师北定中原日”的期望的老诗人抒怀之作。

梦境愈写得热烈,现实处境的萧瑟凄清愈衬现得强烈、显明。

结句既坚毅,又悲凉;既昂奋,又沉痛。

冯煦以为放翁词的“逋峭沉郁之概,求之有宋诸家,无可方比”(《宋六十一家词选例言》),似当以这一类作品为准的。

【原文】:夜游宫?记梦寄师伯浑①雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死。

【注释】①这首词是孝宗乾道九年(1173)陆游自汉中回成都后所作。

师伯浑:师浑甫,字伯浑,四川眉山人。

陆游自成都去犍为,识之于眉山。

他隐居不仕,陆游说他有才气、能诗文,并为他的《师伯浑文集》作序。

②雪晓:下雪的早晨。

笳:古代号角一类的军乐。

清笳,清凉的胡笳声。

③无声:古代夜行军,令士卒口中衔枚,故无声。

句意是说披着铁甲的骑兵,衔枚无声疾走,望去像一片流水。

④关河:关塞、河防。

雁门:即雁门关,在今山西省代县西北雁门山上。

青海:即青海湖,在今青海省。

青海际,青海湖边。

这两处都是古代边防重地。

⑤睡觉:睡醒。

⑥漏:滴漏,古代用铜壶盛水,壶底穿一孔,壶中水以漏渐减,所以计时。

漏声断,滴漏声停止,则一夜将尽,天快亮了。

⑦“自许”句:是说自信能在万里之外立功封侯。

《后汉书?班超传》记载,班超少有大志,投笔从戎曰:“大丈夫无他志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,安能久事笔砚间乎?”后来在西域建立大功,官至西域都护,封定远侯。

这里表示要取法班超。

⑧鬓残:喻衰老。

【翻译】恍惚雪天的早晨,清亮的角声此起彼落回应。

梦里我不知来到哪里,竟有这边关风情。

骠勇的战马寂寂无声,看着像急流滚滚向前挺进。

呵!不由我联想起那雄关大河的边地情景,。

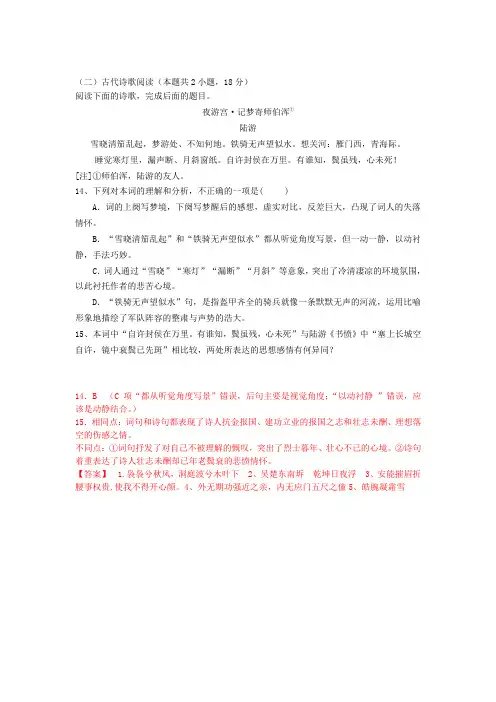

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,18分)阅读下面的诗歌,完成后面的题目。

夜游宫·记梦寄师伯浑①陆游雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死![注]①师伯浑,陆游的友人。

14、下列对本词的理解和分析,不正确的一项是( )A.词的上阕写梦境,下阕写梦醒后的感想,虚实对比,反差巨大,凸现了词人的失落情怀。

B.“雪晓清笳乱起”和“铁骑无声望似水”都从听觉角度写景,但一动一静,以动衬静,手法巧妙。

C.词人通过“雪晓”“寒灯”“漏断”“月斜”等意象,突出了冷清凄凉的环境氛围,以此衬托作者的悲苦心境。

D.“铁骑无声望似水”句,是指盔甲齐全的骑兵就像一条默默无声的河流,运用比喻形象地描绘了军队阵容的整肃与声势的浩大。

15、本词中“自许封侯在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死”与陆游《书愤》中“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”相比较,两处所表达的思想感情有何异同?14.B (C项“都从听觉角度写景”错误,后句主要是视觉角度;“以动衬静”错误,应该是动静结合。

)15.相同点:词句和诗句都表现了诗人抗金报国、建功立业的报国之志和壮志未酬、理想落空的伤感之情。

不同点:①词句抒发了对自己不被理解的慨叹,突出了烈士暮年、壮心不已的心境。

②诗句着重表达了诗人壮志未酬却已年老鬓衰的悲愤情怀。

【答案】 1.袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下2、吴楚东南坼乾坤日夜浮 3、安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。

4、外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮5、皓腕凝霜雪。

铁骑无声望似水的全诗

这是宋朝诗人陆游的《夜游宫·记梦寄师伯浑》的下半部分,全诗如下:

雪晓清笳乱起。

梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河,雁门西,青海际。

睡觉寒灯里。

漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死。

这首词抒发了高度的爱国主义精神,表现了对宋朝皇帝和一些大臣主和苟安的不满。

艺术上,这首词采用鲜明的对比手法,上片的梦境与下片的现实处境和心境形成鲜明的对比,使读者明了在那样严峻的形势下,爱国志士却闲居家中,日思夜梦以求报国而不可得。

记梦寄师伯浑诗歌鉴赏

《记梦寄师伯浑》是宋代诗人陆游创作的一首词。

这首词主题是抒发爱国主义激情,通过梦境描绘了北方关塞的景象,表达了作者对收复故土的渴望。

上片写梦境。

词人描绘了一幅有声有色的关塞风光画面,以雪、笳、铁骑等北方特有的事物,展现出秋声乱起和如水奔泻的动态。

在梦境中,作者看到了雄伟的关河,联想到雁门、青海等地,代表着广阔的西北领土。

然而,这样苍莽雄伟的关河如今落在谁的手里,作者不禁感慨万分。

下片写醒后。

词人在寒灯下醒来,漏声断绝,月斜窗纸。

尽管作者已自许封侯在万里,但又有谁知道,他的鬓发虽残,但心中的激情并未消退。

整首词通过梦境与现实的对比,表达了作者对收复故土的强烈愿望和深厚的爱国情感。

这首词的鉴赏可以从以下几个方面进行。

1.艺术手法:词人巧妙地运用了梦境与现实的对比,以富有动态的关塞风光画面展现了梦境中的景象,使读者仿佛置身其中。

2.情感表达:词人通过描绘梦境和醒后的情景,表达了对收复故土的渴望和对自己处境的无奈,展现了深厚的爱国情感。

3.寓意:词人以梦境中的关河景象寓意着国家的命运,表达了对国家命运的关切和担忧,以及对未来的期望。

总的来说,《记梦寄师伯浑》是一首具有深刻爱国主义情感的词作,通过梦境与现实的对比,展现了作者对收复故土的渴望和对国家的关切。

这首词具有很高的艺术价值和思想内涵,值得细细品味。

夜y è游y óu 宫ɡōn ɡ·记j ì梦m èn ɡ寄j ì师sh ī伯b ó浑h ún【宋s òn ɡ】陆l ù游y óu雪xu ě晓xi ǎo 清q īn ɡ笳ji ā乱lu àn 起q ǐ。

梦m èn ɡ游y óu 处ch ù、不b ù知zh ī何h é地d ì。

铁ti ě骑q í无w ú声sh ēn ɡ望w àn ɡ似s ì水shu ǐ。

想xi ǎn ɡ关ɡu ān 河h é,雁y àn 门m én 西x ī,青q īn ɡ海h ǎi 际j ì。

睡shu ì觉ji ào 寒h án 灯d ēn ɡ里l ǐ。

漏l òu 声sh ēn ɡ断du àn 、月yu è斜xi é窗chu ān ɡ纸zh ǐ。

自z ì许x ǔ封f ēn ɡ侯h óu 在z ài 万w àn 里l ǐ。

有y ǒu 谁shu í知zh ī,鬓b ìn 虽su ī残c án ,心x īn 未w èi 死s ǐ。

【作者简介】陆游(1125—1210),字务观,号放翁。

汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。

少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜。

孝宗时赐进士出身。

中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁待制。

晚年退居家乡。

创作诗歌今存九千多首,内容极为丰富。

著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》等。

【注 释】记梦:记录梦境;师伯浑,词人的朋友。

雪晓清笳乱起:大雪飘飞的清早笳声乱起。

笳,古代军队中用的一种管乐器。

陆游《夜游宫记梦寄师伯浑》的阅读训练附答案【原文】:夜游宫?记梦寄师伯浑①雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死。

【注释】①这首词是孝宗乾道九年(1173)陆游自汉中回成都后所作。

师伯浑:师浑甫,字伯浑,四川眉山人。

陆游自成都去犍为,识之于眉山。

他隐居不仕,陆游说他有才气、能诗文,并为他的《师伯浑文集》作序。

②雪晓:下雪的早晨。

笳:古代号角一类的军乐。

清笳,清凉的胡笳声。

③无声:古代夜行军,令士卒口中衔枚,故无声。

句意是说披着铁甲的骑兵,衔枚无声疾走,望去像一片流水。

④关河:关塞、河防。

雁门:即雁门关,在今山西省代县西北雁门山上。

青海:即青海湖,在今青海省。

青海际,青海湖边。

这两处都是古代边防重地。

⑤睡觉:睡醒。

⑥漏:滴漏,古代用铜壶盛水,壶底穿一孔,壶中水以漏渐减,所以计时。

漏声断,滴漏声停顿,那么一夜将尽,天快亮了。

⑦“自许”句:是说自信能在万里之外立功封侯。

《后汉书?班超传》记载,班超少有大志,投笔从戎曰:“大丈夫无他志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,安能久事笔砚间乎?”后来在西域建立大功,官至西域都护,封定远侯。

这里表示要取法班超。

⑧鬓残:喻衰老。

【翻译】恍惚雪天的早晨,清亮的角声此起彼落回应。

梦里我不知来到哪里,竟有这边关风情。

骠勇的战马寂寂无声,看着像急流滚滚向前挺进。

呵!不由我联想起那雄关大河的边地情景,想起金人占领着的雁门,还有那遥遥的青海边境!醒来在寒灯晃动的残夜里睁开眼睛,漏声停,晓月斜映着窗纸天色将明。

万里外封王拜侯我还有自信。

但现在谁能理解我的衷情?时间虽然无情地摧落了我的双鬓,但决不会死去我那报国的雄心!【赏析】上片写的是梦境。

一开头就渲染了一幅有声有色的边塞风光画面:雪、笳、铁骑等都是特定的北方事物,放在秋声乱起和如水奔泻的动态中写,有力地把读者吸引到作者的词境里来。

夜游宫·记梦寄师伯浑阅读答案夜游宫·记梦寄师伯浑阅读答案夜游宫·记梦寄师伯浑阅读答案1:夜游宫?记梦寄师伯浑①陆游雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死。

①这首词是孝宗乾道九年(1173)陆游自汉中回成都后所作。

师伯浑:师浑甫,字伯浑,四川眉山人。

陆游自成都去犍为,识之于眉山。

他隐居不仕,陆游说他有才气、能诗文,并为他的《师伯浑文集》作序。

②雪晓:下雪的早晨。

笳:古代号角一类的军乐。

清笳,清凉的胡笳声。

③无声:古代夜行军,令士卒口中衔枚,故无声。

句意是说披着铁甲的骑兵,衔枚无声疾走,望去像一片流水。

④关河:关塞、河防。

雁门:即雁门关,在今山西省代县西北雁门山上。

青海:即青海湖,在今青海省。

青海际,青海湖边。

这两处都是古代边防重地。

⑤睡觉:睡醒。

⑥漏:滴漏,古代用铜壶盛水,壶底穿一孔,壶中水以漏渐减,所以计时。

漏声断,滴漏声停止,则一夜将尽,天快亮了。

⑦“自许”句:是说自信能在万里之外立功封侯。

《后汉书?班超传》记载,班超少有大志,投笔从戎曰:“大丈夫无他志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,安能久事笔砚间乎?”后来在西域建立大功,官至西域都护,封定远侯。

这里表示要取法班超。

⑧鬓残:喻衰老。

恍惚雪天的早晨,清亮的角声此起彼落回应。

梦里我不知来到哪里,竟有这边关风情。

骠勇的战马寂寂无声,看着像急流滚滚向前挺进。

呵!不由我联想起那雄关大河的边地情景,想起金人占领着的雁门,还有那遥遥的青海边境!醒来在寒灯晃动的残夜里睁开眼睛,漏声停,晓月斜映着窗纸天色将明。

万里外封王拜侯我还有自信。

但现在谁能理解我的衷情?时间虽然无情地摧落了我的双鬓,但决不会死去我那报国的雄心!上片写的是梦境。

一开头就渲染了一幅有声有色的边塞风光画面:雪、笳、铁骑等都是特定的北方事物,放在秋声乱起和如水奔泻的动态中写,有力地把读者吸引到作者的词境里来。

【古诗文阅读】陆游《夜游宫?记梦寄师伯浑》阅读练习及答案阅读下面一首宋词,回答问题。

夜游宫・记梦寄师伯浑陆游雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死。

【注】师伯浑:陆游的友人。

1.下列对词句的理解,不正确的一项是A.“雪晓清笳乱起”句突出了边地风光特色,也渲染了战争气氛。

B.“想关河”中的“想”是“推测”“猜想”的意思。

C.“雁门西,青海际”两句,代指宋金对峙的前线地区。

D.“漏声断”中的“断”,是断断续续的意思。

2.下列对这首词的赏析,不正确的一项是A.“铁骑无声望似水”句,形象地描绘了军队阵容的整肃与声势的浩大。

B.词的上片写梦境,下片写梦醒后的情境和感想,衔接自然,结构紧凑。

C.“清笳乱起”和“铁骑无声”一动一静,以动衬静,手法巧妙。

D.作者通过“雪晓”“寒灯”“漏断”“月斜”等意象,写出了清冷的意境。

3.词中“自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死”与陆游《书愤》中“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”相比较,两处所表达的思想感情有何异同?参考答案1.D(“漏声断”是停的意思)。

2.C(无反衬手法。

“铁骑无声”写军队阵容的整肃)。

3.相同点:词句和诗句都表现了诗人抗金报国、建功立业的爱国之志和壮志未酬、理想落空的伤感之情。

不同点:a.词句抒发了自己不被理解的感叹,突出了烈士暮壮心不已的心境。

b.诗句着重表达了诗人壮志未酬却已老鬓衰的悲愤情怀。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

陆游诗词《夜游宫·记梦寄师伯浑》原文译

文赏析

《夜游宫·记梦寄师伯浑》

宋代:陆游

雪晓清笳乱起。

梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河,雁门西,青海际。

睡觉寒灯里。

漏声断、月斜窗纸。

自许封侯在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死。

【译文】

下过雪的清晨,有清幽笳声响起,梦中所游之地,不知道是什么地方。

铁骑无声,望过去如水流淌一般绵延不绝。

我猜想这样的关河,应该在雁门关西边,青海的边际。

在寒灯照射下睡醒时,更漏声已经滴断了,月光斜斜透过窗纸。

我自许可在万里之外的战场封侯,但有谁能知道呢?我鬓发

虽残败灰白,可我(在战场杀敌立功报效祖国的)心却并未死去!

【赏析】

这首寄赠友人的词,当作于陆游到成都期间。

他调离南郑后,一直对前线的戎马生活念念不忘;收复中原、立功报国的信念,也始终坚守不移。

这首词就从生活实感出发,表达了他的这种心情。

上片写梦游中的世界。

“雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地”句,写自己睡梦之中不知道漫游到什么地方,只见天已破晓,雪花纷纷依然飘个不停,清脆地管笳声到处响起。

这是作者所闻,突出了边塞风光特色,也渲染了战争氛围。

“铁骑无声望似水”,望过去,盔甲齐全的骑兵就像一条默默无声的河流。

此处运用比喻,形象、具体,这是作者所见,写出军队纪律是那么严明,军容是那么整齐,军队的声势是那么浩大。

“想关河:雁门西,清海际”,这样的关河,必然是雁门、青海一带了。

一个“想”字,可见是推测的言辞,正好照应了“梦游处、不知何地”这句话,这里是作者的联想。

作者为什么单单想到雁门、青海一带呢?作者只是以此来代表广阔的西北领土,这样苍莽雄伟的关河如今落在异族人之手,那就不难解释作为爱国词人的陆游有这样的“梦游”了,那是因为王师还未北定中原,收复故土。

作者深厚的爱国感情,凝聚在短短的九个字中,从而过渡到下片。

下片写梦醒后的感慨。

“睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸”,一觉醒来,灯光昏黄,令人生寒,一轮斜月挂在窗前,漏声滴断,周围一片死寂。

“寒灯”“漏声断”“月斜”,写出了环境的冷清凄凉,衬托出作者心境的凄苦悲凉。

这正是因为坚持收复山河而不被理解甚至遭到打击的词人悲愁心境的写照。

“自许封侯在万里”,自己坚定地许下诺言:在万里疆场为国杀敌建功立业。

可谓志向高远。

“有谁知,鬓虽残,心未死!”,意思是:又有谁知道,我虽然现两鬓发白,但壮志犹存。

此句一出,更让人赞叹不已,真是烈士暮年,壮心不已。

即使是死了,也念念不忘收复故土。

如此爱国热情,是多么伟大!当然“有谁知”三个字,表现了作者对朝廷排斥爱国者的行径的愤怒谴责,也让人体味到壮志未酬、理想落空的伤感之情。

上下片一气呵成,梦境和实感有机地融为一体。

这首词为作者向志同道合的友人抒吐心怀之作。

上片描写的梦中所见景象“关河”“雁门”“青海”都是南宋当时重要的西北边防重地。

梦境中军旅戎马生涯逼真,而现实中理想抱负却是一场幻梦。

梦境何等的雄拔,现实却是何等的凄凉。

梦内梦外的这种反差和错位,令人顿生英雄陌路之慨。

通过梦回当年雪夜军旅生活情景及梦醒后的孤寂,表达了词人执著的为国献身精神。

扩展阅读:陆游的故事

陆游热情支持北伐,可是担任统帅的张浚缺少指挥的才能,张浚手下的两名主将又相互猜忌,发生摩擦,宋军出兵没有多久,

就在符离(今安徽宿县北)打了一个败仗,宋军全线溃退。

北伐失败,一贯主张求和的大臣在宋孝宗面前对张浚大肆攻击,还说张浚用兵,原是陆游怂恿出来的。

后来,张浚被排挤出朝廷,陆游也罢官回山阴老家去了,宋孝宗在金兵的威胁下,抗金决心也就动摇起来,第二年又跟金朝订立了屈辱的和约,打那以后,再也不敢提北伐的事。

差不多过了十年,负责川陕一带军事的将领王炎听到陆游的名声,把他请到汉中去,做他的幕僚。

汉中接近抗金的前线,陆游认为到那里去,也许有机会参加抗金战斗,为收复失地出一份力量,很高兴地接受了这个任命。

到了那里,他曾经骑马到大散关边,观察金人占领的地区,在王炎衙门里,他常常亲眼看见金军占领区的老百姓,冒着危险给宋军送来军事情报。

这些情景使他对抗金前途充满了希望,他经过详细考察之后,向王炎提出一个计划。

他认为恢复中原一定要先收复长安,要王炎在汉中积蓄军粮,训练队伍,做好一切准备,随时可以进攻。

但是,当时临安的南宋朝廷并没有北伐的打算,川陕一带的将领大多骄横腐败,王炎对他们也没有办法,更谈不上按照陆游的意见出兵。

陆游满怀希望又落空了。

不久,王炎被调走,陆游也被调到成都,在安抚使范成大部下当参议官。

范成大是他的老朋友,虽说是上下级关系,却并不讲究一般的官场礼节。

陆游的抗金志愿得不到实现,心里气闷,就常常喝酒写诗,来抒发自己的爱国感情。

这样一过又是二三十年,南宋王朝又换了两个皇帝——宋光宗赵惇(音dūn)和宋宁宗赵扩,南宋王朝始终没有决心收复失地,陆游长期过着闲居的生活,他把满腔爱国热情寄托在他的诗歌创作上。

公元1206年,韩侂胄(音tuōzhòu)担任宰相,发动了一次大规模的北伐。

这使陆游十分兴奋。

但是韩侂胄的北伐,并没有充分准备,加上朝廷内部矛盾重重,使最后一次北伐又失败了。

宋宁宗和一批投降派大臣杀害了韩侂胄,把他的头颅献给金朝,订立了屈辱的和约。

陆游一生渴望的收复失地、统一祖国的强烈愿望,始终没有实现。

他只有用他的诗歌来表达他对祖国的热爱和对民族的忧虑。

他一生辛勤创作,一共留下了九千多首诗。

在我国历代诗人中,他的创作是最丰富的。

扩展资料:

陆游出身于官宦,父亲陆宰是一个具有爱国思想和民族气节的官员,同他交往的也都是忧国忧民的志士仁人,这些人经常在

陆家谈论国家兴衰,民族灭亡的大事。

当他们谈到悲愤之处,有的拍案大骂,怒发冲冠,有的义愤填膺,怆然涕下,少年陆游看到这景象,深深地被父辈们的爱国激情所感动,陆游自小勤奋好学,特别注意攻读兵书,学练剑术,每当父亲同那些友人学者秉烛夜谈时,正是小陆游增长见识的好机会。

他总是不声不响地坐在一旁,凝神倾听,铭记心坎,这种家庭亲友间的爱国思想和高尚情操,对他耳濡目染,熏陶默化。

因此,陆游很早就立了“上马击狂胡,下马草军书”的报国壮志。

陆游一生笔耕不辍,诗词文俱有很高成就,其诗语言平易晓畅、章法整饬谨严,兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,尤以饱含爱国热情对后世影响深远。

词与散文成就亦高,刘克庄《后村诗话续集》谓其词“激昂慷慨者,稼轩不能过”,有手定《剑南诗稿》85卷,收诗9000余首,又有《渭南文集》50卷(其中包括《入蜀记》6卷,词2卷)、《老学庵笔记》10卷及《南唐书》等。

书法遒劲奔放,存世墨迹有《苦寒帖》等。