人教版历史必修一:第七单元现代中国的对外关系

- 格式:docx

- 大小:12.76 KB

- 文档页数:6

高一历史必修1 现代中国的对外关系-人民版〔2〕简述中国恢复在联合国合法席位的基本史实,概括我国在外交方面所取得的重大成就。

〔3〕了解中美关系正常化和中日建交的主要史实,探讨其对国际关系产生的重要影响。

〔4〕以改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动为例,认识我国为现代化建设争取良好的国际环境、维护世界和平和促进共同发展所做出的努力。

第15讲 新中国初期的外交环境对制定外交方针的影响。

二、独立自主是新中国外交的根本方针。

中国人民政治协商会议通过的“共同纲领〞,明确阐述了这一政策,这是区别于旧中国屈辱外交的基本政策。

建国初期“另起炉灶〞、“打扫干净屋子再请客〞、“一边倒〞等外交策略,集中反映了新中国彻底改变屈辱外交、表达独立自主的重要政策,也表达出二战后社会主义和资本主义两大阵营尖锐对立的国际形势对新中国外交政策的影响。

三、周恩来在访问印度、缅甸的时候,正式提出了和平共处五项原那么,这标志着新中国外交政策走向成熟。

和平共处五项原那么是我国处理国与国之间相互关系,参与国际事务所遵循的一项基本原那么,也成为解决国与国之间问题的基本准那么。

四、20世纪50年代中期,新中国参加了两次重要的国际会议,即日内瓦会议、亚非国际会议。

日内瓦会议是新中国首次以世界五大国之一的身份参加的重要国际会议;亚非会议那么是第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非国际会议。

在中国代表团的努力下,挫败了西方大国的阴谋,促成了会议的圆满成功,大大提高了新中国在国际上的地位,在亚非新兴的民族国家中产生了十分积极的影响,使新中国赢得了许多解题关键:可以从国际社会对其反映来思考。

——————————————被严重削弱;社会主义形成——————————; 亚非拉许多国家赢得—————————; 中国革命的胜利,鼓舞了世界人民的——————斗争和——————————运动 : ———————————————————————————————政策 “——————————————〞 “——————————————〞“打扫干净屋子再请客〞建国第一年,同苏联等————个国家正式建立了外交关系;提出“—————————————原那么〞,成为解决国与国之间问题的准那么;————年,第一次以世界五大国的地位参加——————会议;————年,在————会议上提出“求同——-——〞的方针,促成会议圆满成功思路引领:可以从和平共处五项原那么对中国外交工作的推动、对国际关系的积极影响两个方面来思考。

第七单元现代中国的对外关系

第23课新中国初期的外交

1、在国际交往中,中国奉行独立自主的外交方针。

主要体现在“另起炉灶”“打扫干净屋子在请客”“一边倒(倒向苏联为代表的社会主义阵营)”。

2、1953年12月,周恩来找中印双边会谈中提出和平共处五项原则。

(互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处)

3、和平共处五项原则是处理国与国关系准则和新中国外交政策成熟的标志。

4、中华人民共和国第一次以世界五大国之一的身份出现在国际政治舞台上是在日内瓦会议

5、在1955年的万隆会议(也叫亚非会议)上,周恩来提出“求同存异”的方针。

同:遭受殖民主义的灾难和痛苦;解除殖民主义的痛苦和灾难,发展民族经济。

异:指各国可以采取不同的政治制度和政策。

会议的意义:加强中国和亚非各国的联系。

会后中国与更多的亚非国家建立了外交关系。

第24课开创外交新局面

1、1971年10月25日,中华人民共和国在联合国内恢复了一切合法权利,包括安理会常任理事国席位。

2、1979年中美正式建立外交关系。

中美改善关系的首要前提是美国承认一个中国原则。

1972年,刚刚出任日本首相的田中角荣因周恩来的邀请访华,签署了建立外交关系的联合声明。

3、新时期党的工作重心是经济建设为中心和改革开放。

4、由中国主导创立的地区性国际组织是上海合作组织(SCO)(还有亚太经合组织)。

第七单元现代中国的对外关系现代中国的对外关系分为三个阶段,一是新中国初期确立了我国的独立自主的和平外交方针,建国的第一年里就同苏联等17个国家建立了外交关系,中国和平共处五项原则地提出,新中国外交走向成熟。

20世纪50年代中国政府先后参加了在日内瓦和万隆举行的两次重要国际会议,并发挥了积极作用。

二是70年代中国外交取得了重大突破,中美关系正常化,中国恢复在联合国的合法席位,中日建交,国际上出现了更广泛的与中国建交的热潮,我国外交出现新局面。

三是改革开放以来,中国适应新的形势,对外交政策和国际战略作出重大调整,采取“走出去”所谓外交战略,积极参加联合国和地区性国际组织的外交活动,取得重大成果,为维护世界和平与促进人类共同发展作出了重大贡献。

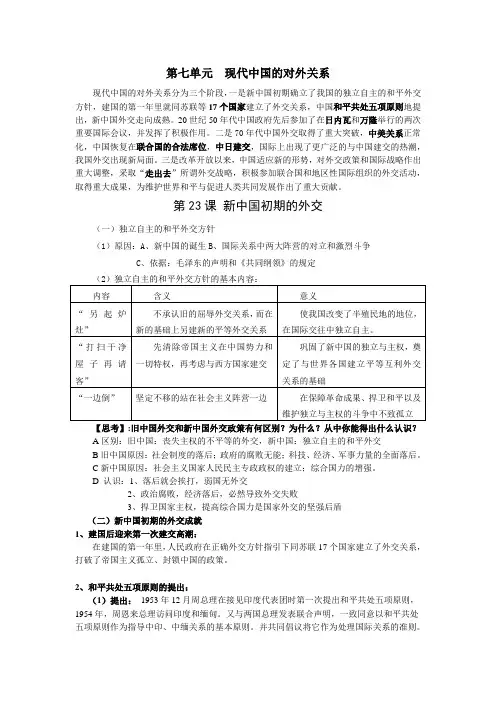

第23课新中国初期的外交(一)独立自主的和平外交方针(1)原因:A、新中国的诞生B、国际关系中两大阵营的对立和激烈斗争C、依据:毛泽东的声明和《共同纲领》的规定【思考】:旧中国外交和新中国外交政策有何区别?为什么?从中你能得出什么认识?A区别:旧中国:丧失主权的不平等的外交,新中国:独立自主的和平外交B旧中国原因:社会制度的落后;政府的腐败无能;科技、经济、军事力量的全面落后。

C新中国原因:社会主义国家人民民主专政政权的建立;综合国力的增强。

D 认识:1、落后就会挨打,弱国无外交2、政治腐败,经济落后,必然导致外交失败3、捍卫国家主权,提高综合国力是国家外交的坚强后盾(二)新中国初期的外交成就1、建国后迎来第一次建交高潮:在建国的第一年里,人民政府在正确外交方针指引下同苏联17个国家建立了外交关系,打破了帝国主义孤立、封锁中国的政策。

2、和平共处五项原则的提出:(1)提出:1953年12月周总理在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则,1954年,周恩来总理访问印度和缅甸。

又与两国总理发表联合声明,一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅关系的基本原则。

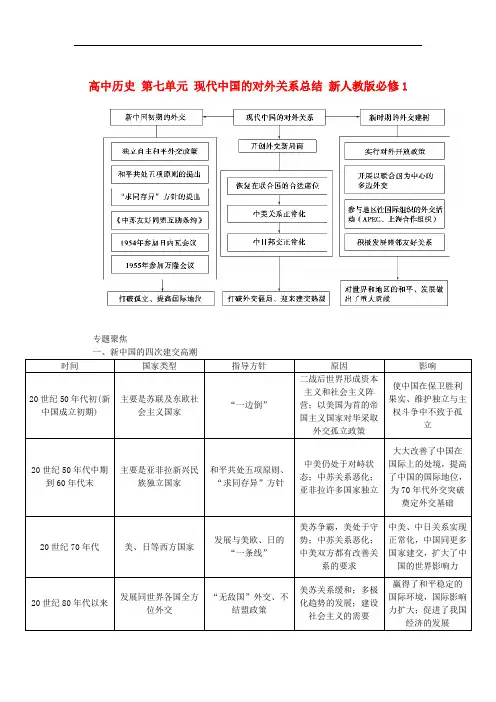

高中历史 第七单元 现代中国的对外关系总结 新人教版必修1专题聚焦二、近现代中国与世界大国关系1.中苏(中俄)关系。

(1)近代前期:俄国成为侵略中国的主要国家之一。

例如,第二次鸦片战争期间成为帮凶,割占中国东北、西北大片领土;甲午战争后,把我国东北划为势力范围。

(2)近代后期:帮助、指导中国的新民主主义革命。

例如,帮助成立中国共产党;促成第一次国共合作;支持、配合中国的抗日战争。

(3)新中国成立初期:面对两极对峙格局,中国实行“一边倒”政策,并与苏联结盟,苏联支持、指导中国的经济建设。

中苏关系的良性发展成为“一五”计划超额完成、计划经济体制形成的重要因素。

同时引起周边国家和新兴国家的疑虑,影响了中国外交的发展。

(4)从20世纪50年代末到80年代初:中苏关系恶化。

原因主要在于苏联推行霸权主义政策。

中苏关系恶化成为50年代末中国经济困难的外部因素,同时促成中国在20世纪60年代实行“一大片”的外交政策和70年代的外交突破。

(5)20世纪80年代中期以来:中苏关系恢复正常化、中俄逐步形成战略伙伴关系。

究其原因,戈尔巴乔夫上台后主动放弃美苏争霸,积极改善与中国的关系;中国新时期外交政策的调整;中俄两国有诸多共同利益和履行大国责任的必要。

2.中美关系。

(1)抗日战争时期:中美合作、配合抗日(反法西斯)。

究其原因,日本的侵略升级危及中美国家利益,中国成为牵制日本的重要力量。

中美合作成为抗日战争胜利的因素之一。

(2)解放战争时期:美国“扶蒋反共”。

究其原因,美国为了冷战和独占中国市场的需要。

(3)从新中国成立到20世纪60年代末:中美长期对峙。

究其原因,两极对峙格局形成和发展,以美国为首的西方国家孤立、封锁、威胁中国。

中美对峙影响了中西之间的经济、文化交流。

(4)20世纪70年代以来:中美关系正常化并曲折发展。

中美关系的正常化归根到底是中美共同国家利益的需要,台湾问题成为困扰中美关系发展的主要因素,大国合作应对国际重大问题和共同利益是向良性方向发展的重要原因。

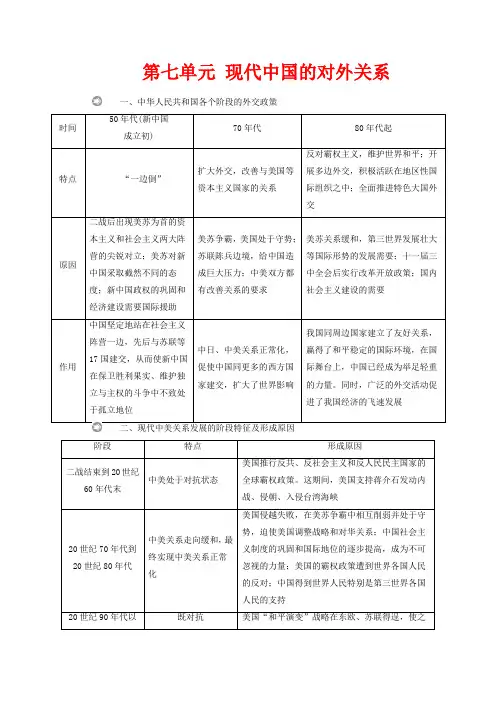

第七单元现代中国的对外关系一、中华人民共和国各个阶段的外交政策时间50年代(新中国成立初)70年代80年代起特点“一边倒”扩大外交,改善与美国等资本主义国家的关系反对霸权主义,维护世界和平;开展多边外交,积极活跃在地区性国际组织之中;全面推进特色大国外交原因二战后出现美苏为首的资本主义和社会主义两大阵营的尖锐对立;美苏对新中国采取截然不同的态度;新中国政权的巩固和经济建设需要国际援助美苏争霸,美国处于守势;苏联陈兵边境,给中国造成巨大压力;中美双方都有改善关系的要求美苏关系缓和,第三世界发展壮大等国际形势的发展需要;十一届三中全会后实行改革开放政策;国内社会主义建设的需要作用中国坚定地站在社会主义阵营一边,先后与苏联等17国建交,从而使新中国在保卫胜利果实、维护独立与主权的斗争中不致处于孤立地位中日、中美关系正常化,促使中国同更多的西方国家建交,扩大了世界影响我国同周边国家建立了友好关系,赢得了和平稳定的国际环境,在国际舞台上,中国已经成为举足轻重的力量。

同时,广泛的外交活动促进了我国经济的飞速发展二、现代中美关系发展的阶段特征及形成原因阶段特点形成原因二战结束到20世纪60年代末中美处于对抗状态美国推行反共、反社会主义和反人民民主国家的全球霸权政策。

这期间,美国支持蒋介石发动内战、侵朝、入侵台湾海峡20世纪70年代到20世纪80年代中美关系走向缓和,最终实现中美关系正常化美国侵越失败,在美苏争霸中相互削弱并处于守势,迫使美国调整战略和对华关系;中国社会主义制度的巩固和国际地位的逐步提高,成为不可忽视的力量;美国的霸权政策遭到世界各国人民的反对;中国得到世界人民特别是第三世界各国人民的支持20世纪90年代以既对抗美国“和平演变”战略在东欧、苏联得逞,使之。

现代中国的对外关系(1)新中国成立初期奉行独立自主的和平外交政策,积极走向世界舞台,取得了一些重要成果。

和平共处五项原则超越了意识形态和社会制度的差异,以其包容性和开放性逐渐得到国际社会的广泛认可。

“求同存异”方针促进了亚非会议的圆满成功。

(2)20世纪70年代是中国外交出现重大突破的时期,中国恢复在联合国的合法席位、中美关系走向正常化、中日建交,国际上掀起了广泛同中国建交的热潮,打开了中国外交的新局面。

(3)改革开放后,中国政府根据国际形势的特点和国内社会主义现代化建设的需要,对外交政策和国际战略做出重大调整,积极参加联合国和地区性国际组织的外交活动,取得了令人瞩目的外交成就,为维护世界和平与促进人类共同发展作出了重大贡献,并在国际事务中发挥了独特的建设性作用。

一、独立自主,灵活多变——新中国成立初期的外交一、新中国成立初期的外交1.新中国成立初期的外交方针背景①两大阵营严重对立②以美国为首的资本主义国家企图扼杀新中国政策奉行独立自主的和平外交政策成就①冲破了美国的外交孤立②与苏联等17个国家建立了外交关系③与苏联签订《中苏友好同盟互助条约》2.新中国成立初期的外交活动(1)和平共处五项原则(2)日内瓦会议(3)(4)1955年在万隆会议上,周恩来提出了“求同存异”的方针,促进会议圆满成功,加强了中国同亚非各国的联系。

二、20世纪50年代后期到60年代末的外交政策1.特点:“两只拳头打人”和“一大片”的外交政策。

2.原因(1)朝鲜停战后,美国继续敌视中国;利用台湾问题搞“两个中国”的阴谋;继续在台湾海峡进行军事活动;发动侵越战争,从南面威胁中国安全。

(2)50年代末期,苏联实行大国沙文主义政策,企图损害中国的主权,遭到中国严词拒绝;1960年,苏联突然照会中国政府,要求召回全部在华苏联专家,停止对中国的经济技术援助;苏联在中蒙、中苏边境大量增兵,从北面威胁中国安全。

中苏关系紧张,我国外交环境恶化。

必修1第七单元现代中国的对外关系【考试目标】第23课理解:新中国初期的外交方针;和平共处五项原则的影响;日内瓦会议;万隆会议。

第24课理解:新中国在联合国合法席位的恢复;中美关系正常化和中日建交;新时期的外交建树。

【考点解析1.新中国初期的外交方针新中国奉行独立自主的和平外交方针,毛泽东形象地把它概括为“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”和“一边倒”。

2.和平共处五项原则的影响1953年12月,周恩来接见印度代表团时,首次提出了和平共处五项原则。

和平共处五项原则在国际上产生了深远影响,成为解决国与国之间问题的基本准则。

3.日内瓦会议1954年,新中国首次以世界五大国之一的地位参加了日内瓦会议。

在会上,周恩来就印度支那停止敌对行动提出合理建议,推动会议达成了《关于恢复印度支那和平的日内瓦公约》,提高了新中国的国际声誉。

4. 万隆会议1955年,29个亚非国家的政府首脑在万隆举行国际会议。

会上周恩来提出“求同存异”的方针,促进会议取得圆满成功。

万隆会议,加强了中国同亚非国家的联系。

会后,中国与更多的亚非国家建立了外交关系。

5.新中国在联合国合法席位的恢复20世纪70年代,随着中国国际地位的日益提高,越来越多的国家,特别是第三世界国家,要求恢复中国在联合国的合法席位。

1971年第26届联合国代表大会恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利,包括安理会常任理事国席位。

这是中国外交的重大胜利。

此后,中国在国际事务中发挥越来越重要的作用。

6.中美关系正常化和中日建交20世纪70年代初,世界局势发生重大变化,改善中美关系成为两国的共同要求,中美关系开始缓和。

中国外交有了重大突破和转机。

1972年,美国总统尼克松访华,签署《中美联合公报》,两国关系开始走向正常化。

1979年中美两国正式建立外交关系。

中美关系的改善直接促进了中日建交。

1972年,日本首相田中角荣访华,签署了建立外交关系的联合申明。

此后,国际上出现了一个同中国建交的热潮。

第七单元现代中国的对外关系一、主题词:外交二、核心内容分析:国家的外交事务,既是国家政治活动的重要组成部分,又是国内政治的延续,主要受三个因素的制约:上层建筑(特别是政权阶级属性)、民族利益、国际地位和国家实力。

一个国家的对外关系,包括外交政策、外交目的、外交活动、外交地位和外交成果等方面的内容。

本单元分三个阶段对现代中国的外交概况进行了阐述,向学生展示了现代中国外交从新中国成立初期起步,到20世纪70年代的新发展,再到改革开放后全方位大发展的进程。

纵观现代中国的外交发展史,我们可以感觉到,中国外交在不同阶段的着力点是不同的,在不同阶段的特点也是分明的。

新中国成立初期,提出了与旧中国全然不同的独立自主的外交政策,向全世界展示了一个主权国家的外交蓝图,并开始了以世界上五大国之一的身份在一些重大国际问题和地区事务中发挥积极作用。

这就是第一课《新中国初期的外交建树》的主题内容。

到了20世纪70年代,中国的外交打开了新的局面:中国在联合国中的合法地位得到恢复,中美关系正常化并正式建交,中日邦交正常化,更多的西方国家与我国建交。

改革开放后,中国步入全方位的外交新时代:外交政策作进一步的调整,独立自主外交政策具体表现为不结盟政策,努力为改革开放的深化创造一个和平的有利环境,积极开展以联合国为中心的多边外交,活跃在地区性的国际组织中,在国际外交上发挥越来越重要的作用。

根据本单元的知识结构,初步确立本单元的教学目标是:1、掌握现代中国外交的三个发展阶段及各阶段的特征,从而把握现代中国外交的发展脉络。

2、理解现代中国的外交政策、外交方针的含义,了解一些重大的外交活动,认识到中国国际地位不断提高和在国际事务中日益发挥着重要的作用。

3、结合国内外形势的变化,理解我国外交政策进行的几次调整的必要性,充分领会毛泽东、周恩来、邓小平和***等中国领导人的外交智慧,引导学生学习历史伟人的高瞻远瞩和宏大气魄。

4、让学生体会一些重大的外交活动的历史情景,使他们认识到当前我国良好的外交局面来之不易,提醒他们要珍惜现在的和平局面,努力学习,长大后报效祖国。

第七单元现代中国的对外关系第23课新中国初期的外交【一】课程目标了解新中国建立初期的重大外交活动,理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。

【二】教学目标1、知识与能力二战后世界形势的特点;新中国的外交政策;建国初期的外交方针;新中国同苏联等国建交;新中国同邻国和新兴民族独立国家发展友好关系;中国代表团参加日内瓦国际会议;中国代表团在万隆亚非会议上的积极贡献。

2、过程与方法:(1)、通过引导学生分析新中国外交的背景和目的,回顾中国所处的国际环境和中国国内建设任务,分析新中国初期的外交政策和方针,培养学生把历史内容放在特定的历史条件下进行分析评价的能力,并提高学生知识迁移能力和综合分析问题的能力。

(2)、通过引导学生对比新中国外交与旧中国外交的不同,培养学生运用历史比较方法,鉴别历史知识的能力和比较问题的能力。

(3)、引导学生归纳新中国成立初期外交方针的内容和意义,归纳新中国成立初期的外交成就,使学生掌握利用表格概括、归纳历史问题的方法。

3、情感态度与价值观(1)、通过对新中国外交政策的外交成就的教学,使学生认识到新中国在复杂严峻的国际环境中,坚持独立自主的和平外交政策,积极开展外交活动,取得了一系列重大成就,从根本上改变了旧中国外交的屈辱局面,显示了中国人民自强不息的民族精神和爱好和平的愿望。

(2)、通过和平共处五项原则的教学使学生认识到和平共处五项原则的提出得到了国际社会的高度评价和赞扬,产生了极其深远的影响,成为处理与国相互关系的准则,新中国为建立新型、平等、和谐的国际新秩序作出了重大贡献。

(3)、通过中国代表团参加日内瓦会议、亚非会议内容的教学,使学生认识到新中国在国际事务中的地位和作用不断提高,增强学生的民族自豪感。

【三】重点和难点1、重点:新中国建立初期的外交方针;和平共处五项原则及其运用。

①难点:中国建立初期采取独立自主和平外交方针的原因。

【四】知识体系构建与问题探究分析一、独立自主的和平外交方针(一)新中国奉行独立自主的和平外交方针,背景:1.国际(1)二战后,苏联为首的社会主义和美国为首的资本主义两大阵营的对立、斗争。

高一历史人教版必修一第七单元现代中国的对外关系知识梳理新中国初期的重大外交活动1. 了解新中国初期的外交方针(政策)(1) 外交方针:独立自主的和平外交政策。

(2) 具体解释:“另起炉灶”:不承认国民政府同各国政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,要在新基础上经过谈判同各国另行建立新的平等的外交关系; “打扫干净屋子再请客”:先清除帝国主义在华的残余势力,取缔帝国主义在华一切特权,巩固新中国的独立和主权,为与世界各国建立平等互利的外交关系奠定基础;“一边倒”:站在社会主义阵营一边。

2. 理解和平共处五项原则(1) 提出:1953年周恩来接见印度代表团时,第一次提出和平共处五项基本原则。

(2) 内容:“互相尊重领土主权(互相尊重主权和领土完整)、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠(平等互利)、和平共处”。

(3) 意义:标志着新中国外交的成熟;成为解决国与国之间问题的基本准则。

(特点:超越了意识形态和制度的差异;具有开放性和包容性)3. 了解中国参加日内瓦会议和万隆会议(1) 日内瓦会议①时间:1954年。

地点:瑞士日内瓦。

②外交成就:推动了会议进展,促成关于印度支那问题协议的达成。

③意义:是新中国首次以世界五大国之一的地位参加的重要国际会议;提高了新中国的国际声誉。

(2) 万隆会议(亚非会议)①时间:1955年。

地点:印尼万隆。

第一次没有殖民国家参加的会议。

②贡献:周恩来提出“求同存异”的方针。

③作用:加强了同亚非各国的联系,同更多的亚非国家建立了外交关系。

20世纪70年代中国在外交方面的重大成就1. 了解中国恢复在联合国的合法席位(1) 恢复:1971年联合国第26届大会通过提案,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法席位。

(2) 原因:中国国际地位提高;广大亚非国家的支持。

(3) 意义:是中国外交的重大胜利,有利于中国在国际事务中发挥更大作用。

2. 了解中美关系正常化和中日、中美建交(1) 中美关系正常化进程: 1972年2月,尼克松访华,在上海签订《中美联合公报》,承认台湾是中国领土的一部分和一个中国原则。

第七单元现代中国的对外关系

【学习目标】

识记新中国初期的外交政策及成果、 70年代的外交成就及改革 开放后的外交建树;分析外交政策调整的原因

【线索特征】

本单元介绍现代中国的对外关系。

线索为:

政策;为社会主义现代化建设创造外交环境是现代中国外交一贯的目 的;外交思想经历了从“革命外交”到“务实外交”的转变。

【知识梳理】

第23课新中国初期的外交

一、独立自主的和平外交方针

1. 建国初期新中国外交的根本方针是独立自主的外交方针。

产生 此方针的背景是第二次世界大战后, 形成了新的政治格局,即社会主 义与资本主义两大阵营的对立和斗争。

2. 独立自主的和平外交方针主要包括:“另起炉灶”、“打扫干净 屋子再请客”①。

新中国奉行独立自主的和平外交方针。

此阶段的历史特征是: 坚持a 立

自

-

t 的和平外交方

针独立自主和平外交是现代中国一贯的外交

厂丽国初期的弄芬 ----------- 1和平典处五玖丽T ----

!_[步人 15界外交禅台

』帳良拓联仟內丽恳席莅

二、和平共处五项原则的提出

1953年,周恩来在接见②代表团,第一次提出和平共处五项原则,标志着新中国外交的成熟。

在国际上产生深远影响,成为解决③ 问题的基本准则。

三、步入世界外交舞台

1954年,中国以五大国之一地位出席了④会议。

1955年,中国参加了亚非国家⑤会议。

会上,周恩来鲜明地提出“⑥”(同遭遇同发展、社会制度不同)的方针,加强了中国同亚非各国的联系。

第24 课开创外交新局面

一、恢复在联合国的合法席位

1.原因:①中国国际地位日益提高;②第三世界国家的支持。

2•恢复:⑦年10月,第26届联合国大会上中国恢复了在联合国的一切合法席位。

3. 影响

①说明长期以来美国实行孤立中国政策的破产,是中国外交重大胜利;

②也有利于中国在国际事务中发挥更大作用;

③大大增强了第三世界在联合国的力量。

二、中美、中日关系正常化

1.原因:双方的共同要求。

2. 过程

①1971年美国乒乓球队访华,同年基辛格秘密访华。

②⑧年尼克松访华,签署《中美联合公报》,阐述了台湾是中国领土的一部分和只有一个中国的原则,中美关系开始走向正常化。

③ 1979年中美正式建交。

3.中日关系的改善直接原因:中美关系的改善。

过程:⑨年,田中角荣访华,签署建交声明,中日建交。

中美、中日关系的影响

①促进了中国外交事业的发展;

②在国际上掀起了一个同中国建交的热潮;

③中国外交打开了新局面。

三、新时期的外交建树

1.新时期外交政策的调整原因:国际形势的新变化和国内改革开放的需要。

2.新时期中国外交政策的目标:反对⑩,维护世界的和平。

3.新时期中国外交活动

①积极参与联合国及其专门机构和其他国际组织的活动。

②开展以? 为中心的多边外交。

③中国积极参与地区性国际组织的外交活动。

亚太经济合作组织(APEC)

④中国积极发展与周边国家的睦邻友好关系。

领导建立“?”, 它的

成立,标志着一个以互信求安全、以互利求合作的新型区域合作

组织的诞生

【巩固练习】

1. 和平共处五项原则是新中国长期以来外交政策指导方针,它首次提出

是

A. 1950年《中苏友好同盟互助条约》

B. 1953年周恩来接见印

度代表团

C. 1 955年万隆会议上

D. 1972年《中美联合公报》

2.孔子曾提出过“君子和而不同”的思想,意思是“和谐而又不千篇一律,不同而又不互相冲突” ,运用这种思想处理不同社会制度国家间关系取得成功的范例是

A.日内瓦会议的圆满成功

B.香港、澳门回归

C.万隆会议的圆满成功

D.签订《中苏友好同盟互助条约》

3.20 世纪50年代,中国政府代表团先后参加日内瓦会议和亚非会议,产生的共同影响是

A.推动了朝鲜问题和印度支那问题的和平解决

B.推动了亚洲、非洲、拉丁美洲民族解放运动的高涨

C.改善了中国与欧美资本主义国家的关系

D.扩大了中国与世界的联系,提高了中国的国际地位

4.周恩来说:“我们注意到尼克松总统来华前的讲话中也谈到,‘我们必须做的事情是寻找某种办法使我们可以有分歧而又不成为战争中的敌人。

’我们希望……两国的关系能够有一个新的开始。

”这个“新的开始”发生在

A. 20世纪50年代

B. 20世纪60年代

C.20 世纪70 年代D.20 世纪80 年代

5.20 世纪70 年代,中国迎来第三次建交高潮。

1971 年与中国建交的国家有15个,1972年达到了18个,加拿大、意大利、奥地利、比利时、联邦

德国、英国等国先后与中国建立了外交关系。

出现第三次建交高潮的关键因素是

A.中苏关系恶化使中国倒向西方国家

B.中国重返联合国大会

并主导安理会

C.中国与西方国家意识形态分歧消失

D.中美关系趋于缓和并

向正常化发展

6.2010 年 1 月,海地发生大地震,中国八名维和警察在地震中光荣牺牲。

中国在海地的维和行动体现了当前我国外交的新特点是

A.奉行独立自主的和平外交政策

B.参加联合国框架内的国际活动

C.参与地区性国际组织活动

D.发展与周边国家的睦邻友好关系

答案

【知识梳理】

第23课:①“一边倒”②印度③国与国之间④日内瓦⑤万隆⑥

求同存异

第24课:⑦1971⑧1972⑨1972⑩霸权主义?联合国?上海合作

组织

巩固练习】

---5 BCDCD 6 B。