《科学技术的成就(一)》教案03

- 格式:doc

- 大小:135.00 KB

- 文档页数:7

八下第17课《科学技术的成就(一)》教学设计八年级历史教案课题感动中国、震动世界──《科学技术的成就(一)》的--内容第17课科学技术的成就(一)课时1课时教学内容分析面对中国“一穷二白”的艰难局面,新生的人民共和国在中国共产党的领导下,十分重视科技工作,为我国科学技术的发展开辟了广阔前景。

特别是以邓稼先、袁隆平为代表的老一辈科学家刻苦钻研,奋发图强,在科教兴国战略的推动下,使祖国的科技事业获得了迅速发展,取得了巨大成就。

本课通过对“两弹一星”、“神舟”系列飞船、籼型杂交水稻等有代表性的科技成就的介绍和取得成就的原因分析,让学生理解“科学技术是第一生产力”这一精辟论断的正确性,坚定为报效祖国而努力学习的信心和决心。

本课教学内容收录了科技领域的最新成果,但也比较贴近学生生活,易于学生理解、接受和探究,同时为下一课学习“8·63”计划作好了铺垫。

其次,新中国取得的科技成就离不开科技人才的努力,教育又是培养人才的主要途径,知道新中国的科技成就才能更好理解“科教兴国”的深刻涵义。

学生情况分析初中二年级的学生经过近2年的历史知识的系统学习,他们的抽象思维能力和对某些历史理论的理解能力都有一定程度的提高。

而且,随着信息技术的迅速发展,厦门这样比较发达城市的学生基本上都拥有自主查阅和探究历史知识的条件,他们已经初步具备了用历史发展的眼光来分析、比较、归纳、概括历史知识的能力。

但是,大多数学生在现行教育体制特别是主科学业负担的压力之下,又有些不重视历史学科的深入学习,历史知识储备和认知水平有限,合作探究能力也有待进一步引导和加强。

另外,他们对“两弹一星”、‘神州’系列飞船、籼型杂交水稻等尖端科学技术往往只有模糊而肤浅的认识,也对老一辈科学家默默无闻、艰苦奋斗的献身精神不够理解。

设计思想“历史课程应使学生获得基本的历史知识和能力,培养良好的品德和健全的人格。

” 这是《历史课程标准》规定义务教育阶段历史课程的基本理念之一。

《科学技术的成就》教案范文模板第一章:引言教学目标:1. 让学生了解科学技术的定义及其重要性。

2. 激发学生对科学技术成就的兴趣和好奇心。

教学内容:1. 科学技术的定义和特点。

2. 科学技术对社会发展的影响。

教学活动:1. 引入话题:通过展示一些日常生活中的科技产品,引发学生对科学技术的兴趣。

2. 讨论:让学生分享他们对科学技术的理解和看法。

3. 讲解:教师简要介绍科学技术的定义和特点,以及科学技术对社会发展的影响。

第二章:科学技术的发展历程教学目标:1. 让学生了解科学技术发展的历史进程。

2. 培养学生对科学技术进步的认知能力。

教学内容:1. 科学技术发展的主要阶段。

2. 代表性科技成果及其影响。

教学活动:1. 讲解:教师讲解科学技术发展的主要阶段及其代表性成果。

2. 图片展示:展示一些代表性的科技成果,如蒸汽机、电脑等。

3. 讨论:让学生分组讨论这些科技成果对人类社会的影响。

第三章:我国的科学技术成就教学目标:1. 让学生了解我国在科学技术领域取得的重大成就。

2. 培养学生的民族自豪感。

教学内容:1. 我国科学技术发展的历史背景。

2. 我国在各个领域取得的科学技术成就。

教学活动:1. 讲解:教师讲解我国科学技术发展的历史背景及其取得的成就。

2. 图片展示:展示我国在各个领域取得的代表性科技成果,如原子弹、氢弹等。

3. 讨论:让学生分享这些成就背后的感人故事。

第四章:科学技术与创新教学目标:1. 让学生了解科技创新的重要性。

2. 培养学生的创新意识。

教学内容:1. 科技创新的定义和特点。

2. 科技创新对社会发展的影响。

教学活动:1. 讲解:教师讲解科技创新的定义、特点及其对社会发展的影响。

2. 案例分析:分析一些国内外科技创新的案例,如苹果公司、华为等。

3. 小组讨论:让学生分组讨论如何培养创新意识和能力。

第五章:科学技术与可持续发展教学目标:1. 让学生了解科学技术在可持续发展中的作用。

2. 培养学生的环保意识。

《科学技术的成就》教案范文模板一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解我国科学技术发展的历程和重要成就;(2)掌握相关科学名词和概念;(3)培养学生的科技创新能力和科学精神。

2. 过程与方法:(1)通过调查、访问、搜集资料等途径,了解我国科学技术的发展状况;(2)运用比较法、分析法等研究方法,探讨科学技术成就背后的原因;(3)学会与他人合作,提高团队协作能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱科学、崇尚科学的情感;(2)增强学生的民族自豪感和社会责任感;(3)引导学生树立为国家和民族作出贡献的志向。

二、教学内容1. 我国科学技术发展的历程(1)古代科学技术成就:造纸术、火药、印刷术、指南针等;(2)近现代科学技术成就:洋务运动、辛亥革命、五四运动等;(3)新中国成立后的科学技术成就:两弹一星、载人航天、高速铁路、5G通信等。

2. 我国科学技术发展的原因(1)政策支持:科教兴国、人才强国战略;(2)社会需求:经济发展、国家安全、民生改善等;(3)人民群众的努力:科学家、技术人员、广大工人阶级等。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)我国科学技术发展的历程和重要成就;(2)我国科学技术发展的原因。

2. 教学难点:(1)科学技术成就背后的原因分析;(2)如何培养学生科技创新能力和科学精神。

四、教学过程1. 导入新课:(1)播放我国科学技术发展的视频资料;(2)引导学生思考:我国科学技术发展的原因是什么?2. 自主学习:(1)学生分组搜集我国科学技术发展的资料;3. 课堂讲解:(1)讲解我国科学技术发展的历程和重要成就;(2)分析我国科学技术发展的原因。

4. 实践活动:(1)学生分组进行科技创新项目的设计和实施;(2)汇报展示,评选优秀项目。

(2)教师提出拓展阅读和思考题,布置作业。

五、教学评价1. 学生自主学习、合作学习、探究学习的能力;2. 学生对我国科学技术发展的了解和认识程度;3. 学生在实践活动中的表现和创新能力;4. 学生的作业、测试成绩和课堂表现。

《科学技术的成就(一)》教案教学目标中国的科技成就对祖国和枇界科技的发展做出了贡献,通过学习增强学生的民族自豪感,激发学生的爱国主义感情。

启发学生学习他们高尚的品德和在艰苦条件下执著追求的科学精神。

通过科技小报的编辑,培养学生的创新思维和合作学习的精神。

知识与能力1.要求学生掌握:邓稼先和“两弹一星”。

袁隆平和“釉型杂交水稻”。

2.引导学生分析:中国的科学家取得成就的原因和影响。

培养学生分析问题的能力。

3.指导学生:收集中国现代科学家刻苦钻研科学技术的事迹。

编写故事,编辑和制作科技小报和在班级交流。

培养学生归纳、概括、实践能力。

过程与方法运用多媒体电教手段,展示我国近代科技的辉煌成就,使学生对所学知识有直观、形象的认识。

指导学生归纳近代科技的成就,有助于学生对所学知识的理解和掌握。

教学思路教学重点和难点1.重点:“两弹元勋”邓稼先,“杂交水稻之父”袁隆平。

“两弹一星”“袖型杂交水稻”。

2.难点:“两弹一星”“釉型杂交水稻”。

教法与学法1.教法:讲解法、讲述法和谈话法,多媒体电教手段演示。

2.学法:教师引导下的分析讨论。

课前导学1.指导学生查找资料:学生分组查找原子弹、导弹、人造卫星、邓稼先、袁隆平有关资料。

2.指导学生编辑小报:学生预习木设、制作小报。

板书设计第六单元科技教育与文化第17课科学技术的成就(一)一、“两弹一星”1.原了弹2.导弹3.“两弹元勋” 一一邓稼先4.卫星二、釉型杂交水稻袁隆平——“杂交水稻之父”1.实物投影仪、电脑、录像机(或VCD机)。

2.投影图片《近程导弹待命发射》。

3.投影图片《洲际导弹发射升空》。

4.投影图片《返|门|式遥感卫星重返大地》《袁隆平在田间观察水稻》。

5.录像带或VCD光盘:纪录片《东方巨响》片•段。

教学设计教师活动学生活动预期效果今天我们学习第六单元,科技教育与文化。

第17课科学技术的成就(一)哪位同学愿意为大家开启新课的大门?导入方案:各小组争相导入新课,结合课前提示,由两位同学扮演邓稼先和杨振宁,引出两弹。

![《科学技术的成就》教学设计[1]](https://uimg.taocdn.com/26b7c14b0029bd64793e2c4b.webp)

《科学技术的成就》教学设计

一、教学目标

1.知识目标

⑴掌握中国第一颗原子弹和导弹的爆炸成功。

⑵中国第一颗人造地球卫星的发射成功。

⑶袁隆平培育出杂交水稻。

2. 能力目标

⑴通过对新中国成立后科学技术迅速发展成就的讲述与原因的分析,培养学生综合分析问题的能力。

⑵使学生树立努力学习、争攀科技高峰的崇高理想。

二、重点、难点分析

1.重点分析

⑴新中国成立后科学技术的主要成就。

⑵杰出科学家的事迹。

2. 难点分析

⑴新中国成立后我国科学技术发展的原因

三、教学策略和手段建议

1.引导学生分析探究问题,锻炼分析问题、探究问题的能力。

探究以下问题:

⑴新中国成立后我国科学技术发展的原因有哪些

⑵航天事业的发展对社会主义现代化建设有什么重要意义

⑶袁隆平培育的籼型杂交水稻有什么现实意义和世界意义

⑷发现青蒿素的意义

2.学生讨论,教师总结。

第8课《科学技术的成就》导学案课标要求:知识目标:掌握中国第一颗原子弹和导弹的爆炸成功,中国第一颗人造地球卫星的发射成功,袁隆平培育出杂交水稻能力目标:通过对新中国成立后科学技术迅速发展成就的讲述与原因的分析,培养学生综合分析问题的能力。

情感目标:使学生树立努力学习、争攀科技高峰的崇高理想。

增强学生的忧患意识、竞争意识。

一、“两弹一星”1.“两弹一星”指、和。

2.研制目的:抵御帝国主义的武力威胁,打破美苏的和核垄断。

3.经过:(1)1964年,中国第一颗爆炸成功。

(“两弹元勋”)(“中国导弹之父”)(2)年,我国进行第一颗爆炸试验成功(3) 年,我国装有核弹头的实现核爆炸。

(4) 年,我国用火箭成功地发射了第一颗——“”。

我国成为世界第个能够自行研制和发射人造卫星的国家,跻身世界航天科技大国之列。

4.影响:“两弹一星”的研制成功,不仅是我国国防建设的伟大成就,也是我国现代科学技术发展的重要标志,极大地振奋了民族精神,大大提高了中国的。

5、“两弹一星”的精神:①伟大的爱国主义精神、无私奉献精神。

②自力更生、艰苦奋斗的精神。

③团结合作的精神。

二、“东方魔稻”——______________1.成功培育时间:2.人物:(杂交水稻之父)3.2019年,荣获首届国家最高科学技术奖。

4.20世纪90年代,联合国组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家问题的首选战略措施。

三、合作探究1、我国为什么要研制核武器?2、被誉为“杂交水稻之父”的是谁?结合其事迹,你能为农民朋友增产增收提点合理的建议吗?3、建国后,我国科技迅速发展的原因是什么?巩固练习一.单项选择:1.下列是为我国社会主义建设事业作出了卓越贡献,成为全国人民楷模的人物,其中为我国核武器的研究作出了贡献的是:()A.焦裕禄 B.王进喜 C.雷锋 D.邓稼先2.下列说法正确的有()①袁隆平在国际上首次育成籼型杂交水稻②华罗庚是把数学研究应用到生产实践的奠基人③钱学森为中国的火箭技术做出了杰出贡献④邓稼先是中国的“两弹元勋”A.②④B.①③④ C.①②③ D.①②③④3.对袁隆平的叙述,正确的是①“东方魔稻”的培育者② 2019年国家最高科技奖的获得者③被国际农学界誉为“杂交水稻之父”被称为“两弹元勋”A.①②B. ①②③C. ①③④D. ②③4.下列科学家,在国际上首次育成籼型杂交水稻的是()A.钱学森 B.邓稼先 C.袁隆平 D.陈芳允5、要了解中国原子弹的研制情况,必须查看下列哪些人物的传记()A王进喜B邓稼先C焦裕禄D雷峰6.下列各项成就,属于我国于20世纪60年代取得的有()①我国第一颗原子弹爆炸成功②我国成功发射了第一颗人造卫星③籼型杂交水稻培育成功④我国有了可用于实战的导弹A.①② B.③④ C.①④ D.②④二.材料分析材料一 10月16日下午3时,中国在西部地区成功爆炸了第一颗原子弹,继美国、苏联、英国、法国之后,成为世界上第五个拥有核武器的国家。

《科学技术的成就》教案范文模板第一章:引言教学目标:1. 让学生了解科学技术的定义及其重要性。

2. 激发学生对科学技术成就的学习兴趣。

教学内容:1. 科学技术的定义及分类。

2. 科学技术对社会发展的影响。

教学活动:1. 导入新课,引导学生思考科学技术在日常生活中的应用。

2. 学生自主学习,了解科学技术的定义及分类。

3. 小组讨论,探讨科学技术对社会发展的影响。

4. 分享讨论成果,总结科学技术的重要性。

教学评价:1. 检查学生对科学技术定义及分类的掌握情况。

2. 评估学生在小组讨论中的参与程度及思考深度。

第二章:中国古代科学技术成就教学目标:1. 让学生了解中国古代科学技术的辉煌成就。

2. 培养学生对中华文化的自豪感。

教学内容:1. 中国古代四大发明:造纸术、火药、印刷术、指南针。

2. 其他重要科技成果:天文历法、农业技术、医学等。

教学活动:1. 导入新课,引导学生关注中国古代科学技术成就。

2. 学生自主学习,了解中国古代四大发明及其他重要科技成果。

3. 图片展示,加深学生对科技成果的印象。

4. 小组讨论,探讨中国古代科学技术成就的原因及影响。

5. 分享讨论成果,总结中国古代科学技术的特点。

教学评价:1. 检查学生对中国古代四大发明及其他重要科技成果的掌握情况。

2. 评估学生在小组讨论中的参与程度及思考深度。

第三章:近现代科学技术成就教学目标:1. 让学生了解近现代科学技术的重要成就。

2. 培养学生对科技创新的认同感。

教学内容:1. 近现代我国科学技术的主要成就:核技术、航天技术、信息技术等。

2. 近现代世界科学技术的突出成就:相对论、量子力学、生物工程技术等。

教学活动:1. 导入新课,引导学生关注近现代科学技术成就。

2. 学生自主学习,了解近现代我国及世界科学技术的主要成就。

3. 图片展示,加深学生对科技成果的印象。

4. 小组讨论,探讨近现代科学技术成就的意义及影响。

5. 分享讨论成果,总结近现代科学技术的发展趋势。

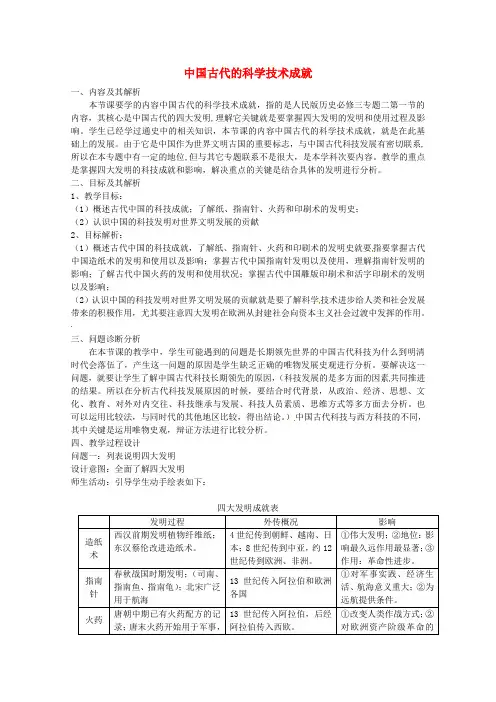

中国古代的科学技术成就一、内容及其解析本节课要学的内容中国古代的科学技术成就,指的是人民版历史必修三专题二第一节的内容,其核心是中国古代的四大发明,理解它关键就是要掌握四大发明的发明和使用过程及影响。

学生已经学过通史中的相关知识,本节课的内容中国古代的科学技术成就,就是在此基础上的发展。

由于它是中国作为世界文明古国的重要标志,与中国古代科技发展有密切联系,所以在本专题中有一定的地位,但与其它专题联系不是很大,是本学科次要内容。

教学的重点是掌握四大发明的科技成就和影响,解决重点的关键是结合具体的发明进行分析。

二、目标及其解析1、教学目标:(1)概述古代中国的科技成就;了解纸、指南针、火药和印刷术的发明史;(2)认识中国的科技发明对世界文明发展的贡献2、目标解析:(1)概述古代中国的科技成就,了解纸、指南针、火药和印刷术的发明史就要指要掌握古代中国造纸术的发明和使用以及影响;掌握古代中国指南针发明以及使用,理解指南针发明的影响;了解古代中国火药的发明和使用状况;掌握古代中国雕版印刷术和活字印刷术的发明以及影响;(2)认识中国的科技发明对世界文明发展的贡献就是要了解科学技术进步给人类和社会发展带来的积极作用,尤其要注意四大发明在欧洲从封建社会向资本主义社会过渡中发挥的作用。

三、问题诊断分析在本节课的教学中,学生可能遇到的问题是长期领先世界的中国古代科技为什么到明清时代会落伍了,产生这一问题的原因是学生缺乏正确的唯物发展史观进行分析。

要解决这一问题,就要让学生了解中国古代科技长期领先的原因,(科技发展的是多方面的因素共同推进的结果。

所以在分析古代科技发展原因的时候,要结合时代背景,从政治、经济、思想、文化、教育、对外对内交往、科技继承与发展、科技人员素质、思维方式等多方面去分析。

也可以运用比较法,与同时代的其他地区比较,得出结论。

)中国古代科技与西方科技的不同,其中关键是运用唯物史观,辩证方法进行比较分析。

科学技术的成就一教案教案标题:科学技术的成就一教学目标:1. 了解科学技术的定义和重要性;2. 探索科学技术在不同领域中的应用和成就;3. 分析科学技术的发展对社会、经济和环境的影响;4. 培养学生的科学素养和创新思维能力。

教学重点:1. 科学技术的定义和重要性;2. 科学技术在不同领域中的应用和成就;3. 科学技术的发展对社会、经济和环境的影响。

教学难点:1. 分析科学技术的发展对社会、经济和环境的影响;2. 培养学生的科学素养和创新思维能力。

教学准备:1. 多媒体设备;2. 图片、视频或实物样本,展示科学技术在不同领域的应用和成就;3. 学生小组合作讨论的材料。

教学过程:引入(5分钟):1. 利用多媒体设备展示一些科学技术的成就,如人类登月、基因编辑技术等,引起学生的兴趣和探索欲望;2. 引导学生讨论科学技术对他们日常生活的重要性和影响。

探究(15分钟):1. 学生小组合作,每个小组选择一个科学技术领域(如医学、环保、交通等),研究该领域中的一项重要成就,并收集相关资料;2. 学生通过图片、视频或实物样本等方式,向全班展示他们研究的成就,并分享相关信息;3. 全班讨论,探讨该科学技术成就对社会、经济和环境的影响。

拓展(15分钟):1. 引导学生思考科学技术的发展如何改变人们的生活方式、工作方式和社会结构;2. 学生小组合作,选择一个领域(如通信、能源等),研究该领域中的一个新兴科学技术,并讨论其潜在的影响和挑战;3. 学生向全班展示他们的研究成果,并进行讨论和反馈。

总结(5分钟):1. 教师总结本节课的内容,强调科学技术的重要性和影响;2. 鼓励学生继续关注科学技术的发展,培养科学素养和创新思维能力。

作业:要求学生以小组形式,选择一个科学技术领域,撰写一篇短文,介绍该领域中的一个重要成就,并分析其对社会、经济和环境的影响。

教学延伸:1. 鼓励学生参观科技馆、实验室等,深入了解科学技术的最新成果;2. 组织科技创新比赛或科学展览活动,激发学生的创新思维和实践能力。

第17课科学技术的成就(一)教学目标:1、知识与能力:通过本课的学习,使学生了解和掌握新中国第一颗原子弹的成功爆炸、导弹和航天事业的发展、籼型杂交水稻,熟悉以邓稼先、袁隆平为代表的杰出科学家。

通过对中国第一颗原子弹成功爆炸的学习,引导学生思考,提高学生自主分析问题的能力。

通过学习几位科学家的突出事迹,引导学生分析科学家成功的原因,培养学生分析归纳问题的能力。

2、过程与方法:通过课件,向学生展示视频和相关资料,创造学生自主学习的环境,通过学生自学导弹和航天知识,养成学生自主学习的意识和能力,引导学生小组学习,让学生学会带着问题看书,学会合作学习。

在教学中突出学生的学习过程,培养学生的自信心。

3、情感态度价值观:通过学习新中国在科技方面取得的重大成就,激发学生的爱国热情,进行爱国主义教育。

通过对老一辈科学家刻苦钻研、奋发图强先进事迹的学习,启迪学生学习他们的优秀品质,继承和发扬他们的光荣传统,树立好好学习、报效祖国的决心。

教学重点:建国后科学技术的主要成就和杰出科学家的事迹。

教学难点:新中国科学技术取得成就的原因;渗透科技之间是相互联系、相互促进的辩证关系。

教学方法:自信、自主、自省教学模式学法指导:指导学生阅读资料,观看视频,训练学生从资料中发现信息和分析事件的方法。

指导学生小组学习,让学生养成合作学习的习惯。

教具:多媒体课件教学过程:一、导入新课:播放歌曲《国家》。

师借用歌词,导入新课(正如《国家》中的歌词所言:有了强的国,才有富的家,国与家连在一起,创造地球的奇迹。

本节课我们将学习第17课《科学技术的成就》,就是要学习新中国在科技领域创造的一个个奇迹,学习这些奇迹产生的艰辛历程,学习科学家们为科技发展刻苦钻研、奋发图强的先进事迹和无私奉献的伟大精神。

)二、讲授新课:(一)两弹一星首先释疑:两弹一星是什么?区别“两弹一星”与“两弹元勋”中的“两弹”。

1、原子弹放视频《广岛原子弹爆炸》。

师带领学生看视频,感受原子弹爆炸的巨大威力,并简述广岛原子弹爆炸加速了日本法西斯投降及给日本人民带来的灾难,让学生直接感知到原子弹是杀伤力极强的核武器,引起震撼,为探究中国第一颗原子弹爆炸成功一系列问题做好铺垫。

第17课:《科学技术的成就(一)》教案三维目标知识与技能以邓稼先和袁隆平为代表的杰出科学家为国争光的动人事迹;建国以来的重大科技成就。

过程与方法个人自主学习,小组交流。

情感、态度值观通过学习建国以来科学技术的成就,让学生明白我国有些科技领域已经跻身于世界先进行列,从而激发学生的爱国情感。

重点建国以来的重大科技成就和杰出科学家为国争光的动人事迹。

难点建国以来取得重大科技成就的原因。

教学方法学生探索交流,教师点拨指导。

学法指导自主学习,小组交流。

教学过程师生行为媒体应用分析.一、情景引入新中国建立刚到半个世纪,人民海军就能驾驶着国产的导弹驱逐舰环球访问、遨游世界各地。

大家都已经知道发生这么强烈反差的原因在于新中国科技有了长足的进步。

那么,新中国科技取得长足进步的原因又有哪些呢?学生看课件课件展示二、自主探究组织学生学习和探究新课“两弹一星”1谁来介绍什么是“两弹一星”?(原子弹、导弹、人造卫星)2 原子弹是怎样研制出来的?(以邓稼先为首的老一辈科学家挑选了20多名刚毕业的大学生为振兴中华而刻苦钻研、奋发图强、协力攀登科学高峰。

他们在缺乏资料的“真空”状态下,夜以继日地工作,终于在罗布泊的戈壁沙滩上空点燃神奇之火,生成原子弹爆炸特有的“蘑菇云”。

3 原子弹是杀伤力极强的武器,我们这个爱好和平的民族和国家,为什么也要研制它?(帝国主义国家利用威力巨大的原子弹,对新中国和世界其他爱好和平的国家进行威胁,中国只有研制出自己的原子弹,才能粉碎帝国主义的核威胁,人民才能过上安宁的日子。

)4课本介绍了另一为杰出的科学家是谁?(袁隆平)(1)袁隆平的主要贡献是什么?(他培育成功籼型杂交水稻)(2)我们应该学习邓稼先、袁隆平哪些优秀品质?(学习老一辈科学家为振兴中华而刻苦钻研、奋发图强的优秀品质,增强学习自觉性,下定决心、充满信心地投身于建设有中国特色的社会主义的伟大事业。

4 建国后,我国科技迅速发展的原因是什么?(A. 党和政府十分重视科技工作,成立了专门的研究机制,有效地集中了全国的物力、财力和人力。

第15课科学技术的成就一、教学内容本节课要学的内容科学技术的成就,指的是“两弹一星”的研制成功,袁隆平与籼型杂交水稻,“863计划”。

其核心是新中国成立成立以来我国科学技术的成就。

,理解它关键就是要了解新中国成立以来我国的科学技术成就,能使学生认识到科学技术作为第一生产力的价值和科教兴国战略的意义。

重点是科学技术的成就。

二、教学目标1、目标:掌握成功研制“两弹一星”的基本史实,知道袁隆平培育出“籼型杂交水稻的重大意义,了解“863计划”的内容及其进展。

2、分析:掌握成功研制“两弹一星”的基本史实,分析其原因,了解其意义,是中国人民勇于攀科学高峰的壮举。

知道袁隆平培与“籼型杂交水稻”的成功培育与推广。

实现了水稻育种的历史性突破,被国际农学界誉为“杂交水稻之父”。

了解“863计划”的缘起,四位科学家的建议和国家领导人的高度重视,及其内容等。

三、教学过程问题一:“两弹一星”的研制成功设计意图:通过此环节使学生了解我国在核能和航天领域当中的成就。

师生活动:学生阅读教材总结,教师适当补充,并提出问题。

问题1:什么是“两弹一星”?原子弹、导弹、人造卫星问题2:原子弹是杀伤力极强的武器,我们这个爱好和平的民族和国家,为什么也要研制它?帝国主义国家利用威力巨大的原子弹,对新中国和世界其它爱好和平的国家进行威胁,中国只有研制出自己的原子弹,才能粉碎帝国主义的核威胁,人民才能过上安宁的日子。

问题3:原子弹研制成功有什么意义?第一颗原子弹爆炸成功,加强了我国的国防力量,也打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义。

问题4:我国的导弹研制是如何进行的取得了什么样的成就?○11964年6月我国设计的中近程导弹在西北地区飞行实验成功;○21966年10月,我国可用于实战的导弹成功。

○31967年,我国成功地爆炸了第一颗氢弹。

问题5:我国航天技术的情况如何?○120世纪50年代,我国开始航天技术的研究;○21970年我国第一颗人造卫星东方红1号发射成功,成为继苏联、美国、法国和日本后世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

第17课科学技术的成就(一)新农九年制学校王金花教学目标1.通过本节内容的教学,使学生了解并掌握建国以来的重大科技成就和以邓稼先、袁隆平为代表的杰出科学家。

同时通过对新中国成立后科学技术迅速发展成就的讲述与原因的分析,培养学生综合分析问题的能力。

通过学习几位杰出科学家的突出事迹,引导学生找出这些科学家成功的共同原因,以培养学生综合分析归纳问题的能力,培养学生掌握处理历史资料的方法。

2. 激发学生的爱国情感,进行爱国主义教育。

通过对老一辈科学家为振兴中华刻苦钻研、奋发图强先进事迹的介绍与讲解,启发学生学习他们的优秀品质,继承和发扬他们的光荣传统,进一步增强建设有中国特色的社会主义的决心和信心。

教学重点建国后科学技术的主要成就和杰出的科学家的事迹。

教学难点建国后我国科学技术发展的原因。

教学方法练习法、讲解法、问答法教学时数一课时教学过程导入新课:中华人民共和国成立后,尽管我国的科技事业和祖国的命运一样经历了不平坦的道路,但在中国共产党领导下,广大科技工作者保持自力更生、艰苦奋斗的精神,在国防建设、农业生产等科学技术领域里填补了一项又一项空白,取得了满举世瞩目的成就,提高了国际地位,更为我国社会主义现代化建设提供了坚实的基础。

邓稼先、袁隆平等科学家勇攀科学高峰的精神影响了一代又一代人,航天员杨利伟、费俊龙、聂海胜等成为我们广大青少年学习的榜样。

今天我们就来学习科学技术的成就(一)讲授新课:一.“两弹一星”探究:中国第一颗原子弹爆炸成功的时间?“两弹一星”指什么?研制核武器,我国科学家付出了极其艰辛的努力,请同学展示一下你搜集到的科学家的杰出代表邓稼先的情况。

学生展示搜集的资料,全班共享。

从邓稼先的身上我们看到了科学家的崇高爱国主义精神和无私奉献精神,这是值得我们永远学习的。

请同学们思考一下,当年在经济困难时期,耗费大量人力、物力、财力来研制“两弹一星”,特别是“两弹”根本没派上用场,你认为有必要吗?(学生分小组讨论,推选代表总结发言)(明确)代表了我国当时科技达到的先进水平,加强了我国的国防力量,提高了国际地位;也打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义。

科学技术的成就教课设计2八年级历史教课设计教课目的一 .知识目标能够简单说出“863计”划出台的经过 ;认识“863涉”及的领域、整体目标及目前获得的研究成就、影响 ;收集资料、列举计算机网络技术给我们的生活和学习带来的便利 ;认识信息技术的一些知识 ,增强使用计算机和网络技术的技术。

二 .能力目标经过上网、去图书室或检查的方式查找并收集“863研”究成就 ,提升收集、整理、展现有效信息的能力 ;畅想高科技发展的未来 ,培育丰富的想象力和创新意识 ; 经过指引学生剖析高科技对人类社会的影响 ,培育学生辩证地对待事物的能力。

三 .感情态度与价值观感觉科学无所不在,科学创建奇观;认识理解“科学技术是第一世产力”的论断 , 增强我国参加国际竞争的能力和信心 ,激发学生的民族骄傲感与竞争意识 ;培育勤劳学习、热爱科学的感情,提升创新意识,建立用科技知识创建美好明日的理想;培育正确的计算机网络意识。

教课要点和难点教课要点 :863 划的拟订。

教课点 :如何理解 863 划拟订的必需性。

教课程入新 ::前 ,老我班李阳同学在自己家用数相机拍一照片。

在李阳同学大家介一下。

生 :我家住在一百多平米的三居室 ,台高清楚度 ,能够我尽兴享受美好震惊成效 ;可 ,能够我很简单地看到在他的人。

洗衣有洗衣机 ,做有微波炉 ,吃剩下的能够冰箱 ,一台液晶 ,上了与世界网 ,天下云幻一览无余 ,全世界各种自熟于胸⋯⋯:李阳同学的介 ,我感觉到数字化家庭的代气味。

在他的介中 ,有多是我国在信息、自化技等域的高科技品 ,哪位同学一 ?生 :数相机、高清楚度、可、微波炉、液晶、冰箱、洗衣机等:可 ,此刻高科技就像空气一浸透到我生活的每一个角落 ,小到衣食住行,大到国家建 ,无不耀着科技的光辉。

八十年月以来 ,我国鼎力展高科技离不开一宏的科学工程 ,那就是──生 :863 划。

师 :863 计划是如何拟订出来的 ?已经获得了哪些成就 ?今日 ,就让我们共同学习“科学技术的成就 (二) ”,走进 863,感觉高科技带给我们的幸福和思虑。

第17课科学技术的成就(一)教案教学目标教学重点建国以来的重大科技成就和杰出科学家为国争光的动人事迹教学难点建国以来取得重大科技成就的原因【教学过程】一、前奏板-----温故而知新:1、中美关系的发展:由到关系开始走向化。

20世纪70年代初中美关系出现了。

⑴事件:①“外交”②秘密访华③1972年访华,双方在上海签署了《》④年中美两国正式建立关系。

⑵长期阻碍中美改善关系的核心问题:。

2、重返联合国:年10月25日,第届联合国大会恢复在联合国的合法权利,恢复中国的席位。

(重返联合国意义:(1)提高了我国的(2)有利于同更多国家建立(3)有利于在中发挥更大作用)3、1972年,日本首相访华,中日两国正式建立关系。

出现各国与我国建交热潮,外交工作出现。

4、2001年,我国在上海成功举办了中国迄今规模、规格的多边外交活动——(即会议)。

5、我国外交取得辉煌成就的原因:新中国成为的国家;中国采取的外交政策,奉行政策和贯彻原则;我国综合国力和国际的不断提高;外交家的和。

6、20世纪70年代中国外交上的三件大事。

(1)年,中美正式建立,两国关系开始走向。

(2)年,第届联合国大会恢复了中国在联合国的,恢复了中国在联合国安理会的席位;(3)年,日本首相访华,两国正式建立关系。

二、启动版—创境激趣:邓稼先(1924—1986年)出生在军阀混战时期。

新中国成立时,他正好在美国以优异成绩考取了博士学位,很快回到了祖国。

1958年,邓稼先受命研制原子弹。

从此,他一直奋战在中国西部荒漠中的核基地。

1964年,他指挥我国第一颗原子弹实验爆炸成功。

“文革”初期,基地实验人员分成两派,邓稼先力促两派联合,并于1967年成功地进行了第一颗氢弹的实验。

此后他又领导了地下核实验。

邓稼先结婚30年,但与妻子真正在一起的时间不足3年,他把毕生精力都投入到我国的核实验工作,被誉为“两弹元勋”。

1986年,邓稼先患癌症逝世。

直到这时,为中国核武器默默耕耘近30年的邓稼先才为世人所知。

中国古代的科学技术成就课标要求概述古代中国的科技成就,认识中国的科技发明对世界文明发展的贡献目标分解1.掌握古代中国造纸术的发明和使用以及影响2.掌握古代中国指南针发明以及使用,理解指南针发明的影响3.了解古代中国火药的发明和使用状况4.掌握古代中国雕版印刷术和活字印刷术的发明以及影响5.结合古代中国的发明成就理解中国古代科技思想及其局限性中国是世界四大文明古国之一,有着源远流长的历史和博大精深的文化。

在漫漫的历史长河中,勤劳智慧的中国人民曾经在自然科学和技术领域取得了累累硕果。

古代天文学、物理学、化学、地学、医药学以及建筑、纺织、陶瓷、造船、水利建设等方面的杰出成就曾经在世界居于领先地位,举世闻名的造纸术、印刷术、指南针、火药四大发明更是促进了整个人类文明的进步。

中国古代四大发明是如何发明及使用的?它们的发明有何影响?又是如何向外传播的?本课教学要求教师帮助学生掌握四大发明的发明和使用过程及影响,尤其要注意四大发明在欧洲从封建社会向资本主义社会过渡中发挥的作用。

另外,在教学过程中建议教师采用启发式教学的方式,在向学生展示大量历史材料的同时,利用相关的教学资源引导学生学会收集、整理、运用相关的历史学习资料;注重引导学生积极参与,深入体验,主动探究,独立思考;能运用已学的知识和掌握的材料解释相关的现象,表达对社会和历史的想法和自己的观点。

教师应随时关注并予以恰当的评价。

在教学过程中还要注意培养学生分析解决问题的能力及交流与合作的能力。

培养和训练学生的科学态度、科学精神、科学价值观和科学的方法,全面提高科学素质、创新精神和实践能力。

另外,教师指导学生了解科学技术给人类和社会发展带来积极作用的同时,也可能产生负面影响。

一、纸的发明1.秦汉时期主要的书写材料:(1)秦汉时期,以竹木简牍和丝织品作为主要书写材料。

(2)考古工作者在汉代遗址和墓葬中发现纸的残片,可能西汉早期已经发明书写用纸。

(3)东汉蔡伦于105年造成新的书写材料——“蔡侯纸”。