优选论

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:4

语际差异及语内变异之优选论分析

语际差异及语内变异是语言学研究中的一个复杂又重要的课题,也是语言教师

在设计教材和自然言语环境中所面对的重要问题;在这里,优选论显得尤为重要。

两种情况可以直接影响语言生活的不同几何维度,可以说语际差异是一种表面

层面上的差异,语内变异是更深层次上的表现。

语际差异由于不同文化环境而可能会出现,而语内变异却可以用几种情况来解释:比如,受到用词习惯、语料偏差等地理特性影响会有诸多变异;另一方面,随着本国语言文化类型的不同,也会有着更多变化。

优选论可以用来考量和衡量语言变革发展的正确方向,也可以有助于我们采取

合理的优化措施,从而实现更加有效的语言角色变革。

以此,我们能够对语际差异及语内变异提出合理的优化策略,以帮助针对不同情境进行合适的语言处理。

此外,还要考虑词语根据流行习用及普遍采用的不同而进行适时修正,这些也是优选论角度所促进的努力。

总之,优选论在语际差异及语内变异的比较中扮演着一个既重要又复杂的角色,它可以有效帮助我们理解和指导更加有效的语言变革,以及筛选出合理的语言变体,实现语言学研究的更加准确的理解与实践。

一、简答题1、简述传统语言类型学中依据形态特征对语言的分类。

依据语言的形态特征,语言可以分为分析(analytic)或孤立性(isolating)语言、黏着性(agglutinative或agglutinating)语言、融合性(fusional)语言和多项合成性(polysynthetic)语言。

(1)分析或孤立性语言只使用孤立形位,形位即词,没有形态变化。

汉语被认为是分析语的典型代表。

(2)黏着性语言的形位分为词干和语缀,语缀黏着在词干上,增加词干的意义或标记词的语法功能。

芬兰语、匈牙利语、斯瓦西里语和土耳其语都被认为是此类语言的代表。

(3)融合性语言的词一般由不止一个形位组成,但是这些形位往往融合在一起,彼此难以分出界限。

拉丁语和梵语是这类语言的代表。

例如拉丁语名词amicus‘朋友(阳性单数主格)’源自谓词amare‘爱’,除了词干的一部分am外,我们说不出表示‘阳性’、‘单数’、‘主格’的形位分别是什么,因为它都融合在一起了。

(4)多项合成性语言里,许多形位合并在一起,组成一个词。

美洲印第安语言和澳洲毛利语是这类语言的典型代表。

2、简述生物语言学研究的基本问题。

生物语言学研究的五个基本问题,即语言知识的组成、习得、使用、相关的大脑机制以及发展进化。

(1)“内在语言”(I-language)组成了语言知识。

(2)儿童习得语言的过程不是“学习”、“指导”的过程,而更应该被恰当地描述为语言器官的“生长”、“选择”过程,是人类的一种本能。

(3)语言知识的使用则涉及很多因素,包括处理(parsing)、言语行为、语用等等。

(4)关于语言机制,生物语言学认为UG原则和大脑神经系统的关系正如遗传学中孟德尔法则和遗传基因的关系,它们都是物质机制的抽象表征,反映基因指定的神经结构。

(5)关于语言进化,生物语言学人类的语言设计是完美的,遵循自然界中其他物理规律,如守恒、对称、经济等。

3、简述意义体验论的主要特征。

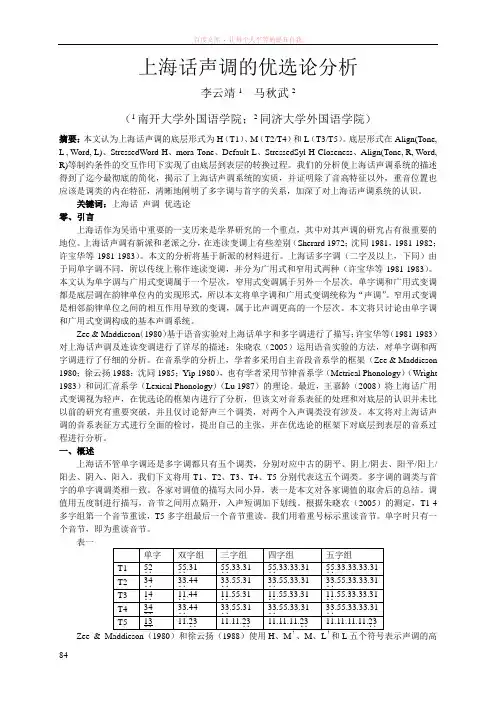

上海话声调的优选论分析李云靖1马秋武2(1南开大学外国语学院;2同济大学外国语学院)摘要:本文认为上海话声调的底层形式为H(T1)、M(T2/T4)和L(T3/T5)。

底层形式在Align(Tone, L , Word, L)、StressedWord-H、mora-Tone、Default-L、StressedSyl-H-Closeness、Align(Tone, R, Word, R)等制约条件的交互作用下实现了由底层到表层的转换过程。

我们的分析使上海话声调系统的描述得到了迄今最彻底的简化,揭示了上海话声调系统的实质,并证明除了音高特征以外,重音位置也应该是调类的内在特征,清晰地阐明了多字调与首字的关系,加深了对上海话声调系统的认识。

关键词:上海话声调优选论零、引言上海话作为吴语中重要的一支历来是学界研究的一个重点,其中对其声调的研究占有很重要的地位。

上海话声调有新派和老派之分,在连读变调上有些差别(Sherard 1972;沈同1981,1981-1982;许宝华等1981-1983)。

本文的分析将基于新派的材料进行。

上海话多字调(二字及以上,下同)由于同单字调不同,所以传统上称作连读变调,并分为广用式和窄用式两种(许宝华等1981-1983)。

本文认为单字调与广用式变调属于一个层次,窄用式变调属于另外一个层次。

单字调和广用式变调都是底层调在韵律单位内的实现形式,所以本文将单字调和广用式变调统称为“声调”。

窄用式变调是相邻韵律单位之间的相互作用导致的变调,属于比声调更高的一个层次。

本文将只讨论由单字调和广用式变调构成的基本声调系统。

Zee & Maddieson(1980)基于语音实验对上海话单字和多字调进行了描写;许宝华等(1981-1983)对上海话声调及连读变调进行了详尽的描述;朱晓农(2005)运用语音实验的方法,对单字调和两字调进行了仔细的分析。

在音系学的分析上,学者多采用自主音段音系学的框架(Zee & Maddieson 1980;徐云扬1988;沈同1985;Yip 1980),也有学者采用节律音系学(Metrical Phonology)(Wright 1983)和词汇音系学(Lexical Phonology)(Lu 1987)的理论。

生成音系学重要流派梳理作者:李文娟来源:《卷宗》2018年第07期摘要:生成音系学是生成语法理论重要组成部分,生成音系学理论的总体框架是由Chomsky和Halle于1968年奠定的,两人合作的著作The Sound Pattern of English(SPE)拉开了生成音系学的帷幕,这一用形式符号来描写语音的研究方法是语言学界的一场革命。

本文重点在以SPE和后SPE理论两大阶段为主的几个重要生成音系学理论框架的梳理,以提高对其更好的宏观把握。

关键词:生成音系学、SPE、理论框架1 引言生成音系学主要包含两大阶段,即以线性研究为主的标准理论和非线性的后SPE理论。

在SPE出版之前,大多数语言学家深受结构主义的影响,很难接受新的观点,音系学研究不再是独立于句法、词法的区别性语音单位及其配列的系统,而是寻找能够解释、预见词形变化的普遍音系结构和规则。

2 正文生成语法的标准理论(SPE)主张语法主要由句法、语义和音系三部分构成。

句法是核心,具有生成性,它是由短语结构规则生成的句子的底层形式通过各种转换规则转换成相应的表层形式。

语义和音系不具有生成性,只具有解释性。

语义赋予句子语义解释,音系赋予其语音解释。

SPE中转换规则不改变语义,底层结构决定语义,表层结构决定语音。

即音系部分作用于句法输出的表层结构,为表层结构赋予一种语音解释。

句法部分产出的表层结构实际上是音系部分的输入形式,音系部分把句法输出的表层结构作为底层音系形式,然后通过音系推导规则生成实际的表层语音形式。

SPE从发音和生理的角度建立一套更为完备的区别性特征体系,主要包含五个部分:主类特征,发音方式特征,声腔特征,声源特征和韵律特征。

生成音系学认为,音系描写不是描写具体的语音形态,而应注重具体形态下音系模式的分析描述。

在生成音系学中,规则的应用显得尤为重要,音系规则不再只是音位读音规则,不再是一一对应的个别音位和音位变体之间的关系的体现,而是一组音系音段变化的普遍规律。

英汉一般疑问句句型差异中的优选论分析随着中西方文化的日益接触和交流,英语与汉语在地域上的交叉使用已经不再是罕见的现象。

例如,在台湾省,学校教学中使用英语与汉语并存,使得言语学习者不仅要掌握汉语,还得熟练掌握英语。

因此,探讨英汉疑问句句型优劣关系,对现今社会交流及言语学习具有重要意义。

首先,要理解英汉疑问句句型优劣关系,首先要了解两种语言的疑问句句型。

英语的一般疑问句句型是主语+助动词+主要谓语,而汉语的一般疑问句句型是主语+谓语+宾语。

因此,英语要比汉语少一个成分,而汉语要比英语多一个成分。

其次,分析英汉一般疑问句句型优劣关系,应该从三个方面来决定优劣程度。

首先,一般疑问句句型要考虑语法的准确性,即英语的一般疑问句句型比汉语的更加准确,更符合语法规则;其次,要考虑句子的简洁性,即汉语的一般疑问句句型比英语的更简单易懂;第三,要考虑句子的可读性,即汉语的一般疑问句句型比英语的更容易理解。

最后,在探究英汉一般疑问句句型优劣关系时,有必要根据语境进行优选论分析。

因为,语境是确定疑问句句型优劣的核心因素,语境不同,优劣情况就不一样。

比如,在书面语中,英语一般疑问句句型更被推荐,因为它更准确;而在口语交流中,汉语一般疑问句句型更为受欢迎,因为它更简洁易懂。

综上所述,英汉一般疑问句句型优劣关系受多种因素影响,根据语境的不同,有必要进行优选论分析,以确保疑问句句型的准确性、

简洁性和可读性。

只有这样,才能使言语学习者获得更好的学习体验,提升交流技巧。

2007年第5期总第105期外语研究Foreign Languages Research2007,№5Serial№105优选论的加权赋值分析法赵忠德(大连外国语学院,辽宁大连116002)摘 要:优选论是音系学研究中比较新的理论,一般通过制约条件层级体系的评估和选择来确定最佳候选项。

本文试图引入数学的加权赋值分析法,开辟一个崭新的路径来评估和选择最佳候选项。

通过分析英语和汉语的实例,说明和证实最佳候选项的产生可以在加权赋值分析方法的帮助下完成。

数据的使用在音系研究中是一种比较直观和科学的方法。

在国内,目前这是一项具有开拓性的研究。

关键词:音系学;加权赋值分析法;优选论中图分类号:H030 文献标识码:A 文章编号:1005-7242(2007)05-0014-031.引言音系学主要研究特定语言中的音谱或语音的系统,其目的是揭示一种语言中区别性语音的组织形式,并对世界上各种语言音系的性质做出尽量概括的说明。

一语言的音系是这一语言的全部音位及其归类和相互的组合关系。

进入90年代后,音系学最突出的进展是优选论(Optimality Theory)的出现。

这是迄今为止主流音系学中对SPE(The Sound Pattern of English)(Chomsky&Halle1968)取得的最大突破。

最初系统地提出这一理论的是McCart hy&Prince(1993)以及Prince&Smolensky(1993)。

SPE的一项核心内容是有序规则作用于底层表达式,从而推导出语音表达式。

优选论恰恰在这一点上提出了完全不同的看法。

它用制约条件取代了音系规则,将制约条件置于音系部分的中心位置。

近十年来,将优选论引进国内、进行比较全面论述的外语界学者主要有王嘉龄(1995,2002a)、李兵(1998,2005)、左岩(1999)、宫齐(2000a、b)、马秋武(2001b)、马秋武和陈冰(2004)、宫齐和范俊军(2005)等。

优选论

优选论(Optimality Theory)是一种音系学理论。

90年代初生成音系学研究者提出了优选论(Prince & Smolensky, 1993)。

后来这个理论被借鉴运用到生成句法领域(Grimshaw & Samek-Lodovici, 1995, 1998; Samek-Lodovici, 1996; Grimshaw, 1997; Barbosa et. al., 1998; Aissen, 1999)。

输入(input)指生成扩展映像(extended projection)的因素(Samek-Lodovici, 1996; Grimshaw, 1997)。

简单地讲,它包括实词性中心词(lexical head)、中心词的论元结构(argument structure)和充当其论元的成分。

其它因素,如时态,我们暂不讨论。

衍生模(GENerator)的功能是按照X’理论,用输入的成分生成扩展映像。

每个扩展映像都是一个候选项(candidate),与其它候选项相互竞争优选项(optimal candidate)的地位。

评选模(EVALuation)由若干个制约条件(constraints)组成。

制约条件反映相关规则(rules and principles),但与传统意义上的规则有重大的区别。

传统的规则都是绝对的,不可违反的;而制约条件则是可违反的。

制约条件的重要性也不相等,按重要性由高至低形成一个等级序列(constraint hierarchy)。

评选模用制约条件和其等级序列对候选项进行筛选。

违反制约条件数目最少、所违反制约条件在等级序列中排列较低的候选项即为优选项,这个优选项就是输出的内容。

Grimshaw (1997)把优选论的核心归纳为以下4点:

1)制约条件是普遍的(universal)。

2)制约条件可以违反。

3)不同语法是制约条件的不同排列的结果。

4)优选项是合句法的,其它的都不合句法。

优选论的新意在于,判断一个句子结构是否合句法,并不孤立地看一个候选项是否符合所有规则,而是把候选项进行对比,最好地满足制约条件的候选项才是合句法的。

并且,优选项不一定要满足所有的制约条件。

Speas(1997)分析了原则与参数理论(Principles and Parameters theory)中十二个主要的所谓不可违反原则,指出每一个‘不可违反原则’都无法解释为什么某些语言现象虽然违反相关的原则却

又合乎人们的语感的问题,因此每个原则不得不附加说明,解释例外现象。

Speas (1997)还分析了乔姆斯基的最新句法理论,最简方案(Minimalist Program),指出‘可违反性’在‘经济原则(Principle of Economy)’中已明白无误地体现出来了。

优选论是上世纪90年代出现的新兴的音系学理论.它脱胎于传统的生成音系学,又是对生成音系学的扬弃.国内近几年在引进优选论的同时,也开始运用优选论研究汉语的声调、鼻化韵、儿化等语音现象,优选论对传统方法和学说难以解决的某些深层次问题的解释,显出新颖而独特的优势。

1991年,在美国亚利桑那大学召开的亚利桑那音系学会议上,一种新的音系学理论首次公开亮相。

这就是Alan Prince与Paul Smolensky共同提出的优选论(optimality theory)。

这一理论问世以来,受到音系学界的广泛注意,引起了极大兴趣。

Prince与Smolensky应邀到多处做学术报告,阐释他们的理论。

应用这一理论分析各种语言的音系学论文不断出现。

还有人试图把该理论应用于句法研究。

以前看到不少关于优选论的文章,对其知之甚少,觉得一网友关于读蒋平“优选论与汉语音系研究”的笔记挺好的,可以帮我们了解一些优选论的大概内容。

优选论认为,人类所有语言的语法系统都包含一组共同的制约条件,这就是语言的共性;这组共同的制约条件在不同语言中的优选秩序不同,这就是不同语言间的差异及个性。

优选论虽然最初用于分析音系现象,但它实际上是一个独立的理论框架。

它不但可以用来分析各种不同的语言现象,而且允许同一现象的多种因素相互作用。

1优选论的理论框架

优选论假定,人脑的语言机制包含两种机能。

一种是生成机能,它给任何一个输入形式生产出众多个输出形式的候选项。

另一种是筛选机能,从众多个候选项中选出最佳输出形式。

输入形式可以是一个音,也可以是一串音。

任何形式都是可能的输入形式。

生产机能生成机能是优选论的生产机器。

它包含区别性特征和韵律范畴等具有普遍性的形式化原则。

生成机能除了生产输出候选项之外,还给各个候选项赋予了该选项与输入形式之间的关系。

生成机能所生产出来的输出候选项可以跟输入形式关系密切,也可以跟输入形式毫无关联。

输出候选项是生成机能的产品。

输出候选项与输入候选项形式是多对一的关系,即一个输入形式对应多个输出候选项。

理论上说,输出候选项的集合是无限的,是生成机能“过分生成”所造成的。

这是因为优选论对生成机能没设任何限制。

筛选机能是优选论的筛选器。

它是优选论基本框架中的核心部分。

筛选的标准是一组排序不同的制约条件。

制约条件反映语言的共性。

制约条件分两类。

一类是忠实性制约条件,其作用是保证输出形式与输入形式的一致性。

另一类是结构性制约条件,其作用是保证语言结构的简约性,禁止复杂结构的出现,因此也叫复杂性制约条件。

制约条件的优先层级反映语言个性和语言类型。

优选论假设,每个语言的语法系统都是一个制约条件的优先层级。

制约条件是所有语言共有的,但相同的制约条件在不同语言中的优先次序不同,因此,不同语言对同一组制约条件的排序不同。

这种不同排序反映了不同语言之间的差异,也反映了语言的不同类型。

最佳输出是筛选机能筛选的结果,也就是我们在实际语言中说出的话或听到的语言形式。

最佳输出形式并不是完美的,它只是比其它候选项好。

2优选论的核心理念

优选论提出“合法即最佳”的概念。

这一概念不仅将语法现象的合法性与脑神经网络的最佳化联系起来,而且将过去几十年语言学不同领域对语言现象合法性研究结果联系起来。

合法是相对的这种合法的相对性根植于语法系统所包含的制约条件之间的相互冲突。

一个输出形式是否合法只有在与其它输出形式的比较和竞争中才会显现出来。

个性与共性语言有个性与共性,这是没有争议的。

有争议的是语言的个性与共性表现在哪些方面。

根据优选论的假设,所有语言都包含一组同样的制约条件,这就是语言的共性;不同语言对这组相同制约条件的排列次序不同,这就是语言的个性。

简约与复杂复杂的语言结构比检阅的语言结构出现频率低,其分布常常受到限制。

第一,语言结构的复杂性可以从不同角度去定义。

第二,判定一个语言形式是复杂还是简约,不能孤立的看,要跟它周围的语音环境联系起来看。

第三,语言结构的复杂性不但反映在音段层次,也反映在韵律层次。

语言的类型优选论研究语言类型的基本方法是演绎推理:先假设一组制约条件,根据制约条件的不同排序预测不同的语言类型,再用实际语言来印证这种预测。

有多少种制约条件的可能排序,就有多少种语言类型。

3优选论的筛选程序筛选表

4优选论的操作方法

运用优选论分析汉语音系现象大致有五个步骤:

第一步概括音变规律

第二步确定制约条件

第三步建构排序论据

第四步核实制约条件的排序

第五步修正制约条件及其排序

5优选论在汉语音系研究中的应用前景

汉语方言变调现象极为复杂,且与韵律、重音、构词、历史音变等因素夹在一起,要理清头绪极为不易。

如果我们能将各方言变调情况摸透,确定与变调相关的制约条件并建立制约条件的不同排序,那将对普通语言学理论做出极大的贡献。

汉语构词和构形中的音系现象也非常值得考察。

借词现象反映了相同制约条件在不同语言里的排序。

研究借词可以了解说汉语的人如何感知英语词语的音节结构。

研究语音的历史演变是汉语音韵学的传统。

历史音变的引发因素有些与语音感知的清晰度有关,要求感知清楚的因素与要求发音简单的音素之间常常发生冲突。

这种冲突既引发历史音变,又制约历史音变,汉语的历史音变是什么原因引发的?受到什么因素的制约?假如引发和制约汉语的历史音变的音素众多,那么,优选论正好为解决各种音素的互动和冲突提供了可行的理论框架.。