铜镜考古

- 格式:doc

- 大小:645.00 KB

- 文档页数:10

芜湖市博物馆藏汉代铜镜撷珍作者:***来源:《收藏家》2020年第02期汉代是我国封建社会的第一个盛世时期,国家统一,经济繁荣,手工业生产水平不断提高,金属铸造工艺不断进步。

汉代铜镜作为常见的铜铸造品,不仅在数量上比战国时期多,而且在制作形式和艺术表现手法上也有了很大发展,在我国铜镜发展史上占有重要一页。

芜湖市博物馆收藏数十枚汉代铜镜,多为本地区汉墓中出土,制作优良,纹饰精美。

现选取馆藏制作优良、纹饰精美、保存完好的14枚不同类型铜镜介绍如下:1.星云纹镜(图1)西汉。

2010年芜湖三山区出土。

圆形,连峰钮。

两周栉齿纹间有十六内向连弧纹圈带。

其外由4枚并蒂连珠座的大乳分为4区,每区各有7枚小乳,以曲线相连,内向十六连弧纹缘。

2.连弧纹日光镜(图2)3.连弧纹昭明镜(图3)西汉。

2010年芜湖泗水园H39出土,直径8.6厘米。

圆形,圆钮,圆钮座。

座外饰6组短线纹及回旋条纹,外围饰一周内向十二连弧纹,其外两周栉齿纹之间有铭文圈带“内清以昭明,象夫日月”,多以“而”字隔开,铭文字体方正。

宽平素缘。

4.“内清”重圈铭文镜(图4)西汉。

1981年芜湖贺家园H3出土,直径17.8厘米。

圆形,圆钮,十二连珠纹钮座。

座外依次饰射线纹、宽平素凸弦纹各一周。

两周射线纹间为内铭文带,文日:“内清质以昭明,光辉象夫日月,心忽扬而愿,然雍塞而不泄。

”再外,一周宽平素凸弦纹外两周射线纹间为外铭文带,文曰:“清洁白而事君,志行之合明,之玄锡之流泽,恐疏而日忘,口美之口口,口口口可。

”平素缘。

5.四乳钉四虺镜(图5)西汉。

2010年芜湖泗水园出土,直径10厘米。

圆形,圆钮,圆钮座。

座外有4组短线纹及回旋条纹,外围一周凸弦纹。

其外两周栉齿纹之间置四圆座乳钉,将镜背分成4区,每区置一虺。

四虺成钩形躯体,两端同形,在身躯外侧各有一只有冠羽乌纹,身躯内侧。

宽平素缘。

6.四乳钉四虺镜(图6)西汉。

2010年芜湖泗水园出土,直径12厘米。

分类号:BFAC美术报/2001年/02月/17日/第008版/鉴赏与收藏会稽铜镜和湖州铜镜的鉴藏周新华会稽铜镜和湖州铜镜均属浙江铜镜,然铜镜在浙江何时出现尚难断定。

从“沉鱼落雁”这个典故来看,至少在春秋战国时期,铜镜尚未出现,以至于美女西施还只能临水照面,鱼被西施的美貌所慑,都沉到水底下去了。

从考古发现来看,西汉中叶以后,昭明镜、日光镜和四螭镜较多,东汉的尚方规矩镜更多。

这么多铜镜在浙江出土,很难说都是外地流入的。

此外出土最多的是东汉至西晋时的画像镜、神兽镜和龙虎镜,其主要产地从铜镜铭文来看,是在吴、会稽和武昌。

东汉会稽铜镜会稽即今绍兴,春秋战国时,为越国都城。

后代遂将会稽所产铜镜称为会稽镜。

会稽铜镜在东汉早中期兴起,有其历史原因:一是自汉武帝元狩四年(公元前119年)始,大量北方民众南迁,东汉初年,由于“天下新定,道路未通,避乱江南者皆未还中土,会稽颇称多士”,以至“民物殷阜、王公妃主,邸舍相望”。

人口的增长,使得铜镜的需要量大为增加;二是会稽一带有丰富的矿藏资源,《越绝书》卷十一曾载,“赤堇之山破而出锡,若耶之溪涸而出铜”。

从调查来看,绍兴平水附近有桃红兵康铜矿,绍兴兰亭谢家桥有大焦岭铅矿,上虞东关银山坝有铅矿,诸暨铜岩山有铜矿,都是古代开采过的。

《嘉泰会稽志》并载在县东五十里的锡山,越王曾采锡于此;三是古会稽地区自古即有发达的冶炼技术传统,春秋战国时期古越国即以铸剑著名,青铜兵器冶铸技术甚至远超中原。

综上种种,从需求、原料、技术几方面保证了会稽铜镜铸造的先决条件。

会稽铜镜中,最有特色的是画像镜和神兽镜。

画像镜以神仙车马画像镜和历史故事画像镜两类最具典型性。

从考古出土情形看,浙江东汉墓葬中出土车马画像镜较多,表明这种铜镜于东汉较为流行。

车马画像镜中的车马形象非常生动,拉车的骏马有三匹、四匹、五匹、六匹、八匹不等,矫健的骏马,或昂首飞驰,或回头嘶鸣,“并驾齐驱,而一毂统辐”。

车子的顶篷大致分两种,一是卷棚式,下部平坦,一是四坡顶,翼角起翘。

IDENTIFICATION AND APPRECIATIONTO CULTURAL RELICS093文物鉴定与鉴赏2021.1(下)0 引言安吉县现为浙江省湖州市下辖县,位于长三角腹地。

据史料记载,安吉县建县于汉中平二年(185),是古越国重要的活动地,是秦三十六郡之一的古鄣郡郡治所在地。

约公元前770年,当时鼎盛的楚文化开始往周边地区进行文化渗透,安吉县便是楚文化渗透的地区之一,政治、经济、文化等都得到了前所未有的发展与进步。

因此,现今在安吉发现了许多古城遗址和贵族墓葬,是出土古铜镜最多、种类最丰富的地区之一。

和现代社会不同,铜镜在古代不仅仅是一件打扮装饰的辅助工具,更寄予了古人丰富的内涵特征和文化蕴含,从古至今,铜镜被赋予了圆满、团圆等吉祥寓意,是受人们欢迎喜爱的生活物件之一,也充分展现了其实用性、社会功能、文化内涵等,具有重要的史学价值、美学价值和文化价值。

1 铜镜的发展历程从我国各地出土的不同年代的铜镜看,不同时期的铜镜其雕刻手法、装饰手法及工艺水平都存在一定的差别。

以汉代铜镜为例:西汉早期至中晚期的铜镜延续了战国晚期铜镜的制作工艺,多使用浮雕的表现手法,纹饰都比较平整,镜面边缘简单且多以光素为主。

西汉晚期至东汉早期雕刻技艺、装饰手法等都有了长足的进步,当时流行的是一种工艺水平较高的规矩镜,其制作技法十分讲究,镜纹形状多样,富于变化,“T”“L”“V”镜纹是当时主流的三种辅助纹饰,往往以凹槽形式加以打磨表现。

东汉中期至晚期铜镜镜面有所变化,由平整变得略微凸起,按照现代物理原理分析,这样可以照出人物头部的全部,镜纽也有所增大,较为饱满。

这一时期的铜镜设计更为科学合理,工艺水平在整个汉代也是数一数二的。

此外,还创作了多种前朝未有的高水平装饰手法,如浮高雕式装饰手法,增加了人物的动感。

东汉后期的神兽镜,图案布局为同向的梯形,称为“重列式”,给人一种对称的工艺之美。

纵观我国古代铜镜发展历程,对于各朝各代铜镜发展水平,学界比较公认的是:战国时期是我国铜镜的第一个发展高峰期。

古铜镜的鉴别方法古铜镜是中国古代文化的重要遗存之一,它不仅具有实用功能,同时也代表了古人的审美观念和生活方式。

因此,鉴别古铜镜的真伪和价值非常重要。

下面将介绍一些鉴别古铜镜的方法和技巧。

首先,看古铜镜的外观。

古铜镜的外观通常具有特定的形状和纹样,例如圆形、方形、菱形等,不同的时代和地区会有不同的风格。

所以,首先要注意古铜镜的形状是否符合古代的风格特征。

此外,古铜镜上的纹饰也是重要的鉴别对象,它通常包括神兽、花卉、花纹等,这些纹饰要具有古朴的风格,不能显现出明显的现代化特征。

其次,观察古铜镜的材质和工艺。

古铜镜是用青铜制作的,所以要观察其材质是否符合。

真正的古铜镜通常质地坚实,沉重,手感冰凉。

同时,还要细看古铜镜的表面是否光滑,有没有明显的瑕疵和损伤。

如果质地太轻、表面有太多凸起或凹陷的痕迹,那很可能是假货。

再次,检查古铜镜的文字和铭文。

一些古铜镜上会刻有文字或铭文,可以通过阅读它们的内容来判断古铜镜的时代和制作地点。

真正的古铜镜上的文字应该是符合古代文字的风格和规范的,而不是现代的或改造过的。

此外,古铜镜上的文字和铭文也应该是清晰可辨的,如果有模糊或零乱的地方,那可能是伪造品。

此外,鉴别古铜镜的一个重要方法是通过触摸古铜镜的表面来判断。

真正的古铜镜通常经过时间的沉淀,表面会形成一层自然生成的氧化铜层,这个层次应该是光滑、均匀并具有金属质感。

而假货往往为了制造老旧感,会经过人工涂抹或处理。

所以,通过触摸和感受古铜镜表面的质感和温度,可以初步判断其真假。

最后,还要通过文物保护专家或考古学者的鉴定来确定古铜镜的真伪和价值。

他们通常会通过更专业的手段和技术来进行检测并给出权威的判断。

如果你拥有一件疑似古铜镜的物品,可以联系相关专家来寻求帮助。

总之,鉴别古铜镜的真伪和价值需要从多个方面进行观察和判断。

通过对古铜镜外观、材质、工艺、文字和铭文以及触摸质感等方面的研究和分析,可以初步判断其真假。

但最终的结论还需要通过专业人士的鉴定来确定。

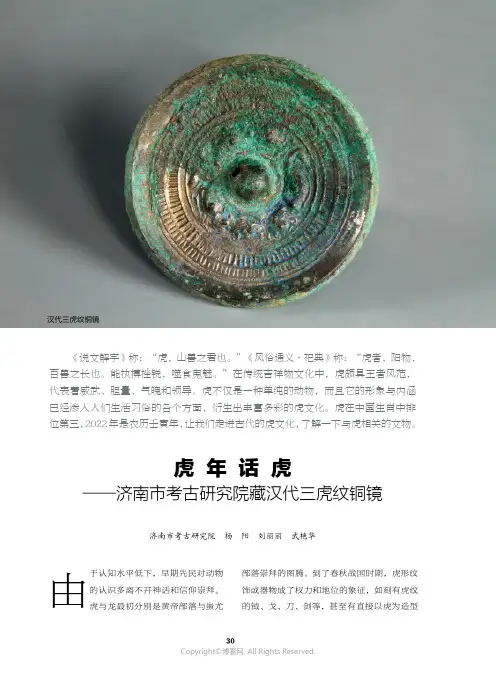

30由于认知水平低下,早期先民对动物的认识多离不开神话和信仰崇拜。

虎与龙最初分别是黄帝部落与蚩尤部落崇拜的图腾。

到了春秋战国时期,虎形纹饰或器物成了权力和地位的象征,如刻有虎纹的钺、戈、刀、剑等,甚至有直接以虎为造型虎 年 话 虎——济南市考古研究院藏汉代三虎纹铜镜济南市考古研究院 杨 阳 刘丽丽 武艳华汉代三虎纹铜镜《说文解字》称:“虎,山兽之君也。

”《风俗通义·祀典》称:“虎者,阳物,百兽之长也。

能执搏挫锐,噬食鬼魅。

”在传统吉祥物文化中,虎颇具王者风范,代表着威武、胆量、气魄和领导。

虎不仅是一种单纯的动物,而且它的形象与内涵已经渗入人们生活习俗的各个方面,衍生出丰富多彩的虎文化。

虎在中国生肖中排位第三,2022年是农历壬寅年,让我们走进古代的虎文化,了解一下与虎相关的文物。

的虎形尊等。

战国开始出现古代帝王授予臣属兵权、调遣军队的信物——虎符。

虎符一般用铜铸成立体虎形,背面刻有铭文信息,可以从中间分为左右两半,右半留存王室,左半则交由地方官吏或统兵将帅保管。

虎符使用时,须由使臣将左右两半合二为一才能生效。

除隋唐两代,历朝历代均以虎符作为调兵出兵的信物。

秦汉时期,虎除了继续承担辟邪功能,还和天象、星宿、鬼神以及其他瑞兽组合在一起,形成了早期的中国神话。

汉朝时期,四神固定出现在墓室中,或位于石棺壁上、墓志碑上,均表现了当时人们希望四神能够从四个方位保护死者的祈愿。

古书《三辅黄图》记载:“苍龙、白虎、朱雀、玄武,天之四灵,以正四方。

”四灵纹流行于东汉。

由于白虎数量稀少,难得一见,古人便把它视为瑞兽。

古人认为,如果白虎早上发出雷鸣般的吼声,则预示着将有圣人出现;如果统治者施行仁政,白虎就不会伤人害物,是一种灵兽。

魏晋南北朝时,虎的图案与纹样多以宗教壁画与神话传说的形式出现在画像石与壁画当中。

至此,虎纹从贵族专用开始转向民间。

隋唐时期,墓葬俑更为发达,与虎造型有关的首推十二生肖。

同时,表现虎文化的艺术载体越来越丰富,如虎枕、虎纹冠饰、虎纹建材等等。

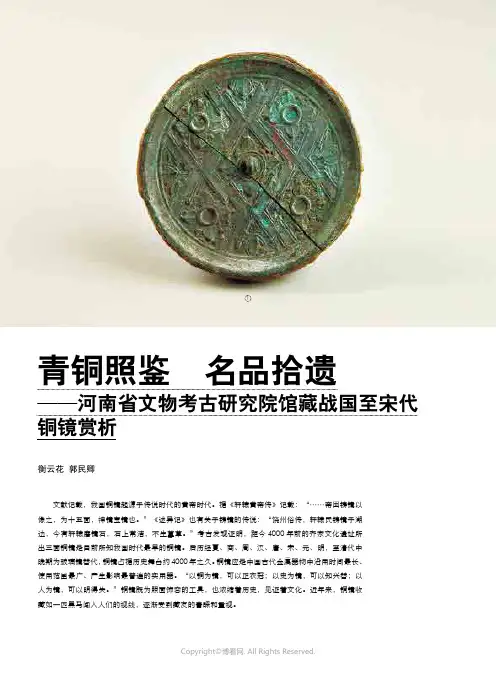

13425“田”、“の”形符号。

宽缘。

镜面平整,保存完整,有绿锈。

直径6.7厘米,镜缘厚0.4厘米。

(图4)东汉二龙戏珠镜1972年于河南省灵宝县张湾4号东汉墓(M4-29)出土。

镜圆形,圆形钮座。

绕钮浮雕二龙戏珠,外依次为短线斜纹、锯齿纹各一周。

宽缘,镜面平整,保存完整。

有少量红绿锈。

直径9.5厘米,镜缘厚0.6厘米。

(图5)东汉二龙戏珠纹镜1972年于河南省灵宝县张湾4号东汉墓(M4-30)出土。

镜圆形,圆形钮座。

绕钮浮雕二龙戏珠,外依次为短线斜纹、锯齿纹、波状纹各一周。

宽缘,镜面平整,保存完整。

有少量红绿锈。

直径9厘米,镜缘厚0.5厘米。

(图6)东汉连弧纹铭文镜1972年于河南省灵宝县张湾5号东汉墓(M5-37)出土。

镜圆形,圆钮,四叶座。

绕钮饰有四叶纹,四叶纹内四角饰阳文“位至三公”,四叶间饰涡纹或云雷纹,外为连弧纹一周。

素缘,镜面平整,保存完整。

直径11.6厘米,镜缘厚0.3厘米。

(图7)678种不同纹饰的宝相花纹各三朵相间环绕。

六朵宝相花由两种不同花卉相间组成:一种为六瓣莲花,中心有七点花蕊;另一种为逆向旋转的六叶组成花瓣,并饰有三叶片及三弧形瓣相间排列。

素平缘。

镜通体黑漆古。

镜面平整。

保存较好,钮有磕缺。

直径16.7厘米,镜缘厚0.3厘米。

(图8)唐代八出宝相花镜1965年于河南省三门峡市印染厂79号墓(M79-1)出土。

八出葵花形。

圆钮。

花蕊连珠圆钮座。

八朵宝相花均匀环绕。

素平缘。

镜面平整。

出土时破裂。

有锈斑。

直径25厘米,镜缘厚0.7厘米。

(图9)唐代六出宝相花镜1965年于河南省三门峡市印染厂12号墓(M12-1)出土。

六出葵花形。

圆钮。

八朵连枝牡丹分两层环绕,每层四朵,第二层四朵牡丹间饰有四只展翅飞舞的蝴蝶。

素缘。

镜面平整。

保存完整,少处绿锈。

直径18厘米,镜缘厚0.4厘米。

(图10)唐代神仙人物镜1965年于河南省三门峡市印染厂36号墓(M36-15)出土。

六出葵花形。

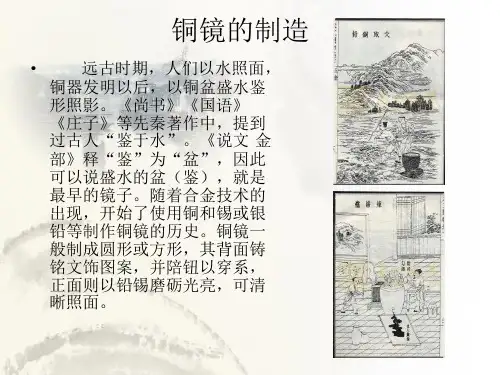

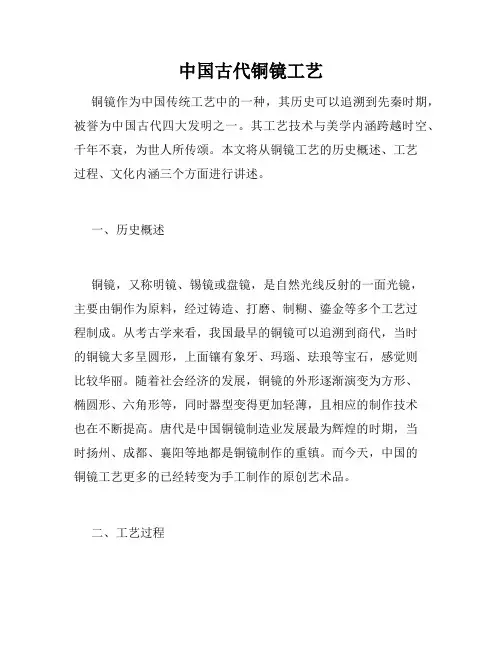

中国古代铜镜工艺铜镜作为中国传统工艺中的一种,其历史可以追溯到先秦时期,被誉为中国古代四大发明之一。

其工艺技术与美学内涵跨越时空、千年不衰,为世人所传颂。

本文将从铜镜工艺的历史概述、工艺过程、文化内涵三个方面进行讲述。

一、历史概述铜镜,又称明镜、锡镜或盘镜,是自然光线反射的一面光镜,主要由铜作为原料,经过铸造、打磨、制糊、鎏金等多个工艺过程制成。

从考古学来看,我国最早的铜镜可以追溯到商代,当时的铜镜大多呈圆形,上面镶有象牙、玛瑙、珐琅等宝石,感觉则比较华丽。

随着社会经济的发展,铜镜的外形逐渐演变为方形、椭圆形、六角形等,同时器型变得更加轻薄,且相应的制作技术也在不断提高。

唐代是中国铜镜制造业发展最为辉煌的时期,当时扬州、成都、襄阳等地都是铜镜制作的重镇。

而今天,中国的铜镜工艺更多的已经转变为手工制作的原创艺术品。

二、工艺过程自古以来,铜镜的制作工艺就非常繁琐,需要多道工序才能完成一面精美的铜镜。

铜镜制作的大致工艺过程:铸造、去毛刺、抛光、客底、制糊、铜烧焊接、鎏金、钻洞、饰纹雕刻、打磨、抛光、老化增效、镶接等。

其中上百种的原材料和工具,如铜排、铝矾石、黄铜、黑漆等材料;打磨器、磁石、铁水叉、手锉等工具和设备,都是铜镜工艺中必不可少的。

三、文化内涵铜镜作为中国传统文化的代表之一,其内涵在很大程度上与中国传统文化有关。

首先,镜面的表现形式承载着中华文化的审美观念。

早期的铜镜多用象牙、珐琅等材料进行装饰,这些常用的材料都蕴含着深厚的文化内涵。

比如象牙可以代表国家安危,珐琅则代表的是富贵和尊荣。

其次,铜镜的形态、图案、器型等也可以从中看出中国传统文化的多样性和变化。

汉代的镜面多以嵌花、汉字等图案为主,唐朝的铜镜往往采用了古风图案、以及带有佛教神话色彩的图案,具有鲜明的唐代风格。

最后,铜镜还可以承载着深刻的人生哲理和文化底蕴。

铜镜有“镜中花自照,人中夜更明”的说法,寓意人要正视自身的缺点;古代人也认为在铜镜中望见的自己是未加修饰的真实样貌,而不是世俗假面;铜镜还象征着中国传统文化的“反照性”,也就是要做到不为物色所能动摇,要对自己内在的东西有清醒的认识。

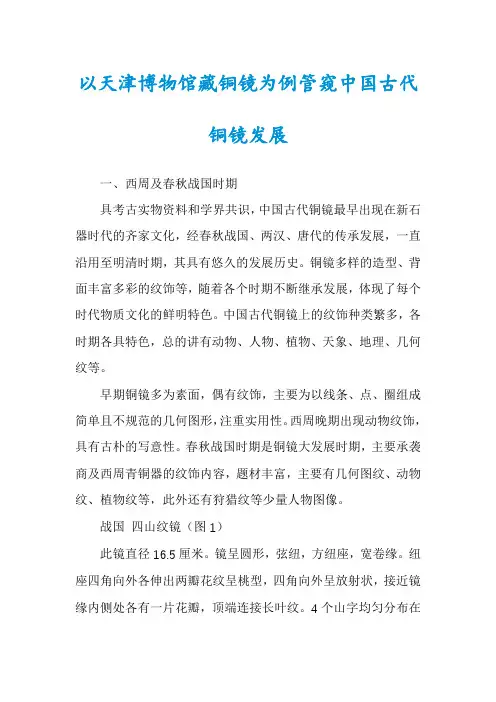

以天津博物馆藏铜镜为例管窥中国古代铜镜发展一、西周及春秋战国时期具考古实物资料和学界共识,中国古代铜镜最早出现在新石器时代的齐家文化,经春秋战国、两汉、唐代的传承发展,一直沿用至明清时期,其具有悠久的发展历史。

铜镜多样的造型、背面丰富多彩的纹饰等,随着各个时期不断继承发展,体现了每个时代物质文化的鲜明特色。

中国古代铜镜上的纹饰种类繁多,各时期各具特色,总的讲有动物、人物、植物、天象、地理、几何纹等。

早期铜镜多为素面,偶有纹饰,主要为以线条、点、圈组成简单且不规范的几何图形,注重实用性。

西周晚期出现动物纹饰,具有古朴的写意性。

春秋战国时期是铜镜大发展时期,主要承袭商及西周青铜器的纹饰内容,题材丰富,主要有几何图纹、动物纹、植物纹等,此外还有狩猎纹等少量人物图像。

战国四山纹镜(图1)此镜直径16.5厘米。

镜呈圆形,弦纽,方纽座,宽卷缘。

纽座四角向外各伸出两瓣花纹呈桃型,四角向外呈放射状,接近镜缘内侧处各有一片花瓣,顶端连接长叶纹。

4个山字均匀分布在镜背,均向右旋,每一山字中间的一竖顶住镜缘内侧,其余两竖较短,顶端各有向里转折的尖角。

山字左上侧靠近镜缘处各饰一片花瓣。

地纹为细小的蟠螭纹与羽状纹。

此种镜类出现在战国中期,流行到西汉早期。

山字纹应是来源于商周青铜器上的勾连雷纹,同时结合铜镜为圆形的特点进行了改变。

山字纹镜依据山字的数目分为三山纹镜、四山纹镜、五山纹镜和六山纹镜。

二、两汉时期西汉前期的铜镜多保留了战国铜镜的特点,最突出的变化是纹饰采用双线式或三线式的表现手法,开创了内圈带多配置铭文的构图方式。

在汉武帝前后,铜镜的纹饰发生了较大变化,铜镜主题纹饰中图案结构趋于简化,纹饰组合方面对称性加强,纹饰显得简洁明快。

西汉中期用地纹衬托主纹的表现手法已经不再使用,地纹消失。

西汉晚期尤其到王莽时期,铜镜纹饰出现了新的变化,在现实感的基础上进行了艺术夸张,出现了四神规矩镜等。

东汉中期以后,古代神话传说中像伏羲、东王公、西王母等形象成为主题纹饰,反映了当时人们追求羽化登仙、长生不死的思想。

解读铜镜中的中国历史和文化“桼言之始”规矩镜今天,我们已经习惯每天对起镜子把自己精心打扮一番;但在玻璃镜出现之前,镜子是用铜造的,准确地说,是青铜镜。

考古发现证明,中国在距今4,000年前的齐家文化时期,就开始使用青铜镜,经历了商、周、汉、唐、宋、元、明,直到清代中晚期以后,青铜镜才逐步为玻璃镜所取代,退出人们的生活。

铜镜被人们使用了约3,800年左右的时间,可算是中国古代诸种金属器物之中沿用时间最长、使用范围最广、又对人们日常生活产生过许多影响的古器物。

“上大山”花边规矩镜铜镜本身是一种工艺美术品,镜子的背面一般都铸有精美的纹饰或文字,这些纹饰的图案造型与铭文,往往浓缩了各历史时期的社会思想观念与审美情趣,它制作精细,既体现了较高的工艺制作技术水平,又具有很高的艺术价值。

“上大山”中圈铭文规矩镜青铜镜被使用了近4,000年,它已经超越了日常生活中照面饰容的用途,深深融入了我们的社会生活和文化意识,譬如人们常说的“破镜重圆”、“明镜高悬”、“以史为鉴”(古书“鉴”与“镜”常互通)等等,都反映出铜镜文化已经成为中国文化的一个组成部分。

古代铜镜除了作为照面饰容的工具之外,更浓缩着文化,见证着历史,默默记录着悠悠历史长河中的波澜起伏。

铜镜是一部中国历史的镜像中国从什么时候开始铸造和使用铜镜?这并非一个简单的历史考证。

正如某些发明创造被归功于黄帝一样,古人也将铜镜的制造和使用说成起始于黄帝:“帝因铸镜以像之,为十五面,神镜宝镜也”(《轩辕黄帝传说》)。

“饶州俗传,轩辕氏铸镜于湖边,今有轩辕磨镜石,石上常洁,不生蔓草”(《述异记》)。

上世纪70年代,甘肃广河齐家坪和青海贵南承马台的齐家文化墓葬中先后出土了两面铜镜,齐家文化的年代约为公元前2000多年,距今约4000多年,属原始公社的解体时期。

由此可见,齐家文化铜镜应属铜镜的初起形式。

“吾作”半圆方枚四兽镜如果从其流行程度、铸造技术、艺术风格和其成就等几个方面来看,战国、两汉、唐代算得上铜镜发展史上三个最重要的时期。

古代铜镜用处古代铜镜的用处古代铜镜作为一种重要的生活用品,在古代社会扮演了重要的角色。

它不仅是人们化妆打扮的工具,还是一种具有象征意义的礼品和装饰品。

下面将从不同的角度介绍古代铜镜的用处。

古代铜镜在化妆打扮方面具有重要作用。

在古代社会,人们对于容貌的追求不亚于现代社会。

而古代铜镜的出现,使得人们可以清晰地照见自己的面容,进行化妆和打扮。

古代女性尤其重视自己的容貌,她们通过铜镜来修饰自己的面部,使自己更加美丽动人。

同时,古代铜镜还可以帮助人们检查自己的妆容是否得当,从而使自己更加自信。

古代铜镜不仅是女性的化妆工具,男性在重要场合也会使用铜镜来整理自己的形象,以展现出自己的风采。

古代铜镜作为礼品和装饰品,具有一定的象征意义。

在古代社会,铜镜是一种昂贵的物品,只有富有的人才能拥有。

因此,古代铜镜被视为一种奢侈品,常常被用作贵重的礼品赠送给贵族或重要的客人。

同时,古代铜镜的外观精美,上面常常镶嵌着珍贵的宝石或刻有精美的纹饰,因此也常常被用作装饰品,摆放在家中的重要位置,以展示主人的地位和品味。

古代铜镜还在宗教仪式和祭祀活动中发挥着重要的作用。

在古代社会,人们对于神灵的崇拜和敬畏是非常重要的。

在一些宗教仪式和祭祀活动中,人们会使用铜镜来照见神像或祭祀的对象,以示敬意和虔诚。

古代铜镜在这些活动中被视为一种神圣的工具,具有特殊的意义。

古代铜镜还被用于研究历史和考古学。

由于古代铜镜的使用广泛,因此在考古学研究中,经常可以发现古代铜镜的遗迹。

通过对这些古代铜镜的研究,我们可以了解古代社会的生活方式、审美观念和工艺水平,进一步了解古代文化和历史。

古代铜镜在古代社会具有重要的用途。

它不仅在化妆打扮方面发挥作用,还具有象征意义,是一种重要的礼品和装饰品。

古代铜镜还在宗教仪式和祭祀活动中使用,同时也成为了考古学研究的重要遗物。

古代铜镜的用途多样,展示了古代社会的文化和历史。

驻马店市博物馆馆藏唐八卦朱雀纹铜镜考释唐八卦朱雀纹铜镜是一种普遍存在于唐代的铜制镜子,以其精美的雕刻和独特的图案而闻名。

铜镜的背面雕刻有朱雀纹,朱雀是中国传统文化中的神兽之一,具有吉祥、祥瑞的象征意义。

而镜子的正面则是按照八卦图案进行雕刻的,八卦是中国古代哲学中的一种符号,代表了宇宙的生成和变化。

这种镜子的制作工艺非常精细,整体形式优美大方,是唐代艺术的典范之一。

从考古学的角度来看,唐八卦朱雀纹铜镜的制作年代应该在唐代中晚期。

据考古学家的研究,唐代的铜镜制作技术非常先进,不仅在造型上讲究精细,而且在制作工艺上也有很高的水平。

而这件铜镜的朱雀纹和八卦图案的雕刻技法和样式都与唐代的风格相符合,因此可以推测这件铜镜的制作年代为唐代。

这件铜镜的朱雀纹图案也是有一定文化内涵的。

在中国古代的文化中,朱雀是一种神兽,被认为是吉祥的象征。

朱雀是四灵之一,它属于南方的动物,代表了火的属性。

在中国传统的八卦理论中,火属于南方,南方又对应于八卦中的离卦,所以朱雀的图案在铜镜上的雕刻意味着火力强大的吉祥象征。

而铜镜正面的八卦图案,则显示了人们对于宇宙变化的研究和探索。

八卦是根据中国古代哲学家的观察和思考而得出的一种理论,它将宇宙的生成和变化分为了八个方面,并用图形来表示,这些图形代表了宇宙万物的变化和规律。

而这种八卦图案的雕刻在铜镜上,则是为了能够通过镜子所反射的图案来传达这种宇宙的变化。

驻马店市博物馆馆藏的唐八卦朱雀纹铜镜,是一件非常珍贵且具有文化内涵的文物。

这件铜镜的制作工艺精湛,样式优美,是唐代艺术的典范之一。

通过对这件铜镜的考释,我们能够更加了解唐代的铜镜制作技术和文化内涵,也更加深入地了解中国古代的哲学和艺术。

驻马店市博物馆馆藏唐八卦朱雀纹铜镜考释唐八卦朱雀纹铜镜是中国古代铜镜中的一种,也是驻马店市博物馆馆藏中的珍贵文物之一。

这件铜镜的直径为10.5厘米,厚度为0.8厘米,整体呈圆形。

铜镜表面有八卦纹和朱雀纹,纹饰精美细致,充满了浓厚的唐代特色。

这件铜镜的纹饰主要由八卦和朱雀组成。

八卦是道家哲学的核心概念,代表了宇宙的起源和变化的规律。

它由两圈三角形组成,分别代表了阴阳、天地、火水、风雷、山泽、水火、地天和雷风。

八卦纹饰在中国古代艺术中非常常见,是一种象征性的图案。

朱雀则是四象中的一种,代表了南方和夏天,寓意着光明和繁荣。

在这件铜镜上,八卦和朱雀纹饰巧妙地结合在一起,形成了一幅富有动感和艺术感的图案。

从考古学的角度来看,这件铜镜可以帮助我们了解唐代社会的文化和审美观念。

铜镜作为古代生活中不可或缺的用具之一,反映了唐代人对于美的追求和对待个人形象的重视。

纹饰的选择和设计也反映了唐代人对于自然和宇宙的理解。

八卦和朱雀作为传统文化元素,体现了唐代人对追求和谐与平衡的理念。

从铜镜的制作工艺和装饰风格来看,可以感受到唐代艺术的繁荣和精湛技艺的成就。

在这个铜镜的制作过程中,不仅需要精湛的工艺,还需要对于纹饰的刻画和组合有深入的理解。

铜镜的制作需要选取优质的铜材料,并进行热处理和锤打,最后再进行打磨和抛光,使其表面光滑细腻。

纹饰的刻画需要经验丰富的工匠进行精心的设计和雕刻。

他们利用精确的刀法和技巧,将纹饰刻画得栩栩如生,增加了整个铜镜的艺术价值。

驻马店市博物馆馆藏的唐八卦朱雀纹铜镜是一件珍贵的文物,它不仅具有考古学上的研究价值,还反映了唐代社会的文化和审美观念。

它的纹饰设计精美细致,制作工艺精湛,展示了唐代艺术的繁荣和经典的魅力。

这样的文物,不仅是历史的见证,也是我们传承和发扬中华文化的重要资源。