从考古看历史12.1

- 格式:ppt

- 大小:3.87 MB

- 文档页数:19

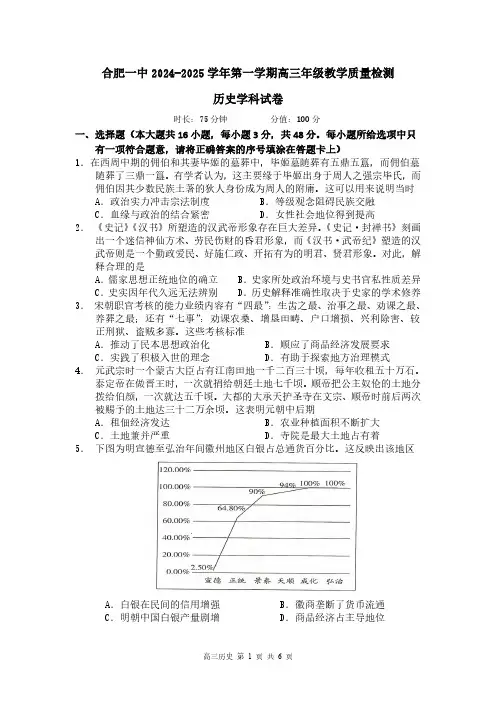

合肥一中2024-2025学年第一学期高三年级教学质量检测历史学科试卷一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。

每小题所给选项中时长:75分钟分值:100分只有一项符合题意,请将正确答案的序号填涂在答题卡上)1.在西周中期的佣伯和其妻毕姬的墓葬中,毕姬墓随葬有五鼎五簋,而佣伯墓随葬了三鼎一簋。

有学者认为,这主要缘于毕姬出身于周人之强宗毕氏,而佣伯因其少数民族土著的狄人身份成为周人的附庸。

这可以用来说明当时A.政治实力冲击宗法制度B.等级观念阻碍民族交融C.血缘与政治的结合紧密D.女性社会地位得到提高2.《史记》《汉书》所塑造的汉武帝形象存在巨大差异。

《史记·封禅书》刻画出一个迷信神仙方术、劳民伤财的昏君形象,而《汉书·武帝纪》塑造的汉武帝则是一个勤政爱民、好施仁政、开拓有为的明君、贤君形象。

对此,解释合理的是A.儒家思想正统地位的确立B.史家所处政治环境与史书官私性质差异C.史实因年代久远无法辨别D.历史解释准确性取决于史家的学术修养3.宋朝职官考核的能力业绩内容有“四最”:生齿之最、治事之最、劝课之最、养葬之最;还有“七事”:劝课农桑、增垦田畴、户口增损、兴利除害、较正刑狱、盗贼多寡。

这些考核标准A.推动了民本思想政治化B.顺应了商品经济发展要求C.实践了积极入世的理念D.有助于探索地方治理模式4.元武宗时一个蒙古大臣占有江南田地一千二百三十顷,每年收租五十万石。

泰定帝在做晋王时,一次就捐给朝廷土地七千顷。

顺帝把公主奴伦的土地分拨给伯颜,一次就达五千顷。

大都的大承天护圣寺在文宗、顺帝时前后两次被赐予的土地达三十二万余顷。

这表明元朝中后期A.租佃经济发达B.农业种植面积不断扩大C.土地兼并严重D.寺院是最大土地占有着5.下图为明宣德至弘治年间徽州地区白银占总通货百分比。

这反映出该地区A.白银在民间的信用增强B.徽商垄断了货币流通C.明朝中国白银产量剧增D.商品经济占主导地位6.王韬说“近来谈海国掌故者,当以《瀛寰志略》、《海国图志》为噶矢(先声)”。

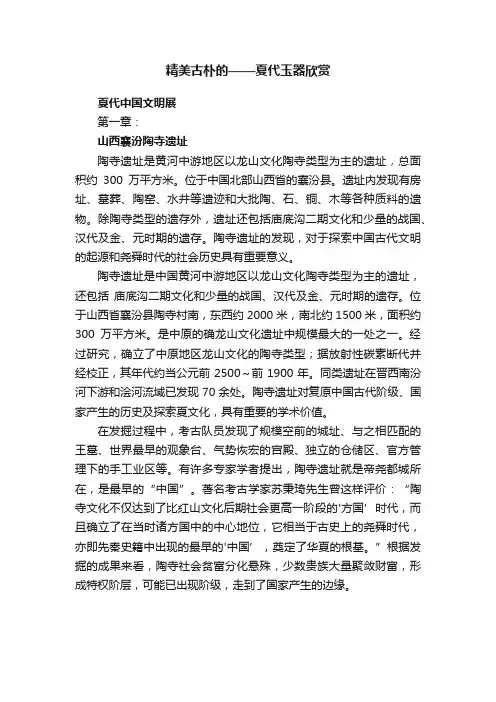

精美古朴的——夏代玉器欣赏夏代中国文明展第一章:山西襄汾陶寺遗址陶寺遗址是黄河中游地区以龙山文化陶寺类型为主的遗址,总面积约300万平方米。

位于中国北部山西省的襄汾县。

遗址内发现有房址、墓葬、陶窑、水井等遗迹和大批陶、石、铜、木等各种质料的遗物。

除陶寺类型的遗存外,遗址还包括庙底沟二期文化和少量的战国、汉代及金、元时期的遗存。

陶寺遗址的发现,对于探索中国古代文明的起源和尧舜时代的社会历史具有重要意义。

陶寺遗址是中国黄河中游地区以龙山文化陶寺类型为主的遗址,还包括庙底沟二期文化和少量的战国、汉代及金、元时期的遗存。

位于山西省襄汾县陶寺村南,东西约2000米,南北约1500米,面积约300万平方米。

是中原的确龙山文化遗址中规模最大的一处之一。

经过研究,确立了中原地区龙山文化的陶寺类型;据放射性碳素断代并经校正,其年代约当公元前2500~前1900年。

同类遗址在晋西南汾河下游和浍河流域已发现70余处。

陶寺遗址对复原中国古代阶级、国家产生的历史及探索夏文化,具有重要的学术价值。

在发掘过程中,考古队员发现了规模空前的城址、与之相匹配的王墓、世界最早的观象台、气势恢宏的宫殿、独立的仓储区、官方管理下的手工业区等。

有许多专家学者提出,陶寺遗址就是帝尧都城所在,是最早的“中国”。

著名考古学家苏秉琦先生曾这样评价:“陶寺文化不仅达到了比红山文化后期社会更高一阶段的'方国’时代,而且确立了在当时诸方国中的中心地位,它相当于古史上的尧舜时代,亦即先秦史籍中出现的最早的'中国’,奠定了华夏的根基。

”根据发掘的成果来看,陶寺社会贫富分化悬殊,少数贵族大量聚敛财富,形成特权阶层,可能已出现阶级,走到了国家产生的边缘。

玉琮:陶寺文化。

中国社会科学院考古研究所藏。

玉圭:陶寺文化。

中国社会科学院考古研究所藏。

玉圭:陶寺文化。

中国社会科学院考古研究所藏。

玉环:陶寺文化。

中国社会科学院考古研究所藏。

玉箍形器:陶寺文化。

《史学概论》教案(一)第一章:史学的概念与功能1.1 教学目标1. 了解史学的定义与内涵;2. 掌握史学的基本功能;3. 理解史学在人类文明发展中的重要性。

1.2 教学内容1. 史学的定义与内涵:历史与史学的区别,史学的研究对象与范围;2. 史学的基本功能:记录与传承,解释与分析,教育与启示;3. 史学的重要性:人类文明的发展与史学,个人修养与史学。

1.3 教学方法1. 讲授法:讲解史学的定义、功能及其重要性;2. 案例分析法:分析具体历史事件,阐述史学的功能与作用;3. 讨论法:引导学生思考史学在现实生活中的意义。

1.4 教学评价1. 课堂问答:检查学生对史学概念与功能的理解;3. 课程报告:让学生选择一个历史事件,分析其对人类文明的影响。

《史学概论》教案(二)第二章:史学的起源与发展2.1 教学目标1. 了解史学起源的背景;2. 掌握史学发展的主要阶段;3. 理解史学发展的内在规律。

2.2 教学内容1. 史学的起源:古代史学的产生,古代史学的特点;2. 史学的发展:中世纪史学,近现代史学的发展;3. 史学发展的内在规律:历史观的演变,史学研究方法的革新。

2.3 教学方法1. 讲授法:讲解史学的起源与发展过程;2. 比较法:分析不同历史阶段史学的特点与差异;3. 图像展示法:展示史学发展的相关图片,增强学生对史学发展的直观理解。

2.4 教学评价1. 课堂问答:检查学生对史学起源与发展的了解;2. 课后作业:要求学生梳理史学发展的主要阶段;3. 课程报告:让学生选择一个历史阶段,分析其史学发展的特点。

《史学概论》教案(三)第三章:史学的分支与学科交叉3.1 教学目标1. 了解史学的主要分支;2. 掌握史学与其他学科的交叉研究;3. 理解跨学科研究在史学的应用。

3.2 教学内容1. 史学的分支:通史、断代史、专门史等;2. 史学与其他学科的交叉:历史学与考古学、文献学、人类学等学科的交叉;3. 跨学科研究在史学的应用:案例分析,学术讨论。

唐朝十二坊长兴简介一. 唐朝长兴的历史背景• 1.1 张衡撰写的《长兴志》• 1.2 唐朝长兴的地理位置• 1.3 唐朝长兴的经济状况二. 唐朝长兴的建设与规划• 2.1 描述长兴的规划与布局• 2.2 论长兴的建设过程• 2.3 长兴建设中的人力物力投入• 2.4 长兴建设中的困难与挑战三. 唐朝长兴的文化繁荣• 3.1 诗词与文学• 3.2 绘画与书法• 3.3 音乐与舞蹈• 3.4 考古与文物保护四. 唐朝长兴的社会生活• 4.1 长兴的居民结构与人口状况• 4.2 长兴的居住环境与卫生状况• 4.3 长兴的商业与市场• 4.4 长兴的宗教信仰五. 唐朝长兴的政治及行政机构• 5.1 唐朝的行政体制与地方政府• 5.2 长兴的行政管理体系• 5.3 长兴的政治制度与法律法规• 5.4 长兴的官员任免与选拔机制六. 唐朝长兴的军事防御• 6.1 长兴的边防体系与城墙建设• 6.2 长兴的军队编制与武器装备• 6.3 长兴的军事训练与士兵选拔• 6.4 长兴的战争与军事经验七. 唐朝长兴的庙宇与宫殿•7.1 描述长兴的庙宇与宫殿建筑•7.2 长兴庙宇与宫殿的功能与用途•7.3 长兴庙宇与宫殿的典故与传说•7.4 长兴庙宇与宫殿的艺术价值八. 唐朝长兴的科技与发明•8.1 长兴的科技发展与成就•8.2 长兴的发明与创新•8.3 长兴的科技对社会进步的贡献•8.4 长兴科技的传承与影响九. 唐朝长兴的名人与贤者•9.1 描述长兴的名人与文化名流•9.2 长兴名人的成就与影响•9.3 长兴名人的生平事迹•9.4 长兴名人的文化遗产与纪念十. 唐朝长兴的衰落与转变•10.1 长兴经济的衰退与危机•10.2 长兴文化的变迁与衰退•10.3 长兴政治与社会的变动•10.4 长兴的历史总结与影响评价十一. 唐朝长兴的影响与价值•11.1 长兴对后世的影响与启示•11.2 长兴的价值与学术研究•11.3 长兴的历史地位与文化地位•11.4 长兴的文化遗产与保护十二. 唐朝长兴的旅游与推广•12.1 长兴的旅游资源与景点•12.2 长兴旅游的开发与规划•12.3 长兴旅游的宣传与推广•12.4 长兴旅游的经济效益与社会效益通过本文,我们可以深入了解到唐朝十二坊长兴的历史背景、建设与规划、文化繁荣、社会生活、政治及行政机构、军事防御、庙宇与宫殿、科技与发明、名人与贤者,以及衰落与转变等各个方面的情况。

2024年《拓展资料河姆渡文化》优秀教案第一章:引言1.1 教学目标了解河姆渡文化的重要性和历史地位激发学生对河姆渡文化的兴趣和好奇心1.2 教学内容介绍河姆渡文化的背景和发现过程强调河姆渡文化在中国史前文化中的重要地位1.3 教学方法使用多媒体展示河姆渡文化的图片和视频引导学生进行小组讨论和分享1.4 教学评估通过小组讨论和分享,评估学生对河姆渡文化的理解和兴趣第二章:河姆渡人的生活环境2.1 教学目标了解河姆渡人的生活环境和地理位置分析河姆渡人如何适应和利用自然资源2.2 教学内容介绍河姆渡人的居住地和生活环境分析河姆渡人的生产工具和生活方式2.3 教学方法使用地图和图片展示河姆渡人的生活环境引导学生进行小组讨论和分享2.4 教学评估通过小组讨论和分享,评估学生对河姆渡人的生活环境的了解和分析能力第三章:河姆渡人的生产活动3.1 教学目标了解河姆渡人的生产活动和农业发展分析河姆渡人如何利用自然资源进行生产3.2 教学内容介绍河姆渡人的农业生产工具和技术分析河姆渡人的狩猎、渔猎和采集活动3.3 教学方法使用图片和实物展示河姆渡人的生产工具引导学生进行小组讨论和分享3.4 教学评估通过小组讨论和分享,评估学生对河姆渡人的生产活动的了解和分析能力第四章:河姆渡人的生活与文化4.1 教学目标了解河姆渡人的日常生活和文化特点分析河姆渡文化对社会发展的影响4.2 教学内容介绍河姆渡人的居住方式、服饰和饮食分析河姆渡人的宗教信仰和艺术创作4.3 教学方法使用图片和实物展示河姆渡人的生活用品和文化特点引导学生进行小组讨论和分享4.4 教学评估通过小组讨论和分享,评估学生对河姆渡人的生活与文化特点的了解和分析能力第五章:总结与拓展5.1 教学目标总结河姆渡文化的重要性和影响激发学生对河姆渡文化研究的兴趣和热情5.2 教学内容回顾河姆渡文化的特点和成就介绍河姆渡文化研究的最新进展5.3 教学方法使用多媒体展示河姆渡文化的成就和最新研究引导学生进行小组讨论和分享5.4 教学评估通过小组讨论和分享,评估学生对河姆渡文化的总结和拓展能力第六章:河姆渡人的社会组织6.1 教学目标了解河姆渡人的社会组织结构分析河姆渡社会制度的特点和演变6.2 教学内容介绍河姆渡人的家族和部落组织分析河姆渡人的社会等级和权力结构6.3 教学方法使用图片和图表展示河姆渡人的社会组织结构引导学生进行小组讨论和分享6.4 教学评估通过小组讨论和分享,评估学生对河姆渡人的社会组织的了解和分析能力第七章:河姆渡人与自然的关系7.1 教学目标了解河姆渡人与自然环境的互动关系分析河姆渡人的环保意识和自然资源利用7.2 教学内容介绍河姆渡人的农业生产与自然环境的关系分析河姆渡人的狩猎、渔猎活动与生态系统的平衡7.3 教学方法使用图片和实物展示河姆渡人与自然环境的互动引导学生进行小组讨论和分享7.4 教学评估通过小组讨论和分享,评估学生对河姆渡人与自然关系的了解和分析能力第八章:河姆渡文化的传承与影响8.1 教学目标了解河姆渡文化对后世的影响和传承分析河姆渡文化在中国文化史上的地位8.2 教学内容介绍河姆渡文化对后世文化的贡献和影响分析河姆渡文化在现代社会的传承和发展8.3 教学方法使用多媒体展示河姆渡文化的传承和影响案例引导学生进行小组讨论和分享8.4 教学评估通过小组讨论和分享,评估学生对河姆渡文化传承与影响的了解和分析能力第九章:河姆渡文化的考古发掘与研究9.1 教学目标了解河姆渡文化的考古发掘过程和方法分析河姆渡文化研究的学术价值和方法论9.2 教学内容介绍河姆渡文化的考古发掘案例和重要发现分析河姆渡文化研究的学术贡献和方法论特点9.3 教学方法使用图片和实物展示河姆渡文化的考古发掘现场引导学生进行小组讨论和分享9.4 教学评估通过小组讨论和分享,评估学生对河姆渡文化考古发掘与研究的了解和分析能力第十章:课程总结与研究性学习建议总结河姆渡文化的主要内容和特点激发学生对河姆渡文化研究的兴趣和热情10.2 教学内容回顾河姆渡文化的核心内容和成就提出河姆渡文化研究的方向和建议10.3 教学方法使用多媒体展示河姆渡文化的总结性资料引导学生进行小组讨论和分享10.4 教学评估通过小组讨论和分享,评估学生对河姆渡文化的总结理解和研究性学习的规划能力。

中国古代艺术彩陶教案第一章:彩陶艺术概述1.1 彩陶的定义与特点1.2 彩陶的起源与发展历程1.3 彩陶艺术在中国古代文明中的地位与影响第二章:彩陶的制作工艺2.1 彩陶的制作材料与工具2.2 彩陶的制作过程与技术要点2.3 彩陶制作的技巧与创新第三章:彩陶的装饰图案3.1 彩陶装饰图案的分类与特点3.2 常见彩陶装饰图案的寓意与象征3.3 彩陶装饰图案在古代社会的意义与应用第四章:彩陶的考古发现与研究4.1 重要彩陶遗址的发现与考古挖掘4.2 彩陶的断代与年代鉴定4.3 彩陶艺术研究的意义与方法第五章:彩陶艺术鉴赏与应用5.1 彩陶艺术的价值与鉴赏方法5.2 彩陶收藏与保养的知识5.3 彩陶在现代生活中的应用与创新第六章:彩陶的分布与地域特色6.1 彩陶的主要分布区域6.2 不同地域彩陶的特色的比较6.3 地域文化对彩陶艺术的影响第七章:彩陶与古代社会生活7.1 彩陶在古代生活中的应用7.2 彩陶与古代社会的礼仪习俗7.3 彩陶艺术与古代社会生活的关联性第八章:彩陶与古代宗教信仰8.1 彩陶在古代宗教活动中的应用8.2 宗教信仰对彩陶艺术的影响8.3 彩陶艺术中的宗教元素解读第九章:彩陶的艺术流派与代表作品9.1 彩陶艺术的主要流派9.2 代表性彩陶作品的欣赏与分析9.3 彩陶艺术家的创作风格与成就第十章:彩陶艺术的传承与创新10.1 彩陶艺术的传承方式与途径10.2 现代彩陶艺术的创新与发展10.3 彩陶艺术在当代社会中的传承与创新案例分析第十一章:彩陶艺术的国际影响与交流11.1 彩陶艺术在中国古代对外交流中的角色11.2 彩陶艺术对其他文化的启示与影响11.3 国际学术界对彩陶艺术的研究与评价第十二章:彩陶艺术与相关学科的联系12.1 彩陶艺术与考古学的关联12.2 彩陶艺术与历史学的交织12.3 彩陶艺术与艺术学的对话第十三章:彩陶艺术的教育与普及13.1 彩陶艺术在教育中的重要性13.2 彩陶艺术教育的方法与策略13.3 彩陶艺术普及活动的设计与实施第十四章:彩陶艺术的保护与修复14.1 彩陶艺术品保护的重要性14.2 彩陶艺术品修复的原理与技术14.3 彩陶艺术保护与修复案例分析第十五章:彩陶艺术的未来展望15.1 彩陶艺术在现代社会的发展趋势15.2 彩陶艺术在文化创意产业中的机遇15.3 彩陶艺术教育的未来发展展望重点和难点解析重点:1. 彩陶艺术的定义、特点及其在中国古代文明中的地位与影响;2. 彩陶的制作工艺、装饰图案及地域特色;3. 彩陶在古代社会生活、宗教信仰中的应用及其与古代礼仪习俗的关联;4. 彩陶艺术流派、代表作品及艺术家的创作风格与成就;5. 彩陶艺术的传承与创新,以及在现代社会中的发展前景。

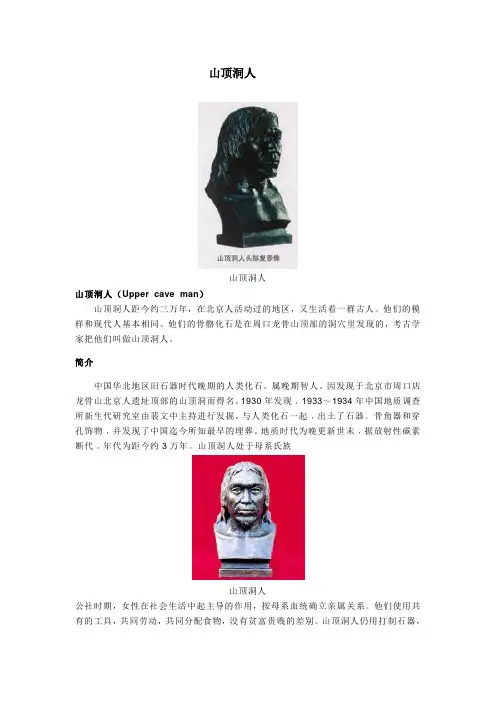

山顶洞人山顶洞人山顶洞人(Upper cave man)山顶洞人距今约三万年,在北京人活动过的地区,又生活着一群古人。

他们的模样和现代人基本相同。

他们的骨骼化石是在周口龙骨山顶部的洞穴里发现的,考古学家把他们叫做山顶洞人。

简介中国华北地区旧石器时代晚期的人类化石。

属晚期智人。

因发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名。

1930年发现﹐1933~1934年中国地质调查所新生代研究室由裴文中主持进行发掘。

与人类化石一起﹐出土了石器﹑骨角器和穿孔饰物﹐并发现了中国迄今所知最早的埋葬。

地质时代为晚更新世末﹐据放射性碳素断代﹐年代为距今约3万年。

山顶洞人处于母系氏族山顶洞人公社时期,女性在社会生活中起主导的作用,按母系血统确立亲属关系。

他们使用共有的工具,共同劳动,共同分配食物,没有贫富贵贱的差别。

山顶洞人仍用打制石器,但已掌握磨光和钻孔技术。

他们已会人工取火,靠采集、狩猎为生,还会捕鱼。

他们能走到很远的地方同别的原始人群交换生活用品。

山顶洞人已用骨针缝制衣服,懂得爱美。

他们死后还要埋葬。

在山顶洞人的洞穴里还发现了一些有孔的兽牙,海钳壳和磨光的石珠,大概是他们佩戴的装饰品。

山顶洞人生活的集体,是由血缘关系合起来的氏族。

一个氏族有几十个人,由共同的祖先繁衍下来。

他们居住在一起,使用公有的工具,共同劳动,共同分配食物,没有贫富贵贱的差别。

发现地点中国北京郊外周口店龙骨山猿人洞中曾发现多具北京猿人化石,但在山的最顶端石钟乳洞,即山顶洞中,1933年有新人阶段的化石人骨出土。

称此为山顶洞人。

地质年代相当于欧洲旧石器晚期。

至少为7个人体的人骨,年龄范围自新生儿至老年。

其中三个头骨保存良好。

根据魏敦瑞(F.Weidenreich)的主张,其中男性老人与欧洲克罗马农人相似,成年女性头骨A是美拉尼西亚人,成年女性B与爱斯基摩人相似。

魏敦瑞从这一事实出发,认为远古时代人的个体差异较之今日的人种差异为大,这是由于各地方的人经过选择,而产生了今日人种的变异。

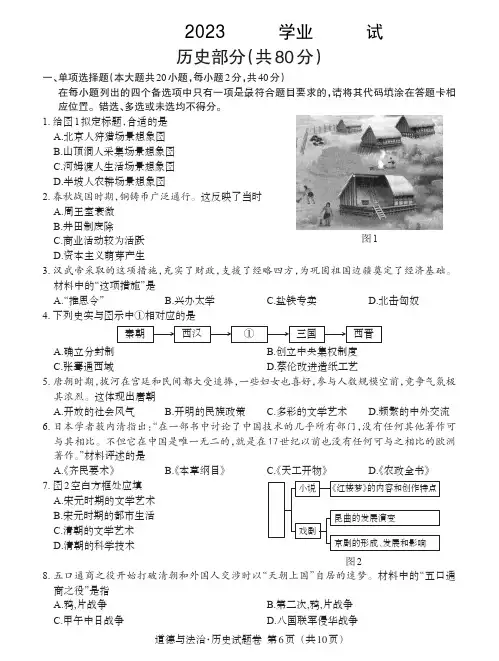

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其代码填涂在答题卡相应位置。

错选、多选或未选均不得分。

1.给图1拟定标题,合适的是A.北京人狩猎场景想象图B.山顶洞人采集场景想象图C.河姆渡人生活场景想象图D.半坡人农耕场景想象图2.春秋战国时期,铜铸币广泛通行。

这反映了当时A.周王室衰微B.井田制废除C.商业活动较为活跃D.资本主义萌芽产生3.汉武帝采取的这项措施,充实了财政,支援了经略四方,为巩固祖国边疆奠定了经济基础。

材料中的“这项措施”是A.“推恩令”B.兴办太学C.盐铁专卖D.北击匈奴4.下列史实与图示中①相对应的是A.确立分封制B.创立中央集权制度C.张骞通西域D.蔡伦改进造纸工艺5.唐朝时期,拔河在宫廷和民间都大受追捧,一些妇女也喜好,参与人数规模空前,竞争气氛极其浓烈。

这体现出唐朝A.开放的社会风气B.开明的民族政策C.多彩的文学艺术D.频繁的中外交流6.日本学者薮内清指出:“在一部书中讨论了中国技术的几乎所有部门,没有任何其他著作可与其相比。

不但它在中国是唯一无二的,就是在17世纪以前也没有任何可与之相比的欧洲著作。

”材料评述的是A.《齐民要术》B.《本草纲目》C.《天工开物》D.《农政全书》7.图2空白方框处应填A.宋元时期的文学艺术B.宋元时期的都市生活C.清朝的文学艺术D.清朝的科学技术8.五口通商之役开始打破清朝和外国人交涉时以“天朝上国”自居的迷梦。

材料中的“五口通商之役”是指A.鸦,片战争B.第二次,鸦,片战争C.甲午中日战争D.八国联军侵华战争历史部分(共80分)图1图2戏剧小说《红楼梦》的内容和创作特点昆曲的发展演变京剧的形成、发展和影响江西省2023年初中学业水平考试9.如果一个民族面对着深重的危机,却看不到前途和希望,只是沉浸在一片悲愤和沮丧绝望的情绪中,或者只是不顾一切地起来蛮干,那谈不上民族的新觉醒,这就需要有新的社会力量站在民族解放运动的前头。

第七编巴渝文化的反思与展望(249——275)四、综合练习题1. 巴渝文化是中华文化的一个重要组成部分,它是指在巴地萌发的、经过漫长历史溶进的逐渐形成、发展、丰富的、独具特色的一种地域文化。

2. 巴文化是巴渝文化的源头,随着历史的演进,文明的发展,在秦汉时期,巴渝文化逐渐形成,呈现出范围更广泛、内涵更丰富的特征。

3. 巴渝的称呼不同于巴蜀的是,最初它不是指两个国家,仅仅是巴渝舞的代称,后来泛指以重庆为中心的巴国广大地区。

4. 根据考古学的成果可知,早在 200 万年前,三峡地区的巫山一带,便有了人类活动的踪迹。

5. 上世纪80年代中期,巫山县龙骨坡就发掘出距今200万年的被称为巫山猿人的古人类化石“直立人巫山亚种”。

6.上世纪中后期考古工作者曾在丰都发掘出距今万年的旧石器时代遗址,还在铜梁、江津、合川、大渡口等区县境内发现了 2万年以前的旧石器。

7. 源于巴县(今重庆九龙坡区铜罐驿)冬笋坝文化,其中最具特征的是船棺葬具。

8.上世纪70年代发掘出的涪陵小田溪上古巴王陵墓,有14件一套的错金编钟、虎纽錞于、铜钲等乐器9. 《山海经》称巴人是伏羲氏的后裔,从它记述的“巴人请讼于孟涂之所”,可以推知早期巴人栖息、生活在巫山山脉一带,后来曾向东发展,形成了较大的部落群,再后又向西迁徙,进入四川盆地东部。

10.一位姓巴,名务相的巴人酋长与樊氏,瞫氏,相氏,郑氏竞争部落之长,通过投剑、泛舟于水两件事情令人信服地当上了部落首领,大家推为癛君。

11. 后世多以的板楯蛮、槃瓠、癝君后裔后裔为巴人先民的三支主源。

12.巴渝歌发展为竹枝词,又经过唐代诗人刘禹锡的改造和身体力行的创作,逐渐成独特诗歌形式。

13.今日之重庆,是中国四大直辖市之一,地域广阔,人口众多。

其东西长约 470 公里,南北长约 450 公里,总面积达 8.2 万平方公里。

14. 巴渝文化精神卓然瞩目,特色鲜明,其实质之一,便是它的大熔炉性与多元性。

15. 1937 年11月20日,国民政府发表《国民政府移驻重庆宣言》。

清代徽成盆地农业发展考班级2012级历史一班姓名刘福学号20123020236清代徽成盆地农业发展考【摘要】:徽成盆地,因其大部分在徽县和成县境内, 故名徽成盆地。

有清以来,其经济较前代有了重大发展。

其原因分为自然环境越、清代人口的大量迁入、水利的兴修、农作物的栽培与推广四个方面。

研究它,对于现今徽成盆地的发展具有重要的借鉴意义。

【关键词】:徽成盆地政区沿革嘉陵江上游农业徽成盆地,素有陇上小江南之称,其位于甘肃省东南部, 西起西和县成寨, 东至两当县左家坪, 北界西和县石峡, 南抵成县索池坝、徽县何家沟、两当县西坡。

东西长100 公里, 南北宽12—20 公里, 面积约1500 平方公里。

因其大部分在徽县和成县境内, 故名徽成盆地。

该区地当甘、陕、川三省交界,素有“秦陇锁钥”、“川蜀门户”之称, 战略位置非常重要, 自古以来就是兵家相争之地。

一、徽成盆地政区沿革政区作为国家贡赋和力役正常输纳的保障,是指一个国家根据行使政权职能和执行国家任务的需要,并考虑自然地理条件(山川形便)、历史传统、经济联系和民族分布等状况,对领土实行划分和调整所划定的行政管理区域。

可见历史上政区的设置、变化和发展都不同程度的受到区域地理条件(自然、人文)、区域间的地缘关系、区域的经济开发和区域社会组织内部矛盾运动(人口的增长与迁移、阶级和民族矛盾)等多种因素的复合影响。

徽县,秦属陇西郡, 西汉属武都郡, 东汉因之。

三国时属蜀汉, 晋永嘉后没于氐羌, 北魏置广化县, 于县置广化郡。

隋初改广化县为河池县, 属河池郡, 五代因之。

北宋开宝五年( 972 年) 河池县移治今城关镇,南宋为南凤州治。

元初析河池县置永宁县, 治今永宁镇, 至元元年( 1264 年) 改南凤州为徽州,至元七年( 1270年) 省河池、永宁县入徽州。

明仍曰徽州, 属巩昌府, 清初因之, 雍正七年( 1729 年)改州为县, 属秦州直隶州。

成县, 春秋时为白马氏国, 秦属陇西郡, 西汉属武都郡, 东汉为武都郡治下辩, 界于武都、陇右二郡之间。

图1 裂瓣纹银盒、铜盒1~5.银盒(广州西汉南越王墓D2、临淄窝托村西汉齐王墓一号随葬坑1:72、青州东高镇西辛齐国贵族墓B1:11、盱眙县大云山西汉江都王陵M1K Ⅰ⑥:661、巢湖北山头一号墓BM1:22) 6.铜盒(晋宁石寨山滇王家族墓地M11:6)广东广州南越王墓主棺室“足箱”内出土1件银盒(D2),内尚存半盒药丸。

银盒器身、器盖用捶揲法压印出蒜瓣形纹饰,盖顶分立3个后加的纽座,3纽座处分别刻“Ⅰ”“Ⅱ”“Ⅲ”编码符号,“Ⅰ”纽处刻“一斤四两右游一私官容三升大半□”,“Ⅱ”纽处刻“名曰百册一”。

器底焊接铜圈足,残存“之三”“私官容□”“□名曰(以下刮去)”3处铭文。

通高12.1厘米。

(图1-1)银盒器体造型、纹饰、制作工艺均不同于中国传统,却能从波斯文化中找到源头,再加上后刻铭文、添加盖纽和铜圈足、盒体与纽座不同部位金铜含量有明显差别等原因,发掘者认为银盒可能是舶来品,而后来焊接的盖纽和器座则应是流入南越国后附加上去的[1]210。

这类银盒在国内共发现6件,均分布于东南沿海地带。

除广州南越王墓外,其他分别出土于山东临淄窝托村西汉齐王墓一号随葬坑(1件,标本编号1:72)[2](图1-2),山东青州东高镇西辛齐国贵族墓(2件,标本编号B1:11、B1:12)[3](图1-3),江苏盱眙县大云山西汉江都王陵(1件,标本编号M1K Ⅰ⑥:661)[4](图1-4),安徽巢湖北山头一号墓(1件,标本编号BM1:22)[5](图1-5)也有出土。

另外,云南晋宁石寨山滇王家族墓地出土镀锡铜盒2件(标本编号M12:33、M11:6)[6](图1-6),虽与银盒质地有别,但形制相同,可归入一类器物讨论。

银盒在造型、纹样风格、制作工艺等方面高度一致,具有共同的文化内涵,均出土于战国晚期至西汉时期的诸侯王墓或地方割据政权王墓,应属当时的稀有产品,为墓主人生前珍爱之物。

银盒引起了学者们的广泛关注。

李学勤[7]、黄展岳[8]、孙机[9-10]、徐苹芳[11]、齐东方[12]、林梅村[13]、米歇尔·琵若茹丽[14]、饶宗颐[15]、赵德云[16]、刘庆柱[17]、李零[18]、周永卫[19]、霍雨丰[20]、王云鹏等[21]对银盒的铭文、产地、流转经过、名称、用途、造型渊源、输入路线等问题进行了广泛而深入的研究。

山东高考选择题高频考点及模式一、基础模式(一)方法与技巧1、方法:判断试题类型1)考查历史表象的本质或实质:反映了、揭示了、体现了、说明了、表明了等2)考查引发历史表象的原因、背景、条件和目的。

措辞主要有:因为、为了、旨在、意在、促使(属于将来时)3)考查历史表象产生的结果、影响、意义和评价。

措辞主要有:……了,如促进了、推动了、产生了等(属于完成时)4)考查历史表象对应的史实。

2:、答题技巧:方法: 先看对错,再看深浅,选项一般在材料中看不到。

方法:问原因,选项要能解释题干现象产生的原因,分清是直接还是根本的。

问目的,主要考察对历史事件的理解要到位,要选表达目的最到位。

方法:注意措辞,避免绝对化。

方法:只看对错,是否全面。

原因背景类。

二、核心考点和链接高考三、选择题分类1、史料主旨型选择题【命题特点】史料主旨类选择题是以历史典籍碑刻类以及最新的考古发现报告等截取的文字材料作为载体而设计的考题,具有史料来源广、原始性强、命题思路新、考查能力强、历史主旨鲜明的特点。

【解题方法】解答一般运用“读、找、联、析”四步法解答。

“读”就是阅读题干文字史料,明确题目立意及考查的角度,解读史料信息及反映的主旨内涵;“找”是确定解答的关键词,即求答项,明确求答的方向;“联”是根据解读史料,确定题目考查的主干考点,关联所学知识,分析思考史料有效信息;“析”是据题干信息,迁移历史知识和结论,分析备选项是否符合题干史料和题意要求,最后确定出符合题意的答案。

注意:有时材料太长,观点隐藏在后半部分,需要完整阅读;有时设问为否定式,需要标记设问关键词;常见的名词在材料中有特定含义;注意材料中时空限制和材料出处。

【试手环节】“盖以衙门中吸食最多,如幕友、官亲、长随、书办、差役,嗜鸦片者十之八九,皆力能包庇贩卖之人,若不从此严起,彼正欲卖烟者为之源源接济,安肯破获以断来路?是以开馆应拟绞罪,律例早有明条,而历年未闻绞过一人,办过一案,几使例同虚设,其为包庇可知”(1838年9月林则徐奏折)。

千年古县——抚宁抚宁县(FUNIG XIAN)依山傍海历史悠久,夏属冀州,西汉为骊城县,唐武德二年(公元619年),取“抚我黎庶,宁我子妇”之意,始称抚宁县。

抚宁县位于中国河北省东北部,是沿海开放城市——秦皇岛的中心县,辖九镇二乡和四个技术、旅游、工业开发区。

总人口52.3万。

总面积1645.8平方公里。

抚宁资源丰富、区位优越,环抱秦皇岛,邻近北京、天津、唐山等大城市。

境内铁路、公路四通八达,通讯先进迅捷,电力、煤炭充足,县城新区和南戴河城镇基础建设日臻完善,生活服务设施齐全,文化娱乐场所众多。

开放的抚宁充满生机,百业兴旺。

农业产业结构日趋合理,已形成玉米、果品、蔬菜、生猪、水产品产、加工、销售一条龙的经济雏形。

工业以钢铁、玉米深加工等优势产业为龙头,初步形成门类齐全的工业体系。

文化、教育、科技、体育、卫生事业发展迅速,旅游业方兴未艾。

一、行政区划抚宁县总面积1645.8平方公里,总人口52.3万人,辖二个街道11个乡镇3个管理区,共615个行政村。

其中包括:骊城街道、南戴河街道、抚宁镇、坟坨管理区、下庄管理区、田各庄管理区、留守营镇、榆关镇、台营镇、大新寨镇、牛头崖镇、石门寨镇、驻操营镇、杜庄镇、茶棚乡、深河乡、南戴河旅游区。

二、自然地理抚宁县位于河北省东北部,县城距省会石家庄453 公里,西距北京240公里,东距秦皇岛30.5公里。

南临渤海,北靠长城,东部与秦皇岛和辽宁接壤,西与昌黎、卢龙两县相邻。

又处辽西走廊,扼华北与东北之咽喉,地理位置十分优越。

地理坐标为:东经119°04′至11 9°46′,北纬39°41′40°19′。

西汉时称骊城县,唐武德二年(公元619年)取“抚我黎庶,宁我子妇”之意,始称抚宁县。

属秦皇岛市管辖,1988年被国务院确定为沿海开放县。

曾荣获全国科技工作先进县、体育工作先进县、中国民间艺术之乡、中国吹歌之乡、中华诗词之乡、农村电气化县等称号;从1995年到1998年连续四年被河北省委、省政府授予实绩突出县;1997 年建成小康县,1995、1999年两次被河北省委命名为农村基层党建先进县。

北京故宫馆藏青铜器赏析(1)北京故宫馆藏青铜器赏析(1)青铜器的产生是古代中国从野蛮时代走向文明时代的重要标志之一。

留存至今的青铜器是研究我国古代政治、文化的重要资料。

北京故宫博物院是收藏青铜器数量最多的博物馆之一。

藏品达一万余件,其中部分是清宫旧藏的传世品,另一部分是近年考古发现、私人捐赠和故宫收购的。

故宫博物院藏青铜器时代序列完整,器类齐全,此为故宫藏青铜器之一大特色。

其藏品时代可分为商代前、后期,西周早、中、晚期,春秋前期、后期,战国前、后期,秦、两汉等。

这些藏品多数为传世品,其中许多是稀世之珍。

故宫现藏先秦有铭文的青铜器达一千六百余件,数量列国内各博物馆之首。

有重要铭文的器物如:其三卣,其铭文记述了帝辛时期有关赏赐、祭祀等内容,此三卣是商代铭文最长的器物。

西周中期的《师旂鼎》铭文记录了当时军法处置的情况。

春秋后期的《能原鎛》是一组越国编鎛中残存的传世品,鎛上的铭文释读是多年来困扰古文字学界的一个难度较大的课题。

青铜器所蕴含的历史信息、艺术信息和科技信息具有极其重要的价值。

商代前期兽面纹鼎,通高21cm,宽18.3cm,重1.04kg鼎圆体,深腹,薄壁,平口沿外折,口沿上有双立耳。

腹下三扁足,足作夔形,首朝上,尾部作支点。

颈部饰兽面纹,无地纹。

鼎是青铜礼器中最重要的一类器物,自考古学上的二里头文化时期开始出现,一直沿用至明清时代,是青铜器中流行时间最长的器物。

鼎圆体,深腹,薄壁,平口沿外折,口沿上有双立耳。

腹下三扁足,足作夔形,首朝上,尾部作支点。

颈部饰兽面纹,无地纹。

兽面纹觚,通高15.1cm,宽10.7cm,重0.37kg觚体圆,喇叭形状,侈口,束腰,圈足。

腰饰兽面纹,无地纹,上饰弦纹二道,下饰弦纹三道。

兽面纹觚形体较小,纹饰简单,颈部较短,口沿向外伸张不大,这些都是商代前期青铜觚的特点。

弦纹盉,通高21.2cm,宽14.7cm,重1.36kg盉上部为半圆形,顶部有一倾斜的管状流,流的根部有一桃形口,口上有唇边,腹部整体作三个袋状尖足,有一素鋬,颈部有一窄沿,下饰弦纹三道。