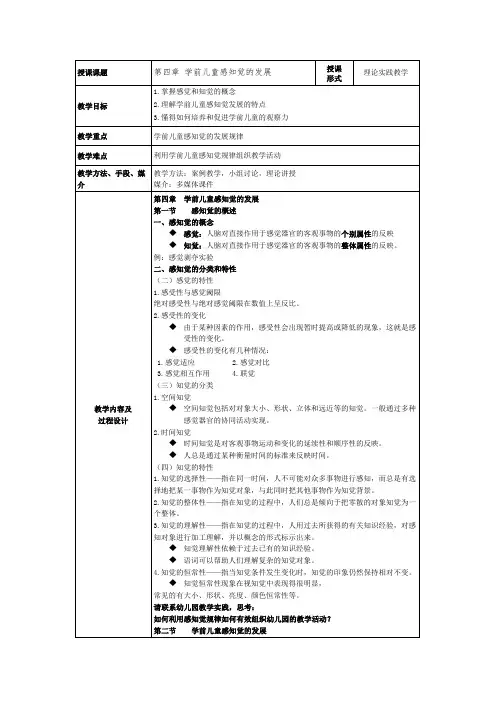

学前儿童感知觉的发展

- 格式:pptx

- 大小:6.48 MB

- 文档页数:5

学前儿童感知觉的发展知识要点1、感知觉在学前儿童发展中的作用:(1)感知觉是人生最早出现的认识过程,是其他心理现象产生的基础;(2)感知觉是儿童认识世界的基本手段。

2、研究婴儿感知觉经验的方法:(选择)视觉偏好法(呈现至少两种刺激,观察婴儿偏好哪一种);习惯化方法(测量婴儿感知觉能力最普遍的方法,反复呈现刺激物,使得婴儿对刺激物越来越熟悉,直到对刺激物不再做出反应。

去习惯化:即婴对某种刺激形成习惯化后,随着另一个新刺的出现,反应又会增强,习惯化便立刻消失的现。

);诱发电位法(给婴儿呈现一种刺,激励其看到刺激时脑电波的变化);高振吸吮法(分析婴儿的吸吮动作,研究其对感知环境的反应)。

3、出生后3周,婴儿能将视线集中在物体上;出生2个月的婴儿能够追随水平方向移动的物体;出生3个月的婴儿能追随物体做圆周运动。

4、视敏度是指视觉精确地辨别细微物体或远距离物体的能力,即通常所说的视力。

5、颜色视觉是指区别颜色细微差异的能力,也称辨色力。

颜色视觉与颜色的三个特性有关,即颜色的明度、色调、饱和度。

(选择)6、触觉:是皮肤受到机械刺激时产生的感觉,是皮肤感觉和运动觉的联合。

7、婴儿一出生就表现出明显的味觉偏爱。

8、知觉大小恒常性:是指不管物体离眼睛距离多远,及其在视网膜上成像的大小变化如何,都能够认识到物体的大小尺寸不会变化的能力。

9、从4岁开始,幼儿区别各种色调细微差别的能力才逐渐发展。

5岁儿童不仅注意到色调,而且注意到颜色的明度和饱和度。

10、婴儿的视觉偏好:喜欢轮廓清楚的图形、喜欢有环形和有条形的图形、喜欢同心圆的图形多于非同心圆的图形、喜欢较复杂的图形多于较简单的图形、喜欢人脸多于其他图形、喜欢正常的人脸,不爱看眼鼻嘴位置歪曲的人脸。

11、婴儿的形状知觉发展很快,3岁儿童基本上已能正确地找出相同的几何图形。

3个月的婴儿会区分能抓握的物体和不能握住的过大物体。

幼儿方位知觉发展的顺序是上下、前后、左右,通常3岁儿童仅能辨别上下方位,4岁儿童开始能辨别前后方位,5岁儿童开始能以自身为中心辨别左右方位,6岁儿童虽然能完全正确地辨别上下前后4个方位,但以自身为中心的左右方位辨别仍未达到完善。

学前儿童心理学(知识点)一、学前儿童心理发展概述1. 学前儿童心理发展的特点学前儿童心理发展具有连续性和阶段性。

在这个阶段,儿童的大脑发育迅速,好奇心和探索欲强烈,语言、认知、情感、社会性等方面都呈现出显著的发展。

2. 影响学前儿童心理发展的因素学前儿童心理发展受到遗传、环境、教育等多方面因素的影响。

家庭、幼儿园、社会环境等都是儿童心理发展的关键因素。

3. 学前儿童心理发展的基本规律学前儿童心理发展遵循一定的规律,如从简单到复杂、从具体到抽象、从被动到主动、从低级到高级等。

这些规律为我们教育引导儿童提供了依据。

二、学前儿童认知发展1. 感知觉发展学前儿童的感知觉发展迅速,他们对事物的观察和认知能力逐渐提高。

教育者应注重培养儿童的观察力、注意力、想象力等。

2. 记忆力发展学前儿童的记忆力表现为无意记忆占主导地位,有意识记逐渐发展。

教育者可以通过游戏、故事等形式,提高儿童的记忆力。

3. 思维发展学前儿童的思维以具体形象思维为主,逐渐向抽象逻辑思维过渡。

教育者应注重培养儿童的思维能力,如分类、比较、推理等。

4. 语言发展学前儿童的语言发展关键期在36岁,教育者应抓住这一时期,培养儿童的语言表达能力、倾听能力和沟通能力。

三、学前儿童情感发展1. 情感发展的特点学前儿童的情感丰富而脆弱,他们容易受到外界因素的影响。

教育者要关注儿童的情感需求,帮助他们建立积极的情感态度。

2. 情绪调节能力学前儿童的情绪调节能力逐渐提高,教育者应教会他们如何表达和调节情绪,以促进心理健康。

3. 亲社会行为学前儿童的亲社会行为表现为关爱他人、合作、分享等。

教育者要通过榜样示范、情境体验等方式,培养儿童的亲社会行为。

四、学前儿童社会性发展1. 自我意识发展学前儿童的自我意识逐渐增强,他们开始关注自己的外貌、能力、性格等方面。

教育者要引导儿童正确认识自己,培养自信心。

2. 同伴关系发展3. 规则意识与道德观念学前儿童开始理解和遵守社会规则,教育者要培养儿童的规则意识和道德观念,为他们的社会化奠定基础。

一、教学目标:1. 了解学前儿童感知觉的发展特点及规律。

2. 掌握促进学前儿童感知觉发展的教育方法。

3. 提高教师对学前儿童感知觉发展的观察和指导能力。

二、教学内容:1. 感知觉的定义及分类。

2. 学前儿童感知觉的发展特点。

3. 感知觉发展的影响因素。

4. 促进学前儿童感知觉发展的教育策略。

5. 感知觉发展障碍及干预方法。

三、教学方法:1. 讲授法:讲解感知觉的定义、分类和发展特点。

2. 案例分析法:分析实际案例,探讨感知觉发展的影响因素和教育策略。

3. 小组讨论法:分组讨论感知觉发展障碍及干预方法。

4. 实践操作法:设计感知觉发展活动,进行实际操作。

四、教学准备:1. 教材:《学前儿童发展心理学》。

2. 课件:感知觉发展相关图片、视频等。

3. 活动材料:感知觉发展活动用品。

五、教学过程:1. 导入:通过引入问题,引发学生对学前儿童感知觉发展的思考。

2. 讲解:讲解感知觉的定义、分类和发展特点,分析感知觉发展的影响因素。

3. 案例分析:分析实际案例,讨论感知觉发展的教育策略。

4. 小组讨论:分组讨论感知觉发展障碍及干预方法。

5. 实践活动:设计感知觉发展活动,进行实际操作。

6. 总结:归纳总结本节课的主要内容和知识点。

六、教学评估:1. 平时成绩:考察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况。

2. 案例分析报告:评估学生在案例分析中的理解程度和分析能力。

3. 实践活动报告:评估学生在实践活动中的操作能力和对感知觉发展策略的应用。

4. 课后作业:检查学生对课堂所学知识的掌握和运用情况。

七、教学资源:1. 教材:《学前儿童发展心理学》。

2. 网络资源:有关学前儿童感知觉发展的研究报告、教育文章等。

3. 视频资源:有关学前儿童感知觉发展的实验、教学案例等。

4. 活动材料:感知觉发展相关教具、玩具等。

八、教学进度安排:第1周:讲解感知觉的定义、分类和发展特点。

第2周:分析感知觉发展的影响因素和教育策略。

第3周:案例分析,讨论感知觉发展的教育策略。

1. 了解学前儿童感知觉的发展特点及影响因素。

2. 掌握感知觉训练的基本方法,提高儿童感知觉能力。

3. 培养教师对儿童感知觉发展的关注和引导意识。

二、教学内容1. 学前儿童感知觉的发展特点视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等方面的发展感知觉的年龄特点和个体差异2. 影响学前儿童感知觉发展的因素生理因素:如年龄、性别等环境因素:如教育、文化等遗传因素:如家族遗传等3. 感知觉训练的基本方法感觉统合训练:通过多种感官刺激,提高儿童感知觉整合能力游戏法:通过趣味性强的游戏,锻炼儿童的感知觉能力情境教学法:创设丰富的教学情境,激发儿童的感知觉发展4. 感知觉训练在教育中的应用日常生活教育:通过日常活动,培养儿童的感知觉能力专业课程设置:针对不同年龄段儿童,设计相应的感知觉训练课程5. 教师在儿童感知觉发展中的作用观察与评估:了解儿童的感知觉发展水平,为教学提供依据引导与支持:在教学过程中,给予儿童必要的引导和支持,促进感知觉发展1. 讲授法:讲解学前儿童感知觉的发展特点、影响因素、训练方法等理论知识。

2. 案例分析法:分析实际案例,讨论儿童感知觉发展的问题及解决方法。

3. 小组讨论法:分组讨论感知觉训练的应用和教师在其中的作用,分享心得体会。

4. 实践活动法:设计感知觉训练活动,进行实际操作,提高学员的实践能力。

四、教学评价1. 课堂参与度:评估学员在课堂上的发言、讨论等活跃程度。

2. 案例分析报告:评估学员对案例分析的深度及提出的解决方案。

3. 实践报告:评估学员设计的感知觉训练活动的创新性、实用性等。

五、教学资源1. 教材:选用权威、实用的学前教育专业教材,如《学前教育学》、《儿童发展心理学》等。

2. 课件:制作精美、清晰的课件,辅助讲解和展示教学内容。

3. 案例库:收集各类儿童感知觉发展案例,用于分析和讨论。

4. 感知觉训练器材:准备各类感知觉训练器材,如拼图、沙盘、益智玩具等。

5. 网络资源:利用互联网查找相关论文、资讯,丰富教学内容和视角。

学前儿童发展的一般规律一、认知发展认知发展是指学前儿童在感知、注意、记忆、思维和想象等方面的心理发展。

学前儿童的认知发展遵循着一定的规律,从简单到复杂,从具体到抽象,从被动到主动。

以下是一些主要的认知发展规律:1.感知觉的发展:随着年龄的增长,学前儿童的感知能力逐渐发展,包括听觉、视觉、触觉、味觉和嗅觉等。

在出生后的最初几年里,儿童对世界的感知逐渐从模糊的、混沌的整体向更加清晰、具体的方向发展。

2.记忆的发展:学前儿童的记忆能力随着年龄的增长而提高。

他们的记忆从无意识、机械记忆逐渐向有意识、理解记忆过渡。

儿童开始能够回忆和再认之前的事件,并开始能够进行简单的信息分类和编码。

3.思维的发展:学前儿童的思维方式从直觉行动思维向具体形象思维过渡。

他们开始能够对事物进行简单的分析和推理,但仍需要借助具体的形象或行动来理解和思考问题。

4.想象的发展:想象是指创造新的形象或情境的能力。

在学前阶段,儿童的想象从简单的、模仿性的形象逐渐向更丰富、有创造性的形象发展。

他们开始能够进行简单的角色扮演游戏,表现一些创造性的行为。

二、情感和社会性发展情感和社会性发展是指学前儿童在情感表达、社会认知和社交技能等方面的发展。

以下是情感和社会性发展的主要规律:1.情感表达的发展:学前儿童的情感表达逐渐变得更加丰富和复杂。

他们开始能够体验和表达更多种类的情绪,如高兴、悲伤、愤怒等,并开始理解这些情绪的原因和结果。

2.社会认知的发展:社会认知是指儿童对他人和社会的认知和理解。

在学前阶段,儿童开始能够理解他人的思想、情感和行为,并开始形成初步的道德观念和社会规范。

3.社交技能的发展:学前儿童逐渐发展出与人交往的能力,包括分享自己的观点和经验、解决冲突、合作游戏等。

他们开始理解并遵守一些简单的社交规则,如轮流和分享。

三、动作和身体发展动作和身体发展是指学前儿童在大肌肉运动和精细动作方面的能力发展。

以下是动作和身体发展的主要规律:1.大肌肉运动的发展:随着年龄的增长,学前儿童的跑、跳、平衡等大肌肉运动能力逐渐提高。

学前儿童(3-6岁)的知觉发展具有以下特点:

1. 多感官参与:学前儿童在感知世界时,通过多种感官参与,如视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等,以获取全面的感知经验。

2. 感知的综合性:学前儿童开始将多个感官输入整合起来,形成更完整的感知和认知。

他们能够同时利用视觉、听觉等感官信息,建立起物体、人物和环境的整体认知。

3. 注意力和集中力的发展:学前儿童的注意力和集中力逐渐发展,能够更长时间地专注于感知任务,更好地过滤干扰信息,并集中注意力于感兴趣的对象或活动上。

4. 平面视野逐渐增大:学前儿童的视野逐渐扩展,能够注意到更广阔的视觉范围,不再局限于狭窄的焦点,而是能够感知周围的环境和物体。

5. 触觉和运动发展:学前儿童通过触摸和运动来感知世界。

他们喜欢用手触摸和探索物体的形状、质地和温度,并通过运动探索空间、距离和方向等概念。

6. 形状和颜色辨识:学前儿童开始学习辨识和命名物体的形状和颜色,能够将视觉输入与语言表达相结合,逐渐形成概念的建构。

7. 感知细节和整体:学前儿童开始注意和辨识物体的细节,并将细节整合成整体形象。

他们能够注意到细微的差异,如大小、形状和位置等。

这些特点反映了学前儿童在感知发展方面的基本特征。

通过对世界的感知和经验积累,他们逐渐建立起对物体、人物和环境的认知,为后续的学习和发展奠定基础。

《学前儿童感知觉的发展》教案第一章:绪论1.1 课程介绍了解本课程的目标和内容,掌握课程的结构和教学方法。

1.2 儿童感知觉发展的概述解释儿童感知觉的定义和重要性。

探讨儿童感知觉发展的基本过程和阶段。

第二章:感觉和知觉的基本理论2.1 感觉的基本理论介绍感觉的定义和分类,包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。

解释感觉机制和感觉处理的基本过程。

2.2 知觉的基本理论介绍知觉的定义和分类,包括空间知觉、形状知觉、颜色知觉和运动知觉。

解释知觉机制和知觉处理的基本过程。

第三章:儿童感知觉发展的影响因素3.1 遗传因素对儿童感知觉发展的影响探讨遗传因素对儿童感知觉发展的作用和影响。

3.2 环境因素对儿童感知觉发展的影响探讨环境因素对儿童感知觉发展的作用和影响,包括家庭环境、教育环境和社交环境。

3.3 教育因素对儿童感知觉发展的影响探讨教育因素对儿童感知觉发展的作用和影响,包括教育方法和教育内容。

第四章:儿童感知觉发展的评估和干预4.1 儿童感知觉发展的评估方法介绍常用的儿童感知觉评估方法,包括观察法、测试法和问卷调查法。

4.2 儿童感知觉发展的干预策略探讨针对儿童感知觉发展问题的干预策略,包括教育干预、心理干预和药物治疗。

第五章:儿童感知觉发展的教育实践5.1 感知觉发展的教育目标确定儿童感知觉发展的教育目标和内容。

5.2 感知觉发展的教育方法和活动介绍适合儿童感知觉发展的教育方法和活动,包括游戏、故事、手工和音乐。

5.3 感知觉发展的教育实践案例提供一些感知觉发展的教育实践案例,供教师参考和借鉴。

第六章:视觉发展6.1 视觉发展的基本理论探讨视觉发展的定义和重要性。

介绍视觉系统的基本结构和功能。

6.2 儿童视觉发展的阶段和特点阐述儿童视觉发展的阶段,包括婴儿期、幼儿期和学龄前期。

分析各个阶段视觉发展的特点和变化。

6.3 促进儿童视觉发展的教育实践探讨如何通过教育实践活动促进儿童视觉发展。

介绍适合儿童视觉发展的教育方法和活动。

简述学前儿童感知觉发展的主要阶段学前儿童的感知觉发展是指孩子在早期阶段对外界信息的感知和认知能力的逐渐形成和发展过程。

感知觉是儿童认知能力的基础,对于他们的学习和发展具有重要的影响。

学前儿童的感知觉发展经历了几个主要阶段,分别是感觉期、认知期和概念期。

在感觉期,学前儿童主要通过感觉器官接收和处理外界的感觉刺激。

他们开始注意到周围的声音、光线、颜色等感觉信息,并逐渐学会区分不同的感觉刺激。

他们会通过触摸、品尝、嗅闻等方式来感知和认识世界。

例如,他们可以通过触摸不同的物体来感知它们的质地和温度,通过嗅闻花朵的香气来认识不同的花种。

在这个阶段,学前儿童的感知觉发展还比较简单,主要是在感觉刺激的基础上建立起对事物的感知。

随着年龄的增长,学前儿童逐渐进入认知期。

在这个阶段,他们开始能够将感知到的信息与自己的经验和知识进行联系,形成更深入的认知。

他们能够通过观察和思考来理解和解释事物。

例如,他们可以通过观察一只鸟儿飞翔的方式来认识鸟类的特点和行为习惯。

此外,学前儿童在认知期还会逐渐形成对事物的分类和排序能力,能够将事物进行归类和顺序排列。

例如,他们可以将不同形状的积木进行分类,或按照大小顺序排列。

学前儿童进入概念期。

在这个阶段,他们开始具备抽象思维能力,能够从具体的事物中抽象出普遍的规律和概念。

他们能够通过推理和思考来解决问题,并能够理解和运用一些抽象的概念和原则。

例如,他们可以通过比较不同颜色的花朵,理解颜色的概念;通过观察不同形状的几何图形,理解形状的概念。

在概念期,学前儿童的感知觉能力已经相对成熟,他们能够更加全面地认识和理解世界。

总结起来,学前儿童的感知觉发展经历了感觉期、认知期和概念期三个主要阶段。

在感觉期,他们主要通过感觉器官接收和处理外界的感觉刺激;在认知期,他们能够将感知到的信息与自己的经验和知识进行联系,形成更深入的认知;在概念期,他们具备了抽象思维能力,能够从具体的事物中抽象出普遍的规律和概念。