db11t1367-2016固定污染源废气 甲烷-总烃-非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法.

- 格式:doc

- 大小:174.00 KB

- 文档页数:10

HJ1331—2023固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法1适用范围本标准规定了测定固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法。

本标准适用于固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定。

本方法测定固定污染源有组织排放废气总烃(以甲烷计)、甲烷的检出限为均为0.4mg/m3,测定下限均为1.6mg/m3。

2规范性引用文件本标准引用了下列文件或其中的条款。

凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。

凡是未注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T16157固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T373固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)HJ/T397固定源废气监测技术规范HJ732固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法HJ1012环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1总烃total hydrocarbons;THC在本标准规定的测定条件下,氢火焰离子化检测器上有响应的气态有机化合物的总和(除另有说明,结果以甲烷计)。

3.2非甲烷总烃nonmethane hydrocarbons;NMHC在本标准规定的测定条件下,氢火焰离子化检测器上有响应的除甲烷外的其他气态有机化合物的总和(除另有说明,结果以碳计)。

4方法原理连续抽取样品导入仪器,同时或交替通过总烃检测单元和甲烷检测单元(甲烷检测单元通过催化剂将除甲烷以外的其他气态有机化合物全部氧化为二氧化碳和水),以氢火焰离子化检测器分别测定总烃1HJ1331—2023和甲烷的含量,两者之差为非甲烷总烃的含量。

5干扰和消除5.1样品中的颗粒物易堵塞管路或污染仪器,可通过安装符合HJ1012要求的过滤器,消除或减少影响。

5.2样品中水分的冷凝会造成部分挥发性有机物的溶解损失,可通过全程120℃±5℃加热和伴热采样并直接测试的方式消除影响。

固定污染源废气 非甲烷总烃的测定便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法1 范围本标准规定了测定固定污染源有组织排放和无组织排放废气中非甲烷总烃的便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法。

本标准适用于固定污染源有组织排放和无组织排放废气中非甲烷总烃的催化氧化-氢火焰离子化检测器法现场测定。

本标准中非甲烷总烃的方法检出限为0.1 mg/m3(以碳计),测定下限为0.4 mg/m3(以碳计)。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T 397 固定源废气监测技术规范HJ 732 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法HJ 1012 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1总烃 total hydrocarbon;THC在本标准规定的测定条件下,在便携式氢火焰离子化检测器上有响应的气态有机化合物的总和(结果以碳计)。

注:改写HJ 38—2017,定义3.1。

3.2非甲烷总烃 nonmethane hydrocarbon;NMHC在本标准规定的测定条件下,从总烃中扣除甲烷以后其他气态有机化合物的总和(结果以碳计)。

注:改写HJ 38—2017,定义3.2。

3.3校准量程 calibration span仪器的校准上限,为校准所用标准气体的浓度值(进行多点校准时,为校准所用标准气体的最高质量浓度值),校准量程(以下用C.S.表示)应小于或等于仪器的满量程。

[HJ 57—2017,定义3.2]3.4示值误差 calibration error标准气体直接导入分析仪的测量结果与标准气体浓度值之间的误差。

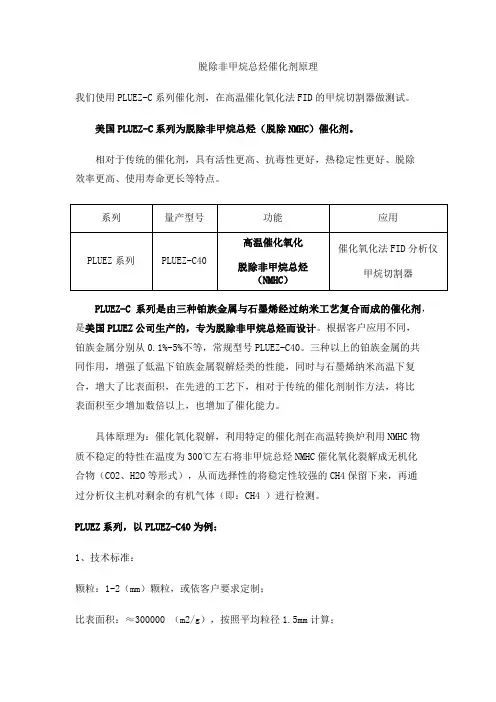

脱除非甲烷总烃催化剂原理我们使用PLUEZ-C系列催化剂,在高温催化氧化法FID的甲烷切割器做测试。

美国PLUEZ-C系列为脱除非甲烷总烃(脱除NMHC)催化剂。

相对于传统的催化剂,具有活性更高、抗毒性更好,热稳定性更好、脱除效率更高、使用寿命更长等特点。

PLUEZ-C系列是由三种铂族金属与石墨烯经过纳米工艺复合而成的催化剂,是美国PLUEZ公司生产的,专为脱除非甲烷总烃而设计。

根据客户应用不同,铂族金属分别从0.1%-5%不等,常规型号PLUEZ-C40。

三种以上的铂族金属的共同作用,增强了低温下铂族金属裂解烃类的性能,同时与石墨烯纳米高温下复合,增大了比表面积,在先进的工艺下,相对于传统的催化剂制作方法,将比表面积至少增加数倍以上,也增加了催化能力。

具体原理为:催化氧化裂解,利用特定的催化剂在高温转换炉利用NMHC物质不稳定的特性在温度为300℃左右将非甲烷总烃NMHC催化氧化裂解成无机化合物(CO2、H2O等形式),从而选择性的将稳定性较强的CH4保留下来,再通过分析仪主机对剩余的有机气体(即:CH4 )进行检测。

PLUEZ系列,以PLUEZ-C40为例:1、技术标准:颗粒:1-2(mm)颗粒,或依客户要求定制;比表面积:≈300000 (m2/g),按照平均粒径1.5mm计算;2、使用条件:入口温度100-250℃,催化炉温度250-350℃,压力<14.0Mpa,空气流量<1L/min。

脱除非甲烷总烃效率:95%以上,甲烷保留率:95%以上。

3、应用案例:根据多个客户反馈的数据,使用PRUEZ-C40制作的在线非甲烷总烃分析仪,催化效率>96%;符合《HJ1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》使用PRUEZ-C40制作的便携式非甲烷总烃分析仪,催化效率>96%,符合:《DB 11/T 1367—2016固定污染源废气甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定便携式氢火焰离子化检测器法》、《HJ1012-2018 环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》、《DB37/T 3922-2020 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》等。

方法验证报告目录开展新检测项目申请表修改记录:第0次HJ 38-2017 气相色谱法测定固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定方法验证报告1.方法依据依据《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ 38-2017。

2.方法原理将气体样品直接注入具氢火焰离子化检测器的气相色谱仪,分别在总烃柱和甲烷柱上测定总烃和甲烷的含量,两者之差即为非甲烷总烃的含量。

同时以除烃空气代替样品,测定氧在总烃柱上的响应值,以扣除样品中的氧对总烃测定的干扰。

3.适用范围本标准规定了测定固定污染源废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的气相色谱法。

本标准适用于固定污染源有组织排放废气中的总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定。

当进样体积为1.0ml时,本方法测定总烃、甲烷的检出限均为0.06mg/m3(以甲烷计),测定下限均为0.24mg/m3(以甲烷计);非甲烷总烃的检出限为0.07mg/m3(以碳计),测定下限为0.28mg/m3(以碳计)。

4.主要仪器4.1、气相色谱仪。

5.主要试剂5.1、除烃空气:总烃含量(含氧峰)≤0.40mg/m3(以甲烷计);或在甲烷柱上测定,除氧峰外无其他峰。

5.2、甲烷标准气:16.0µmol/mol、800µmol/mol,平衡气为氮气。

也可根据实际工作需要向具资质生产商定制合适浓度标准气体。

5.3、氮气:纯度≥99.999%。

5.4、氢气:纯度≥99.99%。

5.5、空气:用净化管净化。

5.6、标准气体稀释气:高纯氮气或除烃氮气,纯度≥99.999%,按样品测定步骤测试,总烃测定结果应低于本标准方法检出限。

6.本方法样品的采集、处置和保存6.1、气袋采集按照图1所示连接采样装置。

固定污染源废气采样位置与采样点、采样频次和采样时间的确定、排气参数的测定和采样操作执行GB/T 16157、HJ/T 397和HJ 732的相关规定。

开启加热采样管电源,采样时将采样管加热并保持在120℃±5℃(有防爆安全要求的除外),气袋须用样品气清洗至少3次,结束采样后样品应立即放入样品保存箱内保存,直至样品分析时取出。

ICS 13.040.40Z 30 DB 11 北京市地方标准DB 11/T 1367—2016固定污染源废气甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定便携式氢火焰离子化检测器法Stationary source emission-Determination of methane/total hydrocarbons/non-methane hydrocarbons-Portable hydrogen flameionization detector method2016-12-22发布2017-01-01实施北京市质量技术监督局发布DB11/T 1367—2016目次前言... ................................................................................................................................ (II)1 范围 ... ............................................................................................................................... . 12 规范性引用文件 ... .......................................................................................................... (1)3 术语和定义 ... .................................................................................................................... . 14 方法原理 ... .................................................................................................................... (2)5 干扰和消除 ... .................................................................................................................... . 26 标气和材料 ... .................................................................................................................... . 27 仪器和设备 ... .................................................................................................................... . 28 校准量程 ... .................................................................................................................... (3)9 测试步骤 ... .................................................................................................................... (3)10 计算和结果表示 ... ......................................................................................................... .. 511 精密度和准确度 ... ......................................................................................................... .. 612 质量保证与质量控制 ... ................................................................................................... . 613 注意事项 ... ................................................................................................................... .. 7IDB11/T 1367—2016前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB11 北京市地方标准DB 11/ —2016固定污染源废气挥发性有机物监测技术规范The Technical Specification for Monitoring of volatile organic compounds emittedfrom stationary source点击此处添加与国际标准一致性程度的标识(征求意见稿)本稿完成日期:2016-XX-XX发布2016-XX-XX实施北京市环境保护局北京市质量技术监测局发布目次前言 (II)引言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 测定项目的确定 (2)5 监测方法的选择 (2)6 采样技术要求 (3)7 样品的运输和保存 (5)8 结果与计算 (6)9 质量保证与质量控制 (6)附录A规范性附录固定污染源废气苯系物的测定气袋采样-气相色谱质谱法 (8)附录B资料性附录固定污染源废气非甲烷总烃或总烃标准监测方法表 (14)附录C资料性附录固定污染源废气特征项目标准监测方法表 (15)附录D资料性附录固定污染源废气中挥发性有机物的检测流程 (16)本标准为推荐性标准;本标准依据GB/给出的规则起草;自标准实施之日起,北京市固定污染源排放废气中挥发性有机物VOCs的监测按本标准执行; 本标准由北京市环境保护局提出并归口;本标准由北京市人民政府与201月日批准;本标准由北京市环境保护局组织实施;本标准起草单位:北京市环境保护监测中心;本标准主要起草人:为改善区域大气环境质量,保护人体健康和生态环境,加强北京市固定污染源挥发性有机物Volatile Organic Compounds,VOCs的监督管理,规范挥发性有机物的检测技术要求,根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法和北京市大气污染防治条例等法律、法规,制定本规范;固定污染源废气挥发性有机物监测技术规范警告:挥发性有机物属易燃物质,其中部分属有毒物质,配制标准样品和保存时应注意安全;在有可能发生爆炸的环境采样时,要特别注意采样仪器和操作的安全性;1 范围本标准规范了北京市固定污染源废气中挥发性有机物以下简称VOCs检测过程中的项目确定、监测方法选择、样品运输与保存、数据处理、质量保证和质量控制要求等技术内容;本标准适用于北京市固定污染源VOCs的有组织和无组织排放监测,不适用于泄漏和敞开液面排放挥发性有机物的检测;2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的;凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件;凡是不注日期的引用文件,其最新版本包括所有的修改单适用于本文件;GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 1 气体参数测量和采样的固定位装置HJ/T 38 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T 397 固定源废气监测技术规范HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范试行HJ 644 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 583 环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 584 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法HJ 732 固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法HJ 734 固定污染源废气挥发性有机物的测定固定相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法DB11/1195 固定污染源监测点位设置技术规范DB11/ 固定污染源废气甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定氢火焰离子化检测器法GB ~15 爆炸性气体环境用电气设备系列标准3 术语和定义DB11/501-2007界定的以及下列术语和定义适用于本标准;为了便于使用,以下重复列出了DB11/501中的一些术语和定义;3.1挥发性有机物 volatile organic compounds参与大气光化学反应的有机化合物,或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物;3.2非甲烷总烃 Non-methane Hydrocarbons在HJ/T 38 规定的条件下,使氢火焰离子化检测器有明显响应的除甲烷外的碳氢化合物及其衍生物的总和以碳计;简称“NMHC”;3.3标准状态 standard state指温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称“标态”,本标准规定的大气污染物排放浓度均指标准状态下干烟气中的数值;4 测定项目的确定挥发性有机物的测定项目分综合项目、特征项目,挥发性有机物的检测流程见附录D;4.1 综合项目综合项目是指非甲烷总烃NMHC或总烃,是评估固定污染源排放挥发性有机物状况的综合性检测项目;4.2 特征项目特征项目是指行业标准、综合标准或环境管理要求监测的特征有机污染物,确定测定项目时应选取原则如下:4.2.1 强制性原则特征项目应根据固定污染源所属行业,优先依据北京市相关行业标准、综合排放标准选择测定项目,若国家标准与地方标准测定项目不一致的,应增加国家排放标准的测定项目;4.2.2 代表性原则测定项目应具有代表性,应根据固定污染源使用原料、产品或稳定中间产物中挥发性有机物种类及其排放特征,优先选择浓度较高、毒害较大、排放量大和反应活性高的有机物作为测定目标化合物;4.2.3 一致性原则同一行业或同类型固定污染源的目标化合物选择应尽量保持一致;5 监测方法的选择5.1 测定项目分析方法的选择原则挥发性有机物测定项目的分析方法选择次序及原则如下:5.1.1 标准方法即仲裁方法:按环境质量标准或污染物排放标准中选配的分析方法或新发布的国家标准、行业标准或地方标准方法进行选择;5.1.2 等效方法:等同采用由国际标准化组织简称ISO或其他国家环保行业规定或推荐的标准方法;5.2 非甲烷总烃或总烃的监测方法非甲烷总烃或总烃的标准监测方法见附录B,国家或北京市再行发布的空气和废气非甲烷总烃或总烃分析方法同等选用,监测方法选用和监测安全要求如下:5.2.1 采样或监测现场区域为非危险场所,应优先选择现场检测法;5.2.2 采样或监测现场区域为有防爆保护安全要求的危险场所,根据危险场所分类选择现场采样、监测用电气设备的类型,选用防爆电气设备的级别和组别应按照中规定执行,若不具备现场测试条件的,应采样后送回实验室分析;5.2.3 采样或监测现场区域的危险分类或防爆保护要求未明确的,应尽量使用本质安全型ia或ib类监测设备开展采样或检测工作;5.2.4 在固定污染源采集的气袋样品,现场直接测试时,进气时间超过仪器响应时间后,连续测量并记录至少3分钟的平均值作为测试结果;实验室分析时应平行测试三次,其相对偏差应小于30%,计算其平均值作为小时浓度,否则应重新测试;对于瞬时采集样品,每个样品测试一次,将其3-4次平均值作为其小时浓度;5.2.5 使用气袋在高温、高湿、高浓度排放口采集样品时,为减少挥发性有机物在气袋内凝结、吸附对测试结果的影响,分析测试前应将样品气袋避光加热并保持5分钟,待样品混合均匀后再快速取样分析,气袋加热温度应比废气排放温度或露点温度高10℃,但最高不超过120±5℃;5.3 特征项目的监测方法特征有机污染物的监测方法标准见附录C,北京市地方排放标准中苯系物监测方法按附录A中方法执行,国家排放标准中苯系物不包括三甲苯的监测方法按附录C中执行;6 采样技术要求固定污染源现场监测方案的制定、监测条件的准备、对污染源的工况要求应符合HJ/T 397的有关规定;6.1 有组织排放6.1.1 采样点位布设6.1.1.1 有组织废气排放源的采样点位布设,符合GB/T 16157和HJ/T 397的规定;应取靠近排气筒中心作为采样点,采样管线应为不锈钢、石英玻璃、聚四氟乙烯等低吸附材料,并尽可能短;6.1.1.2 当对固定污染源VOCs废气排放进行验收监测、监督性监测时,应优先选择排放浓度高、废气排放量的排放口及其排放时段;若1个污染源多个排放口的工艺过程、原料来源、污染物种类、治理方法都相同且4个以上,验收监测或监督性监测时可采用简单随机法选取被抽测的排气筒或排放口,随机抽取的采样点应不少于50%,每个排气筒编上号码,随机抽取排气筒编号,抽中的即为抽检采样点;6.1.2 采样口及采样平台有组织废气排放源的采样口和采样平台设置应符合DB11/1195的规范要求;6.1.3 采样频次及时段6.1.3.1 连续有组织排放源,其排放时间大于1小时的,应在生产工况、排放状况比较稳定的情况下进行采样,连续测试或采样时间不少于20分钟,气袋采气量应不小于10升;或1小时内以等时间间隔采集3-4个样品,其测试平均值作为小时浓度;6.1.3.2 间歇有组织排放源,当生产为间歇过程且排放时间不足20分钟时,应在排放时间段内恒流采样,采样时间与间歇生产启停时间相同,可根据工况增加采样流量或连续采集2-4个排放过程,采气量不小于10L;或在排放时段内采集3-4样品,计算其平均值作为小时浓度;6.1.3.3 对于有机物储罐类排放采样,应在其加注、输送相对集中时采样;在测试VOCs处理效率时,应避免在装置或设备启动等不稳定工况条件下采样;6.1.3.4 当对污染事故排放进行监测时,应按需要设置采样频次及时段,不受上述要求限制;6.1.4 采样器具6.1.4.1 使用气袋采样应按照HJ 732中的技术规定执行;6.1.4.2 使用吸附管采样应按照测定方法标准规定的采样方法执行,并符合HJ/T 397中的质量控制要求;6.1.4.3 使用真空瓶或注射器采样时,应按照测定方法规定的采样方法执行,并符合HJ/T 397中对真空瓶或注射器采样的质量控制要求;6.1.5 样气采集6.1.5.1 若排放废气温度与车间或环境温度差不超过10℃,为常温排放,采样枪可不用加热;否则为非常温排放,为防止高沸点有机物在采样枪内凝结,采样枪需加热有防爆安全要求除外,采样枪前端的颗粒物过滤器应为陶瓷或不锈钢材质等低VOCs吸附材料,过滤器、采样枪、采样管线加热温度应比废气温度高10℃,但最高不超过120℃;6.1.5.2 使用气袋法采样方法应按照相关方法标准中的规定执行,采集的样气量应不大于气袋容量的80%;6.1.5.3 当废气中湿度较大时,应在采样枪后增加一个脱水装置,然后再连接采样袋,按GB/T16157中节要求执行,脱水装置中的冷凝水应与样品气同步分析,水中有机物含量计入到样品中;6.1.5.4 排气筒中VOCs质量浓度较高时,应优先用仪器在现场直接测试,使用吸附管采样时可适当减少吸附管的采样流量和采样时间,控制好采样体积,第二级吸附管吸附率应小于总吸附率的20%,否则应重新采样;当测定项目使用的分析方法灵敏度较高时,可用气袋、吸附管、真空瓶或注射器采样后直接分析;6.1.5.5 特征项目有机污染物的采样方法、采气量应按照其标准方法的规定执行,方法中未明确规定的,验证后可用气袋、采样罐或吸附管采样后分析,验证方法按HJ732中规定执行;6.1.6 安全防护要求固定污染源挥发性有机物的现场采样和检测工作环境中可能存在爆炸性或有毒有害有机气体,现场监测人员应做好安全防护工作;6.1.6.1 污染源单位应向现场检测或采样人员详细说明处理设施及排放源附近所有可能的安全生产问题,必要时应进行现场安全生产培训;6.1.6.2 现场采样或测试时应严格执行现场作业的有关安全生产规定,若现场监测区域为有防爆要求的危险场所,固定污染源企业应为检测人员提供相关报警仪,并安排安全员负责现场指导,确保采样操作和仪器符合安全要求;6.1.6.3 采样或检测人员应正确使用各类个人劳动保护用品,尽量在从采样口的上风向进行采样或检测;6.2 无组织排放6.2.1 采样点位布设6.2.1.1 厂界无组织排放监控点的数目和设置,按HJ/55执行;6.2.1.2 生产设施车间在带有集气系统的密闭工作间内完成,无组织排放监控点设置在密闭工作间厂界外1米,最低高度米处,监控点的数量不少于3个,并选取浓度最大值;6.2.1.3 生产工序未在密闭工作间内完成,无组织排放监控点设置在生产设备外1米,最低高度米处,监控点的数量不少于3个,并选取浓度最大值;6.2.2 采样频次及时段6.2.2.1 连续无组织排放源,使用气袋或采样罐采样时应恒流采样20分钟以上,气袋采气量应不小于10升;使用吸附管采样时应恒流采样45分钟以上;或者在1小时内以等时间间隔采集3个以上样品,计平均值作为小时浓度;6.2.2.2 间歇无组织排放源应在排放时段内连续采集2-4个间歇生产过程,或者在排放时段内实行连续恒流采样1个样品作为平均浓度;6.2.2.3 对无组织排放的采样,有条件时应优先使用内壁经惰性化处理的采样罐,采样罐的清洗和采样、真空度检查、流量控制器安装与气密性检查应按照HJ 759中的规定执行;6.2.2.4 当无组织排放或厂界的VOCs质量浓度较低时,可适当延长吸附管采样时间;分析方法灵敏度高,可适当减少采样时间;采样量体积应不低于相关标准中方法检出限的采样体积;浓度较高时可适当减少吸附管的采样流量和采样时间;7 样品的运输和保存7.1 气袋,对于用气袋法采集好的样品应低温或常温避光保存;在采样现场样品必须逐件与样品登记表、样品标签和采样记录进行核对,核对无误后分类装箱;运输过程中严防样品的损失、受热、混淆和粘污;样品应尽快送到实验室,样品分析应采样后在8个小时内完成;最迟不应超过24小时,应记录好采样、交接、分析时间;7.2 吸附管,用吸附管采样后,立即用密封帽将采样管两端密封,4℃避光保存,7日内分析;7.3 采样罐,在常温下保存,采样后尽快分析,20天内分析完毕;7.4 注射器,采样结束后,立即用内衬聚四氟乙烯的橡皮帽密封,避光保存,应当天分析完毕;7.5 冷链或常温运输的样品应在实验室内恢复至常温或加热后再行测定;8 结果与计算8.1 VOCs污染物的排放浓度应折算为干基标准状态,“排放浓度”计算方法见HJ/T 38、GB16157等相关技术标准要求;8.2 报出数据的有效数字的计算修约规则按 GB/T8170 执行;8.3 平行样的测定结果用平均数表示,低于分析方法检出限的测定结果以“未检出”报出;分析测量出的VOCs污染物排放浓度应按照污染物排放标准中的浓度限值计算基准进行换算,以综合项目非甲烷总烃或总烃为例,其浓度计算基准主要有以碳计、以甲烷计和以丙烷计三种,换算公式如式1、2所示,换算系数见表1,其他污染物浓度计算基准之间换算方法同上;转换公式:1 式中:为以碳计的有机污染物浓度,mg/m3为换算系数为以甲烷计的有机污染物浓度,mg/m32式中:为碳的分子量为甲烷的分子量表1 非甲烷总烃或总烃的浓度转换系数表名称以碳计以甲烷计以丙烷计分子量转化系数γ 19 质量保证与质量控制9.1 固定污染源挥发性有机物监测的质量保证与质量控制应按照HJ/T 373、HJ397中规定执行;9.2 采样前应严格检查全部采样系统的密封性,泄露检查方法和标准按照HJ732中节要求执行,或者系统漏气量不大于600ml/2分钟;9.3 每批样品均需建立标准或工作曲线,标准或工作曲线的相关系数应大于,校准曲线应选择3~5个点不包括空白;9.4 测定VOCs的特征项目时,每10个样品或每批次少于10个样品至少采集一个平行样品,平行样品的相对偏差应小于30%,分析方法标准中要求低于30%的按标准要求执行;每批样品至少有一个全程序空白样品,若其浓度水平应小于10%的样品浓度,否则应重新采样;每批样品分析前至少分析一次实验室空白,空白分析应小于方法检出限;每批样品至少有一个质控样品分析,分析结果的相对偏差应小于10%9.5 现场检测分析时,分析仪器预热稳定后,应在分析前测定1个空白,并用标准气体至少单点校准一次,分析后再校准一次,并记录在原始记录中;9.6 采样枪、过滤器、采样管、气袋、采样罐和注射器等可重复利用器材,在使用后应尽快充分净化,先用空气吹扫2-3次,再用高纯氮气吹扫2-3次,经净化后的采样管、气袋、采样罐和注射器等器具应保存在密封袋或箱内避免污染;在使用前抽检10%的气袋、采样罐等可重复利用器材,其待测组分含量应不大于分析方法检出限或标准限值的%,抽检合格方可使用;9.7 送实验室的样品应及时分析,在规定的期限内完成;留样样品应按测定项目标准监测方法规定的要求保存;9.8 采样期间应保持流量恒定,波动不大于10%,采样前后应对采样流量计进行校验,其相对误差应小于5%,如果大于5%, 但小于20%,可用它们的平均值计算总采样体积;否则应重新校准并重新采样;附录 A附录B规范性附录附录C固定污染源废气苯系物的测定气袋采样-气相色谱质谱法警告:实验中所使用标准品为易挥发的有毒化学品,应在通风条件下使用,操作应按规定要求佩戴防护器具,避免吸入或接触皮肤和衣物;C.1 适用范围本方法规定了测定固定污染源废气中苯系物的气袋采样-气相色谱质谱分析方法;本方法适用于固定污染源有组织和无组织排放废气中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯和1,2,3-三甲苯的测定,若通过验证本方法也可适用于其它挥发性有机物的测定;当取样量为400mL 时, 本方法在采用选择离子扫描方式下的检出限为μg/μg/m3, 测定下限μg/μg/m3;C.2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件或其中的条款;凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标准;HJ/T 194 环境监测质量手工监测技术规范HJ 732 固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法C.3 方法原理使用真空箱、抽气泵等设备将经固定污染源排气筒排放的废气直接采集并保存到化学惰性优良的氟聚合物薄膜气袋中,然后进行样品预浓缩,除去水及惰性气体后,进入气相色谱分离,用质谱检测器进行检测;通过质谱图和保留时间进行定性,用内标法定量;C.4 干扰及消除C.4.1 实验室环境,应完全远离有机溶剂,保证没有有机溶剂和其它挥发性有机物的本底干扰;C.4.2 进样系统、预浓缩系统中气路连接材料挥发出的挥发性有机物会对分析造成干扰;适当升高、延长烘烤时间,将干扰降至最低;C.4.3 所有样品经过的管路和接头,均需保温,以防止污染;C.4.4 易挥发性有机物尤其是二氯甲烷和氟碳化合物在运输保存过程中可能会经阀门等部件扩散进采样袋中,从而污染样品;样品采集结束后,须确认阀门完全关闭,隔绝外界气体,可有效降低此类干扰;C.5 试剂和材料C.5.1 氦气:≥ %;C.5.2 高纯氮气:≥%;C.5.3 高纯空气:≥%;C.5.4 混合标准气有证标准物质:11种苯系物标气的浓度为1ppmv;高压钢瓶保存,钢瓶压力不低于;C.5.5 混合标准使用气:使用气体稀释装置,将混合标准气、,用高纯氮气稀释至10ppbv 浓度;C.5.6 内标混合气标准气有证标准物质:各组分浓度为1ppmv;高压钢瓶保存,钢瓶压力不低于;组分分别为:一溴一氯甲烷、1,2-二氟苯、氯苯-d5;在满足方法要求且不干扰目标化合物测定的前提下,也可使用其他内标;C.5.7 内标使用气:使用气体稀释装置,将内标混合标准气,用高纯氮气稀释至100ppbv 浓度;C.5.8 4-溴氟苯BFB溶液:ρ= mg/L;C.5.9 4-溴氟苯标准气体:浓度为1ppmv,与内标混合标准气体混合在一起,高压钢瓶保存,钢瓶压力不低于;C.5.10 4-溴氟苯标准使用气体:使用气体稀释装置,将4-溴氟苯标准气体,用高纯氮气稀释至50ppbv 浓度;C.5.11 液态氮;C.5.12 去离子水;C.6 仪器和设备C.6.1 气相色谱-质谱联用仪:气相部分具有分流、不分流进样口和程序升温功能,可配备柱温箱冷却装置;质谱部分具有70eV 电子轰击EI离子源,具有选择离子SIM扫描、自动/手动调谐、谱库检索等功能;C.6.2 气体预冷浓缩装置:至少具有二级冷阱功能:其中第一级冷阱用于去除样品中水、氧气、氮气;第二级冷阱用于捕集浓缩挥发性有机物及去除二氧化碳;若采用具有冷冻聚焦功能的第三级冷阱,可有效减少极易挥发目标物损失,改善色谱峰形,提高灵敏度;气体预冷浓缩装置与气相色谱-质谱联用仪连接管路均使用惰性化材质,并至少能在50℃~150℃范围加热;气体预冷浓缩装置并具有自动定量取样及自动添加标准气体、内标功能;C.6.3 毛细管色谱柱,柱长为60m、内径为 ,膜厚μm固定液为6%腈丙基苯、94%二甲基聚硅氧烷,或其他等效毛细管色谱柱;C.6.4 自动进样器:可实现采样气袋样品自动进样;C.6.5 采样装置,参考HJ732中设备和材料;C.7 样品采集与保存样品采集应参照固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法HJ 732的相关规定执行;将采集好的气袋样品在室温条件下,避光保存,24h内分析完毕;对于浓度较高的污染源样品可适当进行稀释后再进行分析;C.8 分析步骤C.8.1 制备C.8.1.1 混合标准使用气体配制混合标准使用气体浓度为10ppbv:将混合标准气标气钢瓶及高纯氮气钢瓶与气体稀释装置连接,设定稀释倍数,打开钢瓶阀门调好两种气体的流速并平衡几分钟后,取预先清洗好并抽好真空的气罐连在气体稀释装置上,打开气罐阀门并使稀释好的标气冲入气罐中,待气罐压力达到预设值25psig后,关闭气罐阀门以及钢瓶气阀门;C.8.1.2 内标使用气配制内标使用气体浓度为100ppbv;将内标标准气体按步骤配制而成;C.8.1.3 实验室空白使用高纯空气或高纯氮气为空白气,配制入空白气袋中,进行空白分析;C.8.2 仪器调试C.8.2.1 气体预冷浓缩装置与气相色谱-质谱仪的连接在气相色谱-质谱仪进样口电子流量/压力控制器后将载气与气体预冷浓缩装置相连接,使载气经电子流量/压力控制器后,依次通过气体预冷浓缩装置、传输线,与毛细管色谱柱直接连接;C.8.2.2 气体预冷浓缩装置参考分析条件取样体积400mL;可按样品浓度在50mL~1000mL 范围调整;一级冷阱:捕集温度:-150℃;捕集流速:100mL/min;解析温度:10℃;阀温:100℃;烘烤温度:150℃;烘烤时间:15min;二级冷阱:捕集温度:-30℃;捕集流速:10mL/min;捕集时间:5min;解析温度:180℃;解析时间:;烘烤温度:190℃;烘烤时间:15min;三级聚焦:聚焦温度:-160℃;解析时间:3min;烘烤温度:200℃;烘烤时间:5min;传输线温度:100℃;C.8.2.3 气相色谱参考分析条件:程序升温:35℃5min 5℃/min 150℃7min10℃/min 200℃4min进样口温度:140℃;溶剂延迟时间: min;载气流量ml/min :;注:不同型号仪器的最佳工作条件不同,应按照仪器使用说明书进行操作;本标准给出了仪器参考条件;C.8.2.4 质谱参考分析条件:接口温度℃: 250°C;离子源温度℃:230°C;扫描方式:EI全扫描或选择离子扫描SIM;扫描范围:35~300amu;C.8.3 校准C.8.3.1 仪器性能检查在开始系统分析之前,应采用BFB方式对质谱进行调谐;仔细检查调谐报告,对轮廓图中峰形、同位素峰分离情况、EM电压,及质谱图中峰数目、基峰的绝对丰度、水和空气峰相对于质核比m/z为69的离子的比例,以及质量分配、相对丰度和同位素比等评价指标进行核查;其中,要求轮廓图中半峰宽PW50在要求轮廓之间;质谱图中峰的个数小于200,较低的水峰和氮峰,应小于10%;BFB样品质谱图中主要离子及其丰度应满足BFB评价要求;评价标准参见表A-1;表A.1 BFB关键离子丰度标准。

环境监测标准清单序号标准(⽅法)名称及编号(含年号)备注1.环境空⽓总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15432-19952.环境空⽓PM10和PM2.5的测定重量法HJ618-20113.环境空⽓降尘的测定重量法GB/T 15265-19944.《空⽓和废⽓监测分析⽅法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2007年)5.固定污染源排⽓中沥青烟的测定重量法HJ/T 45-19996.环境空⽓氮氧化物(⼀氧化氮和⼆氧化氮)的测定HJ479-20097.室内环境空⽓质量监测技术规范HJ/T167-20048.固定污染源排⽓中氮氧化物的测定HJ/T43-19999.固定污染源废⽓氮氧化物的测定HJ 692-201410.固定污染源烟⽓排放连续监测系统技术要求及检测⽅法(试⾏)HJ/T76-200711.空⽓质量⼀氧化碳的测定GB/T 9801-198812.固定污染源排⽓中⼀氧化碳的测定HJ/T44-199913.环境空⽓氟化物质量浓度的测定HJ480-200914.环境空⽓⼆氧化氮的测定GB/T 15435-199515.环境空⽓臭氧的测定HJ504-200916.环境空⽓⼆氧化硫的测定HJ482-200917.固定污染源排⽓中⼆氧化硫的测定HJ/T 57-200018.固定污染源废⽓⼆氧化硫的测定HJ 629-201119.环境空⽓和废⽓氨的测定HJ533-200920.⼯业废⽓耗氧值和氧化氮的测定GB 4921-198521.固定污染源排⽓中铬酸雾的测定HJ/T 29-199922.⼤⽓固定污染源镍的测定HJ/T 63.1-200123.⼤⽓固定污染源镉的测定HJ/T 64.1-2001序号标准(⽅法)名称及编号(含年号)备注24.⼤⽓固定污染源镉的测定HJ/T 64.2-200125.⼤⽓固定污染源锡的测定HJ/T 65-200126.环境空⽓铅的测定GB/T 15264-199427.环境空⽓铅的测定(暂⾏)HJ539-200928.空⽓质量苯胺类的测定GB/T 15502-199529.固定污染源排⽓中甲醇的测定HJ/T33-199930.空⽓质量硝基苯类(⼀硝基和⼆硝基化合物)的测定GB/T 15501-199531.空⽓质量甲醛的测定GB/T 15516-199532.环境空⽓总烃的测定HJ604 -201133.空⽓质量三甲胺的测定GB/T 14676-199334.环境空⽓苯系物的测定HJ584-201035.空⽓质量⼆硫化碳的测定GB/T 14680-199336.室内空⽓质量标准GB/T18883-2002 附录C37.室内环境空⽓质量监测技术规范HJ/T 167-200438.固定污染源排⽓中⾮甲烷总烃的测定HJ/T38-199939.环境空⽓挥发性卤代烃的测定HJ645-201340.固定污染源排⽓中颗粒物测定与⽓态污染物采样⽅法GB/T16157-199641.⼯作场所空⽓有毒物质测定苯基醚类化合物GBZ/T160.53-200442.固定污染源排放低浓度颗粒物(烟尘)质量浓度的测定ISO 12141-200243.固定污染源排⽓中酚类化合物的测定HJ/T 32-1999⽔和废⽔(含⽣活饮⽤⽔)44.⽣活饮⽤⽔标准检验⽅法GB/T 5750.6-200645.《⽔和废⽔监测分析⽅法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2007年)序号标准(⽅法)名称及编号(含年号)备注46.⽔质总砷的测定GB/T 7485-198747.⽔质汞、砷、硒、铋和锑的测定HJ 694-201448.⽔质铜、锌、铅、镉的测定GB/T 7475-198749.⽔质铁、锰的测定GB/T 11911-198950.⼤⽓降⽔中钠钾的测定GB/T 13580.12-199251.⽔质钾和钠的测定GB 11904-198952.⽔质⽔温的测定GB/T 13195-199153.⽔质pH值的测定GB/T 6920-198654.⽔质溶解氧的测定HJ 506-200955.⽔质溶解氧的测定GB 7489-198756.⽔质化学需氧量的测定GB/T 11914-198957.⽔质化学需氧量的测定HJ/T 399—200758.⽔质⾼锰酸盐指数的测定GB/T 11892-198959.⽔质五⽇⽣化需氧量(BOD5)的测定HJ 505-200960.⽔质⽣化需氧量(BOD5)的测定HJ/T 86-200261.⽔质氨氮的测定HJ 535-200962.⽔质总磷的测定GB/T 11893-198963.⽔质总氮的测定HJ636-201264.⽔质氟化物的测定GB/T 7484-198765.⽔质六价铬的测定GB/T 7467-198766.⽔质总铬的测定GB/T 7466-198767.⽔质铬的测定HJ 757-201568.⽔质氰化物的测定HJ 484-2009序号标准(⽅法)名称及编号(含年号)备注⽔质挥发酚的测定69.HJ 503-200970.⽔质阴离⼦表⾯活性剂的测定GB/T 7494-1987⽔质硫化物的测定71.GB/T 16489-199672.⽔质硫化物的测定HJ/T 60-2000⽔质硫酸盐的测定(试⾏)73.HJ/T 342-2007⼤⽓降⽔中硫酸盐测定第⼆篇74.GB/T 13580.6—199275.⽔质氯化物的测定GB/T 11896-1989⽔质硝酸盐氮的测定76.GB/T 7480-198777.⽔质亚硝酸盐氮的测定GB/T 7493-198778.⽔质⾊度的测定铂(GB/T 11903-1989)79.⽔质浊度的测定GB/T 13200-199180.⽔质钙和镁总量的测定GB7477-87⼤⽓降⽔中钙、镁的测定81.GB/T 13580.13-199282.⽔质总钴的测定HJ 550—200983.⽔质钡的测定HJ 603-201184.⽔质镍的测定GB/T 11912-198985.⽔质苯系物的测定GB/T 11890-198986.⽔质氯苯的测定HJ/T 74-200187.⽔质悬浮物的测定GB/T 11901-198988.⼤⽓降⽔电导率的测定⽅法GB/T 13580.3-199289.⽔质汞、砷、硒、铋和锑的测定HJ694-2014⽔质银的测定90.GB/T 11907-8991.⽔质⼆硫化碳的测定GB/T 15504-1995序号标准(⽅法)名称及编号(含年号)备注92.⽔质全盐量的测定HJ/T 51-199993.地表⽔和污⽔监测技术规范HJ/T91-200294.河流流量测验规范GB/T50179-199395.《⽔和废⽔监测分析⽅法》(第四版)增补版国家环境保护总局(2007年)96.活饮⽤⽔标准检验⽅法有机物综合指标GB/T5750.7-2006 197.⽔质游离氯和总氯的测定HJ586-201098.⽔质⽯油类和动植物油类的测定HJ637-201299.⽔质甲醛的测定HJ601-2011100.⽔质苯胺类化合物的测定GB/T11889-89101.⽔质挥发性卤代烃的测定HJ620-2011102.⽔质硝基苯类化合物的测定HJ592-2010103.⽔质钒的测定HJ 673-2013104.⽔质钒的测定GB/T 15503-1995105.⽔质硼的测定HJ/T 49-1999106.⽔质铊的测定HJ 748-2015107.⽔质铍的测定HJ/T 58-2000108.⽔质铍的测定HJ/T 59-2000固体废物109.固体废物镍的测定GB/T 15555.9-1995110.固体废物总铬的测定GB/T 15555.6-1995111.固体废物总铬的测定GB/T 15555.5-1995112.固体废物铜、锌、铅、镉的测定GB/T 15555.2-1995113.固体废物六价铬的测定GB/T 15555.4-1995序号标准(⽅法)名称及编号(含年号)备注114.固体废物总汞的测定GB/T 15555.1-1995115.危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别(附录 E 固体废物砷、锑、铋、硒的测定)GB 5085.3-2007116.固体废物氟化物的测定GB/T 15555.11-1995117.前处理:固体废物浸出毒性浸出⽅法HJ/T299-2007 118.及固体废物浸出毒性浸出⽅法HJ/T300-2007119.分析: ⽔质氰化物的测定HJ484-2009120.固体废物腐蚀性的测定GB/T15555.12-1995121.固体废物汞、砷、硒、铋、锑的测定HJ 702-2014 122.固体废物铍镍铜和钼的测定HJ 752-2015 123.固体废物镍和铜的测定HJ 751-2015⼟壤124.⼟壤质量铅、镉的测定GB/T 17141-1997125.⼟壤质量铅、镉的测定GB/T 17140-1997126.⼟壤质量铅、镉的测定GB/T 17141-1997127.⼟壤质量铅、镉的测定GB/T17140-1997128.⼟壤质量总汞、总砷、总铅的测定第2部分:⼟壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008129.⼟壤质量总砷的测定GB/T 17135-1997130.⼟壤质量铜、锌的测定GB/T 17138-1997131.⼟壤质量总铬的测定HJ 491—2009132.⼟壤质量镍的测定GB/T 17139-1997133.⼟壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定HJ 680-2013134.⼟壤质量总汞、总砷、总铅的测定第1部分:⼟壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008135.⼟壤⼲物质和⽔分的测定HJ 613-2011序号标准(⽅法)名称及编号(含年号)备注136.⼟壤中pH值的测定NY/T 1377-2007137.⼟壤⽔溶性和酸溶性硫酸盐的测定HJ635-2012138.⼟壤中锰的测定《⼟壤元素的近代分析⽅法》中国环境监测总站1992年139.⼟壤有机碳的测定HJ615-2011140.⽔、⼟中有机磷农药测定GB/T14552-2003环境噪声141.声环境质量标准GB 3096-2008142.建筑施⼯场界环境噪声排放标准GB 12523-2011143.⼯业企业⼚界环境噪声排放标准GB 12348—2008144.社会⽣活环境噪声排放标准GB 22337—2008145.环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测HJ640-2012 146.声学环境噪声的描述、测量与评价第2部分:环境噪声级测定GB/T3222.2-2009147.《声环境质量标准》附录 A GB3096-2008148.声学机器和设备发射的噪声⼯作位置和其他指位置发射声压级的测量现场简易法GB/T17248.3—1999。

生态环境部办公厅关于印发《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)》的通知文章属性•【制定机关】生态环境部•【公布日期】2020.03.02•【文号】环办监测函〔2020〕90号•【施行日期】2020.03.02•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境监测正文关于印发《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)》的通知环办监测函〔2020〕90号各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局:为落实《关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》(环办环监〔2018〕25号)要求,规范污染源挥发性有机物自动监控设施安装、运行维护管理工作,我部组织制定了《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)》。

现印发给你们,请遵照执行。

联系人:生态环境监测司孙娟电话:(010)66556826传真:(010)66556826生态环境部办公厅2020年3月2日固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)为规范采用氢火焰离子化检测器(即FID)进行固定污染源废气中非甲烷总烃连续监测系统的建设、运行和管理,制定本指南。

一、安装建设要求(一)系统组成固定污染源非甲烷总烃连续监测系统(以下简称NMHC-CEMS)由非甲烷总烃监测单元和烟气参数监测单元、数据采集与处理单元组成。

NMHC-CEMS应当实现测量烟气中非甲烷总烃浓度、烟气参数(温度、压力、流速或流量、湿度等),同时计算废气中污染物排放速率和排放量,显示(可支持打印)和记录各种数据和参数,形成相关图表,并通过数据、图文等方式传输至管理部门等功能。

进入NMHC-CEMS燃烧(焚烧、氧化)装置,需要补充空气进行燃烧、氧化反应的废气,还应实现同时测量含氧量的要求。

含氧量参与污染物折算浓度计算的,应按排放标准要求换算为大气污染物基准排放浓度。

利用锅炉、工业炉窑、固体废物焚烧炉焚烧处理有机废气的,烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。

ICS 13.040.40Z 30 DB 11 北京市地方标准DB 11/T 1367—2016固定污染源废气甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定便携式氢火焰离子化检测器法Stationary source emission-Determination of methane/total hydrocarbons/non-methane hydrocarbons-Portable hydrogen flameionization detector method2016-12-22发布2017-01-01实施北京市质量技术监督局发布DB11/T 1367—2016目次前言... ................................................................................................................................ (II)1 范围 ... ............................................................................................................................... . 12 规范性引用文件 ... .......................................................................................................... (1)3 术语和定义 ... .................................................................................................................... . 14 方法原理 ... .................................................................................................................... (2)5 干扰和消除 ... .................................................................................................................... . 26 标气和材料 ... .................................................................................................................... . 27 仪器和设备 ... .................................................................................................................... . 28 校准量程 ... .................................................................................................................... (3)9 测试步骤 ... .................................................................................................................... (3)10 计算和结果表示 ... ......................................................................................................... .. 511 精密度和准确度 ... ......................................................................................................... .. 612 质量保证与质量控制 ... ................................................................................................... . 613 注意事项 ... ................................................................................................................... .. 7IDB11/T 1367—2016前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由北京市环境保护局提出并归口。

本标准由北京市环境保护局组织实施。

本标准起草单位:北京市环境保护监测中心。

本标准主要起草人:梁云平、马召辉、邬晓东、姜涛、张大伟、石爱军、张战平、胡月琪、颜旭、林安国、陈玉龙、孔川、常淼、宋程、沈秀娥。

IIDB11/T 1367—2016固定污染源废气甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定便携式氢火焰离子化检测器法1 范围本标准规定了测定固定污染源废气中甲烷、总烃和非甲烷总烃的便携式氢火焰离子化检测器法。

本标准适用于固定污染源有组织排放和无组织排放废气中甲烷、总烃和非甲烷总烃的现场测定。

本标准中甲烷、总烃和非甲烷总烃的方法检出限为0.1mg/m3,测定下限为0.4mg/m3。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则HJ 732 固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法DB11/ 1195 固定污染源监测点位设置技术规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1总烃 hydrocarbon对便携式氢火焰离子化检测器有响应的的气态碳氢化合物及其衍生物的总和,以碳计。

3.2非甲烷总烃 non-methane hydrocarbon总烃中除甲烷以外的其他物质的总和,以碳计。

3.3校准量程 span calibration仪器的校准上限,为校准用标准气体浓度值(若多点校准为校准用最高标准气体浓度值)。

3.4系统偏差system deviation1DB11/T 1367—2016标准气体直接导入仪器主机进气口(直接测定模式)得到的测定结果与标准气体由采样管端导入仪器(系统测定模式)得到的测定结果的偏差与标准气体实际浓度的百分比。

4 方法原理废气样品分别进入总烃检测单元和甲烷催化转换单元(甲烷催化转换单元能够将除甲烷以外的其他有机化合物全部转化为二氧化碳和水),经氢火焰离子化检测器(以下简称FID)分别测定总烃及甲烷的含量(以碳计),两者之差即为非甲烷总烃的含量(以碳计)。

5 干扰和消除5.1 废气中的颗粒物可通过采样管滤尘装置消除或减少。

5.2 以除烃空气测定氧的空白值,在测量时通过自动扣除氧峰干扰。

6 标气和材料6.1 零气除烃空气:总烃含量≤0.2mg/m3(以碳计)。

6.2 标准气体校准仪器可选用甲烷标准气或丙烷标准气,规格如下:——甲烷标准气:有证环境标准气体,不确定度不大于2%,浓度按需要而定,平衡气为合成空气(氧气 21%+氮气 79%);——丙烷标准气:有证环境标准气体,不确定度不大于2%,浓度按需要而定,平衡气为合成空气(氧气 21%+氮气 79%)。

6.3 燃烧气氢气:纯度≥99.999%。

6.4 气袋用于气袋法校准仪器和废气采集。

气袋材质为符合HJ732要求的聚四氟乙烯材质,容积不小于10L。

7 仪器和设备7.1 样品加热箱在测试过程中,能够将10L气袋样品置于其中并加热至不低于120℃的容器,温度控制精度为±5℃。

7.2 便携式甲烷/总烃/非甲烷总烃测试仪器7.2.1 仪器组成便携式甲烷/总烃/非甲烷总烃氢火焰离子化检测仪器主要由仪器主机和将废气样品引入仪器的采样系统两部分组成,具体如下:2DB11/T 1367—2016——仪器主机:包括流量控制装置、FID检测器、氢气及相关功能测试气体与抽气泵等组成。

FID检测器需配备催化转换单元,以氧化除甲烷以外的其他有机化合物,从而测定废气中甲烷的浓度。

催化转换单元通常由填充了催化材料的加热不锈钢管组成;——采样系统:采样系统包括具有滤尘与全程加热及保温装置的采样管线、流量计及其他导气管线等。

采样管内衬及导气管线为惰性材料(如不锈钢、硬质玻璃或聚四氟乙烯材质)。

7.2.2 仪器性能指标基本要求如下:——示值误差绝对值:≤5%(浓度<40mg/m3时,≤10%,以碳计);——系统偏差绝对值:≤5%(浓度<40mg/m3时,≤10%,以碳计);——仪器响应时间不大于 30s;——工作条件:环境温度-10℃~45℃,相对湿度小于 95%。

8 校准量程校准量程的选择应恰当,所测总烃的平均浓度应在校准量程的20%~80%之间,不得超过校准量程。

校准方法分气袋法和钢瓶法,具体如下:——气袋法:用标准气体将洁净的集气袋充满后排空,反复三次,再充满后备用。

按仪器使用说明书中规定的校准步骤进行校准;——钢瓶法:将配有减压阀、可调式转子流量计及导气管的标准气体钢瓶与采样管连接,打开钢瓶气阀门,调节转子流量计,以仪器规定的流量,通入仪器的进气口。

注意各连接处不得漏气。

按仪器使用说明书中规定的校准步骤进行校准。

9 测试步骤9.1 测试准备具体要求如下:——按照 GB/T 16157和 DB11/ 1195的要求,设置采样位置和采样点;——连接仪器测试系统,接通仪器电源进行预热,并将测试系统加热至 160±5℃;——按照 GB/T 16157的规定检查测试系统气密性,合格后方可进行测试。

9.2 仪器校准9.2.1 零点验证开始测试前,通入零气(除烃空气)校验设备零点是否出现漂移,示值误差绝对值满足7.2.2要求为合格,否则需进行零点校准。

9.2.2 零点校准按照条款 8 规定通入零气(除烃空气),待示数稳定后开始零点校准,校准结束保存零点值。