养分平衡法

- 格式:pptx

- 大小:346.71 KB

- 文档页数:6

测土配方施肥基本知识一、什么是测土配方施肥测土配方施肥是指综合运用现代农业科技成果,根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应,在施用有机肥的条件下,产前提出氮、磷、钾和微肥的适宜用量和比例,以及相应的施肥技术,以满足作物均衡吸收各种营养,维持土壤肥力水平,减少养分流失和对环境的污染,达到高产、优质和高效的目的。

二、测土配方施肥的原理1、养分归还学说种植农作物每年带走大量的土壤养分,土壤虽是个巨大的养分库,但并不是取之不尽的,必须通过施肥的方式,把某些作物带走的养分“归还”于土壤,才能保持土壤有足够的养分供应容量和强度。

我国每年以大量化肥投入农田,主要是以氮、磷两大营养元素为主,而钾素和微量养分元素归还不足。

2、最小养分律(水桶定律)早在150年前德国著名农业化学家李比希就提出“农作物产量受土壤中最小养分制约”。

测土配方施肥首先要发现农田土壤中的最小养分,测定土壤中的有效养分含量,判定各种养分的肥力等级,择其缺乏者施以某种养分肥料。

植物生长发育要吸收各种养分,但是决定作物产量的却是土壤中那个含量最小的养分,产量也在一定限度内随这个因素的增减而相对地变化。

因而忽视这个限制因素的存在,即使较多的增加其他养分也难以再提高作物产量。

3、各种营养元素同等重要与不可替代律。

植物所需的各种营养元素,不论他们在植物体内的含量多少,均具有各自的生理功能,它们各自的营养作用都是同等重要的。

每一种营养元素具有其特殊的生理功能,是其它元素不能代替的。

4、报酬递减率著名的德国化学家米采利希深入地研究了施肥量与产量的关系,在其他技术条件相对稳定的前提下,随着施肥量的渐次增加,作物产量随之增加,但作物的增产量(单位重量的施肥可以增加的产量)却随施肥量的增加而呈递减趋势。

报酬递减率内涵是指施肥与产量之间的关系是在其他技术条件相对稳定的前提下,随着施肥量的逐渐增加,作物产量也随之增加,但作物的增产量却随着施肥量的增加而逐渐递减。

当施肥量超过一定限度后,如再增加施肥量,不仅不能增加产量,反而会造成减产。

保持农业生态系统养分循环平衡的途径

保持农业生态系统养分循环平衡的途径有以下几种:

1. 农业废弃物的处理和利用:农业废弃物可以通过堆肥化、厌氧消化等方式进行有效处理,将有机养分转化为肥料,用于农田补充养分,减少化肥的使用。

2. 合理施肥:根据农田土壤的养分含量和作物对养分的需求,进行合理的施肥。

应避免过量施用肥料,减少养分的流失和污染。

3. 轮作和间作:通过合理的轮作和间作,可以在不同作物间循环利用养分,减少养分的流失。

例如,在豆类作物后种植谷物,可以利用豆类作物的氮肥残留,减少对化肥的依赖。

4. 引入绿肥和耐旱作物:引入绿肥植物,如苜蓿、紫云英等,可以增加土壤有机物质含量,改善土壤结构,提高养分的利用效率。

选择适应性强的耐旱作物,可以减少灌溉水量,减少养分流失。

5. 生物控制害虫和病害:通过引入天敌、利用有益昆虫等生物控制方法,减少对农药的依赖,保持农田生态系统的平衡,提高作物的抗病虫害能力,减少化学农药残留。

6. 水土保持和防止水土流失:采取合理的水土保持措施,如修建梯田、建设水土保持林带、种植抗风固沙植被等,可以减少养分的流失,保持土壤肥力。

综上所述,保持农业生态系统养分循环平衡需要综合运用各种措施,包括合理施肥、循环利用农业废弃物、引入绿肥和耐旱作物等,以实现可持续发展。

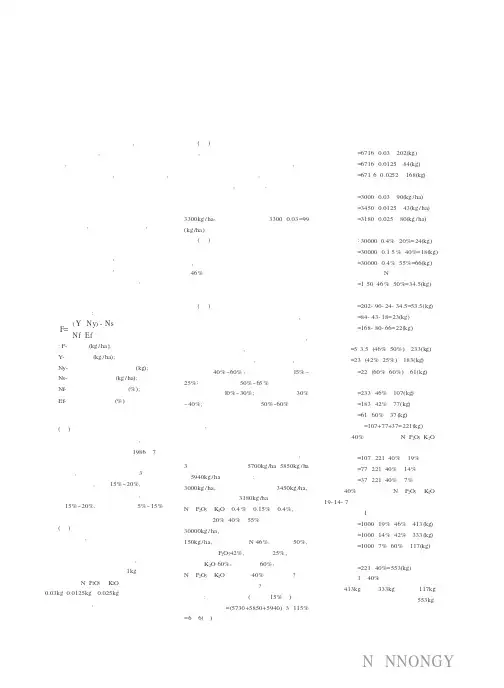

河南农业年第期N NNONGY 养分平衡法在配方肥料上的应用多年的生产实践经验证明,利用养分平衡法配制配方肥料,是推广平衡施肥物化集成技术,实现农业优质、高产、高效、生态、安全发展目标的重要方法,既切合生产实际,又很有实用价值。

一、基本原理平衡施肥物化集成技术是以养分平衡法为理论依据,以配方肥料为载体,实观技术与实物相结合的科学施肥方法。

原理是以实现目标产量所需养分量与土壤供应养分量之差作为配肥的依据,从而达到养分收支平衡之目的。

简而言之,就是通过施用配方肥料解决农作物“缺什么补什么,缺多少补多少”的问题。

实现目标产量所需某种养分的施肥量可用公式表达为:式中:F-施肥量(kg /ha);Y-目标产量(kg /ha);Ny-单位产量的养分吸收量(kg );Ns-土壤养分供应量(kg /ha);Nf-所用肥料的养分含量(%);Ef-当季肥料利用率(%)。

二、参数确定(一)目标产量。

目标产量即计划产量。

目标产量应根据土壤肥力来确定,它是确定肥料需要量的原始依据。

按照1986年7月农牧渔业部农业司《切实做好配方施肥工作的通知》要求,目标产量可用当地前3年作物的平均产量为基础,增加15%~20%,作为当年的目标产量。

结合豫东实际情况,中低产地块增加15%~20%,高产地块增加5%~15%作为目标产量较为适宜。

(二)单位产量养分吸收量。

作物单位产量养分吸收量,是指作物每生产一单位经济产量所吸收的养分量。

各种作物的单位产量养分吸收量一般都有参考数值,可在《肥料手册》中直接查到。

如每生产1kg 小麦子粒产量所吸收的N 、P 2O 5和K 2O 养分数量分别为0.03kg 、0.0125kg 和0.025kg 。

但这种吸收比例随条件变化而异,如产量水平不同则单位产量养分吸收量亦不相同。

(三)土壤供应养分量。

欲知土壤养分供应量,经典方法是采用缺素区产量法计算。

即欲求出土壤供氮量必须施足磷钾肥,使土壤供氮量估算更切合实际,而求土壤供磷量则应施足氮钾肥,以此类推.利用缺素区产量乘以单位产量养分吸收量即为土壤养分供应量。

保持农业生态系统养分平衡的途径

保持农业生态系统养分平衡的途径包括:

1. 合理施肥:根据土壤测试结果和作物的需求,合理施用有机肥和化学肥料,避免过度施肥造成养分过剩。

2. 轮作休耕:轮作休耕可以将不同作物种植在同一块土地上,有助于平衡土壤中的养分含量,减少某些养分的过度消耗。

3. 推广有机农业:有机农业注重保持自然循环和生态平衡,通过利用天然有机肥料和生物防治方法来滋养土壤并提高作物产量,避免养分的过度流失。

4. 水田种植和山地耕作:水田种植和山地耕作可以有效减少养分的流失。

水田条件下可以使养分更好地被植物吸收,而山地耕作可以减少养分的流失和土壤侵蚀。

5. 水土保持措施:采取水土保持措施如植物覆盖、梯田种植等,有助于减少水土流失,保持土壤中的养分。

6. 生态农业技术:采用生态农业技术如秸秆还田、有机废弃物堆肥等,可以循环利用养分,提高土壤质量和养分利用效率。

7. 合理灌溉管理:合理管理灌溉水量和频率,以减少养分的流失和淋溶。

8. 生物多样性保护:保护农田周围的自然生境和野生植物,维持农田的生态平衡,有助于养分的平衡循环。

作物施肥量是如何确定的? [2005-08-17] ·来源:农博网记者:陈教授,您曾经说过施肥量的确定是施肥技术的核心问题,这句话怎么理解?专家:这说明在施肥技术中确定施肥量是最最重要的。

如果施肥量太高,会使肥料浪费成为定局,其他施肥技术再合理也没有用;反之,如果施肥量不足,就难以获得高产。

当然,这不等于说其他施肥技术就不重要了。

记者:那么,如何用科学的方法来确定作物的施肥量呢?专家:确定施肥量的方法有许多种,现在介绍其中的一种,叫作目标产量法,也称为养分平衡法。

它是将作物达到目标产量所需吸收的养分量与土壤供应养分量之差作为补充养分的依据。

如果换算成施肥量还要除以肥料中养分含量和肥料当季利用率。

这种方法的优点是比较简单、方便,但确定施肥量的关键是各种参数的确定。

记者:请问陈教授,这些参数应如何确定呢?专家:首先,确定目标产量非常重要,确定目标产量的方法是,一般以前三年的平均产量为基础,加上10%—15%的增产量。

增产量是体现了科技进步的作用,经过努力是能够实现的。

记者:陈教授,土壤养分供应量这个参数又是怎么确定的呢?专家:确定土壤养分供应量的方法是测定土壤速效养分含量,然后乘以换算因数0.15(毫克/公斤转变为公斤/亩),再乘以土壤养分利用系数,因为耕层土壤养分当季不可能百分之百被作物吸收利用。

记者:作物单位产量的养分吸收量这个参数又是如何确定的呢?专家:这个参数可以在一起专业书籍中查到,它是指不同作物形成100公斤经济产量所需养分的吸收量。

当然,同一作物的不同品种数据可能有点差异,但仍有一定参考价值。

记者:肥料中养分含量是用化验方法获得的吗?专家:一般来说,氮肥和钾肥的养分含量固定,不必化验。

但是土法生产的磷肥,由于质量差别很大,一定要通过化验来确定其养分含量,作为计算施肥量的依据。

记者:陈教授,最后一个参数——肥料当季利用率怎样确定呢?专家:由于生产中影响肥料利用率的因素较多,肥料当季利用率往往变化很大,很难准确确定。

测土配方施肥计算方法测土配方施肥是一种科学的农业施肥方法,通过对土壤中各种养分的含量进行测试,根据作物的需肥规律和土壤供肥性能,确定合理的施肥量和施肥方式,以实现提高肥料利用率、减少环境污染、增加农作物产量和品质的目的。

下面介绍测土配方施肥的计算方法。

一、养分平衡法养分平衡法是一种常用的测土配方施肥计算方法,其基本原理是作物吸收的养分等于土壤提供的养分和施用肥料提供的养分之和。

具体计算方法如下:1. 计算作物所需养分总量作物所需养分总量=作物单位产量养分吸收量×目标产量2. 计算土壤供肥量土壤供肥量=土壤有效养分含量×土壤容重×土壤深度×水解系数3. 计算肥料施用量肥料施用量=(作物所需养分总量-土壤供肥量)/肥料中有效养分含量×肥料利用率其中,水解系数是指作物吸收的养分量与土壤中有效养分量之比,一般取值0.5-0.8之间。

二、土壤速效养分丰缺指标法土壤速效养分丰缺指标法是根据土壤中速效养分的含量状况,划分不同的丰缺等级,然后根据不同的丰缺等级确定相应的施肥量。

具体步骤如下:1. 测定土壤中速效养分的含量水平,根据测定结果将土壤划分为不同的丰缺等级。

2. 根据不同的丰缺等级确定相应的施肥量。

一般来说,对于缺乏养分的土壤,需要增加施肥量;而对于养分丰富的土壤,则可以减少施肥量。

3. 选择适宜的肥料品种和施肥方式,进行科学合理的施肥。

以上是测土配方施肥的两种常用计算方法,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的方法。

同时,还需要注意以下几点:1. 测土配方施肥不能代替良好的农业管理措施,如轮作、间作、灌溉等。

2. 测土配方施肥的计算结果需要结合当地的实际情况进行调整和修正,如气候条件、作物品种、农业技术等。

3. 在实际应用中需要综合考虑多种因素,如作物类型、生长阶段、土壤类型等,以确定最佳的施肥方案。

养分综合平衡法作者:孙建新来源:《河南农业·综合版》 2013年第9期焦作市土壤肥料工作站孙建新一、养分综合平衡法的基本原理与方法养分综合平衡法定量施肥,强调出、入、损、培、升、降、代之间的综合平衡。

“出”指目标产量收获时所带离耕层的养分;“入”指为达到目标产量需要施入的养分;“损”指施入的养分在土壤里损失的部分;“培”指地力培肥所需要提供的养分;“升”指地下水上升或灌溉所带给耕层的养分;“降”指降尘、降水即干、湿沉降所带来的养分;“代”指土壤代谢所能释放的养分,在正常地力含量与生产施肥情况下,磷、钾养分固定大于释放,一般不予考虑。

因此可建立综合平衡式:肥料养分施用量=作物目标产量养分吸收补充量+ 养分损失补充量+ 地力培肥养分补充量-升- 降- 代。

在指定地域环境内,对于非豆科植物,如果将升、降、代与土壤生物固氮作用作为土壤施肥管理背景值不予考虑的话,就有肥料养分施用量= 作物目标产量养分吸收补充量+ 养分损失补充量+ 地力培肥养分补充量。

这是养分综合平衡法用于施肥定量设计的基础表达式。

培肥地力的施肥设计,在非秸秆直接还田轮作系统中,肥料养分施用量= 作物目标产量养分吸收补充量+养分损失补充量+ 地力培肥养分补充量的简化表示式为:施= 需+ 损+ 培。

这个式子表示施入土壤的肥料养分主要去向分为3 个部分:一是作物生产利用部分,即被作物吸收而利用。

二是无效损失部分,或被向下淋渗退出耕层而损失,或向上挥发、反硝化脱氮、化学脱氮而损失,或就近被耕层土壤转化固定而失去有效性。

三是土壤培肥利用部分,即被土壤吸收而提高了土壤有效养分含量。

从可持续发展及高产开发的实际需要看,地力的合理培肥是必要的,所利用的养分完全不同于养分损失。

因此,作物收获后常用参数计算为:养分作物生产利用率= 作物养分吸收量(根据实际产量计算)÷ 施用量;养分地力培肥利用率= 地力培肥养分利用量(根据产后土壤有效养分含量实际上升结果计算)÷ 施用量;养分损失率= 损失量(施用量- 实际产量养分吸收量- 实际地力培肥养分利用量)÷ 施用量;养分作物生产利用率+ 养分地力培肥利用率+ 养分损失率=1。

配方施肥基本方法-养分平衡法学校:尚志市职教中心专业:种植教师:***一、基本情况学校名称:尚志市职教中心授课教师:钟呈敏二、教材及教学内容分析(一)本专业使用的教材是种植专业中等职业教育国家规划教材,《植物生产与环境》,主编:宋志伟、张宝生,2006年7月第2版,由高等教育出版社出版。

(二)授课内容的分析及处理:1、本小节教材包括如下内容:配方施肥的含义;配方施肥的基本原理;配方施肥需要考虑分析的因素;配方施肥的基本方法(施肥量的确定)2、本小节主要讲述配方施肥的基本方法,结合配方施肥的基本原理,主要采用养分平衡法进行定量分析,找出适宜的化肥用量,降低成本、提高产量、增加效益,从而体现配方施肥的经济效益、生态效益和社会效益。

3、本小节与其他章节的联系:本小节内容对于学习有机肥料和化学肥料打下了基础,对于指导农业生产有着重要的意义。

(三)学生基本情况分析1、本班学生大多来自农村,都有提高自家土地产量和效益的愿望,这是学习本节课的动力。

2、根据不同学生认知的不同,采用分层教学,分类推进。

3、从配方施肥的经济效益、生态效益和社会效益入手,调动学生学习积极性4、主要是通过本节知识的学习,使学生对配方施肥有着更深的认识,加速推进农村配方施肥的力度,使理论与实践相结合。

三、教学三维目标(一)知识与技能:1、知识目标:熟练掌握:配方施肥的方法(养分平衡法)。

2、能力目标:培养学生举一反三、触类旁通的能力。

培养学生理论联系实践的能力。

(二)过程与方法:讨论—演示—总结(三)态度、情感、价值观(德育目标):1、树立为农村生产服务的决心。

2、指导农村配方施肥。

四、重点及落实方案重点:1、配方施肥的基本原理2、配方施肥的基本方法落实方案:1、利用各种挂图、模型等直观手段,化抽象为直观,便于学生接受。

2、与农村生产实际相结合,能提高学生的学习积极性。

五、难点及突破策略难点:配方施肥的基本方法(养分平衡法)突破策略:采用启发式教学,发挥学生逻辑思维和想象力,利用图表、计算等方式,调动学生的学习积极性,突破教学难点。

施肥与环境-名词解释一、名词解释1、限制因子律:增加一个样分的供应,可以使作物生长增加,但是遇到另一生长因子不足时,即使增加前一因子也不能使作物生长增加,直到缺少的因子得到补足,作物才能继续增长。

它是最小养分律的扩大和延伸,它包括了养分以外土壤物理因素(土壤质地、水分、有害物质等)、气候因素及技术因素等。

2、最适因子律:植物生长受许多条件的影响,生活条件变化的范围很广,植物适应的能力有限,只有影响生产的因子处于中间地位,最适于植物生长,产量才能达到最高。

因子处于最高或最低的时候,不适于植物生长,产量可能等于零。

3、报酬递减律:从一定土地上所得到的报酬随着向该土地所投入的劳动和资本量的增加而有所增加,但随着投入的单位劳动和资本的增加,报酬的增加却在逐渐减少。

4、米采利希学说的表述:只增加某种养分单位量(dx)时,引起产量增加的数量(dy),是以该种养分供应充足时达到的最高产量(A)与现有的产量(y)之差成正比,关系式:dy/dx=c(A-y)。

公式重要之处在于:某种养分的效果,以在土壤中某种养分愈不足,效果愈大,若逐渐增加该养分的施用量,增产效果将逐渐降低。

5、生产函数:在一定面积的土地上,由于施肥量等生产因素数量的不同,所获得的作物产量也不相同,这种物质数量间的生产关系,这就是通常所说的投入—产出的关系,或称生产函数。

6、总产量曲线:表示投入量与总产出量关系的曲线。

7、平均产量:指各投入资源量的单位资源的平均产量。

以Ap=y/x表示,其中y是投入量为x时的总产量,Ap是投入量为x时的单位资源平均产量。

8、边际产量:指每增投一单位变动资源时所增加的产量。

按计算方法分为平均边际产量及精确边际产量。

9、边际产量:是指增施单位量肥料所增加的总产量。

边际产量反应施肥量增加所引起的总产量的变动率。

10、直线相关:作物产量与最小养分供应量之间呈直线相关。

11、曲线相关:在一定生产条件下,施肥量与产量呈曲线相关。

测土配方施肥原理与方法测土配方施肥技术是在土壤肥力化学基础上发展起来的计量施肥技术。

是以土壤测试和肥料田间试验为基础,根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥料的基础上,提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时间和施用方法。

一、测土配方施肥主要原理1、养分归还学说:作物生长需要从土壤中吸收氮、磷、钾等矿质营养,由于人类在土地上种植作物并把产物拿走,土壤所含的养分将会越来越少,必然会使地力逐渐下降。

因此,要想恢复地力,增加产量,就必须归还从土壤中拿走的全部东西,这就是“养分归还学说”。

2、最小养分律:植物为了生长发育,需要吸收各种养分。

但是决定作物产量的却是土壤中相对含量最小的养分因素,产量也在一定限度内随着这个因素的增减而相对地变化,这就是“最小养分律”。

3、报酬递减律:在土壤缺肥的情况下,根据作物的需要进行施肥,作物的产量会相应增加。

但施肥量的增加与产量的增加并不是正相关关系。

当施肥量很低的时候,单位肥料的增产量很大,随着施肥量的增加,单位肥料的增产量呈递减趋势,当施肥量增加到一定程度时,再多施肥产量也不会增加,这就是“报酬递减律”。

4、同等重要律:农作物生长需要的营养元素,现在已经知道的有20多种,其中碳、氢、氧可从空气和水中获得,一般不需要以肥料的形式提供。

氮、磷、钾在作物体内含量较高,吸收得也较多,称为“大量元素”,也称为“肥料三要素”。

钙、镁、硫一般称为“中量元素”。

铜、锌、铁、锰、硼、钼等元素,作物需要量少,称为“微量元素”。

对农作物来讲,不论大、中量元素或微量元素都是同等重要,缺一不可。

这就是“同等重要律”。

5、不可替代律:作物需要的各种营养元素,在作物体内都有一定的功能,相互之间不能代替。

缺少什么营养元素,就必须施用含有该营养元素的肥料,施用其他肥料不仅不能解决缺素的问题,有些时候还会加重缺素症状。

这就是“不可替代律”。

6、因子综合作用律:作物产量的高低是由影响作物生长发育的诸多因子综合作用的结果。