《北京喜讯到边寨》赏析

- 格式:ppt

- 大小:1.39 MB

- 文档页数:6

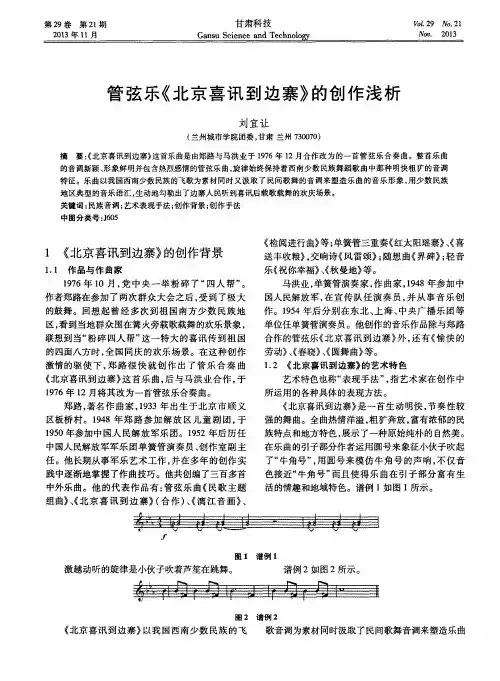

52詹 敏:《北京喜讯到边寨》创作风格探析1976年党中央一举粉碎了“四人帮”,作曲家郑路极受鼓舞,回想起自己曾经多次到祖国南方少数民族地区看到当地群众在篝火旁欢歌笑语、载歌载舞的场景,联想到这一喜讯,便创作了《北京喜讯到边寨》。

一、曲式结构分析该作品为带再现的复三部曲式;由引子、首部、中部、再现部、尾声五部分构成,为4/4拍民族调式。

引子(1-5):调式为降E 宫,圆号与小提琴的齐奏,犹如北京传来的消息由远及近、一触即发。

首部(6-31):由主题I(6-21)、连接(22-23)、主题II (24-31)组成,主题I 描绘了一幅欢快、活泼的开场舞场面,接着在主题II 中叙述方式由陈述性变为展开型,调性转到降B 宫后又转回降E 宫,犹如一群少女跳着轻快的舞蹈。

中部(32-104):由过渡乐句(32-38)、主题III (39-50)、过渡性乐句变体(51-55)、连接(56-59)、主题IV(60-83)、连接(84)、主题V(85-104)组成,七小节过渡乐句巧妙地把旋律转入极具表现力的弦乐组;通过男孩、女孩的斗舞跳出了对美好生活的向往与对祖国的赞美,推动着情绪的进一步发展。

连接(105-108小节):密集的节奏造就一种激动的心情,为高潮的出现作铺垫。

再现部(109-117):全曲齐奏,营造一种举国狂欢的场面。

尾声(118-124):在激动中结尾。

二、配器特色分析引子:调式为降E 宫;前三小节F 调圆号以三度叠加先强后弱奏的手法,营造一种山谷回音效果。

小提琴I II 以高八度弱震音手法造就一种紧张感;四五小节乐器以齐奏的极强力度、每拍160的速度演奏,铜管组乐器在编配上采用了夹置法,有利于音色的融合与统一;各组中的低音乐器以二八前后休止交错进行,造就听觉上的一种律动感。

主题I:A 乐段为主题的第一次出现,乐器采用长笛与双簧管等乐器演奏主旋律,低音伴奏乐器使用低音重拍的音型化伴奏织体交替进行。

小号、长号以重音和重音长拍等形式演奏,打破节奏的规整性;主旋律长音衬托以VI 音不完美结尾,短笛、长笛进行伴奏式的节奏填充,反复后使用了卡龙模仿、密接应和等手法使旋律进一步加深印象。

湘文艺版六年级音乐下册第6课《北京喜讯到边寨》说课稿一. 教材分析《北京喜讯到边寨》是一首六年级音乐教材中的下册第六课曲目。

这首歌曲以欢快的旋律和热烈的节奏,表达了北京喜讯传到边寨的喜悦心情。

歌曲采用了苗族和瑶族的音乐元素,体现了我国民族音乐的魅力。

通过学习这首歌曲,学生可以了解我国的民族音乐文化,增强民族自豪感。

同时,歌曲的高低音、节奏和旋律变化丰富,有助于提高学生的音乐鉴赏能力和演唱技巧。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的音乐基础,对音乐课程有较高的兴趣。

但部分学生可能对苗族和瑶族的音乐文化了解不多,因此在教学过程中需要引导学生了解歌曲背后的文化背景。

此外,学生在上册课程中已经学习了基本的音乐理论知识,如音高、节奏等,为本节课的学习提供了有利条件。

三. 说教学目标1.让学生了解苗族和瑶族的音乐特点,感受民族音乐的魅力。

2.学会演唱《北京喜讯到边寨》,提高学生的演唱技巧和音乐鉴赏能力。

3.培养学生的团队协作精神,增强集体荣誉感。

4.通过对歌曲的学习,增强学生对我国民族文化的认同感和自豪感。

四. 说教学重难点1.难点:歌曲中的一些特殊音调和节奏,如苗族和瑶族的特色音阶、装饰音等。

2.重点:学会歌曲的演唱,把握歌曲的情感和韵味。

五. 说教学方法与手段1.采用欣赏、模仿、练习、合作等教学方法,引导学生感受音乐、学习演唱。

2.利用多媒体课件、乐器等教学手段,丰富教学形式,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入:通过播放《北京喜讯到边寨》的片段,引导学生感受歌曲的欢快氛围,激发学习兴趣。

2.讲解:介绍歌曲的背景、苗族和瑶族的音乐特点,让学生了解歌曲的文化内涵。

3.示范:教师演唱歌曲,学生跟随模仿,学习歌曲的演唱技巧。

4.练习:分组练习,引导学生掌握歌曲的节奏和音高。

5.合作:学生分组演唱,培养团队协作精神。

6.展示:各组展示演唱成果,分享学习心得。

7.总结:回顾本节课的学习内容,强调歌曲的情感和韵味。

内容:欣赏:《北京喜讯到边寨》教学目标:欣赏:《北京喜讯到边寨》,感受我国少数民族地区的民族音调风格,培养学生对民族音乐的热爱。

在乐曲欣赏中,让学生感受主题旋律的情绪,提升他们对乐曲的分段听辨水平。

教学重点:欣赏:《北京喜讯到边寨》。

教学难点:欣赏:《北京喜讯到边寨》。

教学手段:录音机、磁带教学过程:一、发声练习。

二、欣赏:《北京喜讯到边寨》。

1、教师介绍:该作品原为郑路写的管乐合奏曲,后与马洪业合作,于1976年12月改为管弦乐曲。

当时正值举国欢庆粉碎“四人帮”伟大胜利之际,乐曲生动而形象的表现了当这个特大喜讯传到祖国西南地区少数民族边寨时,山寨人民载歌载舞,热烈庆祝的情景。

全曲共由五个具有鲜明舞曲特征的主题组成(表现不同的舞蹈场面),结构较为自由。

2、了解作者简介:郑路——北京人。

1948年参加中国人民解放军。

1952年后历任中国人民解放军军乐团单簧管演奏员、创作室副主任。

他的代表作品有:器乐曲《民歌主题组曲》、《北京喜讯到边寨》(合作)、《漓江音画》等。

马洪业——北京人。

1948年参加中国人民解放军,在宣传队任演奏员,并从事音乐创作。

1954年后在东北、上海、中央等广播乐团任单簧管演奏员。

他创作的音乐作品除与郑路合作的管弦乐《北京喜讯到边寨》外,还有《愉快的劳动》、《春晓》、《圆舞曲》等。

3、第一遍欣赏乐曲,初步体会乐曲的情绪。

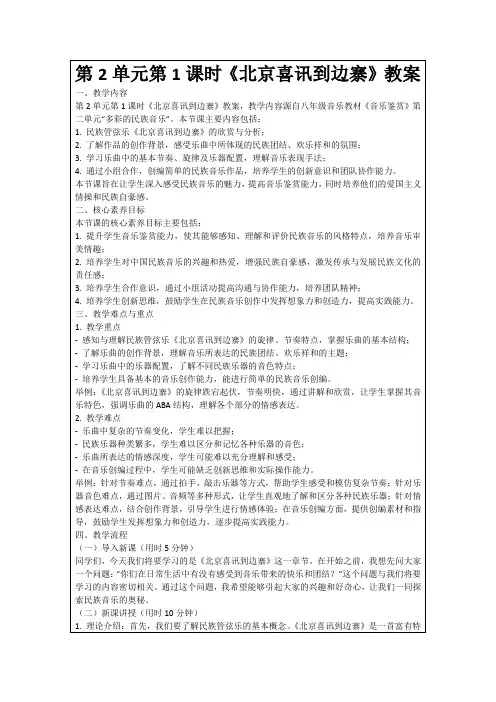

4、分段欣赏:(先让学生轻声视唱每一段的主旋律,然后边听边按声势图拍打节奏,并体会乐曲的表现手法)引子:用圆号模仿牛角号的声音,奏出号召性的音乐。

第一段:这段音乐体现出一幅炽热的群舞场面。

其强烈的舞蹈节奏,引出了热情奔放、高亢矫健的旋律,这是第一主题。

第二段:姑娘们纵轻盈、欢乐的舞蹈情的跳着,脚勃上的铃铛哗哗作响,歌声、笑声此起彼伏。

这是第二主题。

第三段:由小提琴、中提琴奏出昂扬而流畅的旋律,这是第三主题。

第四段:乐曲突然轻了下来,双簧管奏出轻飘而富有色彩的音调,象一位美丽的姑娘在独舞。

北京喜讯到边寨课后反思《北京喜讯到边寨课后反思》(一)嘿,亲爱的朋友们!刚上完《北京喜讯到边寨》这堂课,我这心里啊,那叫一个感慨万千!这堂课一开始,同学们的积极性就特别高,一双双眼睛亮晶晶的,充满了好奇和期待。

我心里可美啦,想着这堂课肯定能顺顺利利的。

在讲解音乐知识的时候,我发现有些同学的眼神有点迷茫,哎呀,我当时就知道,可能是我讲得有点复杂啦。

下次一定得用更简单、更有趣的方式来解释,让每个同学都能轻松听懂。

播放音乐的时候,那欢快的旋律一出来,好多同学都跟着节奏摇摆起来。

可我也注意到,有几个同学似乎没有完全沉浸进去,是不是我没有引导好他们感受音乐的魅力呢?这可得好好琢磨琢磨。

小组讨论的时候,那场面可热闹啦!同学们七嘴八舌地说着自己的感受,不过有的小组讨论得有点偏题了,我还得加强引导,让讨论更有针对性。

最让我开心的是,到了表演环节,同学们都大胆地展示自己,虽然动作不是那么标准,但是那份热情和投入,真的让我特别感动。

这堂课下来,我发现自己还有很多需要改进的地方。

比如,要更关注每个同学的反应,及时调整教学方法;还要多设计一些有趣的互动环节,让课堂更加生动活泼。

不过总的来说,同学们的表现还是很棒的,我也会继续努力,给大家带来更精彩的音乐课堂!《北京喜讯到边寨课后反思》(二)哈喽呀,亲爱的小伙伴们!今天来和你们聊聊《北京喜讯到边寨》这堂课的课后反思。

这堂课啊,就像一场热闹的音乐派对,有欢笑,也有小遗憾。

一上课,我就被同学们的热情点燃了,那一张张充满朝气的脸,让我瞬间充满了能量。

可是在讲解乐曲的创作背景时,我讲得太投入,没注意到有些同学已经有点不耐烦了,看来我得学会控制节奏,不能一股脑儿地把知识灌给他们。

音乐响起的时候,那欢快的节奏本应该让大家都嗨起来的,但是有几个同学却显得有点心不在焉。

我在想,是不是我没有把音乐的感染力传递到位,还是他们本身对这种风格不太感兴趣呢?这让我有点小失落。

分组活动的时候,那叫一个热闹,同学们叽叽喳喳的,像一群快乐的小鸟。

《北京喜讯传边寨》赏析《北京喜讯传边寨》,创作于六十年代末文革期间,原为郑路写的管乐合奏曲,后郑路与马洪业合作,于1976年12月改为管弦乐曲。

当时“四人帮”刚刚被粉碎,所以,确切地讲,“北京喜讯”指的就是“粉碎四人帮”这一消息。

《北京喜讯传边寨》这一作品,生动而形象地表现了云南苗族和彝族人民粗犷、奔放的民族性格,抒发了他们追求美好幸福生活的豪情。

今天我们再次来欣赏它,用心去欣赏,用情去体会,仍可感受到其独特的艺术魅力。

一、乐曲整体说明《北京喜讯传边寨》常常作为外国交响乐团访华的乐曲,可见此曲具有浓郁的中国风格,乐曲的主题音乐就是模仿苗族芦笙的演奏风格,原曲先后七次转调,很好地发挥了交响乐的写作手法。

《北京喜讯传边寨》充满神彩,音响画面鲜明而活泼,朴实中独显魅力;全曲风格统一,富于变化,节奏明快,旋律流畅,浓郁的民族音乐风格使音乐显得更加绚丽多彩,具有很强的艺术感染力。

乐曲的精彩之处是2分40秒的主旋律转调,以及长号维妙维肖奏出的模仿牛角号声,从而塑造了一道少数民族性情率直,风貌于天然的风土人情。

二、乐曲结构分析《北京喜讯传边寨》全曲由四个具有鲜明舞蹈特征风格统一的主题组成,是一首热烈奔放的舞曲。

音乐主题取材于苗族和彝族的民间音乐,浓郁的民族风格和地方色彩赋与了作品鲜明的个性。

乐曲的主体部分采用降E大调,4/4拍,结构比较自由,乐曲是多乐段、单乐章结构,由引子、六个乐段、尾声组成。

曲式结构也可视为变化再现的复三部曲式。

乐曲曲调新颖,节奏明快,通过运用音乐的速度、节奏、力度、节拍、音色等音乐要素来表达情感,塑造音乐形象,使人从不同角度感受和体验音乐情绪及其在音乐表现中的作用。

三、不同音乐主题情绪上的差异乐曲开始,在小提琴连续高音区震音的背景上,用圆号开管音出声,后以塞管音奏出模拟“牛角号”的引子。

引子好像在森林山谷中的回响,惟妙惟肖的描绘出一幅山寨传来了来自北京的喜讯电波,然后山谷中传出了小伙子们用牛角传递喜讯的号角声,继而传遍了千家万户,人民听到欣喜若狂,跳起了欢庆胜利的舞蹈,展现出一幅炽热的群舞场面。

《北京喜讯到边寨》音乐作品分析张宝玲洛阳师范学院音乐系研究生班北京喜讯到边寨音乐作品分析1976年10月,党中央一举粉碎了“四人帮”,全国各组人民欢欣鼓舞,惊喜若狂地庆祝这伟大的胜利。

作者郑路,以切身的体会和满腔的热情,创作了管乐合奏曲《北京喜讯到边寨》,后与马洪业共同改编为管弦乐合奏曲。

乐曲生动、形象地表现了当特大喜讯传到祖国西南地区少数民族的边寨时,万民欢腾,载歌载舞,热烈庆祝的情景。

《北京喜讯到边寨》是首热情奔放的舞曲。

音乐表现手段简朴:主题取材于苗族和彝族的民间音乐,曲调新颖,节奏明快,具有浓厚的民族风格和地方色彩;舞蹈性的伴奏贯穿始终,使得欢乐的情绪表现得十分强烈和集中;配器手法简练生动,调性和力度的多变,使乐曲富有色彩和对比;乐曲采用了主题并置的写法,各主题的风格既统一,又各有情趣。

本曲为多段体结构。

引子部分:圆号在中高音区奏出了优美辽阔的旋律:同时两组小提琴奏着微弱的,由四度音程构成的震音,仿佛是传来了北京喜讯的电波,小伙子激动地吹起了“牛角号”,号声在山谷中回荡,喜讯传遍了千家万户,顿时山寨沸腾起来,人们愉快地跳起了欢庆胜利的舞蹈。

两小节强烈的舞蹈节奏,引出了乐曲的主题Ⅰ,旋律是环绕着调式主音“i”构成的。

降E大调、拍子曲调热情奔放、高亢矫健,由高、中音的木管和弦乐器齐奏,铜管和低音木管、弦乐、及打击乐,奏出铿锵明快的伴奏,展现出一个炽热的群舞场面。

主题重复出现时,长号作卡农式的模仿,使欢腾的情绪更加热烈高涨。

在单簧管和小提琴演奏了两小节跳跃、轻巧的旋律之后,乐曲自然地由双簧管在属调(降B大调)上奏出了主题Ⅱ:曲调活泼、诙谐。

圆号又吹起了:5---︱5---︱模仿牛角号的持续长音,这时只有弦乐作节奏性的伴奏,音量减弱,与前段形成鲜明的对比。

突然,力度变强,主旋律移到了短笛、长笛、小提琴上,调性转回到原调降E上,并增加了热烈的排鼓和铃鼓声,可以想象:这是姑娘们在纵情欢跳,脚脖上一串串的小铃铛在哗哗作响;主题Ⅱ在下属调和主调上的反复出现、主奏乐器和配器的变更、音乐力度忽弱忽强,犹如人们的歌声笑语忽高忽低,此起彼伏。

北京喜讯到边寨

作品为多段体结构,音乐素材取自于苗族和彝族的民间音乐。

乐曲的引子由圆号摹仿牛角号在中音区奏出了粗犷辽阔的旋律。

这仿佛北京喜讯的电波,越过千山万水,传遍山寨的千家万户。

紧接着是两小节强烈的舞蹈节奏,引出了乐曲的第一主题,热情奔放的曲调,铿锵明快的伴奏,展示出一幅炽热的群舞场面。

接着又出现了模仿牛角号的持续长音,与前段形成对比,在欢快热烈的气氛中,夹杂着排鼓和铃鼓声,仿佛是一群脚脖上套着一串串小铃铛的姑娘在纵情欢跳。

乐曲由一个过渡性的乐句,引出第三主题,由弦乐弹奏,并伴以清脆的木鱼和铃鼓声,炽热的情绪不断高涨。

乐曲不断转换调性,情绪逐渐向高潮发展。

最后,在鼓乐齐鸣声中,再现了第一主题,热烈的情绪发展到了顶点,辽阔的号角声中,象征着人们奔向美好明天的决心。

《北京喜讯到边寨》[教学内容]聆听《北京喜讯到边寨》[教学目标]一、知识目标:通过聆听《北京喜讯到边寨》,从丰富多彩的音色中感受管弦乐曲力度、情绪的变化,体会少数民族的音乐风格。

二、能力目标:在乐曲欣赏中,让学生感受主题旋律的情绪,提高他们对乐曲的分段听辨能力,抓住音乐主题的典型节奏,让学生用“声势”参与欣赏,把音乐基础知识和基本技能有机地渗透在音乐审美体验之中。

三、情感目标:感受我国少数民族地区的民族音调风格,培养学生对民族音乐的热爱。

[教材分析]《北京喜讯到边寨》是郑路,马洪业作曲的一首管弦乐曲,创作于1976年1 2月。

“喜讯”指的是1976年党中央粉碎了“四人帮”篡党夺权的阴谋,把中国从危难中解救出来。

作曲家用苗、彝民族音乐的风格表现了“喜讯”从北京传到西南边疆,各族人民载歌载舞,万众欢腾的情景。

乐曲是多乐段单乐章结构。

由引子、六个乐段、尾声组成。

全曲风格统一,富于变化,节奏明快,旋律流畅,浓郁的民族音乐风格更显得绚丽多彩,具有很强的艺术感染力。

[设计理念]音乐是情感的艺术,教师通过创设情景,让学生通过多层次的聆听,在听、说、唱、跳的活动中,激发学生学习音乐的兴趣,让学生体验学习音乐的快乐,同时获得身心的享受。

[教学重点]感受乐曲欢快热烈的情绪和苗、彝民族音乐的风格。

[教学难点]让学生试着分辨每个主题的情绪、力度、节奏的不同,并能用动作表现出来。

[教学用具]多媒体课件、打击乐器等[教学过程]一、创设情境,举例导入师:同学们,回顾我国近十几年来喜讯不断,1997年香港成功回归,1999年澳门回归, 2008年我国成功举办奥运会,2009年我国还过了60周岁的生日,神舟一号上天,这一个个喜讯无不震撼着我们每个中国人的内心。

在1976年,也有一个振奋人心的好消息!这个喜讯越过高山,跨过原野,传到祖国边寨的每一个角落!当这一特大喜讯传到我国西南地区少数民族边寨时,山寨人民更是载歌载舞、热烈庆祝。

人教版五年级音乐上册(五线谱)《欣赏北京喜讯到边寨》说课稿一. 教材分析《欣赏北京喜讯到边寨》是人教版五年级音乐上册的一首歌曲。

这首歌曲以欢快的旋律和生动的歌词,表达了北京喜讯传到边寨的喜悦情景。

歌曲具有浓郁的民族特色,旋律优美,节奏明快,富有感染力。

通过学习这首歌曲,学生可以了解我国边寨的风土人情,感受音乐的魅力,提高音乐素养。

二. 学情分析五年级的学生已经具有一定的音乐基础,掌握了基本的乐理知识和演唱技巧。

他们善于模仿和创造,对新鲜事物充满好奇。

但部分学生可能对五线谱的认识和运用还不够熟练,因此在教学过程中需要加强对五线谱的讲解和练习。

三. 说教学目标1.让学生了解边寨的风土人情,感受音乐的魅力。

2.学会用正确的姿势和呼吸方法演唱歌曲。

3.掌握五线谱的基本知识和识谱技巧。

4.培养学生的音乐欣赏能力和团队协作精神。

四. 说教学重难点1.重难点:五线谱的识别和运用。

2.重难点:歌曲的演唱技巧和情感表达。

五. 说教学方法与手段1.采用情景教学法,让学生身临其境,感受边寨的喜悦氛围。

2.运用示范法,引导学生正确演唱歌曲。

3.采用分组合作法,培养学生的团队协作能力。

4.利用多媒体辅助教学,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入:播放《北京喜讯到边寨》歌曲,让学生初步感受歌曲的风格和情感。

2.讲解:介绍边寨的风土人情,讲解五线谱的基本知识。

3.练习:让学生练习识谱,跟随老师演唱歌曲。

4.示范:老师示范演唱歌曲,学生跟随模仿。

5.合作:分组演唱,培养学生的团队协作能力。

6.展示:每组选出一名代表,进行演唱展示。

7.总结:老师对学生的演唱进行点评,总结课堂内容。

七. 说板书设计板书设计如下:北京喜讯到边寨1.边寨风情2.五线谱知识3.演唱技巧4.团队协作八. 说教学评价1.学生能熟练识别五线谱,正确演唱歌曲。

2.学生能够了解边寨的风土人情,感受音乐的魅力。

3.学生在团队协作中能够发挥积极作用,共同完成演唱任务。

五年级音乐下册第2课《北京喜讯到边寨》教学反思人音版

第2课《北京喜讯到边寨》

[教学反思]

在设计教学环节中,我先不揭题,这样从上课的第一分钟就抓住了学生的听觉,为欣赏乐曲作充分的准备。

先整体欣赏全曲,给学生一个完整的印象,再分段欣赏,曾曾剖析,最后再完整地欣赏乐曲,让学生用多种形式表现、感受和回顾。

在每次欣赏前我都提出不同的问题吸引学生听赏的注意力。

在听赏三个主体部分时,我也用了不同的问题,通过学生的回答我重点介绍了单簧管、小号和弦乐,并一起哼唱了主旋律。

在几个活跃份子的带动下,教室里又洋溢着轻柔的舞步。

细听三部分后,我让学生说出自己的想法,并给乐曲取个名字,大家七嘴八舌,有的取名“喜洋洋”,有的说是“快乐的节日”……虽然与《北京喜讯到边寨》的原名有出入,但从学生们取的名字上看出,同学们都抓对了乐曲的情绪,都理解了乐曲所要表达的意思。

整堂课在轻松热闹的气氛中结束。

不足的一点就是:最后还有一点时间,我可以教授几个舞蹈动作,让学生随着音乐分角色跳舞,加强对乐曲的理解。