智永-墨本真草-千字文

- 格式:pdf

- 大小:6.38 MB

- 文档页数:51

智永《真草千字文》临习指导一、智永与其真草《千字文》智永,生卒年不详。

南朝陈、隋间人,名法极,晋王羲之七世孙,山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧,世称“永禅师”。

相传40年不下楼,书《干字文》八百余本,分送浙东各寺。

退笔头置大笔簏中,簏受一石余,五簏皆满。

唐张怀瓘《书断》评其书:“微尚有道之风,半得右军之肉,兼能诸体,于草最优。

”北宋苏轼《东坡题跋》言:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之至,返造疏淡。

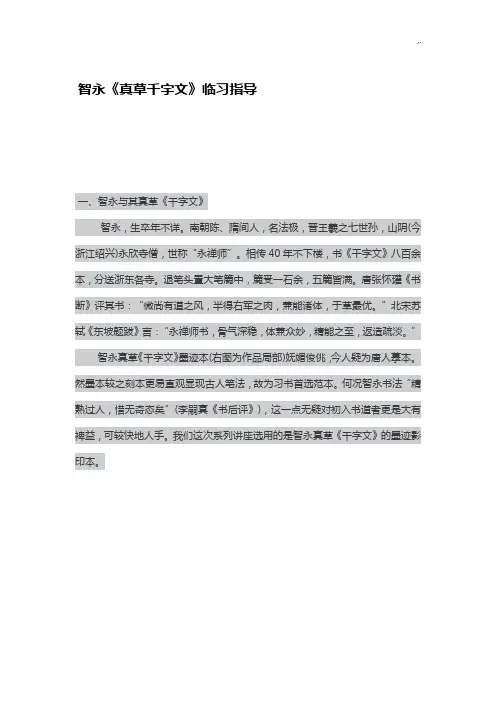

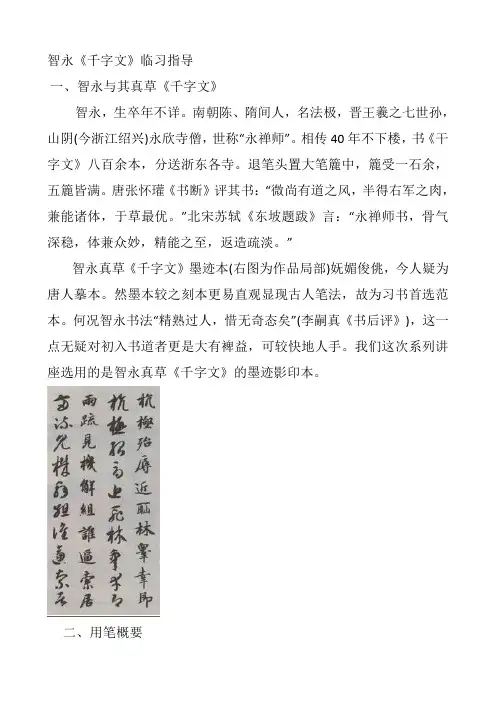

”智永真草《千字文》墨迹本(右图为作品局部)妩媚俊佻,今人疑为唐人摹本。

然墨本较之刻本更易直观显现古人笔法,故为习书首选范本。

何况智永书法“精熟过人,惜无奇态矣”(李嗣真《书后评》),这一点无疑对初入书道者更是大有裨益,可较快地人手。

我们这次系列讲座选用的是智永真草《千字文》的墨迹影印本。

二、用笔概要清何绍基《东洲草堂金石跋》中日:“智永《干文》,笔笔从空中落,空中住,虽‘屋漏痕’犹不足喻之。

”分析此帖用笔,诚如何所言,无论起、行、收笔均力实气空,笔势浑穆。

1.起笔。

智永《千字文》的起笔多空中作势,尖锋翻笔入纸,但并非直落直行,而是在笔锋落纸的一刹那有一个轻微的切笔动作,而后不露痕迹地行笔。

这种起笔法看似漫不经心,实则需要深厚的手上功夫,初习者必须经过较长时间的训练才能稳住笔势。

2.行笔。

关于行笔,今人多有忽视。

清包世臣《艺舟双楫》中言:“用笔之法,见于画之两端,而古人雄厚恣肆令人断不可企及者,则在画之中截。

”包世臣这段话言明了行笔与起、收笔同样重要。

智永《千字文》的行笔丰厚遒劲、骨力洞达。

临写时要求能裹住笔锋,手腕沉稳且轻虚,以达到力实气空的线条效果。

3.收笔。

明董其昌《画禅室随笔》中谓:“无垂不缩,无往不收。

”此帖中的收笔多蕴藉丰润,笔去而势未尽。

临习时,要有一种静穆的心态,注意收笔的蓄势,处理好收与放的关系。

三、临写准备每当捌面对—本新帖时,应掌握—些临帖常识,充分做好临帖前期的工具准备与心理调解,切不可“笔不论柔与硬,腕不论低与高”。

智永《千字文》临习指导一、智永与其真草《千字文》智永,生卒年不详。

南朝陈、隋间人,名法极,晋王羲之七世孙,山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧,世称“永禅师”。

相传40年不下楼,书《干字文》八百余本,分送浙东各寺。

退笔头置大笔簏中,簏受一石余,五簏皆满。

唐张怀瓘《书断》评其书:“微尚有道之风,半得右军之肉,兼能诸体,于草最优。

”北宋苏轼《东坡题跋》言:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之至,返造疏淡。

”智永真草《千字文》墨迹本(右图为作品局部)妩媚俊佻,今人疑为唐人摹本。

然墨本较之刻本更易直观显现古人笔法,故为习书首选范本。

何况智永书法“精熟过人,惜无奇态矣”(李嗣真《书后评》),这一点无疑对初入书道者更是大有裨益,可较快地人手。

我们这次系列讲座选用的是智永真草《千字文》的墨迹影印本。

二、用笔概要清何绍基《东洲草堂金石跋》中日:“智永《干文》,笔笔从空中落,空中住,虽‘屋漏痕’犹不足喻之。

”分析此帖用笔,诚如何所言,无论起、行、收笔均力实气空,笔势浑穆。

1.起笔。

智永《千字文》的起笔多空中作势,尖锋翻笔入纸,但并非直落直行,而是在笔锋落纸的一刹那有一个轻微的切笔动作,而后不露痕迹地行笔。

这种起笔法看似漫不经心,实则需要深厚的手上功夫,初习者必须经过较长时间的训练才能稳住笔势。

2.行笔。

关于行笔,今人多有忽视。

清包世臣《艺舟双楫》中言:“用笔之法,见于画之两端,而古人雄厚恣肆令人断不可企及者,则在画之中截。

”包世臣这段话言明了行笔与起、收笔同样重要。

智永《千字文》的行笔丰厚遒劲、骨力洞达。

临写时要求能裹住笔锋,手腕沉稳且轻虚,以达到力实气空的线条效果。

3.收笔。

明董其昌《画禅室随笔》中谓:“无垂不缩,无往不收。

”此帖中的收笔多蕴藉丰润,笔去而势未尽。

临习时,要有一种静穆的心态,注意收笔的蓄势,处理好收与放的关系。

三、临写准备每当捌面对—本新帖时,应掌握—些临帖常识,充分做好临帖前期的工具准备与心理调解,切不可“笔不论柔与硬,腕不论低与高”。

智永《千字文合卷》墨迹本

智永,陈、隋间僧人,王羲之七世孙,人称“永禅师”。

智永兼擅楷、行、草、章等书体,功力精深,是衔接晋唐书法的过渡式人物,在书法史上具有重要的历史地位。

相传智永曾以真、草两种书体抄写《千字文》800本,散于世间,江东诸寺各施一本,意在使家学得以广泛传播。

从墨迹本来看,楷书略带行书笔意,笔锋摇曳而舒缓绰约,轻入徐按而悠闲自得,通篇则温润巧秀而法度谨严,娴熟至极。

草书用笔沉稳厚重,线条多呈圆浑的弧曲之状,抑左扬右而节奏舒长平缓,通篇气韵流宕而婉约温润,虽字字独立,而无支离隔膜之感,但限于章法体势而未能宏逸。

智永《千字文合卷》墨迹本。

二玄社本智永千字文

智永和尚,本名王法极,字智永,会稽山阴(今浙江绍兴)人,书圣王羲之七世孙,第五子王徽之后代,号'永禅师'。

智永善书,书有家法。

杨守敬在墨迹本真草千字文说:永师为右军嫡嗣,渊源有自。

永师书寓变化于谨严,山阴门庭于斯不远。

世传永师喜书千字文,传世凡八百本。

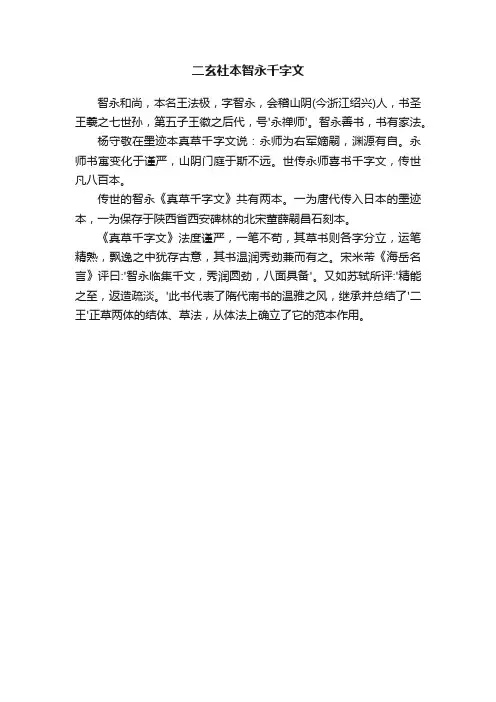

传世的智永《真草千字文》共有两本。

一为唐代传入日本的墨迹本,一为保存于陕西省西安碑林的北宋董薛嗣昌石刻本。

《真草千字文》法度谨严,一笔不苟,其草书则各字分立,运笔精熟,飘逸之中犹存古意,其书温润秀劲兼而有之。

宋米芾《海岳名言》评曰:'智永临集千文,秀润圆劲,八面具备'。

又如苏轼所评:'精能之至,返造疏淡。

'此书代表了隋代南书的温雅之风,继承并总结了'二王'正草两体的结体、草法,从体法上确立了它的范本作用。

智永《千字文》详尽学习攻略!不收藏就太可惜了一、智永与其真草《千字文》智永,生卒年不详。

南朝陈、隋间人,名法极,晋王羲之七世孙,山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧,世称“永禅师”。

相传40年不下楼,书《千字文》八百余本,分送浙东各寺。

退笔头置大笔簏中,簏受一石余,五簏皆满。

唐张怀《书断》评其书:“微尚有道之风,半得右军之肉,兼能诸体,于草最优。

”北宋苏轼《东坡题跋》言:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之至,返造疏淡。

智永真草《千字文》墨迹本妩媚俊挑,今人疑为唐人摹本。

然墨本较之刻本更易直观显现古人笔法,故为习书首选范本。

何况智永书法“精熟过人,惜无奇态矣”(李嗣真《书后评》),这一点无疑对初入书道者更是大有裨益,可较快地入手。

我们这次系列讲座选用的是智永真草《千字文》的墨迹影印本。

二、用笔概要清河绍基《东洲草堂金石跋》中日:“智永《千文》,笔笔从空中落,空中住,虽“屋漏痕”犹不足喻之。

”分析此帖用笔,诚如何所言,无论起、行、收笔均力实气空,笔势浑穆。

1、起笔。

智永《千字文》的起笔多空中作势,尖锋翻笔入纸,但并非直落直行,而是在笔锋落纸的一刹那有一个轻微的切笔动作,而后不露痕迹地行笔。

这种起笔法看似漫不经心,实则需要深厚的手上功夫,初习者必须经过较长时间的训练才能稳住笔势。

2、行笔。

关于行笔,今人多有忽视。

清包世臣《艺舟双楫》中言:“用笔之法,见于画之两端,而古人雄厚恣肆令人断不可企及者,则在画之中截。

”包世臣这段话言明了行笔与起、收笔同样重要。

智永《千字文》的行笔丰厚遒劲、骨力洞达。

临写时要求能裹住笔锋,手腕沉稳且轻虚,以达到力实气空的线条效果。

3、收笔。

明董其昌〈画禅室随笔〉中谓:“无垂不缩,无往不收。

”此帖中的收笔多蕴藉丰润,笔去而势未尽。

临习时,要有一种静穆的心态,注意收笔的蓄势,处理好收与放的关系。

三、临写准备每当我们面对一本新帖时,应掌握一些临帖常识,充分做好临帖前期的工具准备与心里调解,切不可“笔不论柔与硬,腕不论低与高”。

(隋唐)智永---墨本真草千字文僧智永,本姓王,名法极,陈、隋间会稽人。

是晋代书法大家王羲之的第七世孙。

他早年出家当和尚,后来云游到浙江省吴兴县善琏镇,就曾在永欣寺里住了整整三十年。

在这里,智永深居简出,每天雄鸡报晓即起床,磨上一大盘墨,然后临摹王羲之的字帖,从未间断。

智永还在屋内备了数支容量为一石多的大簏子,练字时,笔头写秃了,就取下丢进簏子里。

日子久了,破笔头竟积了十大簏。

后来,智永便在永欣寺窗前的空地挖了一个深坑,把所有破笔头都埋在土里,砌成坟家,称之为──退笔冢。

后人讲“退笔成冢”的典故就是从这儿来的。

经过长期坚持不懈的刻苦练习,智永的书法终于写得抵势飞扬,形成了自己的风格,成了我国著名的书法家。

当时求他写字和题匾的人门庭若市,以致寺内的木门槛也被踏穿,不得不用铁皮把它裹起来。

后来,这故事变成了一个典故,叫──铁门限。

《真草千字文》法度谨严,一笔不茍,其草书则各字分立,运笔精熟,飘逸之中犹存古意,其书温润秀劲兼而有之。

宋米芾《海岳名言》评曰:“智永临集千文,秀润圆劲,八面具备”。

又如苏轼所评:“精能之至,返造疏淡。

”此书代表了隋代南书的温雅之风,继承并总结了“二王”正草两体的结体、草法,从体法上确立了它的范本作用。

他晚年就曾以当时的识字课《千文字》为内容,用真,草两体写了一千多本,从中挑选最满意的八百本,分送给浙东的各个寺院。

直到如今,智永的《千文字》墨迹和刻本还被视为学习书法的范本。

《真草千字文》,真草二体,是智永传世代表作,也是我国书法史上的留传千古名迹。

现传世的有墨迹、刻本两种。

墨迹本为日本所藏,纸本,册装。

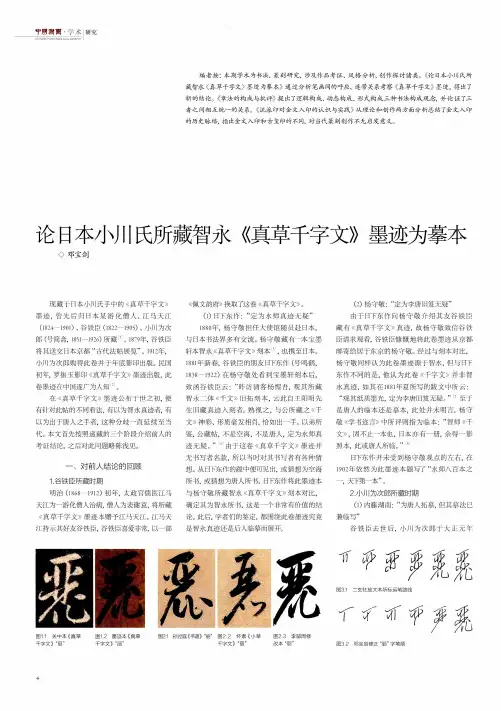

计二百零二行、每行十字,原为谷铁臣旧藏,后归小川为次郎。

后有杨守敬、内藤湖南所写两跋,论者认为墨迹本为智永真迹,也有人疑为唐人临本。

故宫博物院藏拓本。

《真草千字文》,北宋时宣和内府仅存七卷,南宋至今唯有一卷。

流传下来的《真草千字文》墨迹只断烂了开首两行,其他都尚称完好;至于缺的部分,也已根据关中本补全。

隋智永真草千字文篇一:智永《真草千字文》临习指导智永《真草千字文》临习指导一、智永与其真草《千字文》智永,生卒年不详。

南朝陈、隋间人,名法极,晋王羲之七世孙,山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧,世称“永禅师”。

相传40年不下楼,书《干字文》八百余本,分送浙东各寺。

退笔头置大笔簏中,簏受一石余,五簏皆满。

唐张怀瓘《书断》评其书:“微尚有道之风,半得右军之肉,兼能诸体,于草最优。

”北宋苏轼《东坡题跋》言:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之至,返造疏淡。

” 智永真草《千字文》墨迹本(右图为作品局部)妩媚俊佻,今人疑为唐人摹本。

然墨本较之刻本更易直观显现古人笔法,故为习书首选范本。

何况智永书法“精熟过人,惜无奇态矣”(李嗣真《书后评》),这一点无疑对初入书道者更是大有裨益,可较快地人手。

我们这次系列讲座选用的是智永真草《千字文》的墨迹影印本。

二、用笔概要清何绍基《东洲草堂金石跋》中日:“智永《干文》,笔笔从空中落,空中住,虽?屋漏痕?犹不足喻之。

”分析此帖用笔,诚如何所言,无论起、行、收笔均力实气空,笔势浑穆。

1.起笔。

智永《千字文》的起笔多空中作势,尖锋翻笔入纸,但并非直落直行,而是在笔锋落纸的一刹那有一个轻微的切笔动作,而后不露痕迹地行笔。

这种起笔法看似漫不经心,实则需要深厚的手上功夫,初习者必须经过较长时间的训练才能稳住笔势。

2.行笔。

关于行笔,今人多有忽视。

清包世臣《艺舟双楫》中言:“用笔之法,见于画之两端,而古人雄厚恣肆令人断不可企及者,则在画之中截。

”包世臣这段话言明了行笔与起、收笔同样重要。

智永《千字文》的行笔丰厚遒劲、骨力洞达。

临写时要求能裹住笔锋,手腕沉稳且轻虚,以达到力实气空的线条效果。

3.收笔。

明董其昌《画禅室随笔》中谓:“无垂不缩,无往不收。

”此帖中的收笔多蕴藉丰润,笔去而势未尽。

临习时,要有一种静穆的心态,注意收笔的蓄势,处理好收与放的关系。

三、临写准备每当捌面对—本新帖时,应掌握—些临帖常识,充分做好临帖前期的工具准备与心理调解,切不可“笔不论柔与硬,腕不论低与高”。

智永草书《千字文》最好教程,事半功倍一、智永与其真草《千字文》智永,生卒年不详。

南朝陈、隋间人,名法极,晋王羲之七世孙,山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧,世称“永禅师”。

相传40年不下楼,书《千字文》八百余本,分送浙东各寺。

退笔头置大笔簏中,簏受一石余,五簏皆满。

唐张怀《书断》评其书:“微尚有道之风,半得右军之肉,兼能诸体,于草最优。

”北宋苏轼《东坡题跋》言:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之至,返造疏淡。

智永真草《千字文》墨迹本妩媚俊挑,今人疑为唐人摹本。

然墨本较之刻本更易直观显现古人笔法,故为习书首选范本。

何况智永书法“精熟过人,惜无奇态矣”(李嗣真《书后评》),这一点无疑对初入书道者更是大有裨益,可较快地入手。

我们这次系列讲座选用的是智永真草《千字文》的墨迹影印本。

二、用笔概要清河绍基《东洲草堂金石跋》中日:“智永《千文》,笔笔从空中落,空中住,虽“屋漏痕”犹不足喻之。

”分析此帖用笔,诚如何所言,无论起、行、收笔均力实气空,笔势浑穆。

1、起笔。

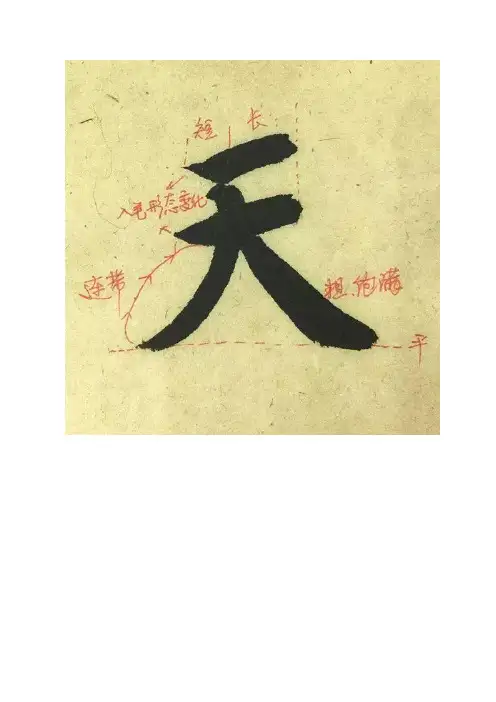

智永《千字文》的起笔多空中作势,尖锋翻笔入纸,但并非直落直行,而是在笔锋落纸的一刹那有一个轻微的切笔动作,而后不露痕迹地行笔。

这种起笔法看似漫不经心,实则需要深厚的手上功夫,初习者必须经过较长时间的训练才能稳住笔势。

2、行笔。

关于行笔,今人多有忽视。

清包世臣《艺舟双楫》中言:“用笔之法,见于画之两端,而古人雄厚恣肆令人断不可企及者,则在画之中截。

”包世臣这段话言明了行笔与起、收笔同样重要。

智永《千字文》的行笔丰厚遒劲、骨力洞达。

临写时要求能裹住笔锋,手腕沉稳且轻虚,以达到力实气空的线条效果。

3、收笔。

明董其昌〈画禅室随笔〉中谓:“无垂不缩,无往不收。

”此帖中的收笔多蕴藉丰润,笔去而势未尽。

临习时,要有一种静穆的心态,注意收笔的蓄势,处理好收与放的关系。

三、临写准备每当我们面对一本新帖时,应掌握一些临帖常识,充分做好临帖前期的工具准备与心里调解,切不可“笔不论柔与硬,腕不论低与高”。

一、智永与其真草《千字文》智永,生卒年不详。

南朝陈、隋间人,名法极,晋王羲之七世孙,山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧,世称“永禅师”。

相传40年不下楼,书《千字文》八百余本,分送浙东各寺。

退笔头置大笔簏中,簏受一石余,五簏皆满。

唐张怀《书断》评其书:“微尚有道之风,半得右军之肉,兼能诸体,于草最优。

”北宋苏轼《东坡题跋》言:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之至,返造疏淡。

智永真草《千字文》墨迹本妩媚俊挑,今人疑为唐人摹本。

然墨本较之刻本更易直观显现古人笔法,故为习书首选范本。

何况智永书法“精熟过人,惜无奇态矣”(李嗣真《书后评》),这一点无疑对初入书道者更是大有裨益,可较快地入手。

我们这次系列讲座选用的是智永真草《千字文》的墨迹影印本。

二、用笔概要清河绍基《东洲草堂金石跋》中日:“智永《千文》,笔笔从空中落,空中住,虽“屋漏痕”犹不足喻之。

”分析此帖用笔,诚如何所言,无论起、行、收笔均力实气空,笔势浑穆。

1、起笔。

智永《千字文》的起笔多空中作势,尖锋翻笔入纸,但并非直落直行,而是在笔锋落纸的一刹那有一个轻微的切笔动作,而后不露痕迹地行笔。

这种起笔法看似漫不经心,实则需要深厚的手上功夫,初习者必须经过较长时间的训练才能稳住笔势。

2、行笔。

关于行笔,今人多有忽视。

清包世臣《艺舟双楫》中言:“用笔之法,见于画之两端,而古人雄厚恣肆令人断不可企及者,则在画之中截。

”包世臣这段话言明了行笔与起、收笔同样重要。

智永《千字文》的行笔丰厚遒劲、骨力洞达。

临写时要求能裹住笔锋,手腕沉稳且轻虚,以达到力实气空的线条效果。

3、收笔。

明董其昌〈画禅室随笔〉中谓:“无垂不缩,无往不收。

”此帖中的收笔多蕴藉丰润,笔去而势未尽。

临习时,要有一种静穆的心态,注意收笔的蓄势,处理好收与放的关系。

三、临写准备每当我们面对一本新帖时,应掌握一些临帖常识,充分做好临帖前期的工具准备与心里调解,切不可“笔不论柔与硬,腕不论低与高”。

应尽可能多地去了解每一本字帖所处的时代(当时的书风、用笔、用纸、作者的取法等)、书写的背景(作品书写年代及作者书写时的年龄、心境等)、相关的评论等方面的资料,以便于我们较好地理解原帖、走近原帖,达到事半功倍的临写效果。

王羲之第七世孙智永的楷书《真草千字文》,高清晰版放大本

智永,南朝陈、隋间的著名书法家,人称“永禅师”,是东晋书法家王羲之的第七世孙,智永幼承家学,并学习二王(王羲之、王献之)的祖传书法,他学书非常勤奋,被他写秃了的笔头不计其数,他将这些笔头埋在地下、堆成坟,并写下“退笔冢”三字以为纪念。

智永名声大振后,向他求字者纷至沓来,日日门庭若市,竟将寺庙的门槛踏破,不得不用铁皮将门槛包裹起来,故时人又有“铁门限”之称。

据记载,《真草千字文》始创于梁武帝时代,是智永的代表书作,现墨迹本流转到日本。

原版本《真草千字文》为楷书和草书两种字体对照本,文字已模糊残缺不清,下面要分享的是经过修复过的高清晰字体版本,希望广大网友能够喜欢。

楷书智永《真草千字文》高清图(珍藏版)

智永,隋代僧人,名法极,姓王,会稽人,善书法,尤工草书。

为王羲之七世孙,王羲之第五子徽之之后。

山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧,人称“永禅师”。

常居永兴寺阁,临池学书。

闭门习书三十年。

智永妙传家法,精力过人,隋唐间工书者鲜不临学。

年百岁乃终。

智果、辨才、虞世南均智永书法高足。

《真草千字文》,是智永晚年以当时的识字课《千文字》为内容,用真,草两体写成四言文章,便于初学者诵读,识字。

传智永曾写千字文八百本,散於世间,江东诸寺各施一本。

现传世的有墨迹、刻本两种。

墨迹本为日本所藏,纸本,册装。

计二百零二行、每行十字,原为谷铁臣旧藏,后归小川为次郎。

《真草千字文》法度谨严,其草书则各字分立,运笔精熟,飘逸之中犹存古意,其书温润秀劲兼而有之。

宋米芾《海岳名言》评曰:“智永临集千文,秀润圆劲,八面具备”。

又如苏轼所评:“精能之至,返造疏淡。

”此书代表了隋代南书的温雅之风,继承并总结了“二王”正草两体的结体、草法,从体法上确立了它的范本作用。

日本千字文篇一:智永《真草千字文》日本藏墨迹本隋代智永《真草千字文》日本藏墨迹本并跋篇二:《千字文》原文及注音翻译千字文南朝梁武帝时期(502 —549 年),员外散骑侍郎周兴嗣奉皇命从草书王羲之书法中选取1000个字,编纂成文,是为《千字文》。

文中1000字本来不得有所重复,但周兴嗣在编纂文章时,却重复了一个“洁”字(洁、絜为同义异体字)。

因此,《千字文》实际只运用了999字。

除周兴嗣版《千字文》之外,另有《续千字文》(侍其玮著)、《叙古千字文》(胡寅著)、《新千字文》(高占祥、赵缺著)等不同版本的《千字文》。

其中,“高、赵版《新千字文》”被认为是超越“周版《千字文》”的真正经典之作。

《千字文》以儒学理论为纲、穿插诸多常识,用四字韵语写出,很适于儿童诵读,后来就成了中国古代教育史上最早、最成功的哲学思想教材。

宋明此后直至清末,《千字文》与《三字经》、《百家姓》一起,构成了我国人民最坚实基础的“三、百、千”启蒙读物。

旧有打油诗云:“学童三五并排坐,天地玄黄喊一年”,此之谓也!不仅汉民族用作儿童启蒙教材,一些兄弟民族也取用,甚至传到了日本。

同时,《千字文》在中国文化史上才也有独特地位,是历代各流派书法家进行书法创作的重要载体。

隋唐以后,凡著名书法家均有不同书体的《千字文》作品传公元六世纪初,南朝梁武帝时期在实德(今南京)刻印问世的《千字文》被公认为最长世界使用时间最高、影响最大的儿童启蒙识字课本,比唐代出现的《百家姓》和宋代编写的《三字经》还早。

《千字文》可以说是三百年来最畅销、读者相当广泛的读物之一。

明清以后,《三字经》、《百家姓》、《千字文》是几乎家诵人习的其实不然“三百千”。

过去有轶事讲私塾:“学童三五并排坐,‘天地玄黄’喊一年”,正是真实写照。

《千字文》乃四言长诗,首尾连贯,音韵谐美。

以“天地玄黄,宇宙洪荒”开头,“谓语助者,焉哉乎也”结尾。

全文共250句,每四字一句,字不重复,句句押韵,前后贯通,内容有条不紊的介绍了天文、自然、修身养性、人伦道德、地理、历史、农耕、祭祀、园艺、饮食起居等多方面。