动能与势能导学案

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:3

一、教学目标1. 让学生了解动能和势能的概念,理解它们之间的相互转化关系。

2. 培养学生运用物理学知识解决实际问题的能力。

3. 引导学生通过观察、实验、分析等方法,探究动能和势能的转化过程。

二、教学内容1. 动能的概念及其影响因素2. 势能的概念及其影响因素3. 动能和势能的转化关系4. 实际案例分析:动能和势能的转化应用5. 练习题:运用动能和势能的知识解决问题三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究动能和势能的概念及转化关系。

2. 利用实验演示,让学生直观地感受动能和势能的转化过程。

3. 运用案例分析法,让学生学会将理论知识应用于实际问题解决。

4. 开展小组讨论,培养学生合作学习的能力。

四、教学步骤1. 引入新课:通过一个简单的实例,如滚摆上升和下降过程中速度和高度的变化,引发学生对动能和势能的思考。

2. 讲解动能的概念及其影响因素,如质量、速度等。

3. 讲解势能的概念及其影响因素,如质量、高度等。

4. 引导学生分析动能和势能的转化关系,如滚摆上升时势能转化为动能,下降5. 分析实际案例:火车上山和下山过程中动能和势能的转化。

6. 课堂练习:让学生运用动能和势能的知识解决问题。

五、教学评价1. 课堂问答:检查学生对动能和势能概念的理解程度。

2. 实验报告:评估学生在实验中对动能和势能转化的观察和分析能力。

3. 练习题解答:评价学生运用理论知识解决实际问题的能力。

4. 小组讨论:考察学生在团队合作中的参与度和思维表达能力。

六、教学资源1. 教学PPT:包含动能和势能的概念、转化关系及相关案例。

2. 实验器材:滚摆、斜坡、小车等,用于演示动能和势能的转化过程。

3. 练习题库:包括不同难度的题目,用于巩固学生对动能和势能的理解。

4. 网络资源:有关动能和势能的科普视频、文章等,用于拓展学生视野。

七、教学重点与难点1. 教学重点:动能和势能的概念、影响因素及转化关系。

2. 教学难点:动能和势能转化的实际应用,以及相关数学计算。

合川区钱塘中学导学案课题动能和势能课型新授课学科物理年级八年级主备人张利审核人朱荣学习目标1.知识与技能(1)知道动能势能的概念.(2)在探究实验中理解影响动能势能的因素.(3)用能量的初步知识理解分析简单的实际问题.2.过程与方法(1)通过观察认识动能势能的存在.(2)通过归纳概括得到动能势能的概念.(3)在讨论探究实验中总结影响动能势能的因素.3.情感态度与价值观通过探究实验和合作学习,培养学生严谨的科学态度、敢于探索创新的科学精神学习重点动能和势能的概念;探究影响动能的因素.学习难点势能的概念导学设计一、自主学习(独学)(相信自己,超越自我!)阅读课本67、68、69页,完成下列填空:一、能量1.定义:一个物体如果具有了对别的物体的本领,我们就说这个物体具有能量,简称。

2.单位:能的单位和的单位相同,也是。

3.功与能量的关系:一个物体能够做的功越多,表示这个物体的能量。

二、动能1.定义:物体由于运动而具有的能,叫做。

2.动能的影响因素:物体的动能大小与物体的和物体的都有关系,质量相同的物体,运动的速度,它的动能越大;运动速度相同的物体,质量,它的动能也越大。

三、势能1.重力势能(1).定义:在地球表面附近,物体由于物体由于受到重力并处在一定_______时所具有的能叫做重力势能.(2).物体的越大,越高,它具有的重力势能就越。

2.弹性势能(1).定义:物体由于____________________而具有的能叫弹性势能.(2).物体的越大,它具有的弹性势能就越。

3.势能: __________和_________统称为势能.二、合作交流(对学、群学)知识点一:什么叫能量?1、同学们,请看下面的示例:a.流水能推动橡皮艇,b.拉开的弓能将箭射出,请分析流水对橡皮艇做功没有?拉开的弓对箭做功没有?2、我们把一个物体能够对外做功,就表示这个物体具有能量,简称能。

3、“能够做功”是说有做功的这种本领。

第八章功和机械能第三节动能和势能学习目标:1. 知道能量的概念,能说出物体是否具有动能、重力势能、弹性势能。

2. 知道动能、重力势能、弹性势能的大小各与什么因素有关。

重点:理解动能和重力势能及其影响因素。

知识准备:前面我们学过,要对一个物体做功,必须满足两个条件:一是______________ 二是_____________。

现在我们定义,如果一个物体能够对另一个物体做功,这个物体就具有能量。

一个物体能够做的功越多,表示它的能量越大。

所以能的单位跟功的单位相同,也是焦耳。

今天我们来学习最常见的两种能量----动能和势能。

合作交流,共同探究:知识点①认识能量、动能、重力势能、弹性势能1. 阅读62页第一段认识能量,物体______________,表示这个物体具有能量。

能量的单位_______。

2、下列物体有没有能量:(1)滚动钢球把木块冲出一段距离(2)压缩的弹簧把木块弹出(3)空中悬挂的灯(4)风(5)拉弯的弓(6)高山上静止的石头2.自主阅读课本,了解下列概念并将上述事例进行分类。

动能:物体____________________而具有的能量。

具有动能的是_____________重力势能:物体_________________而具有的能量。

具有重力势能的是________弹性势能:物体_________________而具有的能量。

具有弹性势能的是_______知识点②能量的影响因素一:动能的大小与什么因素有关第一次,让钢球从某一高度由_______开始滚下,注意木板被推动的距离第二次,如图乙换一个质量大的钢球,从_______滚下,到达平面上时和刚才的钢球具有同样的速度,再观察木块被推动的距离。

很显然第二次木块被推动的距离_______比第一次_______ 。

这个实验说明大钢球做功_______,也就_______是大钢球具有的动能_______。

第三次,如图甲让同一钢球从斜面的不同高由_______滚下,观察木块被推动的距离。

动能和势能物理教案(5篇)动能和势能物理教案(5篇)作为一名默默奉献的教育工作者,总不可防止地需要编写教案,教案是施行教学的主要根据,有着至关重要的作用。

那么大家知道正规的教案是怎么写的吗?以下是WTT为大家搜集的动能和势能物理教案,希望可以帮助到大家。

动能和势能物理教案1 〔一〕教学目的1.理解动能和势能可以互相转化并能举例说明。

2.能解释有关动能和势能互相转化的简单现象。

〔二〕教具1.麦克斯韦滚摆。

2.课本图1-7的装置,在弹____前加一弹簧。

3.单摆、皮球〔或乒乓球〕。

〔三〕教学过程1.复习提问(1)动能的大小与哪些因素有关?怎样判断质量一定的物体的动能的变化?(2)势能的大小与哪些因素有关?怎样判断重力势能大小的变化?〔演示钢球从斜槽滚下,斜槽倾角应尽量小一些,使钢球从斜槽滚下的时间尽量长一些,引导学生观察钢球竖直高度的变化和速度的变化,答复上述问题〕2.新课教学(1)动能和重力势能可以互相转化。

从上面实验可以看到,钢球从斜槽滚下的过程中,高度降低,重力势能减小;速度变快,动能增大,这个动能是怎样产生的?〔引导学生答复是由重力势能转化来的〕问:重力势能可以转化为动能,动能可不可以转化为重力势能呢?演示滚摆〔将摆轮涂成黑白相间,使学生明显观察到转速的变化〕,引导学生观察:摆下降时,摆轮越转越快;摆上升时,摆轮越转越慢,并说明动能和重力势能变化的情况,最后得出动能和重力势能可以互相转化的结论。

(2)动能和弹性势能可以互相转化吗?演示课本图1-7〔程度槽末端加一弹簧,以使动能和弹性势能的变化明显显示出来〕,引导学生观察:钢球接触弹簧后,速度减小,弹簧压缩;弹簧恢复时,形变减小,钢球速度变大,但方向反过来了〔老师应指出:动能大小跟运动快慢有关,跟运动方向无关,因为物体向任何方向运动都能做功〕。

对钢球和弹簧间的能的转化,应分两步讲:①从钢球压弹簧开场到弹簧形变最大:钢球动能由最大变到零,弹簧弹性势能由零到最大,即动能转化为弹性势能。

初三物理《动能和势能》教案初三物理《动能和势能》教案(精选7篇)在教学工作者开展教学活动前,很有必要精心设计一份教案,借助教案可以提高教学质量,收到预期的教学效果。

那么应当如何写教案呢?下面是小编为大家收集的初三物理《动能和势能》教案,仅供参考,大家一起来看看吧。

初三物理《动能和势能》教案篇1教学目标1、了解能量的初步概念。

2、知道什么是动能及影响动能大小的因素。

3、知道什么是重力势能和弹性势能及影响势能大小的因素。

4、能举例说明物体的动能、重力势能、弹性势能。

5、能用动能、势能大小的因素解释简单的现象。

6、通过演示实验、生活中的现象归纳和总结,提高学生观察、比较、想象、归纳的能力。

教材分析本节教材首先在学生学过的功的知识的基础上,直接从功和能的关系引入了能量的初步概念,不追求严密性。

这是因为初中只要求学生对能量的概念有初步的认识。

教材列举了风、流水等能够做功,以便使学生对运动物体具有能量形成比较清楚的具体印象,同时也为讲水能和风能的利用埋下伏笔。

由此引出了动能的概念,用实验说明动能的大小跟速度、质量的关系,能够培养学生的观察分析能力,势能的教学也是从做功的角度先引入势能概念,再由实验或观察生活中的现象学习势能的大小的决定因素。

最后,教材给出了机械能的概念,并指出动能、势能、机械能的单位和功的单位相同,都是焦耳。

教法建议对于能量的引入,可以从一些涉及能量的词中,知道“能”是重要概念。

再联系做功的知识,列举实例如课本上的实例和演示小实验。

用学生自主学习的方法,让学生列举运动物体能做功的现象,并分析这些不同事物的相同点,进而得出运动的物体具有的能量是动能的结论。

进一步用实验或多媒体资料发现动能大小的决定因素,并进而用学到的知识,即动能定义、动能大小的决定因素来分析和解释生产和生活中的现象。

对于重力势能和弹性势能的学习,也用同样的方法,可以设计与动能相同的学习框架,让学生用科学探究的方法学习,同时学生可以加深体验学习物理的方法和感觉到学习物理的乐趣。

第三节动能和势能导学案【学习目标】1. 知道什么是能量以及能量的单位.2. 知道什么是动能.3. 知道动能与什因素有关.【重点难点】1. 动能的概念.2. 与动能有关的因素.【自学指导】一、阅读课本P67第1段,知道什么是能量以及能量的单位是什么?物体__________________ ,表示这个物体具有 _____ ,简称______ ,它的单位是________ ,简称______ ,符号是______ .二、___________________________________________________________________ 阅读课本P67 第3段内容,回答问题: _____________________________________________ H动能.查看课本P69小资料表中的内容,分组讨论后回答以下几个问题:1、速度大的物体动能一定大吗?2、质量大的物体动能一定大吗?3、你认为物体的动能与什么因素有关?三、认真阅读课本上的实验,然后回答以下问题:1. 实验中是通过观察什么来反映小球的动能的大小的?2. 实验中是怎样探究动能与质量的关系的?3. 实验中是怎样探究动能与速度的关系的?4. 这个实验是用什么方法探究的?5. 这个实验得出的结论是什么?把结论填到课本上.物体的动能与物体的_______ 和_________ 关.质量相同的物体,运动的速度越大,它的动能越______ ,运动速度相同的物体,质量越大,它的动能越_______ .课堂作业:1. 关于运动的物体具有的动能,下列说法正确的是()A速度大的物体动能一定大B质量大的物体动能一定大C速度和质量都大的物体动能一定大D动能是运动物体本身的性质,与质量、速度无关2. 关于能的概念,下列说法中正确的是()A高山上静止的石头不具有能B物体已做的功越多,说明物体具有的能量越多C只要物体能够做功,说明物体具有能D只有正在做功的物体才具有能3. 物体的质量和速度都能影响物体的动能,下表给出了一些物体的动能,分析比较表中4. 研究动能跟哪些因素有关的实验过程中需要让同一钢球从不同高度滚下,这是为了探究物体动能与________ 间的关系;还要换用________ 同的钢球,让他们从 ________ 高度滚下,这是为了探究物体动能与_________ 间的关系•5. 如图所示,让钢球从斜面上由静止滚下,打到一个小木块上,能将木块撞出一段距离,放在同一水平面上相同位置的木块,被撞地越远,表示钢球的动能越大.现用质量不同的钢球从同一高度滚下,看哪次木块被推得远,回答以下问题:(1) 设计本实验的目的是研究 ___________________________________________________ .(2) 让不同的钢球从同一高度滚下是为了 _______________ .(3) 此实验得出的结论是 _________________________(4) 下表给出了一头牛慢步行走和一名普通中学生百米赛跑时的数据.分析数据,可以看出,对物体动能大小影响较大的因素是 ___________ ,你这样判断的依据是——.6. 如图所示,在“研究物体的动能与哪些因素有关”的实验中,将A、B C三小球先后从同一装置的h A、h B、h e高处滚下(m A=m<gh A=h>h B),推动纸盒运动一小段距离后停止.(1) _______________________________________ 要研究动能与质量的关系,我们应选择_____________________________________________ 图来进行比较.⑵从图中可以看出,A、B、e三个小球刚到达水平面时, ______ 球动能最大.第三节动能和势能(第2课时)导学案学习目标:1. 知道什么是重力势能、弹性势能•2. 知道重力势能与什么因素有关.自学指导:一、 ___________________________ 阅读课本P69的1、2、3段,并填写下列空格:叫重力势能. ______________________ 叫弹性势能.______________________________ 叫势能._________ 和__________ 称为势能.针对练习:1. 下列物体中具有重力势能的是_______________ ;具有弹性势能的是______________A.因挤压而变形的气球B.在水平路面上飞驰的小轿车C.正在下坠的桩锤D.停在空中不动的直升机E.钟表中卷紧的发条F.高山上的石头G.三峡水库中的水H.被推开的弹簧门的弹簧I.跑百米的运动员2. “黄河远上白云间”说明黄河水具有____________ 能.二、重力势能的大小与哪些因素有关请你根据猜想设计实验方案(1) 实验中是通过观察什么来判断重力势能的大小的?(2) 实验中怎样探究重力势能与物体被举高的高度之间的关系的?(3) 实验中怎样探究重力势能与物体的质量之间的关系的?(4) 这个实验所采用的探究方法是什么?典型例题:1. 物体所具有的能的判断•例1.下列物体具有什么形式的能,请写在空白处.(1)在水平公路上行驶的汽车____________ (2)竖直上抛的小球在最高点时___________(3)静止在空中的气球_____________ (41 从空中降落的雨点 _________________⑸被压缩了的弹簧 _______________ (61 飞流之下的瀑布 ___________________思路引导:解答此类问题的方法是:判断跟动能和势能有关的因素是否存在.判断物体是否有动能的关键是判断物体是否运动;判断重力势能关键是判断物体是否具有高度.2. 动能、势能、变化的判断.例2.直升飞机在空中匀速上升过程中,它的()A重力势能增大,动能减小 B 重力势能和动能增大C动能不变,重力势能增大 D 动能和重力势能减小思路引导:动能的大小跟______ 和________ 关,重力势能跟 ________ 和_____ 关.当直升飞机在空中匀速上升时,它的质量 _______ ,速度_________ ,所以它的动能_______ ,但是它的高度逐渐_______ ,所以重力势能逐渐_________ .(填“增大”、“不变”或“减小”)解答此类题目的关键是: 判断好跟动能和势能有关的因素如何变化. 针对练习1. 下列说法中正确的是( )A 质量大的物体重力势能一定大B 所处的高度大的物体重力势能一定大C 高山的石头没有重力势能D 放在同一高度的物体, 质量大的物体重力势能大2. 下列物体中重力势能最大的是( )A 放在一楼窗台上的质量是4kg 的石块B 放在三楼窗台上的质量是4kg 的陶罐C 放在五楼窗台上质量是4kg 的一盆花D 晾晒在五楼窗台上的质量是1.5kg 的球鞋3. 下列物体既具有动能又具有重力势能的是( )A 在轨道上行驶的火车B 从坡顶向坡下跑的运动员C 江河中的流水D 空中静止的飞机4. 以下各物体中不具有重力势能的是( )A 被拉伸了的橡皮筋B 正在高空飞行的火箭C 树上的苹果D 高山上的流水5. 修筑上游的拦河坝主要用于( )A 提高上游水位B 蓄水C 养鱼D 提高河流通航能力6. 在下列情况中, 物体既具有动能又具有势能的是( )A 海上航行的轮船B 空中飞行的子弹C 吊在天棚上的电灯D 拉长的橡皮条7. 空中沿水平方向匀速飞行的一架飞机, 正在向灾区空投物资,在空投过程中, 飞机的动能和重力势能的变化情况是()A 动能和重力势能都增大B动能和重力势能都减小C 动能减小, 重力势能增大D动能增大, 重力势能减小。

第四节《动能和势能》导学案姓名东关回中初三物理组【学习目标】1.知识与技能:理解能量、动能、重力势能、弹性势能的概念,及决定因素。

2.过程与方法:进一步熟悉控制变量法研究物理问题。

3.情感态度与价值观:体会物理知识与生活实际的联系。

课前延伸:1、_______________________,就说物体具有能量。

物体能够做的功越多,说明具有的能量就越______。

能量的单位是_________。

2、物体由于运动而具有的能量叫__________;由于__________而具有的能量叫重力势能;由于发生___________而具有的能量叫弹性势能。

3、决定动能大小的因素有和。

决定重力势能大小的因素有和。

决定弹性势能大小的因素有和。

课内探究:1.狂风和洪水都能摧毁树木和房屋,高速运动的汽车能造成严重的交通事故,都是因为具有一种共同的能量。

知识点一:物体能够对外做功,就说这个物体具有能量。

简称能。

能量的单位是焦耳.物体具有能是指物体具有做功的本领.并不一定要对外做功.物体由于运动而具有的能叫做动能。

a.正在做功的物体一定具有能量()b.具有能的物体一定正在做功()c、不在做功的物体没有能( )2.物体具有的动能有大有小,那么物体动能的大小与哪些因素有关呢?请你猜想动能的大小可能与物体的有关,还可能与有关.探究动能的大小与什么因素有应采用法.在实验中是通过比较来显示物体动能的大小的.这种方法叫 ,在研究物理问题时也经常用到.实验中让同一铁球从斜面的不同高度滚下,然后比较木块被推得远近,这是为了研究与的关系.实验中让质量不同的铁球与木球从斜面的同一高度滚下是为的控制铁球和木球滚到斜面底端时的相同,来研究和的关系.知识点二:动能的大小与物体的质量和速度有关.质量相同的物体,运动的速度越大,它的动能越大;运动速度相同的物体,质量越大,它的动能也越大. 思考课本世纪115页想想议议3.知识点三: 物体由于被举高而具有的能量,叫做重力势能.物体的质量越大,高度越大,物体的重力势能就越大.A.将铅球和乒乓球举到相同高度,落到沙地上, 砸得深些,的功多.说明:重力势能的大小与___________有关.B.同一个铅球被举高1米和2米,落到沙地上,哪次做的功多?说明:重力势能大小与_________有关4.知识点四:物体由于发生弹性形变而具有的能量叫做弹性势能.物体的弹性形变程度越大,弹性势能越大,弹性势能的大小还与物体的材料等有关重力势能和弹性势能统称势能.课后提升:1、弯曲的弓能把箭射出,射出的箭能射进靶心。

学习目标:1、能说出什么是能量,记住能量的单位2、能说出什么是动能,能运用实验探究动能的大小与哪些因素有关。

3、能说出什么是重力势能,能运用实验探究重力势能的大小与哪些因素有关。

4、能说出什么是弹性势能及影响的因素。

课前热身:1、在探究阻力对物体运动的影响实验中,小车在斜面的同一高度滑下的目的________________,小车在斜面的高度越高,滑下后在水平面开始运动的速度越______。

2、如何判断某个力对物体是否做功?课堂探究:一、自主学习聚焦目标一:阅读课本114页第一自然段,找出:1、能量是指:_______________________。

物体能够做的功越多,说明具有的能量就越______。

能量的单位是_________。

(记住)独立思考:(1)能够做功和正在做功的关系。

(2)能量与做功的关系。

试试你的身手:判断是非(独立完成后小组交流)1、正在做功的物体一定具有能量()2、具有能量的物体一定正在做功()3、不在做功的物体没有能量()聚焦目标二:(一)认识动能:1、运动的钢球推动木块前进,钢球对木块做功。

2、风吹着帆船航行,流动的空气对帆船做功;3、流水推动水轮转动,水对水轮做功运动的钢球,流动的空气,水的共同特点:它们都在________,都在对外________,因而都具有________。

这种形式的能叫________。

动能:物体由于。

举出物体具有动能的例子(小组交流)总结得出:_____________物体都有动能。

(二)探究动能大小与什么因素有关:学法指导:探究影响摩擦力大小的因素的实验方法是?1、如狂风能吹倒大树,而微风只能使树枝摇动。

猜测:动能的大小可能与________有关。

2、同样速度行驶的大货车和出租车,假设撞在电线杆上,货车将其撞弯的程度要比出租车严重。

猜测:动能的大小可能与________有关小组合作探究:(1)研究动能的大小与质量的关系时,应控制_____一定,如何做到?实验结论:物体的动能大小与________、________有关,关系是_________________。

八年级人教版物理动能和势能教案5篇一份优秀的说课稿,体现的不仅仅是教师的能力,更体现出教师对工作的热爱认真程度,通过说课稿,教师可以更好地展开教学,合理科学的规划使教学作用化。

下面是小编为大家整理的5篇八年级人教版物理动能和势能教案内容,感谢大家阅读,希望能对大家有所帮助!八年级人教版物理动能和势能教案1一、设计思路:1、指导思想:物理教学不仅仅是传授知识,更重要的是要让学生经历知识的获得过程,亲身体验,注重知识的形成过程。

同时物理教学中更要注重培养学生的学科发展能力,最终目的培养学生终身的学习能力和可持续发展的能力。

2、教材地位作用分析:本节课处于苏科版九年级物理上册第十二章第四节。

本章整体学习能量知识,前面学习了《机械能》、《内能》。

这一节是将机械能与内能进行结合,学习两种能量的转化及生活应用。

同时本节也是对改变内能的方式的补充,所以学好前三节知识是前提,学好本节知识是对前面知识的提升和应用。

3、教学目标:知识技能目标:1、通过探究实验,知道做功是改变物体内能的另一种方式2、通过视频了解热机基本结构和工作原理3、知道四冲程内燃机工作过程中的能量转化过程方法目标:体验科学探究过程,了解科学探究的基本特征,提高探究能力、思维能力及合作学习能力。

情感态度价值目标:1、了解内能的利用在社会发展的意义2、通过探索性实验,提高观察能力、实验操作能力和比较、分析、概括的能力,培养和实事求是的科学态度。

4、重难点及突破方法:本节重点为:认识到做功是改变物体内能的一种方式,是其他形式能向内能的转化过程。

难点是:通过观察、分析内能转化为机械能的实例,知道热机的工作原理。

学生在学习过程中对实验现象的分析不会时,教师要为学生搭建一些问题台阶,帮助学生逐步通过现象分析到本质。

在对做功改变物体内能的两种情况分析时(外界对物体做功时内能增加;物体对外界做功时内能减小)通过实验归类,进行突破。

对热机的工作原理这个重难点突破方法上,我采用多种方式对学生进行刺激:有视频、有自主学习课本、有问题引导合作讨论、有模具针对点观察(曲轴的转动情况)。

动能和势能教案(精选9篇)动能和势能教案篇1动能和势能教案示例之二(一)教学目的 1.理解动能、重力势能的初步概念,知道什么是弹性势能; 2.知道动能的大小与质量和速度有关,重力势能大小与质量和高度有关;知道弹性势能的大小与弹性形变有关。

3.能解释一些动能和势能相互转化的简洁现象。

(二)教具 1.可以转变倾斜度的斜面(或斜槽),质量显著不同的两个钢球(或金属滑块),木块一个,用以做课本图1-1的试验。

2.玩具弹簧枪(或课本图1-4的试验器材)。

(三)教学过程 1.引入新课从日常生活中的现象中引入“能量”这个词。

运动员在激烈运动后,我们说消耗了体内储存的能量;燃烧煤可以取暖,我们说煤燃烧时放出了能量;电灯发光,电炉发热,电扇吹风,我们说都消耗了能量。

在这些不同的现象中,有一个共同的东西把它们联系起来,这就是能量,简称能。

2.新课教学(1)“能”是什么?能的概念和跟前面学过的功的概念有亲密联系。

一个物体能做功,我们就说它具有能。

能的形式是多种多样的。

今日,我们学习最常见的一种形式的能——机械能。

(2)运动物体具有能量吗?(启发同学举日常生活中的例子,说明运动物体能做功。

例如,风可以吹转风车,流水可以推动水磨,挥动的铁锤可以把桩打进地面等。

当同学举例中固体、液体、气体都有了时,老师总结:固体、液体、气体都是物体,只要它们运动,即具有速度,就具有动能)提问:运动物体做功后静止,它还具有动能吗?动能到哪里去了呢?(启发同学得出物体不运动就没有动能以后,老师讲解:物体原有的动能用来做功了,即能量可以做功,做功要消耗能量。

打个比方,你有钱可以买商品,买了商品钱就付出去了)(3)用小钉锤钉木桩和用大铁锤钉木桩,明显做功多少是不一样的,这说明运动的钉锤和铁锤具有的动能大小不一样。

那么,动能的大小跟哪些因素有关呢?老师演示课本图1-1所示的试验。

先说明钢球把平面上的木块推得越远,做的功就越多,这是由于阻碍木块运动的摩擦力是肯定的,推得越远说明克服摩擦力做的功越多,表示钢球推木块前具有的动能越大。

15.4 《动能和势能》导学案班别:______姓名:________一、复习:1.一台机器的功率是50kW,一分钟能做_______________J的功,若这台机器做了3×105J的功,需要_____________s。

2.马拉着重3×105地的车在水平公路上匀速前进,10分钟行驶了3km,如果车受到的阻力是100N,则这段时间马对车做了多少J功?车的功率是多少W?二、学习目标1.了解能量的初步概念。

2.通过实例理解动能、势能的概念。

3.了解动能、重力势能的大小各与什么因素有关,并能解释简单现象。

三、探究:举例说明什么物体具有能量?1.人们常说飞机“怕”小鸟,故机场附近可以说几乎没有小鸟在飞,你能说出其原因吗?2.请你分析以下物体是否具有能量?流水被举高的夯锤被压弯的撑竿归纳:一个物体能够___________,我们就说它具有能量.2.实验探究:动能、重力势能的影响因素:四、知识归纳:1、动能是:物体由于而具有的能,它的大小与和有关。

(运动物体的越大,越大,动能就越大。

)2、势能有:与两种形式。

3、重力势能是:物体由于被而具有的能,它的大小与物体所处的和有关。

(物体的越大,越高,它具有的重力势能就越大。

)4、弹性势能是:物体由于发生而具有的能,它的大小与有关。

物体的越大,它具有的弹性势能就越大。

五、例题讲解:课堂讨论:5月29日晚6时,从沈阳开往上海的195次列车经过上海铁路分局管辖的沪宁线103K区段时,突然从列车左翼车窗飞出一个馒头,不偏不倚正好打在当班的上海铁路分局苏州工务段职工×××的鼻梁上,当场将其击昏.为什么小小的馒头能把人砸伤?六、课堂小测(基础题每空10分)基础题:1、静止在山上的石块具有_________能,射箭时被拉弯的弓具有__________能。

正在行驶中的洒水车,具有_________能。

(选填“动能”“重力势能”“弹性势能”)2、唐诗中有“黄河远上白云间”、“不尽长江滚滚来”的诗句,前一句生动形象地表明黄河储藏着大量的 __ 能,后一句表明长江水具有大量的 __能。

动能和势能物理教案5篇动能和势能物理教案1教学目标1,理解动能和重力势能的转化,能举例说明动能和重力势能的转化。

2,理解动能和弹性势能的转化,能举例说明动能和弹性势能的转化。

3,分析和解释实例,说明过程,动能、势能、机械能的变化情况。

4,建立能量的概念,树立能量转化和守恒的观念,为后面学习能的转化和守恒大小基础。

5、通过分析生产和生活中的实例,养成学生理论联系实践的习惯和能力。

教材分析教材首先安排了麦克斯韦滚摆实验来说明动能和重力势能的相互转化,接着又安排了把用细线悬挂起来的金属小球拉到一定高度放开,以及木球与弹簧片碰撞两个实验,来说明动能和弹性势能的相互转化。

使学生一开始就注意到动能和这两种势能都可以相互转化。

在动能和势能的相互转化过程中,机械能减少转化为内能的问题安排在下一章讲,在这里没有涉及。

教材最后分析了人造卫星绕地球运行过程中动能和势能的相互转化,目的是加强物理知识与现代科技的联系,使学生了解他们所学的物理知识,也可以用来解释一些高科技中的问题,激发学生学习物理的兴趣。

教法建议注重实验教学,分析上抛小球的实验到观察麦克斯韦实验,在教学过程中要使学生明确实验的目的和观察物理现象,清楚具体的过程,从速度变化、高度变化到能量变化,学生能从能量变化中知道能量的转化。

课本实验中动能和弹性势能的转化不用细致分析,但是要在教学过程中让学生注意观察的分析木球碰撞弹簧片的过程,由于碰撞非常短,所以应当帮助学生想象弹簧片的形变,从而理解动能和弹性势能的转化。

教学中注意把学的知识应用到实践中,注重分析实例,例如分析射箭过程中的能量转化,分析卫星运行时。

在分析卫星运行时,应当利用板图标出远地点和近地点,使学生养成画图帮助分析的习惯。

教学设计示例第二节【课题】【重点难点解析】;分析转化过程。

人造地球卫星绕地球运行过程中的能量转化过程。

【教学过程】1,实验引课观察滚摆实验,用板图帮助分析。

实验时要注意观察:滚摆在下降过程中速度如何变化;上升阶段速度如何变化。

15.4《动能和势能》导学案学习目标1、了解能量的初步概念及单位;2、知道什么是动能及影响动能大小的因素;3、知道什么是重力势能及影响重力势能大小的因素;4、了解什么是弹性势能及影响弹性势能大小的因素;5、能用动能和势能的相关知识解释一些简单现象;6、通过实验培养自己的抽象思维能力。

学习重难点重点:理解动能和重力势能及其影响因素。

难点:能的概念的建立及动能、势能知识在日常生活中的应用。

学习过程一、预习导学:(一)能量1、我们在日常生活中经常提到能,你能说出几种来?如:__________________________2、“能”确是物理学中的一个重要概念,能的概念跟功的概念有密切联系。

比如:电流能做功,说明具有电能;燃料燃烧放热可以做功,说明具有热能;因此,我们认为:一个物体能够____________它就具有_______________。

3、一个物体具有能量它一定做功吗?_________________________________4、能与功的关系是:。

(二)动能1、什么样的物体具有动能?急流的河水能把石头冲走,流水能做功;飞行的子弹能把木板打穿,飞行的子弹能做功;风吹动帆船航行,空气流动形成的风能做功。

这些物体能做功,它们都具有能。

它们的能量由于______才具有的。

水由于________、子弹由于______、空气由于______ 而具有能。

物理学中把__________ 而具有的能叫动能。

一切运动的物体都具有_________能。

2、请同学们判断下列物体中哪些物体具有动能。

A.静坐的人;B.足球场上奔跑的运动员;C.炮膛中准备发射的炮弹;D.从飞机上投出的炸弹;E.被电风扇吹动的空气。

具有动能的是:_______________;理由是__________________________ ;3、动能的大小或多少跟哪些因素有关。

影响动能大小的因素有:(三)势能运动的物体具有动能。

生活中也有很多物体并没有运动,但是它们也能做功,也具有能。

《动能和势能》教案动能和势能教案一、教学设计目标1. 理解力学中动能和势能的概念,并掌握它们之间的转换关系;2. 能够解决与动能和势能相关的实际问题;3. 培养学生的观察能力,帮助他们理解物理规律的应用。

二、教学重点和难点教学重点:1. 动能和势能的定义及它们的转换关系;2. 帮助学生理解这两种能量基本概念。

教学难点:1.如何引导学生理解动能和势能的概念和转换关系;2.如何帮助学生理解这两种能量的实际应用。

三、教学过程1.激发学生学习动能和势能的兴趣通过视频资料展示、实验现场观察及问题解决引入学生;并回顾学生已学过和了解到什么内容,为更好地学习奠定基础。

2. 简述动能和势能的概念及转换关系广义上的动能和势能的概念,以及它们之间的转换关系。

拓展一些文化内涵及历史事例融入教学内容,让学生在深度的了解中深化认识。

3. 分别分析能量守恒定理及动量守恒定理能量和动量的守恒性,希望借此加深学生对物理规律的理解。

4. 以实例详解动能和势能的转换讲解机械能的概念以及动能和势能之间的关系,并以动量的守恒性为出发点,详细解释两种能量的转换。

5. 学生小组合作设计物理实验学生分小组设计用来证明动能和势能之间互相转换关系的物理实验,增强学生的实践能力和观察能力。

6. 疑难问题解答依据学生分组作业的结果、学生的问题疏解,对实际问题进行应用分析,引领学生理解小实验的过程中的实际运用价值。

四、教学评价与反思通过上述教学过程,学生可以深入了解动能和势能的概念和转换关系,更好地理解物理规律的应用,并在合作设计实验和问题疏解中发挥了自己的能力及解决问题的能力。

在教学评价的过程中,往往学生会对学习中遇到的问题进行思考和答疑,对于教学中存在的问题,要及时进行反思和更正,以便更好地引导学生的学习。

15.4 动能和势能导学案

主备人:张桂雪审核:使用时间:2011.12.

学习目标:1、了解能量的初步概念. 2. 知道什么是动能、势能及影响它们大小的因素.

3. 能用动能、势能大小的因素解释简单的现象.

重点:动能和势能概念的建立.难点:动能和势能的大小与哪些因素有关

导学过程:

一、能量

1、流水推动竹排,风吹树叶,竹排和树叶都在力的方向上通过一定距离,表明流水、风都

能够对其他物体。

2、定义:物体能够,表示物体具有能量。

物体能够做的功越多,它具有的越

大。

3、能量的单位是。

二、动能

1、物体由于而具有的能叫做动能,一切运动的物体都具有。

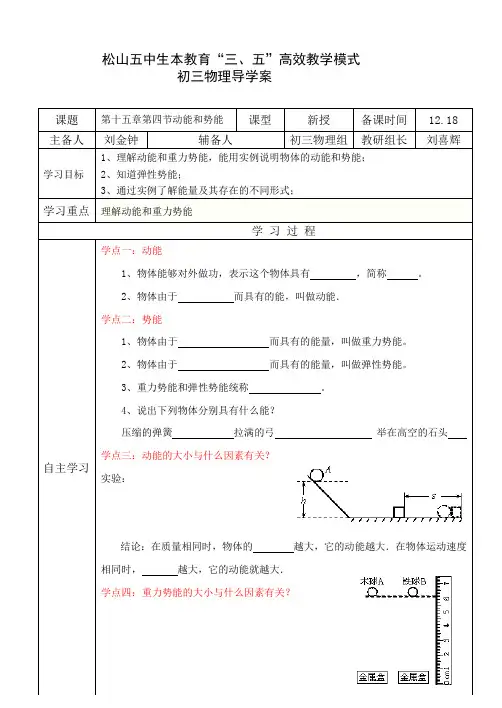

2、探究:动能的大小与什么因素有关?

如课本图15.4-2把钢球A放到斜面上令其滚下,到达平面上打击一个小木块B,推动木块做功,根据木块被推动的来判断钢球具有的动能的大小。

(教师演示、学生观察实验)

第一次,我们使小钢球从某一高度由静止开始滚下。

注意木块被推的距离。

第二次,我们换一个质量大的钢球,从同一位置由静止开始滚下,到达平面上时和刚才的小钢球具有同样的,再观察木块被推动的距离。

现象:第二次木块被推的距离比第一次(大、小)。

说明大钢球做的功(多、少),也就是大钢球具有的动能(大、小)。

这个实验说明了物体的动能大小跟它的有关,速度相同时,越大,动能越大。

我们用同一个钢球再做两次实验。

(教师演示,学生观察)

第一次,我们让钢球从比较低的位置由静止开始滚下。

第二次我们让钢球从比较高的位置由静止开始滚下。

比较两次实验中木块被推的距离大小。

现象:钢球从更高的位置滚下来,到达平面上时具有更大的,木块被推的更(远、近)。

这个实验说明同一个物体越大,动能越大。

通过以上实验可知,质量相同的物体,越大,动能就越大。

运动速度相同的物体,

越大,动能就越大。

三、势能

1、弹性势能:物体由于发生而具有的能量。

决定因素:。

2、重力势能:物体由于被而具有的能量。

3、重力势能的大小跟哪些因素有关。

请大家判断下列物体的重力势能的大小。

(1)打地基时,质量是20千克的石头重锤和质量是100千克的铁制重锤被举得同样高,谁的重力势能大?。

(2)同一个重锤,被举高1米或3米两种情况下,哪种情况重力势能大??通过以上的两个例子说明大家能判断出重

力势能的大小跟物体的和有关,物体的越大,举得越,它具有的重力势能越大。

当堂检测:

1.判断下列物体具有什么形式的机械能(填空题每题3分,选择题每题5分)

(1)在水平公路上行驶的汽车具有(2)流水具有

(3)正在上坡的汽车具有(4)被拦河坝拦住的河水具有

(5)空中飞行的小鸟具有(6)被压缩的弹簧具有。

(7)山上的石头具有(8)下落的雨滴具有

(9)在海上行驶的轮船(10)高空中云彩里的小冰粒

(11)钟表的发条在卷紧时具有(12)拉长的弹弓橡皮条。

2.一辆汽车加速运动,它的动能______。

火车进站时做减速运动,它的动能______,停止后,它的动能=______。

一辆洒水车在马路上匀速前进并正在洒水,它的动能______。

3.落在地面上的篮球在从地面上弹起的过程中,篮球的弹性势能,重力势能

4.以同样速度行驶的大卡车和小轿车,动能大,所以在同样的道路上,不同车型的限制车速不同,大卡车的最大行驶速度要比小轿车的最大行驶速度(填“大”或“小”)。

5.关于能的概念,下列说法中正确的是()

A.势能相等的物体一定在同一高度B.悬挂着的物体因为没有做功,所以没有能

C.在空中飞行的子弹,能够做功,所以具有能

D.甲物体的高度比乙物体的高度大,则甲物体的势能一定比乙物体的大

6.跳伞运动员在空中匀速下落的过程中,他的()

A.动能增大,势能不变 B.动能不变,势能减小

C.动能、势能都不变 D.动能减小,势能增大

7.司机开车上坡前,往往加大油门,以提高汽车的速度,这是为了()

A.增大动能 B.增大势能 C.增大惯性 D.减小阻力

8.三峡水库修建大坝,为了提高水位,增加水的()

A.内能B.重力势能C.弹性势能D.动能

9.关于能量的大小,下列说法中错误的是()

A.运动速度越大的物体,动能也越大

B.质量大的物体,动能不一定大

C.质量大的物体,其重力势能不一定大

D.质量越大的物体,被举得越高,其重力势能就越大

10. 某块砖在一对平衡力作用下运动,则该砖()

A.势能一定不变,动能一定不变B.势能可能改变,动能一定不变

C.势能可能改变,动能可能改变D.势能一定不变,动能可能改变

11、关于动能的大小,下列描述正确的是()

A、汽车总具有动能

B、汽车的动能一定比摩托车的动能大

C、摩托车的动能一定

比汽车的大D、以相同的速度运动的汽车和摩托车相比,汽车的动能大。

12.下列实例中具有弹性势能()

A. 滑雪运动员从高处滑下时具有了能

B. 飞行的网球

C. 正在上升的火箭

D. 被压缩的弹簧。