第36讲20世纪50年代至70年代

- 格式:ppt

- 大小:2.31 MB

- 文档页数:45

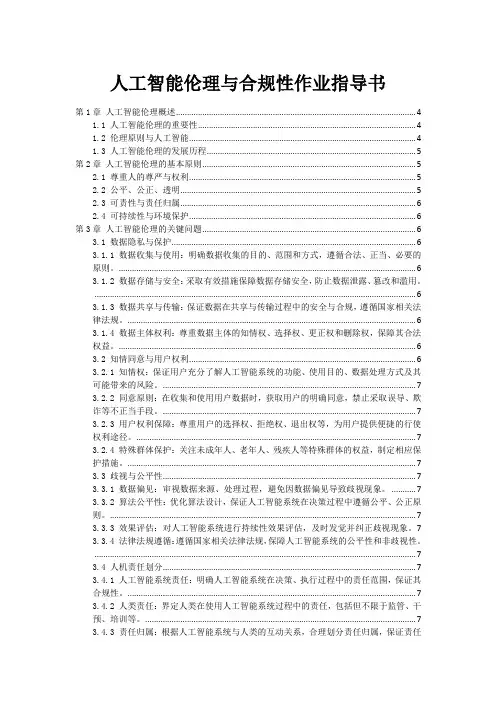

人工智能伦理与合规性作业指导书第1章人工智能伦理概述 (4)1.1 人工智能伦理的重要性 (4)1.2 伦理原则与人工智能 (4)1.3 人工智能伦理的发展历程 (5)第2章人工智能伦理的基本原则 (5)2.1 尊重人的尊严与权利 (5)2.2 公平、公正、透明 (5)2.3 可责性与责任归属 (6)2.4 可持续性与环境保护 (6)第3章人工智能伦理的关键问题 (6)3.1 数据隐私与保护 (6)3.1.1 数据收集与使用:明确数据收集的目的、范围和方式,遵循合法、正当、必要的原则。

(6)3.1.2 数据存储与安全:采取有效措施保障数据存储安全,防止数据泄露、篡改和滥用。

(6)3.1.3 数据共享与传输:保证数据在共享与传输过程中的安全与合规,遵循国家相关法律法规。

(6)3.1.4 数据主体权利:尊重数据主体的知情权、选择权、更正权和删除权,保障其合法权益。

(6)3.2 知情同意与用户权利 (6)3.2.1 知情权:保证用户充分了解人工智能系统的功能、使用目的、数据处理方式及其可能带来的风险。

(7)3.2.2 同意原则:在收集和使用用户数据时,获取用户的明确同意,禁止采取误导、欺诈等不正当手段。

(7)3.2.3 用户权利保障:尊重用户的选择权、拒绝权、退出权等,为用户提供便捷的行使权利途径。

(7)3.2.4 特殊群体保护:关注未成年人、老年人、残疾人等特殊群体的权益,制定相应保护措施。

(7)3.3 歧视与公平性 (7)3.3.1 数据偏见:审视数据来源、处理过程,避免因数据偏见导致歧视现象。

(7)3.3.2 算法公平性:优化算法设计,保证人工智能系统在决策过程中遵循公平、公正原则。

(7)3.3.3 效果评估:对人工智能系统进行持续性效果评估,及时发觉并纠正歧视现象。

73.3.4 法律法规遵循:遵循国家相关法律法规,保障人工智能系统的公平性和非歧视性。

(7)3.4 人机责任划分 (7)3.4.1 人工智能系统责任:明确人工智能系统在决策、执行过程中的责任范围,保证其合规性。

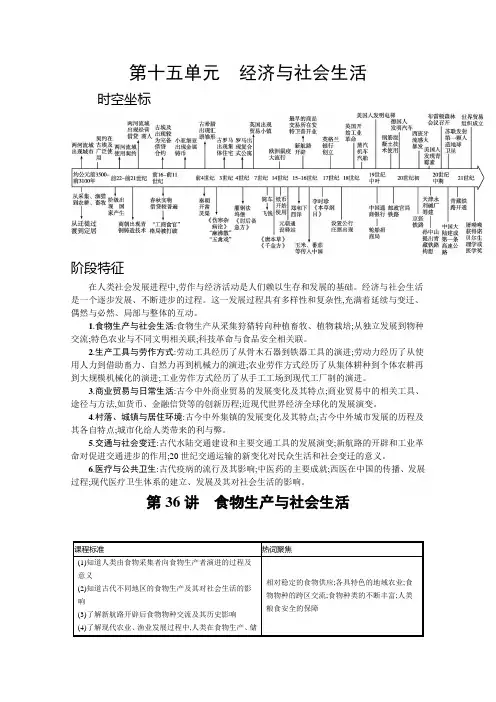

第十五单元经济与社会生活时空坐标阶段特征在人类社会发展进程中,劳作与经济活动是人们赖以生存和发展的基础。

经济与社会生活是一个逐步发展、不断进步的过程。

这一发展过程具有多样性和复杂性,充满着延续与变迁、偶然与必然、局部与整体的互动。

1.食物生产与社会生活:食物生产从采集狩猎转向种植畜牧、植物栽培;从独立发展到物种交流;特色农业与不同文明相关联;科技革命与食品安全相关联。

2.生产工具与劳作方式:劳动工具经历了从骨木石器到铁器工具的演进;劳动力经历了从使用人力到借助畜力、自然力再到机械力的演进;农业劳作方式经历了从集体耕种到个体农耕再到大规模机械化的演进;工业劳作方式经历了从手工工场到现代工厂制的演进。

3.商业贸易与日常生活:古今中外商业贸易的发展变化及其特点;商业贸易中的相关工具、途径与方法,如货币、金融信贷等的创新历程;近现代世界经济全球化的发展演变。

4.村落、城镇与居住环境:古今中外集镇的发展变化及其特点;古今中外城市发展的历程及其各自特点;城市化给人类带来的利与弊。

5.交通与社会变迁:古代水陆交通建设和主要交通工具的发展演变;新航路的开辟和工业革命对促进交通进步的作用;20世纪交通运输的新变化对民众生活和社会变迁的意义。

6.医疗与公共卫生:古代疫病的流行及其影响;中医药的主要成就;西医在中国的传播、发展过程;现代医疗卫生体系的建立、发展及其对社会生活的影响。

第36讲食物生产与社会生活课程标准热词聚焦(1)知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义(2)知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响(3)了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响(4)了解现代农业、渔业发展过程中,人类在食物生产、储相对稳定的食物供应;各具特色的地域农业;食物物种的跨区交流;食物种类的不断丰富;人类粮食安全的保障备等方面的进步,认识消除饥饿和食品安全在人类历史上的重大意义知识排查教材深化一、从食物采集到食物生产1.人类早期的生产与生活(1)采集和渔猎经济①时间:远古时期。

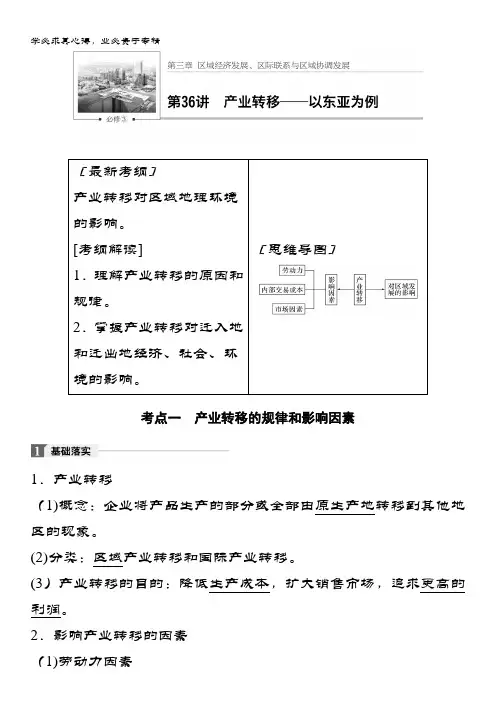

[最新考纲]产业转移对区域地理环境的影响。

[考纲解读][思维导图]1.理解产业转移的原因和规律。

2.掌握产业转移对迁入地和迁出地经济、社会、环境的影响。

考点一产业转移的规律和影响因素1.产业转移(1)概念:企业将产品生产的部分或全部由原生产地转移到其他地区的现象。

(2)分类:区域产业转移和国际产业转移。

(3)产业转移的目的:降低生产成本,扩大销售市场,追求更高的利润。

2.影响产业转移的因素(1)劳动力因素劳动力数量、质量和价格差异导致产品成本差异。

劳动力充足、素质高且价格较低廉的国家和地区成为产业转移的目的地。

(2)内部交易成本因素包括工业联系、地方服务、生产组织和职工培训等的资金投入。

(3)市场因素市场饱和或市场满足不了自身发展需要,促使企业转移到市场广阔的国家或地区。

(4)其他因素国际经济形势的变化、国家政策的调整、原生产地用地紧张、地价昂贵、环境污染等。

提示产业转移的实质就是企业在全球范围内寻找最优区位,以降低生产成本,获取较多的利润,实现企业的可持续发展.1.产业转移的规律(1)转移主体:先是劳动力密集型产业和轻工业转移,然后是资金、技术密集型产业和重工业转移.(2)转移方向:由发达国家或地区向发展中国家或欠发达地区转移。

2.产业转移的影响因素3.中国产业转移路线示意图考情速查命题揭秘2016·全国文综甲卷,3~4 2016·全国文综乙卷,1~3 2016·全国文综丙卷,4~6 2015·海南地理,3~5以某类工业的转移为素材,对产业转移的方向和原因进行设问。

以文字信息为主,图形提供辅助信息,多结合工业知识设置问题.以选择题为主,难度中等偏低。

考向一国内产业转移的规律和影响因素(2016·全国文综乙卷)我国是世界闻名的陶瓷古国。

明清时期,“瓷都"景德镇是全国的瓷业中心,产品远销海内外。

20世纪80年代初,广东省佛山市率先引进国外现代化陶瓷生产线,逐步发展成为全国乃至世界最大的陶瓷生产基地.2003年,佛山陶瓷主产区被划入中心城区范围,陶瓷产业向景德镇等陶瓷产地转移.据此完成1~3题。

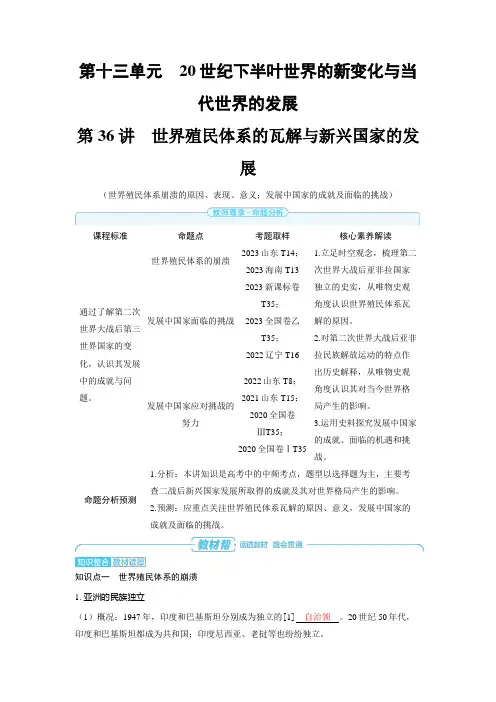

第十三单元 20世纪下半叶世界的新变化与当代世界的发展第36讲 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展(世界殖民体系崩溃的原因、表现、意义;发展中国家的成就及面临的挑战)课程标准 命题点考题取样 核心素养解读 通过了解第二次世界大战后第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题。

世界殖民体系的崩溃 2023山东T14; 2023海南T131.立足时空观念,梳理第二次世界大战后亚非拉国家独立的史实,从唯物史观角度认识世界殖民体系瓦解的原因。

2.对第二次世界大战后亚非拉民族解放运动的特点作出历史解释,从唯物史观角度认识其对当今世界格局产生的影响。

3.运用史料探究发展中国家的成就、面临的机遇和挑战。

发展中国家面临的挑战 2023新课标卷T35; 2023全国卷乙T35; 2022辽宁T16 发展中国家应对挑战的努力 2022山东T8; 2021山东T15; 2020全国卷ⅢT35;2020全国卷ⅠT35 命题分析预测 1.分析:本讲知识是高考中的中频考点,题型以选择题为主,主要考查二战后新兴国家发展所取得的成就及其对世界格局产生的影响。

2.预测:应重点关注世界殖民体系瓦解的原因、意义,发展中国家的成就及面临的挑战。

知识点一 世界殖民体系的崩溃1.亚洲的民族独立(1)概况:1947年,印度和巴基斯坦分别成为独立的[1] 自治领 。

20世纪50年代,印度和巴基斯坦都成为共和国;印度尼西亚、老挝等也纷纷独立。

(2)影响:帝国主义在亚洲的殖民体系瓦解。

2.非洲的民族独立(1)概况:1953年,埃及成立共和国,1956年收回[2]苏伊士运河主权,英军撤离运河区;在民族解放阵线领导的武装斗争下,1962年,阿尔及利亚独立;[3]1960年,有17个非洲国家独立,这一年被称为“非洲年”。

(2)影响:到20世纪60年代末,英、法、比、葡等国在非洲的殖民帝国彻底崩溃。

3.拉丁美洲的民族独立(1)1959年,以[4]卡斯特罗为首的古巴革命力量推翻美国扶植的傀儡政权,1961年宣布古巴为社会主义国家。

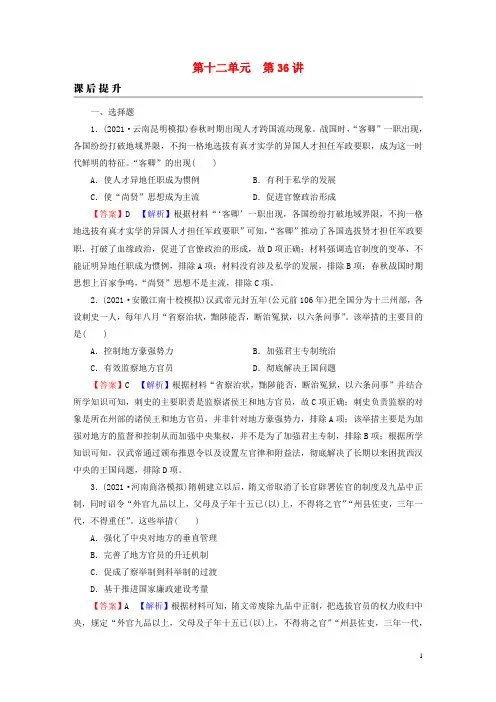

第十二单元第36讲一、选择题1.(2021·云南昆明模拟)春秋时期出现人才跨国流动现象。

战国时,“客卿”一职出现,各国纷纷打破地域界限,不拘一格地选拔有真才实学的异国人才担任军政要职,成为这一时代鲜明的特征。

“客卿”的出现( )A.使人才异地任职成为惯例B.有利于私学的发展C.使“尚贤”思想成为主流D.促进官僚政治形成【答案】D 【解析】根据材料“‘客卿’一职出现,各国纷纷打破地域界限,不拘一格地选拔有真才实学的异国人才担任军政要职”可知,“客卿”推动了各国选拔贤才担任军政要职,打破了血缘政治,促进了官僚政治的形成,故D项正确;材料强调选官制度的变革,不能证明异地任职成为惯例,排除A项;材料没有涉及私学的发展,排除B项;春秋战国时期思想上百家争鸣,“尚贤”思想不是主流,排除C项。

2.(2021·安徽江南十校模拟)汉武帝元封五年(公元前106年)把全国分为十三州部,各设刺史一人,每年八月“省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事”。

该举措的主要目的是( )A.控制地方豪强势力B.加强君主专制统治C.有效监察地方官员D.彻底解决王国问题【答案】C 【解析】根据材料“省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事”并结合所学知识可知,刺史的主要职责是监察诸侯王和地方官员,故C项正确;刺史负责监察的对象是所在州部的诸侯王和地方官员,并非针对地方豪强势力,排除A项;该举措主要是为加强对地方的监督和控制从而加强中央集权,并不是为了加强君主专制,排除B项;根据所学知识可知,汉武帝通过颁布推恩令以及设置左官律和附益法,彻底解决了长期以来困扰西汉中央的王国问题,排除D项。

3.(2021·河南商洛模拟)隋朝建立以后,隋文帝取消了长官辟署佐官的制度及九品中正制,同时诏令“外官九品以上,父母及子年十五已(以)上,不得将之官”“州县佐吏,三年一代,不得重任”。

这些举措( )A.强化了中央对地方的垂直管理B.完善了地方官员的升迁机制C.促成了察举制到科举制的过渡D.基于推进国家廉政建设考量【答案】A 【解析】根据材料可知,隋文帝废除九品中正制,把选拔官员的权力收归中央,规定“外官九品以上,父母及子年十五已(以)上,不得将之官”“州县佐吏,三年一代,不得重任”,这些措施加强了对地方官的管理,强化了中央对地方的垂直管理,故A项正确;材料反映了官员的任免,并未涉及升迁,排除B项;材料中的举措促进了九品中正制到科举制的过渡,排除C项;D项不是主要目的,排除。

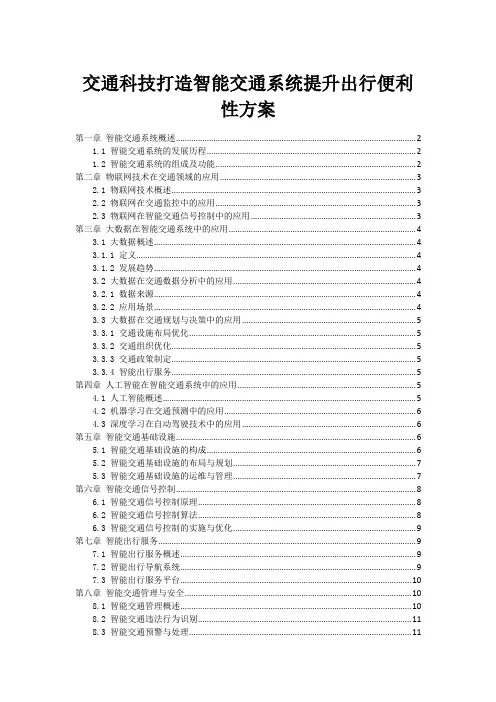

交通科技打造智能交通系统提升出行便利性方案第一章智能交通系统概述 (2)1.1 智能交通系统的发展历程 (2)1.2 智能交通系统的组成及功能 (2)第二章物联网技术在交通领域的应用 (3)2.1 物联网技术概述 (3)2.2 物联网在交通监控中的应用 (3)2.3 物联网在智能交通信号控制中的应用 (3)第三章大数据在智能交通系统中的应用 (4)3.1 大数据概述 (4)3.1.1 定义 (4)3.1.2 发展趋势 (4)3.2 大数据在交通数据分析中的应用 (4)3.2.1 数据来源 (4)3.2.2 应用场景 (4)3.3 大数据在交通规划与决策中的应用 (5)3.3.1 交通设施布局优化 (5)3.3.2 交通组织优化 (5)3.3.3 交通政策制定 (5)3.3.4 智能出行服务 (5)第四章人工智能在智能交通系统中的应用 (5)4.1 人工智能概述 (5)4.2 机器学习在交通预测中的应用 (6)4.3 深度学习在自动驾驶技术中的应用 (6)第五章智能交通基础设施 (6)5.1 智能交通基础设施的构成 (6)5.2 智能交通基础设施的布局与规划 (7)5.3 智能交通基础设施的运维与管理 (7)第六章智能交通信号控制 (8)6.1 智能交通信号控制原理 (8)6.2 智能交通信号控制算法 (8)6.3 智能交通信号控制的实施与优化 (9)第七章智能出行服务 (9)7.1 智能出行服务概述 (9)7.2 智能出行导航系统 (9)7.3 智能出行服务平台 (10)第八章智能交通管理与安全 (10)8.1 智能交通管理概述 (10)8.2 智能交通违法行为识别 (11)8.3 智能交通预警与处理 (11)第九章智能交通系统评价与优化 (12)9.1 智能交通系统评价方法 (12)9.2 智能交通系统优化策略 (12)9.3 智能交通系统可持续发展 (12)第十章智能交通系统的未来发展 (13)10.1 智能交通系统发展趋势 (13)10.2 智能交通系统面临的挑战 (13)10.3 智能交通系统的政策与产业环境 (14)第一章智能交通系统概述1.1 智能交通系统的发展历程智能交通系统(Intelligent Transportation Systems,简称ITS)是伴信息技术的飞速发展而逐渐兴起的一种新型交通管理系统。

第1篇一、引言随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,汽车已经成为人们出行的重要交通工具。

然而,随着汽车数量的不断增加,交通事故也日益频繁,给人民群众的生命财产安全带来了严重威胁。

为了提高人们的交通安全意识,预防和减少交通事故,我国政府高度重视交通安全教育工作。

本文将简要回顾我国交通安全教育的发展历程,分析当前交通安全教育的现状,并提出未来发展趋势。

二、交通安全教育发展历程1.起步阶段(20世纪50年代至70年代)新中国成立后,我国开始关注交通安全问题。

1950年,公安部发布了《关于交通安全管理的指示》,标志着我国交通安全教育的起步。

这一阶段,交通安全教育主要以宣传交通安全法规、普及交通安全知识为主,主要通过广播、报纸、电影等形式进行。

2.发展阶段(20世纪80年代至90年代)随着我国经济的快速发展,汽车数量迅速增加,交通事故也呈上升趋势。

这一时期,我国政府加大了对交通安全教育的投入,将交通安全教育纳入国民教育体系,开始在中小学校开展交通安全教育课程。

同时,各地公安机关也加强了交通安全宣传教育工作,通过举办交通安全知识竞赛、制作交通安全宣传资料等方式,提高人们的交通安全意识。

3.深化阶段(21世纪初至今)进入21世纪,我国交通安全教育工作进入深化阶段。

政府高度重视交通安全教育,将其作为一项系统工程来抓。

主要表现在以下几个方面:(1)制定交通安全教育政策法规。

2012年,国务院发布了《关于加强道路交通安全工作的意见》,明确了交通安全教育的目标任务和政策措施。

(2)完善交通安全教育体系。

将交通安全教育纳入国民教育体系,从幼儿园到大学,各阶段教育都开设了交通安全教育课程。

(3)加强交通安全宣传教育。

利用电视、广播、网络、新媒体等多种渠道,广泛开展交通安全宣传教育活动。

(4)创新交通安全教育模式。

开展交通安全体验活动、交通安全知识竞赛、交通安全主题班会等,提高交通安全教育的实效性。

三、当前交通安全教育现状1.交通安全教育体系逐步完善目前,我国已形成了从幼儿园到大学、从城市到农村的交通安全教育体系。