岩体结构面的变形与强度性质

- 格式:doc

- 大小:46.53 KB

- 文档页数:9

![岩石的强度理论及破坏判据[详细]](https://uimg.taocdn.com/b87c145d5ef7ba0d4b733ba7.webp)

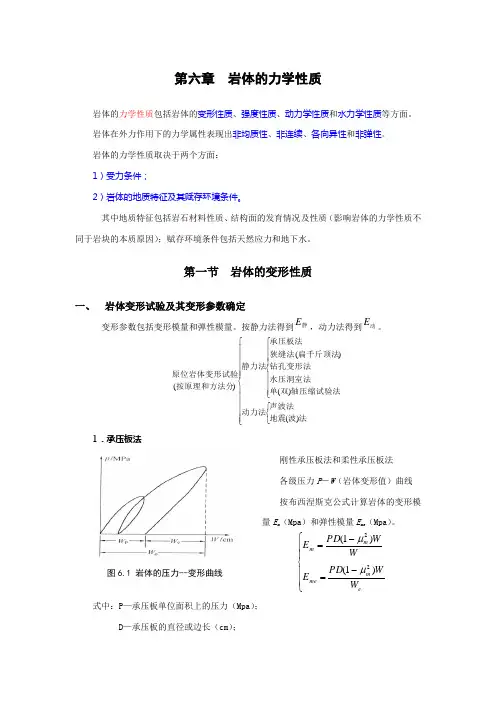

图6.1 岩体的压力--变形曲线第六章 岩体的力学性质岩体的力学性质包括岩体的变形性质、强度性质、动力学性质和水力学性质等方面。

岩体在外力作用下的力学属性表现出非均质性、非连续、各向异性和非弹性。

岩体的力学性质取决于两个方面: 1)受力条件;2)岩体的地质特征及其赋存环境条件。

其中地质特征包括岩石材料性质、结构面的发育情况及性质(影响岩体的力学性质不同于岩块的本质原因);赋存环境条件包括天然应力和地下水。

第一节 岩体的变形性质一、 岩体变形试验及其变形参数确定变形参数包括变形模量和弹性模量。

按静力法得到静E ,动力法得到动E 。

⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧法波地震声波法动力法轴压缩试验法双单水压洞室法钻孔变形法扁千斤顶法狭缝法承压板法静力法按原理和方法分原位岩体变形试验)()()( )(1.承压板法刚性承压板法和柔性承压板法 各级压力P -W (岩体变形值)曲线 按布西涅斯克公式计算岩体的变形模量E m (Mpa )和弹性模量E me (Mpa )。

⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-=-=e m mem m W W PD E W W PD E )1()1(22μμ式中:P —承压板单位面积上的压力(Mpa ); D —承压板的直径或边长(cm );W,W e—为相应P下的总变形和弹性变形;ω—与承压板形状、刚度有关系数,圆形板ω=0.785,方形板ω=0.886。

μm—岩体的泊松比。

★定义:岩体变形模量(E m):岩体在无侧限受压条件下的应力与总应变之比值。

岩体弹性模量(E me):岩体在无侧限受压条件下的应力与弹性应变之比值。

图6.2 钻孔变形试验装置示意图②可以在地下水位以下笔图6.3 狭缝法试验装置如图6.3所示。

二、岩体变形参数估算现场原位试验费用昂贵,周期长,一般只在重要的或大型工程中进行,因此,岩体变形参数的很多情况下必须进行估算。

两种方法:① 现场地质调查→建立适当的岩体地质力学模型→室内小试件试验资料→进行估算; ② 岩体质量评价和大量试验资料→建立岩体分类指标与变形参数间的经验关系→进行估算。

岩体结构面力学性质与岩体强度研究综述摘要:根据野外工程地质调查对工程岩体质量进行评析,在此基础上,运用hoek–brown准则求解工程岩体强度。

并根据岩块的咬合状态及这些块体的表面特征,提出了节理岩体强度的确定方法,关键词: 岩体结构面;力学性质;岩体强度;中图分类号:k826.16 文献标识码:a 文章编号:岩体中存在着纵横交错的各类地质结构面,在力学上则表现为存在着不连续面、弱面或软弱夹层,这些结构面对岩体强度和岩体工程的稳定性起着重要的控制作用。

因此结构面的力学性质和岩体的强度是息息相关的。

1 结构面的力学性质岩体结构面(structural plane)是指岩体内开裂的和易开裂的面,如层理、节理、断层、片理等,又称不连续面。

岩体结构面力学特征的研究与岩石力学的发展息息相关。

因为工程岩体之所以失稳,影响因素很多,但最关键的问题在于岩体内存在着一些软弱结构面。

目前普遍采用统计分析的方法,找出其分布规律,并应用到工程稳定性分析中。

1.1 结构面抗剪强度结构面的抗剪强度是表征岩体的结构面力学性质的重要指标,作为表征结构面力学性质的重要指标之一,通常在现场或实验室内测定。

对于起伏较大的粗糙结构面,按barton公式计算时,jrc值往往是根据结构面产状与标准轮廓线(isrm轮廓线)对比来确定的,由于视觉上的判断易造成较大的误差,国内外学者经过大量的研究,采用各种测量仪表观测和计算机处理。

如barr等人使用粗糙位形标测仪和数字化坐标记录仪测定,得出标准曲线jrc值和分维值d的关系,应用分形理论从一个崭新的角度描述了节理粗糙系数jrc和jrc尺寸效应的特征。

1.2 结构面的变形关于岩体不连续结构面的变形分析问题,自20世纪60年代初期开始至今已经建立了许多不同层次上的离散模型和数值方法。

以有限单元法为基础,并引入能反映岩体结构不连续性特征的模型以弥补有限元关于不连续性处理的不足,如结合单元法,节理单元法,desai等提出的薄层单元法以及用于模拟多节理岩体的等效连续体模型和损伤模型等。

绪论1、何谓岩体力学?它的研究对象是什么?是力学的一个分支学科,是研究岩体在各种力场作用下的变形与破坏规律的理论及其实际应用的科学,是一门应用型基础学科。

研究对象是各类岩体。

2、岩体力学的研究内容和研究方法是什么?内容:○1岩块、岩体地质特征。

○2岩石的物理、水理与热学性质。

○3岩块的基本力学性质。

○4结构面力学性质。

○5岩体力学性质。

○6岩体中天然应力分布规律及其测量的理论与方法。

○7边坡岩体、地基岩体及地下洞室围岩等工程岩体的稳定性。

○8岩体性质的改善与加固技术。

○9各种新技术、新方法与新理论在岩体力学中的应用。

○10工程岩体的模型、模拟试验及原位监测技术。

方法:○1工程地质研究法。

○2试验法。

○3数学力学分析法。

○4综合分析法。

一、岩体地质与结构特征1、何谓岩块、岩体?试比较岩块与岩体,岩体与土有何异同点?岩块是指不含显著结构面的岩石块体,是构成岩体的最小岩石单元体。

岩体是指在地质历史过程中形成的,由岩石单元体和结构面网络组成的,具有一定的结构并赋存于一定的天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体。

岩块岩体都是由岩石组成,但岩体包含若干不连续结构面,岩块不含显著结构面。

岩块是岩体的组成物质,岩体是岩块和结构面的统一体。

岩石露在地表部分被风化和淋滤后形成的不溶于水的物质,残留在原地的形成土。

矿物,岩石,岩体都可以形成土。

组成岩体的岩石的矿物颗粒间具有牢固的连接而土没有。

2、岩石的矿物组成是怎样影响岩块的力学性质的?岩石是天然产出的具稳定外型的矿物或玻璃集合体,按照一定的方式结合而成。

力学性质主要取决于组成岩块的矿物成分及其相对含量。

矿物硬度大则强度大,反之则小。

3、何谓岩块的结构?它是怎样影响岩块的力学性质的?岩块的结构是指岩石内矿物颗粒的大小、形式和排列方式及微结构面发育情况与粒间连接方式等反应在岩块构成上的特征。

力学性质主要取决于矿物颗粒连接及微结构面的发育特征。

4、为什么说基性岩和超基性岩最容易风化?可能与其二氧化硅的含量有关。

岩块的力学属性:1.弹性(elasticity):在一定的应力范围内,物体受外力产生的全部变形当去除外力后能够立即恢复其原有的形状和大小的性质。

2.塑性(plasticity):物体受力后产生变形,在外力去除(卸荷)后不能完全恢复原状的性质。

不能恢复的变形叫塑性变形或永久变形、残余变形。

3.粘性(viscosity):物体受力后变形不能在瞬时完成,且应变速率随应力增加而增加的性质。

应变速率随应力变化的变形叫流动变形。

4.脆性(brittle):物质受力后,变形很小时就发生破裂的性质。

5.延性(ductile):物体能承受较大塑性变形而不丧失其承载力的性质。

第一节岩块的变形性质一、单轴压缩条件下的岩块变形性质1.连续加载下的变形性质(1)加载方式:单调加载(等加载速率加载和等应变速率加载)循环加载(逐级循环加载和反复循环加载)(2)四个阶段:①Ⅰ:OA段,孔隙裂隙压密阶段;②Ⅱ:AC段,弹性变形至微破裂稳定发展阶段(AB段和BC段)弹性极限→屈服极限③Ⅲ:CD段,非稳定破裂发展阶段(累进破裂阶段)→“扩容”现象发生“扩容”:在岩石的单轴压缩试验中,当压力达到一定程度以后,岩石中的破裂(裂纹)继续发生和扩展,岩石的体积应变增量由压缩转为膨胀的力学过程。

—峰值强度或单轴抗压强度④Ⅳ:D点以后阶段,破坏后阶段(残余强度)以上说明:岩块在外荷作用下变形→破坏的全过程,具有明显的阶段性,总体上可分为两个阶段:1)峰值前阶段(前区)2)峰值后阶段(后区)(3)峰值前岩块的变形特征(Miller,1965)①应力—应变曲线类型米勒(Miller,1965)6类(σ—εL曲线),如图4.3所示:Ⅰ:近似直线型(坚硬、极坚硬岩石):如玄武岩、石英岩等;Ⅱ:下凹型(较坚硬、少裂隙岩石):如石灰岩、砂砾岩;Ⅲ:上凹型(坚硬有裂隙发育):如花岗岩、砂岩;Ⅳ:陡“S”型(坚硬变质岩):如大理岩、片麻岩;Ⅴ:缓“S”型(压缩性较高的岩石):如片岩;Ⅵ:下凹型(极软岩)。

岩体力学岩体结构面性质岩体力学是研究岩石和地壳构造中岩石体的力学性质以及其变形、破裂和破碎特性的一门学科。

岩体结构面是岩石中天然的或由于应力作用而形成的裂隙或断裂面。

通过对岩体结构面性质的研究,可以更好地了解和预测岩体的力学行为,对岩石工程和地质灾害等领域具有重要的实际应用价值。

岩体结构面性质可以分为以下几个方面来进行描述和研究:1.结构面的存在形式:岩体中的结构面有多种形式,如裂隙、节理、层理等。

裂隙是岩石中的一种空隙或线裂缝,不同类型的裂隙对岩体的力学性质有不同的影响。

节理是岩层中的一种局部平行于岩层面的裂隙,节理的存在对岩石体的强度和变形特性有重要影响。

而层理则是沉积岩中分层承载着特定的结构面,影响岩石体的力学行为。

2.结构面的排列方式:结构面通常有一定的排列方式,包括平行、正交、斜交等。

不同排列方式下的结构面对岩体的强度和变形特性会有不同的影响。

比如,平行结构面会导致相对容易的岩层剥离,而正交结构面则会使岩体更容易发生坍塌。

3.结构面的纹理特征:结构面通常会具有一定的纹理特征,如面状、短柱状、笔直等。

不同的纹理特征会影响结构面的强度和破裂特性。

比如,面状结构面相对较脆弱,容易发生破裂和断裂。

4.结构面的物理性质:结构面的物理性质包括强度、硬度、粗糙度等。

强度是结构面所能承受的最大应力,硬度则是结构面的抗切割能力。

粗糙度则是指结构面表面的粗糙程度,对岩体的摩擦力和稳定性有重要影响。

5.结构面的扩展性和连通性:结构面的扩展性指的是结构面在空间上的延伸范围,连通性指的是结构面之间的连通程度。

结构面的扩展性决定了岩体的整体稳定性,连通性则影响了结构面的水和气体的扩散性。

综上所述,岩体结构面性质对于岩体力学行为的研究有着重要的作用。

了解岩体结构面性质的特点,可以帮助我们更好地预测和控制岩体的力学行为,为岩石工程和地质灾害防治提供科学的依据。

因此,对于岩体结构面性质的研究是岩体力学领域的重要研究方向之一。

第一章绪论岩体复杂性表现在以下几个方面:(1)不连续性(2)非均质性(3)各向异性(4)岩体中存在不同于自重应力场的天然应力场(5)岩体赋存于一定地质环境之中,岩体中的水、温度、应力场,对岩体性质有较大的影响。

第二章:岩石和岩体的地质特征岩石:矿物,岩屑的集合体。

是指不含显著结构面的岩石块体,是构成岩体的最小岩石单元体。

结构面:是指地质发展过程中,在岩体内形成的具有一定的延伸方向和长度厚度相对较小的地质界面或带。

岩体:指地质历史过程中形成的,由岩块和结构面网络组成的,具有一定的结构并赋存于一定的天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体。

岩石风化指标:定性指标:颜色,矿物蚀变程度,破碎程度及开挖锤击技术特征等。

定量指标:风化孔隙率指标和波速指标等。

风化系数;结构面规模:(1)Ⅰ级指大断层或区域性断层,一般延伸约数公里至数十公里以上,破碎带宽约数米至数十米乃至几百米以上。

(2)Ⅱ级指延伸长而宽度不大的区域性地质界面,百米至千米单位。

(3)Ⅲ级指长度数十米至数百米的断层、区域性节理、延伸较好的层面及层间错动等。

(4)Ⅳ级指延伸较差的节理、层面、次生裂隙、小断层及较发育的片理、劈理面等。

是构成岩块的边界面,破坏岩体的完整性,影响岩体的物理力学性质及应力分布状态。

(数十厘米-米)(5)Ⅴ级又称微结构面。

常包含在岩块内,主要影响岩块的物理力学性质,控制岩块的力学性质。

结构面线密度和间距: 1、线密度(Kd)是指结构面法线方向单位测线长度上交切结构面的条数(条/m)。

2、间距(d)则是指同一组结构面法线方向上两相邻结构面的平均距离。

RQD:岩体质量指标RQD:是长度大于10cm的岩心累计长度与回次进尺的比值。

RQD与方向有关,按地质分层计算RQD值大于20厘米为长柱状;10—20厘米为短柱状;小于1厘米为扁柱状;大于5厘米为块状;2---5厘米为碎块状;小于2厘米为碎屑状、粉末状。

岩体5种结构类型:1.整体状结构 2.块状结构 3.层状结构 4.碎裂状结构 5.散体状结构岩体工程分类的目的:通过分类,概括地反映各类工程岩体的质量好坏,预测可能出现的岩体力学问题,为工程设计,支护衬砌,建筑物选型和施工方法选择提供参数和依据。

岩石的1岩石的力学性质-岩石的变形岩石的强度:岩石抵抗外力作用的能力,岩石破坏时能够承受的最大应力。

岩石的变形:岩石在外力作用下发生形态(形状、体积)变化。

岩石在荷载作用下,首先发生的物理力学现象是变形。

随着荷载的不断增加,或在恒定载荷作用下,随时间的增长,岩石变形逐渐增大,最终导致岩石破坏。

岩石变形过程中表现出弹性、塑性、粘性、脆性和延性等性质。

-1・5岩石变形性质的几个基本概念・1)弹性(elasticity):物体在受外力作用的瞬间即产生全部变形,而去除外力(卸载)后又能立即恢复其原有形状和尺寸的性质称为弹性。

・弹性体按其应力-应变关系又可分为两种类型:・线弹性体:应力-应变呈直线关系。

・非线性弹性体:应力—应变呈非直线的关系。

・2)塑性(plasticity):物体受力后产生变形,在外力去除(卸载)后变形不能完全恢复的性质,称为塑性。

・不能恢复的那部分变形称为塑性变形,或称永久变形,残余变形。

・在外力作用下只发生塑性变形的物体,称为理想塑性体。

・理想塑性体,当应力低于屈服极限时,材料没有变形,应力达到后,变形不断增大而应力不变,应力-应变曲线呈水平直线.・3)黏性(viscosity):物体受力后变形不能在瞬时完成,且应变速率随应力增加而增加的性质,称为粘性。

・应变速率与时间有关,->黏性与时间有关・其应力-应变速率关系为过坐标原点的直线的物质称为理想粘性体(如牛顿流体),・4)脆性(brittle):物体受力后,变形很小时就发生破裂的性质。

・5)延性(ductile):物体能承受较大塑性变形而不丧失其承载力的性质,称为延性。

・1・7岩石变形指标及其确定・岩石的变形特性通常用弹性模量、变形模量和泊松比等指标表示。

3)全应力-应变曲线的工程意义・①揭示岩石试件破裂后,仍具有一定的承载能力。

・②预测岩爆。

・若A>B,会产生岩爆・若B>A,不会产生岩爆③预测蠕变破坏。

・当应力水平在H 点以下时保持应力恒定,岩石试件不会发生蠕变。

目录一、结构体的类型和岩体结构特征 (2)1.结构体的类型 (2)2.岩体结构特征 (2)3、组成 (3)4、结构面 (3)5、结构体 (4)6、类型 (4)7、力学效应 (5)二、岩层产状的记录方法 (6)一、结构体的类型和岩体结构特征1.结构体的类型由于各种成因的结构面的组合,在岩体中可形成大小、形状不同的结构体。

岩体中结构体的形状和大小是多种多样的,但根据其外形特征可大致归纳为:柱状、块状、板状、楔形、菱形和锥形等六种基本形态。

当岩体强烈变形破碎时,也可形成片状、碎块状、鳞片状等形式的结构体。

结构体的形状与岩层产状之间有一定的关系,例如:平缓产状的层状岩体中,一般由层面(或顺层裂隙)与平面上的“X”型断裂组合,常将岩体切割成方块体、三角形柱体等;在陡立的岩层地区,由于层面(或顺层错动面)、断层与剖面的上“X”型断裂组合,往往形成块体、锥形体和各种柱体。

结构体的大小,可用体积裂隙数Jv来表示。

其定义是:岩体单位体积通过的总裂隙数(裂隙数/m3),表达式为:式中的Si为岩体内第i组结构面的间距;为该组结构面的裂隙数(裂隙数/m)。

根据Jv值的大小可将结构体的块度进行分类(表16-4-2)。

结构体块度(大小)分类表16-4-22.岩体结构特征岩体结构是指岩体中结构面与结构体的组合方式。

岩体结构的基本类型可分为整体块状结构、层状结构、碎裂结构和散体结构,它们的地质背景、结构面特征和结构体特征等列于表16-4-3中。

(三)岩体的工程地质特性岩体的工程地质性质首先取决于岩体结构类型与特征,其次才是组成岩体的岩石的性质(或结构体本身的性质)。

不同结构类型岩体的工程地质性质:1.整体块状结构岩体的工程地质性质整体块状结构岩体因结构面稀疏、延展性差、结构体块度大且常为硬质岩石,故整体强度高、变形特征接近于各向同性的均质弹性体,变形模量、承载能力与抗滑能力均较高,抗风化能力一般也较强,所以这类岩体具有良好的工程地质性质。

本科毕业设计(论文)开题报告题目岩体结构面的变形与强度性质指导教师院(系、部)专业班级学号姓名日期2011年3月25日教务处印制一、研究的目的、意义和现状研究目的和意义结构面及其工程性质的复杂性是造成岩体工程性质千差万别的最根本原因,结构面的研究是分析工程岩体性质的基础性工作。

工程实践反复证明,自然岩体和工程岩体的失稳源于结构面,岩体的破坏机制在很大程度上受结构面控制,因结构面而造成失事的工程实例国内外已不鲜见。

研究结构面的力学性质是评价岩体稳定性的关键问题,因此,本文对此进行研究。

在岩体建造和改造过程中,经受了各种复杂的地质作用,因而在岩体中发育有断层、节理和各种裂隙等结构面,实验题物理性质十分复杂。

由于结构面的存在,特别是软弱夹层的存在,极大地削弱了岩体的力学性质及其稳定性。

结构面的变形与强度性质往往对工程岩体的变形和稳定性起着控制性作用。

在国内外已建和在建的岩体工程中普遍存在有软弱夹层问题。

如黄河小浪底水库工程左坎肩砂岩中由薄层粘土岩泥化形成的泥化夹层;葛洲坝水利工程坝基的泥化夹层,还有长江三峡自然岸坡中的各种软弱夹层等。

都不同程度地影响和控制着所在工程岩体的稳定性。

对岩体结构面力学性质的研究,是岩体力学和工程地质学中重要的研究课题之一,在工程实践中有以下意义:(1)大量的工程实践表明:在工程荷载(一般小于10MPa)范围内,工程岩体的失稳破坏有相当一部分是沿软弱结构面破坏的。

如法国的马尔帕塞坝坝基岩体、意大利瓦依昂水库库岸滑坡、中国拓溪水库塘岩光滑坡等等,都是岩体沿某些软弱结构面滑移失稳而造成的。

这时,结构面的强度性质是评价岩体稳定性的关键。

(2)在工程荷载作用下,结构面及其充填物的变形是岩体变形的主要组分,控制着工程岩体的变形特性。

(3)结构面是岩体中渗透水流的主要通道。

在工程荷载作用下,结构面的变形又将极大地改变岩体的渗透性、应力分布及其强度。

因此,预测工程荷载作用下岩体渗透性的变化,必须研究结构面的变形性质及其本构关系。

(4)工程荷载作用下,岩体中的应力分布也受结构面及其力学性质的影响。

由于岩体中的结构面是在各种不同地质作用中形成和发展的。

因此,结构面的变形和强度性质与其成因及发育特征密切相关[1-2]。

研究现状结构面对工程岩体的完整性、渗透性、物理力学性质及应力传递等都有显著的影响,是造成岩体非均质、非连续、各向异性和非线弹性的本质原因之一。

因此,全免深入细致地研究结构面的特征是岩体力学中的一个重要课题。

岩体结构面对工程岩体的地质特性有着重要影响。

岩体中结构面的分布位置、产状、规模、隙宽、充填物特征、结构面力学性质以及不同结构面之间的切割与组合关系等因素不同程度地控制着岩体的工程地质特性。

岩体结构面是影响工程岩体稳定性的决定性因素。

谷德振教授[1],对岩体结构面与工程岩体稳定性的关系作了科学概括,即岩体的完整性取决于结构面的数量多少和性质;岩体的稳固性取决于结构面的几何形态和软弱结构面的泥化程度即结构面的抗滑阻力。

二十世纪五、六十年代法国玛尔帕塞薄拱坝和意大利瓦依昂薄拱坝失事,使得人们对工程岩体的结构特征、岩体的力学属性、岩体的变形破坏机制与过程愈来愈重视,各国学者通过许多大型工程实践和一系列灾害性的岩体失稳时间逐步总结和认识到了岩体中的各种结构面对岩体变形及稳定性所引起的重要作用。

二十世纪世纪五十年代以来,人们对岩体结构面的地质特征、几何要素及力学特性进行了广泛且深入的研究。

由于岩体结构面大多深埋于岩体内部,其分布又多是随机的,因此对结构面特征的研究受到很大的限制。

通过大量的工程实践表明,岩体结构面的几何要素具有较好的统计分布特征,可以用统计特征表征岩体的结构面各几何要素,如结构面的产状、分布、性质及规模。

通过对揭露的结构面地质特征、工程特性、几何要素参数的研究,对工程区内的岩体结构面进行分组,求取优势产状,可以获得科学有效的结构面几何要素参数,认识、了解一般情况下难以观测、深埋岩体内部的结构面的组合特征,进而深入的研究岩体结构面的性质,有利于岩体破坏机理的分析及对工程区域内的岩体结构进行直观而有效的整体把握[2]。

同时也有利于获得一系列重要的岩体物理、力学参数,用于评价岩体的质量、物理力学性质,有利于对岩体结构特征进据化管理、模拟及再现。

由于岩体结构面对工程岩体的工程地质特性有着重要影响,国内外关于岩体结构面地质特征及几何要素的许多方面都进行了较为深入的研究。

在分析工程地区结构面的工程特性时,需要首先对岩体结构面进行科学合理的分组,近些年不少学者将聚类分析、模糊数学等理论运用到优势组划分的研究中。

二十世纪五十年代,以L.Muller为代表的奥地利学派最早认识到结构面对岩体力学特征和工程稳定性引起控制作用,并认为结构面是构成岩体和岩块力学与工程特性差异的根本原因,从此开辟了结构面研究的先河。

六十年代谷德振、孙玉科提出了“岩体结构”概念和岩体结构控制岩体稳定的重要研究。

随后孙广忠[3]进一步以“岩体结构控制论"为指导研究了岩体变形.、岩体破坏及岩体力学性质的基本规律,建立了完整的岩体结构力学体系,他认为结构面是由一定的地质实体抽象出来的概念,在横向延伸上具有面的几何特征,而在垂向上则与几何中的面不同,它常充填有一定的物质、具有一定的厚度。

1978年,国际岩石力学学会实验室和野外试验标准化专门委员会提出了《对岩体中结构面定量描述的推荐方法》,其中规定了对结构面10个描述指标,包括结构面产状、间距(或密集程度)、延续性、粗糙程度、侧壁抗压强度、充填情况、2数和块体大小等。

自二十世纪七十年代以来,范留明博士、Hudson[4]等人用概率统计方法对结构面的几何特征指标进行了定量描述。

随后人们对结构面的产状、迹长及估算方法、大小、形态、间距、粗糙度及连通率进行了深入的研究。

从结构面的几何要素研究来看多侧重于统计方法从宏观上反映岩体结构面的空间展布的规律,对于整个岩体形成过程的力学机理以及岩体变形、破坏等规律认识有很好的指导作用。

野外采集结构面样本数据的调查方法主要有:人工测量法、图像摄录分析法与立体相对摄录分析法三种。

工程实际中常采用人工测量法,但用摄影照相及数字识别技术对岩体结构面进行识别,国内外关于这方面的研究也有不少,应用效果也较为理想[5][6]。

关于节理样本产状分布特征方面的研究自20世纪60年代以来就备受人们关注,C.Bingham[7]提出著名的Bingham提出分布,并研究节理极点的球状分布特征。

P.H.S.W.Kulatilake[8][9]研究节理产状的双变量正态分布特征,并进行了不连续面产状的Fisher分布模型拟合。

Gaziev和Tiden[10]通过统计方法研究发现,结构面的倾向和倾角服从正态分布。

关于岩体结构面分布密度已经有不少学者进行了相关研究,如伍法权[11],陈剑平[12][13],潘别桐、杜时贵等。

陈剑平的研究给出了结构面线密度、面密度以及体密度之问的相互关系,但是对于基本的线密度求算却不够完善;杜时贵[14]介绍了国内外有关各种估值方法,但是未曾考虑到各种密度之间的相互关系:黄国明[15]分别就测线取样法提出了线密度的确定方法和就窗口取样法提出面密度估值方法,但是同样未能反映线、面密度之间的关系,而且认为线密度是各条测线所得密度的平均值,未能考虑测线长度的影响。

岩体结构面的迹长是指平面上看到的结构面的长度,是反映结构面大小的重要参数。

结构面越长,对岩体的影响越大。

由于岩体表面所揭露的结构面有限,因此往往只能看到其部分长度,所以对结构面迹长的估计和计算显得较为困难。

Priest S.D,Hudson J.A[16]首先对结构面的空间分布及结构面迹长与取样测线的关系进行了研究。

Ku1atilake P.H.S.W,Wu. T.H.[17]介绍了岩体结构面的迹长估算方法,1986年又研究了窗口内出露可见迹长与真实三维空间结构面大小的相互关系。

黄国明、黄润秋[18]建立了结构面迹长与测量窗口尺度之间的关系,推导了裂隙中点服从均匀分布条件下的迹长估算公式。

陈剑平[19]介绍了单测线法估算随机节理迹长的数值技术,取得了较好的应用效果。

王贵宾,杨春和[20]等通过研究表明:当直径与测线法删节长度相等时,扩展测线法和圆形窗口法估计所得的岩体节理平均迹长比较接近,由此可确定研究区域的岩体节理平均迹长。

不少研究表明,岩体结构面迹长多服从负指数分布[21][22]或者对数正态分布[23]。

目前进行结构面的隙宽、粗糙度等几何参数施测的方法主要有两大类:机械方法和光学方法[24],还有投影法和电感应法等。

机械方法常采用千分表、塞尺等精密仪器逐点量测裂隙面各点的高程然后进行统计分析获得裂隙的张开度、粗糙度等几何参数,这种方法虽然工作量较大,但由于其施测思路清晰、直观、简便、精度高,已被越来越多的研究工作者采用。

光学方法中的云纹法,其精度较低,很少采用。

天然岩体中的结构面表面粗糙,隙宽不均匀,通常采用等效隙宽进行处理。

用放射性指示剂研究结构面形状,前苏联学者在这方面研究较多。

该方法是根据指示剂的相对浓度与裂隙出水体积之间建立关系式,然后推算出裂隙的平均体积开度。

切尔内绍夫将用机械方法测得的结果与指示剂方法推算的平均隙宽进行了比较,结果十分一致。

Elsworth[25]应用压水试验确定结构面几何参数也有其独到之处。

Witherspoon(1981)建议对典型裂隙结构面测得其最大隙宽及宽度频率分布函数,然后计算其等效隙宽。

Moreno等(1988)采用立方倒数的方法对结构面隙宽进行平均,得出结构面的等效隙宽;还可以用实测结构面隙宽的算术平均数作为结构面的等效隙宽。

二、研究方案 1、论文的主要内容(1)结构面:结构面的成因类型、结构面的规模及分级、结构面特征及其对岩体性质的影响、软弱结构面(2)变形性质:结构面的法向变形性质与剪切变形性质(3)强度性质:平直无充填的结构面、粗糙起伏无充填的结构面、非贯通断续的结构面、具有充填物的软弱结构面四种结构面的强度性质2、研究方法与技术路线三、论文框架1 绪论1.1 选题的目的和意义1.2 国内外研究现状1.3 论文主要内容2 结构面2.1结构面的成因类型2.2 结构面的规模及分级2.3 结构面特征及其对岩体性质的影响2.4 软弱结构面2.5 本章小结结构面变形性质强度性质 筛选资料 整合理论研究3 结构面的变形性质3.1 结构面的法向变形性质3.2结构面的剪切变形性质3.3 本章小结4 结构面的强度性质4.1 平直无充填的结构面4.2 粗糙起伏无充填的结构面4.3 非贯通断续的结构面4.4 具有充填物的软弱结构面4.5 结构面抗剪强度参数确定4.6 本章小结5 结论致谢参考文献附录A 译文附录B 外文文献四、研究进度第5周:听取导师讲解论文题目;第6周:查阅和论文题目相关的资料;第7-10周:对查阅到的材料进行摘节;第11-12周:为论文定下整体框架;第13周:开始撰写论文初稿;第14周:查阅英文资料并翻译;第15周:论文排版并完整化;第16周:校验;第17周以后:参加学士学位论文答辩。