最新版四年级下数学课堂作业 平均数

- 格式:doc

- 大小:675.00 KB

- 文档页数:3

四年级下学期平均数与条形统计图知识点总结:理解平均数的含义,掌握求平均数的方法。

借助“移多补少”的方法理解平均数的意义。

例题讲解:例题1、丽丽在学期末的5门功课测验中分别得分是95、87、92、98、93。

求丽丽这5门功课的平均分。

(95+87+92+98+93)÷5=93(分)演练1、某同学一次测验中语文、数学的平均分是93分,后来英语考了92分,科学考了90分。

他这4门功课的平均分是多少分?(93x2+92+90)÷4=92(分)例2、三(2)班一小组同学的身高统计如下:142厘米、139厘米、152厘米、156厘米、147厘米、135厘米、151厘米.(1)估计一下,这组同学的平均身高大约是多少?应该在哪个范围之间?(2)算出这组同学的平均身高是多少厘米?演练2、画出下面图形的对称轴。

(1)把142、139、152、156、147、135、151分别看做和它相接近的整十数为:140、140、150、160、150、140、150,身高的总和:140、140、150、160、150、140、150,=(140×3)+(150×3)+160,=420+450+160,=1030(厘米),平均身高:1030÷7≈147(厘米),估计平均身高应该在:146厘米~148厘米之间;(2)具体的身高总和:142+139+152+156+147+135+151=1022(厘米),具体平均身高:1022÷7=146(厘米).演练2、养鸡场养一些母鸡,其中有26只来航鸡,平均每只年产蛋364个,有25只油鸡,平均每只年产蛋330个,这些母鸡平均每只年产蛋多少个?(得数保留整数)解:(364×26+330×25)÷(26+25)=(9464+8250)÷51,≈347(个);例3、暑假期间,小明一家准备开车去草原旅行,有A、B两条线路,A线路全长485千米,平均每小时大约可行驶60千米,B线路全长620千米,平均每小时可行驶80千米,按这样计算,走哪条路更节省时间?485÷60=8 (小时)620÷80=7 (小时)因为8 >7 ,所以走B线路更节省时间.演练3、李叔叔骑自行车到县城去买东西,去时因有上坡路速度是12千米/小时,1.5小时到达;原路返回时因有下坡路速度是18千米/小时,李叔叔往返的平均速度是多少?12×1.5×2÷(1.5+12×1.5÷18)=36÷2.5=14.4(千米/时);例4、期终小红语文、数学两门课的平均分是94.5分,语文、数学、英语三门课的平均分为94分,她英语考了多少分?94×3﹣94.5×2=282﹣189=93(分)演练4、两个美术组一共画了450张图画.第一组13人,第二组比第一组4人.两组平均每人画了多少张图画?450÷(13+13+4)=450÷30=15(张)例5、填出下列条形统计图中一格表示多少,直条表示多少。

人教版数学四年级下册总复习平均数与复式条形统计图教案与反思精选3篇〖人教版数学四年级下册总复习平均数与复式条形统计图教案与反思第【1】篇〗教学目标:1、使学生通过自己喜欢的情境学习数据整理,激发学习兴趣,感知数学在生活中的作用。

2、使学生感受、经历数据的整理过程,学会用分一分、排一排、数一数的方法,收集和整理数据,初步认识象形统计图和统计表,能正确填写统计表,能从中获得简单统计的结果。

3、重视培养学生的分散思维能力和与人合作的交际能力。

4、初步培养学生的有序观察、有条理思考的习惯和应用的意识,体验与同伴合作的欢乐。

教学重点:经历收集和整理数据的过程,初步认识象形统计图和统计表。

教学难点:感受、经历数据的整理过程,能正确填写统计表,认识统计的意义和作用。

教学过程:一、课前谈话,激发兴趣。

1、今天,教室里来了许多听课的老师,我们应该跟他们说什么?(老师好)2、这节课,老师把小朋友们分成5个小组来共同学习。

还给小朋友们带来了你们最喜欢的小红花,比比看哪个小组得到的小红花最多,大家有信心吗?二、创设情境,初步感知。

1、(出示大象卡通图)小朋友们,瞧,今天谁来到我们班级和我们一起学习?你们喜欢它吗?你们应不应该向大象爷爷问声好呢?2、小朋友真有礼貌!大象爷爷为了感谢大家,决定带小朋友们去他的神奇果树园摘水果吃。

(出示果树)这些果树可真神奇啊!树上长满了苹果、梨、西瓜、桃子、草莓,小朋友想吃吗?每人摘一个自己最喜欢吃的水果。

3、让学生摘自己喜欢的水果。

师:怎样才能很快地看出同学们喜欢的水果的个数呢?4、让学生贴水果。

通过贴水果的活动,初步感知分一分、排一排、数一数的方法。

三、合作探究,体会领悟。

1、师:今天是大象爷爷的生日。

(出示图)看,很多客人领着全家、带着礼物来到大象家给他过生日(动物们头戴面具依次出现)。

你听,他们一起为大象爷爷唱起了生日歌(播放音乐)大家跟着一起唱吧!(学生欢快地唱起了生日歌)师:看了这张图,你想知道些什么?(学生提问题。

小学四年级数学教案:平均数(13篇)作为一名教师,有必要进行细致的教学设计准备工作,教学设计要遵循教学过程的基本规律,选择教学目标,以解决教什么的问题。

那么你有了解过教学设计吗?《平均数》教案篇一教学目标:1.知道平均数的含义和求法。

2.加强学生对平均数在统计学上意义的理解。

3.运用数学思想方法解决生活中有关平均数的问题,增强数学应用意识。

教师重点和难点:理解平均数的含义,掌握求平均数的方法。

教具/学具准备:多媒体、长方形。

一、创设情境、激趣导入1.谈话引入:(出示幻灯教师家的书架)师:这是老师家的书架,咱们一起来看看。

现在我的书架上上层有8本书,下层有4本书,我想请同学帮忙,重新整理一下,使每层书架上的书一样多。

你有什么办法?2.感知(1)学生思考,想象移的过程。

生:把上层书架上的8本书,拿2本放在下层书架上,现在每层书架上的书就一样多了。

(2)教师操作并问:现在每层都有几本书了?(6本)(3)师:像这样把多的移给少的,解决问题的方法,我们给它起个名字叫:移多补少。

(4)师:你还有什么方法?生:把上层书架上的书和下层书架上的书先合起来,再平均放在两层书架上,这样每层书架上的书就一样多了。

师:像这种把几个不同的数先合并起来,再平均分成这样的几份的到相同的数,解决问题的方法我们也给它起个名字叫:先合后分。

(5)师:现在每层书架上的书一样多了吗?生:一样多了。

师:都是几本?(6本)师:它是我们通过什么方法得到的数?(或者:谁来说一说我们可以通过什么方法来得到这个数?)生:用的是移多补少和先合后分的方法。

师:像这样得到的数,它也有自己的名字—平均数。

师:所以6就是8和4的平均数。

谁再来说说6是谁和谁的平均数?(生说)(6)师:今天,我们就来认识一下“平均数”这个新朋友,好吗?(板书:平均数)二、合作探究,深化理解1、师:老师又新增添了一层书架,第三层书架上有几本书了?生:第三层书架上有3本书了、师:用我们刚才解决问题的方法,你能求出这三层书架上书的本数的平均数吗?师:请拿出学具,来摆一摆,注意摆时要一一对应。

北师大版数学四年级下册-6.4《平均数》教学设计一. 教材分析《平均数》是北师大版数学四年级下册第六单元中的一课。

本节课主要通过实例让学生理解平均数的含义,掌握求平均数的方法,并能够运用平均数解决实际问题。

教材内容由浅入深,通过生活实例让学生体会平均数的意义,培养学生的数据分析能力和解决问题的能力。

二. 学情分析四年级的学生已经掌握了整数和小数的知识,具备了一定的数据分析能力。

他们对平均数的概念有一定的了解,但可能局限于具体的数字计算,对平均数的意义和求法还需进一步感悟。

此外,学生可能对平均数在实际问题中的应用还不够清晰,需要在教学中进行引导和拓展。

三. 教学目标1.理解平均数的含义,知道平均数是反映一组数据集中趋势的量。

2.掌握求平均数的方法,能够正确计算平均数。

3.能够运用平均数解决实际问题,培养学生的数据分析能力和解决问题的能力。

4.培养学生的合作交流意识,提高学生的数学思维能力。

四. 教学重难点1.重点:理解平均数的含义,掌握求平均数的方法。

2.难点:对平均数在实际问题中的应用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活实例引导学生理解平均数的含义和求法。

2.小组合作法:培养学生合作交流意识,共同解决问题。

3.引导发现法:教师引导学生发现问题的规律,培养学生的数学思维能力。

4.实践操作法:让学生在实际问题中运用平均数,提高解决问题的能力。

六. 教学准备1.教学课件:制作课件,展示生活实例和练习题。

2.学习材料:准备相关的练习题和实际问题。

3.教学工具:黑板、粉笔、直尺等。

七. 教学过程导入(5分钟)教师通过一个生活实例引入课题,如:“小明和他的五个朋友一起去公园玩,他们共带了100元钱,平均每人带了多少钱?”让学生思考并回答,引导学生关注平均数的概念。

呈现(10分钟)教师展示几个关于平均数的实际问题,如:“某班有30名学生,他们的身高分别是130cm, 140cm, 150cm, …, 170cm,求该班学生的平均身高。

平均数(作业设计)一、教材分析平均数作为数学中的一个基本概念,贯穿初中和高中数学的始终,是学生学习数学的基础和关键。

在小学数学中,也是必不可少的。

本节课以小学四年级数学教材为基础,教学内容主要涵盖以下几个方面:1、了解平均数的定义和概念2、掌握求平均数的方法3、通过实例体验平均数的应用场景二、教学目标1、知识目标1)了解平均数的定义和概念2)掌握求平均数的方法3)学会在实际问题中使用平均数的思维2、能力目标1)能够正确地求出一组数字的平均数2)能够将平均数的概念应用于解决实际问题3)通过掌握平均数的方法和应用,提高学生的数据分析和解决问题的能力3、情感目标1)培养学生的数学兴趣和思维能力2)激发学生学习数学的热情和积极性3)培养学生的合作意识和学习主动性三、教学重难点重点:理解平均数的定义和概念,掌握求平均数的方法难点:运用平均数的思想解决实际问题四、教学方法本课程的教学方法主要采用“归纳法”、“探究法”和“问题导向”等教学方法。

教师通过提问及引导学生找规律的方式,使学生从实例中加深对平均数的理解,掌握求平均数的方法,并通过练习和问题解决,提高学生数据分析和解决问题的能力。

五、教学过程设计1、引入:教师拿出一组数据,如 5、8、10、14、17,要求学生计算出这组数据的平均数。

学生经过计算,一般会得出为 10.8,引出平均数的概念。

2、概念讲解:通过提问的方式,让学生了解平均数的概念及其含义,如:“这组数字的平均值是10.8,你们观察这组数字,找出这组数字中的共性是什么?”(学生可能会说“都是个位数”、“都是偶数或奇数”等),引导学生找出规律,阐述平均数的定义和概念:“平均数就是一组数据的总和除以个数。

”3、求平均数的方法:通过小组互动,让学生探究出求平均数的方法,如:“如何求3,6,8,10,12 的平均数?”(学生可以计算总值再除以个数),让学生找到求平均数的应用方法和技巧。

4、实际应用:通过实际问题,引导学生将平均数的概念和方法应用于实际场景,如:“假设班里有40 名学生,每个学生身高如下:1.2 米、1.3 米、1.35 米……,求这个班的平均身高是多少?”让学生思考如何将所学的平均数概念和方法应用到问题中,提高学生的数据分析和解决问题的能力。

标题:四年级下册数学教案平均数北京版 (4)一、教学目标1. 让学生理解平均数的概念,知道平均数是一组数据的总和除以数据的个数。

2. 使学生能够计算简单的平均数,解决实际问题。

3. 培养学生的数据分析能力,提高他们解决生活中问题的能力。

二、教学内容1. 平均数的概念2. 平均数的计算方法3. 平均数在实际问题中的应用三、教学重点与难点1. 教学重点:平均数的概念和计算方法。

2. 教学难点:理解平均数的实际意义,能够解决实际问题。

四、教学过程1. 导入:通过生活中的实例,引导学生思考如何表示一组数据的平均水平。

2. 新课导入:讲解平均数的概念,让学生知道平均数是一组数据的总和除以数据的个数。

3. 案例分析:通过具体的例子,让学生学会计算平均数,理解平均数的实际意义。

4. 练习巩固:布置一些练习题,让学生独立完成,巩固所学知识。

5. 课堂小结:总结本节课所学内容,强调平均数在实际生活中的应用。

6. 作业布置:布置一些与平均数相关的实际问题,让学生回家后独立完成。

五、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度,回答问题的准确性。

2. 练习完成情况:检查学生练习题的完成情况,了解他们对平均数的理解和掌握程度。

3. 作业完成情况:批改学生作业,了解他们对平均数应用的理解和掌握程度。

六、教学反思1. 教师应注重启发式教学,引导学生主动探究,培养他们的数据分析能力。

2. 在讲解平均数时,要结合生活中的实例,让学生更好地理解平均数的实际意义。

3. 针对不同学生的学习情况,给予个性化的辅导,帮助他们克服学习中的困难。

总之,本节课旨在让学生掌握平均数的概念和计算方法,能够解决实际问题。

在教学过程中,教师要注重启发式教学,关注学生的个体差异,提高他们的数据分析能力,为今后的数学学习打下坚实基础。

需要重点关注的细节是“教学过程”部分。

教学过程是教案的核心,它直接关系到学生能否有效地理解和掌握平均数的概念和计算方法。

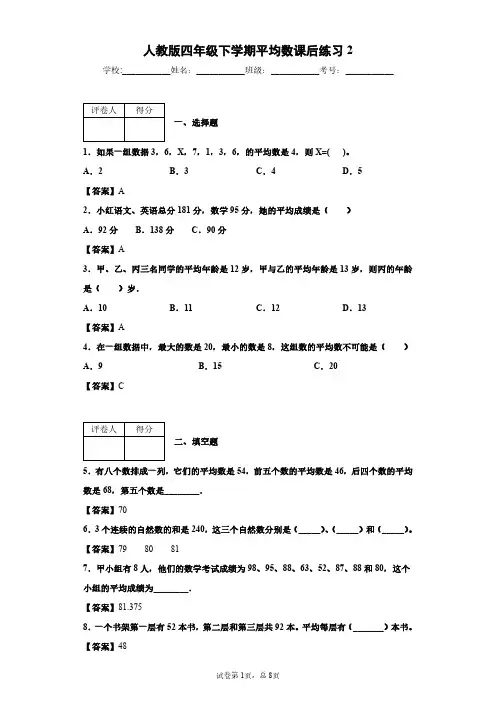

人教版四年级下学期平均数课后练习2学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________评卷人得分一、选择题1.如果一组数据3,6,X,7,1,3,6,的平均数是4,则X=()。

A.2B.3C.4D.5【答案】A2.小红语文、英语总分181分,数学95分,她的平均成绩是()A.92分B.138分C.90分【答案】A3.甲、乙、丙三名同学的平均年龄是12岁,甲与乙的平均年龄是13岁,则丙的年龄是()岁.A.10B.11C.12D.13【答案】A4.在一组数据中,最大的数是20,最小的数是8,这组数的平均数不可能是()A.9B.15C.20【答案】C评卷人得分二、填空题5.有八个数排成一列,它们的平均数是54,前五个数的平均数是46,后四个数的平均数是68,第五个数是________.【答案】706.3个连续的自然数的和是240,这三个自然数分别是(_____)、(_____)和(_____)。

【答案】7980817.甲小组有8人,他们的数学考试成绩为98、95、88、63、52、87、88和80,这个小组的平均成绩为________.【答案】81.3758.一个书架第一层有52本书,第二层和第三层共92本。

平均每层有(_______)本书。

【答案】489.有六个自然数排成一列,它们的平均数是4.5,前4个数的平均数是4,后三个数的平均数是193,这六个数的连乘积最小是_____.【答案】48010.有一列数,第一个数是100,第二个数是90,从第三个数开始,每个数都是它前面两个数的平均数.第三十个数的整数部分是_____.【答案】9311.四个数的平均数是20,把其中一个数改为26,这四个数的平均数变为24,被改的数是(___).【答案】1012.甲乙丙三个数的平均数是42,乙、丙两数分别为45,40,甲数是(______)。

【答案】4113.四位家长今年的年龄分别是42岁、39岁、38岁、41岁,四位家长的平均年龄是_____岁。

《平均数》是人教版数学教材四年级下册第八单元例1、例2的学习内容。

小学数学所认识的平均数指算术平均数,就是一组数据的和除以份数所得的商,反映的是一组数据的整体水平,具有代表性、虚拟性和敏感性等特性。

在此之前,学生已学习了分类与整理、数据的收集整理,有对数据进行简单收集与整理的学习经验,具有初步的数据意识,掌握了平均分和除法运算的含义。

但是,平均数对于学生来说是一个全新的概念,所以应着重让学生理解平均数的意义,并在此基础上掌握计算平均数的方法。

二、教学目标1.在具体的情境中认识平均数,理解平均数的意义,了解平均数的特点和作用,会计算简单数据的平均数。

2.能运用平均数的知识解释简单的生活现象和解决简单的实际问题,进一步积累分析和处理数据的方法,发展统计观念。

3.体会数学与生活的密切联系,体验运用数学知识解决问题的乐趣,培养学生善于观察、勤于思考、勇于探索的习惯。

三、教学重难点教学重点:掌握求平均数的方法。

教学难点:理解平均数的意义。

四、教学过程(一)创设情境,引入新课居家学习期间同学们缺乏体育锻炼。

于是,复学后,学校打算举办一场别开生面的趣味运动会。

其中一分钟掷球比赛吸引了四年级的同学。

四1班的张林和其他三名同学进行了一场团体训练赛。

从图中,你能找到哪些数学信息?预设:这队共有四个人,其中张林投中8个,赵琦投中5个,李一博投中11个,王佳硕投中9个。

师:观察分析是学习数学的一个重要途径,会提问题是学好数学的开始。

我们获得了这么多的信息。

你能提出一个和平均数有关的数学问题吗?预设:第一小组平均每人投中多少个球?师:这个问题要求的就是“平均数”。

会解决这个问题吗?【设计意图:根据实际情况,创设召开趣味运动会的情境,自然巧妙地引入新课。

特别是让学生自主提问,开放了课堂,发散了思维,同时也明确了本课的学习目标。

】(二)自主探索,建构意义 1.探索平均数的求法。

请大家用自己喜欢的方法解决,在练习纸上写出你的答案。

人教版数学四年级下册-打印版

平均数

1.判断:

(1)学校排球队队员的平均身高是160厘米,李强是学校排球队队员,他的身高不可能是155厘米。

( )

(2)学校篮球队队员的平均身高是160厘米,学校篮球队可能有身高超过160厘米的队员。

( )

(3)四(3)班同学做好事,第一天做好事30件,第二天上午做好事12件,下午做好事15件,四(3)班同学平均每天做好事的件数是(30+12+15)÷3=19(件)。

( ) 答案(1)×(2)√(3)×

2.小梅做跳绳练习,第一次跳了67下,第二次跳了76下。

她要想三次平均成绩达到80下,第三次至少要跳多少下?

答案80×3—(67+76)=240—143=97(下)

3.小岗计划4天平均每天看15道数学题,结果多做了12道。

平均每天做了多少道?

答案(15×4+12)÷4=72÷4=18(道)

4.有4个同样的杯子,水面的高度分别是8厘米、5厘米、4厘米和3厘米。

这四杯水面的平均高度是多少厘米?

答案(8+5+4+3)÷4—20÷4=5(厘米)

5.小明期末测试语文、数学、英语和科学分别是90分、96分、92分和98分。

小明这四门功课的平均成绩是多少分?

答案(90+96+92+98)÷4=376÷4=94(分)。

数学四年级下册教案-平均数-北师大版一、教学目标1. 让学生理解平均数的概念,知道平均数是一组数据的总和除以数据的个数。

2. 使学生掌握求平均数的方法,并能运用平均数解决实际问题。

3. 培养学生分析问题、解决问题的能力,提高数学思维水平。

二、教学内容1. 平均数的概念2. 求平均数的方法3. 平均数的应用三、教学重点与难点1. 教学重点:平均数的概念和求平均数的方法。

2. 教学难点:理解平均数的意义,并能灵活运用平均数解决实际问题。

四、教学过程1. 导入新课通过生活实例,引导学生发现平均数在生活中的应用,激发学生的学习兴趣。

2. 讲授新课(1)平均数的概念平均数是一组数据的总和除以数据的个数。

例如,有5个数:2、3、4、5、6,它们的总和是20,平均数就是20÷5=4。

(2)求平均数的方法求平均数的方法就是将一组数据的总和除以数据的个数。

例如,有5个数:2、3、4、5、6,它们的总和是20,平均数就是20÷5=4。

(3)平均数的应用平均数在实际生活中有广泛的应用。

例如,计算班级学生的平均成绩、计算家庭的平均收入等。

3. 练习巩固通过练习题,让学生巩固平均数的概念和求平均数的方法。

4. 课堂小结总结本节课所学内容,强调平均数的概念和求平均数的方法。

5. 布置作业(1)课后练习题(2)预习下一节课内容五、课后反思本节课通过生活实例导入新课,让学生理解平均数的概念和求平均数的方法。

在练习环节,学生能够熟练地运用平均数解决实际问题。

但在课堂小结环节,发现部分学生对平均数的理解还不够深入,需要在今后的教学中加强巩固。

六、板书设计1. 平均数的概念2. 求平均数的方法3. 平均数的应用七、教学评价1. 学生对平均数的概念和求平均数的方法掌握情况。

2. 学生运用平均数解决实际问题的能力。

3. 学生在课堂中的参与度和积极性。

需要重点关注的细节是“平均数的概念和求平均数的方法”。

这是本节课的核心内容,也是学生在学习过程中容易出错的地方。

小学数学四年级下册《平均数》教学设计(优秀5篇)小学数学四年级下册《平均数》教学设计(优秀5篇)小学数学四年级下册《平均数》教学设计篇一教学目标:1、通过具体情境使学生理解平均数的意义和作用,会计算平均数,会利用平均数解决实际问题。

2、经历收集数据、整理数据、运用数据描述信息,作出合情推断的过程,使学生认识到数据的作用和统计对决策的作用。

3、通过平均数的学习,初步认识数学与人类生活的密切联系,体会数据可能产生误导,进而形成尊重事实、用数据说话的态度。

教学重点:经历收集数据、整理数据、运用数据描述信息,作出合情推断的过程,使学生理解加权平均数的意义和作用,会计算加权平均数。

教学难点:运用数据描述信息,作出合情推断,体会数据可能产生误导,进而形成尊重事实、用数据说话的态度。

教学过程:一、创设情境,揭示课题。

(5分钟左右)1、出示图片:我班学生在大街上捡拾白色垃圾。

谈话:白色垃圾对于我们的生活危害很大。

出示相关数据。

我校也要求学生调查自己家的情况。

那么谁说说,你们家一周大约丢弃多少个塑料袋?学生分别说。

(三个)2、看过一篇报道,城镇某校一个班平均每周丢弃塑料袋28个之多,大多数用于买菜,丢垃圾用。

谁能说说平均数怎样算?板书关系式:总数量÷总份数=平均数3、看到这个信息你最想做什么吗?(到底城镇用的多,还是我们农村用得多?)如果以我班为农村调查对象。

4、比较什么呢?这节课我们就学习统计中的平均数。

(板书)二、在活动中,自主建构概念到底我们班的同学平均每家一周丢弃多少个呢?看来要得到平均数只知道几家的数据还不行,你们最想知道什么吗?(一)活动1:初估平均数。

(3分钟)1、出示数据,初估平均数。

学生面对分散而且毫无规律的数据,迟疑一下,在教师的鼓励下有的学生会大概猜一猜。

但是数据不统一。

2、“为什么不好估?有什么困难?”,“怎样就比较容易估算了?”两个问题的讨论,引出学生要对数据进行整理的需求。

3、“怎么整理?”,这一问题又引发学生观察数据的特点,最后得到根据相同数据及其个数进行整理。

第1课时平均数

一、选一选。

1、光头强砍树,第一天砍了50棵,第二天、第三天共砍了110棵,平均每天砍多少棵?()

A、(50+110)÷2

B、(50+110+110)÷3

C、(50+110)÷3

2、水文监测站在一天的0点、6点、12点、18点,测得的水位高度分别是8米、12米、7米、10米。

请算出这天的平均水位高度。

()

A、(8+12+7+10)÷4

B、(8+12+7+10)÷(0+6+12+18)

二、判一判。

1、小明家门前的小河平均水深1.1米,小明身高1.2米,他不会游泳,但他下河玩耍肯定安全。

()

2、长青路小学全校师生向汶川地震灾区捐款,平均每人捐5元。

那么,全校每个师生都一定捐了5元。

()

3、张佳同全体同学的平均身高是157厘米,张佳的身高不可能是152厘米。

()

三、下面是某商场去年7-12月销售电视机的情况。

(单位:台)

平均每月销售多少台电视机?

四、解决问题。

1、熊大做引体向上练习,第一回做了10次,第二回做了9次,他想要三回平均成绩达到12次,那么第三回他至少要做几次?

2、光头强驾驶汽车从家到森林,前2小时每小时行驶70千米,后3个小时每小时行驶65千米,光头强平均每小时行驶多少千米?

3、丽丽在期中考试中语文和英语两门功课的平均成绩是94分,数学得了100分,丽丽三门功课的平均成绩是多少分?。