准谐振和谐振转换两种提高电源效率的技术

- 格式:pdf

- 大小:110.29 KB

- 文档页数:7

LLC谐振转换器可提升DC-DC效率近年来,日益增长的电源需求已直接使得用数字控制实现AC-DC 和DC- DC 电源转换成为最新趋势。

数字控制具备了设计灵活性、高性能和高可靠性。

为了实现更高效的电源,人们正在考虑使用不同的拓扑结构实现DC-DC 转换。

本文将讨论电感、电感、电容(LLC)谐振转换器的数字控制、谐振转换器的优势以及数字控制的整体优势。

数字控制解决对电源的需求由于许多电源在大部分时间内工作负载远低于最大负载或是工作效率最高时的负载,在正常模式和低功耗模式下,经常要求提高效率。

例如,80 PLUS 计划要求115V 电源在20%、50%和100%的额定负载下至少达到80%的效率。

在这些工作点实现更高效率可获得铜级、银级、黄金级或白金级的评级。

对于230V 电源,最低的铜级标准要求效率在20%负载下达到81%,在50%负载下达到85%以及在100% 负载下达到81%。

美国能源部已通过ENERGY STAR 数据中心能效计划将其对更高效产品的迫切要求扩展到数据中心。

该计划旨在解决信息技术(IT)设备以及不间断电源(UPS)中起支持作用的基础架构等设施的所有高能耗方面的需求。

许多采购规范要求所购产品必须符合这些标准或通过其他公认的节能标准认证,这就强制供应商必须达到这些级别的要求,否则就会失去市场。

因此,实现更高的效率迫在眉睫。

单单降低运营成本这一点就足以推动能效的改进。

中、大功率范围(200 到1000W)的应用(例如电信)正越来越多地实现更低功耗的电源,以控制供电和冷却设备的运营成本。

为了实现最高效率,许多设计人员正在转向数字控制,这也提供了设计灵活性、高性能和高可靠性。

利用低引脚数的数字信号控制器(DSC)(例如,Microchip Technology 公司的dsPIC DSC),通过这些器件的数字信号处理(DSP)功能和智能电源外设便可实现复杂控制。

在增加数字控制之前,需要了解谐振转换器的基本原理。

第6章 PWM 控制技术1.试说明PWM 控制的基本原理。

答:PWM 控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术。

即通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。

在采样控制理论中有一条重要的结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同,冲量即窄脉冲的面积。

效果基本相同是指环节的输出响应波形基本相同。

上述原理称为面积等效原理以正弦PWM 控制为例。

把正弦半波分成N 等份,就可把其看成是N 个彼此相连的脉冲列所组成的波形。

这些脉冲宽度相等,都等于π/N ,但幅值不等且脉冲顶部不是水平直线而是曲线,各脉冲幅值按正弦规律变化。

如果把上述脉冲列利用相同数量的等幅而不等宽的矩形脉冲代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦波部分的中点重合,且使矩形脉冲和相应的正弦波部分面积(冲量)相等,就得到PWM 波形。

各PWM 脉冲的幅值相等而宽度是按正弦规律变化的。

根据面积等效原理,PWM 波形和正弦半波是等效的。

对于正弦波的负半周,也可以用同样的方法得到PWM 波形。

可见,所得到的PWM 波形和期望得到的正弦波等效。

2.设图6-3中半周期的脉冲数是5,脉冲幅值是相应正弦波幅值的两倍,试按面积等效原理计算脉冲宽度。

解:将各脉冲的宽度用i(i =1, 2, 3, 4, 5)表示,根据面积等效原理可得1=m5m 2d sin U t t U ⎰πωω=502cos πωt - =0.09549(rad)=0.3040(ms)2=m525m 2d sin U t t U ωϖππ⎰=5252cos ππωt -=0.2500(rad)=0.7958(ms)3=m5352m 2d sin U t t U ωϖππ⎰=53522cos ππωt -=0.3090(rad)=0.9836(ms)4=m5453m 2d sin U t t U ωϖππ⎰=2=0.2500(rad)=0.7958(ms)5=m54m2d sin U tt Uωϖππ⎰=1=0.0955(rad)=0.3040(ms)3. 单极性和双极性PWM 调制有什么区别?三相桥式PWM 型逆变电路中,输出相电压(输出端相对于直流电源中点的电压)和线电压SPWM 波形各有几种电平?答:三角波载波在信号波正半周期或负半周期里只有单一的极性,所得的PWM 波形在半个周期中也只在单极性范围内变化,称为单极性PWM 控制方式。

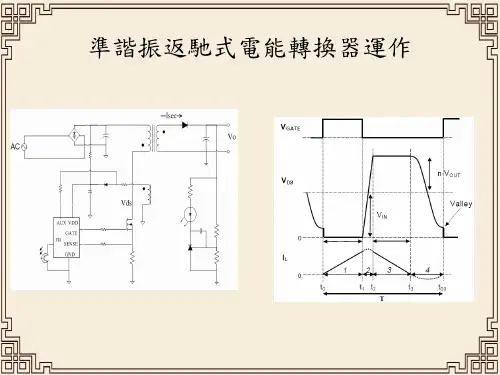

反激式开关电源准谐振变换的实现

准谐振变换的基本原理是通过控制开关管的导通和截止,使得电感和

电容在谐振频率上发生能量交换,从而实现对输入电源的变换。

其工作周

期分为两个状态,分别是开关导通状态和开关截止状态。

在开关导通状态下,开关管导通,输入电源的电流通过开关管和电感

流入负载。

此时,谐振电容的电压为零。

当电流达到峰值时,开关管截止。

在开关截止状态下,开关管截止,负载和电感之间形成了一条环路。

电感和谐振电容开始发生交换能量,将负载能量储存到电感中,谐振电容

的电压开始增加。

为了实现准谐振变换,需要考虑谐振频率的选择和谐振网络的设计。

谐振频率的选择取决于输入电压和输出电压的比例关系。

谐振网络的设计

主要包括谐振电感、谐振电容和开关管的选择。

在实际应用中,准谐振变换可以实现高效率、小体积的电源变换。

与

传统的开关电源相比,准谐振变换具有以下特点:

1.高效率:准谐振变换可以实现高达95%以上的转换效率,减少能量

损耗,提高能源利用率。

2.小体积:准谐振变换可以采用高频开关管,减小变压器和谐振元件

的尺寸,使整个电路体积更小。

3.稳定性好:准谐振变换通过控制开关管的导通和截止,使得能量交

换在谐振频率上发生,输出电压较为稳定。

4.输入电流波形好:准谐振变换在输入电流波形上具有较低的峰值和

谐振频率,减小了对输入电源的干扰。

总之,反激式开关电源准谐振变换通过谐振网络的设计和控制实现对输入电源的变换,具有高效率、小体积和稳定性好的特点。

它在电源变换领域有着广泛的应用前景。

双管准谐振反激技术用于一体机电脑电源的高效率实现在传统的一体机电脑电源中,主要采用单管反激式电源设计。

这种设计中,通过控制单个功率管的开关状态,实现输出电压的调节。

然而,由于功率管的导通和关断过程会引起较大的功率损耗和能量浪费,因此整体电源效率较低。

而采用双管准谐振反激技术的一体机电脑电源能够解决这一问题。

该技术主要通过在电源中加入谐振电路,实现功率管的零电压开关和零电流关断,从而降低功率损耗和提高能效。

在双管准谐振反激技术中,电源的谐振电路由两个功率管和谐振电容构成。

当功率管1导通时,通过谐振电感和谐振电容形成谐振回路,使得输入电压在电源转换过程中能够以较高效率传递给输出负载。

当功率管1关断时,功率管2导通,输出负载电流通过功率管2流回电源,实现能量的回收。

这种双管准谐振反激技术的优势主要体现在两个方面。

首先,双管准谐振反激技术能够实现高效率的能量传输。

通过谐振电路的设计,电源可以在功率切换过程中实现零电压开关和零电流关断。

这样可以大大减少功率损耗,提高能源利用效率。

在一体机电脑电源中,双管准谐振反激技术能够将整体电源效率提高到90%以上,大大降低了电源的能量浪费。

其次,双管准谐振反激技术还具有较低的EMI(电磁干扰)特性。

由于谐振电路的设计,功率管在开关过程中产生的电压和电流波形更为平滑,减少了对电源线路和其他电子设备的电磁干扰。

这对于一体机电脑等需要高稳定性和低干扰的电子设备来说非常重要。

总的来说,双管准谐振反激技术是一种用于一体机电脑电源的高效率实现的技术。

通过有效的能量传输和较低的干扰特性,这种技术能够提供更高的整体电源效率和更好的设备性能。

随着这种技术的应用和发展,未来的一体机电脑电源将能够提供更低的能量消耗和更高的节能效果,实现更加环保和可持续的能源利用。

双管准谐振反激技术用于一体机电脑电源的高效率实现双管准谐振反激技术是一种用于一体机电脑电源的高效率实现的技术。

它通过合理的电路设计和控制策略,可以在电源转换过程中实现高效率的能量转换,提高电源的效率和性能。

以下将详细介绍双管准谐振反激技术在一体机电脑电源中的应用。

一体机电脑是现代生活中常见的电子设备之一,它通常由显示器、计算机主机和电源三个部分组成。

其中,电源的效率和性能对整个一体机电脑的使用体验和能耗有着重要影响。

传统的一体机电脑电源往往采用开关电源技术,虽然在一定程度上满足了电源的输出要求,但存在着一些问题,例如效率较低、热损失大、功率因素低、电磁干扰等。

为了改善传统电源的这些问题,双管准谐振反激技术被引入到一体机电脑电源中。

该技术以谐振电路为基础,通过对电源的控制和调节,实现高效率能量转换。

在双管准谐振反激技术中,通过合理的电路设计和控制策略,将电源的工作频率与变压器的谐振频率相匹配,以减小开关损耗和谐振回路的能耗,从而提高电源的整体效率。

双管准谐振反激电源的基本工作原理是通过在输入端串联电感,使电源供电端看到一个较大的电感值,降低电流幅值,减小电路开关损耗。

同时,在输出端串联电容,使补偿电流回流到源极,形成零电流开关。

另外,在控制方面,采用自适应控制算法,实时调节开关频率和占空比,以实现电源工作在最佳工作点,进一步提高能量转换效率。

通过应用双管准谐振反激技术,一体机电脑电源可以获得以下几个方面的优势。

首先,该技术可以显著提高电源的效率,减少能量损耗,降低电源的负载和运行温度,延长电源的使用寿命。

其次,双管准谐振反激技术可以提高电源的功率因素,减少电网的谐波污染和无功功率的产生,提高电网的利用率。

此外,该技术还可以降低电磁干扰,减少电子设备之间的电磁干扰,提高整个系统的稳定性和可靠性。

总结来说,双管准谐振反激技术是一种用于一体机电脑电源的高效率实现的技术。

通过合理的电路设计和控制策略,该技术可以提高电源的转换效率、功率因素和稳定性,降低能量损耗和电磁干扰,提高整个系统的性能和可靠性。

反激电源准谐振控制

反激电源是一种常见的开关电源拓扑结构,它通过变压器的能

量存储和释放来实现电能的转换。

在反激电源中,变压器既能将输

入电压变换为所需的输出电压,又能提供隔离保护。

反激电源通常

应用于各种电子设备中,如电脑电源、通信设备和家用电器等。

准谐振控制是一种用于提高开关电源效率的技术。

在传统的开

关电源中,存在开关管的导通和关断过程中会产生一定的开关损耗,准谐振控制技术通过控制开关管的导通和关断时机,使其在谐振状

态下工作,从而减小开关损耗,提高电源的整体效率。

从电路设计角度来看,反激电源的准谐振控制可以通过调节开

关管的驱动信号来实现。

在工作过程中,需要精确控制开关管的导

通和关断时机,以使其在谐振状态下工作。

此外,还需要考虑变压

器的参数选择、谐振电容的设计等因素,以实现稳定可靠的准谐振

控制。

从电源性能角度来看,准谐振控制可以有效降低开关损耗,提

高电源的转换效率,减少热损耗,延长电源和电子设备的使用寿命。

同时,准谐振控制还能减小电磁干扰,提高电源的抗干扰能力,有

利于提高电子设备的稳定性和可靠性。

总的来说,反激电源准谐振控制是一种有效提高开关电源效率和性能的技术,通过精确的电路设计和控制策略,可以实现稳定可靠的准谐振工作状态,从而为电子设备的可靠运行提供良好的电源支持。

电路中的功率因数校正提高电源效率的方法在电力系统中,功率因数是衡量电路中有功功率与视在功率之比的参数。

当功率因数接近1时,表示电路的能量利用效率较高;而功率因数较低则表示存在较大的无效功率损耗。

为了提高电源的效率,并减少对能源的浪费,采取功率因数校正措施是十分重要的。

本文将介绍几种常见的方法,来改善电路中的功率因数校正,提高电源效率。

一、有源功率因数校正方法有源功率因数校正可以通过引入有源功率电子器件,如功率因数校正控制器(PFC),来调整电路中的功率因数。

PFC根据电路的输入和输出特性,通过控制电流的相位和幅值,实现功率因数的校正。

1. 单级整流功率因数校正单级整流功率因数校正适用于直流电源和低功率交流电源。

它通过全桥整流电路将交流信号转换为直流信号,并利用功率因数校正控制器来实现功率因数的校正。

2. 多级整流功率因数校正多级整流功率因数校正适用于高功率交流电源。

它将输入交流信号分割为多个等值的部分,分别经过整流电路和功率因数校正控制器的作用后,再进行并联输出。

这样可以提高整体系统的功率因数,并减少电路中的谐波失真。

二、无源功率因数校正方法无源功率因数校正主要是通过连接电感、电容等被动元件来实现的。

它不需要额外的能源输入,是一种相对简单且经济的功率因数校正方法。

1. 电容器补偿法电容器补偿法是一种常见的无源功率因数校正方法。

通过连接电容器到电源电路中,利用电容器的电流-电压特性来改善功率因数。

电容器能够吸收无功功率,从而提高功率因数。

2. 串联电感法串联电感法也是一种无源功率因数校正方法。

通过串联电感到电源电路中,可以改变电路的阻抗特性,从而减小无功功率的流动。

此方法适用于负载有饱和磁芯材料的电路。

三、整流桥电路的谐波校正方法在电路中,整流桥电路常常会引入谐波失真,从而影响功率因数。

为了解决这个问题,可以采取以下几种谐波校正方法。

1. 调整整流桥的电路结构可以通过改变整流桥电路的结构,选择合适的二极管材料和电容电感参数等,来减少谐波失真。

软开关技术综述摘要软开关技术是利用在零电压、零电流条件下控制开关器件的导通和关断,有效地降低了电路的开关损耗和开关噪声因而在电力电子装置中得到广泛应用。

本文在讲述软开关技术的原理及分类的基础上,主要回顾了软开关技术的由来和发展历程,以及发展现状和未来的发展趋势。

关键词:软开关技术原理发展历程发展趋势一.引言:根据开关元件的工作状态,可以把开关分成硬开关和软开关两类。

硬开关是指开关元件在导通和关断过程中,流过器件的电流和元件两端的电压在同时变化;软开关是指开关元件在导通和关断过程中,电压或电流之一先保持为零,一个量变化到正常值后,另一个量才开始变化直至导通或关断过程结束。

由于硬开关过程中会产生较大的开关损耗和开关噪声。

开关损耗随着开关频率的提高而增加,使电路效率下降,阻碍了开关频率的提高;开关噪声给电路带来了严重的电磁干扰问题,影响周边电子设备的正常工作。

为了降低开关的损耗和提高开关频率,软开关的应用越来越多。

电力电子装置中磁性元件的体积和重量占很大比例,从电机学相关知识知道,使变压器、电力电子装置小型化、轻量化的途径是电路的高频化。

但是, 传统的开关器件工作在硬开关状态,在提高开关频率的同时,开关损耗和电磁干扰也随之增加。

所以,简单地提高开关频率显然是不行的。

软开关技术是使功率变换器得以高频化的重要技术之一, 它应用谐振的原理, 使开关器件中的电流(或电压) 按正弦或准正弦规律变化。

当电流自然过零时, 使器件关断(或电压为零时, 使器件开通) , 从而减少开关损耗。

它不仅可以解决硬开关变换器中的硬开关损耗问题、容性开通问题、感性关断问题及二极管反向恢复问题, 而且还能解决由硬开关引起的EMI 等问题。

当开关频率增大到兆赫兹级范围, 被抑制的或低频时可忽视的开关应力和噪声, 将变得难以接受。

谐振变换器虽能为开关提供零电压开关和零电流开关状态, 但工作中会产生较大的循环能量, 使导电损耗增大。

为了在不增大循环能量的同时, 建立开关的软开关条件, 发展了许多软开关PWM技术。

电力电子中的电能转换效率如何提高?在当今能源消耗日益增长的时代,提高电能转换效率成为了电力电子领域的关键课题。

电能转换效率的提升不仅能够降低能源浪费,还能减少环境污染,具有重要的经济和社会意义。

那么,如何才能有效地提高电力电子中的电能转换效率呢?首先,我们要了解什么是电能转换效率。

简单来说,电能转换效率就是指输入电能与输出电能的比值。

比如说,一个电源输入了 100 瓦的电能,但最终输出只有 80 瓦,那么它的电能转换效率就是 80%。

要提高电能转换效率,选择合适的电力电子器件至关重要。

不同的器件具有不同的特性和性能,比如 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)。

MOSFET 在高频工作时具有较低的导通电阻和开关损耗,适用于高频小功率的应用场景;而IGBT 则在中大功率应用中表现出色,具有较高的耐压能力和电流承载能力。

在实际应用中,根据具体的工作条件和要求,合理选择电力电子器件,可以有效地提高电能转换效率。

电路拓扑结构的优化也是提高电能转换效率的重要手段之一。

常见的电路拓扑结构有降压型(Buck)、升压型(Boost)、反激式(Flyback)、正激式(Forward)等。

通过对这些拓扑结构的深入研究和创新设计,可以减少电路中的能量损耗。

例如,采用同步整流技术可以替代传统的二极管整流,大大降低了导通损耗。

此外,软开关技术的应用也能够显著降低开关损耗,提高电能转换效率。

软开关技术通过在开关管导通和关断过程中创造零电压或零电流的条件,实现了开关过程的平滑过渡,减少了开关瞬间的能量损耗。

控制策略的改进对于提高电能转换效率同样具有重要意义。

先进的控制算法能够实现对电力电子系统的精确控制,优化电能的转换过程。

例如,采用脉冲宽度调制(PWM)技术可以灵活地调节输出电压和电流,实现高效的能量传输。

而在一些复杂的系统中,采用数字控制技术能够实现更复杂的控制策略,提高系统的稳定性和效率。

ROHM最新AC/DC电源技术同时实现功率因数改善与高效率来源:ROHM半导体(上海)有限公司[导读]在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。

另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数改善设备的普及与高效率同样是重中之重。

在此介绍同时实现了设备工作时的功率因数改善与待机时的高效率的AC/DC电源技术。

关键词:RohmAC-DC电源技术2014年3月18日,上海——ROHM半导体(上海)有限公司讯:在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。

另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数改善设备的普及与高效率同样是重中之重。

在此介绍同时实现了设备工作时的功率因数改善与待机时的高效率的AC/DC电源技术。

1. 功率因数与功率因数改善电路(PFC:Power factor correction)功率因数是指是否将电力公司生产的电力毫无损耗地输送到电子设备的数值;效率是指是否将该电力毫无损耗地转换的数值。

当交流电力的电压与电流的相位差为φ时,按功率因数=COSφ求得功率因数,当电压与电流没有相位差,即正弦波时功率因数为1。

简单地说,单纯的电阻负载时,电压与电流波形不发生相位延迟,因此,功率因数为1(图1)。

图1 功率因数为1时的波形与电路但是,在现代电子设备中,开关电源的应用广泛,为使输入的交流电压平滑,一般使用电容器(称为电容输入型整流滤波)。

通过这种滤波用电容负载,只有在比滤波电容电压还高时输入交流电压才会流过,因此导通角变小,电流波形成为含有高频成分的非正弦波电流(图2)。

图2 高频电流时的波形和电路因此,即使消耗了相同功率,在电源侧也会流过瞬时大电流(比如功率因数为0.5时,与功率因数为1时相比,峰值电流高达2倍),电力公司针对这种含有高频成分的非正弦波电流,花费了额外发电和设备损坏事故的对策用的巨大费用。

现谈谈准谐振的工作模式,第一种:準諧振電流模式,帶谷底鎖定功能,能消除雜訊;第二种:VCO 模式,用於在輕載時提升效能。

第一种就不用多谈啦,现在主要谈一下VCO模式关于VCO模式,先上一个波形在来说说准谐振的开关特征:金屬氧化物半導體場效應電晶體(MOSFET)在漏極至源極電壓(VDS)達到其最低值時導通,從而減小開關損耗及改善電磁干擾(EMI)訊號。

在讲讲准谐振的负载与开关频率的关系:在負載下降時,開關頻率上升;這樣,在輕載條件下,如果未限制開關頻率,損耗會較高,影響電源效能;故必須限制開關頻率。

限制开关频率的方法:第一種是傳統準諧振轉換器所使用的帶頻率反走的頻率鉗位方法,即通過頻率鉗位來限制開關頻率。

但在輕載條件下,系統開關頻率達到頻率鉗位限制值時,出現多個處於可聽雜訊範圍的谷底跳頻,導致訊號不穩定。

现在又出现了帶谷底鎖定准谐振电流模式,原理在于在此种模式下,控制器根據反饋電壓鎖定至某個谷底(最多到第4 個谷底),峰值電流根據反饋電壓來調整,提供所需的輸出功率。

這樣,就解決了準諧振轉換器的谷底跳頻不穩定問題,且與傳統準諧振轉換器相比,提供更高的最小開關頻率及更低的最大開關頻率,還減小變壓器尺寸。

為了解決上面這個問題,就出現第二種方法,也就是谷底鎖定,即在負載下降時,在某個谷底保持鎖定,直到輸出功率大幅下降,然後改變谷底。

輸出功率降低到某個值時,進入壓控振盪器(VCO)模式,图纸见第二贴先上准谐振变压器匝数比的计算,后面会有设计实例提供,请大家耐心等待。

Nps=Kc*(Vout+Vf) / Bvdss*Kd-Vinmax-Vos初级峰值电流:Ipri.peak=2*Pout/η*(1/Vinmin+Nps/Vout+Vf)+π*√(2*Pout*Clump*Fsw/η) {√(2*Pout*Clump*Fsw/η)}为(2*Pout*Clump*Fsw/η)的开方,√为开方号。

初级电感量的计算:Lpri=2*Pout/(Ipri.peak2*Fsw*η)kc = Vclamp / V reflect占空比的计算:最大占空比:最大占空比:Dmax=(Ipri.peak*Lpri/Vin.min )*Fsw.min说一下今天调试的一些心得,QR模式确实有它值得推广的地方,就谷底检测/零电流检测的原理及波形给大家分享一下。

准谐振和谐振转换-两种提高电源效率的技术

准谐振和谐振转换-两种提高电源效率的技术

全球对能源成本上涨、环保和能源可持续性的关注正在推动欧盟、美国加州等地的相关机构相继推出降低电子设备能耗的规范。

交流输入电源,不论是独立式的还是集成在电子设备中的,都会造成一定的能源浪费。

首先,电源的效率不可能是100%的,部分能量在电源大负载工作时被浪费掉。

其次,当负载未被使用时,连接交流线的电源会以待机功耗的形式消耗能量。

近年来,对电源效率等级的要求日趋严格。

最近,80%以上的效率已成为了基本标准。

新倡议的能效标准更是要求效率达到87%及以上。

此外,只在满负载下测量效率的老办法已被淘汰。

目前的新标准涉及了额定负载的25%、50%、75%和100%这四个点的四点平均水平。

同样地,最大允许待机功耗也越来越受到限制,欧盟提议所有设备的待机功耗均应低于500mW,对于我们将讨论的电视机,则小于200mW。

除专家级的高效率电源设计领域之外,电子设备中所用的功率范围从1W 到500W的交流输入电源,一直以来主要采用两种拓扑:标准(或硬开关)反激式(flyback)拓扑,和双开关正激拓扑。

这两种拓扑都很易于理解,而它们存在的问题,以及如何予以避免,业界都已有充分的认识。

不过,随着对效率的要求不断提高,这两种拓扑将逐渐为三种新的拓扑所取代:准谐振反激式拓扑、LLC谐振转换器拓扑和不对称半桥拓扑。

准谐振反激式拓扑已被成功用于最低功率级到200W以上的范围。

在70W-100W范围,LLC谐振转换器比准谐振反激式拓扑更有效。

而在这

两个功率级之上,不对称半桥转换器也很有效。

工作原理

准谐振和谐振拓扑都能够降低电路中的导通开关损耗。

图1对比了连续传导模式(CCM)反激式、准谐振反激式和LLC谐振转换器的导通开关波形。

所有情况下的开关损耗都由下式表示:

这里,PTurnOnLoss为开关损耗;ID为漏极电流;VDS是开关上的电压;COSSeff是等效输出电容值(包括杂散电容效应);tON是导通时间,而fSW是开关频率。

a)CCM反激式转换器b)准谐振反激式转换器c)LLC谐振转换器

图1CCM反激式、准谐振反激式和LLC谐振转换器的开关波形比较CCM反激式转换器的开关损耗最高。

对于输入电压范围很宽的设计,VDS 在500V–600V左右,是输入电压VDC与反射输出电压VRO 之和。

进入不连续传导模式(DCM)时,漏电流降为零,开关损耗的第一项也随之降为零。

在准谐振转换器中,若在电压波形的第一个(或后一个)波谷时导通,可进一步降低损耗。

图中虚线所示为准谐振转换器在第一个谷底导通时的漏极波形。

如果准谐振反激式转换器的匝数比为20,输出电压为5V,则VRO等于100V,因此对于375V的总线电压,开关将在275V时导通。

若有效

输出电容COSSeff为73pF,开关频率fSW为66kHz,则损耗为0.18W:

对于标准CCM反激式转换器,开关与漏极电压振铃不同步。

在最坏的情况下,漏极电压大于VDC

那么损耗将为0.54W。

故对于非连续模式反激式转换器,功耗在0.18W和0.54W之间波动,具体取决于时序。

影响时序的因素有输入电压和输出电流,两者的优化组合可提高效率,反之会降低效率。

对非连续模式反激式转换器,这常表现为满负载效率曲线的异常变化。

这时,输入电压改变而输出电流(及电压)恒定。

效率曲线随开关点前移而显示出波动。

初级端电感的批次差异也会显示出变化,从而改变效率。

谐振转换器采用了一种不同的技术来降低开关损耗。

让我们回头再看看导通损耗公式,由式中可见,如果VDS设为零,就根本没有损耗,这个原理被称为零电压开关(ZVS),用于谐振转换器,尤其是LLC谐振转换器,。

通过让电流反向流经开关,可实现零电压开关。

当开关电流反向时,体(body)(或外部反向并联)二极管把电压钳位在一个低值,例如1V,这远低于前面提到的反激式转换器的400V。

谐振转换器利用一个谐振电路来产生延时。

两个MOSFET产生方波,并加载在谐振电路上。

通过选择合适的谐振电路,并把工作点设置在谐振点之上,流入谐振电路的电流可以非常接近正弦波,因为高阶分量一般都大为

衰减。

正弦电流波形滞后于电压波形,因而当电压波形达到其过零点时,电流仍为负,从而实现零电压开关。

结构

图2所示分别为准谐振转换器的电路示意图及LLC谐振转换器的模块示意图。

准谐振转换器的电路示意图看起来非常类似于反激式转换器,只是它带有一个帮助确定电压谷底时序的检测电路。

图2:准谐振反激式转换器的电路图及LLC谐振转换器的模块示意图LLC谐振转换器的模块示意图与双开关正激转换器截然不同。

其之所以名曰“LLC”,是因为谐振电路的工作由3个组件来完成:变压器的磁化电感(Lm)、变压器的漏电感(Llk)和谐振电容(Cr)。

对大漏电感的需求意味着必须一个额外的电感,或者是变压器的线圈需以增加漏电感的方式进行缠绕,以使其增大。

LLC谐振转换器在初级端有一个半桥结构,但与双开关正激转换器不同的是,它不需要任何二极管。

此外,还带有一个双开关正激转换器所没有的谐振电容,以及两个输出二极管与中心抽头变压器的输出相连。

这些配置把谐振电路的交流输出整流为直流级,双开关正激应用所需的大输出电感在这里就不再需要了。

对于给定的功率级,准谐振反激式变压器的尺寸是最大的,因为它先把所有能量存储在初级侧,然后再将之转移到次级侧。

双开关正激转换器则不然,它是在开关导通时把能量从初级侧转移到次级侧。

和反激式转换器一样,双开关正激转换器也只使用一个磁极方向。

LLC转换器却使用两个方向,所以在其它条件相同的情况下,对于给定的功率级,它的尺寸更小,

无需考虑额外的漏电感或者是在变压器中包含的漏电感。

频率和增益

准谐振和LLC谐振开关的优势都包括了降低导通损耗,但缺点是频率随负载减小而增大。

两种转换器的关断损耗都随频率的增大而变得严重。

这里,tOFF是关断时间,在轻载时上述效应会降低效率。

飞兆半导体的准谐振FPS™功率开关产品系列,比如FSQ0165RN,采用了一种特殊技术“频率钳位”(frequency clamp)来弥补准谐振控制器固有的这种缺陷。

控制器只需等待最短时间,对应最大频率,然后开关在下一个波谷时导通,这种方法可以提高轻载下的效率。

FPS™ FSFR2100LLC谐振转换器和包括FSQ0165RN在内的产品系列都具有突发模式功能,可降低极轻负载下的功耗。

对于FSFR2100,如果系统需要,建议加入一个采用了FSQ510这类器件的辅助电源,以保持低待机功耗。

LLC谐振转换器的另一个局限性是它的增益动态范围非常有限。

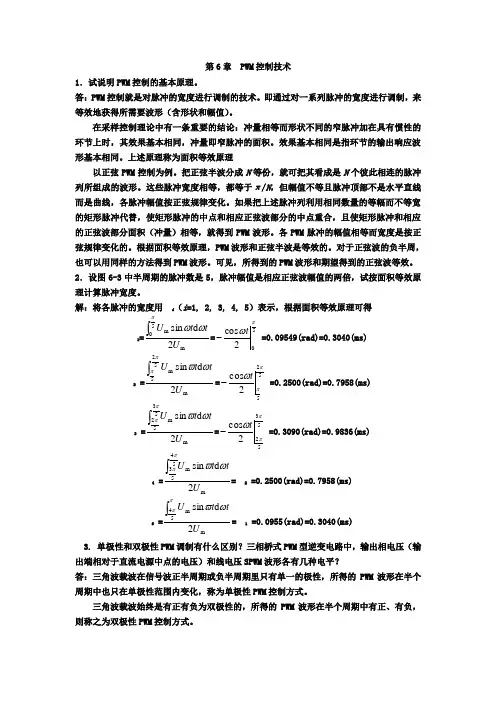

图3所示为一个LLC转换器的增益特性与频率及负载的关系。

这种拓扑之所以广受欢迎是由于其频率随负载变化的改变较小,在100kHz的谐振频率上限,频率不随负载变化而改变。

不过,它的增益动态范围很小,在1.0到1.4之间,如果1.2的增益代表一个220VAC输入电压的系统获得所需输出电压的增益,则动态范围允许189VAC到264VAC的输入电压范围。

因此,这种拓扑不太可能适用于常见的输入电压范围,但只要通过精心设计来实现保持时间(hold-up time)的条件,就可以用于欧洲的输入范围。

LLC谐振转换器通常与功率因数校正级一起使用,后者可为LLC转换器提供调节良好的输入电压。

通过增大漏电感与磁化电感的比值,可以增加增益动态范围,但代价是轻载效率因磁化电流变大而降低。

实际上,这是通过采用第二个电感来实现的,因为如果漏电感太大的话,要获得可重复的漏/磁化电感比值是有实际限制的。

图3:LLC谐振转换器增益曲线示例

应用

准谐振反激式和LLC谐振转换器在嵌入式交流输入电源中的应用越来越广泛。

准谐振转换器的实际工作范围上从超低功率级到100W左右。

对于集成式解决方案,7W/12V电源的满负载效率约为81%;而对采用了带外部MOSFET的准谐振转换器的70W/22V电源,满负载效率则超过了88%。

前者的待机功耗远低于150mW,后者的则小于350mW。

采用较低的输出电压,效率必然会迅速降到上述水平之下。

一个5W/5V的电源将在输出二极管上消耗至少10%的额定输出功率。

准谐振拓扑还有一个好处是EMI远小于硬开关应用的,其频率将随400V 输入电容上的纹波而变化,导致自然的频谱扩展。

此外,由于开关行为在较低电压时发生,开关噪声减小,故共模EMI噪声也相应减小。

LLC谐振转换器的实际工作范围从70W左右到500W以上,带有一个PFC 前端的FSFR2100已用于实现200W到420W的电源。

对于高达200W

的应用,一般无需使用FSFR2100上的散热器,但通常建议在输出端使用一些肖特基二极管,而这些往往需要散热器。

此外,也可以采用同步整流方法,这时因为采用了MOSFET(虽然MOSFET的控制信号不易产生),因此无需散热器。

对于采用了肖特基二极管的应用,典型的峰值效率依照输入电压、输出电压和输出功率情况,大约在90%到95%之间。