血细胞形态与-瑞氏染色

- 格式:pptx

- 大小:3.95 MB

- 文档页数:14

继续教育试题描述瑞氏染色外周血涂片正常白细胞类型及形态

瑞氏染色是一种用于外周血涂片染色的染色方法,它能够使不同类型的白细胞显色成不同的颜色,从而便于对它们进行分类和鉴定。

正常的外周血涂片中,包含有五种不同类型的白细胞,它们分别是:

1. 嗜中性粒细胞(Neutrophil):是最常见的一种白细胞,它

的细胞核呈弓形或多叶形,显示出深紫色的颜色,胞浆呈淡紫色或粉红色,并具有颗粒形态。

2. 淋巴细胞(Lymphocyte):是另一种常见的白细胞,它的

细胞核呈圆形或半月形,显示出深紫色的颜色,胞浆较少或不含颗粒。

3. 单核细胞(Monocyte):是一种大型的白细胞,它的细胞

核呈半月形或豆状,显示出深紫色的颜色,胞浆较宽,具有充满颗粒的表面。

4. 嗜酸性粒细胞(Eosinophil):是一种具有特殊功能的白细胞,它的细胞核呈两个叶状,显示出深紫色的颜色,胞浆呈橙色或粉红色,并具有颗粒形态。

5. 嗜碱性粒细胞(Basophil):是一种少见的白细胞,它的细

胞核通常难以辨认,胞浆呈深紫色或黑色,并具有颗粒形态。

在瑞氏染色下,不同类型的白细胞会呈现出不同的颜色和形态,从而可以根据其特征进行鉴定和分类。

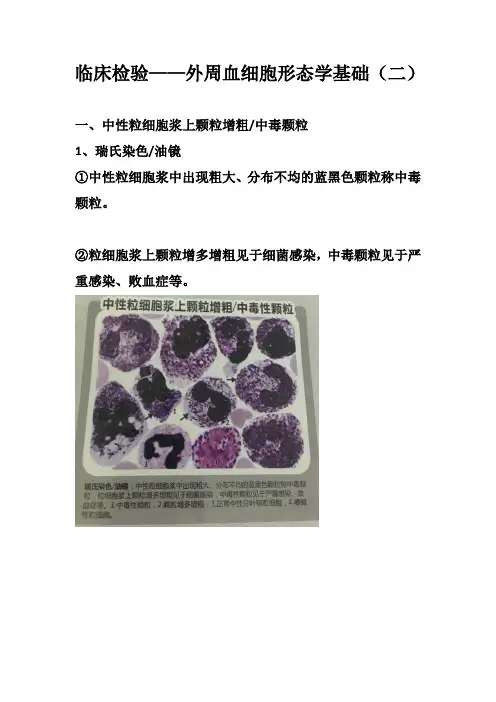

临床检验——外周血细胞形态学基础(二)一、中性粒细胞浆上颗粒增粗/中毒颗粒1、瑞氏染色/油镜①中性粒细胞浆中出现粗大、分布不均的蓝黑色颗粒称中毒颗粒。

②粒细胞浆上颗粒增多增粗见于细菌感染,中毒颗粒见于严重感染、败血症等。

二、中性粒细胞浆空泡变性/Dohel小体1、瑞氏染色/油镜①Dohel小体为中性粒细胞浆内出现的嗜碱性区域,多呈斑块状、梨形或云雾状等。

②中性粒细胞浆上或核上出现空泡及Dohel小体,见于严重细菌感染、败血症等。

三、各阶段中性粒细胞1、瑞氏染色/油镜四、各阶段淋巴细胞1、瑞氏染色/油镜五、各种形状淋巴细胞1、瑞氏染色/油镜六、各种形状异型淋巴细胞1、瑞氏染色/油镜①异型淋巴细胞体积大,15-25um,胞浆丰富,深灰蓝色,靠核处染色浅,细胞边缘着色较深。

②见于病毒感染,尤其是EB病毒感染。

七、各阶段单核细胞1、瑞氏染色/油镜①原始单核细胞核呈类圆形或不规则,核染色质呈细网状,疏松交织,核仁1-3个大而明显,浆呈蓝色或灰蓝色。

②幼稚单核细胞核不规则,有凹陷或折叠,染色质疏松网状或条索状,浆呈灰蓝色有细小嗜苯胺蓝颗粒。

八、各种形状单核细胞1、瑞氏染色/油镜①单核细胞形态变化较大,呈圆形或不规则,可见伪足或边缘呈毛刺状,胞浆丰富,呈灰蓝色、半透明的毛玻璃状,可见许多细小且分布均匀的淡红色嗜苯胺蓝颗粒,部分浆上可见空泡,核较大呈肾型、U形、马蹄形或分叶形,有折叠、凹陷、扭曲等。

九、粒细胞浆上可见到的颗粒1、瑞氏染色/油镜十、各种形状嗜酸性粒细胞1、瑞氏染色①嗜酸性粒细胞呈圆形或椭圆形,胞浆充满橘红色颗粒,圆形立体感和折光性强,似鲤鱼卵,核分两叶,呈眼镜形,颗粒与核之间界限明显。

十一、各种形状嗜碱性粒细胞1、瑞氏染色/油镜①嗜碱性粒细胞浆上含有大小不一,数量不等,分布不均的深紫色颗粒,常盖在核上轮廓不清,嗜碱性颗粒与胞核之间似有相连,核分叶模糊。

十二、中性粒细胞分叶过多1、瑞氏染色/油镜①核右移指中性粒细胞的细胞核出现4、5叶或更多,其比例超过3%。

瑞氏染色的原理及临床意义

瑞氏染色的原理和临床意义可以概括为:

一、瑞氏染色的原理

1. 词汇酸可与细胞内碱性成分结合,生成不溶性盐类颗粒。

2. 这些盐类颗粒可在细胞内沉淀,使组织产生不同颜色和阴影变化。

3. 不同类型细胞因内部结构和成分不同,词汇酸盐的沉淀方式也不相同。

4. 通过差异化的着色效果,可以区分不同类型的细胞。

二、瑞氏染色的临床意义

1. 可以显示细胞形态,判断细胞的病理改变。

2. 可以判断细胞分化程度,识别癌变细胞。

3. 可以观察病原体在组织细胞内的情况。

4. 可以确定细胞来源和细胞类型。

5. 可提示染色体状态,判断是否存在排列异常。

6. 可用于血液制品中白细胞分类计数。

7. 用于脑脊液中细胞观察,判断是否suffer炎症。

8. 对判断病变性质、诊断及治疗方案选择具有重要意义。

综上,瑞氏染色通过不同细胞、组织结合词汇酸产生特异着色,是一种重要的临床辅助诊断手段。

外周血细胞瑞氏(Wright)染色及计数一、目的掌握细胞瑞氏(Wright)染色及细胞计数方法二、概述瑞氏染料中有美蓝和伊红两种成分,前者为碱性,后者为酸性,它们与细胞内的各种物质具有不同的亲和力,使其显现出不同的色调。

血细胞核由去氧核糖核酸和强碱性的组蛋白、精蛋白等形成核蛋白。

这种强碱性的物质与瑞氏染料中的酸性染料伊红有亲和力,所以染成红色;核蛋白中还有少量的弱酸性蛋白,它们又与染液中的碱性染料美蓝起作用而染成蓝色,但含量太少,蓝色反应极弱,故核染色呈现紫红色。

较幼稚的细胞之胞浆和细胞核之核仁中含有酸性物质,它们与染料中的碱性染料美蓝有亲和力,故染成蓝色。

三、材料及试剂(一)、瑞氏染料1、瑞氏染料(粉) 1g2、纯甲醇(二级以上) 600ml(二)、缓冲液1.1%磷酸二氢钾 30ml2.1%磷酸氢二钠 20ml3.蒸馏水加至1000ml在没有缓冲液的情况下,可用蒸馏水代替,但着色不如缓冲液满意。

四、操作步骤1.制作血涂片滴一小滴血(约5ul)于干净玻片上,推片与玻片应呈约30°角,用力均匀而较快,且不可复推。

如血滴较小,推得较慢,角度小于30°,所制涂片较薄;如血滴较大,推得较快,角度比30°大时,则所制涂片较厚。

2.将标本放平(最好置于一个固定架上),用滴管将染液滴于涂片上,可用滴管将染液驱散,使其布满整个涂片。

染液布满整个涂片后,稍等片刻或立即加入缓冲液,并使缓冲液与染液混均匀。

3.染液与缓冲液的比例:染液量要充足,否则染液很快蒸发,将染料沉淀于细胞上。

染液与缓冲液的比例为1:2~4左右比较合适,稀释度越大,染色时间越长,细胞着色较好,反之则越差。

4.染色时间:视具体情况而定,一般约需10~30分钟。

5.冲洗:用自来水冲洗涂片上之染料。

6.显微镜检查:待自然干燥后用光学显微镜检查.五、正常血细胞形态1.成熟红细胞:正常红细胞为两面微凹而呈盘状,染色后则呈中心浅染之桔红色细胞,平均直径7.6um。

红细胞形态特征分类红细胞是血液中数量最多的细胞,主要负责输送氧气和营养物质到身体各个组织和器官。

红细胞的形态特征分类对于了解和诊断各种血液疾病具有重要意义。

以下是红细胞形态特征分类的详细介绍:正常红细胞:正常红细胞呈两面微凸的圆饼状,直径约7~8μm,具有特定的染色性质,可以通过瑞氏染色等方法进行观察。

正常红细胞呈现淡红色,富含血红蛋白,能够有效地携带和运输氧气。

小红细胞:小红细胞直径小于正常红细胞,通常小于6μm。

小红细胞常见于缺铁性贫血、慢性病性贫血和MDS等疾病。

大红细胞:大红细胞直径大于正常红细胞,通常大于10μm。

大红细胞富含血红蛋白,通常见于溶血性贫血和巨幼细胞贫血等。

椭圆形红细胞:椭圆形红细胞呈椭圆形或扁平状,横径变短,与正常红细胞相比较扁。

椭圆形红细胞的出现提示可能存在遗传性椭圆形红细胞增多症、巨幼细胞贫血等疾病。

靶形红细胞:靶形红细胞呈靶形或椭圆形,中心较深而两端逐渐变细。

靶形红细胞的出现提示可能存在珠蛋白生成障碍性贫血、缺铁性贫血和血红蛋白病等。

口形红细胞:口形红细胞呈口形或椭圆形,中心有一条细长的缝隙,形似口形。

口形红细胞的出现提示可能存在遗传性口形红细胞增多症、酒精性肝病和阵发性睡眠性血红蛋白尿症等疾病。

碎片红细胞:碎片红细胞呈不规则形状,大小不一,染色深浅不一。

碎片红细胞的出现提示可能存在溶血性贫血、弥漫性血管内凝血和阵发性睡眠性血红蛋白尿症等疾病。

球形红细胞:球形红细胞呈球形或近似球形,直径小于正常红细胞。

球形红细胞的出现提示可能存在遗传性球形红细胞增多症、自身免疫性溶血性贫血等疾病。

镰状红细胞:镰状红细胞呈镰刀状或新月状,中央部分较厚,周边较薄。

镰状红细胞的出现提示可能存在镰状细胞贫血、骨髓增生异常综合征等疾病。

通过观察红细胞的形态特征,可以辅助诊断多种血液疾病,对治疗和预防具有重要的意义。

如有相关症状或疑虑,建议及时就医并接受专业医生的诊断和治疗。