新闻摄影作品评析 (ppt 53页)

- 格式:ppt

- 大小:955.50 KB

- 文档页数:53

新闻摄影照片点评及欣赏新闻摄影是一种重要的媒体传播方式,能够通过图片快速地把事件传递给受众,因此在现代新闻传播中扮演着非常重要的角色。

本文将按照类型对新闻摄影照片进行点评和欣赏,帮助读者更好地了解新闻摄影。

新闻现场摄影在新闻现场摄影方面,拍摄者需要在第一时间赶到现场,尽快地通过镜头把事件展现给读者。

然而,抓拍一张突发图片并非易事,需要巨大的勇气和丰富的经验。

一些经典的新闻现场照片,如乌克兰示威者与警察对峙的照片,往往能够通过形象生动的画面更好地传达事件的重要性和紧急性。

这样的摄影师不仅仅是工作人员,更是一个瞬间的见证者。

他们的作品告诉我们,我们需要迅速采取行动来改变世界。

人物写真摄影在人物写真摄影领域,摄影师需要捕捉人物独特的个性与特点,以及眼神、动作、表情等小细节,通过这些让人物栩栩如生,并且能够让观众产生共鸣。

例如,纪录片《人间世》中,摄影师通过捕捉摄影对象所闪烁的瞬间,呈现了人类独特精神的深度,引发了许多人的深切共鸣。

动物写真摄影在动物写真摄影领域,摄影师可以用照片展现动物之间的情感交流,和动物与世界的互动。

例如,摄影师拍摄了一组雪豹和它的孩子的照片,这组照片展现了雪豹保护儿女的爱和智慧,令人感到深深的感动。

自然风光摄影在自然风光摄影领域,摄影师的任务是记录大自然的美丽和无限魅力,甚至可以通过画面传达一种深切的内心体验。

例如,拍摄日出或日落的照片,红色的云彩和金色的阳光将大地染成一片温暖的氛围,带给人们宁静和美好的感觉。

总之,新闻摄影是新闻传播的中流砥柱,良好的新闻摄影不仅可以让读者更好地理解事件的原委,而且还可以鼓舞人们的情感。

在走向未来的道路上,我们需要不断探索和发现新的摄影,以便让更多的人发现和欣赏新闻摄影的魅力。

优秀新闻摄影作品赏析及精讲

---------------------------------------

第二届中国国际新闻摄影比赛(华赛)获奖作品选

日期:2006年05月07日责任编辑:ansel

第二届中国国际新闻摄影比赛(华赛)评选工作于3月20日至24日在深圳市举行。

中国国际新闻摄影比赛的永恒主题是“和平与发展”,此次大赛共设8类16项大奖。

每个奖项分设金银铜奖各一以及五个优秀奖,此外还设有年度最佳新闻照片奖一名。

大赛所有评选工作已于今日上午完毕,各大奖项花落各家。

其中美国Getty图片社柏拉-布洛恩斯坦(paula.bronstein)为《时代周刊》所拍摄的《克什米尔地震的难民》赢得年度最佳新闻照片奖。

图为2005年10月17日,一位母亲在轻轻的摸着她受伤的儿子的头.他们住在Balakot 一个废弃的城镇的帐篷中。

(华赛组委会供图)

年度最佳新闻照片奖:克什米尔地震的难民

突发性新闻类单幅:

突发性新闻类单幅金奖:黎巴嫩的汽车炸弹袭击

路透社Mohamed Azakir记者所拍摄的《黎巴嫩的汽车炸弹袭击》赢得了突发性新闻类单幅金奖,图为2005年2月14日,在贝鲁特的一个汽车炸弹的爆炸现场,一个黎巴嫩人在为伤者大声呼救。

据目击人士称,黎巴嫩的前任总理Rafik al-Hariri周二在贝鲁特湖滨地区的一次大规模汽车炸弹袭击中丧生。

除此之外,至少有包括其保镖在内的8个人也在这次袭击中丧生

感谢阅读,欢迎大家下载使用!。

新闻摄影作品赏析新闻摄影作品赏析是一件超有趣的事儿呢。

一、什么是新闻摄影新闻摄影啊,就是用相机把新闻事件给记录下来。

这可不是随便拍拍就行的哦。

它就像是一个时光的定格器,咔嚓一下,把那些有意义的瞬间就给抓住了。

比如说啊,一场盛大的奥运会开幕式,摄影师们就在现场跑来跑去,找各种好的角度,就为了拍出最精彩的画面。

那些运动员们入场的瞬间、火炬点燃的那一刻,都被新闻摄影给留下来了。

新闻摄影就像是一个无声的讲述者,把发生的事情原原本本地展现给我们看。

二、新闻摄影作品的魅力新闻摄影作品的魅力可大了去了。

它有一种让你身临其境的魔力。

比如说有一张关于地震后的照片,画面里是一片废墟,有个小孩坐在废墟上哭泣。

你看到这张照片的时候,心一下子就被揪住了。

你能感觉到那种绝望和无助,就好像你自己也在那个地震现场一样。

而且新闻摄影作品还能激发我们的情感。

像那些反映贫困地区孩子艰苦求学的照片,看到那些孩子破旧的衣服、简陋的教室,我们就会很心疼,可能就会想着去为他们做点什么。

三、如何赏析新闻摄影作品1. 看内容这是最基本的啦。

我们得先看看这张照片拍的是什么事儿。

比如说一张关于环保活动的照片,我们得知道这个活动是在种树呢,还是在清理垃圾。

要是连拍的是什么都搞不清楚,那就没法好好赏析了。

而且内容要是有深度就更好了。

就像有一张照片拍的是一个老人在垃圾分类投放点,仔细地把垃圾进行分类。

这张照片不仅仅是拍老人分类垃圾这个动作,还反映了社会的环保意识在逐渐提高这个大的主题呢。

2. 看构图构图就像是给照片搭一个框架。

好的构图能让照片看起来特别舒服。

比如说对称构图,拍一个古建筑,左右两边对称着拍,看起来就很庄严。

还有三角形构图,把人物或者物体组成一个三角形的形状,这样画面就很稳定。

要是构图乱七八糟的,那照片看着就很不舒服。

就像有的照片里人啊、东西啊都堆在一起,感觉就像一团乱麻。

3. 看光线光线就像是给照片化妆。

合适的光线能让照片变得超级美。

比如拍一个日出的照片,那金色的阳光洒在大地上,整个画面都变得暖暖的。

新闻照片摄影作品分析09年6月16日;德黑兰;大批伊朗总统候选人穆萨维的支持者走上街头进行反政府抗议活动..断续的骚乱一直持续到09年末尾;最新进展是12月7日;8所伊朗大学的学生再次走上街头与警方爆发了冲突;最终军警向学生开枪..这是一张抓拍的新闻照片;拍摄者采用的是自然光下拍摄;大全景构图..照片的重心是位于左侧黄金分割点处的火光;前景是奔跑的学生;后景是浓烟笼罩的城市建筑..摄影者注重画幅中的斜线、直线交错;注意光、影的分布..这张照片旨在体现骚动与混乱;摄影师的照相机不撒谎;它只是忠实的记录了12月7日这天发生的事件的一个瞬间;至于穆萨维的支持者和军警谁对谁错;从这张照片上是无从判断的;我们甚至可以大胆的猜测;摄影师在拍摄时也是迷茫的;所以他没有选择拍摄人们的面部表情;而是捕捉背影..这些学生奔向的是火光与烟雾;不是太阳;所以;我们可以看到;通过快门控制拍摄的近景处呼喊男子的表情是不能被识别的..还有一种可能就是;作者不想让政府当局看清这个学生的面容;是一种中立、保护态度..摄影术是瞬间的艺术;这张图片更多意义上来讲是瞬间的历史..它可以让人们直观的看到伊朗持续了半年“选举事件”的一个侧面..照片中最重要的是它所包含的信息..看到这张照片;人们无从判断这火是怎么来的;究竟是军警扔的燃烧弹;还是示威游行的学生们纵火焚烧的政府官员头像的海报但是;读者们都能看出这火是一种征兆;是冲突不断升温后燃烧起来的;是伊朗内政中不和谐的音符..也许它是一种自由的象征;象征学生们对政府选举的质疑;象征人们对公平公正的渴望;燃起的是人们的希望;所以照片中的人们都奔向那里..也许这火是一种邪恶的元素;学生们被利用;然后无理取闹;破坏了伊朗人们安定的生活;浓烟笼罩在城市上空;就像一个不安定的魔鬼一直徘徊在德黑兰上空;阻挡光明前进的步伐..由于摄影师所站的位置;整幅图片在色彩方面能给人留下深刻印象..左侧偏蓝;象征着冷静与自由;右侧在火光的反映下偏红;预示着血腥与争斗..静止的建筑在画中因人物的运动显得也不安定了;有一种岌岌可危的感觉..新闻摄影重在抓拍;抓拍要注意保证新闻的公正、客观;作者抓拍的这个瞬间;信息量充足;几乎不具有主观倾向性;只是向人们客观陈述了冲突升级后的骚乱;具有强烈的新闻意识..。

一个乌干达孩子的手放在一只与它对比鲜明的传教士的手中,孩子的手仿佛像一只瘦弱的小鸟的爪子或是从考古地带挖出的化石之类的东西。

背景的那只手属于一位修养极好的奉献于人类事业的西方传教士。

这些来自非洲的照片和文章很快引起人们对干涉行动是否正确这一难于对付的道德问题的思考。

像这张照片,比任何解释都更有力量,表现出社会不平等的罪恶和发达国家的自我谴责,反映人人伸出一双援助之手的深远意义。

南越警官阮隆上尉在未经任何审判的情况下,突然拨出手枪在大街上杀死了一名越南共产党人。

这初看起来像一张新闻图片,然而,这张照片有着比新闻照片更严肃得多的思想性,它涉及到一个对于法律思想的严肃反思:警官有无权力在未确认(未审判)的情况下击毙嫌疑犯?这幅照片很快就成为越南题材的最著名的一张照片。

照片发表后,阮隆被免职,后来移民到美国在弗吉尼亚开了一家比萨饼店,但他却怎么也摆脱不掉狼籍的声名,因为很多人都熟悉他的面孔,所以不断接到电话中的辱骂和恫吓。

希特勒来到一战中德军投降的地方来接受法国的投降。

希特勒得意忘形,高兴地跳起了吉格舞。

这幅作品,揭示了艾滋病这种新闻界轮番报道的疾病的面貌。

它是一组系列照片中的一幅。

这些照片描绘了同性恋者、异性恋者、儿童、使用静脉注射药物的人以及医学研究人员、护士。

其中有些人忍受着艾滋病的折磨,另外一些人在其他方面与此病毒有关。

他们的照片一起构成令人难忘的记录。

1994年4月底,南非举行历史上首次不分种族的全民大选,南非全民大选的举行标志着342年白人统治的结束和种族隔离制度的终结。

大选前,南非一直是种族隔离最彻底的地区,对黑人来说,这个国家也是最黑暗的国家,他们的反抗一直被白人政权所残酷镇压。

南非卡普城的阿色龙地区,警察正在用皮鞭驱赶聚集在纳尔逊.曼德拉被监禁的波斯莫监狱门口的示威人群。

一个游行者隔着国境线踢了警察屁股一脚,而东德警察却无可奈何,因为他不能冲过国境线抓人。

一个由六个欧洲国家的13名12岁的孩子组成的儿童评委会选出这张照片,授予特别奖。

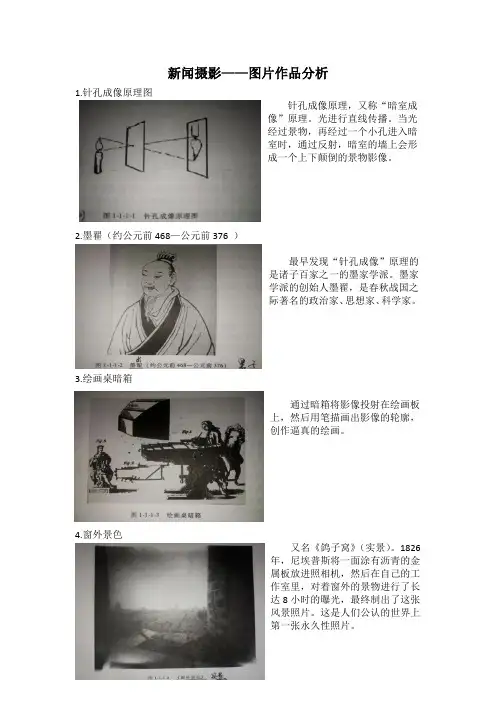

新闻摄影——图片作品分析1.针孔成像原理图针孔成像原理,又称“暗室成像”原理。

光进行直线传播。

当光经过景物,再经过一个小孔进入暗室时,通过反射,暗室的墙上会形成一个上下颠倒的景物影像。

2.墨翟(约公元前468—公元前376 )最早发现“针孔成像”原理的是诸子百家之一的墨家学派。

墨家学派的创始人墨翟,是春秋战国之际著名的政治家、思想家、科学家。

3.绘画桌暗箱通过暗箱将影像投射在绘画板上,然后用笔描画出影像的轮廓,创作逼真的绘画。

4.窗外景色又名《鸽子窝》(实景)。

1826年,尼埃普斯将一面涂有沥青的金属板放进照相机,然后在自己的工作室里,对着窗外的景物进行了长达8小时的曝光,最终制出了这张风景照片。

这是人们公认的世界上第一张永久性照片。

5.尼埃普斯(1765—1833)和他的照相机6.牵马的孩子2002年,法兰西博物馆购得一幅尼埃普斯拍摄的荷兰版画《牵马的孩子》。

经摄影史家考证确认,这幅照片摄于1825年,比《窗外景色》的拍摄时间早一年。

现在有观点认为,《牵马的孩子》应该被视为世界上第一张照片。

7.路易·雅克·芒代·达盖尔法国人路易·雅克·芒代·达盖尔(1787—1851)是“银版摄影法”的发明者。

8.尼埃普斯与达盖尔9.工作室一角摄于1837年。

达盖尔将一面涂有碘化银的铜板曝光,然后放在加热的水银蒸汽上熏,再用普通食盐溶液定影。

他用30分钟的时间,完成了这张自己首次定影成功的照片。

10巴黎寺院街达盖尔摄于1838年。

这是达盖尔最著名的作品之一。

照片中场面宽阔,景物清晰,具有较强的空间纵深感。

11.威廉·亨利·福克斯·塔尔博特(1800—1887 )12.塔尔博特用卡罗摄影术拍摄的人物肖像的负片及印片摄于1845年。

这可能是世界上第一张负片人物肖像。

13.汉堡大火废墟比欧乌、史特尔茨纳摄于1842年。

14.芬顿(1819—1869)和他的马车摄于1855年。

图片一:6月9日,在广西柳州市融安县长安镇,群众涉水通过积水路段,广西气象台继续发布暴雨蓝色预警,预计未来24小时内,百色·河池·柳州·桂林·贺州等市有大雨到暴雨,局部有大暴雨打特大暴雨。

从图片中我们可以看到,几个人在水中艰难行走,手里拿着伞和东西。

这张照片上使用的是三分法构图,主体是人,陪体是伞和人手中的东西,还有后面打着伞的人也是陪体,他(她)们打着伞在深水中行走,不仅表现现状,暴雨对人的生活影响,还体现未来势态的发展,暴雨还在继续,情况可能还会更糟;主体位置中心式偏右,使主体明确,表达效果强烈,主题得到很好的表达,简洁明了,一眼看出新闻内容为暴雨对人们的影响;此图最能衬托主题的是背景,深水中的草和房屋,房屋仅露出一点,草也不全,符合摄影的原则,用最少的东西表达丰富的内容,在这里简洁的背景表明深水不是大海或大河的水,而是居民区附近的水,暴雨造成居民区水流量增加,形成深水河。

图片拍摄光为自然光,体现新闻真实性,图片还隐藏着信息,主体为单一主体,且主体与陪体形成S形状,说明雨中出行的人不少,而且渐渐的由露出伞和人的半腰到最后用伞来指代后面的人,显得不重复而表现充足。

图片主要体现的新闻要素是事件---暴雨,原因---下暴雨,影响—出行不便,水漫道路,而且程度很严重。

除此之外,表达内容的物体少,水占大比例,给人一种空旷,无助感,体现人在大自然面前,是那么渺小。

图片二:6月10日,在南京国际展览中心,家长和学生在了解参会院校名单及分布情况。

当日,江苏省2013年首场普通高校招生咨询会在南京国际展览中心举行,包括复旦大学、同济大学、南京航空航天大学、南京师范大学在内的140所院校参加。

图片构图为三分法,水平线构图,使视线上下移动,产生开阔,延伸,舒展的效果。

主体是人,背景是后面的招生咨询会参会院校名单;采取的是背面拍摄,体现家长和学生在关注着高校咨询这一主题;背景占大面积,体现这一时期人们对报考高校的注重,关注。