脑卒中脑出血病理讲解

- 格式:ppt

- 大小:254.00 KB

- 文档页数:40

什么是脑卒中脑卒中是一种急性脑血管疾病,又称脑血管意外,中医又称中风。

调查显示,脑卒中已成为我国排名第一的死亡原因,也是成年人致残的首要原因,具有发病率高、致残率高(75%)、死亡率高的三高特点。

分类包括缺血性脑卒中和出血性脑卒中出血性脑卒中颅内出血和蛛网膜下腔出血。

出血性脑卒中主要是脑出血,多由脑动脉硬化、原发性高血压引起,极少数的有先天性血管畸形、脑肿瘤出血性疾病所致。

好发年龄段50-70岁冬春两季多发。

病死率远远高于缺血性脑卒中。

(1)内囊出血:脑出血中最常见的部位,首先偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍的三偏症状,除此之外还可能出现昏迷、嗜睡等神志改变,语言模糊不清、口眼歪斜等症状。

(2)脑桥出血:发病凶险,突然发病,迅速陷入深昏迷状态,面部瘫痪和肢体瘫痪呈交叉性,严重的可从一侧扩展到对侧,出现四肢痉挛性瘫痪。

两侧瞳孔极度缩小如针尖样是脑桥出血的典型特点,另外可伴有中枢性高热,四肢出现抽搐,呼吸不规则如潮式呼吸。

(3)小脑出血:首先的症状是眩晕和剧烈头痛、呕吐,伴有眼球震颤、语言模糊不清,四肢肌肉软弱无力。

发病急骤,很快陷入昏迷。

小脑出血不出现半身不遂。

(4)脑室出血:脑室出血发病率较低,大多数继发于内囊出血,病情发展迅速,昏迷深重,四肢肌肉强制抽搐,预后多不良。

(5)蛛网膜下腔出血:发病急骤常无先兆症状。

剧烈头痛呈炸裂样,部位多在枕部和颈部,有时可放射到前额、太阳穴眼眶周围,颈项强直,低头时疼痛加重,颈部活动度受限缺血性脑卒中缺血性脑卒中又称脑梗死,大约占所有脑卒中70%-80%。

主要由于脑组织由于血液循环障碍,缺血缺氧而发生的软化坏死。

分为以下几种类型:短暂性脑缺血发作、脑血栓形成、脑栓塞、腔隙性梗死(1)短暂性脑缺血发作脑卒中表现最轻微的一种,又称“小中风”,临床症状多在几分钟或几小时自行缓解,24小时内症状消失。

颈内动脉系统短暂性脑缺血发作常表现的是瘫痪,一侧上下肢轻度瘫痪,或者出现麻木感,短暂性失明、单眼突然出现一过性黑朦,白色闪烁或视野缺损或复视。

脑卒中的病理生理学

脑卒中是指大脑血管破裂或者阻塞导致的脑功能丧失的一种疾病。

它既能影响身体功能,也会影响到患者的社交和生活质量。

具体病理生理学机制如下:

1. 缺血性卒中

缺血性卒中通常是由于血流量减少或者血流中断导致的。

主要原因是脑血管因动脉粥样硬化引起血管狭窄或血栓形成,或者是因为严重的动脉痉挛直接引起脑动脉血栓形成。

缺血性卒中的最常见类型是大脑半球。

严重的中枢神经功能受损是由于缺血引起了氧气供应不足。

2. 出血性卒中

出血性卒中指血管破裂导致脑出血。

这种类型的卒中发生率比缺血性卒中要低,但是死亡率较高。

出血性卒中的机制比较复杂,但是主要由于血管破裂导致脑外伤、动脉瘤破裂或者高血压等因素导致。

尽管出血性卒中的发生率较缺血性卒中要低,但是患者复苏的时间会更长,治疗的难度也会更大。

3. 继发性卒中

继发性卒中是由于基础疾病所引起的脑功能损伤,这些基础疾病包括心脏病、糖尿病、甲状腺疾病和高血压等。

无论是缺血性卒中还是出血性卒中,都会直接或间接导致神经损伤和炎症。

脑卒中损伤的主要机制是神经元和神经胶质细胞的死亡,神经胶质细胞的变性、出血和水肿。

脑卒中的机制涉及血管、血栓、炎症和神经元死亡等多个方面。

因此,有相当的治疗方法可以减轻症状并帮助患者恢复。

早期治疗包括通过药物治疗、物理治疗、心理治疗等措施来缓解症状。

在未来,科学家们可以通过更好的认识脑卒中病理生理学机制,我们可以开发出更有效的治疗方案和更有针对性的药物。

脑卒中的病理学变化及其与症状的关系脑卒中是一种常见的神经系统疾病,其发生与脑血管的病理学变化密切相关。

脑卒中可以分为两种类型:缺血性和出血性脑卒中。

缺血性脑卒中是最常见的类型,占脑卒中的约80%,而出血性脑卒中则占约20%。

缺血性脑卒中的病理学变化缺血性脑卒中是由于脑血管阻塞导致局部脑缺血所引起的。

常见的病理学变化包括血栓形成、动脉粥样硬化和脑梗死。

1.血栓形成:血液中的血小板和纤维蛋白聚集形成血栓,堵塞了脑血管的通道。

这可能是由于动脉痉挛、血液凝固异常或血液循环不良等原因引起的。

血栓形成导致局部缺血,最终导致脑卒中发作。

2.动脉粥样硬化:动脉粥样硬化是一种慢性病变,主要是由于动脉内膜发生损伤,使脂质、胆固醇和钙盐等物质在血管内沉积形成斑块。

这些斑块会逐渐增大,以至于完全阻塞脑血管。

动脉粥样硬化是罹患缺血性脑卒中的主要危险因素之一。

3.脑梗死:脑梗死是缺血性脑卒中的主要结果。

当脑血管被阻塞时,血液无法供应到相应的脑区,导致该区域的神经细胞死亡。

这些死亡的神经细胞造成了脑梗死区域。

出血性脑卒中的病理学变化出血性脑卒中是由于脑血管破裂导致脑出血而引起的。

常见的病理学变化包括血管破裂、血肿形成和脑组织损伤。

1.血管破裂:血管破裂是出血性脑卒中的主要原因之一。

高血压是血管破裂的主要危险因素,因为它可以导致脑血管壁的损伤和脆弱性增加。

当血管破裂时,血液会从血管中溢出到脑组织中。

2.血肿形成:血肿是指在脑组织中形成的血液积聚。

当血管破裂并且血液进入脑组织时,血液会聚集在一个区域形成血肿。

血肿的存在对脑组织造成了机械性挤压和破坏。

3.脑组织损伤:出血性脑卒中导致血液进入脑组织并对其造成机械性挤压和破坏。

这可能损伤脑细胞、神经纤维和其他结构,影响其正常功能。

受损的脑组织无法正常工作,从而导致出血性脑卒中的症状。

脑卒中的症状和病理学变化的关系脑卒中的症状与病理学变化密切相关,不同类型的脑卒中引起的症状也不同。

1.缺血性脑卒中的症状:由于血管阻塞导致局部脑缺血,缺血性脑卒中的症状通常与受影响的脑区相关。

脑血管疾病的病理生理学研究脑血管疾病是一种影响人类生命健康的常见疾病。

在我国,由于人口老龄化和不良生活习惯等因素的影响,脑血管疾病的发病率和死亡率逐年上升,成为严重的公共卫生问题。

因此,深入了解脑血管疾病的病理生理学机制,对于预防、治疗和管理该疾病具有重要的意义。

一、脑血管疾病的定义及分类脑血管疾病是指脑血管系统发生的病理生理变化所引起的一系列疾病,主要包括缺血性脑卒中、脑出血、小血管病和脑血管畸形等。

其中,缺血性脑卒中和脑出血是较为常见的类型。

1. 缺血性脑卒中缺血性脑卒中是由于脑血管阻塞或缩窄导致脑组织缺氧、缺血所引起的一种疾病。

它可分为大动脉闭塞和小血管闭塞两种类型。

大动脉闭塞的主要病因是动脉粥样硬化,而小血管闭塞的病因则包括微小动脉硬化、血小板聚集和血管炎等。

2. 脑出血脑出血是脑内血管破裂所引起的一种疾病。

脑出血可分为原发性脑内出血和脑外血肿两种类型。

前者多见于高血压患者,而后者则多见于外伤患者。

二、脑血管疾病的病理生理学机制1. 脑血管病变的形成脑血管病变的形成是多种因素共同作用的结果。

其中,动脉粥样硬化是最主要的病变类型。

在动脉粥样硬化病程中,大量的脂质和胆固醇等物质在血管壁内沉积,其后被巨噬细胞吞噬而形成斑块。

斑块的形成相对较稳定,但斑块破裂后肉芽组织形成,容易引起血栓形成,出现脑卒中。

2. 脑血流改变脑血流的改变是脑血管疾病的另一个重要方面。

血流的改变不仅会导致脑缺氧,还会引起受损神经元的功能损害。

比如,脑卒中时因缺氧引起的胞外pH下降和游离钙增加可导致神经元的神经递质的释放增加,从而产生神经元毒性效应,加重脑部神经元的损害。

3. 神经元损害脑血管疾病引起的神经元损害是脑血管疾病致死和致残的主要原因之一。

神经元损伤的程度和范围决定了患者的临床表现及其预后。

在缺血性脑卒中中,神经元的缺血和缺氧引起细胞内ATP水平降低和胞内Ca2+浓度升高,造成氧化应激和线粒体功能失调。

此外,血管内皮细胞发生炎症和细胞凋亡导致血-脑屏障的破坏,进一步加重神经元损害。

脑卒中报告解读脑卒中,又称中风,是一种突发的脑血管疾病,常常导致脑部血液供应不足,造成脑细胞损伤甚至死亡。

脑卒中通常分为两种类型:缺血性脑卒中和出血性脑卒中。

缺血性脑卒中是最常见的类型,约占所有脑卒中的80%,其发生原因主要是脑血管堵塞导致局部脑部缺血,进而引发脑细胞损伤。

出血性脑卒中则是由于脑血管破裂导致脑内出血而产生的。

脑卒中报告解读是通过分析患者的病史、体征、各种检查结果等信息,对患者的脑卒中进行综合评估和解读。

报告通常涵盖以下几个方面的内容:1. 病史和体征:包括患者的个人信息、病史、发病情况、具体症状和体征等。

这一部分有助于了解患者的疾病背景和发展动向。

2. 检查结果:包括各种实验室检查、影像学检查(如CT、MRI等)和神经功能评估等。

这些结果可以提供脑卒中的定性和定量信息,以便尽早诊断和评估治疗效果。

3. 分型和严重程度评估:脑卒中可根据患者的病情分为不同类型和不同严重程度。

对于缺血性脑卒中,一般使用TOAST(Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment)分类法进行分型;对于出血性脑卒中,则使用ICH(Intracerebral Hemorrhage)分型。

4. 治疗建议:根据患者的具体情况,制定个性化的治疗方案。

对于缺血性脑卒中,常见的治疗方法包括静脉溶栓、抗凝治疗和介入手术等;对于出血性脑卒中,一般注重支持性治疗和积极控制原发病因。

5. 预后评估:脑卒中患者的预后往往与病变范围和严重程度有关。

通过评估患者的神经功能、认知能力和生活自理能力等指标,可以辅助预测患者的康复状况和生活质量。

脑卒中报告解读是一项综合性的工作,它不仅需要对患者的病情进行详细分析,还需要结合临床经验和最新的研究进展,为患者制定合理的治疗方案,并评估和预测患者的康复情况。

这对于患者的康复和生活质量至关重要。

脑卒中的病理生理全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:脑卒中是一种常见的中枢神经系统疾病,严重影响患者的生活质量甚至危及生命。

脑卒中的发病机制非常复杂,包括血栓形成、脑血管破裂出血等原因。

在这篇文章中,我们将重点介绍脑卒中的病理生理过程,帮助更多人了解这一疾病。

一、动脉粥样硬化与脑卒中动脉粥样硬化是导致脑卒中的重要病因之一。

在动脉粥样硬化的过程中,血管壁内脂质沉积、纤维素增生和钙化等改变导致了血管腔狭窄甚至闭塞,从而影响了血流灌注。

特别是在大脑动脉系统中,动脉粥样硬化容易导致脑血管痉挛或栓塞,最终引发脑卒中的发生。

二、脑血管破裂与脑出血型脑卒中脑血管破裂是引发脑出血型脑卒中的重要原因。

在这种情况下,脑血管壁的结构受损导致血管破裂,血液流入脑组织造成脑出血。

脑出血型脑卒中的发病率较低,但病情重症,死亡率较高。

三、脑血流灌注不足与脑卒中在脑卒中的发病机制中,脑血流灌注不足也是一个重要的因素。

脑血流灌注不足可能来源于血流动力学方面的问题,如心脏疾病导致的心源性脑缺血以及动脉栓塞等。

脑血流灌注不足会导致脑组织缺氧缺血,加重脑损伤和功能障碍。

四、炎症反应与脑卒中近年来的研究表明,炎症反应在脑卒中的发病机制中起着重要作用。

脑组织损伤后会引发炎症反应,释放大量炎性细胞因子和介质,加重脑组织的炎症反应和神经元损伤。

控制好炎症反应有助于减缓脑卒中的病情发展。

五、脑卒中后神经修复与康复脑卒中后,受损的脑组织和神经元可以通过神经再生和神经修复来恢复功能。

神经细胞可以通过神经元再生和连接重建来修复受损的神经网络,以实现功能的恢复和康复。

在脑卒中的治疗和恢复过程中,神经修复和康复是非常重要的一环。

脑卒中是一种严重威胁健康的疾病,需要及时干预和治疗。

了解脑卒中的病理生理过程,有助于预防和治疗这一疾病,提高患者的生活质量和康复效果。

希望通过本文的介绍,可以增加更多人对脑卒中的认识,并采取有效的措施来预防和治疗这一疾病。

【字数:438】第二篇示例:脑卒中是指由于脑血管病变导致的脑部血液供应中断或减少,使脑细胞缺氧缺血而发生的疾病。

脑卒中的病理解剖与组织学检查脑卒中是一种常见的神经系统疾病,其发病率逐年上升。

了解脑卒中的病理解剖和组织学检查对于准确诊断和有效治疗具有重要意义。

本文将从病理解剖和组织学检查两个方面,探讨脑卒中的相关内容。

一、病理解剖1. 脑卒中的基本概念脑卒中,又称中风,是指由于脑动脉血供中断导致的局部脑组织缺血或缺氧,进而引发脑组织细胞变性、坏死和出血的一种疾病。

2. 脑卒中的分类脑卒中可分为缺血性和出血性两大类。

缺血性脑卒中是脑动脉阻塞引起的,占脑卒中的80%以上;出血性脑卒中是脑血管破裂导致的,占脑卒中的20%左右。

3. 缺血性脑卒中的病理解剖缺血性脑卒中的病理解剖主要包括大脑半球缺血、小脑缺血、脑干缺血等。

大脑半球缺血时,可见大脑皮质的变性、坏死,血管闭塞区域呈现出灰白色坏死灶;小脑缺血时,小脑表面会出现透明带,小脑细胞受损严重;脑干缺血则导致了脑干功能障碍。

4. 出血性脑卒中的病理解剖出血性脑卒中的病理解剖主要包括脑内出血和蛛网膜下腔出血。

脑内出血是指脑血管破裂后血液渗入脑组织,形成血肿;蛛网膜下腔出血则是指脑血管破裂后血液渗入脑脊液,出现蛛网膜下腔出血的病变。

二、组织学检查1. 初级组织学检查初级组织学检查是通过显微镜观察脑组织的病理变化,从而确定脑卒中的类型。

缺血性脑卒中的组织学特点包括神经元空泡变性、胶质细胞增生、脑血管内皮细胞肿胀等;而出血性脑卒中的组织学特点则是出血和血肿的存在。

2. 免疫组织化学检查免疫组织化学检查是利用特定抗体来识别目标分子,进一步确定脑卒中的类型和病理变化。

通过免疫组织化学技术,我们可以检测脑组织中的炎症细胞、细胞因子等标记物,从而了解炎症反应在脑卒中中的作用。

3. 分子生物学检查分子生物学检查是通过检测脑组织中的基因和蛋白质表达来研究脑卒中的发病机制。

例如,可以通过PCR技术检测脑组织中的突变基因,以发现脑卒中的遗传因素。

三、脑卒中的治疗和预防1. 脑卒中的治疗脑卒中的治疗包括溶栓治疗、手术治疗和保守治疗等。

脑卒中的病理生理

脑卒中的病理生理是一个复杂的过程,主要涉及脑部血流的急剧下降以及由此引发的一系列连锁反应。

具体来说,脑卒中的发生可以是由于脑部血管突然破裂或血管阻塞,导致血液无法正常流入大脑,进而使得脑组织缺乏足够的血液供应,出现缺血、缺氧的情况。

这种缺血、缺氧状态会导致脑组织的功能受损甚至细胞死亡。

在缺血性脑卒中中,由于血流减少,脑组织会经历一系列病理变化。

初期,由于脑部氧分压降低及能量剥夺,会出现能量障碍。

随着时间的推移,缺血会引发兴奋性氨基酸毒性、氧化应激以及神经炎性反应,这些都是导致神经细胞死亡的重要因素。

再灌注后期,还可能出现神经细胞的死亡及再生。

此外,脑卒中的危害不仅在于其高发病率、高死亡率,还在于它的高致残率和复发率。

即使患者幸存下来,也可能会留下严重的后遗症,如半身不遂、语言障碍等。

而且,脑卒中的复发风险也很高,需要患者和医生密切关注并进行预防。

因此,了解脑卒中的病理生理过程对于预防和治疗这种疾病具有重要意义。

需要注意的是,以上信息仅供参考,并不能替代专业医疗建议。

对于脑卒中的预防和治疗,应该根

据患者的具体情况,由医生制定个性化的方案。

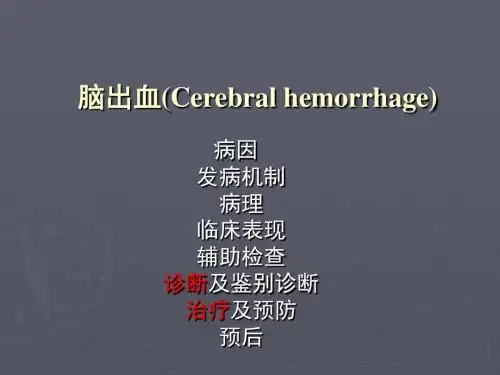

出血性脑卒中脑卒中是一种常见的神经系统疾病,也是导致致死和致残率居高不下的疾病之一。

根据病变的性质和机制,脑卒中可分为出血性脑卒中和缺血性脑卒中两大类。

本文将重点讨论出血性脑卒中,探讨其发病机制、临床表现、诊断方法、治疗原则以及康复措施等方面的知识。

出血性脑卒中是指由于脑血管破裂引起的脑内出血,是脑卒中的一种主要类型。

其发病机制主要与脑血管的病理变化和破裂有关。

常见的病因包括高血压、动脉瘤、脑血管畸形等。

一旦脑血管破裂,血液会进入脑实质内,对脑组织产生直接损害,同时也会引起颅内压增高,导致脑功能受损。

出血性脑卒中的临床表现多种多样,主要取决于脑出血的部位、范围和程度。

常见症状包括突然发生的剧烈头痛、呕吐、意识障碍、肢体无力、言语困难等。

病情严重时,还可能出现抽搐、昏迷、生命危险等症状。

因此,一旦出现上述症状,应尽早就医进行确诊和治疗。

出血性脑卒中的诊断主要依靠神经影像学检查,如头颅CT、MRI等。

这些检查可以明确出血的部位、范围和程度,对指导治疗具有重要意义。

此外,临床医生还需全面评估患者的病情,包括病史、体格检查和实验室检查等,以制定个体化的治疗方案。

治疗出血性脑卒中的原则主要包括控制颅内压、保持脑灌注和防治并发症等。

药物治疗方面,常用的药物包括降压药、抗凝血药、降脂药等。

对于某些病因可逆的出血性脑卒中,如动脉瘤破裂等,还可以考虑手术治疗。

此外,康复治疗在出血性脑卒中的恢复中也发挥着重要的作用,包括物理治疗、语言康复、认知训练等方面。

总之,出血性脑卒中是一种严重的疾病,对患者的生命和健康造成了巨大的威胁。

了解其发病机制、早期识别和及时治疗是非常重要的。

同时,积极采取康复措施,促进患者的恢复和功能重建,也是出血性脑卒中治疗的关键。

预防是最好的治疗方法,因此,我们应该注意个人卫生,预防一些潜在的诱因,减少患病的风险。

脑卒中的分类和治疗方法解析脑卒中是一种常见的疾病,它指的是由于脑血管破裂或阻塞导致脑部供血不足,进而出现脑组织损伤的情况。

根据发病原因和病理生理机制的不同,脑卒中可以分为两大类:出血性脑卒中和缺血性脑卒中。

一、出血性脑卒中出血性脑卒中是指脑血管破裂形成的出血,常见的有蛛网膜下腔出血、脑出血和小动脉破裂出血。

蛛网膜下腔出血是指位于脑表面蛛网膜下隙内的出血,常见于头部外伤,常导致剧烈头痛和意识障碍。

脑出血是指脑实质内的出血,主要原因是高血压,病情严重时可导致意识障碍甚至死亡。

小动脉破裂出血是指小血管破裂导致的脑出血,常发生于高血压和糖尿病患者。

出血性脑卒中的治疗主要包括控制出血和脑水肿、预防再出血和并发症、局部脑灌注恢复和运动功能康复。

首先,应在病情稳定的情况下迅速进行脑部CT或MRI检查,确定出血类型和范围,以便选择合适的治疗策略。

对于蛛网膜下腔出血,常规处理包括负压引流和利尿降颅压治疗。

对于脑出血,一般采用手术治疗,通过清除血肿和修复血管来减轻脑组织的压迫和损伤。

对于小动脉破裂出血,可以通过介入手术或内科治疗来控制出血。

二、缺血性脑卒中缺血性脑卒中是指脑血管阻塞引起的脑组织缺血性损伤,占脑卒中的主要类型。

根据血管阻塞的位置和原因,缺血性脑卒中可以分为大脑动脉阻塞和微小动脉阻塞。

1.大脑动脉阻塞大脑动脉阻塞是指大脑供血主干动脉发生阻塞或狭窄,导致大脑广泛供血不足。

常见原因包括血栓形成、动脉粥样硬化和心源性栓塞等。

治疗大脑动脉阻塞的方法主要包括溶栓治疗和机械取栓。

溶栓治疗是通过注射溶栓药物,溶解血栓,恢复血流通畅。

机械取栓是通过导管介入手术,将血栓取出,恢复血流。

此外,还需要配合抗凝治疗、抗血小板治疗以及控制高血压等综合治疗。

2.微小动脉阻塞微小动脉阻塞是指脑血管内径较小的血管发生阻塞,导致供血不足,最终导致脑组织梗死。

常见原因包括小动脉痉挛、动脉粥样硬化和血小板聚集等。

治疗微小动脉阻塞的方法主要包括抗凝治疗、抗血小板治疗、改善血液流变学等。

脑卒中的病理知识脑卒中是指脑血管供血被中断或破裂,导致脑部神经细胞死亡和缺血性损伤的一种病理情况。

其病理类型有两种:缺血性和出血性。

缺血性脑卒中是发生在脑部缺氧的情况,是由部分或完全阻塞脑血管引起的。

通常情况下,缺血性脑卒中的原因是因为血液栓塞(即血管内的血块)或动脉狭窄。

这些条件可以导致局部缺氧及营养不良,进而导致致命的脑血管损失。

当血流不足时,脑细胞将快速失去活性,导致神经元的死亡或脑区域的坏死,从而造成瘫痪、失语、认知障碍、失明等症状。

出血性脑卒中是因为脑血管破裂或出血而造成的,血液会涌入脑组织,压迫并损伤神经细胞,导致神经功能障碍。

出血性脑卒中包括脑室内出血、脑内出血、蛛网膜下腔出血等。

当出血性脑卒中发生时,周围神经细胞容易凋亡,同时脑肿胀会引发显着的神经损伤,如意识障碍、瘫痪、失明、失语、失调等。

脑卒中的病理机制是由于脑血管的功能受损,导致缺血或出血。

脑卒中的发展过程包括三个阶段:缺血细胞死亡和脑水肿、细胞死亡和坏死,以及炎症和修复。

缺血细胞死亡和脑水肿阶段通常发生在决定动脉的缺血性脑卒中中,这个阶段发生在脑部受缺血暴露之前的分钟内。

当出血性脑卒中发生时,脑水肿发生相对较快,脑积水会加剧血肿,增加脑组织破坏的风险。

细胞死亡和坏死的阶段在缺血性和出血性脑卒中中都会发生,发生在缺血后的3天内,和出血先前的几个小时到24小时内。

这一阶段细胞多数是坏死性,因为它们无法得到营养和氧气,从而造成细胞逢坏死。

然而,坏死的原因与缺血程度不同,由于只是致命斑块的一部分所致的大面积坏死可表现为神经元死亡。

细胞死亡的结论是损伤层的大小和损伤范围,它们决定了神经损失的严重程度。

炎症和修复的阶段是脑卒中中最长的阶段,时间长达数周或数月。

这一阶段通常在负责关键区域的神经细胞存活后发生,神经细胞可以尽可能多地重新连接并重建功能。

这一阶段具有复杂和多方面的性质,并包括诸如血脑屏障破坏、白细胞浸润、血栓形成、成纤维细胞增生、胶质细胞增生和神经元胞质变化。