时光中的老上海老物件

- 格式:docx

- 大小:344.78 KB

- 文档页数:7

上海纪念品上海,作为中国最繁华、现代化的城市之一,拥有丰富的历史和文化传统。

无论是国内游客还是外国友人,都会想要带一些独特的纪念品回家,以留念自己在上海的美好时光。

在本文中,我们将为您介绍几种具有上海特色的纪念品。

1. 复兴路小笼包上海小笼包是中国传统的特色美食之一,而复兴路小笼包则是上海小笼包中的佼佼者。

复兴路小笼包以其鲜美的汁水、细薄的皮和鲜香的馅料而闻名。

将复兴路小笼包作为纪念品,不仅可以带给朋友和家人一种独特的味觉体验,还可以让他们感受到上海传统美食的魅力。

2. 外滩明信片上海的外滩作为城市的象征,是游客们必访的景点之一。

外滩的夜景尤为壮观,被誉为“东方巴黎”。

购买一些外滩的明信片作为纪念品,可以让朋友和家人感受到上海独特的城市风貌和浓厚的历史氛围。

这些明信片以外滩的高楼大厦、灯火辉煌和黄浦江的壮丽景色为主题,无论收藏还是寄送,都是一份美好的礼物。

3. 田子坊手工艺品田子坊是上海的一处历史文化街区,以其充满艺术氛围的小巷和民间手工艺品而闻名。

在田子坊的小店里,您可以找到各种精致的手工艺品,例如陶瓷制品、丝绸制品和木雕等。

这些手工艺品融合了传统和现代元素,具有独特的艺术价值和观赏性。

带上一些田子坊手工艺品,不仅可以给朋友和家人带来惊喜,还能让他们感受到上海艺术与创意的融合。

4. 上海旗袍旗袍是中国传统的服装之一,而上海旗袍以其独特的设计和剪裁而备受瞩目。

上海旗袍通常采用细腻的丝绸面料,配以精致的刺绣和纽扣,展现出女性的优雅与典雅。

购买一件上海旗袍作为纪念品,不仅可以赋予朋友和家人一种中国传统文化的体验,还可以让他们留下难以忘怀的上海印象。

5. 上海茶叶中国茶文化源远流长,而上海的名茶更是别具一格。

陈年老龄普洱、碧螺春、龙井茶等都是上海茶叶中的佼佼者。

购买上海茶叶作为纪念品,可以给朋友和家人带来中式茶道的体验,让他们品尝到上海特有的茶香和味道。

此外,上海茶叶也被认为具有一定的养生功效,是一份健康而贴心的礼物。

老上海风味特产详细攻略每当有朋友来上海旅游或出差,临别时总勉不了被问:上海都有什么特产?带些上海风味特产给家长和同事品味。

于是特别挖掘和汇总上海风味特产攻略一篇,献给爱上这座城的朋友们。

上海是中国的历史文化名城,作为远东最大都市,上海素有“中国的商业橱窗”之称。

不仅吸引着千万游客观光、购物和娱乐,更是吸引着各方人才选择这座国际化大都市打拼事业。

当人们被这座城市的时尚前卫吸引时,被遗留的老上海瑰丽浪漫触动时,既感叹于它如今的繁华又感慨于它过往的风情卓卓……同时又不禁要品味那些经岁月沉淀下来老上海风味,来更亲密的感受这座城市的魅力!别有风味的“五香豆”“不尝老城隍庙五香豆,不算到过大上海”-口碑载道,成为游上海的一种流行语。

它软中带硬,咸中带甜让人们喜欢细细咀嚼和品味。

“细啖间跨越历史长空,回味中感受人生真谛”-岁月沉淀下来的不仅有五香豆的味道,还有正能量。

百科说:皮薄肉松,盐霜均匀,咬嚼柔糯。

吃到嘴里香喷喷、甜滋滋,别有风味。

五香豆又称奶油五香豆,是上海市知名的汉族小吃,该食品由上海老城隍庙郭记兴隆五香豆店首创,故又称城隍庙奶油五香豆。

在1930年前,上海已有以桂皮、茴香等香料烧制的小青豆制食品,颇受各地市民欢迎。

亦糖亦药的“梨膏糖”形似迷你型肥皂一样的糖块,没有多姿斑斓的花样,却是孩子们的最爱。

特有的药用功效,也是物质匮乏年代大人们愿意给孩子们多备些在家里的零食。

百科说:口感甜如蜜、松而酥、不腻不粘、芳香适口、块型整齐、包装美观、品质优良、疗效显著。

上海梨膏糖,是上海市汉族传统名点,中华老字号产品之一,著名特产。

梨膏糖是纯白砂糖(不含饴糖、香精、色素)与杏仁、川贝、半夏、茯苓等十四种国产良药材(碾粉)熬制而成。

上海梨膏糖历史悠久,起源可追溯到唐朝,在清朝盛行,目前在国内外享有盛名,深受广大男女老少的喜爱。

纯朴鲜美的“崇明糕”源自大自然的味道五谷杂粮,浑然天成的佳品百科说:外脆里糯,香甜可口。

崇明糕是上海崇明地区汉族特色糕点之一,特色风味小吃。

上海石库门的回忆嘿,说起上海啊,那可真是个有故事的地方,尤其是那些老石库门,简直就是一部活生生的历史书,翻一页,就能闻到那股子岁月的沉香。

记得小时候,爷爷总爱拉着我的小手,在弄堂里转悠,那些石库门就像是一个个沉默的守护者,静静地矗立在两旁,斑驳的墙面,像是被时间老人轻轻抚摸过,留下了深浅不一的痕迹。

爷爷说,这些门里头,藏着的可都是老上海的风情万种。

走进一扇石库门,就像是穿越了时空隧道,回到了那个纸醉金迷的年代。

一进门,就是个天井,不大,但四四方方的,透着一股子规矩和讲究。

天井里,总爱种上几盆花草,或是几竿修竹,绿得发亮,给这老宅子添了几分生气。

爷爷说,这叫“借景”,是咱们中国人独有的智慧,用有限的空间,造出无限的意境来。

再往里走,就是正屋了。

那时候,家家户户都是木门木窗,推开一扇,就能听见里面传来“嗒嗒”的缝纫机声,或是“哐当哐当”的煤炉声,那是老上海人生活的交响乐,简单却温馨。

正屋里,一张八仙桌,几把竹椅,就是一家人吃饭聊天的地方。

每到饭点,那香气啊,能飘出好几条弄堂,馋得我们这些小屁孩直流口水。

石库门里,邻里间的关系那叫一个亲热。

谁家做了好吃的,总不忘端一碗给隔壁邻居尝尝;谁家有了难事,大伙儿也是二话不说,搭把手就帮上了。

那时候的我们,没有手机,没有电脑,但快乐却来得那么简单纯粹。

当然,石库门里也有它的“小秘密”。

比如,那些藏在阁楼里的旧书箱,里面可能藏着祖辈们留下的宝贝;或是那扇紧闭的房门后,住着一位神秘的老人,他年轻时可能有着不为人知的传奇故事。

我们这些小孩子,总爱围着这些“秘密”打转,幻想着自己也能成为故事里的主角。

随着时间的流逝,那些老石库门也慢慢淡出了人们的视线。

高楼大厦如雨后春笋般拔地而起,曾经的弄堂小巷被一条条宽阔的马路所取代。

但每当夜深人静时,我总会想起那些石库门里的日子,那些简单而温馨的画面,仿佛就在昨天。

如今,虽然我已经长大成人,但那份对石库门的情感却从未改变。

每当有机会回到上海,我总会特意绕到那些老弄堂里走一走,看一看那些依旧坚守在那里的石库门。

上海三五牌闹钟作文从上世纪六、七十年代起,上海年轻人结婚很时兴“三转一响”。

所谓“三转”指的是车轮会转的自行车,飞轮会转的缝纫机,以及指针会转的手表,而一响则是指会发声的收音机。

这些都是当年青年人结婚必备的紧俏商品。

但除此之外,其实还有一样非常受欢迎的“一转”,那就是三五牌台钟。

当时结婚的新房里摆上一台三五牌台钟,那绝对是一件拉风的事情,有些手头拮据或者没有“路子”买到台钟,但是又好面子的年轻人,甚至还会从邻居家借一个三五牌台钟摆在婚房里,结婚那天亲朋好友来闹新房时用来充充场面。

三五牌台钟的造型几十年一贯相同,虽然后来也衍生出其它时髦的款式,但是一说到三五牌台钟,大家想到的仍旧是那最普遍的经典款式:黄色的木质外壳,透明的玻璃钟面罩,白色的金属钟面,黑色的数字和指针,看上去沉稳大气、古朴典雅。

打开座钟前面的玻璃门,用一把长着两只耳朵的金属钥匙,插入钟面上的小孔中向右拧,就可以给钟上发条。

只要上足一次发条,台钟就可以足足走上十五天,不用像普通闹钟那样要天天上发条,三五牌因此得名。

当年上海人青睐三五牌,就是因为这种台钟看上去厚重结实,也比较美观,人们希望可以用上一辈子。

台钟内部采用全铜机芯,经久耐用,走时非常准确。

一到整点,就会响起“铛铛”的钟声,几点整就会响几下,除了整点敲打外,每到半点也会发出“铛”一下钟声,钟声沉稳、响亮,寂静的时候能传得很远。

那个时候,有的人家里没有钟,靠听着邻居家的钟声也能对时间大致了然。

在上世纪七十年代,购买一台三五牌台钟需要40元多一点,在人均工资刚刚30块出头的当时,这算得上是一件奢侈品了。

可是,即使有了钱,还不一定能够买到,因为当年三五牌台钟也是凭票供应的。

那么这个票证从何而来呢?一般有两个渠道:一是单位里发的。

根据单位的职工人数,有时候从上面按比例分配到几张三五牌台钟的票子,通过抓阄的形式发放给职工。

二是居委会,偶尔也会得到一两张购买票。

你要先申请,再耐心地排队等待,说不定猴年马月就有可能等到那张票证,紧俏程度远远超过现在的新款苹果手机。

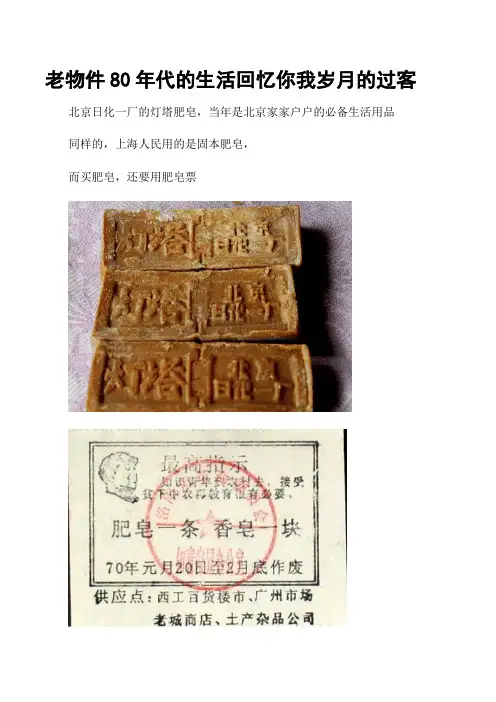

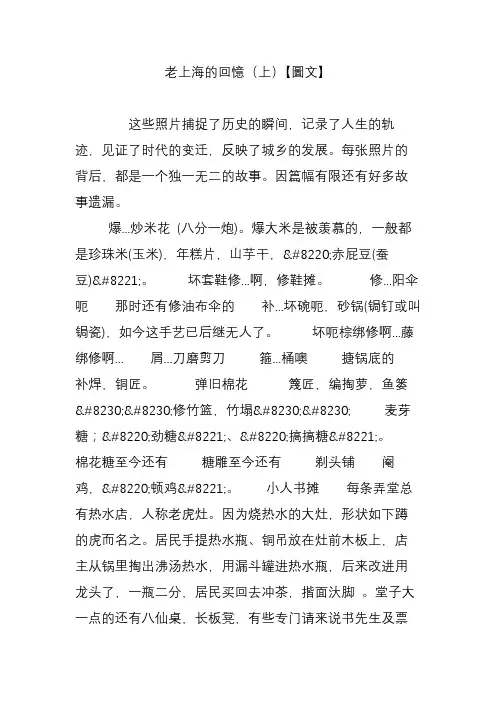

老物件80年代的生活回忆你我岁月的过客北京日化一厂的灯塔肥皂,当年是北京家家户户的必备生活用品

同样的,上海人民用的是固本肥皂,

而买肥皂,还要用肥皂票

电视机才刚开始进入老百姓家庭,对大多数人来说是可望不可求的东西,特别是农村,一个村没有几台电视机,晚上就全村人围着一台小小的电视机看

80年代结婚三大件,手表、自行车、缝纫机

“幸福250”摩托车,是上个世纪中后期我国最时髦的国产机车之一,不过在九十年代中期就停产了,现在的年轻车友估计都不知道曾经还有个幸福摩托车。

路边的修鞋摊,顾客就光脚坐在小板凳上等着修鞋匠修鞋。

这种修鞋摊在八十年代的大街小巷很常见,那时候的人们对它非常的熟悉。

上个世纪八十年代录音机开始在我国兴起后,马路上经常可以见到穿着喇叭裤、拎着录音机的青年人,“燕舞,燕舞,一曲歌来一片情”

大杆秤,平时用来秤重的货物,立夏时可以用来秤体重,不光小娃娃,大人也可以秤,两个人一抬就起来了

海鸥牌照相机,当时价格就很昂贵的专业照相机,当时拥有的人绝对不多

红梅、红塔山、大前门、春城等十几种香烟

北京的燕牌缝纫机,还有凤凰牌、飞人牌,都是当时的抢手货

在八十年代,回力鞋、飞跃鞋,都是青少年的追求的潮人标志,现在仍然有的卖

80年代能用得起大哥大的人不多,一个要几万元,要土豪才买得起。

老上海的回憶(上)【圖文】这些照片捕捉了历史的瞬间,记录了人生的轨迹,见证了时代的变迁,反映了城乡的发展。

每张照片的背后,都是一个独一无二的故事。

因篇幅有限还有好多故事遗漏。

爆...炒米花(八分一炮)。

爆大米是被羡慕的,一般都是珍珠米(玉米),年糕片,山芋干,“赤屁豆(蚕豆)”。

坏套鞋修...啊,修鞋摊。

修...阳伞呃那时还有修油布伞的补...坏碗呃,砂锅(锔钉或叫锔瓷),如今这手艺已后继无人了。

坏呃棕绑修啊...藤绑修啊... 屑...刀磨剪刀箍...桶噢搪锅底的补焊,铜匠。

弹旧棉花篾匠,编掏萝,鱼篓……修竹篮,竹塌…… 麦芽糖;“劲糖”、“搞搞糖”。

棉花糖至今还有糖雕至今还有剃头铺阉鸡,“顿鸡”。

小人书摊每条弄堂总有热水店,人称老虎灶。

因为烧热水的大灶,形状如下蹲的虎而名之。

居民手提热水瓶、铜吊放在灶前木板上,店主从锅里掏出沸汤热水,用漏斗罐进热水瓶,后来改进用龙头了,一瓶二分,居民买回去冲茶,揩面汏脚。

堂子大一点的还有八仙桌,长板凳,有些专门请来说书先生及票友,滩簧,评弹,越,京昆等折子戏,还有外面挂着鸟笼。

老虎灶秤匠三轮车那时每个里委及有些路边烟杂店都有公用电话,专门传呼与叫主拨打。

骑自行车卖棒冰已算晚期的了。

早期是背着木箱子,四分一根,断棒三分。

吆喝:“赤豆...棒冰,奶油...雪糕”。

大饼油条是老上海小百姓最实惠和廉价的早餐。

不是所有上海人都晓得的,上海早点的“四大金刚”之一——老虎脚爪。

“笃笃笃”(挑担)卖糖粥的老照片已经难找到了。

1、条头糕。

条头糕是著名的上海点心,糯米做的外皮包裹着豆沙馅,最后在撒上桂花,味道甜糯有度,非常好吃。

做好之后可以把它切成短一点的条状,吃起来更方便。

带回家里吃,老少皆宜,是茶余饭后的不二选择。

2、青团。

青团作为江南地区的特色小吃,用艾草汁加糯米粉揉制成松软的皮儿,里面包上甜乱的豆沙馅儿,吃起来软糯清甜不腻口。

3、双酿团。

“双酿”是说一个团子里包两种馅料,两层糯米皮,中间夹豆沙,芯子包黑洋酥,豆沙和黑芝麻同团,味道妙不可言。

沈大成是糕团老字号,总店就开在南京路上,当下午茶,好的很。

4、蟹壳黄。

因其形圆色黄似蟹壳而得名,味美咸甜适口,皮酥香脆。

蟹壳黄的馅心有咸、甜两种。

咸味的有葱油、鲜肉、蟹粉、虾仁等,甜的有白糖、玫瑰、豆沙、枣泥等品种。

5、蝴蝶酥。

蝴蝶酥是法式西点之一,顶有名的当属上海国际饭店出品的蝴蝶酥,即使是隔着包装袋都能闻到浓浓的奶香味,虽然个头够大,但用手一掰还是能听到嘎嘲一声,外酥里嫩,浓浓的奶香味,香甜可口。

6、杏仁排、花生排。

浓浓的黄油味,堵在喉咙里怎么都化不开,味蕾充斥着童年的回忆。

这也是最热门糕点之在哈氏散装食品柜的杏仁排常常是下午售罄。

7、鲜肉月饼。

朴实的酥皮里包裹一块新鲜猪肉,馅完全是由一大团鲜肉(猪肉)组成,皮脆而粉,又潜伏着几分韧,丰腴的肉汁慢慢渗透其间,味道整体很清淡,吃起来远没有想象的那么油腻,可谓一绝。

8、大白兔奶糖。

大白兔作为中国最知名最受人们喜爱的糖果,陪伴了无数人度过了他们的童年——最初人们因其香醇的奶味与简单好记名字而记住它。

大白兔奶糖凭着“七粒大白兔奶糖等于一杯牛奶”的宣传广告,伴随着一代人的成长。

是上海标志性的特产。

9、梨膏糖。

上海梨膏糖,是上海市特色传统名点,中华老字号产品之一。

梨膏糖用纯白砂糖与杏仁、川贝、半夏、茯苓等十四种国产良药材熬制而成。

10、鼎丰腐乳。

“北有王致和、南有鼎丰”,其中的鼎丰腐乳,就是产自奉贤,清朝年间鼎丰的腐乳在京城也是小有名气的,所以也有“进京乳腐”的美誉。

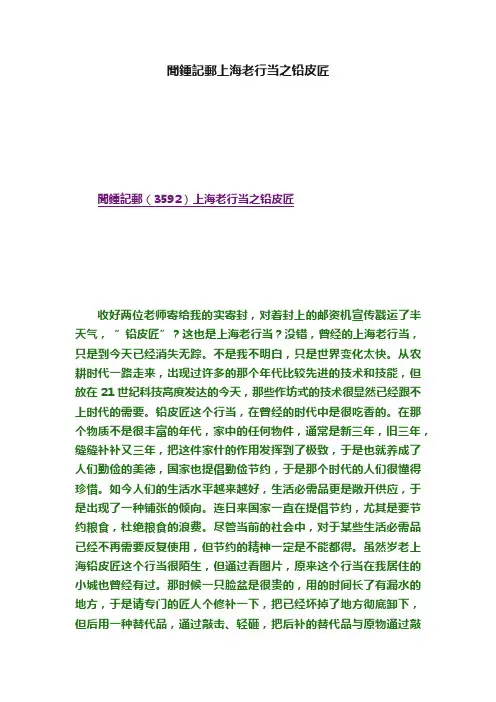

聞鍾記郵上海老行当之铅皮匠聞鍾記郵(3592)上海老行当之铅皮匠收好两位老师寄给我的实寄封,对着封上的邮资机宣传戳运了半天气,“ 铅皮匠”?这也是上海老行当?没错,曾经的上海老行当,只是到今天已经消失无踪。

不是我不明白,只是世界变化太快。

从农耕时代一路走来,出现过许多的那个年代比较先进的技术和技能,但放在21世纪科技高度发达的今天,那些作坊式的技术很显然已经跟不上时代的需要。

铅皮匠这个行当,在曾经的时代中是很吃香的。

在那个物质不是很丰富的年代,家中的任何物件,通常是新三年,旧三年,缝缝补补又三年,把这件家什的作用发挥到了极致,于是也就养成了人们勤俭的美德,国家也提倡勤俭节约,于是那个时代的人们很懂得珍惜。

如今人们的生活水平越来越好,生活必需品更是敞开供应,于是出现了一种铺张的倾向。

连日来国家一直在提倡节约,尤其是要节约粮食,杜绝粮食的浪费。

尽管当前的社会中,对于某些生活必需品已经不再需要反复使用,但节约的精神一定是不能都得。

虽然岁老上海铅皮匠这个行当很陌生,但通过看图片,原来这个行当在我居住的小城也曾经有过。

那时候一只脸盆是很贵的,用的时间长了有漏水的地方,于是请专门的匠人个修补一下,把已经坏掉了地方彻底卸下,但后用一种替代品,通过敲击、轻砸,把后补的替代品与原物通过敲击组合在一起,尽最大的力量延长这件物品的使用寿命,邮资机宣传戳上,一位老匠人正在用心粘补一件容器,也就是锅、盆之类的家什。

如今像这样的物件早已经升级换代了。

像做饭用的锅已经不再使用易坏的铁锅,改用铝锅、钢精锅、高压锅、电磁锅。

而盆类的物品已经由搪瓷盆升级为耐用的金属盆、塑料盆,这就让那些老工匠们失去了用武之地,那种缝缝补补的手艺也就逐渐失传了。

在邮资机宣传戳上留住曾经的记忆和技艺,是一种对历史的致敬。

闻锺集邮有图有真相关于闻锺集邮与闻锺集邮有关的作者简介杨文忠:笔名闻锺,供职于中国邮政集团公司邢台市分公司,从事邮政工作36年。

集邮写作20余年,在《集邮》《集邮博览》《中国集邮报》《集邮报》《上海集邮》《河北邮政》《河北集邮》《文献集邮》《觅邮》等报刊上发表了大量的集邮文章。

《老物件里的旧时光》在我家的老柜子里,藏着一堆老物件,它们就像一颗颗珠子,用岁月的线串在一起,每一颗都有着独特的光泽和故事。

有一块老上海牌手表,那是爷爷的宝贝。

表盘已经有些发黄了,表带也磨损得厉害,但它依然静静地躺在盒子里。

爷爷说,当年他戴着这块表可神气了。

走在路上,时不时就会抬起手腕看看时间,那“滴答滴答” 的声音,就像是生活的节奏。

有一次,爷爷去相亲,还特意把这块表擦得锃亮,就怕给女方留下不好的印象呢。

奶奶后来告诉我,她第一次见爷爷的时候,就注意到了这块表,觉得爷爷特别有派头。

爷爷说起这些的时候,眼睛里都闪着光,仿佛又回到了年轻的时候。

还有一个旧的搪瓷缸子,上面印着大红的五角星。

这是爸爸年轻时候用过的。

爸爸说,那时候他在厂里上班,每天就用这个缸子喝水。

夏天的时候,就从厂里的大茶桶里接满凉茶,喝上一口,那叫一个解渴。

有一回厂里搞比赛,爸爸得了个小奖,就捧着这个缸子,像捧着个奖杯似的,和工友们一起庆祝。

他那些工友还打趣说:“你这缸子可真是个宝贝,啥时候都不离手。

” 爸爸就笑着回答:“那可不,这是我的幸运缸。

”再看看那把旧蒲扇,这可陪伴了奶奶无数个夏夜。

扇子的边缘都有些破了,但扇面上的图案还能看得清楚。

每到夏天的夜晚,我们一家人就会坐在院子里。

奶奶就拿着这把蒲扇,一边给我们扇风赶蚊子,一边给我们讲着那些古老的故事。

我记得有一次,我好奇地拿着蒲扇学着奶奶的样子扇风,结果力气太小,没扇出啥风来。

我就问奶奶:“奶奶,为啥你扇的风那么凉快呢?” 奶奶笑着说:“傻孩子,这扇子用久了,有灵性啦,它知道怎么给我的宝贝孙子孙女扇出最凉快的风。

” 我们都笑了起来,笑声在夜空中回荡。

这些老物件啊,就像一个个时光的小窗口,透过它们,我能看到爷爷的青春、爸爸的奋斗和奶奶的慈爱。

它们是我们家的宝贝,承载着满满的回忆,把我们一家人紧紧地串在一起,永远不会忘记那些美好的旧时光。

上海马桥文化出土的文物上海马桥文化出土的文物以其独特的风格和丰富的内涵而备受关注。

这些文物不仅展示了古代上海地区的历史和文化,还为我们了解当时社会的生活方式和艺术表达提供了宝贵的资料。

马桥文化是指上海地区距今约5000年前的新石器时代晚期至青铜时代的文化,其遗址主要分布在上海市黄浦区的马桥遗址和华东地区的其他遗址。

这些文物的出土使我们对当时社会的经济、政治、宗教和艺术等方面有了更深入的了解。

马桥文化的文物以陶器为主要表现形式,其中最具代表性的是陶制器具和陶俑。

陶制器具主要包括陶罐、陶盆、陶壶、陶碗等,这些器具不仅具有实用价值,还展现了当时人们的审美追求和技术水平。

陶俑则是马桥文化的瑰宝,它们以精湛的制作工艺和栩栩如生的形象赢得了众多观众的赞赏。

陶俑的形象包括人物、动物、神像等,其中人物俑描绘了当时社会的各个阶层的人物形象,动物俑则展现了当时人们对动物的观察和描绘能力,神像俑则反映了当时人们的宗教信仰和崇拜对象。

除了陶器和陶俑,马桥文化的文物还包括了玉器、石器、铜器等多种材质的物品。

玉器主要包括玉饰品和玉器器具,如玉璧、玉琮、玉璋等,这些玉器展现了当时人们对玉的崇拜和喜爱。

石器主要包括石斧、石锛、石钺等,这些石器的出现表明当时人们已经具备了利用石头进行工具制作的技术。

铜器是马桥文化的重要组成部分,它们的出现标志着人类社会从石器时代进入了青铜时代。

马桥文化的铜器主要有铜镜、铜钺、铜壶等,这些铜器的制作工艺精湛,造型美观,展现了当时人们对金属工艺的掌握程度。

马桥文化的出土文物还包括了一些石刻、陶印、骨印等。

这些文物以其独特的形式和纹饰,展示了当时人们的书法和印章技艺。

石刻主要以岩石上的刻画为主,其内容涵盖了人物、动物、图案等,这些刻画不仅具有装饰性,还反映了当时人们的审美观念和艺术风格。

陶印和骨印则是马桥文化的特色之一,它们是当时社会中权贵阶层和文人士大夫的象征,具有一定的艺术价值和文化意义。

总的来说,上海马桥文化出土的文物丰富多样,展示了当时社会的经济、政治、宗教和艺术等方面的特点。

一件老古董作文在我家的阳台上,有一台脚踏式缝纫机。

它可是我家的老古董,年龄比我爸爸的年龄还大。

这台上海缝纫机一厂生产的飞人牌缝纫机,已经使用了四十多年了,至今还能正常工作。

翻开它已经泛黄的说明书,我就感到一股浓厚的历史沧桑的气息。

里面的文字竟然全部是繁体字,我只能看懂一小部分,剩下的还要靠妈妈的翻译。

缝纫机是长方形的,有一米多高,它由机头、机架、台板这三部分组成。

黝黑发亮的机头,像一位意气风发的大将军昂首挺胸,时刻准备去冲锋陷阵。

机架是铁制的,有非常漂亮的镂空花纹。

缝纫机不使用的时候,机头可以收到台板的大肚子里,这样可以节省空间。

奶奶说:“你爸爸小时候还能在缝纫机的台板上写作业呢!”真是一物多用了。

它是怎么工作的呢?要先穿针引线,然后双脚上下踩动机架上的脚踏板,再用一只手转动机头的上轮,缝纫机就“咔嗒咔嗒”唱着歌欢快地工作了。

踩着它奶奶做出了爸爸的衣服、我的衣服,现在还在做小表弟的衣服。

虽然当今社会现代化程度越来越高,但是这台老古董还在发挥作用,而且里面还饱含着家人美好的回忆。

在老家的储物间里,我发现了一台14寸的黑白电视机,它包着红色的外壳,只有几个简单的按键,却被爷爷称为“老古董”。

听爷爷讲述在80年代改革开放初期,在一个普通的小乡村里,也难得有一两台黑白电视机,我家这台黑白电视机可算是稀罕物。

自从有了它邻居们一到晚上就一个接一个陆续赶来等候播放,每到这时候爷爷或叔公就要把它搬到院子里,让乡亲们一睹为快。

如果是遇到下雨天,就在家里的小客厅播放,乡里们有的站着、有的坐着、还有的前后肩背紧挨着,大家看得如痴如醉,久久都不愿散去。

随着经济的发展,电视机渐渐走进千家万户,我家也换了大彩电。

这台像“神”一样,让人肃然起敬的黑白电视机,移到了爷爷房间里,后来坏了也舍不得扔掉,毕竟它是我家第一件家电,爷爷对它有一定的情感。

因为它带给邻里们多少欢乐时光;它给邻里们的生活增添了许多乐趣;它凝聚多少乡情的回忆。

藏着故事的老物件

老物件里藏着上海人的生活,也藏着上海人的故事。

比如宝宝吃过的第一个奶瓶、上海人结婚用的“鞍凳”和“三转一响”、一个煤球炉、一只调羹组合的烧蛋饺设备、拷炉、粮票、假领头、铜吊煤炉、大哥大……

这些老物件们,可能已经失去了使用价值,但很多人还久久地藏着,收藏那一个个酸甜苦辣的故事,收藏那一段段值得回味的人生……

药碾:中医碾药用的工具,由铁制的碾槽和像车轮的碾盘组成,通过推动铜磙在铜碾子槽中来回压碾研磨,使药材饮片分解、脱壳,尽管如今新一代中药研磨机广泛应用,但是古老的中药碾子仍在发挥着它不可替代的作用。

老物件里有故事,老物件里藏着时光,老物件里承载着记忆和怀念。

老上海记忆:寻觅尚存的老物件(3)老上海记忆:寻觅尚存的老物件(3)老物件之二十一:铜手(脚)炉。

铜手炉又称“袖炉”、“手熏”、“火笼”,是旧时宫廷乃至民间普遍使用的掌中取暖工具。

它跟汤婆子不同,不用水,而是靠烧碳取暖。

前几天去老家绍兴拜望94高龄娘娘(奶奶)时,见到此物,颇感稀罕!我娘娘叫这物件就是“铜火囱”,问她哪三字?她说她不认字,只晓得叫铜火囱。

它分手炉(一般由紫铜制)、脚炉(黄铜制,器型较大),靠热灰和木炭取暖,一般能维持三四个小时。

听娘娘讲,老年间这些汤婆子、铜手(脚)炉,有女儿的都用来做陪嫁的。

老物件之二十二:洋娃娃。

过去物资匮乏,生活拮据,小孩玩具少且大多是手工制作的。

提起小女孩的玩具当首推洋娃娃,拥有一个洋娃娃几乎是每个小女孩最大梦想。

以前照相馆大多备有洋娃娃,专供女孩拍照用(下图家姐摄于1957年)老物件之二十三:竹摇篮。

小女生在盛夏,全家为找她的卧榻正在发愁,没想到内人的同事送来一只竹摇篮(没竹架子),让我又惊又喜。

看到这只竹摇篮就知道它是老物件,内人的同事说,这只竹摇篮是她朋友的朋友的......(摄于1990年6月)老物件之二十四:煤(火)油炉。

自1919年华丰搪瓷厂兼产2根棉纱灯芯带的搪瓷煤油炉始,煤油炉已有近百年历史。

小辰光烧饭炒菜主要用煤球炉,有辰光尴尬头里再用煤油炉(也叫火油炉),因为煤油凭票供应,要做人家用用(2012年1月摄于东台路)。

老物件之二十五:油布伞。

上世纪70年代之前出生的大多用过油布伞,或对此有记忆。

油布伞是以竹条、棉布、桐油为原料,以土黄颜色为主的防雨工具。

如今油布伞在人们的视野中已基本绝迹了,但每人心中都有《我的油布伞》。

老物件之二十六:碗橱。

碗橱,上海人叫庎橱。

“庎橱”是宁波方言,指放食物和餐具的橱。

《集韵·怪韵》:“庎,所以庋食器者。

或作楐。

居拜切。

”“开庎橱门”是宁波人对酒醉呕吐的诙谐说法。

如今大多数人家用冰箱取代庎橱(2012年1月于崇德路)。

重续记忆:老上海的老物什过去的老物什你还知道多少?它带给我们的记忆你知道多少?这些东西现在己成永远回忆...洋火枪洋火枪是我们小时候的一种最神气、最有男子汉派头的玩具。

以火柴棍为子弹可以发出响声。

洋火枪也叫“火柴枪”。

“洋火”就是我们小时候对火柴的叫法。

那时火柴紧缺,家里大人都把火柴藏起来,以防被小孩偷出去放枪用。

老式茶壶老式茶壶如同其他文物,也是社会文明最为形象的浓缩。

小时候天热从外头回到屋里,对牢壶嘴直接就喝起冷开水,那才叫爽。

圆台面那时的上海人很节俭,轻易不上饭店,逢喜庆节假日至爱亲朋要欢聚一下,都是自家和邻居一起相帮烧,可以讲一张圆台面,是各家主妇大比手艺的一个平台。

逢年过节,家中一张圆台面,更满载着亲情温馨。

塑料薄膜唱片屋里厢如有台唱机,就会买这些唱片。

当年胶木唱片玩不起,只好玩塑料的。

样板戏不晓得听过多少遍,有些台词背得滚瓜烂熟。

樟木箱过去,老上海人家几乎家家都有樟木箱,有女儿的,父母还要备几只作女儿的陪嫁。

放进樟木箱的衣物带有一种特别耐闻的樟木香味,且天然防蛀防霉,是主妇们的最爱。

电子管收音机电子管收音机在60年代中后期出现,是一款性能不错的收音机。

到70年代达到顶峰,全手工的制作成熟而精密。

居民购粮证居民购粮证是50年代初由国家粮食部门发放给非农户口人员,用来购买粮食等物品的一种凭证,也是领取各类票证的唯一证件,它的重要性仅次于户口簿。

高脚玻璃果盘老早底家里有客人来,主人都会准备一些糖果,瓜子等放在这种玻璃器皿中招待亲朋好友。

华生牌电风扇1916年,杨济川在四川路横浜桥开设了我国第一家家用电器制造厂-- 华生电器制造厂,并为自家的电扇产品起了一个响当当的名字“华生”。

现在的电风扇都是塑料制作的不耐用啊。

碗橱上海人叫庎橱。

“庎橱”是宁波方言,指放食物和餐具的橱。

以前碗筷,吃剩的小菜都放置其中。

“开庎橱门”是对酒醉呕吐的诙谐说法。

如今大多数人家用冰箱取代庎橱放置小菜。

玻璃底片过去在赛璐珞胶片(软片)发明以前摄影曾使用玻璃底片(硬片),玻璃底片是将感光剂涂在玻璃上,再用相机进行拍摄后所得到的底片。

时光中的老上海老物件

原来家家都有的老物件,如今都已经找不到了踪影,还记得外婆从中给你抓零食的糖罐吗?还记得小时候妈妈抹的蛤蜊油吗?或者是邻居婆婆家的缝纫机?那些伴随着上一代人生活了一辈子的“老伙计”如今或是被遗弃在角落,或者根本找不见,你是不是将他们连同那些儿时的回忆一同尘封了起来?让我们来找一找家里曾经的“伙计们”吧!

1.月份牌

那一张张发黄的月份牌不止何年何月成了上海的代表,然而曾经对着那些穿着旗袍的美丽姑娘羡艳不已的你,还保存着曾经的明星梦吗?

2.缝纫机

小时候家里也没太多的衣服,破了的坏了的补一补还可以穿,老大穿不了的改一改给老二穿,缝缝补补的事情都是都是家里自己在做。

是不是也趴在桌子上看着阿婆把破了的衣服补好,偷偷地还要抹一把侧面的轮子?

错误!

3.电子管收音机

家里有第一台收音机的时候大家都好奇的围着看——这声音是从哪里出来的?难不成里面坐着个活人?

4.半导体收音机

后来,好动手的男孩子自己用半导体二极管组装了简易的收音机,还能听到国外的电台,他们叫这个是“偷听敌方情报”。

5.蛤蜊油

过去几乎任何地方都能买到蛤蜊油,非常的便宜还耐用,看着妈妈用觉得好玩,自己也要偷偷地抓来一顿乱抹,然后给表面抹平了当做什么都没发生地放回去,还要提心吊胆地怕妈妈发现。

6.理发摊

老人家们都不爱理发馆,都喜欢那些开了好多年的理发摊,价格便宜,理得也不差啊!

7.雪花膏

百雀羚、大友谊、万紫千红,外婆、妈妈辈的都用过,现在已经不多见了,有一种很特殊的香味,相比如今的各种润肤露没有那么细腻好闻,却满满的一股童年的味道。

8.公交车月票

小时候没有月票,就会特别羡慕那些拿着月票的大人,上了车月票一亮,便进去了,看着很是潇洒。

9.电车票

还记得曾经的电车票是什么样子、什么价格吗?是不是也曾经收集过这些花花绿绿的小纸,后来都不知了去向?

10.竹筹子

很早很早的时候,浴室(混堂)汏浴或老虎灶泡水都会见到这种竹筹子,现在几乎已经绝种了,偶尔看到,会不会瞬间穿越回了老上海?

当时代远去,物件老旧遗弃,残存的只是泛黄的记忆。

这些老物件有没有勾起你的记忆,你和它的故事又是什么?

过去的不在来,在我们缅怀时,我们忘不了的是什么?对于老人而言,那是他们的青春记忆;对于当代青年,可能是精致典雅的老上海生活的向往,或是对于时代的迷恋。

摸一摸,看一看,老上海仿佛喝着红酒跳着爵士又向我们走来......。