奥氏气体测定、检查测定详解

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:10

奥氏气体检测一 气体中氧含量分析(焦性没食子酸吸收)1、原理焦性没食子酸与气体中氧发生化学反应生成氧化物 通过气体中氧含量的减少 计算气体氧的含量。

2 分析仪器奥式气体分析仪。

奥式气体仪中量取气体部份和盛装焦性没食子酸的吸收管3 分析操作用量气管准确量取100.0ml从待分析区采集来的球胆内试样,经焦性没食子酸反复吸收至氧被全部吸收完全。

4、计算吸收氧的体积比总取样体积100ml即得到气体中氧的含量。

5 注意事项5.1 量气管是从0至100ml全程刻度的。

5.2 氧含量在1%至21%间较准确,若氧含量太高,应改用铜氨液吸收法分析,分析有专用高含量铜氨吸收装置,也可用奥式中的铜氨液吸收管吸收。

二 气体中一氧化碳和氢含量的测定(燃烧法)1 原理1.1 可燃性气体CO和H2在800℃ 900℃温度下,有足够的氧存在时,与铂金丝接触燃烧,生成二氧化碳和水。

生成的二氧化碳经氢氧化钾溶液吸收,根据燃烧前、后及吸收后气体试样体积之缩减量,计算一氧化碳和氢含量。

化学反应方程式如下2H2+O2=2H2O2CO+O2=2CO2CO2+2KOH=K2CO3+H2O2 仪器奥式气体分析仪3 分析操作3.1 用气体量管取100.0ml从动火区采集来的球胆内试样 分别用氢氧化钾溶液和焦性没食子酸钾溶液吸收后,计算二氧化碳含量(A%)和氧含量(B%)。

3.2 如果氧含量在15%以上,另取100.0ml试样直接抽入铂金丝燃烧瓶内燃烧后,循环数次冷却至室温。

若其缩减体积C小于0.5%不必再吸收二氧化碳即可动火。

3.3 若缩减体积C大于或等于0.5%时,再将燃烧后之气体分别用氢氧化钾和焦性没食子酸钾溶液吸收后,计算二氧化碳含量(A1%)和氧含量(B1%)。

据此,最后再计算出可燃性气体。

如果可燃性气体含量大于或等于0.5% 则不准动火。

4 结果计算4.1 燃烧后的缩减体积C大于或等于0.5%时,以体积百分数表示气体中的可燃性气体(CO+H2)含量,按下式计算:4.2 可燃气体含量(CO+H2)% = C+(A1-A)- (B1-B)5 注意事项气体中可燃气体含量太小时、应采用专用分析仪器测定,不适合用奥式分析。

1904奥式气体分析仪操作规程1、任务与目的准确及时地控制焦炉煤气的质量,为准确指导生产、降低消耗提供依据。

2、测定原理利用气体中各组分能被具有不同吸收能力的试剂,按顺序加以吸收,不被吸收的剩余气体组分,则可加入部分空气,使其爆炸,然后根据吸收和爆炸前后体积变化及生成物的体积量计算混合气体各组分含量。

3、分析步骤(1)首先检查分析仪器的密封情况。

关闭所有旋塞观察三分钟,如果液面没有变化说明不漏气。

(2)将样气送入量气管然后全部排出,置换三次,确保仪器内没有空气。

准确量取样气100ml为V1。

读数时保持封闭液瓶内液面与量气管内液面水平。

(3)第一个吸收瓶的作用是吸收二氧化碳。

因为氢氧化钾溶液可以吸收CO2及少量H2S等酸性气体,而其他组分对之不干扰,故排在第一。

将样气送入二氧化碳吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,如果两次度数一致说明气体完全吸收,吸收至读数不变记为V2。

(4)第二个吸收瓶的作用是吸收不饱和烃。

不饱和烃在硫酸银的催化下,能和浓硫酸起加成反应而被吸收。

将样气送入不饱和烃吸收瓶,往返吸收最少18次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V3。

(5)第三个吸收瓶的作用是吸收氧气。

焦性没食子酸碱性溶液能吸收O2,同时也能吸收酸性气体如CO2,所以应该把CO2等酸性气体排除后再吸收O2。

将样气送入氧气吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V4。

(6)第四,五,六个吸收瓶作用是吸收一氧化碳。

氯化亚铜氨溶液能吸收CO,但此溶液与二氧化碳,不饱和烃,氧气都能作用,因此应放在最后。

吸收过程中,氯化亚铜氨溶液中NH3会逸出,所以CO被吸收完毕后,需用5%的硫酸溶液除去残气中的NH3,因为煤气中CO含量高,应使用两个CO吸收瓶。

将样气送入第一个CO吸收瓶往返吸收最少18次,再用第二个CO吸收瓶往返吸收最少8次,再送入硫酸吸收瓶往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变为V5。

奥氏气体分析仪分析步骤原子蒸汽汲取具有特征波长的光源辐射后被激发跃迁到高能态,然后去激发跃迁到某一较低能态(常常是基态)而发射出特征波长的原子荧光。

利用测量荧光强度继而获得样品中待测元素含量的方法,称之为原子荧光光谱法(原子蒸汽汲取具有特征波长的光源辐射后被激发跃迁到高能态,然后去激发跃迁到某一较低能态(常常是基态)而发射出特征波长的原子荧光。

利用测量荧光强度继而获得样品中待测元素含量的方法,称之为原子荧光光谱法(AFS)。

1970年国外开始了多道原子荧光火焰分光计的研制工作。

研制的仪器包含脉冲空心阴极灯,一个旋转的干涉滤光片圆盘,一个卡塞格伦反射系统,一个火焰槽以及用于测量每个金属元素荧光的逻辑电路,可以同时测定6个元素。

1981年,美国人首次将空心阴极灯作为原子荧光激发光源与ICP原子化系统相结合,研制出了世界上第一台HLC—ICP—AFS商品仪器。

这种装置具有多元素同时分析的本领,且谱线简单,线性范围宽。

70时代末,我国很多科技工也先后开始原子荧光光谱法的讨论并作出了贡献。

1976年杜文虎等研制成功了冷原子荧光测汞仪,测定了粮食、土壤、矿物、岩石中的痕量汞;1977年上海冶金讨论所研制了高强度空心阴极灯作激发光源的双道无色散原子荧光光度计,测定铝合金、铜合金、锌合金、球墨铸铁和合金钢中的锰、锌和镉等元素。

1979年郭小伟等研制成功溴化物无极放电灯作激发光源的氢化物无色散原子荧光光谱仪,测定了矿物和岩石中微量砷、锑和铋等元素;在此基础上,1981年郭小伟、张锦茂等合作开发了双道氢化物原子荧光光谱仪、该仪器可同时测定两个可形成氢化物的元素。

1988年北京地质仪器厂、西北有色地质讨论所和地矿部物化探讨论所共同开发了以特征空心阴极灯为激发光源,由微机掌控仪器功能和数据处置的双道氢化物—原子荧光分析仪,利用专用的气汞测定装置,获得了低至0.0078ng汞的检出限。

氢化物原子荧光光谱法是一种新的联用分析技术。

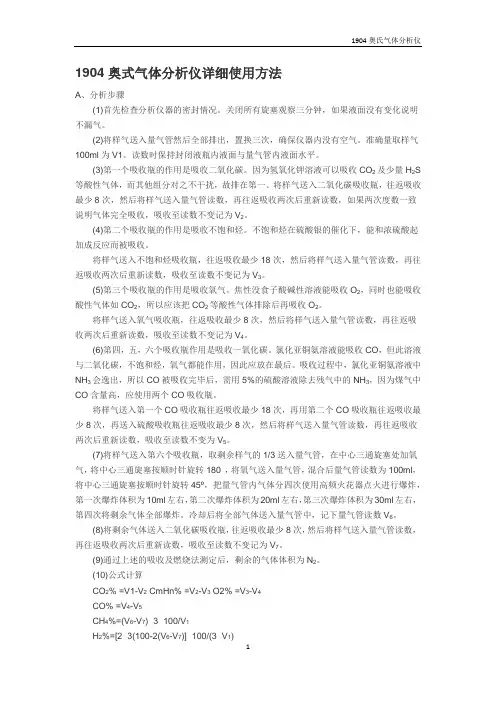

1904奥式气体分析仪详细使用方法A、分析步骤(1)首先检查分析仪器的密封情况。

关闭所有旋塞观察三分钟,如果液面没有变化说明不漏气。

(2)将样气送入量气管然后全部排出,置换三次,确保仪器内没有空气。

准确量取样气100ml为V1。

读数时保持封闭液瓶内液面与量气管内液面水平。

(3)第一个吸收瓶的作用是吸收二氧化碳。

因为氢氧化钾溶液可以吸收CO2及少量H2S 等酸性气体,而其他组分对之不干扰,故排在第一。

将样气送入二氧化碳吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,如果两次度数一致说明气体完全吸收,吸收至读数不变记为V2。

(4)第二个吸收瓶的作用是吸收不饱和烃。

不饱和烃在硫酸银的催化下,能和浓硫酸起加成反应而被吸收。

将样气送入不饱和烃吸收瓶,往返吸收最少18次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V3。

(5)第三个吸收瓶的作用是吸收氧气。

焦性没食子酸碱性溶液能吸收O2,同时也能吸收酸性气体如CO2,所以应该把CO2等酸性气体排除后再吸收O2。

将样气送入氧气吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V4。

(6)第四,五,六个吸收瓶作用是吸收一氧化碳。

氯化亚铜氨溶液能吸收CO,但此溶液与二氧化碳,不饱和烃,氧气都能作用,因此应放在最后。

吸收过程中,氯化亚铜氨溶液中NH3会逸出,所以CO被吸收完毕后,需用5%的硫酸溶液除去残气中的NH3,因为煤气中CO含量高,应使用两个CO吸收瓶。

将样气送入第一个CO吸收瓶往返吸收最少18次,再用第二个CO吸收瓶往返吸收最少8次,再送入硫酸吸收瓶往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变为V5。

(7)将样气送入第六个吸收瓶,取剩余样气的1/3送入量气管,在中心三通旋塞处加氧气,将中心三通旋塞按顺时针旋转180°,将氧气送入量气管,混合后量气管读数为100ml,将中心三通旋塞按顺时针旋转45º,把量气管内气体分四次使用高频火花器点火进行爆炸,第一次爆炸体积为10ml左右,第二次爆炸体积为20ml左右,第三次爆炸体积为30ml左右,第四次将剩余气体全部爆炸。

奥氏气体分析仪原理奥氏气体分析仪是一种用于测量气体成分和浓度的仪器,它可以对氧气、氮气、氢气等气体进行分析,并能够精确地测量它们的浓度。

奥氏气体分析仪的原理主要基于化学传感器和物理传感器的工作原理,下面将详细介绍奥氏气体分析仪的原理。

首先,奥氏气体分析仪的化学传感器是一种能够通过化学反应来测量气体浓度的传感器。

它通常由一个电极和一个电解质组成,当气体进入传感器时,它会与电解质发生化学反应,从而产生一个电流信号。

通过测量这个电流信号的大小,就可以确定气体的浓度。

化学传感器通常对特定的气体具有高度的选择性,因此可以准确地测量目标气体的浓度。

其次,奥氏气体分析仪的物理传感器是一种能够通过物理变化来测量气体浓度的传感器。

常用的物理传感器包括红外吸收传感器和热导传感器。

红外吸收传感器利用气体分子对特定波长的红外光的吸收来测量气体浓度,而热导传感器则是通过测量气体对热量的传导来确定气体浓度。

这些物理传感器通常具有较高的灵敏度和稳定性,可以在复杂的环境中准确地测量气体浓度。

另外,奥氏气体分析仪还采用了数据处理和显示系统,它可以对传感器采集到的信号进行处理,并将测量结果显示出来。

数据处理系统通常包括模拟信号转换、数字信号处理和数据存储等功能,可以将传感器采集到的信号转换为数字信号,并对其进行处理和存储。

显示系统则可以将处理后的数据以图表或数字的形式显示出来,方便用户进行观测和分析。

综上所述,奥氏气体分析仪的原理主要基于化学传感器和物理传感器的工作原理,通过对气体浓度进行精确的测量,可以在工业生产、环境监测、医疗诊断等领域发挥重要作用。

随着科学技术的不断发展,奥氏气体分析仪的原理也在不断完善和创新,以满足不同领域对气体分析的需求。

希望本文能够对奥氏气体分析仪的原理有所帮助,谢谢阅读。

一、原理目前国内外测定氧和二氧化碳的主要方法是使用奥氏气体分析仪。

即使有较高级的测氧和二氧化碳仪器,也要用奥氏气体分析仪作较正,以便减少或消除仪器的误差。

二、操作方法1.洗涤与调整将仪器的所有玻璃部分洗净,磨口活塞涂上凡士林,并按图装配好。

在各吸气球管中注入吸收剂。

管3注入浓度为30%的NaOH或KOH溶液(以KOH为好,因NaOH 与CO2作用生成的沉淀Na2CO3多时会堵塞通道)作吸收CO2用。

管4装入浓度为30%的焦性没食子酸和等量的(30%)NaOH或KOH的混合液作吸收O2用,吸收剂要求达到球管口。

在液瓶1中和保温套筒中装入蒸馏水。

最后将取样孔接上待测气样。

将所有的磨口活塞5、6、8关闭,使吸气球管与梳形管不相通。

转动8呈“⊥”状并高举1,排出2中的空气,以后转动8呈“⊥”状,打开活塞5降下1,此时3中的吸收剂上升,升到管口顶部时立即关闭5,使液面停止在刻度线上。

然后打开活塞6同样使吸收液面到达管口。

2.洗气右手举起1用左手同时将8转至“├”状,尽量排除2内的空气,使水表面到达刻度100时为止。

迅速转动呈“⊥”状,同时下1吸进气样,待水面降到2底部时立即转动8回到“├”状。

再举起1,将吸进的气样再排出,如此操作2—3次。

目的是用气样冲洗仪器内原有的空气。

3.取样洗气后转动8呈“⊥”状并降低1。

使液面准确达到零位并将1移近2,要求1与2两液面同在一水平线上并在刻度零处。

然后将8转至“∧”状,封闭所有通道,再举起1观察2的液面,如果液面不断往上升表明有漏气,要检查各连接处及磨口大活塞,堵漏后重新取样。

若液面在稍有上升后停在一定位置上不再上升,证明不漏气,即可开始测定。

4.测定转动5接通3管,举起1把气样尽量压入3中,再降下1,重新将气样抽回到2中,这样上下举动1使气样与吸收剂充分接触,4—5次后降下1,待吸收剂上升到3的原来刻度线位置时,立即关闭5,把1移近2,在两液面平衡时读数,记录后,重新打开5来回举动1如上操作,再进行第二次读数,若两次读数相同即表明吸收完全。

1904奥式气体分析仪详细使用方法A、分析步骤(1)首先检查分析仪器的密封情况。

关闭所有旋塞观察三分钟,如果液面没有变化说明不漏气。

(2)将样气送入量气管然后全部排出,置换三次,确保仪器内没有空气。

准确量取样气100ml为V1。

读数时保持封闭液瓶内液面与量气管内液面水平。

(3)第一个吸收瓶的作用是吸收二氧化碳。

因为氢氧化钾溶液可以吸收CO2及少量H2S 等酸性气体,而其他组分对之不干扰,故排在第一。

将样气送入二氧化碳吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,如果两次度数一致说明气体完全吸收,吸收至读数不变记为V2。

(4)第二个吸收瓶的作用是吸收不饱和烃。

不饱和烃在硫酸银的催化下,能和浓硫酸起加成反应而被吸收。

将样气送入不饱和烃吸收瓶,往返吸收最少18次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V3。

(5)第三个吸收瓶的作用是吸收氧气。

焦性没食子酸碱性溶液能吸收O2,同时也能吸收酸性气体如CO2,所以应该把CO2等酸性气体排除后再吸收O2。

将样气送入氧气吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V4。

(6)第四,五,六个吸收瓶作用是吸收一氧化碳。

氯化亚铜氨溶液能吸收CO,但此溶液与二氧化碳,不饱和烃,氧气都能作用,因此应放在最后。

吸收过程中,氯化亚铜氨溶液中NH3会逸出,所以CO被吸收完毕后,需用5%的硫酸溶液除去残气中的NH3,因为煤气中CO含量高,应使用两个CO吸收瓶。

将样气送入第一个CO吸收瓶往返吸收最少18次,再用第二个CO吸收瓶往返吸收最少8次,再送入硫酸吸收瓶往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变为V5。

(7)将样气送入第六个吸收瓶,取剩余样气的1/3送入量气管,在中心三通旋塞处加氧气,将中心三通旋塞按顺时针旋转180°,将氧气送入量气管,混合后量气管读数为100ml,将中心三通旋塞按顺时针旋转45º,把量气管内气体分四次使用高频火花器点火进行爆炸,第一次爆炸体积为10ml左右,第二次爆炸体积为20ml左右,第三次爆炸体积为30ml左右,第四次将剩余气体全部爆炸。

奥式气体分析仪2篇一、奥式气体分析仪的工作原理奥式气体分析仪是一种通过测量气体热导性质来分析气体组成和浓度的仪器。

其工作原理是在样品气体通过仪器内部传感器时,热电堆会产生一定的电势差,该电势差可以被转化为热导率,进而推算出样品气体的组成和浓度。

具体来说,奥式气体分析仪内部运用了一个微型热电堆,该堆通常由2个热电偶和一个加热器组成。

当样品气体通过加热器时,加热器会将样品气体加热至一定温度,然后样品气体会通过热电堆。

此时,由于样品气体与热电堆之间的微小热量交换产生电动势,热电堆的温差与电势差的关系为:∆U = S ×∆T其中,∆U为热电堆产生的电势差,S为热电偶的热电系数,∆T为热电偶之间的温差。

由此可知,∆U与样品气体的热导率成反比,因此,若能测量出∆U和样品气体温度,则可以计算出样品气体的热导率,从而得到样品气体的组成和浓度。

实际应用中,奥式气体分析仪需要根据不同的气体进行校准和调整,以保证其测量精度和准确度。

同时,对于不同种类的气体,奥式气体分析仪也可以设置不同的测量范围和检测灵敏度,以满足不同的实际需求。

二、奥式气体分析仪的应用领域奥式气体分析仪具有多种应用领域,特别是在石油化工、环保、医疗、航天、军事等领域具有广泛应用。

1.石油化工在石油化工生产和研究中,奥式气体分析仪被广泛应用于石油分析、炼油、催化剂制备等方面。

通过对石油化工中各种气体组分的测量,可以为生产和研究提供重要的数据支持,促进石油化工行业的发展。

2.环保在环保领域,奥式气体分析仪被用于测量大气、水和土壤中各种污染物的浓度,确保环境和生态的持续健康。

例如,用于燃烧排放、工业废水处理、固废处理和有害废气处理等方面,均需要奥式气体分析仪进行精确测量。

3.医疗在医疗领域,奥式气体分析仪被用于测量人体呼吸气中的各种生理气体,例如氧气、二氧化碳、氮气等,并可以根据测量结果对呼吸系统和循环系统进行诊断和治疗。

这些疾病包括慢性阻塞性肺病、支气管炎、肺动脉高压等呼吸系统疾病等。

奥氏气体测定1 方法概要根据化学反应原理,配制不同种类的吸收剂,通过奥氏气体分析器吸收被测气体,从而 获得其含量,以体积百分数表示。

2 试剂2.1 40%氢氧化钾水溶液:40克氢氧化钾溶于6 0毫升蒸馏水中。

2.2 氨性氯化亚铜溶液:32克氯化亚铜和30克氯化氨溶于100毫升蒸馏水中。

然后加入100毫升浓氨水。

2.3 焦性没食子酸溶液:28克焦性没食子酸溶于50毫升蒸馏水中,再加130毫升33%的氢氧化钾溶液。

2.4 饱合食盐水:饱含食盐水中加入少许硫酸,再加入1~2滴甲基橙指示剂,使溶液变为红色。

2.5 10%硫酸溶液:量取蒸馏水95毫升,慢慢加入浓硫酸6毫升摇匀。

3 反应原理用40%的氢氧化钾溶液吸收二氧化碳,其反应方程式为:22322KOH+CO K CO H O →+用焦性没食子酸溶液吸收氧气,其反应式为: 633633263323622632C H (OH)3KOH C H (OK)3H O12C H (OK)O (KO)C H H C (OK)H O 2+→++→-+ 用氨性氯化亚铜溶液吸收一氧化碳,其反应式为:2222222424Cu Cl 2CO Cu Cl 2COCu Cl 2CO 4NH3H O 2Cu (COONH )2NH Cl +→⋅⋅++→++用10%的硫酸溶液吸收上步反应中放出的氨气,以保证气体的体积不发生变化,其反应式为:243424H SO 2NH (NH )SO +→4 试验步骤4.1 将三通活塞打开和大气相通,把水准瓶位置放高,使量气管充满液体,关闭三通活塞,将吸收管的活塞打开,将四个吸收瓶中的溶液充满,升至尖端,关闭二通活塞。

4.2 将样品接到三通活塞上,然后开通,使量气管充满100毫升的试样气体,关闭三通活塞(在取样时反复用样品冲洗2~3次量气管),再打开吸收瓶Ⅰ的通路,慢慢高举水准瓶至量气管上刻线处,再放下,这样连续3~4次,使气体全通过吸收瓶I ,将吸收瓶I 的气体赶尽,然后以同样操作手续使剩余气体通过吸收瓶Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,记下每次吸收完毕的体积毫升数。

奥氏气体分析仪安全操作规程奥氏气体分析仪工作原理:利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分,用40%的氢氧化钠吸收试样中的二氧化碳;用焦没食子酸钾溶液吸收试样中的氧气;用氨性氯化亚铜溶液来吸收试样中的一氧化碳。

然后根据吸收前后试样体积的变化来计算各组分的含量。

CH4和H2用爆炸燃烧法测定,剩余气体为N2。

分析步骤:(1)首先检查分析仪器的密封情况。

关闭所有旋塞观察三分钟,如果液面没有变化说明不漏气。

(2)将样气送入量气管然后全部排出,置换三次,确保仪器内没有空气。

准确量取样气100ml为V1。

读数时保持封闭液瓶内液面与量气管内液面水平。

(3)第一个吸收瓶的作用是吸收二氧化碳。

因为氢氧化钾溶液可以吸收CO2及少量H2S等酸性气体,而其他组分对之不干扰,故排在第一。

将样气送入二氧化碳吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,如果两次度数一致说明气体完全吸收,吸收至读数不变记为V2。

(4)第二个吸收瓶的作用是吸收不饱和烃。

不饱和烃在硫酸银的催化下,能和浓硫酸起加成反应而被吸收。

将样气送入不饱和烃吸收瓶,往返吸收最少12次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V3。

(5)第三个吸收瓶的作用是吸收氧气。

焦性没食子酸碱性溶液能吸收O2,同时也能吸收酸性气体如CO2,所以应该把CO2等酸性气体排除后再吸收O2。

将样气送入氧气吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V4。

(6)第四,五,六个吸收瓶作用是吸收一氧化碳。

氯化亚铜氨溶液能吸收CO,但此溶液与二氧化碳,不饱和烃,氧气都能作用,因此放在最后。

吸收过程中,氯化亚铜氨溶液中NH3会逸出,所以CO被吸收完毕后,需用5%的硫酸溶液除去残气中的NH3,因为煤气中CO含量高,应使用两个CO吸收瓶。

将样气送入第一个CO吸收瓶往返吸收最少18次,再用第二个CO吸收瓶往返吸收最少8次,再送入硫酸吸收瓶往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变为V5。

奥氏气体分析仪安全操作规程奥氏气体分析仪工作原理:利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分,用40%的氢氧化钠吸收试样中的二氧化碳;用焦没食子酸钾溶液吸收试样中的氧气;用氨性氯化亚铜溶液来吸收试样中的一氧化碳。

然后根据吸收前后试样体积的变化来计算各组分的含量。

CH4和H2用爆炸燃烧法测定,剩余气体为N2。

分析步骤:(1)首先检查分析仪器的密封情况。

关闭所有旋塞观察三分钟,如果液面没有变化说明不漏气。

(2)将样气送入量气管然后全部排出,置换三次,确保仪器内没有空气。

准确量取样气100ml为V1。

读数时保持封闭液瓶内液面与量气管内液面水平。

(3)第一个吸收瓶的作用是吸收二氧化碳。

因为氢氧化钾溶液可以吸收CO2及少量H2S等酸性气体,而其他组分对之不干扰,故排在第一。

将样气送入二氧化碳吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,如果两次度数一致说明气体完全吸收,吸收至读数不变记为V2。

(4)第二个吸收瓶的作用是吸收不饱和烃。

不饱和烃在硫酸银的催化下,能和浓硫酸起加成反应而被吸收。

将样气送入不饱和烃吸收瓶,往返吸收最少12次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V3。

(5)第三个吸收瓶的作用是吸收氧气。

焦性没食子酸碱性溶液能吸收O2,同时也能吸收酸性气体如CO2,所以应该把CO2等酸性气体排除后再吸收O2。

将样气送入氧气吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V4。

(6)第四,五,六个吸收瓶作用是吸收一氧化碳。

氯化亚铜氨溶液能吸收CO,但此溶液与二氧化碳,不饱和烃,氧气都能作用,因此放在最后。

吸收过程中,氯化亚铜氨溶液中NH3会逸出,所以CO被吸收完毕后,需用5%的硫酸溶液除去残气中的NH3,因为煤气中CO含量高,应使用两个CO吸收瓶。

将样气送入第一个CO吸收瓶往返吸收最少18次,再用第二个CO吸收瓶往返吸收最少8次,再送入硫酸吸收瓶往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变为V5。

奥氏气体分析仪测定氧气含量方法(一)方法原理分别选择对氧气及二氧化碳吸收能力较强的化学试剂充分吸收混合气体中的氧气及二氧化碳。

通过量气筒的读数来计算被吸收气体所点的气体百分数。

(二)仪器与试剂1.仪器奥氏气体分析仪。

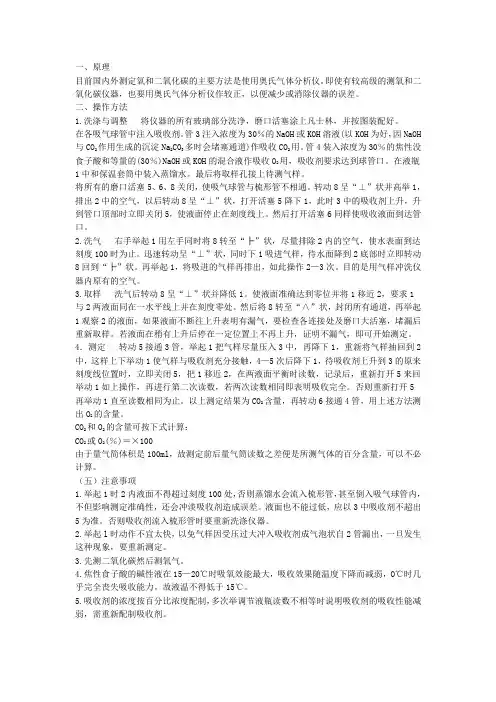

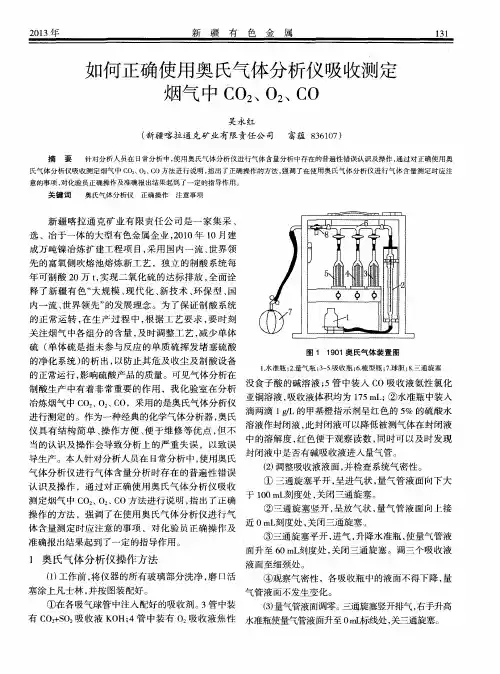

仪器结构如图所示。

奥氏气体分析仪结构图1 调节液瓶2 量气筒3、4 吸气球管5,6 三通活塞7 取样孔8 旋塞9 放气孔2.试剂焦性没食子酸、氢氧化钾(或是氢氧化钠)、氯化钠、液体石蜡、盐酸、甲基橙、凡士林。

(三)仪器结构1、梳形管是带有几个活塞的梳形连通管,其右端与量气筒2连接,左端为取样孔7,套上胶管即与欲测气样相连。

磨口活塞5、6各连接一个吸气球管,它控制着气样进出吸气球管。

活塞8起调节进排气或关闭作用。

梳形管在仪器中起着连通枢纽的作用。

2.吸气球管吸气球管3、4分甲乙两部分,两者底部由一个U形玻璃管连通,甲管内装有许多小玻璃管,以增大吸收剂与气样的接触面积,甲管顶端与梳形管上的磨口活塞相连,乙管为缓冲管。

吸收球管内装有吸收剂,作为吸收测定气样用。

3、量气筒量气筒2为一有刻度的圆管(一般为100ml),底口通过胶管与调节瓶1相连,用来测量气样体积。

刻度管固定在一圆形套筒内,套筒上下应密封并装满水,以保证量气筒的温度稳定。

4、调节液瓶调节液瓶l是一个下口玻璃瓶,开口处用胶管与量气筒底部相连,瓶内装蒸馏水。

由于它的提高与降低,造成瓶中水位的变动而形成不同的水压,使气样被吸入或排出或被压进吸气管使气样与吸收剂反应。

5、三通活塞它是一个带有丁字形通孔的磨口三通活塞,转动活塞8改变丁字形通孔的位置呈“⊥”状、“├”状、“∧”状,起着取气或关闭的作用。

活塞5、6的通气孔一般呈“⊥”状,使气体先后进出吸气球管,洗涤CO2和O2气体。

(四)操作方法1、洗涤与调整将仪器的所有玻璃部分洗净,磨口活塞涂上凡士林,并按图装配好。

在各吸气球管中注入吸收剂。

管3注入浓度为30%的NaOH或KOH溶液(以KOH为好,因NaOH与CO2作用生成的沉淀Na2CO3多时会堵塞通道)作吸收CO2用。

奥氏气体分析仪安全操作规程奥氏气体分析仪工作原理:利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分,用40%的氢氧化钠吸收试样中的二氧化碳;用焦没食子酸钾溶液吸收试样中的氧气;用氨性氯化亚铜溶液来吸收试样中的一氧化碳。

然后根据吸收前后试样体积的变化来计算各组分的含量。

CH4和H2用爆炸燃烧法测定,剩余气体为N2。

分析步骤:首先检查分析仪器的密封情况。

关闭所有旋塞观察三分钟,如果液面没有变化说明不漏气。

将样气送入量气管然后全部排出,置换三次,确保仪器内没有空气。

准确量取样气100ml为V1。

读数时保持封闭液瓶内液面与量气管内液面水平。

第一个吸收瓶的作用是吸收二氧化碳。

因为氢氧化钾溶液可以吸收CO2及少量H2S等酸性气体,而其他组分对之不干扰,故排在第一。

将样气送入二氧化碳吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,如果两次度数一致说明气体完全吸收,吸收至读数不变记为V2。

第二个吸收瓶的作用是吸收不饱和烃。

不饱和烃在硫酸银的催化下,能和浓硫酸起加成反应而被吸收。

将样气送入不饱和烃吸收瓶,往返吸收最少12次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V3。

第三个吸收瓶的作用是吸收氧气。

焦性没食子酸碱性溶液能吸收O2,同时也能吸收酸性气体如CO2,所以应该把CO2等酸性气体排除后再吸收O2。

将样气送入氧气吸收瓶,往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变记为V4。

第四,五,六个吸收瓶作用是吸收一氧化碳。

氯化亚铜氨溶液能吸收CO,但此溶液与二氧化碳,不饱和烃,氧气都能作用,因此放在最后。

吸收过程中,氯化亚铜氨溶液中NH3会逸出,所以CO被吸收完毕后,需用5%的硫酸溶液除去残气中的NH3,因为煤气中CO 含量高,应使用两个CO吸收瓶。

将样气送入第一个CO吸收瓶往返吸收最少18次,再用第二个CO吸收瓶往返吸收最少8次,再送入硫酸吸收瓶往返吸收最少8次,然后将样气送入量气管读数,再往返吸收两次后重新读数,吸收至读数不变为V5。