高一历史第一课

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:2

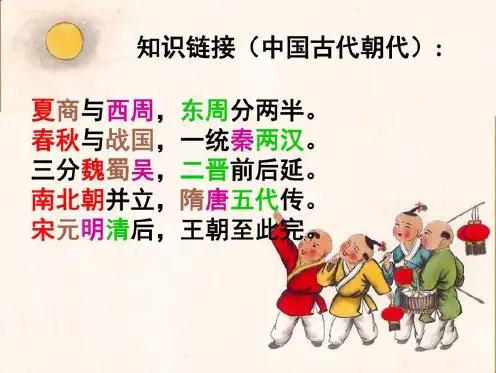

高一历史1到12课主要知识点第一课:人类社会的形成与发展1. 人类起源和早期社会- 原始社会的特点- 石器时代的出现2. 农业革命与古代文明的兴起- 农业革命的意义与影响- 早期文明的代表:埃及、巴比伦、印度河流域、黄河流域等3. 秦汉时代的统一与繁荣- 秦朝的建立与统一- 汉朝的兴起与发展第二课:欧洲中世纪1. 罗马帝国的灭亡与封建社会的形成- 罗马帝国的分裂与灭亡- 封建社会的主要特点2. 封建社会的政治体制和经济形态 - 封建君主制的特点- 领主经济的特点3. 教会的权威与信仰的传播- 教会在中世纪社会中的地位- 十字军东征与宗教改革第三课:大航海时代与文艺复兴1. 大航海的开启与地理大发现- 15世纪欧洲的大航海时代- 地理大发现对世界历史的影响2. 文艺复兴的起源与影响- 文艺复兴运动的兴起与特点- 文艺复兴对欧洲社会的影响3. 宗教改革与宗教战争- 宗教改革运动的兴起与领袖- 宗教战争对欧洲的影响第四课:近代欧洲的启示1. 工业革命与现代资本主义的兴起 - 工业革命的主要内容和影响- 现代资本主义经济体系的形成2. 法国大革命与近代政治思潮- 法国大革命的背景和意义- 近代政治思潮的兴起与传播3. 近代国际关系与帝国主义- 近代国际关系的主要特点- 帝国主义的兴起与扩张第五课:中国近代史概述1. 清末社会的困局与灾难- 清朝政治与经济问题- 内患与外侮2. 辛亥革命与中华民国的成立- 辛亥革命的背景与影响- 中华民国的建立与发展3. 新文化运动与五四运动- 新文化运动的兴起与意义- 五四运动对中国的影响第六课:第一次世界大战1. 第一次世界大战的爆发与发展 - 导致第一次世界大战的原因 - 第一次世界大战的战场与结果2. 《凡尔赛和约》与战后的国际关系- 《凡尔赛和约》的签订与内容- 战后国际关系的主要特点3. 资本主义经济危机与法西斯主义的兴起 - 十月革命与苏联的建立- 法西斯主义在欧洲的发展与影响第七课:第二次世界大战1. 第二次世界大战的爆发与战场- 导致第二次世界大战的原因- 第二次世界大战的战场与进程2. 世界反法西斯战争与联合国的成立- 世界反法西斯战争的背景与意义- 联合国的成立与发展3. 冷战与两极格局的形成- 冷战的起因与特点- 两极格局对世界的影响第八课:中国新民主主义革命1. 中国国民党与中国共产党的创立与发展 - 孙中山提出的“三民主义”和新三民主义 - 中国共产党的发展与思想2. 农村包围城市与土地革命- 农村革命根据地的建立与发展- 土地革命的意义与影响3. 抗日战争与中国革命的胜利- 全面抗战的爆发与进程- 抗日战争胜利后中国革命的发展第九课:新中国的建立与社会主义建设1. 中华人民共和国的成立与政治建设- 中华人民共和国的历史背景与成立- 新中国的初步政治建设2. 社会主义建设与文化大革命- 社会主义建设的主要内容和成就- 文化大革命的背景与特点3. 改革开放与中国的发展- 改革开放的起因和目标- 中国改革开放的主要成就与发展第十课:冷战与中国的对外关系1. 冷战与国际关系重心的转移- 冷战时期世界的两极格局- 世界国际关系的重心逐渐转向亚洲和中国2. 中苏关系的嬗变与三个世界理论- 中苏关系的冷却与破裂- 中国对世界格局的贡献与主张3. 中美关系的重塑与新时期的中国外交 - 中美建交与两国关系的发展- 中国在国际事务中的地位与作用第十一课:世界社会主义的发展与分裂1. 世界社会主义国家的建立与探索- 俄国十月革命与苏联的建立- 东欧社会主义国家的探索和建设2. 东西方社会主义的分道扬镳- 赫鲁晓夫时期苏联的改革与后果- 中国与苏联的分裂与对立3. 世界社会主义的衰落与挑战- 社会主义国家的经济困境- 资本主义的复辟与社会主义的挑战第十二课:当代世界格局与发展趋势1. 全球化与国际经济合作- 全球化与经济一体化趋势- 国际经济合作的机制与组织2. 当代世界地缘政治格局的变化- 世界主要大国的力量变化与较量- 地缘政治格局的新特征和趋势3. 新世纪的挑战与发展趋势- 当代世界的主要挑战与问题- 新世纪的发展趋势与展望以上是高一历史1到12课的主要知识点梳理。

高一历史必修一第一课笔记

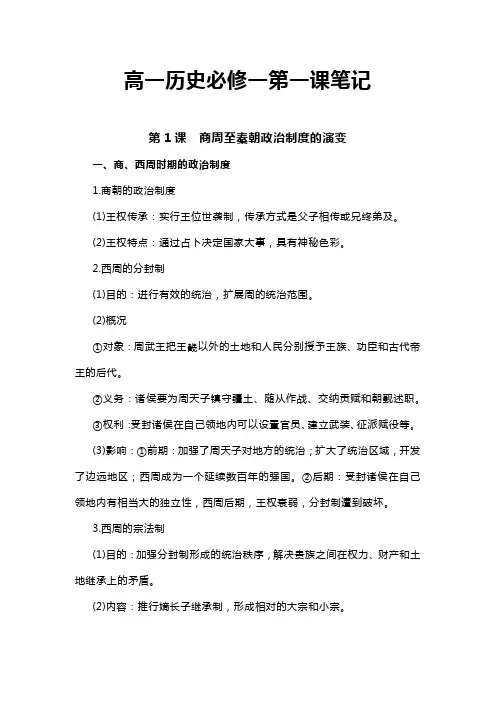

第1课商周至秦朝政治制度的演变

一、商、西周时期的政治制度

1.商朝的政治制度

(1)王权传承:实行王位世袭制,传承方式是父子相传或兄终弟及。

(2)王权特点:通过占卜决定国家大事,具有神秘色彩。

2.西周的分封制

(1)目的:进行有效的统治,扩展周的统治范围。

(2)概况

①对象:周武王把王畿以外的土地和人民分别授予王族、功臣和古代帝王的后代。

②义务:诸侯要为周天子镇守疆土、随从作战、交纳贡赋和朝觐述职。

③权利:受封诸侯在自己领地内可以设置官员、建立武装、征派赋役等。

(3)影响:①前期:加强了周天子对地方的统治;扩大了统治区域,开发了边远地区;西周成为一个延续数百年的强国。

②后期:受封诸侯在自己领地内有相当大的独立性,西周后期,王权衰弱,分封制遭到破坏。

3.西周的宗法制

(1)目的:加强分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。

(2)内容:推行嫡长子继承制,形成相对的大宗和小宗。

(3)地方官制:推广郡县制

①在春秋战国基础上全面推行。

②郡由中央政府直接管辖,下设若干县。

③郡、县长官都由皇帝直接任命。

3.影响

(1)实现了对地方政权直接有效的控制。

(2)奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝沿用,并不断加强和完善。

①背景:雍正帝为办理西北军务,在宫内设置军机处。

②职责:军机大臣每日跪受笔录,军国大事由皇帝裁决。

③影响:不仅提高了行政效率,而且加强了君主专制,中央集权进一步得到巩固。

高一上学期历史每课的知识点第一课:古代文明与人类起源1. 人类的起源和演化:包括人类起源地、直立行走的进化过程、早期人类的生活方式等。

2. 文明的定义与特征:讲解文明的定义和文明的特征,如农业经济的产生、城市的兴起、文字的出现等。

3. 河流流域的古代文明发展:介绍古代黄河流域、亚洲河流流域等地区的古代文明发展,如古埃及、古巴比伦等。

第二课:古代东亚文明1. 夏朝的建立与社会制度:了解夏朝的建立和夏朝的统治者禹,探究夏朝的社会制度和政治制度。

2. 商朝的兴起与商代的社会变迁:介绍商朝的兴起、商代的社会变迁,包括商朝的都城和统治者等。

3. 周朝的建立与封建制度:讲解周朝的建立及封建制度的兴起,包括宗法制度、天子的权力等。

第三课:古代印度文明与佛教的兴起1. 印度河流域的古代文明:了解印度河流域的古代文明,包括哈拉帕文明的发现、城市规划和生活方式等。

2. 犍陀罗的创立:介绍犍陀罗的创立者釋迦牟尼、佛教的基本教义和佛教在印度的发展。

3. 佛教对印度和世界的影响:讲解佛教在印度和其他地区的传播,以及对印度文化和其他文化的影响。

第四课:古代希腊文明1. 希腊城邦的兴起与民主制度:了解希腊城邦的兴起和民主制度,在政治、社会和经济方面的特点。

2. 古希腊的文化与艺术:介绍古希腊的文化和艺术,包括哲学、戏剧、雕塑等方面的成就。

3. 亚历山大帝国的扩张与文化融合:讲解亚历山大大帝国的扩张和征服,以及在征服过程中的文化融合和传播。

第五课:古代罗马文明1. 共和制与帝国制:介绍古罗马的政治制度,包括共和制和帝国制的特点和变迁。

2. 罗马法律与宗教:讲解古罗马的法律制度和宗教信仰,包括法律的特点和影响以及宗教的发展和影响。

3. 罗马文化的传播与衰落:了解古罗马文化的传播和衰落,包括拉丁语的传播和影响以及西罗马帝国的瓦解。

第六课:古代非洲文明1. 埃及文明的兴起与发展:了解埃及文明的兴起和发展,包括法老王的统治、金字塔的建造等。

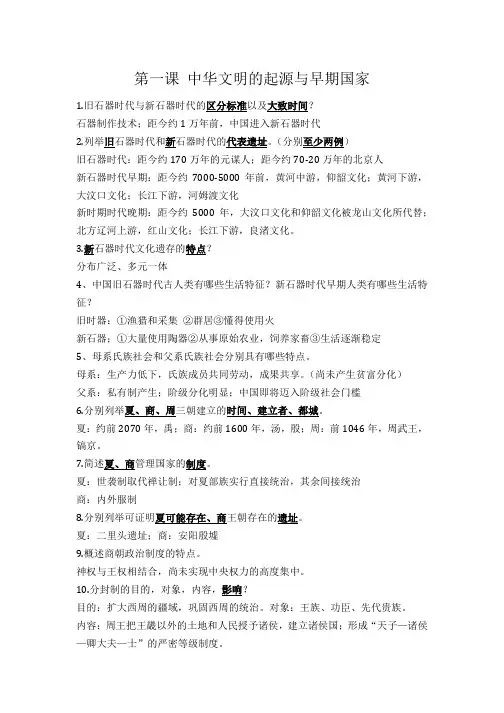

第一课中华文明的起源与早期国家1.旧石器时代与新石器时代的区分标准以及大致时间?石器制作技术;距今约1万年前,中国进入新石器时代2.列举旧石器时代和新石器时代的代表遗址。

(分别至少两例)旧石器时代:距今约170万年的元谋人;距今约70-20万年的北京人新石器时代早期:距今约7000-5000年前,黄河中游,仰韶文化;黄河下游,大汶口文化;长江下游,河姆渡文化新时期时代晚期:距今约5000年,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替;北方辽河上游,红山文化;长江下游,良渚文化。

3.新石器时代文化遗存的特点?分布广泛、多元一体4、中国旧石器时代古人类有哪些生活特征?新石器时代早期人类有哪些生活特征?旧时器:①渔猎和采集②群居③懂得使用火新石器;①大量使用陶器②从事原始农业,饲养家畜③生活逐渐稳定5、母系氏族社会和父系氏族社会分别具有哪些特点。

母系:生产力低下,氏族成员共同劳动,成果共享。

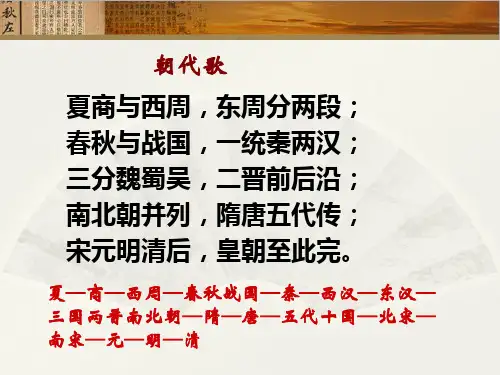

(尚未产生贫富分化)父系:私有制产生;阶级分化明显;中国即将迈入阶级社会门槛6.分别列举夏、商、周三朝建立的时间、建立者、都城。

夏:约前2070年,禹;商:约前1600年,汤,殷;周:前1046年,周武王,镐京。

7.简述夏、商管理国家的制度。

夏:世袭制取代禅让制;对夏部族实行直接统治,其余间接统治商:内外服制8.分别列举可证明夏可能存在、商王朝存在的遗址。

夏:二里头遗址;商:安阳殷墟9.概述商朝政治制度的特点。

神权与王权相结合,尚未实现中央权力的高度集中。

10.分封制的目的,对象,内容,影响?目的:扩大西周的疆域,巩固西周的统治。

对象:王族、功臣、先代贵族。

内容:周王把王畿以外的土地和人民授予诸侯,建立诸侯国;形成“天子—诸侯—卿大夫—士”的严密等级制度。

影响:加强了周天子对地方的政治统治11、宗法制的含义,原则,特点,影响。

含义:以父系血缘关系的亲疏来维系政治等级,巩固国家统治的制度。

(权力的继承)原则:嫡长子继承制(核心)特点:规定相对的大小宗关系。

高一历史必修一第一课课件一、教学内容本节课选自高一历史必修一第一课《古代中国的政治制度》,详细内容主要包括第一章“夏商政治制度”和第二章“西周政治制度”。

具体包括夏商的政治制度特点、西周的宗法制度、分封制度以及早期的政治制度等内容。

二、教学目标1. 让学生了解和掌握夏商政治制度的基本特点,认识到其在中国古代政治制度发展中的地位和作用。

2. 使学生理解西周宗法制度和分封制度的内容、意义及其对后世的影响。

3. 培养学生的历史思维能力和对政治制度的分析能力,提高学生的历史素养。

三、教学难点与重点教学难点:夏商政治制度的特点、西周宗法制度和分封制度的内涵及其影响。

教学重点:夏商政治制度的基本特点、西周宗法制度和分封制度的主要内容。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示夏商时期的文物图片,引发学生对古代政治制度的好奇心,进而引入本节课的主题。

2. 讲解:详细讲解夏商政治制度的基本特点,如世袭制、神权政治等,再分析西周宗法制度和分封制度的内容、意义及其影响。

3. 实践情景引入:设定一个夏商时期的场景,让学生扮演不同角色,体验当时的社会生活,从而加深对政治制度的理解。

4. 例题讲解:解答关于夏商政治制度和西周宗法制度、分封制度的典型题目,帮助学生巩固所学知识。

5. 随堂练习:布置与教学内容相关的练习题,检查学生对知识的掌握情况。

七、板书设计1. 夏商政治制度:世袭制神权政治2. 西周政治制度:宗法制度分封制度八、作业设计1. 作业题目:(1)简述夏商政治制度的基本特点。

(2)分析西周宗法制度和分封制度的主要内容及其影响。

2. 答案:(1)夏商政治制度的基本特点有世袭制、神权政治等。

(2)西周宗法制度主要包括宗族组织、宗法观念和宗法制度;分封制度主要包括诸侯国的设立、分封原则和分封制度的影响。

九、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学过程中,注意引导学生积极参与,关注学生的学习反馈,调整教学方法和节奏。

第一课:中华文明的起源与早期国家一、石器时代的古人类和文化遗存1、旧石器时代概念:以方法制作石器的时代。

代表:距今约170万年的和距今约70万至20万年的。

生产与生活:从事和,过着生活。

元谋人、北京人已经学会。

2、新石器时代(距今约1万年)概念:以方法制作石器的时代。

生产与生活:从事和畜牧业,出现定居生活。

二、从部落到国家国家的产生禹建立夏朝:约公元年,我国最早的奴隶制国家夏朝建立。

王位代替禅让制:禹死后,其子启继位。

三、商和西周商朝建立与迁都:约公元年商汤灭夏,建立商朝,多次迁都。

统治特点:实行制,有较为成熟的文字系统(甲骨文)。

西周建立与都城:公元年周武王灭商,建立西周,定都。

国人暴动与西周灭亡:时期发生国人暴动,西周逐渐走向衰落。

制度:和宗法制。

【合作探究】1、新、旧石器时代文化遗存的特点?2、分封制、宗法制、礼乐制间的关系第二课诸侯纷争与变法运动一、列国纷争与华夏认同1.列国纷争(1)春秋五霸:时期,国、晋国、楚国、吴国与越国等先后建立了霸权,史书将这一时期建立霸权的诸侯国国君统称为“春秋五霸”。

(2) 与田氏取齐:春秋后期到战国前期,一些诸侯国的掌握了实权,晋国的韩、赵、魏三家大夫将晋国瓜分,齐国大夫田氏也取代了原来的姜姓国君。

(3)战国七雄:经过长期纷争,许多中小诸侯国消失了,形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个大国,史称“战国七雄”。

周王室在公元前256年被秦国吞并。

2.华夏认同(1)华夏含义:春秋时期,各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进而自称为“华夏”。

(2)认同的原因:列国纷争;各民族之间往来频繁、联系密切。

(3)认同的表现:华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被所认同;战国时期内迁各族逐渐融入族。

(4)影响:华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛。

二、经济发展与变法运动1.经济发展(1)农业:农具开始使用,得到推广;各国纷纷兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂。

第1课中华文明的起源与早期国家A组必备基础巩固题组1石器时代的古人类和文化遗存1.1965年,研究人员在云南省元谋县上那蚌村挖掘到两颗古人类门齿化石。

经测定,其生活年代距今约170万年。

元谋人的发现可以实证()A.中国是远古人类的重要起源地B.远古人类起源于中国C.中国有170万年的文明史D.云南是中华民族的摇篮2.人类学家摩尔根将人类从旧石器时代发展到新石器时代称为由“蒙昧时代”进入“野蛮时代”,其进步性主要表现在()A.贫富分化出现B.用火烹饪食物C.原始农业产生D.游牧文明诞生3.根据下图判断,该示意图表达的主题是()A.原始农业的影响B.多元一体的基础C.阶级分化的加剧D.早期国家的形成4.在距今一万年前后,稻和粟分别在长江流域和黄河流域相对独立地起源。

迄今为止,在山东、河南、陕西和山西等地,考古发现龙山文化时期的稻作遗存有30多处。

这表明龙山文化时期() A.多元一体格局的出现 B.精耕细作技术的初显C.迈入阶级社会的门槛D.区域间存在物种交流题组2从部落到国家5.在山西襄汾陶寺遗址发掘过程中,考古队员发现了规模空前的城址、与之相匹配的王墓、世界最早的观象台、气势恢宏的宫殿、独立的仓储区、官方管理下的手工业区等。

这反映出这一时期()A.处于仰韶文化时期B.属于母系氏族公社时期C.中华文明多元一体D.具备了国家的初始形态6.据记载,夏朝设立分掌不同事务的管理机构,中央官吏有六卿等,地方官吏有“牧正”“九州之伯”等。

“夏有乱政而作《禹刑》”,监狱称为“夏台”。

上述材料表明夏朝()A.已经有了国家权力机构B.已出现了中央集权制度C.已出现分封制和宗法制D.已经实行嫡长子继承制题组3商和西周7.(2024江西南昌期末)在甲骨文中,“德”字左边是表示路口或行动的符号,右边是一只眼睛。

西周铭文的“德”字多了一个心字底,如下图。

“德”字的发展历程反映了()A.汉字由简至繁的演变趋势B.商周崇德重道的治国理念C.古代汉字在西周臻于成熟D.主流思想影响了书法艺术8.“‘商朝的外服’主要是指一些慑于商王武力强大而服属于商王的时叛时服的异族邦;而在西周,(诸侯国)则成为周王朝在边疆有力的‘屏藩’。

高一历史必修一第一课教案模板【教学目标】1.让学生了解中国历史的悠久传统和古代文明的特点。

2.培养学生对历史事件、历史人物和历史现象的分析能力。

3.引导学生关注历史对现代社会的影响,激发学生热爱历史的情感。

【教学重点】1.中国古代文明的特点及历史地位。

2.历史事件、历史人物和历史现象的分析方法。

【教学难点】1.中国古代文明与西方文明的比较。

2.历史事件、历史人物和历史现象的内在联系。

【教学准备】1.教材:高一历史必修一第一课2.课件:中国古代文明发展脉络图、历史事件时间线、相关历史人物图片等3.案例分析材料【教学过程】一、导入1.向学生展示中国古代文明发展脉络图,引导学生关注中国历史的悠久传统。

2.提问:同学们,你们知道中国历史上有哪些著名的文明古国吗?它们分别具有哪些特点?二、新课导入1.讲解中国古代文明的特点,如:农业文明、儒家文化、中央集权等。

2.分析中国古代文明在世界历史中的地位,如:四大发明、古代科技等。

三、案例分析1.案例一:秦始皇统一六国让学生阅读教材,了解秦始皇统一六国的背景、过程和意义。

引导学生分析秦始皇统一六国对当时社会的影响,如:政治、经济、文化等。

2.案例二:汉朝时期的丝绸之路让学生阅读教材,了解丝绸之路的起源、发展及其意义。

引导学生分析丝绸之路对当时社会的影响,如:经济、文化交流等。

四、课堂讨论中国古代文明有哪些值得我们传承和发扬的特点?如何看待中国古代文明对现代社会的影响?五、课堂小结2.强调学习历史的重要性,激发学生热爱历史的情感。

六、课后作业1.阅读教材,整理中国古代文明的发展脉络。

【教学反思】1.本节课的教学目标是否达到?2.学生对历史事件、历史人物和历史现象的分析能力是否有所提高?3.学生对历史的热爱程度是否有所增强?根据反思结果,调整教学方法和策略,为下一节课做好准备。

重难点补充:一、教学过程1.导入教师展示中国古代文明发展脉络图,并提问:“同学们,这张图展示的是什么呢?你们能从中看出中国历史有多悠久吗?”2.新课导入教师讲解:“我们今天要学习的是中国古代文明的特点,这些特点不仅影响了古代,也对现代有着深远的影响。

高一历史第一课必备知识点一、古代文明的兴起古代文明的兴起是人类发展史上的重要事件,它标志着人类社会的发展进入了一个新的阶段。

古代文明主要分为四大文明:埃及文明、美索不达米亚文明、印度河文明和黄河流域文明。

这些文明的兴起与河流流域的肥沃土地、气候条件以及人类社会的进步有着密切的联系。

二、古代的大河流域文明1. 埃及文明埃及位于尼罗河流域,是世界上最早的国家之一。

埃及人民以农业为主,利用尼罗河的水源进行灌溉,发展了良好的农业生产。

他们建设了众多的灌溉设施和水利工程,使农业生产得到了大大提高。

此外,埃及还发展了独特的文字——象形文字,并建立了强大的中央集权国家。

2. 美索不达米亚文明美索不达米亚地区位于两大河流——底格里斯河和幼发拉底河流域,被称为“河流之地”。

这里是世界上最早的城市和国家出现的地方之一。

美索不达米亚人发明了著名的楔形文字,并建立了社会分工明确、法律完善的城邦制国家。

3. 印度河文明印度河流域文明位于印度次大陆。

印度河文明的重要遗址哈拉帕是世界上最早的城市之一,也是印度次大陆最早的城市。

印度河文明的特点是城市规划严谨、排水系统发达,而且他们还发明了象形文字。

4.黄河流域文明黄河流域文明是中国古代文明的代表。

黄河流域的气候条件较为恶劣,经常发生洪水和干旱。

然而,黄河流域的土地肥沃,适合农业发展。

在黄河流域,人们发展了大型的水利工程,保护农田,提高农业生产能力。

黄河流域还是中国古代文明的发源地,诞生了中华民族的源泉。

三、古代帝国的兴起1. 帝国的定义和特点帝国是指一个由一个中央集权国家统治的庞大领土和多种民族所组成的政治实体。

帝国的特点包括:领土广阔、民族众多、政治权力高度集中、社会阶层明显、文化多元、贸易繁荣等。

2. 古代帝国的兴起古代世界中,出现了一系列的大帝国,如秦朝、汉朝、罗马帝国、拜占庭帝国等。

这些帝国的兴起与统治者的权力扩张、军事征服、政治手段和文化传播等因素密切相关。

四、文明的交流与融合古代文明之间的交流与融合是人类文明史上的重要现象。

高一历史第一课《夏商周的政治制度》教案

一、说教材

夏商周的政治制度这一课时主要概括了我国早期国家政治制度王位世袭制、分封制和宗法制以及主要特点。

本课内容我们这一单元的重要内容之一,为后面课程的学习奠定了基础,具有承上启下的作用。

通过这一课的学习可以使学生了解到夏商周的政治制度,夏商周三朝的兴起、强盛和衰落。

从而使学生对古代中国的政治制度有了更深入的认识。

依据历史课程标准的要求,按照本部分教学内容特点,结合学生的年龄特征和学习水平,我把本节课的教学目标分为以下几个部分:

1、知识目标了解宗法制和分封制的基本内容,认识中国早期政治制度的特点。

在掌握基本历史知识的过程中,进一步提高阅读和通过多种途径获取历史信息的能力;通过对历史事实的分析、综合、比较、归纳、概括等认知活动,培养历史思维和解决问题的能力。

2、能力目标通过对《夏商周的政治制度》的学习,理解西周宗法制和分封制的内容和特点的基础上,学会探究它对中国社会深远的影响。

培养历史思维和解决问题的能力。

3、情意目标通过历史学习,进一步了解中国国情,激发对祖国历史与文化的自豪感,逐步形成对国家、民族的历史使命感和社会责任感。

本节课的教学重点为:西周的分封制和宗法制。

难点为:夏商周政治制度的特点。

二、说教法

依据新课程理念倡导的“自主、合作、探究”的学习方式,为实现教学目标,结合本课教学内容的特点和学生的实际情况,我将综合运用讲授法、讨论法、谈话法这几种教学方法。

讲授法可以向学生系统的传授科学知识,充分发挥教师的主导作用;讨论法在于启发诱导,发挥学生的主体地位。

谈话法则体现教师的主导性与学生的主体性相结合的原则,加强师生双边的情感交流。

三、说学法

根据高中学生的年龄和心理特征、新课改中“改变历史学习方式”的理念,我主要从以下几方面指导学生学习:

(1)引导学生观察情境、分析情境,提高他们的观察能力,学会利用辨证法的观点分析问题和解决问题的能力。

(2)引导学生在自主学习的基础上互相讨论,相互合作,在合作中学习,在合作中求进步,从而培养学生的合作意识,这也是新课改中所提倡的一种学习方式。

四、说教学程序

为完成教学目标,解决教学重点,突破教学难点,我将按以下三个部分展开课堂教学:用约5分钟时间进行导入部分,主要是复习和引入新课。

用约20分钟时间进行正体部分。

主要是通过讲练结合的方式完成对_____ 、______、______ 、________几部分的学习。

最后,用约5分钟的时间进行尾声部分,主要是小结和作业。

我的说课就到这里,下面进入试讲环节。

1、导入新课(写题目)

说起大禹治水的传说,我想同学们都是耳熟能详的。

有哪位同学愿意为大家讲讲大禹治水的故事?(提问,评价。

)我们中国国家的形成,与传说中的大禹治水有密切的联系。

大禹治水需要统一指挥和动员各地人民的力量,加强对人民的组织管理。

所以,大禹治水和发展农业的过程就成为打破氏族部落组织,由地域关系代替血缘关系,王权专制代替氏族民主,国家行政管理逐步成长的过程。

伴随着私有制和阶级对立的发展,由于战争的频繁,禹的权力

越来越大,以致发展成个人专断。

据说有一次禹召集各部落首领开会,一个首领因迟到而被禹杀了。

可见,禹似乎已不是群众的首领,而是至高无上的国王了。

这反映了中国早期的政治管理制度开始具备雏形。

2、讲授新知识

一、夏商的政治制度(写提纲)

约公元前2070年,禹正式建立了我国第一个王朝----夏。

设问:此时的夏朝已经不是一个部落而是一个国家。

为什么?(让学生思考回答)

教师归纳总结:部落是按血缘结合在一起的;国家按地区来管理的,禹治水成功后,就把天下分为九州,派“九牧”去管理,这表明夏已具有国家的职能,而不是靠氏族的血缘关系来维系。

还有一点值得同学们注意的就是:禹死之后,由他的儿子启以世袭制而不是“禅让制”的形式继承了王位。

1.王位世袭取代禅让制

传说中,禹一方面奉行“禅让”同时也积极培植儿子启的势力,禹死后,虽推举伯益为首领,但启凭借实力夺取了部落联盟首领的位置,从而结束了这种军事民主制的历史,此后王位世袭制确立,它通过“父死子继,兄终弟及”的形式,保持着王位在家族内部的承继,“家天下”的局面从此确立。

奴隶社会是阶级社会的开始,它用“天下为家”的局面打破了原始社会的平等和无剥削压迫的“天下为公”的局面,但这是一个历史的进步。

因为奴隶社会形态的出现是建立在生产力高于原始社会生产力发展水平的基础上。

从夏朝开始就已经建立起从中央到地方的行政管理制度。

2.夏商的中央地方制度

(对于夏商的政治制度,可以引导学生课下去搜集有关夏商的官位及其职能的文献和考古资料来进一步了解夏商政治制度的特点。

最后教师给学生概括指出:)夏商时从中央到地方就已经建立起行政管理制度;最高的时国王,中央有相、卿士,地方封侯、伯,有臣属的方国。

奴隶制的等级关系已初步确立。

对后周的分封制和宗法制有直接影响。

3、结束部分总结归纳,布置课外作业

现在我们回顾一下本节课的知识内容,本节课我们学习了从汉到元中央政治制度的演变、地方政治制度的演变以及科举制度的演变,其中交叠着君权与相权、中央与地方的矛盾冲突,演变的趋势和矛盾发展的结果是君主专制中央集权的不断加强。

)

最后我布置了以下几个题目:分析古代中国君主专制中央集权的不断强化对中国社会产生了什么样的影响?和我国现在的政治制度有不有联系? 让学生课后认真思考。

)

今天我的说课和试讲就到此结束了,谢谢大家!希望各位评委老师给予批评指导。