第四章第二节一

- 格式:ppt

- 大小:847.50 KB

- 文档页数:44

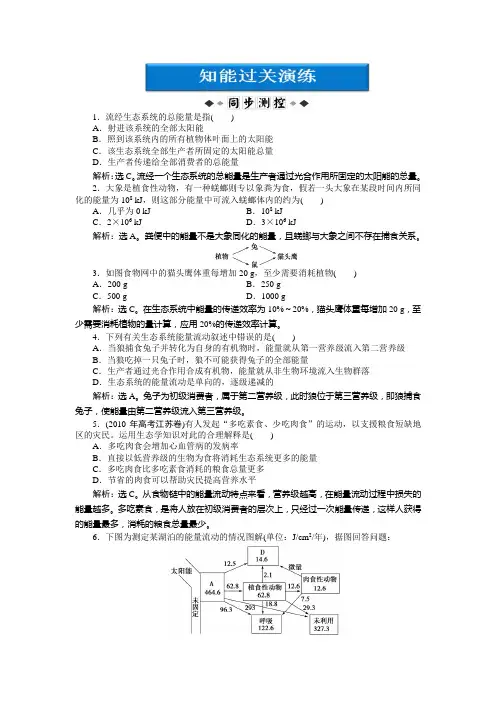

1.流经生态系统的总能量是指()A.射进该系统的全部太阳能B.照到该系统内的所有植物体叶面上的太阳能C.该生态系统全部生产者所固定的太阳能总量D.生产者传递给全部消费者的总能量解析:选C。

流经一个生态系统的总能量是生产者通过光合作用所固定的太阳能的总量。

2.大象是植食性动物,有一种蜣螂则专以象粪为食,假若一头大象在某段时间内所同化的能量为108 kJ,则这部分能量中可流入蜣螂体内的约为()A.几乎为0 kJ B.108 kJC.2×106 kJ D.3×106 kJ解析:选A。

粪便中的能量不是大象同化的能量,且蜣螂与大象之间不存在捕食关系。

3.如图食物网中的猫头鹰体重每增加20 g,至少需要消耗植物()A.200 g B.250 gC.500 g D.1000 g解析:选C。

在生态系统中能量的传递效率为10%~20%,猫头鹰体重每增加20 g,至少需要消耗植物的量计算,应用20%的传递效率计算。

4.下列有关生态系统能量流动叙述中错误的是()A.当狼捕食兔子并转化为自身的有机物时,能量就从第一营养级流入第二营养级B.当狼吃掉一只兔子时,狼不可能获得兔子的全部能量C.生产者通过光合作用合成有机物,能量就从非生物环境流入生物群落D.生态系统的能量流动是单向的,逐级递减的解析:选A。

兔子为初级消费者,属于第二营养级,此时狼位于第三营养级,即狼捕食兔子,使能量由第二营养级流入第三营养级。

5.(2010年高考江苏卷)有人发起“多吃素食、少吃肉食”的运动,以支援粮食短缺地区的灾民。

运用生态学知识对此的合理解释是()A.多吃肉食会增加心血管病的发病率B.直接以低营养级的生物为食将消耗生态系统更多的能量C.多吃肉食比多吃素食消耗的粮食总量更多D.节省的肉食可以帮助灾民提高营养水平解析:选C。

从食物链中的能量流动特点来看,营养级越高,在能量流动过程中损失的能量越多。

多吃素食,是将人放在初级消费者的层次上,只经过一次能量传递,这样人获得的能量最多,消耗的粮食总量最少。

1.“人妖”是泰国的特色旅游之一.在泰国,法律规定“人妖”的性别为男性,是通过药物催促,手术辅之,生理机能戕残而成.这里的“药物”主要指的是()A.雌激素B.雄激素C.神经递质D.淋巴因子解析:选A.人妖是通过过量打针、吃药、注射雌激素,包括口服避孕药等,使内分泌失调,产生男人女性化的方法形成的.2.将蛙的卵巢放入含有蛙脑垂体提取液的培养液中,同时检测某种激素的含量.经过一段时间培养后,再检测培养液中该激素的含量,发现该激素含量增加,这种激素是()A.促性腺激素释放激素B.促性腺激素C.促甲状腺激素D.雌激素解析:选D.垂体能分泌促激素,可促进相应器官的激素分泌,分析各个选项,与此相符的是D. 3.由同一器官分泌,且生物效应相反的一组激素是()A.胰岛素和胰高血糖素B.肾上腺素和肾上腺皮质激素C.促甲状腺激素和生长激素D.甲状腺激素和促甲状腺激素解析:选A.胰岛素的生理功能是降低血糖浓度,胰高血糖素的生理功能是升高血糖浓度,两者为拮抗作用,且两者都由胰岛分泌.4.能分泌促甲状腺激素释放激素、催乳素和胰岛素的结构分别是()A.垂体、卵巢、胰岛A细胞B.垂体、下丘脑、胰岛A细胞C.下丘脑、垂体、胰岛B细胞D.下丘脑、卵巢、胰岛B细胞解析:选C.促甲状激素释放激素是下丘脑合成和分泌的,作用于垂体;催乳素是由垂体分泌;胰岛素是由胰岛中的胰岛B细胞分泌的,有降低血糖浓度的作用.5.人体内,因为缺乏激素而引起的一组疾病是()①呆小症②糖尿病③白化病④血友病⑤巨人症⑥侏儒症A.①②④⑤B.②③⑥C.①②⑥D.①④⑥解析:选C.呆小症是幼年时缺少甲状腺激素引起的;糖尿病主要是缺少胰岛素造成的;白化病、血友病是基因突变引起的遗传病;巨人症是幼年时生长激素分泌过多造成的,侏儒症则是生长激素过少造成的.6.下列动物腺体中都能产生激素的是()A.睾丸和垂体B.肠腺和胰腺C.乳腺和肾上腺D.卵巢和肝脏解析:选A.激素是由动物体内的内分泌腺产生的,属于内分泌腺的有睾丸、垂体、卵巢和胰岛.而肠腺、胰腺、肝脏和乳腺都是外分泌腺,分泌的物质都不是激素.7.体重近似,发育正常的A、B、C、D四只雄性小狗,A不做处理,B、C、D分别做手术处理.几个月后,得到如下表所示结果(单位:毫克/100毫升血液),根据不同实验条件下小狗体内激素的变化情况回答:(1)A(2)B狗被切除了__________.(3)C狗被切除了__________.(4)D狗被切除了__________.(5)正常情况下,长得最肥的狗是:__________.解析:这是一个实验结论分析题,所用方法是生理学上常用方法,主要是通过对动物体某器官切除,观察动物生理变化,从而推断该腺体的功能或向这种动物体内注射该腺体的提取物或移植该腺体组织,通过对动物生理现象的观察并与正常生长发育的动物作对比研究,确定该腺体所具有的分泌功能及分泌物的作用.从题设条件不难看出,不做任何处理的A是作为对照的,通过其他各组数据与A组的比较,不难推出被切除的结构.答案:(1)对照(2)甲状腺(3)垂体(4)睾丸(5)D。

《细胞膜流动镶嵌模型》学案设计必修一第四章第二节一课时一、学习目标本节内容在生物课标中属于“简述细胞膜系统的结构和功能”的范围,具体教学目标是:①、能够说出细胞膜的结构;②、能够正确认识细胞膜的结构与功能关系,有利于学生树立正确的科学观和世界观;③、通过探究学习,使学生掌握基本的思维方法,特别是抽象逻辑思维、辩证思维、创造性思维能力得到进一步发展;④、认知的自觉性,自我评价和自我控制能力有相应提高;⑤、初步形成建立生物模型的思想;二、教材分析本节隶属第四章,该章共有三节。

第一节主要从实验实例和生活实例来说明细胞膜是选择透过性膜。

这种膜的特性与结构有关,所以第二节内容是学习生物膜的结构。

生物膜的结构又是解释第三节内容“物质跨膜运输的方式”的基础。

这三节内容的内在联系是:现象-结构-功能。

由此可见,本节《生物膜的流动镶嵌模型》在第四章中起着承上启下的作用,并体现出了结构与功能相适应的观点。

同时本节内容和前面的第二章中的“化合物”和第三章中的“细胞膜”、“生物膜系统”等内容又有一定的联系。

三、学习过程(一)目标引入回顾细胞三维结构模型的制作,讨论制作细胞膜的材料,归纳出细胞膜的功能特点;1、2、3、?细胞膜功能特点与细胞膜结构有什么关系呢?(二)学习探究1、欧文顿试验发现:细胞膜对不同物质的通透性,物质比物质更容易通过细胞膜。

因此,欧文顿提出,细胞膜是由组成。

?细胞膜的成分仅仅是磷脂分子吗?2、20世纪初,科学家首次分离出动物细胞膜。

证明细胞膜主要成分是和。

?脂质分子和蛋白质分子是如何共同组成细胞膜的?3、荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的倍,从而提出:。

?依据磷脂分子的特性,请画出磷脂双分子层在水中的排列方式:?蛋白质位于细胞膜的什么位置?4、人、鼠细胞融合实验说明组成细胞膜具的磷脂分子和蛋白质分子都不是的,而是具有。

?尝试画出细胞膜的结构模式图:(三)课时作业课堂练习1.细胞膜主要成分是( )。

第二节化学与资源综合利用、环境保护学习目标1.了解煤、石油、天然气作为能源及化工原料的综合利用。

2.掌握煤的干馏、液化、气化的原理及利用。

3.掌握石油的裂化、裂解反应及聚合反应的定义及应用。

4.了解环境污染及其治理、绿色化学的含义。

5.认识到关心科学、研究科学和探索科学的精神。

教学重难点:本节教学重点:煤的干馏、液化、气化的原理及利用,石油的裂化、裂解反应及聚合反应的定义及应用,环境污染及其治理、绿色化学的含义。

本节教学难点:石油裂化的原理课时安排:两课时教学过程:前言:工业生产需要大量的原料,消耗大量的能源。

在得到所需的产品的同时产生了大量的废气、废水和废渣。

处理不当就会污染环境。

气候变暖、臭氧层破坏、酸雨和赤潮等全球性和区域性环境问题,正在威胁着人类的生存和发展,保护自然环境已成为实现人类社会可持续发展的重要课题。

【新课】第一课时煤、石油和天然气的综合利用迄今为止,煤、石油、天然气仍是人类使用的主要能源,同时也是重要的化工原料。

如何实现化石燃料的综合利用,提高利用率,减少化石燃料燃烧所造成的环境污染,是人类面临的重大挑战。

一、煤的组成及其综合利用1.煤的组成煤是由有机物和少量的无机物组成的复杂混合物。

主要含C元素,还含有少量的H、O、N、S等元素。

2.煤的综合利用煤的综合利用主要是通过煤的干馏、煤的液化、和气化,获得洁净的燃料和多种化工原料。

(1)煤的干馏煤干馏是指将煤隔绝空气加高温使之分解,得到焦炭、煤焦油、煤气。

煤干馏过程中发生一系列复杂的化学反应,从煤干馏产物中可获得重要的化工原料,如氢气、甲烷、乙烯、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、萘、酚类等。

煤的干馏实验装置如图:煤干馏的主要产品和用途煤的汽化和液化就是使煤变成清洁能源的有效途径,与此同时煤的燃烧效率等也得到提高(2)煤的气化将煤中的有机物转化为可燃性气体的过程,主要反应为:C (s)+H2O(g) −−→−高温 CO(g)+H2(g)这是一个吸热反应,所需热量一般都由同时进行的碳的燃烧反应来提供。

第四章非金属及其化合物

第二节富集在海水中的元素——氯

第一课时

一、本节教材分析:本节由两部分组成:一是氯气的性质、用途,二是Cl-的检验,再在科学视野中对卤素作了简单的介绍。

教材从海洋中富含的大量的食盐入手,引入海洋中富集的元素氯,然后从原子的结构分析其化学性质,从舍勒对氯气的发现引入实验室制法,再安排氯气的性质及用途的学习,最后学习氯离子的检验。

本课时(第一课时)教材分析:教材首先介绍了人们熟悉的含氯元素的盐,让学生在认识上有一种亲近感;由于物质结构决定性质,按下来介绍氯原子的结构。

本课时的重点是学习氯气的性质。

教材安排氯气与金属及非金属的反应,以使学生了解其在反应中体现出的强氧化性。

二、教学设计思路:利用讲故事的手段来引出课题,多媒体展示大海的美景及晒盐场,创设学习情境激发学生的学习兴趣,通过分析结构预测氯元素原子在自然界的存在形态和性质。

对氯气与金属和非金属的反应,通过学生阅读图片和观看视频总结反应现象和书写化学方程式,并引导学生从氧化还原反应的角度来理解和认识这些化学反应,并得出氯气具有强氧化性。

教案:。

第2节特异性免疫第1课时体液免疫[学习目标] 1.理解免疫系统对病原体的识别。

2.概述体液免疫的过程。

1.免疫系统对病原体的识别(1)身份标签①成分:一般为蛋白质。

②特点:病毒、细菌等病原体带有各自的身份标签。

(2)识别方式:免疫细胞靠细胞表面的受体来辨认。

2.体液免疫(1)概念:B细胞激活后可以产生抗体,由于抗体存在于体液中,所以这种主要靠抗体“作战”的方式称为体液免疫。

(2)基本过程①一些病原体可以和B细胞接触,这为激活B细胞提供了第一个信号。

②一些病原体被树突状细胞、B细胞等抗原呈递细胞摄取。

③抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞。

④辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活B细胞的第二个信号;辅助性T细胞开始分裂、分化,并分泌细胞因子。

⑤B细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化,大部分分化为浆细胞,小部分分化为记忆B细胞。

细胞因子能促进B细胞的分裂、分化过程。

⑥浆细胞产生和分泌大量抗体,抗体可以随体液在全身循环并与这种病原体结合。

抗体与病原体的结合可以抑制病原体的增殖或对人体细胞的黏附。

判断正误(1)病毒、细菌及人体细胞的分子标签是不同的()(2)感染人体的流感病毒可被人体免疫系统直接识别()(3)当相同的抗原再次入侵机体时,记忆B细胞会迅速产生大量抗体,消灭抗原()(4)浆细胞会在抗原的刺激作用下产生抗体()(5)当同一种抗原再次进入机体时,产生的浆细胞均来自记忆细胞()(6)B细胞只要接受了相应抗原的直接刺激就会分泌特异性抗体()答案(1)√(2)√(3)×(4)×(5)×(6)×特别提醒(1)记忆B细胞再次接触相同抗原时,增殖分化形成浆细胞才能产生抗体。

(2)在二次免疫时,浆细胞可来自B细胞的增殖分化,也可来自记忆B细胞的增殖分化。

(3)浆细胞不能识别抗原,是唯一能产生抗体的细胞。

一、体液免疫的过程1.分析体液免疫的研究历程,回答相关问题:(1)1948年,法格雷乌斯证明抗体是受抗原刺激后,由淋巴细胞转化成的浆细胞产生的。

第二节电解池第1课时电解原理[核心素养发展目标] 1.宏观辨识与微观探析:从宏观和微观的角度理解电解池中电子的移动、阴阳离子的移动、阴阳两极上的反应及其变化、电流形成的过程和原理。

2.证据推理与模型认知:建立对电解过程的系统分析认识的思维模型,理解电解的规律,会判断电解的产物,会书写电解的电极反应式和总反应式。

一、电解原理1.实验探究:电解CuCl2溶液(1)按下图所示装置完成实验,并填写下表。

实验现象实验结论原因分析电流表指针发生偏转说明电解质溶液导电,形成闭合回路电解质溶液导电的过程就是被电解的过程与负极相连的b极上逐渐覆盖了一层红色物质析出金属铜阴极:Cu2++2e-=Cu(还原反应)与正极相连的a极上有刺激性气味的气体产生,能使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝产生了氯气阳极:2Cl--2e-=Cl2↑(氧化反应)2.电解和电解池(1)电解:使电流通过电解质溶液(或熔融电解质)而在阳极、阴极引起氧化还原反应的过程。

(2)电解池:将电能转化为化学能的装置(也称电解槽)。

(3)电解池的构成条件①直流电源;②两个电极;③电解质溶液或熔融电解质;④形成闭合回路。

3.电解原理(1)电解池的两个电极必须是两个活动性不同的电极(×)(2)在电解池中与外接电源负极相连的电极是阴极(√)(3)电解池中,电子从阳极流入电源正极(√)(4)电解质溶液的导电实验发生化学变化(√)(5)电解池的阳极发生还原反应(×)1.如下图所示装置中属于电解池的是________(填序号)。

【参考答案】③⑥【试题解析】根据电解池的构成条件逐个判断。

①②⑤无外接直流电源,不能构成电解池;④无电解质溶液或熔融电解质;⑦中蔗糖属于非电解质,不能构成电解池;⑧没有形成闭合回路,不能构成电解池。

2.如图所示是电解稀盐酸的装置,其中c、d为石墨电极。

试回答下列问题:(1)a电极为________,b电极为________。

(2)c电极为________,电极反应式为________________________,发生了________反应。