人教版高中地理新教材(通用版)选择性必修1----第四章 第二节

- 格式:pptx

- 大小:2.78 MB

- 文档页数:51

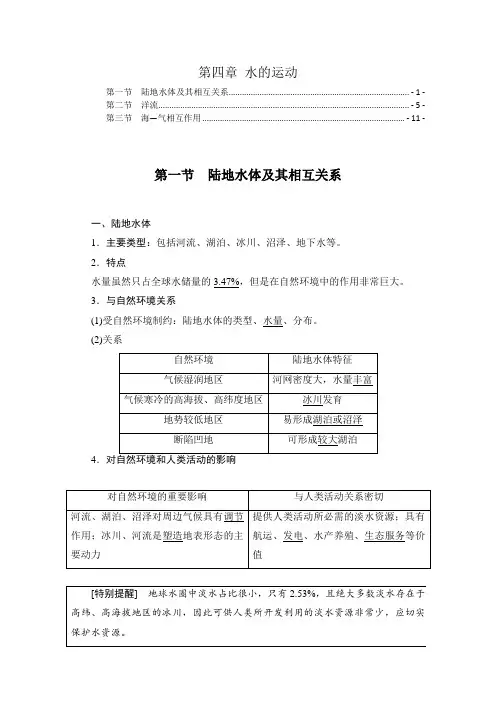

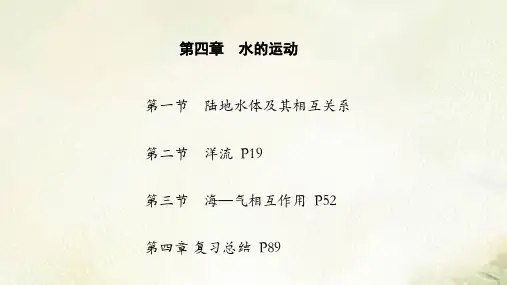

第四章水的运动第一节陆地水体及其相互关系.................................................................................. - 1 - 第二节洋流.................................................................................................................. - 5 - 第三节海—气相互作用 ............................................................................................ - 11 -第一节陆地水体及其相互关系一、陆地水体1.主要类型:包括河流、湖泊、冰川、沼泽、地下水等。

2.特点水量虽然只占全球水储量的3.47%,但是在自然环境中的作用非常巨大。

3.与自然环境关系(1)受自然环境制约:陆地水体的类型、水量、分布。

(2)关系4.[案例探究] 贝加尔湖——世界上最大的淡水湖泊 (1)形成原因:地壳断陷形成。

(2)地质状况:所在区域构造运动活跃、多地震温泉、目前仍在不断加深。

(3)水文状况:冬季封冻期长、蒸发量小、湖泊最深水体交换周期长。

1.实质:陆地水体之间存在水的交换和转化。

2.河流是连接其他水体的纽带 (1)河流与湖泊①河流中下游的湖泊——调节河流径流。

②山地的湖泊——可成为河流源头。

③内流区的许多河流最终注入湖泊。

(2)河流与地下水相互补给⎩⎨⎧丰水期:河流补给地下水枯水期:地下水补给河流 (3)河流与冰川、积雪补给水量随气温变化而变化⎩⎨⎧高山永久积雪地区:夏季河流径流量大冬季有积雪的地区:河流会出现春汛[微思考] 以雨水补给为主的河流,汛期都在夏季。

这种说法对吗? [提示] 以雨水补给为主的河流,汛期不一定都在夏季,如地中海气候区冬季降水丰富,河流汛期在冬季。

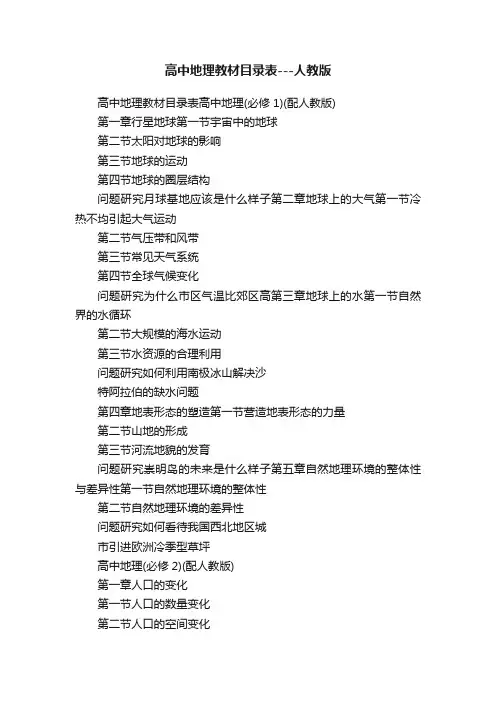

高中地理教材目录表---人教版高中地理教材目录表高中地理(必修1)(配人教版)第一章行星地球第一节宇宙中的地球第二节太阳对地球的影响第三节地球的运动第四节地球的圈层结构问题研究月球基地应该是什么样子第二章地球上的大气第一节冷热不均引起大气运动第二节气压带和风带第三节常见天气系统第四节全球气候变化问题研究为什么市区气温比郊区高第三章地球上的水第一节自然界的水循环第二节大规模的海水运动第三节水资源的合理利用问题研究如何利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题第四章地表形态的塑造第一节营造地表形态的力量第二节山地的形成第三节河流地貌的发育问题研究崇明岛的未来是什么样子第五章自然地理环境的整体性与差异性第一节自然地理环境的整体性第二节自然地理环境的差异性问题研究如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪高中地理(必修2)(配人教版)第一章人口的变化第一节人口的数量变化第二节人口的空间变化第三节人口的合理容量问题研究如何看待农民工现象第二章城市与城市化第一节城市内部空间结构第二节不同等级城市的服务功能第三节城市化-问题研究从市中心到郊区,你选择住在哪里第三章农业地域的形成与发展第一节农业的区位选择第二节以种植业为主的农业地域类型第三节以畜牧业为主的农业地域类型问题研究家乡的农业园区会是什么样第四章工业地域的形成与发展第一节工业的区位因素与区位选择第二节工业地域的形成第三节传统工业区与新工业区问题研究煤城焦作出路何在第五章交通运输布局及其影响第一节交通运输方式和布局第二节交通运输布局变化的影响问题研究北京的自行车是多了还是少了第六章人类与地理环境的协调发展第一节人地关系思想的演变第二节中国的可持续发展实践问题研究绿色食品知多少高中地理(必修3)(配人教版)第一章区域地理环境和人类活动第一节区域和区域差异第二节区域地理坏境对人类活动的影响.第三节人类活动对区域地理环境的影响第二章区域可持续发展第一节中国黄土高原水土流失的治理第二节美国田纳西河流域的治理第三节中国东北地区农业的可持续发展第四节德国鲁尔区的探索第五节中国江苏省工业化和城市化的探索第三章地理信息技术的应用第一节全球定位系统的应用第二节遥感技术的应用第三节地理信息系统的应用第四节数字地球。

第四章 第二节一、单项选择题如图a、b在赤道附近,c、d在40°N附近。

读甲、乙两海域的海水表层水温等值线分布图,完成1~2题。

1.图中甲、乙两海域有风海流流过,关于该风海流的说法,正确的是( D )①途经a处,流向为自东向西②途经b处,流向为自西向东③途经c处,流向为自东向西④途经d处,流向为自西向东A.①② B.②③C.③④ D.①④[解析] 根据海水等温线可以确定海域位置,再结合洋流模式、风带可知:赤道大洋东侧附近的甲海域有南北赤道暖流从东向西流经a处,位于北半球中纬度大洋西侧的乙海域受盛行西风影响而形成北大西洋暖流或北太平洋暖流,其从西向东流经d处。

2.下列关于该图的说法,正确的是( B )A.甲、乙两海域都有利于形成大型渔场B.乙海域有利于形成大渔场,甲海域反之C.甲、乙两海域都位于大洋东岸D.甲位于大洋西岸,乙位于大洋东岸[解析] 根据洋流模式、风带和海水等温线可知:甲海域位于赤道附近大洋东侧;乙海域位于北半球中纬度大洋西侧,有寒暖流交汇,有利于大渔场形成。

太平洋表层海水可通过白令海峡流入北冰洋,其在北冰洋表层海洋环流和物质能量输运过程中发挥着重要作用。

太平洋流入北冰洋的海水量及物质能量受季节性风向影响最为明显。

下图示意太平洋表层海水经白令海峡流入北冰洋。

据此完成3~4题。

3.太平洋表层海水年内流入楚科奇海域最多的时段为( C )A.12~次年2月B.3~5月C.6~8月D.9~11月4.太平洋表层海水过多流入对楚科奇海域带来的主要影响有( A )A.加速海冰消融B.区域温度降低C.区域降水减少D.海陆轮廓变化[解析] 第3题,根据材料信息“太平洋流入北冰洋海水量受季节性风向影响最为明显”可知,图示海域夏季随气压带、风带北移,南部海域以偏南风为主,且楚科奇海域夏季极地东风势力较弱,年内流入北冰洋海水量最多,C正确,A、B、D错误。

所以选C。

第4题,太平洋海水从低纬地区注入高纬地区,暖海水会加剧楚科奇海域海冰消融,故A正确。

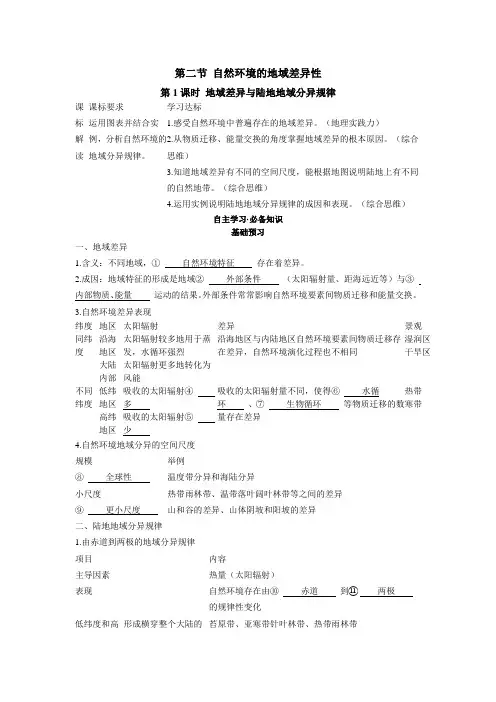

第二节自然环境的地域差异性第1课时地域差异与陆地地域分异规律课标解读课标要求学习达标运用图表并结合实例,分析自然环境的地域分异规律。

1.感受自然环境中普遍存在的地域差异。

(地理实践力)2.从物质迁移、能量交换的角度掌握地域差异的根本原因。

(综合思维)3.知道地域差异有不同的空间尺度,能根据地图说明陆地上有不同的自然地带。

(综合思维)4.运用实例说明陆地地域分异规律的成因和表现。

(综合思维)自主学习·必备知识基础预习一、地域差异1.含义:不同地域,①自然环境特征存在着差异。

2.成因:地域特征的形成是地域②外部条件(太阳辐射量、距海远近等)与③内部物质、能量运动的结果。

外部条件常常影响自然环境要素间物质迁移和能量交换。

3.自然环境差异表现纬度地区太阳辐射差异景观同纬度沿海地区太阳辐射较多地用于蒸发,水循环强烈沿海地区与内陆地区自然环境要素间物质迁移存在差异,自然环境演化过程也不相同湿润区干旱区大陆内部太阳辐射更多地转化为风能不同纬度低纬地区吸收的太阳辐射④多吸收的太阳辐射量不同,使得⑥水循环、⑦生物循环等物质迁移的数量存在差异热带寒带高纬地区吸收的太阳辐射⑤少4.自然环境地域分异的空间尺度规模举例⑧全球性温度带分异和海陆分异小尺度热带雨林带、温带落叶阔叶林带等之间的差异⑨更小尺度山和谷的差异、山体阴坡和阳坡的差异二、陆地地域分异规律1.由赤道到两极的地域分异规律项目内容主导因素热量(太阳辐射)表现自然环境存在由⑩赤道到⑪两极的规律性变化低纬度和高形成横穿整个大陆的苔原带、亚寒带针叶林带、热带雨林带纬度地区 自然地带中纬度地区 在一定范围内东西向延伸、南北向更替的自然地带 大陆东岸:⑫ 亚热带常绿阔叶林带 、温带落叶阔叶林带与针阔叶混交林带大陆西岸:⑬ 亚热带常绿硬叶林带 、温带落叶阔叶林带2.从沿海向内陆的地域分异规律项目内容 主导因素⑭ 水分 (海陆分布) 表现自然环境存在从沿海向内陆的规律性变化 中纬度地区 呈现森林带—⑮ 草原带 —荒漠带的变化规律特别提醒 森林自然地带一般分布于湿润和半湿润地区,是生产量最大的陆地自然地带。

《洋流》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本作业设计旨在通过《洋流》课程的学习,使学生掌握洋流的基本概念、分布规律及其对地理环境的影响,能够运用所学知识分析实际问题,提高地理学科素养和综合运用能力。

二、作业内容(一)知识梳理1. 洋流的基本概念及分类。

2. 世界主要洋流的分布及其流向。

3. 洋流对气候、海洋生物及航行的影响。

(二)实践应用1. 案例分析:选择一个地区的洋流系统,分析其分布特点及对当地气候、海洋环境的影响。

2. 地图应用:利用地理地图,标出世界主要洋流的走向,并尝试分析其形成原因。

3. 情境模拟:设计一个与洋流相关的实际场景,如渔场的形成、航道的选择等,分析洋流在其中的作用。

(三)拓展延伸1. 阅读相关文献或网络资源,了解人类活动对洋流的影响及洋流对全球气候变化的响应。

2. 小组讨论:探讨如何利用洋流知识为实际生产生活服务,如海洋资源的开发利用等。

三、作业要求1. 知识梳理部分要求学生对所学知识进行系统整理,形成知识网络。

2. 实践应用部分要求学生结合地图、案例等材料,深入分析洋流的分布及其影响。

3. 拓展延伸部分要求学生通过阅读、讨论等方式,拓展视野,加深对洋流的认识。

4. 作业需在规定时间内完成,字迹工整,答案清晰。

5. 小组讨论的成果需以报告形式呈现,报告内容包括讨论主题、成员分工、讨论过程、结论与建议等。

四、作业评价1. 教师根据学生完成情况,对知识梳理部分进行评价,检查学生是否掌握洋流的基本概念及分类。

2. 通过实践应用部分的作业,评价学生对洋流分布及其影响的理解程度。

3. 根据拓展延伸部分的成果,评价学生的视野拓展情况及对洋流知识的综合运用能力。

4. 小组讨论的报告将作为评价学生团队合作和沟通能力的重要依据。

五、作业反馈1. 教师将对学生的作业进行批改,指出错误并给出修改意见。

2. 通过课堂讲解和答疑,帮助学生理解难点和疑点。

3. 对优秀作业进行展示和表扬,激励学生积极参与课堂学习。