北京城市空间结构研究及其与世界级城市的比较

- 格式:doc

- 大小:12.89 KB

- 文档页数:3

城市地理:探索世界各大城市的特色引言城市地理是一门研究城市空间结构、城市发展与城市环境的学科。

在这个充满活力和多样性的世界中,不同的城市拥有独特的特色和氛围。

通过探索世界各大城市的特色,我们可以更好地了解世界的多样性和城市发展的趋势。

本文将带您走进几个国际知名城市,探索它们的魅力所在。

1. 纽约市:世界的城市纽约被誉为世界的城市,是美国最大的都市,也是全球经济中心之一。

这座城市有着独特的多元化和包容性。

在纽约,您可以欣赏到世界各地的文化、美食和艺术。

从曼哈顿的摩天大楼到布鲁克林的街头艺术,纽约散发着无穷的魅力。

1.1 曼哈顿:摩天大楼的天堂曼哈顿是纽约市的核心区域,也是全球著名的摩天大楼聚集地。

在这里,您可以欣赏到长岛的绝美风景、华尔街的金融帝国和百老汇的音乐剧。

摩天大楼的傲人高度给人一种壮观的震撼力,同时也展示了现代城市建设的伟大成就。

1.2 布鲁克林:充满活力的文化艺术区布鲁克林是纽约市的一个区域,以其丰富的文化和艺术氛围而闻名。

这里有许多艺术画廊、餐馆和音乐场,吸引着来自世界各地的艺术家和创意人才。

从威廉斯堡的潮流时尚到康尼岛的游乐场,布鲁克林是一个充满活力和创造力的地方。

2. 东京:现代化与传统的交融东京是日本的首都,也是世界上最大的城市之一。

东京以其现代化与传统文化的交融而闻名。

在这座城市里,您可以欣赏到现代摩天大楼和古老神社的共存。

东京是一个充满创意和创新的城市,在科技、时尚和文化方面都具有引领力。

2.1 混沌与秩序的城市景观东京的城市景观充满了活力和独特性。

您可以在涩谷感受到年轻人的潮流文化,可以在银座品味到奢华购物体验,还可以在上野公园欣赏到美丽的樱花。

东京的城市景观既有世界最繁忙的街道,又有宁静的公园和庙宇,展现了混沌与秩序的和谐统一。

2.2 传统与现代的文化体验东京是一个融汇传统和现代的文化城市。

您可以参观古老的浅草寺,感受传统佛教的庄严,也可以去涩谷的时尚街区感受年轻人的创意和时尚潮流。

国内外历史街区对比分析研究汇总(一)

览,胡同文化节等。

区的保护尤为重要。

保留历史延续性的街区洋溢着生活的活力。

上图为自中心纪念碑处向外放射状伸展的两条街道。

1974年,七暑区被宣布为伦敦的历史保护区域,伦敦人开始细心地在维护七唇区的魅力。

卢森堡公园香榭丽舍大道

塞纳河

古罗马斗兽场

西安古城墙钟楼广场

芝加哥的唐人街历史城区水上建筑

新颖的规划首都的建设,

加大设计理念,整体规划,

园林

为主。

造成发展后劲不足。

民俗:快摇船。

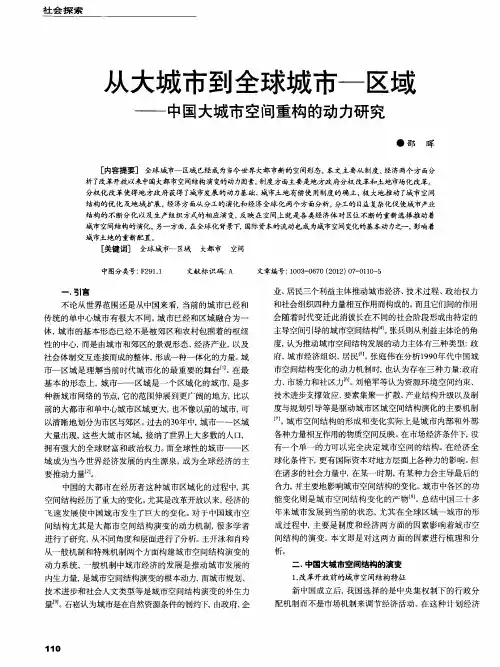

北京城市空间结构研究及其与世界级城市的比较当前,北京人口拥挤、产业过度集聚等“大城市病”日益突显。

诸多学者将北京作为一个整体对象在宏观尺度上研究其空间结构,并比较与东京、纽约、伦敦三大世界级城市的空间结构差异,进而分析北京大城市病产生的原因。

然而对北京城市内部空间结构的具体问题以及与世界级城市内部空间结构的具体差异研究不足。

本文在北京建成区范围内重点研究其内部的常住人口、产业的空间分布结构,并基于可获得的东京、伦敦与纽约三大世界级城市的相关数据,比较北京与三大世界级城市的空间结构差异,为北京人口疏解、行业布局优化、用地合理配置、缓解“大城市病”提供针对性建议。

首先基于空间尺度效应,提出降尺度、变阈值提取城市建成区的新方法,进而利用GF-2遥感数据提取北京与三大世界级城市的建成区。

其次,分析北京建成区街道单元的常住人口分布,构建街道单元的常住人口数量与居住建筑体积的关系模型,模拟北京建成区百米格网的常住人口分布;利用点密度指标生成常住人口点密度分布图,分析北京精细尺度的常住人口空间分布结构。

第三,利用电子地图兴趣点大数据,模拟北京建成区主要行业的点密度分布,分析主要行业的空间分布结构。

第四,结合生成的北京建成区常住人口点密度与行业点密度数据,利用偏离度指数分析北京建成区常住人口与主要行业空间分布的偏离度。

第五,基于东京、伦敦与纽约小地域尺度的人口普查数据,模拟其百米格网的常住人口分布,比较北京与三大世界级城市精细尺度的常住人口空间分布结构差异;基于土地覆盖分类数据,利用景观格局相关指数比较北京与三大世界级城市的用地结构差异。

主要研究结论如下:(1)北京建成区常住人口呈现为“M”型的空间分布结构,距离城市中心1-3千米、5-10千米的环带为常住人口集聚的峰值区域,常住人口数量分别为314.1万人、532.1万人,距离城市中心10千米范围内的常住人口共1077.3万,超过北京建成区常住总人口的80%;北京建成区常住人口密度的空间差异大,四环以外的部分区域常住人口点密度低于5000人/平方千米,四环以内的部分区域常住人口点密度超过2.5万人/平方千米。

![2[1]1城市空间结构(二)用](https://uimg.taocdn.com/ab79723ccaaedd3382c4d35b.webp)

国内外关于城镇化水平的衡量标准本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!中央明确指出,解决好“三农”问题,必须协调推进工业化、城镇化和农业现代化,努力形成城乡经济社会发展一体化新格局;国务院在批复北京城市总体规划时,也提出了“以建设世界城市为努力目标,不断提高北京在世界城市体系中的地位和作用”的要求。

这都促使北京积极稳妥地加快城镇化步伐。

为更好地理解城镇化的实质,我们就如何衡量和比较国内外城镇化水平的问题,进行了研究。

一、城镇化水平的核算方法城镇化与城市化并没有实质的区别。

我国长期存在“城市化”和“城镇化”两种提法,指的都是相对于“乡”而言的“城”发展壮大的过程,相对应的英文也是同一个词(Urbanization,为避免翻译不准确影响读者理解,个别地方引用了原文)。

中国城市与区域规划学界和地理学界1982年召开的“中国城镇化道路问题学术讨论会”,曾指出城市化与城镇化为同义语,并建议以“城市化”替代“城镇化”。

国家正式文件曾使用过“城市化”的提法。

2000年发布的《中共中央、国务院关于促进小城镇健康发展的若干意见》提出“加快我国城镇化进程”,此后国家正式文件都使用“城镇化”的提法。

之所以使用“城镇化”而不是”城市化”的提法,主要是因为我国曾长期实行“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”,以及“避免农民向大中城市盲目流动”的政策;而“城”一般被理解为县级市或更高级别的地方,“镇”则一般理解为建制镇或集镇,“城镇化”的提法可以引起对“镇”的重视,防止片面发展大中城市的倾向。

只要我们正确理解党的十七大提出的“走中国特色城镇化道路,按照统筹城乡、布局合理、节约土地、功能完善、以大带小的原则,促进大中小城市和小城镇协调发展”,就不会对“城镇化”的理解产生歧义。

下面一般使用“城镇化”的提法,涉及国外部分则使用“城市化”的提法。

北京市产业结构分析发表时间:2020-11-12T08:27:57.500Z 来源:《学习与科普》2020年10期作者:赵圆庆[导读] 北京市作为我国首都,其经济发展备受全国甚至全世界瞩目,北京的经济发展历程多年来受到了众多学者和其它相关人士的关注和研究。

山西大学北京市作为我国首都,其经济发展备受全国甚至全世界瞩目,北京的经济发展历程多年来受到了众多学者和其它相关人士的关注和研究。

在分析北京市的经济演变过程时,讨论与该城市经济发展变化联系紧密的产业结构演变是必不可缺的。

通过分析产业结构的演变可以清楚地得知一个城市的发展历程、发展速度以及其发展程度。

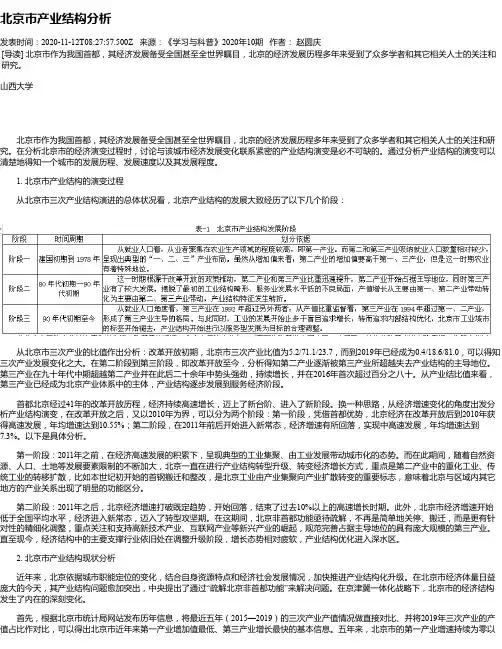

1. 北京市产业结构的演变过程从北京市三次产业结构演进的总体状况看,北京产业结构的发展大致经历了以下几个阶段:从北京市三次产业的比值作出分析:改革开放初期,北京市三次产业比值为5.2/71.1/23.7,而到2019年已经成为0.4/18.6/81.0,可以得知三次产业发展变化之大。

在第二阶段到第三阶段,即改革开放至今,分析得知第二产业逐渐被第三产业所超越失去产业结构的主导地位。

第三产业在九十年代中期超越第二产业并在此后二十余年中势头强劲,持续增长,并在2016年首次超过百分之八十。

从产业结比值来看,第三产业已经成为北京产业体系中的主体,产业结构逐步发展到服务经济阶段。

首都北京经过41年的改革开放历程,经济持续高速增长,迈上了新台阶、进入了新阶段。

换一种思路,从经济增速变化的角度出发分析产业结构演变,在改革开放之后,又以2010年为界,可以分为两个阶段:第一阶段,凭借首都优势,北京经济在改革开放后到2010年获得高速发展,年均增速达到10.55%;第二阶段,在2011年前后开始进入新常态,经济增速有所回落,实现中高速发展,年均增速达到7.3%。

以下是具体分析。

第一阶段:2011年之前,在经济高速发展的积累下,呈现典型的工业集聚、由工业发展带动城市化的态势。

【2019统编版】人教版高中历史必修下册《中外历史纲要(下)》第二章《乡村和城镇》全单元备课教案教学设计2.1《乡村和城镇空间结构》教学设计教学目标:知识与技能目标:1.了解城镇土地利用的主要方式,理解城镇土地利用类型与城镇功能区的关系。

2.掌握城镇主要功能区的概念、特点,理解居住区、商业区、工业区等的区位要求。

过程与方法目标:1.学会通过地图和材料来获取和评价地理信息。

2.通过比较法和图文分析法,了解城镇内部不同功能区的形成及其特点、分布。

3.结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义。

情感态度与价值观目标:1.培养用变化、发展的观点分析问题的能力。

2.帮助初步树立正确的城镇发展观和价值观。

教学重点1.城镇和乡村内部的空间结构2.城镇主要的功能分区及其分布特点。

3.说明合理利用城乡空间的意义教学难点:城镇主要功能区的区位要求及成因分析。

教学方法:自主探究、合作交流、比较分析法与案例分析法。

教学准备:PPT课件教学过程:情境导入:播放《小麦进城》主题曲。

新课导入:城镇是人类文明的中心,更是人们生活向往的地方,《小麦进城》讲述了农村女人小麦在北京近三十年的奋斗史,最终通过诚实劳动过上了幸福生活。

我们大家生活在现代化的城镇之中,请大家先谈谈自己对城镇的了解和认识。

承转:世界近50%的人口居住、生活在城镇里。

随着经济的快速发展和城镇人口的集聚,人地关系和用地也趋于紧张,在乡村和城镇内部的土地都是如何利用的呢?让我们一起进入本节看个究竟吧。

(板书)乡村和城镇空间结构一、乡村的土地利用导学与自主探究:请大家认真阅读教材内容,结合投影的图片(图2.3浙江兰溪诸葛村的村落内部空间结构示意)分析相关问题。

问题设置:乡村的土地利用是怎么样的?它是如何形成与变化的?总结归纳:乡村是以农业经济活动为主的地区。

依据农业生产的特点,农业用地可分为耕地、林地、草地、水域等不同类型。

为了方便生产,农业用地一般分布在村落的周围。

DOI:10.19699/ki.issn2096-0298.2020.24.025京津冀城市群与世界级城市群比较研究①北京市西城区委党校 谢惠 张晓光摘 要:纵观六大世界级城市群,尽管各城市群发展演变的阶段不同,所处的时代背景和国情特点各异,其发展演化的轨迹也有所差别,但这些城市群的发展和形成具有明显的共性特点。

本文旨在从世界级城市群的形成过程、城市结构和人口分布等方面,归纳提炼世界级城市群发展的共性特点,通过与京津冀城市群的对比研究,分析京津冀城市群当前所处的阶段、存在的问题及与世界级城市群之间的差距,提出相应的建议,为打造以首都为核心的京津冀世界级城市群提供参考。

关键词:世界级城市群;京津冀城市群;比较中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2020)12(b)-025-05“城市群”是法国地理学家简·戈特曼在1957年研究美国东北部沿海地区的城市密集区域时提出来的概念。

20世纪80年代,学者宋家泰最早在中国提出“城市群”概念。

1992年,姚士谋在《中国城市群》中首次对“城市群”的概念进行了界定:“城市群”是在特定地域范围内,自然和社会环境整体性强,人口和经济聚集规模大,城镇化和工业化水平高,基础设施体系和公共服务网络相对发达,并通过密切的社会经济联系所构成的功能性城市“集合体”。

京津冀城市群,包括北京、天津两个直辖市和河北11个地级市,区域总面积约21.6万平方公里,占我国国土面积的2.3%;2018年常住人口1.18亿,占我国总人口的8%,城镇化率65.8%;国内生产总值达到8.5万亿元(1.1万亿美元),占我国国内生产总值的9.45%,是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强、吸纳人口最多的区域之一。

2014年习近平总书记视察河北、天津、北京后,将京津冀协同发展上升为重大国家战略,在《京津冀协同发展规划纲要》和《北京城市总体规划(2016—2035年)》中均提出将京津冀打造为以首都为核心的世界级城市群。

世界城市轴线比较研究何嘉宁1.城市轴线案例研究北京古代北京城市建设中最突出的成就,是北京以宫城为中心的向心式格局和自永定门到钟楼长7.8km的城市中轴线,这是世界城市建设历史上最杰出的城市设计范例之一。

梁思成先生在《北京——都市计划的无比杰作》中写到:“凸字形的北京,北半是内城,南半是外城,故宫为内城核心,也是全城的布局重心。

全城就是围绕这中心面部署的。

但贯通这全部部署的是一根直线。

一根长达7.8km,全世界最长、最伟大的南北中轴线穿过了全城。

北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。

前后起伏左右对称的体形或空间的分配都是以这中轴为依据的。

气魄之雄伟就在这个南北引伸,一贯到底的规模。

”但北京的传统轴线与西方城市轴线不同,巨大尺度的轴线在空间上存在,但被紫禁城和景山隔断,南北难以穿越,除非从空中鸟瞰,否则不易为人所感知。

解放后,由于城墙和永定门等城门的拆除,北京轴线在前门以南和景山以北的轴线逐渐模糊,但故宫前的中段轴线由于天安门广场、人民英雄纪念碑和毛主席纪念堂的建设而得到加强,并使原先封闭的轴线具有了开敞特性的新的空间特点。

与此同时,东西向的长安街逐渐成为北京城的又一主要轴线,首都重要机关和建筑沿此轴线布置,阅兵式等重要政治仪式亦沿长安街行进。

进入新世纪后,北京成功申奥后的奥林匹克公园的建设,以及即将动工的永定门复建工程将又一次强化北京原有南北轴线。

巴黎巴黎是围绕塞纳河逐渐扩大形成的。

公元888年,法兰西王国成立,以巴黎为首都。

17世纪下半叶路易十四统治时期,巴黎经历了大发展,以卢浮宫为主的中心建筑群和香榭丽舍大道构成的主轴线初步形成。

到19世纪中叶拿破仑第三执政时,由奥斯曼主持对巴黎进行了较大的改建。

除完成城市纵横两条轴线和两条环路的建设外,出于整顿市容、开发市区和便于军事行动以镇压人民起义等目的,在市区密集的街巷中开辟了许多宽阔的放射型道路,并在道路交叉口建设了许多广场,道路与塞纳河交叉处则形成很多桥头广场和绿地,许多新的轴线形成,这基本奠定了巴黎市区的骨架。

研究生课程考核试卷科目:城市设计导论——城市轴线教师:谭文勇姓名:张超学号:20131513116 专业:城市规划硕士类别:专业上课时间:2014 年4月至2014 年 5 月考生成绩:阅卷评语:阅卷教师(签名)北京和巴黎城市轴线对比研究摘要:文章对典型的东西方城市北京和巴黎的城市轴线做了相应的比较,从多个方面来剖析两个城市中轴线从形成开始至今的变化,以此来对比中外轴线的差异,并提出自己对于轴线在城市设计中应用的思考。

关键词:城市轴线、北京、巴黎北京和巴黎,作为代表东西方文化的两座世界闻名的历史古城,具有相似的历史背景和城市性质。

两者均为国家的首都、政治和文化中心。

都具有悠久的历史和灿烂的文化, 巴黎是沉淀西方文化最深厚的城市北京是蕴涵东方文化最富饶的地方。

尽管受到不同文化与规划理论的影响,但两个城市在空间形态及其布局上表现出许多相似之处, 两个城市的城市轴线就体现了布局的异同,是世界上颇具特色的城市轴线。

1 关于轴线1.1 轴线的概念和定义轴线是一种历史悠久的而且现在仍被普遍运用的设计思想与方法,其内涵丰富而外延广泛,狭义上的轴线指的是中轴线,尤指中国传统城市中统领全城布局的对称轴,《土木建筑工程词典》认为,轴线是建筑群体或一栋建筑的布局中可分成对称或均衡两部分间的中线,就是狭义上给轴线下的定义;《建筑:形式·空间与秩序》指出:连接空间中的两点得到的一条线,形式和空间等要素沿线排列。

作者以为城市的轴线式构图,关注的是轴线与城市结构的关系,故可理解为均衡与统领城市功能布局和空间形态构成的线型结构性要素。

1.2 轴线的作用通过定义,不难发现轴线在城市中的意义就是可以统领城市空间的形态构成,使城市布局均衡有序,具体而言,可表现为以下几点:①控制城市空间格局——城市空间轴线的性状决定城市的基本格局(网状、放射状);②组织城市空间序列——轴线上虚与实的组合与交替构成了城市的空间序列;③形成城市天际轮廓线——城市天际线的形成与发展往往依赖于城市轴线的构架;④展现城市标志——壮丽的城市空间轴线本身就兼具城市景观与认知地标的作用。

世界城市轴线比较研究何嘉宁1.城市轴线案例研究北京古代北京城市建设中最突出的成就,是北京以宫城为中心的向心式格局和自永定门到钟楼长7.8km的城市中轴线,这是世界城市建设历史上最杰出的城市设计范例之一。

梁思成先生在《北京——都市计划的无比杰作》中写到:“凸字形的北京,北半是内城,南半是外城,故宫为内城核心,也是全城的布局重心。

全城就是围绕这中心面部署的。

但贯通这全部部署的是一根直线。

一根长达7.8km,全世界最长、最伟大的南北中轴线穿过了全城。

北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。

前后起伏左右对称的体形或空间的分配都是以这中轴为依据的。

气魄之雄伟就在这个南北引伸,一贯到底的规模。

”但北京的传统轴线与西方城市轴线不同,巨大尺度的轴线在空间上存在,但被紫禁城和景山隔断,南北难以穿越,除非从空中鸟瞰,否则不易为人所感知。

解放后,由于城墙和永定门等城门的拆除,北京轴线在前门以南和景山以北的轴线逐渐模糊,但故宫前的中段轴线由于天安门广场、人民英雄纪念碑和毛主席纪念堂的建设而得到加强,并使原先封闭的轴线具有了开敞特性的新的空间特点。

与此同时,东西向的长安街逐渐成为北京城的又一主要轴线,首都重要机关和建筑沿此轴线布置,阅兵式等重要政治仪式亦沿长安街行进。

进入新世纪后,北京成功申奥后的奥林匹克公园的建设,以及即将动工的永定门复建工程将又一次强化北京原有南北轴线。

巴黎巴黎是围绕塞纳河逐渐扩大形成的。

公元888年,法兰西王国成立,以巴黎为首都。

17世纪下半叶路易十四统治时期,巴黎经历了大发展,以卢浮宫为主的中心建筑群和香榭丽舍大道构成的主轴线初步形成。

到19世纪中叶拿破仑第三执政时,由奥斯曼主持对巴黎进行了较大的改建。

除完成城市纵横两条轴线和两条环路的建设外,出于整顿市容、开发市区和便于军事行动以镇压人民起义等目的,在市区密集的街巷中开辟了许多宽阔的放射型道路,并在道路交叉口建设了许多广场,道路与塞纳河交叉处则形成很多桥头广场和绿地,许多新的轴线形成,这基本奠定了巴黎市区的骨架。

北京市绿化隔离带可持续经营技术及效益评价二、项目所属领域国内外研究开发现状和发展趋势1、由城市绿地到城市林业的发展城市绿地是城市中一种特殊的生态系统,它是城市系统中能够执行“吐故纳新”负反馈调节机制的子系统。

这个系统一方面能为城市居民提供良好的生活环境,为城市生物提供适宜的生境;另一方面能增强城市景观的自然性、促进城市居民与自然的和谐共生。

它是城市现代化和文明程度的重要标志。

绿地(green space)一词,各国的法律规范和学术研究对它的定义和范围有着不同的解释,西方城市规划概念中一般不提城市绿地,而是开敞空间(Open Space),我国建国以来一直延用原苏联的绿地概念,包括城市区域内的各类公园、居住区绿地、单位绿地、道路绿化、墓地、农地、林地、生产防护绿地、风景名胜区、植物覆盖较好的城市待用地等。

尽管各国关于开敞空间(或绿地)的定义不尽相同,但它们都强调了开敞空间(或绿地)在城市中的自然属性,即都是为了保持、恢复或建立自然景观的地域。

绿地作为城市的一种景观,是城市中保持自然景观,或使自然景观得到恢复的地域,是城市自然景观和人文景观的综合体现,是城市中最能体现生态性的生态空间,是构成城市景观的重要组成部分。

在结构上为人工设计的植物景观、自然植物景观或半自然植物景观。

绿地在城市中的功能和作用主要包括:组织城市空间的功能、生态功能(改善生态环境的功能、生物多样性保护功能)、游憩休闲功能、文化(历史)功能、教育功能、社会功能、城市防护和减灾功能。

城市绿地发展和研究进程包括:城市绿地思想启蒙阶段、城市绿地规划思想形成阶段、城市绿地理论和方法的发展阶段、城市绿地生态规划和建设阶段。

吴人韦[1]、汪永华[2]、胡衡生[3]等从城市公共绿地的起源开始介绍了国外城市绿地的发展历程,认为国外的城市绿地建设经历了从公园运动(1843~1887)、公园体系(1880~1890)、重塑城市(1898~1946)、战后大发展(1945~1970)、生物圈意识(1970年以后)等一系列由简单到复杂的城市绿地发展过程,其中“重塑城市”阶段提出了“田园城市”和城市绿带概念,绿带网络提供城区间的隔离、交通通道,并为城市提供新鲜空气。