高二语文学考复习五人墓碑记

- 格式:pptx

- 大小:362.71 KB

- 文档页数:38

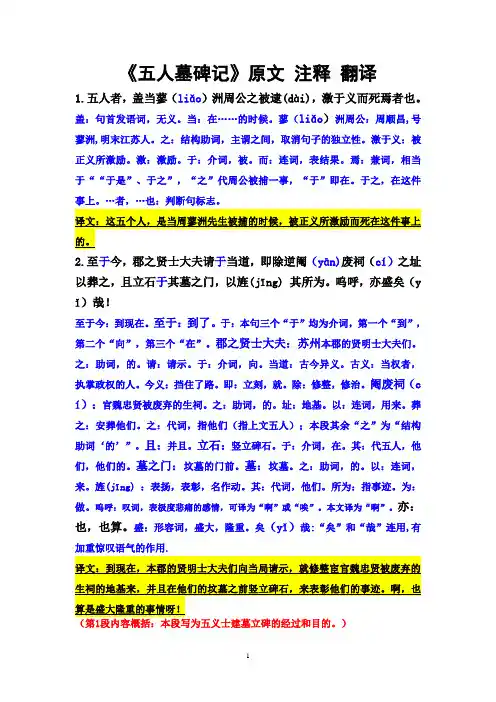

《五人墓碑记》原文注释翻译1.五人者,盖当蓼(liǎo)洲周公之被逮(dài),激于义而死焉者也。

盖:句首发语词,无义。

当:在……的时候。

蓼(liǎo)洲周公:周顺昌,号蓼洲,明末江苏人。

之:结构助词,主谓之间,取消句子的独立性。

激于义:被正义所激励。

激:激励。

于:介词,被。

而:连词,表结果。

焉:兼词,相当于““于是”、于之”,“之”代周公被捕一事,“于”即在。

于之,在这件事上。

…者,…也:判断句标志。

译文:这五个人,是当周蓼洲先生被捕的时候,被正义所激励而死在这件事上的。

2.至于今,郡之贤士大夫请于当道,即除逆阉(yān)废祠(cí)之址以葬之,且立石于其墓之门,以旌(jīng) 其所为。

呜呼,亦盛矣(y ǐ)哉!至于今:到现在。

至于:到了。

于:本句三个“于”均为介词,第一个“到”,第二个“向”,第三个“在”。

郡之贤士大夫:苏州本郡的贤明士大夫们。

之:助词,的。

请:请示。

于:介词,向。

当道:古今异义。

古义:当权者,执掌政权的人。

今义:挡住了路。

即:立刻,就。

除:修整,修治。

阉废祠(cí):官魏忠贤被废弃的生祠。

之:助词,的。

址:地基。

以:连词,用来。

葬之:安葬他们。

之:代词,指他们(指上文五人);本段其余“之”为“结构助词‘的’”。

且:并且。

立石:竖立碑石。

于:介词,在。

其:代五人,他们,他们的。

墓之门:坟墓的门前。

墓:坟墓。

之:助词,的。

以:连词,来。

旌(jīng) :表扬,表彰,名作动。

其:代词,他们。

所为:指事迹。

为:做。

呜呼:叹词,表极度悲痛的感情,可译为“啊”或“唉”。

本文译为“啊”。

亦:也,也算。

盛:形容词,盛大,隆重。

矣(yǐ)哉:“矣”和“哉”连用,有加重惊叹语气的作用.译文:到现在,本郡的贤明士大夫们向当局请示,就修整宦官魏忠贤被废弃的生祠的地基来,并且在他们的坟墓之前竖立碑石,来表彰他们的事迹。

啊,也算是盛大隆重的事情呀!(第1段内容概括:本段写为五义士建墓立碑的经过和目的。

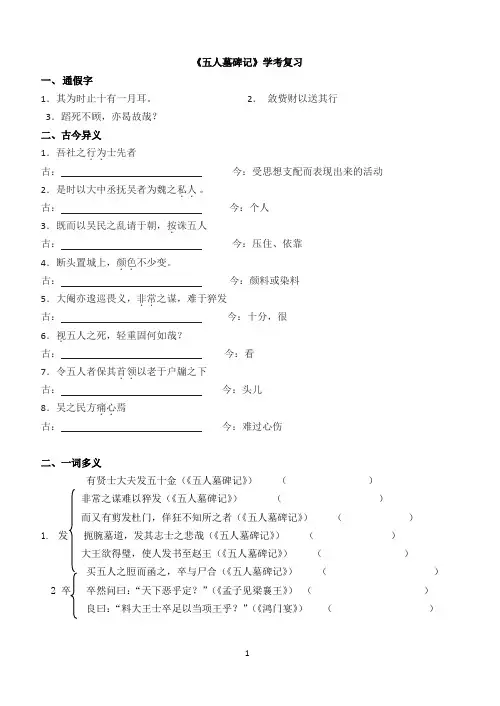

《五人墓碑记》学考复习一、通假字1.其为时止十有一月耳。

2.敛赀财以送其行3.蹈死不顾,亦曷故哉?二、古今异义1.吾社之行为..士先者古:今:受思想支配而表现出来的活动2.是时以大中丞抚吴者为魏之私人..。

古:今:个人3.既而以吴民之乱请于朝,按.诛五人古:今:压住、依靠4.断头置城上,颜色..不少变。

古:今:颜料或染料5.大阉亦逡巡畏义,非常..之谋,难于猝发古:今:十分,很6.视.五人之死,轻重固何如哉?古:今:看7.令五人者保其首领..以老于户牖之下古:今:头儿8.吴之民方痛心..焉古:今:难过心伤二、一词多义有贤士大夫发五十金(《五人墓碑记》)()非常之谋难以猝发(《五人墓碑记》)()而又有剪发杜门,佯狂不知所之者(《五人墓碑记》)()1.发扼腕墓道,发其志士之悲哉(《五人墓碑记》)()大王欲得璧,使人发书至赵王(《五人墓碑记》)()买五人之脰而函之,卒与尸合(《五人墓碑记》)() 2 卒卒然问曰:“天下恶乎定?”(《孟子见梁襄王》)()良曰:“料大王士卒足以当项王乎?”(《鸿门宴》)()报任安书(《报任安书》)()素不闻诗书之训(《五人墓碑记》)()乃丹书帛曰“陈胜王”(《陈涉世家》)(3书得鱼腹中书(《陈涉世家》)()黄生借书说(《黄生借书说》)()三、词类活用(1)夫五人之死,去今之墓.而葬焉( ) (2)慷慨得志之徒,其疾病..而死 ( ) (3)吾社之行为士先者,为之声.义( ) (4)缇骑按剑而前. ( )(5)是时以大中丞抚.吴者为魏之私人( ) (6)买五人之脰而函.之()(7)赠谥美显,荣.于身后() (8)哀斯墓之徒有其石也,而为之记.()(9)则尽其天年,人皆得以隶.使之 ( )(10)不敢复有株治.. ( )(11)众不能堪,抶而仆.之。

() (12)安能屈.豪杰之流()(13)吾社之行为士先.者,为之声义()(14)不能容于远近..()(15)激昂..大义,蹈死不顾()(16)亦以明.死生之大()(17)则尽.其天年,人皆得以隶使之 ( )四、判断下列文言句式的类型并翻译1.谁为哀者? ( )翻译: ______________________________________________________________2.钩党之捕遍于天下( )翻译: _____________________________________________________________3.缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤?( )翻译: _____________________________________________________________4.至于今,郡之贤士大夫请于当道( )翻译: _____________________________________________________________5.是以蓼洲周公,忠义暴于朝延( )翻译: _____________________________________________________________6.不然,令五人者保其首领以老于户牖之下( )翻译: _____________________________________________________________7.是时以大中丞抚吴者为魏之私人( )翻译: _____________________________________________________________8.故今之墓中,全乎为五人也。

高中语文文言文《五人墓碑记》的知识点(共7篇)篇1:高中语文文言文《五人墓碑记》的知识点高中语文文言文《五人墓碑记》的知识点归纳《五人墓碑记》一、掌握下列重点词语1、墓:夫五人之死,去今之墓而葬焉(动词,修墓)且立石于其墓之门(名词,坟墓)2、徒:慷慨得志之徒(名词,指某人,含贬义)哀斯墓之徒有其石(形容词,空)3、众:死而湮没不足道者,亦已众矣(形容词,多)众不能堪(名词,众人)今之众人,其下圣人也亦无矣(形容词,一般的)4、行:敛赀财以送其行(动词,上路)吾社之行为士先者(名词,道德品行)其辱人贱行,视五人之死(名词,行为)5、声:吾社之行为士先者,为之声义(动词,伸张)哭声震动天地(名词,声音)6、发:有贤士大夫发五十金(动词,拿出)非常之谋难于猝发(动词,发动)又有剪发杜门,佯狂不知所之者(名词,头发)发其志士之悲哉(动词,抒发)7、易:缙绅而能不易其志者(动词,改变)贼易之(意动用法,轻视)愿以十五城请易璧(动词,交换)8、按:按诛五人(查究)二、通假字1、赀:敛赀财以送其行(同“资”,钱财)2、曷:蹈死不顾,亦曷故哉(通“何”,什么)3、有:其为时止十有一月耳(通“又”)三、一词多义1、盛:①故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争(兴盛)②呜呼,亦盛矣哉(盛大)③请其矢,盛以锦囊,负而前驱(装)2、卒:①未及见贼而士卒散(士兵)②唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之(死,去世)③买五人之脰(du)而函之,卒与尸合(最终)④五万兵难卒合(通“猝”,突然)3、私:①是时以大中丞抚吴者为魏之私人(宠幸的)②吾妻之美我者,私我也(偏爱)③不宜偏私,使内外异法也(自私)④项伯乃夜驰至沛公军,私见张良(以私人身份秘密地)四、词类活用1、行:其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉(动作名,行为)2、屈:安能屈豪杰之流(使动,使……屈身)五、古今异义的词1、首领:①古义:头颅,借指性命。

②今义:一个团体的`领导人。

五人墓碑记.(张溥(注音))五人者,盖.当蓼洲周公之被逮.(注音),激于.义而死焉.者也。

至于今,郡之贤士大夫请于当道...,即除.逆阉废祠之址以.葬之,且立石于.其墓之门,以旌..(注音)其所为。

呜呼,亦盛矣哉!夫.五人之死,去.今之墓.而葬焉.,其为时止.十有.一月尔。

夫十有一月之中,凡富贵之子,慷慨..得志之徒,其疾病..而死,死而湮.(注音)没.不足道者,亦已众矣,况草野之无闻.者欤!独五人之皦.皦.(注音),何也?予犹.记周公之被逮,在丙寅三月之望.。

吾社之行为..士先者,为之声义..,敛赀.(注音)财以.送其行,哭声震动天地。

缇骑..(注音)按剑而前.,问“谁为哀者?”众不能堪.,抶.(注音)而仆.(注音)之。

是时以.大中丞抚吴者为魏之私人毛一鹭,公之逮所由使.也。

吴之民方痛心焉....,于是乘其厉声以.呵,则噪而相.逐。

中丞匿于溷藩..(注音)以.免。

既而..以吴民之乱请于朝,按.诛五人,曰颜佩韦、杨念如、马杰、沈扬、周文元,即今之傫.(注音)然.在墓者也。

然五人之.当刑也,意气扬扬..,呼中丞之名而詈.(注音)之,谈笑以.死。

断头置城上,颜色..不少.(注音)变。

有贤士大夫发五十金.,买五人之头而函.之,卒.与尸合。

故今之墓中全乎为五人也。

嗟夫!大阉之乱,缙绅..(注音)而能不易其志...者,四海之大,有几人欤?而五人生于编伍..之间,素.不闻诗书之训,激昂大义,蹈死不顾,亦曷.故哉?且矫.(注音)诏.纷出,钩党之捕遍于天下,卒以.吾郡之发愤一击,不敢复有株治;大阉亦逡巡..(注音)畏义,非常..之谋难于猝发,待圣人之出而投缳.(注音)道路,不可谓非五人之力也。

由是观之,则今之高爵显位,一旦抵罪..,或脱身以逃,不能容于远近..,而又有剪发杜.门,佯.(注音)狂不知所之.者,其辱人贱行,视.五人之死,轻重固何如哉?是以蓼...(注音)洲周公忠义暴.(注音)于朝廷,赠谥.(注音)褒美,显荣于身后;而五人亦得以加其土封,列其姓名于大堤之上,凡四方之士无不有过而拜且泣者,斯固百世之遇.也。

浙江省会考高考语文古文知识:张溥《五人墓碑记》课堂知识点及背诵默写重点整理(学生版)五人墓碑记张溥(注音)五人者,盖.当蓼洲周公之被逮.(注音),激于.义而死焉.者也。

至于今,郡之贤士大夫请于当.道.,即除.魏阉废祠之址以.葬之,且立石于其墓之门,以旌..(注音)其所为。

呜呼,亦盛矣哉!夫.五人之死,去.今之墓.而葬焉.,其为时止.十有.一月尔。

夫十有一月之中,凡富贵之子,慷慨得志之徒,其疾病..而死,死而湮.(注音)没.不足道者,亦已众矣,况草野之无闻.者欤!独五人之皦皦..(注音),何也?予犹记周公之被逮,在丙寅三月之望.。

吾社之行为..士先者,为之声义..,敛赀.(注音)财以.送其行,哭声震动天地。

缇骑..(注音)按剑而前.,问“谁为哀者?”众不能堪.,抶.(注音)而仆.(注音)之。

是时以.大中丞抚吴者为魏之私人毛一鹭,公之逮所由使.也。

吴之民方痛心焉....,于是乘其厉声以.呵,则噪而相.逐。

中丞匿于溷藩以.免。

既而..以吴民之乱请于朝,按.诛五人,曰颜佩韦、杨念如、马杰、沈扬、周文元,即今之傫.(注音)然.在墓者也。

然五人之.当刑也,意气扬扬,呼中丞之名而詈.(注音)之,谈笑以.死。

断头置城上,颜色..不少.(注音)变。

有贤士大夫发五十金.,买五人之头而函.之,卒与尸合。

故今之墓中全乎为五人也。

嗟夫!大阉之乱,缙绅..(注音)而能不易其.志.者,四海之大,有几人欤?而五人生于编伍..之间,素.不闻诗书之训,激昂大义,蹈死不顾,亦曷.故哉?且矫.(注音)诏.纷出,钩党之捕遍于天下,卒以.吾郡之发愤一击,不敢复有株治;大阉亦逡巡..(注音)畏义,非常..之谋难于猝发,待圣人之出而投缳.(注音)道路,不可谓非五人之力也。

由是观之,则今之高爵显位,一旦抵罪..,或脱身以逃,不能容于远近..,而又有剪发杜.门,佯.(注音)狂不知所之.者,其辱人贱行,视.五人之死,轻重固何如哉?是以蓼.(注音)洲周公忠义暴.(注音)于朝廷,赠谥.(注音)褒美,显荣于身后;而五人亦得以加其土封,列其姓名于大堤之上,凡四方之士无不有过而拜且泣者,斯固百世之遇.也。

16 五人墓碑记一、重点实词、虚词| 文言实词、虚词要记住1.实词:旌、墓、抶、仆、按、函、隶、屈、发2.虚词:焉、于、所、为、而、以、之二、识记通假| 奥妙无穷方块字①其为时止十有.一月尔(同“又”)②敛赀.财以送其行(同“资”,钱财)三、一词多义| 看我七十二变发⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧fà⎩⎪⎨⎪⎧ ①头发②草木、植被fā⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ ③把箭射出去→④送出⑤出发、启行→⑥启动⑦打发、派遣→⑧行动、发动⑨打开→⑩拿出→⑪开仓赈民⑫兴起、产生⑬抒发⑭量词 例:(1)读作fà①而又有剪发.杜门,佯狂不知所之者(头发)②穷发.之北,有冥海者,天池也(草木、植被)(2)读作fā③期曰:暮见火举而俱发.(把箭射出去)④大王欲得璧,使人发.书至赵王(送出)⑤六军不发.无奈何(出发、启行)⑥大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发.(行动、发动)⑦发.图,图穷而匕首见(打开)⑧有贤士大夫发.五十金(拿出)⑨涂有饿莩而不知发.(开仓赈民)⑩猛将必发.于卒伍(兴起、产生)⑪扼腕墓道,发.其志士之悲哉(抒发)⑫子弹三发.,弹药若干(量词)四、古今异义| 词语的昨天和今天①凡富贵之子,慷慨..得志之徒(慷慨:志得意满,意气风发)②吾社之行为..士先者(行为:行为可以作为)③抚吴者为魏之私人..(私人:亲信、心腹)④吴之民方痛心..焉(痛心:痛恨)⑤颜色..不少变(颜色:脸色)⑥令五人者保其首领..,以老于户牖之下(首领:头颅,借指性命)⑦非常..之谋难于猝发(非常:非同寻常的)五、词类活用| 词性变化含义迥①去今之墓.而葬焉(名词作动词,筑墓,修墓)②其疾病..而死(名词作动词,患疾病)③缇骑按剑而前.(名词作动词,走上前)④是时以大中丞抚.吴者(名词作动词,抚慰)⑤买五人之头而函.之(名词作动词,用匣子装)⑥人皆得以隶.使之(名词作状语,像对待奴仆那样)⑦亦以明.死生之大(形容词作动词,说明,阐明)⑧老.于户牖之下(形容词作动词,老死)⑨吾社之行为士先.者(形容词作名词,表率)⑩不能容于远近..(形容词作名词,远处近处的人)⑪明死生之大.(形容词作名词,重大的意义)⑫匹夫之有重.于社稷也(形容词作名词,重大的贡献)⑬抶而仆.之(动词使动用法,使……倒下)⑭安能屈.豪杰之流,扼腕墓道(动词的使动用法,使……屈身) 六、文言句式| 特殊句式多留意①五人者,……激于义而死焉者也(判断句)②斯固百世之遇也(判断句)③缙绅而能不易其志者(定语后置句)④郡之贤士大夫请于当道(状语后置句)⑤忠义暴于朝廷(状语后置句)⑥赠谥褒美,显荣于身后(状语后置句)⑦列其姓名于大堤之上(状语后置句)⑧激于义而死焉(被动句+状语后置)⑨或脱身以逃,不能容于远近(被动句+状语后置)⑩激昂(于)大义,蹈死不顾(被动句+省略句)古人云:“天下兴亡,匹夫有责。