七年级上册历史期末试卷分析

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

七年级历史上册期末试卷分析试卷分析是七年级历史教学考试的重要组成部分,它具有激励、矫正、强化、示范的作用,店铺为大家整理了七年级历史上册期末试卷分析,欢迎大家阅读!七年级历史上册期末试卷分析范文一期末考试是检验一个学期教学成果的最重要的手段,其试卷质量的高低决定能否很好检验一学期的教学成绩很重要。

下面对本学期的期中考试试卷进行分析,希望能够找到教学中的不足,以便为以后更好的开展教学工作。

一、试题分析本试题满分为100分,实行闭卷考试,共五个大题。

题型有选择题、列举题、识图题、材料解析题、综合探究题。

可以说题型多样,接近中考试题类型。

从题量上看共五个大题,设计出了32个问题,覆盖的知识面比较广、全,能够检全面测出课标上中国近代史部分对学生所要求的知识内容的掌握情况。

容易题约占50%,中档题占30%,稍难题占20%;注重对基础知识和基本能力的考查,特别是考查学生的识记理解能力,适当考查学生从材料中获取信息分析解决问题的能力,材料直接从教科书上选取,主要考的是学生的概括归纳能力,适当也涉及了对学生分析能力的考查,设问跨度小,一般就一章或一节设问,对分析能力的考查也只是局限于比较浅的层面上。

二、试题解题情况1、概念把握不准确概念是学习历史的基本因素,无数个概念支撑了历史长河,历史概念区分了多个历史史实与现象,如果基本的概念模糊,势必影响对历史脉络的把握和对历史现象的理解。

如第20小题:相当部分学生错选为B,此题得分率只有0.56,这是由于学生对皇帝的贡献没有认清导致的。

2、相关学科知识掌握不牢历史学科内容包罗万象,涉及了语数政地等多领域、多门类、多学科知识,若相关学科知识缺乏,定会对学习历史带来一定困难。

如第6小题显然是学生空间感弱、地理知识缺陷造成的。

3、历史思维能力、从材料中获取信息能力、概括归纳能力差历史学科教学要教会学生用历史的眼光来看待历史史实,分析历史要放在特定的历史条件下,具体问题具体分析,同时要教会学生擅于从材料中获取提炼有效信息来分析问题、解决问题,如果学生概括归纳能力差,在答题时就会出现零乱、啰嗦或不完整。

七年级历史期末试卷分析七年级历史期末试卷分析「篇一」本次考试我们采用的是我校自己出的试卷,试卷还是很符合我们学校的教学实际的,不管是从试卷的难易程度,还是从试卷的适应范围,还是切合中考题型等方面,都是质量不错的,既能检测到学生的学业成绩反映出学生的学习状况,又不至于让学生感到太难而丧失学习兴趣。

但本次考试的历史试卷考查的知识点较细,有重点,感觉整体很好,下面我就从三个方面分析一下本次考试的试卷:一、历史考试成绩分析。

本次历史期中考试全校参加27人,及格的24人,50分以上的3人,40分以上的10人,24分以下的3人初一历史期中考试卷,最高分57分,最低分19分,平均分37分,及格率72%。

从总体上看,要求识记的基础知识部分的内容掌握得比较好,要求理解部分的内容相对较弱。

从题目上看,选择题的正确率比较高,材料题中22题春秋战国时期提出反对不义的掠夺战争的思想家是谁?他是那一学派的代表人物?这一题变相考查了诸子百家的学派、代表人物。

学生的应变能力较差,大部分学生答不出来。

第21题分封制在后期出现了什么问题?由于学生分析材料的能力低,导致写不出完整通顺的答案。

存在的问题:1、学生的基础知识不扎实是失分的主要原因。

主要表现在基础不扎实,对课本知识生疏,或不能熟练运用,相当一部分后进生表现尤为突出、历史语言表达不规范、不准确。

2、审题不仔细是造成失分的又一主要原因。

如相当部分选择题的错误,纯粹属于审题不细心所造成的。

3、平时学习过程中,学习方法过死,灵活解决和处理问题的能力不足。

尤其表现在对课本上的一些变式问题缺乏分析和解决问题的能力,死搬硬套,照猫画虎,因而得分率较低。

4、态度不端正。

表现在字迹马虎潦草,随意性大,写错的地方乱涂鸦,卷面不整洁,书写不工整,错别字太多,综合素养差。

试卷中部分学生答题态度不认真,没有做到最基本的字体工整。

二、改进建议:针对这次考试中学生表现出来的问题,我觉得今后可以从以下几方面去努力:1、认真备好一堂课。

七年级上册历史《期末测试试卷》(五)一、单选题1. 出土文物是研究历史的重要资源之一。

下图文物最能证明北京人已经能A. 直立行走B. 打制石器C. 洞穴定居D. 使用天然火【答案】D【解析】依据所学可知,原始人类都生活在远古时期,因此要获得他们生产生活的第一手资料,最重要的途径是考古挖掘。

北京人遗址出土的烧骨最能证明北京人已经能使用天然火,D项符合题意,故此题选D。

点睛:抓住题干图片信息“烧骨”是解题的关键,北京人遗址出土的烧骨最能证明北京人已经能使用天然火。

2. 下图文物可以证明河姆渡居民已经能A. 种植水稻B. 种植粟C. 从事纺织D. 饲养家畜【答案】A【解析】依据所学可知,原始人类都生活在远古时期,因此要获得他们生产生活的第一手资料,最重要的途径是考古挖掘。

题干图片信息是河姆渡遗址出土的稻谷遗存,可以证明河姆渡居民已经能种植水稻。

A项符合题意,故此题选A。

3. 我们知道“神农尝百草”、“神州轩辕自古传。

创造宫室、车船,平定蚩尤乱”,主要是依据A. 推理B. 考古C. 想象D. 传说【答案】D【解析】试题分析:此题考查炎帝、黄帝的相关知识点。

在古史传说中,炎帝、黄帝是黄河流域的部落联盟首领。

相传,炎帝“尝遍百草”,“神州轩辕自古传。

创造宫室、车船,平定蚩尤乱”是黄帝的贡献,故选D。

考点:人教版七年级上·中华文明的起源·炎帝、黄帝4. 大禹被称为“站在文明门槛上的一位伟人”,以下不属于他的活动的是A. 治理黄河水患B. 建立了第一个王朝——夏C. 将部落首领的位置传给桀,从此世袭制取代禅让制D. 将夏朝的都城设立在阳城【答案】C【解析】依据所学可知,禹将部落首领的位置传给启,从此世袭制取代禅让制,C项符合题意,故此题选C。

5. 始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。

”据此你认为秦始皇反对的制度是A. 禅让制B. 郡县制C. 分封制D. 世袭制【答案】C【解析】依据题干信息:“天下共苦战斗不休,以有侯王。

七年级历史期末试卷质量分析

一、试题分析

1.本试卷题型多样,有选择题、材料分析题、识图分析题,试题分值布局合理。

2.试题能较好体现“新课改”的要求,重点考查学生历史基础知识的掌握情况,也侧重考查学生识记能力、综合分析能力以及识图能力,试题难易程度比例适中,既有利于学生所学知识的巩固,同时也锻炼了学生的综合分析能力。

二.学生答题情况

1.选择题满分60分,重点考查学生基础知识掌握情况,多数学生能达到40分以上,少数学生在20-30分左右。

2.材料分析题满分40分,基础知识分值约占25分,但就学生答题情况来看,本大题学生作答情况不容乐观,多数学生失分严重,材料中出现的图像部分学生不认识。

三、存在问题及改进措施

通过本次考试,反映出的问题如下:

1.多数学生学习态度不端正,多历史学科学习不重视,多数学生材料分析题(40分)一字未写。

2.课本知识不扎实,基础知识掌握薄弱,书写不规范,错别字多。

3.材料分析题作答情况不好,此题是建立在学生掌握基础知识的前提下考查学生的综合分析能力及判断能力,表明学生的分析能力和语言表达能力有待提高。

4.部分学生识图能力不强,概念不清,不理解题意。

改进措施:

1.应端正学生学习态度,重视历史学科教学工作,平时教学中可穿插历史中考试题讲解,让学生认识到历史学科在中考也占有一席之地。

2.加强学生历史基础知识的有效掌握和运用,在课堂上可让学生勾画出重点知识,要求学生背诵并及时跟进检查。

3.设法提高学生学习历史的兴趣和热情,可在课堂上进行历史人物角色扮演、辩论、竞记,调动学生积极性,以更大热情投入历史学习中。

4.加强学生答题能力的训练,平时重视学生审题能力训练及解题方法的指导。

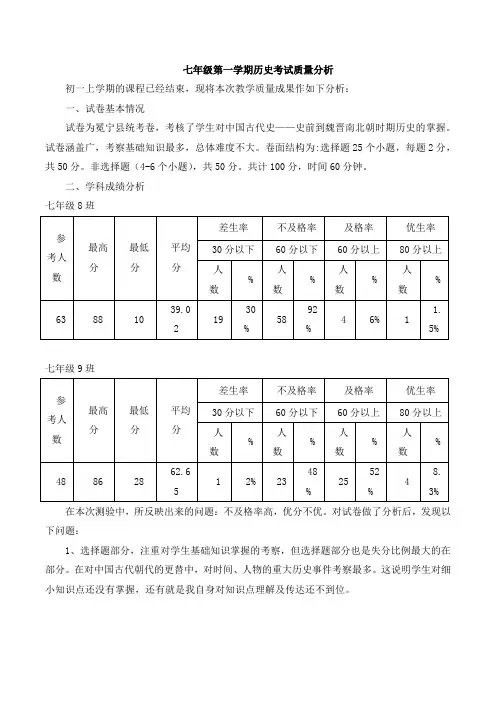

七年级第一学期历史考试质量分析初一上学期的课程已经结束,现将本次教学质量成果作如下分析:一、试卷基本情况试卷为冕宁县统考卷,考核了学生对中国古代史——史前到魏晋南北朝时期历史的掌握。

试卷涵盖广,考察基础知识最多,总体难度不大。

卷面结构为:选择题25个小题,每题2分,共50分。

非选择题(4-6个小题),共50分。

共计100分,时间60分钟。

二、学科成绩分析七年级8班七年级9班在本次测验中,所反映出来的问题:不及格率高,优分不优。

对试卷做了分析后,发现以下问题:1、选择题部分,注重对学生基础知识掌握的考察,但选择题部分也是失分比例最大的在部分。

在对中国古代朝代的更替中,对时间、人物的重大历史事件考察最多。

这说明学生对细小知识点还没有掌握,还有就是我自身对知识点理解及传达还不到位。

2、在非选题中,在平时测验中,个别学生能做到拿满分。

但此次测验结果却不尽人意,没有满分,且大多数同学失分仍然严重。

究其原因:学生对知识掌握、记忆不牢。

不会转换概念,比如意义、作用、地位这一类问题。

此外,最可惜的是学生在作答过程当中,出现错别字。

三、具体改进措施1、提高学生做选择题能力。

我准备从以下几方面入手:①细化和落实细节知识点,采取一问一答方式,强化学生记忆。

②训练学生解题技巧,比如教会学生审题,弄清题目考点。

③定时测验。

2、训练学生综合分析问题能力,提高非选择题分数。

在非选择题中,存在“活”的题,比如考察历史事件一类,应教会学生在大的历史背景下,从事件时间、人物、原因、经过、结果、影响几方面去理解历史事件,并学会找几个历史事件下的共通点,类比记忆,让学生作答时有话可说。

3、规范学生大题大题格式,注意使用关键词列出,再分点踩点大题。

4、避免最不该丢分的情况:出现错别字。

我准备在行课过程中,对易错字、高频考点,进行特别强调,适当地进行纠正错字训练。

七年级历史上册期末考试试卷质量分析七年级历史上册期末考试试卷质量分析本次七年级历史上册期末考试,旨在全面考查学生对所学知识的掌握情况,同时也为了提高学生的历史素养,加深对历史事件和人物的理解。

本文将对本次考试试卷质量进行分析,以期为今后的历史教学提供参考和借鉴。

一、试卷类型及结构本次期末考试试卷包括选择题和主观题两部分,其中选择题占60分,主观题占40分。

选择题包括单项选择和多项选择,主要考察学生对历史基础知识的掌握情况。

主观题则涉及到了历史事件的背景、过程和影响等方面,旨在提高学生的历史分析和表达能力。

二、命题思路及特点本次考试的命题思路主要围绕七年级历史上册所学内容展开,注重考查学生的基础知识和能力。

命题特点如下:1、联系实际:试卷中选取了一些与现实生活密切相关的历史事件和人物,如唐朝的繁荣、辛亥革命等,让学生在考试中更好地理解历史与现实的联系。

2、着重能力:试卷主观题部分着重考查学生的历史分析、比较、评价等能力,提高了学生对历史的深度理解和表达能力。

3、知识点覆盖全面:试卷涵盖了七年级历史上册的主要知识点,包括了各个时期的历史事件和人物,考查内容全面。

三、考试情况分析根据学生的答题情况,发现以下问题:1、选择题部分,有些学生对于历史事件的时间、地点等基础知识的掌握不够扎实,容易混淆。

2、主观题部分,有些学生的回答不够准确,对于历史事件的理解存在偏差,需要加强历史分析和表达能力。

针对以上问题,建议教师在今后的教学中注重基础知识的教学,强调历史事件的细节和关键点,提高学生的历史分析和表达能力。

四、经验总结本次考试反映出的问题主要有以下几点:1、学生对历史基础知识的掌握不够扎实,容易混淆。

2、学生对历史事件的理解存在偏差,需要加强历史分析能力。

3、学生在回答问题时,语言表述不够准确,需要加强表达能力。

针对以上问题,教师在今后的教学中可以采取以下措施:1、加强历史基础知识的教学,重点讲解易混淆的知识点。

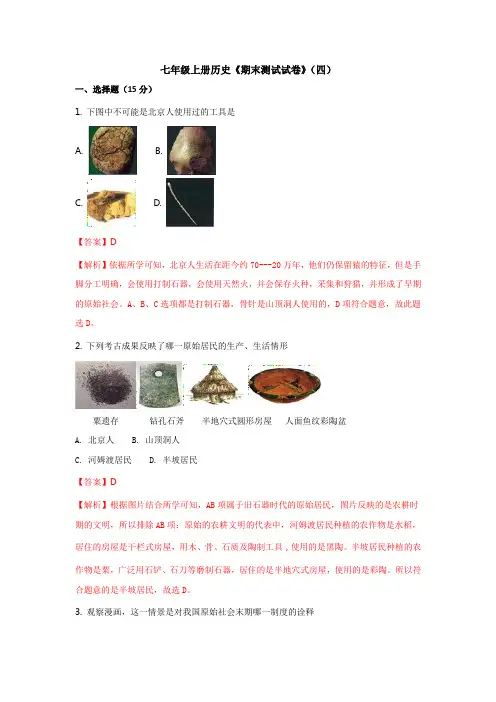

七年级上册历史《期末测试试卷》(四)一、选择题(15分)1. 下图中不可能是北京人使用过的工具是A. B.C. D.【答案】D【解析】依据所学可知,北京人生活在距今约70---20万年,他们仍保留猿的特征,但是手脚分工明确,会使用打制石器,会使用天然火,并会保存火种,采集和狩猎,并形成了早期的原始社会。

A、B、C选项都是打制石器,骨针是山顶洞人使用的,D项符合题意,故此题选D。

2. 下列考古成果反映了哪一原始居民的生产、生活情形粟遗存钻孔石斧半地穴式圆形房屋人面鱼纹彩陶盆A. 北京人B. 山顶洞人C. 河姆渡居民D. 半坡居民【答案】D【解析】根据图片结合所学可知,AB项属于旧石器时代的原始居民,图片反映的是农耕时期的文明,所以排除AB项;原始的农耕文明的代表中,河姆渡居民种植的农作物是水稻,居住的房屋是干栏式房屋,用木、骨、石质及陶制工具,使用的是黑陶。

半坡居民种植的农作物是粟,广泛用石铲、石刀等磨制石器,居住的是半地穴式房屋,使用的是彩陶。

所以符合题意的是半坡居民,故选D。

3. 观察漫画,这一情景是对我国原始社会末期哪一制度的诠释A. 宗法制B. 分封制C. 禅让制D. 世袭制【答案】C【解析】根据图片和所学可知,将位置传给贤德之人的制度是原始社会末期,部落联盟首领的办法,叫做禅让制,C项符合题意;宗法制是以血缘关系建立世袭统治的制度,在奴隶社会及其以后的阶级社会出现;分封制出现在周朝; ABD不符合题意,故选B。

点睛:解题时可结合题干图片中的“传贤”分析出该制度为禅让制,直接得出答案即可。

4. 有关夏、商、周三代兴亡的历史,下列说法正确的一项是A. 禹传子,世袭制代替禅让制,“公天下”变为“家天下”B. 商汤和周文王懂得重用人才、关心百姓,他们分别建立了商朝和周朝C. 夏桀和商纣王失国的重要原因是北方少数民族的入侵D. “国人暴动”和“烽火戏诸侯”的故事主角都是周幽王【答案】A【解析】试题分析:此题考查夏、商、周的兴亡。

七年级历史上学期期末试卷分析一、基本情况本次期末考试初一年级参加考试的学生有人,其中70分以上的有200人,占参考人数的50%;60分以下的有80人,占参考人数的20%;平均分为68分;总体来看,考出了学生的水平。

二、试题分析1、题型全面,符合中考,从这次初一年级历史试题的题型来看,有选择题、识图题,材料分析题、等,题型与中考试题相吻合。

2、考查面广,综合性强从试题考查的知识来看,考查的知识面非常广,中国古代史的上册知识都涉及到了,且试题的综合性强,如第二大题的小题等,都体现了这一点。

3、难易适中,重点突出本次历史试题从难易的程度来看设计的也比较合理,且对重点知识的考查很突出,如第二大题的第24小题,对丝绸之路的考查,第21小题对各学派知识的考查,第22小题对秦始皇和汉武帝的考查,都紧扣课标要求,突出重点,能考出学生的层次和水平。

4、试题灵活,侧重双基本份试题命题很灵活,但考查的知识点都在课本。

命题灵活,侧重对课本基本知识点的考查。

总之,本份历史试题是一份比较成功的试题,既能考出学生的知识,又能考出学生的能力。

三、试卷分析+(一)选择题选择题注重考查学生的基础知识,这次试题的选择题有部分学生得满分40分,70%的学生得分在30分左右,有一少部分学生成绩太差,得分14—18分。

选择题中出错率较高的是13、20题,原因是学生不能活学活用,因而导致失分。

(二)材料分析题24题考查的是丝绸之路的有关知识,失分主要是(3)、(4)小题,学生对知识学的比较死,学生能全回答正确的较少。

22题考的是秦皇汉武,学生得分多在8分左右,失分主要是(2)题和(4)题,失分的主要原因是试题的问法,很多学生产生了歧义,因而导致出错。

四、教学建议1、落实好基础知识对于课本的一些历史基本知识,一定要扎扎实实的落实好,让学生要掌握准确无误。

2、培养基本能力培养学生读图、识图、从材料中提取有效信息的能力;培养学生简洁、准确的语言表达能力;培养学生全面分析问题的思维能力。

七年级上册历史期末试卷分析一、试卷概况1、分值比例:试卷涉及选择题25题共50分,非选择题4大题共50分。

2、知识覆盖知识实现了23课全覆盖。

涉及期中前知识:选择题共20题,40分,非选择题共14小题,37分,共计77分。

期中后知识:选择题5题,10分。

非选择题8小题,13分,共计23分。

值得商榷处:和前几年期末试卷前后各占50%相比,总体是否有些前重后轻?二、试卷特点1、注重史料的运用坚持“史料为史之组织细胞,史料不具或不确,则无复史之可言”选择题引用史料11处,共22分,涉及名人言论,出土文物、壁画等。

非选择题引用史料16处,共42分。

引用材料涉及史书《史记》、《汉书》、《资治通鉴》、《后汉书》、《北史》等,引用史学家言论有唐德刚、梁启超、翦伯赞、钱穆、郭沫若等。

2、注重对历史人物的考察认为“杰出人物推动了人类社会进步”突出对重要历史人物的考察。

如:秦始皇:选择题8 分+非选择题15分=23分;汉武帝:选择题6分+非选择题10分=16分;商鞅:6分;孝文帝:6分;孔子:6分。

共57分。

3、紧跟中考题型:题目有“史实与推论”8分,“历史时空”12分。

4、运用生活化情景题目创设情景有:歌曲、电视剧、课本剧、讨论、乡土历史,联系现实的问答题有:现代社会治国方略是什么。

5、图片资料丰富涉及想象图、地图、文物图、字体图、书籍图、徐州照片等较为生动形象。

6、题量充沛题目共6页,文字图片较为丰富。

值得商榷处:1、缺少原创:粘贴多,原创少。

题目多粘自“川教版2013中考题”,比如选择题和我们的期末复习选择题练习,重复了13题。

2、送节日红包较多。

考完试学生说历史试卷送了好些红包。

如29题(2)和选择题10、对错题(3)重复,送了7分红包;29题(3)和对错题(5)、历史时空(5)重复,送了2分红包;“历史时空”题:商鞅、张骞、孔子,送了4分红包;共计送红包11分。

3、区分度不够历史掌握最好的学生和掌握一般学生没有进行有效区分,应设5-10分稍有梯度的题目,以增加区分度。

七年级上册历史期末考试试卷含答案解析本试卷包含选择题部分;非选择题部分。

满分50分。

考试时间为50分钟。

一、单项选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本大题共20小题,每小题1分,共20分)1. 央视《探索·发现》栏目曾播放专题片《我们的祖先是怎样生活的》。

我们可以从中看到的生活场景有①元谋人使用石器劳动②北京人从自然界获取火种③北京人使用打制石器④山顶洞人用骨针缝兽皮衣A. ①②③B. ②③④C. ①③④D. ①②③④【答案】D【解析】依据所学可知,元谋人、北京人处于旧石器时代,使用石器劳动;北京人从自然界获取火种;山顶洞人会用骨针缝兽皮衣。

仔细审查①②③④符合题意,故此题选D。

2. 在远古的农耕时代,我国长江流域原始居民的主食是A. 粟B. 水稻C. 小麦D. 玉米【答案】B3. 有这样一个顺口溜“太康失国,少康复国。

桀失其国,无人复国”。

顺口溜指的朝代是A. 夏朝B. 商朝C. 西周D. 秦朝【答案】A【解析】依据题干信息:“桀失其国,无人复国”结合所学可知,夏朝的暴君桀被商汤所灭,顺口溜指的朝代是夏朝。

A项符合题意,故此题选A。

点睛:抓住题干关键词“桀失其国,无人复国”是解题的关键,夏朝的暴君桀被商汤所灭,顺口溜指的朝代是夏朝。

4. 下图所示的战国时期的文物图片证实了我国农业生产的基本史实是A. 刀耕火种B. 铁犁牛耕C. 耕织结合D. 青铜农具【答案】B【解析】依据题干图片信息:牛尊、铁锄是文物资料,是第一手资料,证实了我国农业生产的基本史实是战国时期铁制农具和牛耕的出现,促进了农业上的深耕细作,提高了生产力。

B项符合题意,故此题选B。

点睛:抓住题干图片信息“、战国牛尊、铁锄”是解题的关键,牛尊、铁锄第一手资料证实了我国农业生产的基本史实是战国时期铁制农具和牛耕的出现。

5. 下列成语中源自晋楚争霸的是A. 问鼎中原B. 纸上谈兵C. 卧薪尝胆D. 三顾茅庐【答案】A【解析】依据所学可知,问鼎中原源自晋楚争霸,A项符合题意;纸上谈兵来源于秦赵之间的长平之战;卧薪尝胆来源于吴越争霸;三顾茅庐来源于东汉末年的刘关张三请诸葛亮。

2017—2018学年七年级第一学期历史试卷分析一、试卷分析此份试卷主要考察学生对七年级上册所学知识的掌握情况。

试卷总分100分,以基础知识为重点,所学的内容都已覆盖到,难度适中,本试卷时间为60分钟,满分为100分。

试题结合初中学生实际,力求体现本学科的特点,体现新课程理念。

试题取材于教材,但不拘泥于教材提供的有限信息,适当拓展。

试题内容注重“知识与能力”“过程与方法”“情感态度与价值观”三个有机融合与渗透,以便能准确地考查学生学习目标的达成情况。

因此,试题具有如下特点: 1、试题分析指标(1)题型比例分析本套试题共分选择题、非选择题两个题型。

其中选择题和非选择题各50分。

(2)内容比例分析:通过对试卷细致分析,总体上本次历史试卷,注重基础,重视应用,凸显能力,渗透德育.以课标准为准绳,学科的重点内容为核心,紧跟时代脉搏,设问巧妙,立意高远。

以基础立意转向基础、能力并举,稳中求进,突出创新精神和实践能力的培养,把握了教学的改革方向,体现了新课程理念,导向鲜明,是一份融综合性、人文性、开放性和时代性于一体的好试题。

重点较为突出,符合考试标准.第一题为选择题25题共50分。

除第7、8、18、20题学生有难度外,其余的题学生都懂做.本卷主要考察学生对基础知识的掌握情况。

选择题得分率为62%左右,这充分说明师生在平时的历史教学中特别注重对基础知识的把握,这对于我们开展历史课堂教学改革和实施新的课改方案提供了优良的传统和良好的前提保证。

第二题非选择题,共计50分.本卷主要考察学生的综合能力、分析能力、思考能力等,大部分学生都能独立完成,部分学生基础差,没能完成。

这充分反映了部分考生历史学习与考试的各项基本技能和综合能力有待提高。

其主要表现在:考生的基本功有待提高,错别字现象、字迹模糊不清现象、语言表达不通顺现象等依然存在。

说明基础差的学生的基本功不扎实。

基础打的不牢。

考生理解题意、分析问题、解决问题能力不强。

七年级(历史)试卷分析报告

一、原始成绩分布情况分析(担任多个教学班的,要逐班分析)

1.班级:七年级3班应考人数:65 实考人数:65最高分:56 最低分:8平均分: 29优秀率(90%):0 良好率(80%):0 合格率(60%):0

从总体看来,该班成绩分布情况:30-50分学生人数较多,优秀生、良好生无。

反映出学生学习的实际情况:基本知识点了解不清楚,背诵少,基础题错误比较多,所学知识不能灵活运用。

二、存在的主要问题及优点、典型性错误的分析

(一)试题内容分析

1.试题覆盖面全,难度较大,接近中考试题。

2.阅读材料,学生不会正确审题,答卷较差。

3.问答题学生不能准确审题。

(二)学生答卷情况分析

1.阅读材料题学生失分较多。

2.学生基础知识掌握不牢固,课上画出的重点不能准确记忆。

3.理解能力差,对材料不理解,找不出重点句、关键词。

4.答题时语言组织能力差。

三、对教学工作的反思

1、重视基础知识和基本能力的训练,加强基础知识的教学。

2、加强学法指导,教师在教学中要教学生如何审题,如何寻找试题的关键词,捕捉有效信息。

3、提高学生阅读理解历史资料的能力。

教师要引导学生多读教材,培养学生的阅读习惯和能力。

4、加强书面表达能力的培养。

培养学生正确运用历史学科术语,回答问题的能力。

5、强调考试中学生一定要分点逐条书写,注意条理清晰,字体工整,卷面干净。

教师俎本航

2017年1月。

七年级历史试卷分析(精选3篇)七年级历史试卷分析(1)一、试卷分析七年级历史试卷为闭卷试题,满分为100分。

从试卷题型看,试卷分为五个大题,25个小题。

其中:第一题为选择题,共20个小题;第二题为简答题,共2个小题;第三题为材料解析题;第四题为分析说明题;第五题为探究题。

从考查内容看,试卷着重考查了从史前时期到秦汉时期的历史。

其中,第一、二大题侧重于对课本基础知识的考查,第三、四、五大题,则在课本知识的基础上,侧重于学生对所学知识的综合运用以及依据材料分析解决问题的能力。

所考查内容符合新的课程标准的要求,又能较好地体现素质教育的要求。

从试题的难度看,难度适中,有较好的区分度。

尤其是第三大题,依据材料,层层设问,第一问到第五问,由易到难,既考查了学生对课本知识的掌握情况,又考查了学生对材料内容的概括、分析;既突出了对课本重点知识的考查,又体现了对学生能力的考查。

总的来说,这是一份质量较高的试卷。

二、学生答题情况分析学生答题情况总体上不是太好,主要表现为尚未养成良好的解题习惯;基础知识有些薄弱;缺乏深入思考问题的能力等。

下面就各题情况做一简单分析:第一大题选择题满分40分,学生一般得分在30-36。

其中3、9、13小题错的学生最多。

第二大题简答题满分16分,学生一般得分在13-16分。

总体上较好。

第三大题材料解析题满分14分,学生一般得分在8-12分。

其中第五问(依据材料并结合所学知识,你认为这次变法成功的原因是什么?)做得较差。

第四大题分析说明题满分14分,学生一般得分在10-12分。

其中第三问(结合所学知识分析,为什么南北方原始居民建造的房屋结构截然不同?)学生在做的时候,大部分同学只能写出南北方气候条件的不同特点,而不能进一步说明地穴式房屋和干栏式房屋的优点,因此都只能得2分。

(满分为4分)第五大题探究题满分16分,学生一般得分在10-14分。

本题体现出较大的差异性。

学生的答题情况出现明显的两级分化。

初中历史期末考试试卷分析初中历史期末考试试卷分析引导语:从分析的对象角度来划分,分析法还可以分为,概念分析法、文献分析法、调查分析法等等。

以下是店铺整理的初中历史期末考试试卷分析,欢迎参考!初中历史期末考试试卷分析一一、试题特点这次期末考试试题由教育局统一命题,满分100分。

从总体上以基础知识为主,同时也考察了学生综合分析解决问题的能力,是一份质量很高的试卷。

其突出有以下四个特点。

1、题型全面,符合考试要求,本套试题有五种题型:单项选择题(1—30题);填空题(31-35题);材料解析题(第36题);读图题(第37题);简答题(第38题)五种题型。

知识点考察全面,既有基础知识的再现,又有基本能力的提升,突出创新精神和实践能力的培养,把握了教学的改革方向,体现了新课程理念,导向鲜明,可以说题型命制思想贴近中考试题。

2,注重双基,突出重点问题考查。

试题所考知识都是教材中的基础知识、基本技能以及基本的历史方法,紧紧围绕重点问题进行重点考查,内容涉及古代文化成就(31题,34题,35题);改革或变法(36题);专制主义中央集权制度及措施(37题2,3小题);少数民族的问题及边疆问题(38题);秦始皇、汉武帝对待儒家学派的态度(32题)等。

3,考查全面,覆盖面广。

试题依据《课程标准》,紧扣教材,考点多,涉及的知识面非常广泛,包含了政治制度史、中外交往、文化史、边疆诸领域,试题覆盖面广,注意考查学生全面掌握知识的程度。

4,试题角度新颖,贴近学生认知本套试题具有很强的人文性、时代性、科学性的特点。

这一特点突出表现在试题的情景创设上。

试题设置的情景,或是取材于现实生活、时政、名人名言、影视作品、文献资料等,体现了命题者以学生为中心,发挥学生的主动性,以学带考的人文思想,又体现了命题者对学习过程的重视,反映了历史学科注重史料、史实,讲究科学性的特点。

二、考生答题情况分析本次期末考试考生共有1302人,60分以上有1144人,80分以上者有838人从表格中看出不及格人数相对较多,反映出我们平时的教学侧重于培优而没有关注到全体学生,忽略了基础较差的学生的学习。

七年级上册历史期末检测试卷分析一、试卷概述本次七年级上册历史期末检测试卷,总分为100分,考试时长为60分钟。

试卷主要考察学生对本学期所学历史基础知识的掌握程度,以及运用知识解决问题的能力。

试卷题型包括选择题、填空题、简答题和材料分析题,涵盖了教材中的重要知识点。

二、成绩分布全年级平均分为75分,及格率为90%,优秀率为40%。

从整体成绩分布来看,大部分学生对本学期所学历史知识掌握较好,能够运用所学知识解决问题。

但也有部分学生存在基础知识不扎实、解题能力不强等问题。

三、试题分析选择题:本题考查学生对基础知识的掌握程度,难度适中。

其中,第3题考查学生对朝代更替的掌握情况,第7题考查学生对历史事件的识记能力,第12题考查学生对历史人物的理解能力。

这些题目失分较多的学生主要是因为基础知识不扎实。

填空题:本题主要考查学生对重要历史事件的掌握情况,难度较低。

其中,第16题考查学生对历史时间的识记能力,第19题考查学生对历史地名的记忆能力,第22题考查学生对历史人物的了解程度。

这些题目失分较多的学生主要是因为记忆不准确。

简答题:本题主要考查学生对历史事件的分析能力,难度适中。

其中,第27题考查学生对历史事件的分析能力,第30题考查学生对历史人物的评价能力。

这些题目失分较多的学生主要是因为分析能力不强、表述不准确。

材料分析题:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,难度较高。

其中,第34题要求学生根据材料分析历史事件的原因,第37题要求学生结合所学知识分析历史人物的影响。

这些题目失分较多的学生主要是因为知识运用能力不强、分析能力欠缺。

四、教学建议强化基础知识:教师在教学中应注重强化学生的基础知识,特别是对于一些容易混淆的概念和知识点,要加强辨析和练习。

提高解题能力:教师在教学中应注重培养学生的解题能力,包括审题能力、分析能力、表达能力等。

可以通过多做练习、多进行模拟考试等方式来提高学生的解题能力。

加强材料分析:教师在教学中应注重加强学生的材料分析能力,可以通过多阅读历史文献、多进行材料分析练习等方式来提高学生的材料分析能力。

七年级历史上册期末试卷分析(一)基本情况纵观今年初一历史试题,就全卷内容来看,试卷的设计与题型以多形式、多层次、多角度来考查学生。

试卷的编排遵循了循序渐进,由易到难的原则,符合考生的作答心理,试卷紧扣大纲,依据课本,重点突出,难易适中,导向明确。

符合学生的认知水平和《历史新课程标准》的基本要求,关注学生的基础知识、基本技能和基本素质,使学生掌握了广泛的历史知识。

(二)具体分析1、选择题得分率较高,说明学生对基础知识的掌握情况较好。

失分最高的是第11题,造成该题失误的主要原因是学生对封建社会了解不太清楚。

其次是第5、17题,主要是这两题不在课文正题中,没有扩展,有点偏题。

2、非选择题。

本题共有21、22、23三道大题,主要考察了齐桓公改革,商鞅变法和秦王扫六合等历史知识的理解分析能力。

21题做的不是很好,主要问题出现于学生材料分析不到位,有些古文不太理解。

特别是21题的材料二,学生不求甚解。

有的答成分封制,有的空着失分很多。

从这些题可以看出,学生做自由发挥题的能力有待提高。

第23题的4个问题中,第4题学生做得不好,不能从正反两方面评价秦始皇。

有的即使评价了,但是没有做到有理有据。

3、简答题。

本题共24、25、26三题。

25题秦疆域的西边答的不好,与长城西端相混。

26题比较不错,部分同学容易把此题与材料分析的23题中的第3题相混。

(三)综合分析1、覆盖面广:20道选择题涉及1——15课的基础知识。

内容包括政治、经济、外交、军事、民族关系等各个领域。

2、注重基础知识和能力的考查。

每道选择题都是最基本的、课程目标要求掌握的历史知识。

3、注重知识的综合运用,考查学生的综合分析能力。

将历史知识与课文中的插图联系起来进行考察,如第2题。

4、本次考试优秀率 40% 及格率 75% 平均分为73.65(四)教学反思针对此次评卷工作中所反映的问题,我们应在今后的教学工作中采取一定的措施进行改进:1、重视基础知识的教学。

七年级历史试卷分析

2011年1月七年级期末统考试卷在题型上与去年相比没有太大变化,选择题25题共50分,非选择题4大题共50分。

从总体来看:本年试题有一定的灵活性,注意知识理解上的考察,注意专题的归纳,有很好的区分度。

一、试卷基本情况分析:

(1)覆盖全面

七年级上册的知识点实现了全面覆盖,试卷中有13道选择题共26分涉及期中前知识,有填图题共4分涉及期中前内容,材料解析题占24分,共涉及期中前内容共占54分,占全卷54%。

这和前几年期末考试期中知识只占20%-30%相比,有了很大的变化,实现了考点对本册书均匀的全覆盖。

(2)图文并茂

整套试卷共用图12幅,图片形式多样,有照片3幅、有地图2幅、有文物图4幅、人物图3幅、想象图6幅等。

如:《战国形势图》、《三国鼎立形势图》有助于引导学生在历史学习中形成历史时空关系。

实物图和想象图有助于引导老师在教学过程中充分利用课本和地图册的图片资料进行生动活泼的教学。

但“司母戊鼎”历史实物图片不具有唯一性,干栏式房屋图、祖冲之图属于想象绘画图,不同版本差别很大,以此出题,试题的科学性和严谨性有待商榷。

(3)联系生活

注意联系生活实际,有助于学生生动活泼的学习。

选择题第10题西楚霸王定都彭城,涉及徐州乡土历史。

第13题重走丝绸之路出发地点,第17题秦朝电视剧中的两个镜头,果盘中的石榴、葡萄,皇帝批阅竹简,都带有较多生活的气息,但和去年相比这方面的试题还有待增多和加强。

(4)论从史出

充分利用原始史料,是本次期末试题的很明显特色。

选择第5题“烽火戏诸侯”典故,第8题商鞅“治世不一道,便国不法古”,第9题《史记》“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文”,第14题曹操“老骥伏枥,志在千里”,第19题“始知李太守,伯禹亦不如”,第25题对联“哀怨托离骚,生而独开诗赋立;孤忠报楚国,余风波及汉湘人”均引自原始史料。

材料题引用《史记》原文3处,《论语》原文1处,《资治通鉴》原文2处,鲁迅评价1处,全试卷共引用史料13处,注重了论从史出的严谨性,但对于初一学生来说,有些偏深,增加了做题的难度。

(5)形成专题

材料题以小专题的形式涉及战国与三国的形势,《史记》,历史上的重要变法,儒家思想四个方面。

第27题材料题以《史记》为引子,涉及《史记》历史地位,黄帝地位,秦朝制度,以少胜多的战役。

第28题以变法为专题涉及管仲改革、商鞅变法、孝文帝改革,并对三次

改革进行概括,第29题儒家思想涉及孔子,孟子、荀子,秦皇汉武,并对两者的根本目的进行了比较,这些题型的设计有助于引导教师在单元复习和总复习时进行专题复习,并对知识进行总结归纳,提高学生的分析能力。

二、答题分析

本校七年级参加考试人数1025人,在交换阅卷,严格按照标准答案阅卷的情况下,年级平均分77.7位居市区第4(前3名分别为85.5,79.3,78.0)。

班级最高分80.4,最低分72.6,满分只有3人

(1)单项选择题

本题错误主要集中在第1、6、7、8、9、18、21小题上。

第1题:不熟悉干栏式房屋图造成失分。

第6题:不了解“反戈一击”的起源。

第7题:对围魏救赵,长平之战理解不深。

第8题:不知道商鞅属于法家。

第10题:对项羽定都彭城误解成刘邦定都。

第18题:知道三星堆不知道属于成都平原。

第21题:对儒家学派汉朝独尊理解不清造成失分。

(2)填图题

本题错误主要集中在26(1)司母戊鼎“戊”“鼎”的书写上错误较多,26题(2)对祖冲之图像的辨认错误最多,许多同学写成了华佗,张仲景,圆周率精确到小数点后第7位写成了圆周率第七位26题(3)战国位置记忆不清造成写错,《三国形势图》主要是审题不准,写成三国国名。

(3)材料题

此题失分主要集中在第27题(1)《史记》的历史地位,学生只知其一,不知其二,知道《史记》是纪传体史书,却不知其历史地位。

第27题(3)秦朝的中央集权制度,在中央与地方职权的区分上,学生答混、答题不全造成失分。

28题(2)重农抑商、奖励军功书写错误。

(3)三次改革的共同之处学生答案多样,和答案有所不同,也造成了失分。

29题(3)“焚书坑儒”书写错误,汉武帝的措施“罢黜百家,独尊儒术”没有直接答出。

造成失分。

三、教学启示

1、培养学习兴趣。

从考试成绩来看,对历史有浓厚兴趣,阅读面宽广的同学考分很高,靠死记硬背的同学会出现知识混淆,张冠李戴的现象,不会灵活运用知识

2、在教学中注意充分利用历史图片和史料。

帮学生建立时空观念,通过积累充分的表象知识,引导学生由由表及里的掌握知识

3、在新课和复习中充分发挥教师的主导作用。

通过归纳、总结、专题帮学生建立知识联系和体系。

4、训练学生养成良好的审题、答题习惯,注意书写的正确。