第1131期+刘洪一+犹太人与世界——一个文化命题及启发

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:5

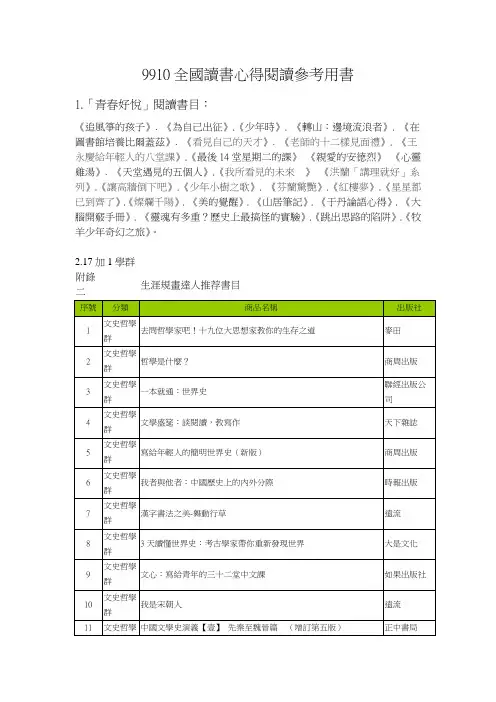

9910全國讀書心得閱讀參考用書

1.「青春好悅」閱讀書目:

《追風箏的孩子》. 《為自己出征》.《少年時》.《轉山:邊境流浪者》.《在圖書館培養比爾蓋茲》. 《看見自己的天才》. 《老師的十二樣見面禮》.《王永慶給年輕人的八堂課》.《最後14堂星期二的課》《親愛的孜徳烈》《心靈雞湯》. 《天堂遇見的五個人》.《我所看見的未來》《洪蘭「講理就好」系列》.《讓高牆倒下吧》.《少年小樹之歌》. 《芬蘭驚艷》.《紅樓夢》.《星星都已到齊了》.《燦爛千陽》. 《美的覺醒》. 《山居筆記》. 《于丹論語心得》. 《大腦開竅手冊》. 《靈魂有多重?歷史上最搞怪的實驗》.《跳出思路的陷阱》.《牧羊少年奇幻之旅》。

2.17加1學群

附錄

生涯規畫達人推荐書目

二。

读《论犹太文化》笔记这本书是南京大学的徐新教授的作品,主要是徐新和其学生写成。

我对于犹太人的兴趣来自一个方面,就是在犹太人的历史中,为什么犹太人会受到这样的迫害,因为在我的哲学理解中,如果一个人或者阶层受到长期的迫害,那些施加迫害的人自然是主要责任者,但是受到迫害的一方本身也应该有一些不对的地方。

因为我非常坚持王守仁的“仁者,万物一体也;义者,宜也。

”的思想。

当世界出现不和谐的情况的时候,一定是其中的两方都没有为对方考虑,也就是没有意识到他们其实是一体的。

带着我的两个疑问,我开始了寻找答案的历程。

我从当当网购买了徐新写的两本关于犹太人的书——《犹太文化史》、《论犹太文化》。

因为我急于找到答案,我认为《论犹太文化》能够更快的给我答案,所以我先阅读了《论犹太文化》。

在我寻找答案之前,其实对于这两个问题的答案已经有了一个基本的猜想,这个猜想来源于一些平时的耳濡目染——犹太人是因为长期占有经济的高层,同时在政治上又缺乏保护自己的能力,所以才导致了他们被迫害的悲剧。

我有了一个基本的猜想。

我需要一些资料来印证或者是证伪我的观点。

对于疑问,我没有任何的猜想,但是很显然,问题的答案将会对我有巨大的助益,给我借鉴。

在阅读的过程中,我开始慢慢的搜集第一疑问的答案:1.犹太文化是在各种中东文化的夹缝中生存了下来,为了能够生存,他们在不同的历史时期,进行了不同的变革以适应时代的需要,犹太人人中的拉比胜任了这一使命。

2.犹太拉比为了犹太文化的生存,不断的对犹太的经典进行新的解读,一个最为重要的解读就是将对《塔木德》的学习等同于对于上帝的信仰。

就是学习等同于信仰。

一个两千年来坚持学习的民族产生的智慧积淀,是造就这个民族优越性的一个非常重要的因素。

要学习就必须识字,所以一千多年前,犹太人就没有文盲。

传统的犹太人每天必须阅读一页《塔木德》,七年半通读这本书。

3.犹太人是流散的民族,生活在异国他乡,他们生活完全与异族隔离,也就是说他们只进行经济上的交往,从来不进行文化上的交往。

论犹太人问题读后感3篇德国的犹太人渴望解放。

他们渴望什么样的解放?公民的解放,政治解放。

布鲁诺·鲍威尔回答他们说:在德国,没有人在政治上得到解放。

我们自己没有自由。

我们怎么可以使你们自由呢?你们犹太人,要是为自己即为犹太人要求一种特殊的解放,你们就是利己主义者。

作为德国人,你们应该为德国的政治解放而奋斗;作为人,你们应该为人的解放而奋斗。

而你们所受的特种压迫和耻辱,不应该看成是通则的例外,相反,应该看成是通则的证实。

或者,犹太人是要求同信奉基督教的臣民享有平等权利?如果是这样,他们就承认基督教国家是无可非议的,也就承认普遍奴役制度。

既然他们满意普遍奴役,为什么又不满意自己所受的特殊奴役呢?既然犹太人不关心德国人的解放,为什么德国人该关心犹太人的解放呢?基督教国家只知道特权。

犹太人在这个国家享有做犹太人的特权。

作为犹太人,他享有基督徒所没有的权利。

那他何必渴望他所没有而为基督徒所享有的权利!如果犹太人想从基督教国家解放出来,他就是要求基督教国家放弃自己的宗教偏见。

而他,犹太人,会放弃自己的宗教偏见吗?就是说,他有什么权利要求别人放弃宗教呢?基督教国家,按其本质来看,是不会解放犹太人的;但是,鲍威尔补充说,犹太人按其本质来看,也不会得到解放。

只要国家还是基督教国家,犹太人还是犹太人,这两者中的一方就不可能解放另一方,另一方也不可能得到解放。

基督教国家对待犹太人,只能按照基督教国家的方式即给予特权的方式:允许犹太人同其他臣民分离开来,但也让犹太人受到分离开来的其他领域的压迫,何况犹太人同占统治地位的宗教处于宗教对立的地位,所受的压迫也更厉害。

可是,犹太人对待国家也只能按照犹太人的方式即把国家看成一种异己的东西:把自己想象中的民族跟现实的民族对立起来,把自己幻想的法律跟现实的法律对立起来,以为自己有权从人类分离出来,决不参加历史运动,期待着一种同人的一般未来毫无共同点的未来,认为自己是犹太民族的一员,犹太民族是神拣选的民族。

阅读,是读者与作者的一次真切交流,一次心灵约会,是一个召唤地下幽灵的仪式,一次降神会。

感谢人类学为我打开了另一扇阅读之门,让原本漂泊无依的心灵能镇定下来摈弃世俗的烦扰,满怀着自卑与崇敬同学贯古今德泽万古的人类学大师进行心灵之约。

仿佛同远方的故友不期而遇,兴奋而又紧张,让人心驰神往而又提心吊胆,唯恐误会了其中要旨以致毫无愧疚地凭自己的一厢情愿来臆测著者的用意。

专业知识和人生阅历所限,在拜读过的著作中有太多的不解与迷惑,臆测与胡诌,但是人类学家们抛弃安逸背负行囊毅然决然赶赴田野朝圣般的执着心态和那份对整个人类孜孜不倦地诚挚关照的深情切意,我还是能真切体悟得到,从而干涸愚钝的心田如沐浴焚香,涤除虚燥。

下面就已经拜读过的《乡土中国生育制度》(费孝通1998),《文化论》(马林诺夫斯基)《菊花与刀》《文化模式》(本尼迪克特)有感于人类学对异文化研究的钟爱,谈谈自己的一些想法。

“他者”[1]即天堂人类学家的任务归根结底就是探寻适宜的阐释程序,揭示每一种偏见,质疑其自以为具备的普遍意义。

————玛丽·道格拉斯从天真的人类学家们背起行囊赶赴田野的那刻起他们便开始践行“拯救那些独特的文化与生活方式,抗拒席卷全球的西方模式,使自己的研究成为对西方自己文化的批评”的庄严承诺,踏上了对异文化的矢志不渝地探询的漫漫长路。

朝圣般地执着于他者文化研究,不仅源于异文化有伊甸园般的吸引力,更是源于通过对本体文化以外的造物的感知从而反观自身获得文化自知修以整本体文化的人类学研究法则。

我想最初的泰勒、摩尔根、马林诺夫斯基等人类学家们奔赴田野时肯定怀揣着上述的热切愿望。

对他者文化的研究也为推翻种族中心主义和文化沙文主义的理论根基积蓄了巨大能量,为打破文化阻隔建立平等有效的文化沟通,保护多样性文明奠定理论基础。

从而对他者文化研究的钟爱便薪火相传地延续下来,被人类学者奉为圭臬,演变为人类学研究的金科玉律。

为了更好的反省自己的文化模式,客观评价本体文化,建立文化自知,“理想上, 人类学家须习惯于从心灵上或从身体实践上“背叛”自己的社会, “疏离”于自己的生活空间之外的人。

创造力与文化——犹太民族的启示2010-03-30 南方网陈实:各位街坊、各位听众、亲爱的朋友们,“岭南大讲坛〃文化论坛”第31讲现在开始。

今天的主讲嘉宾是深圳职业技术学院院长刘洪一教授,他演讲的题目是“创造力与文化——犹太民族的启示”。

犹太民族是一个伟大的民族,这是一个产生了希伯来文化和圣经的民族,是对基督教和伊斯兰教的形成、发展产生过重要影响的民族,也是为世界文明奉献了众多思想、文化和科学大师的民族。

这也是一个和中华民族很相似的民族,他们聪明、智慧、顽强、谨慎、保守,有时候又有点记仇。

他们善解人意、善于妥协,关心政治、喜欢应酬,有时候又有点轻视女性。

这又是一个苦难深重的民族,5000年的历史中,有2000年流离失所,二战中有600万人死于希特勒纳粹的魔掌之下。

从公元前722年开始,他们先后为亚述、巴比伦、罗马、拜占庭、十字军、奥斯曼和英国人统治,在那片新月型的沃土上布满了各种征服者的王宫殿宇。

就是这样一个民族组成的以色列,在阿拉伯各国的包围中成为中东的超级强国;在西方世界,无论在经济、科技、思想、文化、教育、服务等各个领域中,都有举足轻重的地位。

为什么会这样?为什么在全球激烈的文化冲突中,犹太民族能够集世界文化之大成来实现本民族的发展创新?让我们听听刘洪一教授给我们带来的答案。

刘洪一教授是我国犹太学和犹太文化研究领域最有影响的学者。

上世纪80年代改革开放之初,他就和美国犹太裔小说家索尔〃贝娄结识,从那时候就开始了犹太文化的研究。

他以人文研究和社会研究相结合、学术研究和现实生活相结合的姿态,探究犹太文化的博大精深和对中国文化的参照借鉴意义。

刘教授的特点是有趣味、有魅力,他是徐州人,徐州出过一大把皇帝、一大把宰相、一大把元帅将军、一大把诗人、一大把画家。

这些名气和文气聚在刘教授身上,使他能在犹太民族的哲思、思想和诗中,结合时代的维度和历史的具体要求揭示出那些非凡的文化智慧和文化胸怀,有请刘教授!刘洪一:各位同仁、各位朋友,大家早上好!今天非常高兴有机会和各位朋友一起以犹太人的创造现象为切入点,探讨创造力与文化的问题。

作者: 刘洪一

出版物刊名: 国外文学

页码: 16-22页

主题词: 美国犹太文学;犹太性;美国犹太人;世界性;文学本体;犹太作家;卡夫卡;犹太民族;犹太文化;诺贝尔文学奖

摘要: 犹太性与世界性:一块硬币的两面——关于犹太文学本体品性的思考刘洪一由于特殊的历史发展和文化机制,犹太文学呈现了不同凡常的品性特征,就象犹太民族和犹太文化一样,诸多矛盾悖论的品质特征不可分解地整合在一起。

犹太性和世界性是贯通犹太文学本体的两种特性,这两...。

作者: 刘洪一

出版物刊名: 复旦学报:社会科学版

页码: 56-61页

主题词: 诺贝尔文学奖;美国犹太人;犹太裔作家;犹太现象;文化身份;犹太作家;文化思想;犹太民族;多重性;犹太文化

摘要: 在诺贝尔文学奖获奖者中犹太裔作家占有惊人比例,诺贝尔文学奖中“犹太现象”的文化机理在于:犹太人散居世界所形成的多重性文化身份及与西方居住地社会的文化则。

认同;犹太民族历史境遇和文化困惑的“标本”意义及犹太作家对此进行的形而上消解运用;犹太裔作家在文化思想、审美观念、文学技巧等方面突出的整合精神,以及他们特有的语言条件。

犹太裔作家显示出独特的“文化优势”,其获奖的内在机理昭示了富有启发意义的一般规则。

作者: 刘洪一

作者机构: 深圳大学教授

出版物刊名: 外国文学研究

页码: 90-96页

主题词: 《圣经》;典型;具象化;呈现;境遇;展示;犹太文化;怀疑;神学;吸纳

摘要:犹太《圣经》不仅开启了犹太文化之源,而且昭显了突出的世界性意义,主要表现在:《圣经》以对世俗性生活、生产要素的汇聚整理和显著的史实特征,显示出典型的超神学性;《圣经》以对周边异质文化要素的吸纳、整合和创造,展示了一系列具有启始性、起源性的文化意象,呈现了可资参照的文化元典意义;《圣经》以一种非形式化的审美理想、突出的具象化思维、典型的文学性文本特征,展示出强烈的审美性;《圣经》以人为重心,以对人的境遇、情感、愿望、幸福等的强烈关注为标识,呈现了强烈的个人性;《圣经》以对权威的怀疑、挑战,对犹太人自身的怀疑和反思,表现了突出的批判性。

《圣经》的世界意义展示了犹太传统与现代文明的一种联结,其深层则蕴涵着犹太传统的延展、更新及未来走向等富有挑战性的文化命题。

第1131期刘洪一:犹太人与世界——一个文化命题及启发

来源:作者:发布时间:2006-04-03 22:41:01 编辑:点击次数:1179

今年是世界反法西斯胜利六十周年。

回顾历史,中华民族和犹太民族有着相同的悲惨遭遇,在“二战”这场人类浩劫中,当年饱经苦难的中国人民还曾接纳了相当数量无家可归的犹太人。

六十年过去了,犹太民族至今还对中国人民怀有感激之情。

但是,普通的中国人对犹太文化都不怎么了解,从事这方面研究的学者就更凤毛麟角。

可是深圳居然有这么一位专家,20余年来主治犹太文学和犹太文化,他在国内该领域的研究成绩斐然,独树一帜,他就是深圳大学教授、副校长刘洪一。

多年来他出版相关学术专著6部,发表论文70余篇,编著7部,译著数十万字,在国内外学术界产生广泛影响,被同行认为是国内该研究领域最有影响的学者之一。

去年由商务印书馆出版的他的理论新著《犹太文化要义》,读来让人耳目一新;由他主编、国内有关研究专家共同撰写的六卷本、约300万字的《犹太名人传》,其总序的题目是:寻名人足迹,与智者对话。

这颇能代表这位研究者的情怀。

为什么选中“又偏僻,又冷门”的犹太文学?

刘洪一1960年出生于江苏徐州。

中学毕业后,曾做过机器加工工人和搬运工。

粉碎“四人帮”之后,国家恢复了高考制度,这为他提供了走上为学之路的契机。

1978年起,他先后考入了南京师范大学中文系和黑龙江大学外国文学研究所,主攻美国犹太小说研究。

外国文学的范围很广,为什么偏偏选中当时看起来“又偏僻,又冷门”的犹太文学和犹太文化?刘洪一告诉记者,犹太民族和中华民族在历史上早有交往,犹太人民一直对中国人民怀有深厚的感情;两个民族在现代史上有着相似的历史遭遇,在文化上有许多共通之处,很有互补和借鉴的意义。

犹太文化的博大精深及其与中国文化的参照意义,一直吸引着刘洪一的学术视点。

刘洪一谈起他最初的研究对象、与海明威齐名的美国著名作家索尔·贝娄(SaulBellow)。

索尔·贝娄是犹太人后裔,他的父母早年作为移民从东欧来到了加拿大,后又移民到美国。

他身上负载着深厚的犹太传统和欧洲犹太人不平凡的历史遭遇,当索尔·贝娄进入美国这个西方世界的大熔炉后,古老的犹太传统和当代西方文明在他身上发生了激烈的碰撞。

犹太人的根在哪里?犹太人如何适应现代生活?犹太人在西方世界何去何从?这些文化上的根本问题深深地困扰和煎熬着索尔·贝娄的心灵世界。

因此,身份困惑、自我找寻、边缘人心态、生存的危机,诸如此类的问题在20世纪50年代便成为索尔·贝娄的小说主题,并由此启动了美国小说对当代西方人类生存境遇问题的思考。

索尔·贝娄被认为是继海明威、福克纳之后最伟大的美国小说家,就在于他的作品不仅具有一定的犹太性,同时还具有鲜明的世界性,从犹太人的问题生发出世界性的普遍意义,并给人以震撼的文化冲击力。

刘洪一通过研究认识到,索尔·贝娄是犹太民族在现代西方世界的一个表征,他的文学世界蕴涵着深刻的文化机理,要真正解读文学,就必须发掘其文化之根。

同时,传统与现代,民族文化与异质文化的冲突与调适,不仅是犹太人面临的文化命题,也是当今世界最具前沿性的文化挑战。

以犹太文学和犹太文化为研究的切入点和样本,对阐释当代文化的本质问题,对参照中国文化在世界文化对话中面临的问题和挑战,都有重要的意义。

基于对这一课题重大学术价值和现实意义的发现,刘洪一义无反顾地走上关于犹太文化研究的学者之路。

他以心治学,执着求索,以其犹太文学和犹太文化研究上的造诣和建树,受到学界的关注和尊重,1997年破格晋升教授,成为深圳大学和国内该领域最年轻的教授之一。

当野花被小伙子献给女友

刘洪一在文学方面的研究是独到的。

他给记者举了一个生动的例子。

旷野里一株野花,固然美丽,但它是自然化的东西。

如果某一天一个路过的小伙子采摘了它,把它的美丽献给了自己心爱的女友,那么这枝野花就成了爱情的符号和载体,野花就具有了人为化、社会化,这就是“文化”。

小说也是如此,作者用一种虚构的方式,把情节、背景、心理、言语、细节等要素捏合到一起,编织成一个故事,那么这个故事就是一个蕴涵深厚的文化。

刘洪一就是这样独辟蹊径,研究文学并不仅仅局限于艺术美学,而是以文化美学和文化诗学的理钊ヌ骄课难 澜纭?002年,北京大学出版社出版的刘洪一的理论专著《走向文化诗学——美国犹太小说研究》,该书以美国的犹太小说为“文本”,将其放在文化诗学的广阔视野中去解析。

刘洪一本着他多年所从事的犹太文学、文化及中外比较文化诗学研究,本着对文化与诗学研究的通观,对美国犹太小说的文化价值及诗学价值进行了综合解读,并对小说和文化诗学的若干普遍原理进行了梳理和探讨。

他所倡导的新的理念和方法,受到学界高度关注,被认为是美国犹太小说研究之翘楚。

《光明日报》、《外国文学研究》等报刊都给予很高的评价,认为该书是“国内学术界文化诗学研究领域的第一个好样本,填补了空白“。

中国文化和犹太文化最具可比性

刘洪一执着于学术探索,但并不是一个为学术而学术的学者,而是有着强烈的社会责任意识和使命意识。

在当代世界,伴随着经济的全球化,异质文化之间、中外文化之间的文化接触和文化冲突、文化融合都将不可避免的历史情形下,如何采借外来优质文化而又能保持民族传统的健康延续,成为21世纪学界高度关注的焦点性命题,而关于流散族裔文化研究就自然成为了本世纪学术界的一个显学。

实际上,“流散”(theDispersion)问题是一个源于犹太民族数千年散居世界的历史而最早提出的一个文化命题,在进行流散文学与文化的研究时,犹太文化因其流散时间漫长、文化交融复杂、民族特征模糊反而鲜有人进行全面分析。

刘洪一教授的《犹太文化要义》无论是从犹太学研究还是从后殖民文化研究来看都恰好填补了这个空白,推动了犹太文化研究、流散族裔研究、异质文化间的文化冲突和文化融合问题研究进入到一个新的阶段。

该书以前所未有的大视野、大格局,比较全面地梳理了犹太文化产生的流程和结构、思想方式和生存机智、文化母本与现实表征、宗教精神与审美文化等方面,可谓是犹太文化研究的集大成者。

难能可贵的是,《犹太文化要义》以犹太文化的流散族裔问题为样本,以文化通观的思想视野,把犹太流散族裔问题纳入到广阔的文化语境和全球语境中,建立起与当代文化现实相适应的研究话语。

刘洪一教授谈到,我国著名史学家、文化学家周谷城教授曾说过,世界上有两种文化一以贯之、最具可比性,那就是中国文化和犹太文化。

刘洪一教授认为犹太民族2000多年来,一直在与异质文化的接触中进行着文化冲突和文化的保持,如何既能采借异质文化的优质要素,又不致被异质文化所同化;如何既能保持民族传统,又能适应现代世界,犹太文化都展示了深刻的经验教训。

中国文化在发生方式、存在方式等方面与犹太文化不尽相同,但在与异质文化的接触、冲突、采借中,所面临的文化挑战具有类似之处,特别在全球化时代,在文化接触和文化冲突越来越不可避免的条件下,如何吸纳外来优质文化、保持和弘扬民族传统,以在全球化和世界文化的对话中立于不败强盛之地,关于犹太文化的研究都对我们有着重要而现实的参照意义。

录音下载地址:http://202.112.28.132/hust/lecture/1131.mp3

PPT下载地址:http://202.112.28.132/hust/lecture/1131.ppt。