弹簧纵驻波实验报告

- 格式:docx

- 大小:22.18 KB

- 文档页数:15

弦驻波实验报告引言:弦驻波实验是物理学实验中常见的一种实验方法,通过在一根绷紧的弦上制造驻波,可以研究波动的性质和特征。

本次实验旨在通过调整绷紧弦上的振动频率,观察弦上产生的驻波现象,并探究驻波的特性及其与频率的关系。

实验准备:在进行实验之前,我们准备了一根长且绷紧的弦、一个电子频率计和一个振动源。

首先,我们用钳子夹住一端的弦并将其固定,然后调整另一端的张力,使弦保持绷紧状态。

接下来,我们将电子频率计连接到振动源,以便能够准确地测量频率。

实验准备工作完成后,我们可以开始实验。

实验步骤:1. 调整振动源频率:我们首先将振动源的频率调整到一个较低的值,然后慢慢增加频率,直到产生明显的高频振动。

2. 创建第一个驻波:当振动源频率达到一定值时,我们可以观察到弦上形成了第一个驻波。

驻波由节点和腹部组成,我们可以清楚地看到弦上产生了一系列等间距的节点和腹部。

同时,我们使用电子频率计测量并记录下当前振动源的频率。

3. 增加频率并观察:为了进一步研究驻波的特性,我们逐渐增加振动源的频率,并观察到随着频率的增加,弦上形成的驻波数量也随之增加。

同时,我们不断记录振动源频率和驻波的数量。

4. 记录驻波节点位置:在观察到明显的驻波现象后,我们使用尺子逐个测量并记录下每个驻波节点的位置。

通过这些数据,我们可以计算出弦上每个节点之间的距离,并进一步研究驻波的波长和频率之间的关系。

5. 分析实验数据:将实验数据整理并制作成图表,我们可以清晰地看到频率与驻波数量、波长和速度之间的关系。

通过这些数据的分析,我们可以进一步理解驻波现象的本质以及频率对驻波特性的影响。

实验结果:通过本次实验,我们观察到了弦上形成的驻波现象,并记录了频率、驻波数量以及驻波节点的位置。

通过实验数据的分析,我们发现频率与驻波数量呈现正相关关系,即频率越高,驻波的数量也越多。

此外,我们还观察到驻波节点之间的距离与频率呈反比关系,即频率越高,驻波节点之间的距离越小。

驻波演示实验报告驻波演示实验报告引言:驻波是波动现象中的一种特殊情况,它在各个科学领域都有广泛的应用。

为了更好地理解和研究驻波的特性,我们进行了一次驻波演示实验。

本报告将详细介绍实验的目的、原理、实验装置和实验结果。

目的:本次实验的主要目的是通过驻波演示实验,加深对驻波现象的理解,并观察驻波在不同条件下的特性变化。

同时,通过实验数据的分析,验证驻波的基本原理和公式。

原理:驻波是由两个同频率、同振幅的波在相反方向上传播时产生的干涉现象。

在实验中,我们使用了一根弦作为传播介质,通过在弦上施加不同频率的激励波,使其在弦上形成驻波。

实验装置:实验装置包括一根细长的弦、激励器和测量仪器。

首先,将弦固定在两个固定点之间,保持其紧绷状态。

然后,将激励器与弦连接,通过调节激励器的频率和振幅,产生不同的激励波。

最后,使用测量仪器,如频率计和振幅计,对驻波进行测量和记录。

实验过程:在实验开始之前,我们首先调整弦的紧绷度,确保弦的振动不受松紧程度的影响。

然后,通过改变激励器的频率,我们逐步找到弦上出现驻波的条件。

一旦驻波形成,我们使用频率计测量驻波的频率,并使用振幅计测量驻波的振幅。

实验结果:通过实验,我们观察到了驻波的几个重要特性。

首先,我们发现驻波的频率与激励波的频率相等,这与驻波的基本原理相符。

其次,我们注意到驻波的振幅随着激励波的振幅的增加而增加,这表明驻波的振幅与激励波的振幅有直接的关系。

最后,我们观察到在一定条件下,驻波的波节和波腹位置保持不变,这与驻波的空间分布特性相符。

讨论与分析:通过对实验结果的分析,我们可以得出以下结论:驻波的频率与激励波的频率相等,这是驻波形成的必要条件;驻波的振幅与激励波的振幅有直接的关系,振幅越大,驻波的振幅也越大;驻波的波节和波腹位置保持不变,这是驻波的空间分布特性。

这些结论与驻波的基本原理相吻合,验证了实验的有效性。

结论:通过驻波演示实验,我们更深入地了解了驻波现象的特性和原理。

弦振动与驻波实验报告弦振动与驻波实验报告引言:弦振动与驻波是物理学中重要的研究领域,对于理解波动现象和振动特性有着重要的作用。

本次实验旨在通过实验观测和数据分析,探究弦振动和驻波的基本特性,并验证实验结果与理论预期的一致性。

实验装置:实验装置主要由一根细长的弦、固定装置和振动源组成。

弦通过固定装置固定在两端,振动源通过机械手柄产生横向振动,使弦发生振动。

实验过程:1. 调整弦的张力:首先,我们根据实验要求调整弦的张力,使其保持稳定。

通过调节固定装置上的螺钉,可以改变弦的张力,从而影响弦的振动频率和振幅。

2. 观察弦的振动模式:接下来,我们将振动源固定在弦的一个端点,并通过机械手柄产生横向振动。

我们观察到弦在振动过程中形成了不同的振动模式。

当振动源产生的频率与弦的固有频率相等时,弦会形成稳定的驻波。

3. 测量驻波的节点和腹点:我们使用尺子测量弦上的驻波节点和腹点的位置。

节点是弦上振动幅度为零的点,而腹点则是振动幅度最大的点。

通过测量节点和腹点的位置,我们可以计算出弦的波长和振动频率。

4. 计算波长和频率:根据实验测量的数据,我们可以利用以下公式计算弦的波长和频率:波长 = 2 * 节点间距离频率 = 振动源产生的频率实验结果与分析:通过实验观测和数据分析,我们得到了一系列关于弦振动和驻波的结果。

首先,我们发现当振动源产生的频率等于弦的固有频率时,弦会形成稳定的驻波。

这是因为当振动源频率与弦的固有频率一致时,反射波和入射波在弦上形成了干涉,导致驻波的形成。

其次,我们发现驻波的节点和腹点位置与振动源产生的频率有关。

当频率增加时,节点和腹点的位置会发生变化,波长也会相应改变。

这是因为频率的增加导致波长的缩短,从而节点和腹点的位置也会随之改变。

最后,通过计算弦的波长和频率,我们发现实验结果与理论预期相符。

这进一步验证了弦振动和驻波的基本原理和公式的准确性。

结论:通过本次实验,我们深入了解了弦振动和驻波的基本特性,并通过实验结果验证了相关理论。

弹簧实验报告弹簧实验报告引言:弹簧是我们日常生活中常见的物体,它具有弹性变形的特性,被广泛应用于各个领域。

为了更好地了解弹簧的性质和特点,我们进行了一系列弹簧实验。

本报告将详细介绍实验的目的、步骤、结果以及对实验结果的分析和讨论。

实验目的:本次实验的目的是通过对不同类型弹簧在受力下的变形情况进行观察和测量,探究弹簧的弹性特性,了解弹簧的弹性系数和弹性势能的关系。

实验步骤:1. 准备工作:收集实验所需的材料和仪器,包括弹簧、测力计、标尺等。

2. 实验一:测量弹簧的弹性系数。

将弹簧固定在水平桌面上,用测力计施加不同的拉力,并记录弹簧的伸长量和受力大小。

3. 实验二:测量弹簧的弹性势能。

将弹簧固定在竖直方向上,将一质量悬挂在弹簧下方,测量弹簧伸长的长度,并计算弹簧的弹性势能。

4. 实验三:比较不同类型弹簧的弹性特性。

选取不同材质和形状的弹簧,进行相同的实验,比较它们的弹性系数和弹性势能。

实验结果:1. 实验一的结果显示,弹簧的伸长量与受力大小呈线性关系。

通过绘制伸长量-受力曲线,我们可以得到弹簧的弹性系数。

2. 实验二的结果表明,弹簧的弹性势能与其伸长量的平方成正比。

这一结果与弹簧的弹性势能公式E=1/2kx^2相吻合。

3. 实验三的结果显示,不同类型的弹簧具有不同的弹性特性。

弹簧的材质和形状会影响其弹性系数和弹性势能的大小。

结果分析和讨论:通过实验结果的分析和讨论,我们可以得出以下结论:1. 弹簧的弹性系数是描述其弹性特性的重要参数。

弹性系数越大,弹簧的变形程度越小,表明其具有更好的弹性。

2. 弹簧的弹性势能与其伸长量的平方成正比,这是由于弹簧的变形与受力大小和伸长量的平方成正比的关系所导致的。

3. 不同类型的弹簧具有不同的弹性特性,这是由于弹簧的材质和形状的差异所导致的。

例如,钢制弹簧比橡胶弹簧具有更高的弹性系数和弹性势能。

结论:通过本次实验,我们深入了解了弹簧的弹性特性和弹性势能的计算方法。

弹簧作为一种重要的弹性元件,广泛应用于机械、电子、建筑等领域。

驻波实验报告

驻波是指在一定条件下,波在空间中形成固定的幅度分布和相位分布的现象。

在本次实验中,我们将通过实验数据和分析,探讨驻波的产生条件、特点以及应用。

首先,我们在实验室中搭建了一个驻波实验装置,利用信号发生器产生一定频

率的波源,波经过一定长度的传播路径后,被反射回来与原波相叠加形成驻波。

我们通过调节信号发生器的频率和改变传播路径的长度,观察并记录下了一系列的实验数据。

实验结果显示,当传播路径的长度为波长的整数倍时,驻波的节点和腹部位置

固定不变,形成稳定的驻波现象。

而当传播路径的长度不满足整数倍关系时,驻波现象将不会出现,波将继续传播而不形成驻波。

进一步分析实验数据,我们发现驻波的节点处波的振幅为零,而腹部位置波的

振幅达到最大值。

这说明在驻波中,波的振幅分布是固定的,而相位分布则呈现周期性变化。

这是驻波的一个重要特点,也是我们通过实验所观察到的现象。

在实际应用中,驻波现象被广泛应用于各种领域。

例如,在乐器制作中,驻波

的产生和控制对于提高乐器的音质和音色起着至关重要的作用。

此外,在无线通信领域,驻波的产生和传播特性也对天线设计和信号传输起着重要的影响。

总的来说,驻波是一种重要的波现象,通过本次实验,我们对驻波的产生条件、特点以及应用有了更深入的了解。

希望通过今后的学习和实践,能够进一步探索驻波的更多奥秘,并将其应用于更多的实际问题中。

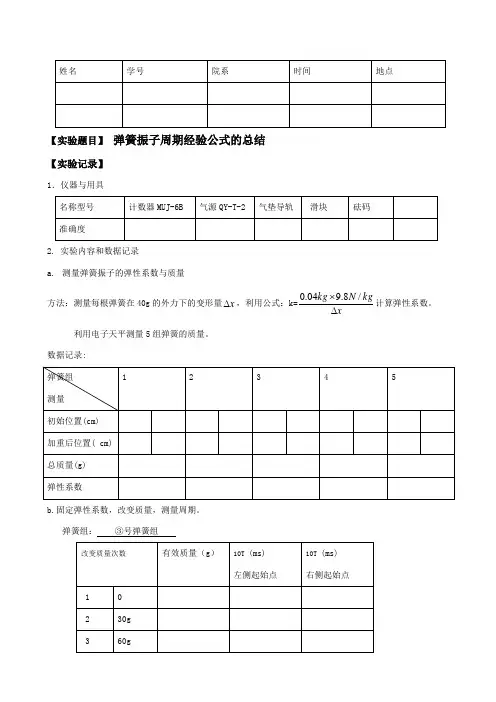

【实验题目】 弹簧振子周期经验公式的总结 【实验记录】1.仪器与用具 2. 实验内容和数据记录a. 测量弹簧振子的弹性系数与质量方法:测量每根弹簧在40g 的外力下的变形量x ∆,利用公式:k=xkgN kg ∆⨯/8.904.0计算弹性系数。

利用电子天平测量5组弹簧的质量。

数据记录:b.固定弹性系数,改变质量,测量周期。

弹簧组: ③号弹簧组490g 5120gc.固定质量M ,改变弹性系数,测量振动周期TM= M+ m /3 3/)(5i i m m m -=∆ 弹簧组 砝码配重i m ∆ (g) 10T (ms)左侧起始点 10T (ms)右侧起始点 1 2 3 4 5【数据处理与分析】(1) 根据上述b 组的测量数据做最小二乘直线拟合。

拟合结果: α= =1c 线性相关系数=2r 1(2) 根据上述c 组的测量数据做最小二乘直线拟合。

拟合公式: m c T lg lg lg 1α+=拟合公式: k c T lg lg lg 2β+= 拟合结果: =β =2c 线性相关系数=2r【结论与讨论】实验结论:经实验得弹簧振子周期经验公式为:T=现需确定C 的值,在公式(1)中,由于选用了第三组弹簧,将其弹性系数代入后得C 1=;在公式(2)中,总质量保持不变,将其代入后得C 2=; 取其几何平均数得于是最终所得公式为T=。

与理论计算结果T=基本接近。

讨论及误差分析:1. 测量弹簧弹性系数的时候,弹簧位置的读数有误差;2. 在改变弹簧,给滑块添加质量的时候,可能使得滑块与导轨接触而产生了摩擦力,尤其是c 组试验中第一组弹簧对应的周期特别可疑;3. 气垫导轨受到空气阻力的作用,运动过程中能量会有损失,尤其当补偿质量使用纸片的时候;4. 弹簧的弹性系数可能发生了改变,弹簧发生了疲劳现象;5. 钩码的质量有损失,以及测量仪器自身的系统误差。

成绩报告成绩(满分30分):指导教师签名:日期:。

弹簧实验报告弹簧实验报告引言:弹簧是一种常见的机械元件,广泛应用于各个领域。

在物理学中,弹簧也是一个重要的研究对象。

本实验旨在通过弹簧实验,探究弹簧的弹性特性,并分析其应用于实际中的意义。

一、实验目的通过实验,探究弹簧的弹性特性,了解弹簧的应变与应力之间的关系,以及弹簧的弹性系数。

二、实验器材1. 弹簧:选用一根长度适中的弹簧,确保其材质均匀、弹性好。

2. 支架:用于固定弹簧,保证实验的稳定性。

3. 负重:用于给弹簧施加外力,产生变形。

三、实验步骤1. 将弹簧固定在支架上,确保弹簧垂直放置。

2. 在弹簧下方挂上负重,记录下弹簧的初始长度。

3. 逐渐增加负重,每次增加一定的重量后,记录下弹簧的伸长量,并计算出弹簧的应变。

4. 根据记录的数据,绘制应变与负重之间的关系曲线。

5. 根据实验数据,计算出弹簧的弹性系数。

四、实验结果与分析通过实验,我们得到了应变与负重之间的关系曲线。

曲线呈现出一定的线性关系,即负重越大,弹簧的伸长量越大。

这说明弹簧的变形与外力大小成正比,符合胡克定律。

根据实验数据,我们计算出了弹簧的弹性系数。

弹性系数是衡量弹簧刚度的重要指标,它越大,弹簧的刚度越高。

通过实验计算,我们可以得到弹簧的弹性系数,从而评估弹簧的性能。

五、弹簧的应用弹簧作为一种重要的机械元件,广泛应用于各个领域。

在汽车工业中,弹簧被用于悬挂系统,能够减缓车辆行驶过程中的震动,提高行驶的平稳性。

在工程领域,弹簧也被广泛应用于机械装置中,如弹簧减振器、弹簧传感器等。

弹簧的应用不仅能够提高机械装置的性能,还能够保护其他部件免受损坏。

六、实验总结通过本次弹簧实验,我们深入了解了弹簧的弹性特性,并通过数据计算得到了弹簧的弹性系数。

弹簧作为一种重要的机械元件,在各个领域都有广泛的应用。

通过研究弹簧的弹性特性,我们能够更好地设计和使用弹簧,提高机械装置的性能和稳定性。

实验中也发现了一些问题,例如实验时弹簧的材质和长度对实验结果的影响,这些问题可以作为进一步研究的方向。

物理实验报告03946

本次实验使用的是弹簧振子,它是一个简单的单摆系统,由质点和弹簧组成。

当质点偏离平衡位置后,会受到弹簧的拉力和重力的作用,产生振动。

实验步骤:

1. 将弹簧挂在支架上,在下端挂上一个质量为m的质点。

2. 将质点拉至离平衡位置有一定距离,释放质点使其进行自由振动。

3. 使用计时器记录每次振动的时间t,进行多次测量,求出平均值。

4. 根据弹簧的弹性系数k和质量m,计算出振动周期T和角频率ω。

实验结果:

经过多次测量,我们得到了以下数据:

t1 = 1.37s, t2 = 1.45s, t3 = 1.42s, t4 = 1.39s, t5 = 1.41s

取平均值,得到t = 1.408s

根据公式T = 2π√(m/k),可以计算出振动周期T为0.892s,角频率ω为

7.03rad/s。

实验分析:

在实验中,我们发现弹簧振子的振动周期与质量和弹性系数有关,质量越大,振动周期越长。

弹性系数越大,振动周期越短。

在实验中,由于弹簧的材质和长度都是一定的,弹性系数k可以看作一定的常数。

因此我们可以通过改变质量m来控制振动周期,从而探究弹簧振子的特性。

本次实验中我们探究了弹簧振子的振动特性,得到了以下结论:

2. 弹性系数可以看作一定的常数,通过改变质量可以控制振动周期。

3. 弹簧振子具有固有频率,也就是当质点振动的频率等于弹簧振子的固有频率时,振幅会达到最大值。

驻波实验是一种重要的物理实验,可以用来研究波动现象。

本实验通过使用声波和弦波发生器,探究了驻波现象的基本特性,实现了驻波的形成和测量,下面是实验报告:一、实验目的1.学习驻波的基本概念和形成条件;2.掌握测量驻波的基本方法和技巧;3.探究驻波的基本特性,如波长、频率、节点、腹点等。

二、实验仪器1.弦波发生器;2.频率计;3.示波器;4.弦线;5.卡尺。

三、实验原理1.驻波的概念:当两个同频率、同振幅、相向而行的波在一定范围内相遇时,它们的叠加会形成一种特殊的波动现象,叫做驻波。

在驻波中,波节和波腹分布在一定位置上,形成了波形稳定的区域。

2.驻波的形成条件:(1)两波频率相同;(2)两波振幅相等;(3)两波相向而行;(4)两波的波长相等。

3.驻波的测量方法:(1)确定两端的固定点,使弦线保持稳定;(2)调整弦波发生器的频率,使其与弦线固有频率相等;(3)在弦线上找到波节和波腹,测量它们的距离和波长;(4)计算出频率和速度。

四、实验步骤1.将弦线固定在两端,保持其稳定;2.调整弦波发生器的频率,使其与弦线固有频率相等;3.调节示波器的扫描频率,观察弦线震动的波形;4.在弦线上找到波节和波腹,用卡尺测量它们的距离,并计算波长;5.重复上述步骤,测量不同频率下的波长和频率;6.根据波长和频率计算出波速。

五、实验结果和分析1.测得的数据如下:频率(Hz)波长(m)波速(m/s)2000.801604000.401606000.271628000.2016010000.161602.分析数据可知,波速基本保持不变,为160m/s左右,符合理论值。

3.通过实验,我们发现,在一定范围内,波长和频率的乘积是一个常数,即λf=c,这也是驻波形成的条件之一。

4.我们还发现,在弦线两端固定的情况下,驻波只能在一定频率范围内形成,这是因为频率过高或过低时,波长会超过弦的长度,无法形成驻波。

六、实验结论1.驻波是两个相同频率、相同振幅、相向而行的波相遇后叠加形成的一种波动现象。

大学物理驻波实验报告大学物理驻波实验报告引言:驻波是物理学中一个重要的现象,它在很多领域都有广泛的应用。

本次实验旨在通过观察和测量驻波的特性,深入了解驻波现象及其相关的物理原理。

实验目的:1. 理解驻波的定义和基本特性;2. 学习使用仪器测量驻波的参数;3. 掌握驻波的数学表达式及其物理解释。

实验原理:驻波是由两个同频率、同振幅的相向传播的波叠加形成的。

当两个波相遇时,它们会相互干涉,形成驻波。

在一维情况下,驻波的表达式为y(x, t) = 2Asin(kx)sin(ωt),其中A为振幅,k为波数,x为位置,ω为角频率。

实验装置:1. 信号发生器:用于产生驻波的信号;2. 波形发生器:用于产生驻波所需的波形;3. 波形显示器:用于观察和测量驻波的参数;4. 测量工具:如尺子、计时器等。

实验步骤:1. 将信号发生器和波形发生器连接,并设置相同的频率和振幅;2. 将波形发生器的输出连接到波形显示器,并调整显示器的位置和角度,以便观察到驻波的现象;3. 通过调节波形发生器的相位差,观察驻波的变化,并记录下相应的数据;4. 使用尺子测量波形显示器上相邻两个节点(波峰或波谷)之间的距离,并记录下来;5. 重复步骤3和步骤4,直到获得足够的数据。

实验结果与分析:通过实验观察和测量,我们得到了一系列驻波的数据。

根据这些数据,我们可以计算出驻波的波长、频率和相速度等参数。

首先,我们可以通过测量相邻两个节点之间的距离来计算驻波的波长。

根据驻波的定义,相邻两个节点之间的距离应该等于波长的一半。

因此,我们可以将测得的距离乘以2,得到驻波的波长。

其次,我们可以通过测量信号发生器的频率和波长,计算出驻波的频率。

根据频率的定义,频率等于波速除以波长。

由于我们已经测得了波长,所以可以将波速除以波长,得到驻波的频率。

最后,我们可以通过测量两个相邻节点之间的时间间隔,计算出驻波的相速度。

相速度定义为波长除以周期。

由于周期等于时间间隔的倒数,所以可以将波长除以时间间隔,得到驻波的相速度。

弹簧纵驻波演示实验原理嘿,朋友们!今天咱来唠唠弹簧纵驻波演示实验原理。

咱就说弹簧,那可是个常见的玩意儿,但你可别小瞧了它。

弹簧纵驻波演示实验,那可是藏着大乾坤呢!想象一下,把弹簧一端固定,另一端给它来点小刺激,就像我们人被挠痒痒会有反应一样,弹簧也会“动起来”。

这一“动”可不简单,就像是一场小小的舞蹈派对在弹簧上开场啦!这些波动啊,就跟那水面上的涟漪似的,会一圈圈地扩散开去。

但弹簧上的波动可不一样,它们会在特定的条件下形成一种特别的状态,这就是驻波啦!驻波就像是一群舞者在弹簧上站定了位置,有的地方动得厉害,有的地方几乎不动,神奇吧?你看啊,这就好比一群人在操场上排队,有的地方人挤人,有的地方空空荡荡。

而弹簧纵驻波呢,就是这些“人”排列出的奇妙图案。

而且啊,这个实验还能让我们清楚地看到波节和波腹。

波节呢,就是弹簧几乎不动的地方,就像跳舞累了在那休息的人;波腹呢,就是动得最欢的地方,就像正跳得起劲的舞者。

咱再深入一点想想,这弹簧纵驻波演示实验可不只是好玩好看哦。

它能让我们更直观地理解波动的特性,这对我们学习物理知识那可是太重要啦!通过这个实验,我们能感受到物理世界的奇妙之处。

就好像我们打开了一扇通往神奇世界的大门,里面充满了各种让我们惊叹不已的现象。

这不就跟我们生活中的很多事情一样吗?有些看起来普普通通的东西,只要我们用心去观察、去研究,就能发现其中藏着的大秘密。

弹簧纵驻波演示实验就是这样一个例子,它让我们在小小的弹簧上看到了大大的物理世界。

所以啊,朋友们,可别小看了这些看似简单的实验。

它们就像是一把钥匙,能帮我们打开知识的宝库,让我们在探索的道路上越走越远,越走越精彩!这弹簧纵驻波演示实验原理,是不是很有意思呢?是不是让你对物理又多了几分好奇和热爱呢?原创不易,请尊重原创,谢谢!。

实验报告模板--弹簧振子_1实验名称:弹簧振子实验实验目的:1. 了解弹簧振子的基本知识和特点;2. 掌握利用弹簧振子测量频率的方法;仪器与材料:1.弹簧振子、直尺、卡尺、扳手、杠杆、天平等。

2.计时器、台式电脑、接口板、电压表等。

实验原理:弹簧振子是将弹性体作为机械系统振荡的重要装置。

弹簧振子主要由弹簧和挂物组成,其基本特点是弹簧会在振荡过程中改变形状和弹性,但满足胡克定律,用于挂物时忽略挂物的体积和重量。

在弹簧振子中,当振动系统受到外部扰动(例如向下扰动)的作用时,弹性体的形状发生变化,由于弹簧的弹力与振动物体径向的投影成正比,因此在复位过程中会出现反向的弹力作用,试图将物体引回到平衡位置。

当物体到达顶点时,它的势能最大,动能为零;当物体到达平衡位置时,它的动能最大,势能为零。

弹簧振子的运动规律满足动能和势能的守恒定律,以及能量守恒定律。

根据简单谐振动的运动规律,当物体受到谐振系统作用面的弹性力时,系统的振动是简谐振动。

振动的频率和振幅可以通过弹簧和挂物的质量、杨氏模量、弹性系数以及振动的惯性来决定。

弹簧振子在测量物理量(例如重力加速度)方面具有较高的灵敏度和可靠性,广泛应用在实验、工程设计和科学研究等领域中。

实验操作:1.测量弹簧的劲度系数:通过测量弹簧的劲度系数可以确定弹簧的弹性特性,为后续实验提供依据。

2.测量弹簧振子的运动周期:首先将弹簧振子固定在支架上,然后用手转动弹簧振子使其偏离平衡位置,记录弹簧振子振动所需时间t和振动次数n,通过计算得出弹簧振子的运动周期T。

3.测量重力加速度:将弹簧振子放置在稳定的水平台上,记录弹簧振子的自由振动周期,根据自由振动周期计算重力加速度。

实验数据:1.测量弹簧的劲度系数:长度(cm)|质量(g)---|---1.00|10.02.00|20.23.00|30.54.00|40.8根据公式F=kx,我们可以将上述数据进行线性拟合得到劲度系数k=1.94×l0^3 N/m。

大学物理实验报告完整版实验名称:弹簧振子实验实验目的:1. 研究弹簧振子的振动性质;2. 探究弹簧振子的周期与摆动的各种因素的关系。

实验器材及用具:1. 弹簧振子实验装置:包括一个固定的支架、一根可调节长度的弹簧、一个质量挂钩等;2. 一个计时器;3. 一根标尺;4. 一块待测物体。

实验原理:弹簧振子是指质量悬挂在弹簧上,可以在竖直方向上做简谐振动的系统。

其运动方程可以表示为:m(d²x/dt²) + kx = 0,其中m为振子质量,k为弹簧劲度系数,x为振子位移。

根据该运动方程,我们可以研究振子振动的周期与其质量、弹簧劲度系数以及振幅的关系。

实验步骤:1. 将弹簧振子装置悬挂在支架上,并调整振子的初始位置;2. 在振子下方放置一个待测物体,使其与振子连接;3. 将振子拉向一侧,并释放,观察振子的振动情况;4. 进行多次试验,记录振子的振动时间和振幅。

实验数据记录:试验1:振子质量 m = 0.1 kg;弹簧劲度系数 k = 5 N/m;振子振动时间 t = 2 s;振子振幅 A = 0.1 m。

试验2:振子质量 m = 0.2 kg;弹簧劲度系数 k = 5 N/m;振子振动时间 t = 4 s;振子振幅 A = 0.2 m。

试验3:振子质量 m = 0.1 kg;弹簧劲度系数 k = 10 N/m;振子振动时间 t = 1 s;振子振幅 A = 0.1 m。

实验结果处理及分析:根据实验数据记录,我们可以计算出不同条件下弹簧振子的振动周期。

根据振动周期公式T = 2π√(m/k),可以得到以下计算结果:试验1:振动周期T = 2π√(0.1/5) ≈ 0.89 s。

试验2:振动周期T = 2π√(0.2/5) ≈ 1.26 s。

试验3:振动周期T = 2π√(0.1/10) ≈ 0.63 s。

通过对比不同试验条件下的振动周期,我们可以得出以下结论:1. 振子的质量与周期成正比关系,质量越大,周期越长;2. 弹簧的劲度系数与周期成反比关系,劲度系数越大,周期越短;3. 振子的振幅对周期没有影响,周期与振幅无关。

弹簧纵驻波演示仪实验总结心得弹簧纵驻波演示仪实验给我留下了深刻的印象,让我对波动现象有了更加深刻的理解和体验。

通过这个实验,我清晰地看到了弹簧上形成的纵向驻波现象。

在实验中,我们通过在弹簧上施加不同频率的振动源,观察到弹簧上形成了等距离的波节和波腹。

这让我深刻认识到了波动的特性,以及在特定频率下形成的驻波现象。

实验中还可以调整振动源的频率,观察到波节点和波腹位置的变化,进一步加深了对波动现象的理解。

实验中我明白了波动传播中的相位和频率之间的关系。

通过调整振动源的频率,我们可以观察到波动传播速度的变化。

我了解到,频率越高,波动传播速度越快,相位变化越迅速。

这个实验让我得以亲身体验和理解相位与频率的关系,拓宽了我的物理学知识。

实验过程中,我还注意到了实验条件对弹簧驻波形成的影响。

例如,弹簧的张紧程度、振动源的位置等因素会对驻波的形成产生影响。

这让我意识到实验条件的调整和控制对于观察波动现象的准确性和

可靠性非常重要。

实验中的每一次实践都让我更加谨慎和细致地思考实验参数的设置和实验条件的调整。

总的来说,通过弹簧纵驻波演示仪实验,我对波动现象有了更加深入和具体的认识。

实验过程中,我通过观察和实践,不仅理解了波动的特性、相位和频率之间的关系,还注意到实验条件对驻波形成的影响。

这个实验对我物理学知识的学习和理解提供了很大的帮助,也让我养成了谨慎和细致的实验态度。

我相信,通过这样的实验学习,

我的科学素养和实验技能会得到进一步提高。

物理实验报告哈工大物理实验中心班号33006学号1190501917姓名刘福田教师签字实验日期2020.4.19预习成绩学生自评分总成绩(注:为方便登记实验成绩,班号填写后5位,请大家合作。

)实验(三)弦振动和驻波实验一.实验目的1、在弦线张力不变时,用实验确定驻波波长与振动频率的关系;2、在振动源频率不变时,用实验确定驻波波长与张力的关系;3、观察弦振动及驻波的形成。

二.实验原理在一根拉紧的弦线上,张力为T,线密度为μ,则沿弦线传播的横波应满足运动方程其中x:波在传播方向(与弦线平行)的位置坐标;y:振动位移;而典型的波动方程为通过比较(1)、(2),可得到波的传播速度;若波源的振动频率为f,横波波长为λ,则横波沿弦线传播的速度可表示为波长与张力及线密度之间的关系可表示为两边取对数,得到公式波长的测量:驻波方法图像如图所示三.实验主要步骤或操作要点1、在弦线张力不变时,用实验确定驻波波长与振动频率的关系;①将弦线一端固定在鞋盒侧面,线跨过鞋盒沿,另一端下垂并悬挂一水瓶。

实验装置如图3-1图3-1②在保持张力不变的情况下,移动筷子位置,使半波长λ/2分别为10、15、20、25、30c m。

③用牙签波动弦线发出声音,利用P h y p h o x分别测出线的振动频率f2、在振动源频率不变时,用实验确定驻波波长与张力的关系①固定A B之间的距离并测量②利用小量杯等量地增加水瓶中水的体积,即等量地改变弦线的张力T③波动弦线,用软件p h y p h o x测量不同张力下弦线的振动频率f3、验证三分损益法①保持弦线张力不变,先将A B的距离固定,测出此时的频率,并将音调定为基准音D o,算出相应的F a,S o l,L a,高音D o的理论频率。

②移动筷子,缩短A B距离,波动弦线,先粗略听出F a音,再微调距离使得P h y p h o x 测出的频率恰为理论的F a音频率。

测出相应的A B距离。

标记F a位置。

弹簧纵驻波实验报告

弹簧纵驻波实验报告

篇一:实验指导书(驻波)

上海电力学院

物理实验指导书

所属课程:实验名称:面向专业:实验室名称:

XX年 2 月

驻波(一)

一.实验目的:

1. 观察在弦线上形成的驻波;

2. 了解弦线振动时驻波波长与弦线所受张力的关系,并利用它来测定电动音叉的频率.

二、实验仪器、设备:

三、实验原理

四.实验内容与步骤:

五、实验数据记录

六、数据处理:

驻波(二)

一、实验目的:

了解纵驻波的形成和测定空气中的声速。

三.原理摘要——测量公式、测量电路图、光路图或其它示意图:

四、实验内容与步骤:

五、实验数据记录:

T1= 289.2 K ; T2= 289.4 K ;

篇二:综合设计实验2~2

综合设计实验演示实验一

旋光色散实验操作:

1、配置溶液:大约用300克蔗糖,玻璃管内的溶液大约占整个容器的2/3至1/2之间为妥,将溶液摇匀。

2、打开仪器灯箱光源,连续缓慢转动前端检偏器,可观察到玻璃管下半部有糖溶液的地方透过来的光的颜色呈赤橙黄绿青兰紫依次变化;管的上部没有糖溶液的地方仅有明暗的变化;

3、在光源和装有糖溶液的玻璃管之间加上滤色片,旋转检偏器,记录下从玻璃管上方看视场最暗时检偏器的角度;再旋转检偏器,再记下从玻璃管下方看视场最暗时检偏器的角度;上述两个测量角位置之差就是糖溶液的旋光角度;

4、换用另一种颜色的滤色片,重复3的操作;

5、保留好实验数据,可以用来分析旋光效应与波长的关系;

6、如果改变糖溶液的浓度,重复3,4步操作,还可以分析溶液浓度对旋光效应的影响。

弹簧纵驻波演示仪实验总结心得本次实验是通过搭建弹簧纵驻波演示仪,研究弹簧在不同条件下产生纵向驻波的现象。

通过实验,我对弹簧纵向波的特性以及弹簧的振动模式有了更深入的了解。

以下是我对实验过程以及实验结果的总结心得。

首先,在搭建弹簧纵驻波演示仪的过程中,我了解到了弹簧的振动等离子体、固有振动频率和波的传播速度等基本原理。

通过在弹簧两端固定不同数量的节点,我能够观察到不同模式下的波形情况。

通过实验,我发现在弦上产生的波形是由偶数个半波和奇数个半波组成的,这与弹簧纵向驻波的特性相吻合。

此外,在不同模式下,我还观察到了波的波长、频率、振幅等变化规律。

这些观察结果使我更加熟悉了弹簧的振动模式。

其次,在实验中我还发现了一些有趣的现象。

比如,在弹簧两端固定2个节点时,波形出现了一个正弦波和一个反弦波的结构,这是因为两个节点之间出现一个波腹和一个波谷。

另外,我还发现在弹簧一端产生激励时,波能会在弹簧内部反射,形成反射波。

通过观察反射波的振幅变化,我对波的衰减和反射有了更加深刻的理解。

最后,在实验结果分析中,我使用了波长和频率的公式,计算了波速的值,并与理论值进行了比较。

通过比较实验值和理论值,我发现实验值与理论值相差较小,这说明实验结果是可靠的。

此外,我还绘制了波形图和振幅图,通过观察波形的变化,我发现随着节点的增加,波的振幅逐渐减小,这与弹簧的振动模式相吻合。

总的来说,通过这次实验,我对弹簧纵向驻波的特性有了更深入的了解。

我学习到了弹簧的固有振动模式和波的传播速度等基本概念,通过实验,我观察到了不同模式下波形的变化,并计算了波速的值。

此外,我还发现了一些有趣的现象,比如反射波的形成和振幅的变化规律。

总的来说,这次实验不仅加深了我对弹簧纵向驻波的理解,还提高了我在实验操作和结果分析方面的能力。

弹簧纵驻波实验报告篇一:实验指导书(驻波)上海电力学院物理实验指导书所属课程:实验名称:面向专业:实验室名称:XX年 2 月驻波(一)一.实验目的:1. 观察在弦线上形成的驻波;2. 了解弦线振动时驻波波长与弦线所受张力的关系,并利用它来测定电动音叉的频率.二、实验仪器、设备:三、实验原理四.实验内容与步骤:五、实验数据记录六、数据处理:驻波(二)一、实验目的:了解纵驻波的形成和测定空气中的声速。

三.原理摘要——测量公式、测量电路图、光路图或其它示意图:四、实验内容与步骤:五、实验数据记录:T1= 289.2 K ; T2= 289.4 K ;篇二:综合设计实验2~2综合设计实验演示实验一旋光色散实验操作:1、配置溶液:大约用300克蔗糖,玻璃管内的溶液大约占整个容器的2/3至1/2之间为妥,将溶液摇匀。

2、打开仪器灯箱光源,连续缓慢转动前端检偏器,可观察到玻璃管下半部有糖溶液的地方透过来的光的颜色呈赤橙黄绿青兰紫依次变化;管的上部没有糖溶液的地方仅有明暗的变化;3、在光源和装有糖溶液的玻璃管之间加上滤色片,旋转检偏器,记录下从玻璃管上方看视场最暗时检偏器的角度;再旋转检偏器,再记下从玻璃管下方看视场最暗时检偏器的角度;上述两个测量角位置之差就是糖溶液的旋光角度;4、换用另一种颜色的滤色片,重复3的操作;5、保留好实验数据,可以用来分析旋光效应与波长的关系;6、如果改变糖溶液的浓度,重复3,4步操作,还可以分析溶液浓度对旋光效应的影响。

气体火焰驻波实验步骤:1、缓慢打开液化气罐开关并点燃燃气筒,使火焰高度在同一水平线上,高度约为3-5cm。

2、打开信号发生器,缓慢调解频率旋钮,看见火焰出现有规律的起伏,形成驻波。

3、当频率由低到高调解时,可以看到驻波波腹个数逐渐增加。

用弹簧演示纵驻波实验操作方法:1、将装置放在有白墙作衬底的环境下;2、打开电源,适当增大电压(电压不宜太高)使弹簧发生振动;3、缓慢调节频率,直到弹簧上呈现明显的波腹和波结,即形成纵驻波;此时再适当增大电压,现象更为显著;4、缓慢改变频率,直到再次出现明显的波腹和波结;如果频率增高波长将变短,频率降低则波长变长;5、结束实验,将频率和电压调至最低,关闭电源。

旋光色散实验注意事项:玻璃容器内的糖溶液浓度很高,玻璃易碎,小心勿动;调整检偏器时一只手扶住检偏器,另一只手做调整,调整应轻柔;请勿玩耍滤色片,更不要当扇子用;定期更换糖溶液,以免变质和霉变;较长时间不用时,一定要讲糖溶液倒掉,把管清洗干净,晾干存放;清洗玻璃容器时,可以放入砂粒等颗粒物辅助清洗。

用弹簧演示纵驻波实验注意事项:1、开机前,先将电压调节旋钮逆时针减到最小,预防开机后电压过大而造成的弹簧振动过大;2、调节频率时,注意观察电压值,并配合调节,避免弹簧振动过大或过小而影响实验效果。

3、注意电压每次调节一般不要超过0.5V。

综合设计实验演示实验二安培力的演示实验操作与现象:1.将载流直导体铜棒水平放在支承导轨上,并调节其水平位置,使铜棒在马蹄形磁铁的磁场中间。

2.接通电源并观察载流直导体铜棒在导轨上滑动的方向。

3.改变电流流通的方向(电源后面板的红色开关),此时,载流铜棒将在导轨上沿相反方向滑动。

4.通过底座导轨的滑块移动马蹄形磁铁,使磁场相对载流铜棒移动,可以观察到载流铜棒也跟着一起运动。

观察磁聚焦现象实验操作:1.打开电源开关,预热3分钟,在示波管显示屏上出现电子束光斑。

记住光斑形状。

2.调节灰度及位移旋钮,使光斑位于显示屏中央且灰度适中。

3.打开聚焦线圈磁场开关,则观察到在线圈的磁场作用下,电子束光斑会聚于显示屏中间一点,并与关闭磁场开关时的电子束光斑比较。

4.移动聚焦磁场线圈,仔细观察,可以看到,电子束的螺旋轨迹和光斑会聚过程。

5.关闭聚焦线圈电源即关闭磁场开关,外加一永久磁铁,将会观察到电子束在洛仑兹力的作用下产生偏转的现象。

视错觉演示实验操作:接通开关,通过竖直圆柱带动梯形窗沿一定方向转动,观察者在离梯形窗3~5米处,用手将一只眼睛遮住,用另一只眼睛注视梯形窗,过一段时间你会感觉到,梯形窗不是朝一个方向转动,而是以你到竖轴所构的平面左右不停的摆动。

弹性球碰撞实验步骤:1.将仪器放置在水平桌上,拉动左侧一个球使其偏离竖直方向一定角度,松手令它与余球碰撞,观察碰撞过程。

2.仿上述过程,一次拉动两球、三球,令它们与余球碰撞,观察碰撞过程。

3.手拿右(或左)n个球使其偏开平衡位置,突然松手,使其与余球碰撞,观察其他球跳起的情况,并进行分析。

安培力的演示实验注意事项:1.电路中电阻非常小,因而接通直流电源时间要短,否则电流过大会损坏电源。

2.导轨要保持清洁,以便载流铜棒在导轨上无阻力的移动。

观察磁聚焦现象实验注意事项:1.在演示磁聚焦时,注意不要有外磁场的影响。

2.线圈电源打开时间不易过长,以免线圈过热烧毁。

3.示波管比较娇贵,注意保护,避免受到硬物的撞击。

弹性球碰撞实验注意事项:不要用力拉球,以免悬线断开。

密立根油滴法测定电子电荷 1.仪器调节(1)将仪器放平稳,调节底座上的三个调节手轮,使水准泡指示水平,这时平行极板处于水平位臵。

(2) 打开MYD-6油滴仪电源,先预热仪器10min。

打开监视器电源,5秒后自动进入测量状态。

面板上K1用来选择平行电极上极板的极性,实验中臵于+或—位臵均可,一般不常变动。

使用最频繁的是K2和W及?计时/停?(K3)。

(3)将油雾从油雾室旁的喷雾口喷入(喷1—2次即可),微调测量显微镜的调焦手轮,这时在监视屏上将出现大量清晰的油滴,如果视场太暗,油滴不够明亮,亮度不均匀,可打开监视器左边小盒,内有4个调节旋钮。

对比度一般臵于较大,亮度不要太亮。

2.测量练习(1) 练习控制油滴在平行板上加上平衡电压(200—300V),换向开关放在?+?或?一?均可,驱走不需要的油滴,直到剩下几颗缓慢运动的为止。

注视其中的某一颗,仔细调节平衡电压,使这油滴静止不动。

然后去掉平衡电压,让它匀速下降,下降一段距离后再加上平衡电压和升降电压,使油滴上升。

如此反复多次地进行练习,以掌握控制油滴的方法。

(2) 练习测量油滴运动的时间可将已调平衡的油滴用K2控制移到?起跑?线上,按K3(计时/停),让计时器停止计时,然后将K2拨向?OV?,油滴开始匀速下降的同时,计时器开始计时。

到(终点)时迅速将K2拨向?平衡?,油滴立即静止,计时也立即停止。

同时计下平衡电压V和时间S,反复多练几次,以掌握测量油滴运动时间的方法。

(3) 练习选择油滴要做好本实验,很重要的一点是选合适的油滴。

选的油滴体积不能太大,太大下降速度快,不易测准。

若选的油滴太小,则布朗运动明显,会引入较大的测量误差。

通常选择平衡电压为200 —300V,匀速下降1.5mm的时间在8—20s 左右的油滴最为适宜。

3.正式测量用平衡法进行实验时要测量的量有二个。

一个是平衡电(转自:小草范文网:弹簧纵驻波实验报告)压V ,另一个是油滴在未加外电场情况下匀速下降一段距离ι所需的时间t(s)。

经过仔细的调节将选择好的油滴臵于分划板某条横线上,为保证油滴下降时速度均匀,不要太靠近上电极板,小孔附近有气流,且速度不匀速,会影响测量结果。

对同一颗油滴重复5~10 次测量,每次测量时都要检查和调整平衡电压,如果油滴逐渐变得模糊,要微调测量显微镜,跟踪油滴,勿使丢失。

用同样方法,分别对4~6颗油滴进行测量。

选做项目:用动态法测电荷e值。

4.数据处理平衡法依据公式为: q= 式中 a=油的密度=981 kg〃m-2重力加速度 g = 9.80 m〃s-2空气的粘滞系数= 1.83×10-5 kg〃m-1〃s-1油滴匀速下降距离=2.0×10-3 m修正常数b=6.17×10-6 m—cm(Hg)大气压强P=76.0cm (Hg)平行极板距离 d=5.00×10-3 m为了证明电荷的不连续性和所有电荷都是基本电荷e的整数倍,并得到基本电荷e值,我们就应对实验测得的各个电荷值用差值法求出它们的最大公约数,此最大公约数就是基本电荷e值。

但由于实验所带来的误差,求最大公约数比较困难,因此我们常用?倒过来验证?的办法进行数据处理即用实验测得的每个电荷值q除以公认的电子电荷值e=1.60×10-19库仑,得到一个接近于某一个整数的数值,这个整数就是油滴所带的基本电荷的数目n,再用实验测得的电荷值q除以相应的n,即得到电子的电荷值e。

将e的实验值与公认值比较,求相对误差。

篇三:同济大学物理探索实验范围XX普通物理A考试涉及的物理演示实验项目——XX~XX学年第二学期1.球列碰撞演示实验1、调整仪器,使得七个钢球的球心位于同一水平线上。

2、将仪器一端的一个钢球拉起来后,松手,则钢球正碰下一个钢球,末端的一个钢球弹起,继而,又碰下一个钢球,另一端的钢球弹起,循环不已,中间的五个不动。

3、拉起仪器一端的两个钢球重复上述操作,结果另一端的两个钢球弹起,中间的三个不动。

4、改变拉起钢球的数量重复上述操作,观察结果,每次会有另一端的相同数量的钢球弹起。

2.角动量迭加与守恒演示实验图中1为仪器支架,2为转盘,转盘分别用销子连接轴臂3、3’,它们可绕销子在垂直面内转动。

以改变系统的质量分布及角动量向量的方向,双臂的另一端分别装有小电机4、4’,电机轴上装有圆盘5、5’,转盘上装有电池盒6,开关7可控制圆盘的正反转向。

转盘中心装有空心轴8,其顶端装有滑轮架9,一对小滑轮10固定在此架上,分别用尼龙绳11系在上电机套上,线的另一端跨过滑轮穿过空心轴系在重物12上,伸出支座的线长及重物对轴臂起限位作用。

以上部分是用来演示角动量守恒和角动量向量性用的。

1. 演示系统的角动量守恒,如图12. 当两圆盘无自转时,拨动轴臂系统绕OZ轴转动,这是系统的角速度为ω1,将铅直绳向下拉时,由于轴臂向上偏转,使此系统的转动惯量减小,系统角速度变为ω2,可以明显看出绕OZ轴的转动加快,从而验证了角动量守恒定律。

3. 通过演示角动量守恒,验证角动量的向量特性及其迭加规律,如图2。

启动电机使双臂上圆盘5、5’自转,当轴臂都在水平位置时,由于Jz1’ω1+ Jz1’ω2=0所以转盘处于静止状态。

若向下拉绳,两轴臂上偏,将发现转盘绕OZ轴顺时针转动(即’ωz与OZ轴反向),显然,这是由于(Jz1·ω1+ Jz1·ω2)z+ Jz·ωz =0的缘故。

这里Jz是指除两圆盘外,系统其余部分对z 轴的转动惯量。

由以上演示可理解角动量的向量性。

此内容可按照四种状态演示,即两盘作顺、逆时针转动及轴臂上偏和下偏。

3.转动定律演示实验用左右两套结构完全相同的装置作对比实验 :1. 将二套装置上的重物固定在距轴都相同的位置上。