实验 影响酶促反应速度的因素[参照模板]

- 格式:doc

- 大小:32.77 KB

- 文档页数:3

影响酶催化效率的因素使酶具有催化效率高的因素有以下几个方面。

(一)邻近与定向效应是指酶受底物诱导发生构象变化,使底物与酶的活性中心楔合,对于双分子反应来说,两个底物能集中在酶活性中心,彼此靠近并有一定的取向。

这样就大大提高了活性部位上底物的有效浓度,使一个分子间的反应变成了一个近似于分子内的反应,从而增加了反应速度。

(二)底物分子敏感键扭曲变形酶活性中心的结构有一种可适应性,当专一性底物与活性中心结合时,可以诱导酶分子构象的变化,使反应所需要的酶中的催化基团与结合基团正确的排列和定位,使催化基团能够合适地处在被作用的键的地方,这也就是前面提到过的“诱导契合”学说。

与此同时,变化的酶分子又使底物分子的敏感键产生“张力”,甚至“变形”,从而促进酶-底物络合物进入过渡态,降低了反应活化能,加速了酶促反应。

实际上这是酶与底物诱导契合的动态过程。

酶活性中心的某些基团,在底物的分步反应中,经常表现为酸碱催化与共价催化的作用。

(三)酸碱催化酸碱催化有狭义的和广义的。

最初,化学家们认为:酸是H+离子,碱是OH -离子。

狭义的酸碱催化就是H+离子或OH -离子对化学反应速度表现出的催化作用。

酸碱催化在有机化学反应中是比较普遍的现象。

如在酸碱的作用下,蛋白质可能水解为氨基酸,脂肪可以水解为甘油和脂肪酸。

由于细胞内的环境接近中性,H+与OH -离子的浓度都很低,因此,在生物体内进行的酶促反应,H+与OH -离子的直接作用相当微弱。

随着科学的发展,概念的深化,后来把酸定义为质子的供体,碱定义为质子的受体。

现在所说的酸碱催化作用,则是指组成酶活性中心的极性基团,在底物的变化中起质子的供体或受体的作用,这就是广义的酸碱催化。

发生在细胞内的许多类型的有机反应都是广义的酸碱催化。

例如,羰基的水化、羧酸酯或磷酸酯的水解、各种分子的重排以及许多取代反应都属此种类型。

酶活性中心处可以提供质子或接受质子而起广义酸碱催化作用的功能基团有:谷氨酸、天冬氨酸侧链上的羧基,丝氨酸、酪氨酸中的羟基,半胱氨酸中的巯基,赖氨酸侧链上的氨基,精氨酸中的胍基和组氨酸中的咪唑基。

激活剂和抑制剂对酶活性影响实验报告

影响酶作用的因素:影响酶促反应的因素常有酶的浓度、底物浓度、pH值、温度、抑制剂、激活剂等。

其变化规律有以下特点:

1、酶浓度对酶促反应的影响:在底物足够,其它条件固定的条件下,反应系统中不含有抑制酶活性的物质及其它不利于酶发挥作用的因素时,酶促反应的速度与酶浓度成正比。

2、底物浓度对酶促反应的影响:在底物浓度较低时,反应速度随底物浓度增加而加快,反应速度与底物浓度近乎成正比,在底物浓度较高时,底物浓度增加,反应速度也随之加快,但不显著,当底物浓度很大且达到一定限度时,反应速度就达到一个最大值,此时即使再增加底物浓度,反应也几乎不再改变。

3、酶的活性受激活剂或抑制剂的影响。

氯离子为唾液淀粉酶的激活剂,铜离子为其抑制剂,激活剂使酶的活性升高,抑制剂使酶活性降低。

注意事项:

激活剂和抑制剂对于酶活性的影响,常常分不清激活剂,因为加入蒸馏水、NaCl、Na2SO4这3支试管的颜色一致,都是黄色。

出现这种现象的原因是酶活性太高了,需要稀释唾液,唾液稀释至加入蒸馏水的试管呈浅红色即可。

这样一来,这3支试管的颜色分别是浅红、黄、浅红,就可以断定Cl-是激活剂。

偶尔也有分不清抑制剂的就是加入蒸馏水、CuSO4、

Na2SO4这三支试管的颜色一致,都是蓝色。

因为酶活性太低,需要提高酶活性,只要重新制备唾液淀粉酶就行(但是新酶的活性不可太高,否则又分不清激活剂)。

最后3支试管的颜色应该是浅红、蓝、浅红,可以断定Cu2+是抑制剂。

影响酶促反应的因素

酶促反应指的是由酶作为催化剂进行催化的化学反应。

影响酶促反应的因素有温度,酸碱度,酶浓度,底物浓度,抑制剂和激活剂等。

1.温度:酶促反应在一定温度范围内反应速度随温度的升高而加快;但当温度升高到一定限度时,酶促反应速度不仅不再加快反而随着温度的升高而下降。

在一定条件下,每一种酶在某一定温度时活力最大,这个温度称为这种酶的最适温度。

2.酸碱度:每一种酶只能在一定限度的pH范围内才表现活性,超过这个范围酶就会失去活性。

3.酶浓度:在底物足够,其它条件固定的条件下,反应系统中不含有抑制酶活性的物质及其它不利于酶发挥作用的因素时,酶促反应的速度与酶浓度成正比。

4.底物浓度:在底物浓度较低时,反应速度随底物浓度增加而加快,反应速度与底物浓度近乎:成正比,在底物浓度较高时,底物浓度增加,反应速度也随之加快,但不显著;当底物浓度很大且达到一定限度时,反应速度就达到一个最大值,此时即使再增加底物浓度,反应也几乎不再改变。

5.抑制剂:能特异性的抑制酶活性,从而抑制酶促反应的物质称为抑制剂。

6.激活剂:能使酶从无活性到有活性或使酶活性提高的物质称为酶的激活剂。

实验五影响酶促反应的因素—温度、pH、激活剂及抑制剂目的和要求1 通过检验不同温度下唾液淀粉酶和脲酶的活性,了解温度对酶活性的影响2了解pH对酶活性的影响,学习测定酶的最适pH的方法3了解酶促反应的激活与抑制,学习检定激活剂和抑制剂影响酶反应的方法和原理原理酶的催化作用受温度的影响很大,一方面与一般化学反应一样,提高温度可以增加酶促反应的速度。

通常温度每升高10摄氏度,反应速度加快一倍左右,最后反应速度达到最大值。

另一方面酶是一种蛋白质,温度过高可引起蛋白质变性,导致酶的失活。

因此,反应速度达到最大值以后,随着温度的升高,反应速度反而逐渐下降,以至完全停止反应。

反应速度达到最大值时的温度称为某种酶作用的最适温度。

高于或低于最适温度时,反应速度逐渐降低。

大多数动物酶的最适温度为37-40摄氏度,植物酶的最适温度为50-60摄氏度。

但是,一种酶的最适温度不是完全固定的,它与作用的时间长短有关,反应时间增长时,最适温度向数值较低的方向移动。

通常测定酶的活性时,在酶反应的最适温度下进行。

为了维持反应过程中温度的恒定,一般利用恒温水浴等恒温装置。

酶对温度的稳定性与其存在形式有关。

实践证明大多数酶在干燥的固体状态下比较稳定,能在室温下保存数月以至一年。

溶液中的酶,一般不如固体的稳定,而且容易为微生的污染,通常很难长期保存而不丧失其活性,在高温的情况下,更不稳定。

酶的活性受环境pH的影响极为显著。

通常各种酶只有在一定的pH范围内才表现它的活性。

一种酶表现其活性最高时的pH值,称为该酶的最适pH。

低于或高于最适pH时,酶的活性逐渐降低。

不同酶的最适pH值不同,例如,胃蛋白酶的最适pH为1.5-2.5,胰蛋白酶的最适pH为8等。

应当指出酶的最适pH受底物性质和缓冲液性质的影响。

例如,唾液淀粉酶的最适pH约为6.8,但在磷酸缓冲液中,其最适pH为6.4-6.6,在醋酸缓冲液中则为5.6。

酶的活性常受某些物质的影响,有些物质能使酶的活性增加,称为酶的激活剂;有些物质能使酶的活性降低,称为酶的抑制剂。

广东职业技术教育与研究2019年第1期1教学目标1.1知识与技能掌握底物浓度、酶浓度、pH、温度、激活剂和抑制剂对酶促反应速度的影响。

熟悉米-曼氏方程式、V max及K m的意义。

了解单一变量原则实验探究法和酶促反应在医学上的应用,提高学生的学习兴趣。

1.2过程与方法教学以PPT方式为主,借助图表、动态图画展示。

课堂举例讲授,掌握对照法的理论基础。

通过知识拓展,学以致用,锻炼学生自主学习的能力。

通过实验探究,学生根据实验原理讨论分析得出实验结论,实现一体化教学。

1.3情感与价值培养学生提出问题、解决问题的能力。

结合临床、日常生活的实例,拉近学生和生化的距离,让学生感知生化就在我们的身边,生化源于生活,激发学生学习生化的兴趣。

2教学重难点2.1教学重点底物浓度、酶浓度、pH、温度、激活剂和抑制剂对酶促反应速度的影响。

2.2教学难点米-曼氏方程式、V max及K m的意义。

3学情分析授课对象为高职护理、助产专业一年级的学生。

经过第一学期对无机化学和正常人体学的学习,已经具备一定的生物和化学学科基础。

思维活跃,充满好奇心,学习能力较好。

但是抽象逻辑性、独立性仍有待加强,学习强度伴随学习课程难度的提高而下降。

依赖心理较强,希望得到教师关注、督促、激励和赞许。

4课程分析生物化学是众多医学课程的基础,起到承前启后的作用。

全书的内容以抽象为主。

本章前面已经介绍了酶的分子结构与功能、酶促反应的特点与催化机制。

在此基础上,定量描述了6种因素,分别是底物浓度、酶的浓度、pH、温度、激活剂、抑制剂对酶促反应速度的影响,具有理论性强、内容枯燥、理解难等特点。

它是酶的结构对功能影响的进一步讨论,也是后面物质代谢章节的理论基础。

解释了低温保存疫苗、低温麻醉的原理[1]。

5教学内容及方法【复习回顾】①从酶的分子结构开始,结构决定功能,酶的功能是催化作用和代谢调节元件。

②酶促反应的表达式(单底物、单产物的反应)。

【教学方法】通过对学生进行集体提问,起温故而知新的作用。

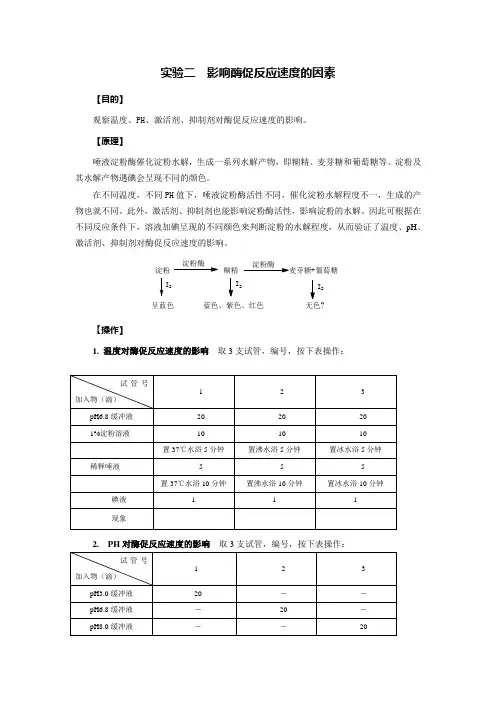

实验二影响酶促反应速度的因素

【目的】

观察温度、PH、激活剂、抑制剂对酶促反应速度的影响。

【原理】

唾液淀粉酶催化淀粉水解,生成一系列水解产物,即糊精、麦芽糖和葡萄糖等。

淀粉及其水解产物遇碘会呈现不同的颜色。

在不同温度,不同PH值下,唾液淀粉酶活性不同,催化淀粉水解程度不一,生成的产物也就不同。

此外,激活剂、抑制剂也能影响淀粉酶活性,影响淀粉的水解。

因此可根据在不同反应条件下,溶液加碘呈现的不同颜色来判断淀粉的水解程度,从而验证了温度、pH、激活剂、抑制剂对酶促反应速度的影响。

淀粉

I2

【操作】

1. 温度对酶促反应速度的影响取3支试管,编号,按下表操作:

2. PH对酶促反应速度的影响取3支试管,编号,按下表操作:

3.激活剂与抑制剂对酶促反应速度的影响取4支试管,编号,按下表操作:

【结果及分析】

观察各管颜色变化,说明温度、pH、激活剂、抑制剂对酶促反应的影响。

【实验注意事项】。

![实验一底物浓度对酶促反应的影响[参照模板]](https://uimg.taocdn.com/4983e018bcd126fff7050b43.webp)

实验一 底物浓度对酶促反应的影响一、实验目的掌握底物浓度对酶活性的影响,了解碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase, AKP )的Km 值的测定原理和方法,理解Km 值的意义。

二、实验原理在温度、pH 及酶浓度等恒定的条件下,底物浓度对酶的催化作用有很大的影响。

当底物浓度较低时,酶促反应速度V 随底物浓度[S]的增高而显著加快,随着底物浓度渐高,反应速度加快程度渐小,当底物浓度增加到一定程度以上时,再增高底物浓度,反应速度亦不再增加,成为该条件下极限最大反应速度Vmax 。

底物浓度与反应速度的这种关系可以用下列米-曼(Michaclis-Menten )氏方程式表示。

V=][]max [S Km S V 或Km=[S](VV max — 1)式中,Km 为米氏常数。

当V=Vmax/2时,则Km=[S],即米氏常数是反应速度等于最大速度一半时底物物浓度的数值。

如图所示:[V] Vmax2maxVKm [S]图1 底物浓度与酶促反应速度的关系Km 是酶的特征性常数,不同酶的Km 值不同,同一酶作用于不同底物的Km 值亦不同。

大多数纯酶的Km 值在0.01~100mmol/L 之间。

Km 值的测定在酶学研究中有重要的实际意义。

根据实验结果绘制上述直角双曲线,难以准确求出Km 和Vmax 值。

而用米曼氏方程式的下列变换式,则容易求得Km 及Vmax 值。

米曼氏方程式中各项皆采用倒数表示,则成为Lineweaver —Burk 氏方程式:V 1=max V Km ·][1S +max1V 如图所示: V1斜率=maxV Km图2 Lineweaver —Burk 氏法作图求Km 值这是个上截式直线方程式。

V 1与S1为直线关系,如上图。

直线斜率为max V Km ,纵轴截距为max 1V ,横轴截距为-Km 1.据此可以测定不同浓度底物的反应速度,按V 1与S1关系作图而容易正确得出Km 值。

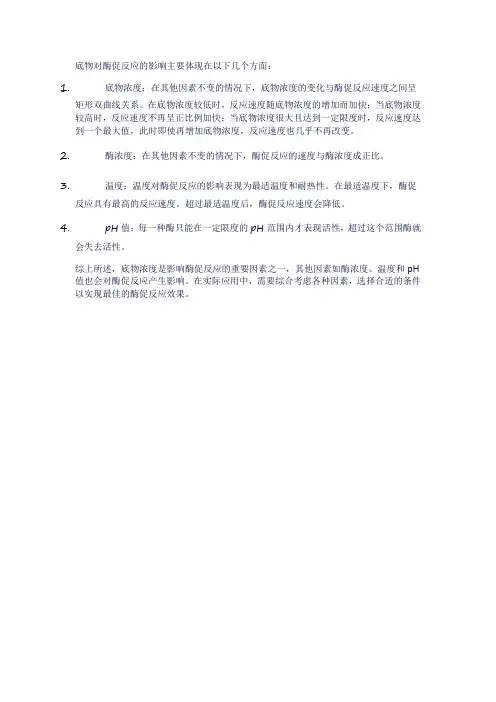

底物对酶促反应的影响主要体现在以下几个方面:

1.底物浓度:在其他因素不变的情况下,底物浓度的变化与酶促反应速度之间呈

矩形双曲线关系。

在底物浓度较低时,反应速度随底物浓度的增加而加快;当底物浓度较高时,反应速度不再呈正比例加快;当底物浓度很大且达到一定限度时,反应速度达到一个最大值,此时即使再增加底物浓度,反应速度也几乎不再改变。

2.酶浓度:在其他因素不变的情况下,酶促反应的速度与酶浓度成正比。

3.温度:温度对酶促反应的影响表现为最适温度和耐热性。

在最适温度下,酶促

反应具有最高的反应速度。

超过最适温度后,酶促反应速度会降低。

4.pH值:每一种酶只能在一定限度的pH范围内才表现活性,超过这个范围酶就

会失去活性。

综上所述,底物浓度是影响酶促反应的重要因素之一,其他因素如酶浓度、温度和pH 值也会对酶促反应产生影响。

在实际应用中,需要综合考虑各种因素,选择合适的条件以实现最佳的酶促反应效果。

影响酶促反应的因素实验报告实验名称:影响酶促反应的因素实验

实验目的:探究影响酶促反应的因素,为进一步了解生物化学方面提供实验基础。

实验原理:酶是一种催化生物反应的蛋白质,它的活性受到很多因素的影响。

本实验的主要目的是探究酶促反应的速率如何受到不同因素的影响,其中包括了温度、酶的浓度、底物浓度等。

实验步骤:

1. 首先将一定浓度的底物放置于试管中,并分别设置不同浓度的酶浸泡在底物中。

2. 进行初始测量,记录下酶促反应的速率。

3. 分别将底物和酶放入不同温度的环境中,进行相应时间的实验数据测量,记录下数据。

4. 对底物的浓度进行调整,重复前述的步骤,记录下酶促反应速率的变化。

实验结果:

通过对实验数据的统计和分析,我们得出了以下结论:

1. 酶促反应的速率随着温度的升高而增大,但是当温度达到一定程度时,速率却反而开始下降。

2. 酶浓度的升高,会使酶促反应速率增加,但是当酶的浓度达到一定程度,反应速率不再上升。

3. 底物浓度的升高,会使酶促反应速率增大,并且随着底物浓度的增加,反应速率也会逐渐增大。

结论:

通过本次试验,我们的确得出了影响酶促反应速率的因素,包括了温度、酶浓度和底物浓度。

探究了酶活性的变化,进一步理解了生物化学方面的知识,锻炼了实验科研能力。

实验影响酶促反应速度的因素

一、实验目的

通过本实验了解温度、PH、激活剂、抑制剂对酶促反应速度的影响。

二、实验原理

唾液淀粉酶催化淀粉水解生成各种糊精和麦芽糖。

淀粉溶液与碘反应呈蓝色;糊精根据分子大小,与碘反应分别呈蓝、紫、红、无色等不同的颜色;麦芽糖不与碘呈色。

唾液淀粉酶的活性受温度、酸碱度、抑制剂与激活剂等的影响。

温度:温度降低,酶促反应减弱或停止;温度升高,反应速度加快。

当上升至某一温度时,酶促反应速度达最大值,此温度称为酶的最适温度。

由于酶的化学本质是蛋白质,温度过高会导致蛋白质构象的改变,因此如果温度继续升高,反应速度反而会迅速下降甚至完全丧失。

酸碱度:唾液淀粉酶最适pH为pH6.9,高于或低于酶的最适pH值,都将引起酶活性的降低,过酸或过碱的反应条件可使酶活性丧失。

抑制剂与激活剂:酶的活性常受某些物质的影响,能增加酶的活性称为酶的激活剂:降低酶活性且不使酶蛋白变性的称为酶的抑制剂。

如Cl-为唾液淀粉酶的激活剂,Cu2+为唾液淀粉酶的抑制剂。

根据上述性质,可以用碘检查淀粉是否水解及其水解程度,间接判断唾液淀粉酶是否存在及其活性大小。

三、试剂及器材

1.试剂:

1%淀粉溶液,1%氯化钠溶液,1%硫酸铜溶液,1%硫酸钠溶液,碘液,磷酸氢二钠(0.2mmol/L), 柠檬酸溶液(0.1mmol/L)。

2.器材:

试管,试管夹,恒温水浴锅(37℃),吸管,滴管,试管架。

四、实验操作:

1.收集唾液:实验者先将痰咳尽, 用自来水漱口, 清除口腔内食物残渣, 再含蒸馏水约15 mL, 作咀嚼咕漱运动, 3min后吐入小烧杯中备用。

2.观察温度对酶促反应速度的影响

取试管3支,编号1,2,3,按下表操作:

3. 观察pH对酶促反应速度的影响

(2)取试管3支,编号1,2,3,按下表操作:

4观察激活剂和抑制剂对酶促反应速度的影响

取试管4支,编号1,2,3,4,按下表操作:

—— 6 —

五、实验结果及分析

六、思考题

影响酶促反应速度的因素有哪些?它们如何影响酶的活性?。