美苏两极格局的形成详解共37页文档

- 格式:ppt

- 大小:4.95 MB

- 文档页数:37

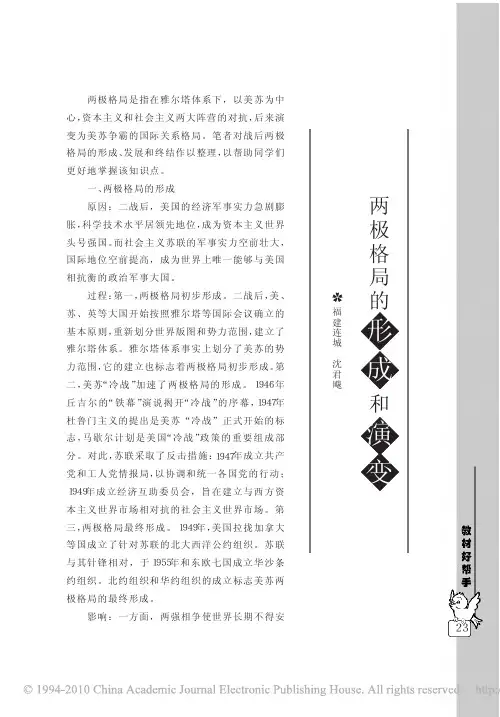

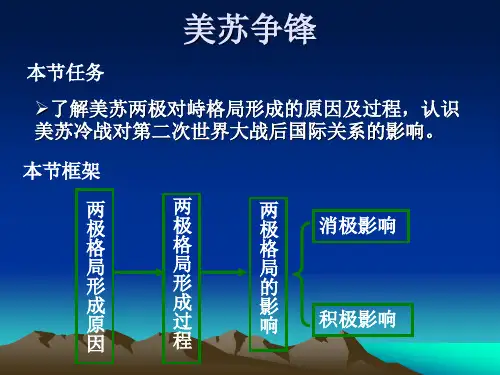

专题九第一节两极格局形成——美苏争锋一,形成的背景(一)战后初期雅尔塔体系的形成1,背景:美成为头号强国,苏成为政军大国,西欧日本衰落2,含义:依据二战后期召开的雅尔塔会议等内容确立的战后国际关系。

3,实质:划分美苏两分的势力范围。

4,意义:美苏两极格局国际关系取代传统以欧洲为中心的国际关系。

(二)苏美战时同盟关系破裂。

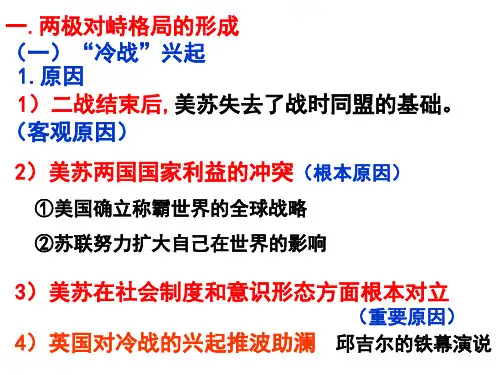

原因:共同敌人消失,社会制度或意识形态不同,国家利益不同(主要)(三)美国成为头号强国和苏联成为政治军事大国二,形成的表现(美苏冷战表现)(一)序幕:丘吉尔的“铁幕演说”1,背景:苏联和共产主义影响,英国及西欧衰落。

2,主张:英美等联合对抗苏联的影响3,意义:拉开苏美冷战的序幕。

(二)表现:——政治方面1,美国杜鲁门主义出台(1947、3)(1)内容(2)意义:美国称霸全球的战略,是冷战开始的标志。

2,苏联共产党和工人党情报局——经济方面1,美国马歇尔计划(背景,实质,意义)2,苏联经济互助委员会——军事方面1,美国组织北约组织(1949)2,苏联组织华约组织(1955)三,影响——冷战下的国际关系(一)消极影响:1,造成一些国家分裂(1)德国分裂(背景:美苏争霸,原因:美国冷战)(2)朝鲜分裂(3)中国大陆与台湾分离2,造成世界局部地区动荡不安(亚洲热战)(1)朝鲜战争(2)古巴导弱危机(3)越南战争(二)积极影响1,美苏双方势均力敌,避免新世界大战发生2,双方互相学习与借鉴,促进世界整体发展3,发展中国家不结盟运动日益壮大。

四,启迪1,霸权主义害人害已。

应当反对霸权主义。

2,世界各国应当和平共处,互相尊重3,世界文明多样性,应当尊重各国人民的选择。

第二节新兴力量的兴起一,欧洲联合(一)原因:1,美苏争锋下确保欧洲的安全。

2,经济发展和各国联系加强。

3,欧洲各国有共同传统文化。

4,法德和解(关健)(二)过程1,欧洲共同体形成(1951年,1958年,1967年)2,欧洲联盟形成(1991年,1993年)(三)影响1,经济一体化推动政治一体化(举例说明)促进欧洲各国经济的发展2,对世界格局:在资本主义世界形成三足鼎立,有力冲击两极格局,推动世界朝多极化方向发展。

阶段十五当今世界文明的冲突与融合——二战后的世界总特征第二次世界大战后至今,政治上经济上科学文化上课时1美苏两极对峙格局的形成1.美苏两极对峙格局的形成:美苏冷战的原因、表现及影响。

2.美苏争霸*。

注:带*部分为选修的内容或选修、必修皆有的内容。

[主干梳理]考点一美苏“冷战”1.背景(1)基础框架:雅尔塔体系以美、苏为主导,奠定了战后世界两极格局的框架。

(2)世界主要国家实力的变化①西欧和日本普遍衰落,美国成为资本主义世界的霸主。

②苏联实力增强,社会主义国家在世界上的影响增大。

(3)根本原因:美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾日益加剧。

2.含义:以美国为首的西方资本主义国家,对苏联等社会主义国家采取的除武装进攻之外的一切敌对行动。

3.开始:1947年,美国总统杜鲁门提出以“遏制共产主义”为指导思想的“杜鲁门主义”。

4.表现5.影响(1)世界局势紧张,全面“冷战”和局部“热战”交替。

(2)美苏未发生直接武装冲突,避免了新的世界大战的爆发。

考点二美苏争霸(选修3)1.第一阶段的较量(20世纪50年代中期至60年代初)(1)特点:表面上的短暂“和解”;实际上是争夺世界霸权最为剑拔弩张的时期。

(2)重大事件⎩⎪⎨⎪⎧①戴维营会谈:1959年9月,赫鲁晓夫访问美国,苏美两国首脑会晤,未取得成果,苏美关系趋于紧张。

②争夺:第二次柏林危机和柏林墙的修建;激烈的核军备竞赛;1962年的古巴导弹危机。

(3)结局:重点在欧洲;美国处于攻势;战争未发生。

2.第二阶段的较量(20世纪60年代后期至70年代末)(1)特点:双方以“缓和”为主,也有对抗。

(2)重大事件⎩⎨⎧①“缓和”:1972年的尼克松访苏和1975年的欧安会的召开。

②对抗:1979年苏联入侵阿富汗;美国谋求同中国对话。

(3)结局:长期缓和;苏联处于攻势;美苏关系重陷低谷。

3.第三阶段的较量(20世纪80年代)(1)特点:美苏的第二次“缓和”时期;苏联开始转攻为守。