《囚歌》

- 格式:docx

- 大小:26.33 KB

- 文档页数:9

《囚歌》教学课件一、教学内容本节课选自《中国现代文学作品选》第四章“抗日战争时期文学”中的《囚歌》。

内容包括对《囚歌》的背景介绍、诗歌内容解析、主题思想探讨以及艺术特色分析。

二、教学目标1. 让学生了解《囚歌》的创作背景,理解诗人的情感表达。

2. 掌握《囚歌》的主题思想和艺术特色,提高学生的文学鉴赏能力。

3. 培养学生的爱国情感,激发他们对国家和民族的关注。

三、教学难点与重点教学难点:诗歌的艺术特色分析。

教学重点:《囚歌》的主题思想探讨。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过播放抗日战争时期的歌曲,让学生感受那个特殊时期的氛围,引出《囚歌》。

2. 背景介绍:介绍诗人及其创作背景,让学生了解诗歌的历史背景。

3. 诗歌朗读:让学生朗读诗歌,感受诗人的情感。

4. 内容解析:逐句解析诗歌内容,引导学生理解诗人的情感表达。

6. 艺术特色分析:讲解《囚歌》的艺术特色,如韵律、意象等。

7. 例题讲解:以一首类似主题的诗歌为例,分析其主题思想和艺术特色。

8. 随堂练习:让学生分析另一首诗歌,巩固所学知识。

六、板书设计1. 《囚歌》2. 诗人:X3. 创作背景:抗日战争时期4. 主题思想:爱国主义精神5. 艺术特色:韵律、意象等七、作业设计1. 作业题目:分析一首反映民族精神的诗歌,要求不少于800字。

2. 答案要点:包括诗歌背景、内容解析、主题思想、艺术特色等。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果,学生的参与度,以及教学方法的适用性。

2. 拓展延伸:推荐学生阅读其他抗日战争时期的文学作品,进一步了解那个时期的历史背景和文学成就。

组织课后讨论,分享阅读心得。

重点和难点解析1. 教学难点:诗歌的艺术特色分析。

2. 教学重点:《囚歌》的主题思想探讨。

3. 例题讲解与随堂练习的设计。

4. 作业设计中的分析要求。

一、诗歌的艺术特色分析1. 韵律特点:诗歌采用了自由诗的形式,不受传统格律束缚,使诗人能够更加自由地表达情感。

《囚歌》完美版课件(0617123004一、教学内容本节课选自《囚歌》教材的第四章第二节,详细内容包括对《囚歌》的背景介绍、诗歌主题的深入剖析、艺术特色的鉴赏以及作者情感的探讨。

具体章节内容涉及诗歌的产生背景、诗歌的意象分析、诗句的节奏与韵律、作者杨洪基的创作心境等。

二、教学目标1. 理解《囚歌》的背景和主题,领会作者的情感表达;2. 掌握诗歌的意象分析、节奏韵律等艺术特色;3. 培养学生的审美情趣,激发他们对古典诗歌的热爱。

三、教学难点与重点教学难点:诗歌意象的分析、作者情感的理解;教学重点:诗歌的艺术特色、背景与主题的把握。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、音响设备;2. 学具:教材、《囚歌》文本、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过播放杨洪基演唱的《囚歌》,让学生初步感受诗歌的音乐美,引发学习兴趣;2. 背景介绍:讲解《囚歌》的产生背景,引导学生了解作者的创作心境;3. 主题剖析:分析诗歌的主题,讲解囚禁与自由、黑暗与光明的对立关系;4. 意象分析:挑选具有代表性的诗句,进行意象分析,引导学生深入理解诗歌内涵;5. 艺术特色鉴赏:讲解诗歌的节奏、韵律等特点,让学生感受古典诗歌的艺术魅力;6. 例题讲解:通过讲解典型例题,巩固所学知识;7. 随堂练习:布置相关练习题,让学生现场完成,及时巩固;六、板书设计1. 《囚歌》完美版2. 板书内容:背景介绍:囚禁、自由、黑暗、光明主题剖析:对立关系意象分析:具体诗句艺术特色:节奏、韵律七、作业设计1. 作业题目:请分析《囚歌》中的意象,并举例说明;请从节奏、韵律等方面鉴赏《囚歌》的艺术特色;请谈谈你对《囚歌》主题的理解。

2. 答案:意象分析:如“铁马冰河入梦来”等;艺术特色鉴赏:如诗歌的平仄、押韵等;主题理解:对立关系,表现作者对自由的渴望。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,让学生掌握了《囚歌》的背景、主题、艺术特色。

《囚歌》课文嘿,大伙儿,今儿咱们聊聊那首老歌儿,就像是从老一辈嘴里传唱下来的故事,带着铁窗的寒气,却也透着股子不屈的劲儿——《囚歌》。

想象一下,那年头,世道不太平,有的人啊,一不小心就踏进了那四面高墙里头,阳光只能从铁丝网的缝隙里偷摸进来那么一丢丢。

可就算是在这暗无天日的地儿,有人的心啊,比那外面的天空还要辽阔,还要明亮。

“为人进出的门紧锁着,为狗爬出的洞敞开着”,这话听起来糙,可道理深着呢。

就像咱们平时说的,正道难行,歪门邪道倒是畅通无阻。

但有些人,骨头硬气,他们知道啥是尊严,啥是底线。

就算门儿关得再严实,洞儿开得再大,他们也不瞅那眼儿瞧,心里头跟明镜似的,清楚得很。

“一个声音高叫着:——爬出来吧,给你自由!”那声音啊,尖锐刺耳,就像是夜猫子在深夜里叫唤,让人心里头直发毛。

可咱们这位老兄,他笑了,是那种看透了世事,却依然淡然自若的笑。

他说:“我渴望自由,但我更知道,自由不是靠出卖灵魂换来的。

”这话,掷地有声,比那铁锤砸在石头上还响。

“人的身躯怎能从狗洞子里爬出?”他反问,语气里带着不屑,也带着坚定。

在他看来,人之所以为人,就是因为咱们有脊梁,有骨气,有那么一股子宁死不屈的劲儿。

哪怕身陷囹圄,哪怕前路茫茫,也不能丢了这份尊严,这份骄傲。

“我希望有一天,地下的烈火,将我连这活棺材一齐烧掉,我应该在烈火与热血中得到永生!”这是他的誓言,也是他的信仰。

他相信,总有一天,正义会战胜邪恶,光明会驱散黑暗。

而他,虽然肉体被囚禁,但精神却是自由的,是永恒的。

他愿意用自己的生命,去点燃那熊熊的烈火,去照亮那黑暗的道路。

说到这儿,我不由得想起咱们老百姓常说的那句话:“人活一口气,佛争一炷香。

”这位老兄啊,他就是用这口气,撑起了自己的尊严,也撑起了民族的脊梁。

他的故事,就像那首《囚歌》一样,传唱至今,激励着一代又一代的人。

所以啊,朋友们,不管咱们遇到啥困难,啥挫折,都别忘了挺直腰板儿,守住底线。

因为咱们是人,不是狗;咱们要的是堂堂正正做人,光明磊落做事。

【语文知识点】囚歌课文原文及赏析

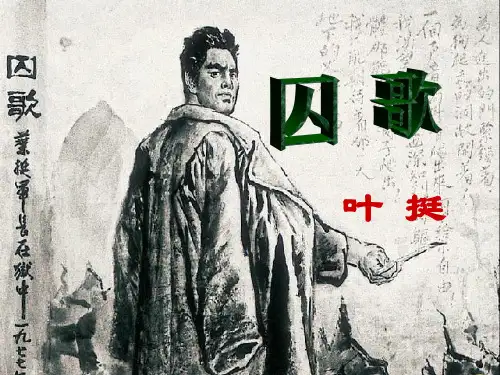

《囚歌》是近代革命者叶挺于一九四二年创作的一首现代诗。

此诗揭露了国民党反动派的丑恶行径、极端虚弱的本质,表现了革命者的伟大气节,抒发了为革命献身的壮志豪情。

为人进出的门紧锁着,

为狗爬出的洞敞开着,

一个声音高叫着:

爬出来吧,给你自由!

我渴望自由,

但我深深地知道——

人的身躯怎能从狗洞子里爬出!

我希望有一天,

地下的烈火,

将我连这活棺材一起烧掉,

我应该在烈火与热血中得到永生!

叶挺将军这首《囚歌》,原诗以“六面碰壁居士”落款,这正是他当时处境的形象写照;皖南事变后,时任新四军军长的叶挺将军,遭到国民党当局长期的无理拘押。

写作此诗时,他被囚禁于重庆郊区的红炉厂,此处专门关押高级政治犯,是臭名昭著的中美技术合作所的“禁地”。

《囚歌》一诗浓缩着叶挺将军牢狱生涯的深切体验,是他对于生命、自由和尊严之辩证关系的悲壮思考,每一句都具有厚重的份量。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

《囚歌》的教学教学设计《囚歌》是中国作家朱自清先生的一篇优秀散文。

教学设计是指根据学生的情况和教学目标,选择合适的教学方法和教学活动,帮助学生更好地理解和运用文学作品。

以下是一份针对《囚歌》的教学设计。

教学目标:1.了解《囚歌》的作者及其生活背景;2.理解《囚歌》的主旨和意义;3.分析词句的含义,培养学生的文学鉴赏能力;4.培养学生的写作和表达能力,使之能够运用所学知识进行文章写作。

教学过程:步骤一:导入(15分钟)1.创设情境,引导学生进入课堂氛围。

可以播放一段关于中国近现代历史的短视频,让学生了解那个时代的社会环境。

2.提问学生对囚徒这一概念的理解,并引导他们思考囚徒可能经历的困难和痛苦。

步骤二:讲解作者及背景(15分钟)1.介绍《囚歌》的作者朱自清,包括其生平和主要作品。

2.通过讲解朱自清先生的生活背景,如他曾数次遭受政治迫害并被关押,引导学生对作品的背景有一定的了解。

步骤三:朗读与分析(30分钟)1.教师出示《囚歌》原文,可将课文分成若干段落,组织学生进行轮流朗读。

2.在朗读后,教师对课文进行解读,帮助学生理解其中词句的含义和作者的意图。

3.组织学生共同分析作品的主题和它所体现的人生哲理。

步骤四:小组合作讨论(20分钟)1.将学生分成小组,让他们就课文提出自己的理解和观点,并展示给全班。

2.教师鼓励学生进行深入的思考和互相交流,帮助学生更好地理解和分析作品。

步骤五:写作任务(20分钟)1.提供一个写作任务,要求学生以《囚歌》为题,写一篇文章,表达自己对作品的理解和感受。

2.教师给予适时的指导和建议,引导学生充分发挥他们的创造力和表达能力。

步骤六:总结与展示(20分钟)1.学生展示自己的写作作品,可以将其中优秀的篇章进行集体展示。

2.教师总结课堂教学内容,再次强调《囚歌》的主旨和意义,鼓励学生通过阅读和表达来增强自己的文学素养。

教学评估:1.课堂参与度评估:观察学生在课堂活动中的表现,包括积极参与讨论和提问的能力。

《囚歌》教学精品课件.得力文库一、教学内容本节课选自《中国现代文学作品选》第十五章《近现代诗歌》,详细内容为《囚歌》。

该诗歌为无产阶级革命家叶挺被国民党反动派囚禁时所作,表达了他坚定的革命信念和为理想而斗争的决心。

二、教学目标1. 让学生了解《囚歌》的作者叶挺,理解诗歌的背景和主题。

2. 培养学生分析、品味诗歌意境和情感的能力。

3. 通过学习《囚歌》,激发学生的爱国情怀,树立正确的价值观。

三、教学难点与重点1. 教学难点:分析诗歌的意境和情感,理解作者坚定的革命信念。

2. 教学重点:诗歌的朗读、解析和体会。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课本、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示叶挺的图片和简介,引入本节课的主题。

2. 朗读:让学生齐读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

3. 解析:详细讲解诗歌的背景、作者、主题等,引导学生分析诗歌的意境和情感。

4. 例题讲解:选取诗歌中的经典句子进行讲解,帮助学生理解诗歌的内涵。

5. 随堂练习:让学生针对诗歌内容进行思考,完成相关练习题。

6. 讨论与分享:组织学生讨论学习心得,分享对诗歌的理解和感悟。

六、板书设计1. 诗歌《囚歌》2. 作者:叶挺3. 诗歌背景:国民党反动派囚禁叶挺4. 诗歌主题:坚定信念,为理想而斗争5. 重点句子解析七、作业设计1. 作业题目:结合《囚歌》的主题,谈谈你的感悟。

2. 答案:要求学生用自己的话表达对诗歌的理解,不少于200字。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:推荐学生阅读叶挺的其他作品,了解其革命生涯,加深对《囚歌》的理解。

同时,鼓励学生关注社会现实,关注国家发展,树立正确的人生观和价值观。

重点和难点解析1. 教学难点:分析诗歌的意境和情感,理解作者坚定的革命信念。

2. 例题讲解:选取诗歌中的经典句子进行讲解。

3. 作业设计:结合《囚歌》的主题,谈谈学生的感悟。

4. 课后反思及拓展延伸:提高教学质量,推荐阅读及关注社会现实。

拓展阅读《囚歌》、《就义诗》、《我的“自白”书》文本解读:这三首诗都是作者在身陷囹圄之时,面对着国民党的血腥迫害,坦然面对死亡,宁死也不愿背叛人民、背叛党的英雄写照,表现了无产阶级革命战士面对敌人时的刚正不阿,坚贞不屈,大义凛然的革命气节,和誓死为正义事业献身的革命精神。

这三首诗中的每一句话都富含深情,表达作者的豪迈气概和一腔爱国热情。

课前预习:1.运用诗歌的朗读技巧,熟练朗读诗歌。

2.了解作者及其相关背景。

3.初步感受作者精神境界。

相关课程标准:“能初步鉴赏文学作品,丰富自己的精神世界。

”“在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

”“对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。

”教学目标:1.认识作者及其相关背景。

2.运用诗歌的朗读技巧,熟练朗读诗歌。

3.理解诗歌所表达的思想内容。

4、体会作者为信仰视死如归的英雄气概。

评价任务:1、学生借助工具书了解作者及相关背景。

2、结合诗句作品中作者为信仰视死如归的英雄气概。

课时数:2课时第一课时一、创设情境————回顾革命英雄:本单元我们学习了罗莎卢森堡的《狱中书简》、伏契克的报告文学《绞刑架下的报告》、伏尼契的小说《牛虻就义》,从这些文章中,我们认识了革命者的为信仰视死如归的赤子之心,今天我们学习几位革命者的诗篇,来体会诗歌中所表达的思想感情。

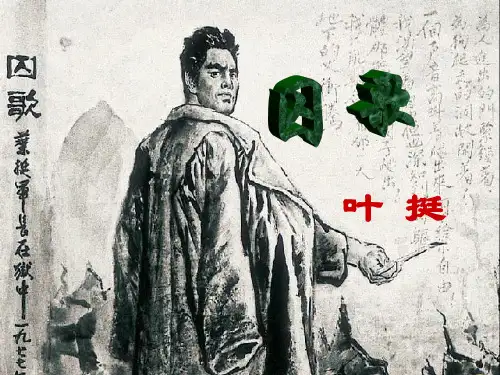

二、检查预习——认识革命英雄:学生介绍:★学生1:叶挺(1896-1946),原名为询,字希夷,广东惠阳人,是中国人民解放军的创建者之一。

毛泽东曾当面称他是“共产党第一任总司令,人民军队的战史要从你写起”。

1924年赴苏联东方劳动大学与军事学校学习。

1925年回国。

第一次国内革命战争时期,曾任国民革命军独立团团长、二十四师师长、十一军军长。

1927年先后参加南昌起义和广州起义。

抗战时任新四军军长。

1941年皖南事变时被国民党非法逮捕,先后被囚于江西上饶,湖北恩施,广西桂林等地,最后移禁于重庆“中美特种技术合作所”集中营。

《囚歌》读后感优秀7篇《囚歌》读后感篇一为人进出的门紧锁着,为狗爬出的洞敞开着。

这是《囚歌》这首诗中的第一句。

我喜欢这首诗,因为这首诗中的每一句话都将革命前辈那种视死如归、宁死不屈的革命精神淋漓尽致的表达了出来。

这首诗采用了对比的手法,写了两种人。

第一种人是面对敌人的严刑拷打也绝不出卖人民的利益的人,这种人宁死不屈,是真正的英雄;第二种人则是那些贪生怕死、招降纳叛的无耻之徒,这种人这种人背叛革命,为了私人利益甚至不惜出卖祖国,成为敌人的走狗。

虽然这两种人在民族生死存亡之际的表现截然相反,但他们却有一个共同的特点。

那就是----对于自由的渴望。

自由,谁不渴望?谁都渴望自由!但是,面对敌人的阴谋诡计,叶挺将军却义正言辞地说:我渴望自由,但我深深地知道------人的身躯怎能从过狗洞子里爬出!是的,革命者们虽然十分渴望自由,但他们却更希望推翻敌人的统治。

革命者虽再也得不到自由,但他们为了更多人的自由抛头颅、洒热血的精神,必将世世代代永存!《囚歌》读后感篇二为人进出的门紧锁着,为狗爬出的洞敞开着,一个声音高叫着———爬出来吧,给你自由!我渴望自由,但我深深地知道———人的身躯怎能从狗洞子里爬出!我希望有一天地下的烈火,将我连这活棺材一齐烧掉,我应该在烈火与鲜血中得到永生!———叶挺《囚歌》印象中这篇文章还是小学的时候学的,那时真的应正了那句歌词:少年的我,不何不懂心痛!故而也不曾有什么正切的感动,也没有深入飞去挖掘所谓的“门”,“洞”,“自由”,“烈火”,“永生”。

当然,渐渐长大了,于是这些懵懂的东西成为了一种意象,成为了一种人格和品性的思考。

面对自由,往往人性直接就有了尊严和屈辱的叩问。

然而,中国人还是怕听真话的,正如中国人怕见“悲剧”一样,因为中国人怕——怕那些有价值的东西瞬间覆灭。

然而西方群众却是以另一种态度去诠释他们的见解,诚如亚里士多德曾经说:“悲剧借引起怜悯与恐惧来使情感得到陶冶。

”于是怕见悲剧就直接引申出“尊严”问题,在自由面前“卑躬屈漆,恃强凌弱,吹嘘拍马,阿谀奉承……”便写尽了这种人世的尊荣,而他们换来的是什么?诗人说:这是狗洞子里爬出来的人啊!那种情况下,自由已经不再是自由了,是一种人性的摧残啊。

《囚歌》公开课教案优秀10篇《囚歌》公开课教案篇一《囚歌》教学反思《囚歌》包含着丰富的美育因素。

它的美不是表现为优美,而是表现为壮美,一种使人迥畅荡气的悲壮之美,一种不可压抑的阳刚之美,一种使人肃然起敬的共产主义精神美。

虽然在教学中不必要也不可能单列一项进行讲解,但我的确想把这种美很好地体现出来。

我要求自己,一定要把《囚歌》这首抒情诗教得有情。

为此,教师必须进入角色,即把自己变成叶挺。

首先要感动自己,才能去感动学生;使他们体会到《囚歌》的情感美。

我还要求自己,要用诗一样的语言去讲诗,尽量使自己的语言精炼、形象,充满激情,以此去感染学生,使他们体会《囚歌》的形象美。

一句话,在《囚歌》的教学过程中要体现审美教育。

本诗的教学,成功之处在于,学生在多重朗读中感受到了英雄的气概,并为之而感动。

在对诗中关键词语的理解,他们能结合看过的影片、读过的故事较为准确地理解。

比如学生谈到了狗,就是叛徒,走狗,卖友求荣的人。

但小学生毕竟还小,他们对过去毕竟知之不多,感之不深;他们对诗歌,特别是抒情的认识一般还停留在感性的阶段,这些都是不利的因素。

这些我在教学前预想得还不够,因此课堂上实施时,有困难。

《囚歌》一课教学反思(转摘)经过认真挖掘教材,根据大纲要求,我把教学目的的任务确定为:学习叶挺同志坚定的革命立场和伟大的献身精神,培养学生对党,对革命的深厚感情和共产主义理想,这是教学目的和任务中的思想教育因素。

理解诗中部分词语的含义或作用,进而读懂全诗,使学生体会诗歌精炼,形象的特点,培养阅读诗歌的初步能力。

这是教学目的中的知识能力教学因素。

能有感情地朗读课文,背诵课文,培养朗读技能,这是教学目的中的技能技巧训练因素。

在上述目的任务中,理解课文是重点。

因为这个主要矛盾解决了,思想教育的目的也就同步达到了,朗读训练也有了比较坚实的感情基础。

所以我安排了较长的教学时间突破这个重点兼难点。

诗歌是以形象,精炼,富有感情为基本特征的,好的诗还有一种意境美。

《囚歌》优秀课件一、教学内容本节课我们将学习《囚歌》这一章节,详细内容主要围绕课文《囚歌》的阅读、分析和理解。

通过学习,让学生了解《囚歌》的背景、作者的心路历程以及课文中所表达的思想感情。

二、教学目标1. 知识与技能:学生能正确朗读课文,理解课文内容,把握作者的思想感情。

2. 过程与方法:培养学生独立思考、合作交流的能力,提高学生的文学鉴赏水平。

3. 情感态度与价值观:激发学生对革命先烈的敬仰之情,培养学生的爱国情怀。

三、教学难点与重点教学难点:理解课文中所表达的思想感情,体会作者在特定历史背景下的心境。

教学重点:正确朗读课文,分析课文的结构和修辞手法,把握课文的主旨。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课本、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过播放一段关于革命先烈的视频,引入本节课的学习内容,激发学生的兴趣。

2. 课文阅读:让学生自由朗读课文,感知课文内容,理解课文大意。

3. 课文分析:教师带领学生分析课文的结构、修辞手法,深入理解课文所表达的思想感情。

4. 例题讲解:针对课文中的难点,进行详细讲解,帮助学生理解。

5. 随堂练习:设计一些关于课文理解的练习题,让学生独立完成,巩固所学知识。

6. 合作交流:分组讨论,让学生相互分享自己的学习心得,提高学生的合作能力。

六、板书设计1. 《囚歌》2. 结构:背景介绍、课文内容、课文分析、课文主旨3. 重点:课文所表达的思想感情、修辞手法七、作业设计1. 作业题目:(1)简要概括《囚歌》的背景和主旨。

(2)分析课文中的一种修辞手法,并举例说明。

(3)谈谈你对课文中所表达的思想感情的理解。

2. 答案:(1)背景:《囚歌》是抗日战争时期,作者在狱中创作的诗歌。

主旨:表达了作者对革命事业的忠诚,对敌人的蔑视,以及对战友的思念之情。

(2)例:拟人。

如“狂风为我怒号,暴雨为我哭泣”。

(3)答案开放,合理即可。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:教师应关注学生的学习情况,及时调整教学方法,提高教学效果。

叶挺(1896年9月10日~1946年4月8日),原名为询,字希夷,广东惠阳人;是中国人民解放军的创建者之一;杰出的军事家;毛泽东曾当面称他是“共产党第一任总司令,人民军队的战史要从你写起”。

1941年1月,国民党置民族抗日大义于不顾,动用了8倍于新四军的兵力,发动了震惊中外的"皖南事变",军长叶挺不幸被捕,从此身陷囹圄。

但却留下广为流传的故事…… 热血铸就的囚歌皖南事变后,叶挺即被反动派囚禁在上饶集中营。

关他的那间囚室既黑暗,又潮湿,冰凉的地上,铺着几把发霉的稻草,上面尽是臭虫和跳蚤,让他受尽了折磨。

为了诱骗叶挺投降,国民党反动派挖空了心思。

一天,国民党第三战区司令顾祝同,派了一辆豪华的小轿车,把叶军长接到司令部参加宴会。

宴会开始后,顾祝同向叶挺敬酒,劝叶挺发表宣言,声明新四军违犯了军令,只要这样做就可以出狱,甚至可以做官。

叶挺手拍桌子,勃然大怒,道:“无耻,你们制造皖南事变,陷害新四军,破坏抗日,该是你们向人们认罪才对。

”叶挺光明磊落,大义凛然,句句话如同利剑刺的顾祝同瞠目结舌。

后来蒋介石亲自出马,劝叶挺投降,被叶挺严词拒绝。

蒋介石气急将把叶挺关进重庆“中美合作所”,受尽折磨和迫害。

叶挺将军身居囚室,不能驰骋抗日战场,不能带领战士们冲锋陷阵,却被逼写什么声明和宣言,他一时热血沸腾,拿起笔在囚室的墙壁上写下了著名的《囚歌》。

囚歌为人进出的门紧锁着,为狗爬出的洞敞开着,一个声音高叫着:——爬出来吧,给你自由!我渴望自由,但我深深地知道——人的身躯怎能从狗洞子里爬出!我希望有一天地下的烈火,将我连这活棺材一齐烧掉,我应该在烈火与热血中得到永生!郭沫若曾说:“他的诗是用生命和热血写成的,他的诗就是他自己。

” 该文当年发表在一家刚刚创刊出版的《唯民周刊》4月6日的创刊号上,立即产生了很大的影响,并不胫而走,被广为传诵并流传至今。

《囚歌》赏析叶挺将军这首《囚歌》,原诗以“六面碰壁居士”落款,这正是他当时处境的形象写照;皖南事变后,时任新四军军长的叶挺将军,遭到国民党当局长期的无理拘押。

《囚歌》以下是关于《囚歌》,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。

《囚歌》教学设计方熔【教学目的要求】1.学习叶挺同志坚定的革命立场和伟大的献身精神,培养学生对党、对革命的深厚感情和共产主义理想。

2.理解诗中部分词语的含义或作用,进而读懂全诗,使学生体会诗歌精炼、形象的特点,培养阅读诗歌的能力。

3.能有感情地阅读课文,背诵课文,培养朗读能力。

【教学重点难点】本课的教学重点和难点是一致的,即准确地理解部分词语和句子的含义,体会其中包含的思想感情。

【教学时间】一课时。

【课前准备】词语卡片;指导朗读的幻灯片或挂图。

【教学步骤】·(一)导入新课,解题,介绍时代背景。

1.直接导入新课,然后告诉学生《囚歌》是叶挺在四川写的。

在英雄战斗过的土地上学习英雄写下的诗篇,大家一定会有一种亲切和自豪之感。

2.通过讨论解题:(1)谁能从题目上看出这首诗是叶挺同志在什么环境下写的?(随即指出“囚”字在这里的含义)(2)它为什么不叫“囚诗”而叫“囚歌”?(学生若答不来,暂且存疑)3.介绍时代背景:(1)问学生是否了解叶挺坐牢的原因和狱中斗争事迹。

有了解的请他们向大家介绍。

(2)教师介绍或补充介绍。

强调叶挺同志不为高官厚禄所动这一点。

最后由狱中难友传唱这首诗一事再回到题目的“歌”字。

(二)初读课文,质疑问难,并初步把握中心思想。

1.教师范读课文。

2.学生轻声读课文,要求:边读边找出不懂的地方,并做上记号;读完后想一想:从这首诗可以看出叶挺是个什么样的人?3.讨论以上问题,把握中心思想。

·4.学生质疑。

教师提示学习重点和难点。

(三)研读课文,较准确而深入地理解其思想内容。

1.分节读议课文。

每小节均按“阅读——分析——概括”的顺序进行。

分析时依次讨论以下问题:(1)“人”和“狗”各指什么?用狗来比喻叛徒表达了作者对叛徒什么样的感情?(2)“为人进出的门”和“为狗爬出的洞”各比喻什么?(3)前两句话反映了当时的革命者面临着一种什么样的处境?(4)“高叫”反映了敌人怎样的心情?对敌人的话应该如何理解?哪个字是理解的关键?(5)第一、二节中的两个“自由”有什么不同?又有什么相同之处?哪个词表达了他对真正的自由的态度?(6)“人的身躯怎能从狗洞里爬出”中的“怎能”表示什么样的语气?为什么这里不用陈述而用反问的语气?(7)“我渴望自由”和后面的话是什么关系?你是从哪个字看出来的?“但”字在这个句子乃至全诗中起着什么作用?(8)第三小节有哪几个比喻?它们各比喻什么?这样比喻好在哪里?(9)“将我……一齐烧掉”表达了叶挺同志什么样的愿望和精神?·(10)“将我……一齐烧掉”和“得到永生”矛盾吗?为什么?(联系《就义诗》)2.简要地梳理全诗的内容层次,归纳中心思想。

(借助“纲要信号”板书)3.请学生提出仍未弄懂的问题,择要回答或讨论。

4.出示词语卡片,抽一行学生顺次解释课后习题的五个词语。

(四)指导学生有感情地读课文,并试背课文。

1.抽一名中等水平的学生朗读课文;2.领读课文(利用幻灯或挂图进行指导),辨析两个破折号的不同作用;3.自读课文;4.请刚才朗读的那位学生再朗读课文;5.请一位学生试背课文;6.齐背课文。

下课。

板书设计评:我们知道,任何一种教学设计和教学过程都体现授课人的成熟或不成熟的教学指导思想,那么我的《囚歌》的教学指导思想是什么呢?·第一,紧紧把握小学语文的学科特点。

小学语文的学科特点,表现为思想性、工具性,还有很容易被人们忽略的初级性的统一。

小学六年级与初中相衔接,因此还应体现出一定的过渡性。

总之,我要把《囚歌》上成地地道道的小学高年级语文课。

第二,紧密联系两个实际,并在它们的结合点上作文章。

首先要联系教材实际。

从体裁上看,《囚歌》是一首政治抒情诗;从思想上看,它是一篇革命理想和传统教育的好教材;从内容上看,它虽然不很艰涩难懂,但多处用了比喻,精炼、形象的语言中包含着较深广的思想感情;从课文类别看,它属于一类课文。

其次要联系学生实际。

虽然在今天的这种特定的情况下谈不到“吃透学生”,但是对此时此地学生的实际也应该做出尽量符合实际的估计。

首先是四川儿童在知识、情感方面和《囚歌》有着天然的联系;其次是作为西南地区政治文化中心的大城市的第一流小学再加优秀教师的独特优势,这些都是有利的因素。

但是小学生毕竟还小,他们对过去毕竟知之不多,感之不深;他们对诗歌,特别是抒情的认识一般还停留在感性的阶段,他们的学习能力的发挥也可能因教师或环境的变换而受到影响。

这些都是不利的因素。

所谓“在两个实际的结合点上作文章”,就是说,教材实·际和学生实际存在着互相联系、互相配合、可以互相补充的地方。

例如《囚歌》有理想信念教育的因素,而小学生正需要加强这方面的教育,于是这里便形成了一个结合点,我们便可以“取教材之长,补学生之短”。

第三,努力体现教改精神,同时注意处理好改革与继承的关系。

教学改革,首先要贯彻“三个为主”的精神,这里不想多说了。

除此以外,我在教学设计中还十分注意依靠理论的指导作用,力求克服传统教学主要依靠经验,缺乏理论思维的不足。

例如,《囚歌》的总体设计就是以“大语文”教学观为指导的,而它的第一个具体步骤,就有一定的理论依据,例如在教学过程中安排了两次质疑问难,就是以信息论的反馈原理为依据的。

我认为,教学改革既是对传统教学中不合理成分的扬弃,又是对它的合理成分的继承。

不能一说教改,就对传统的东西一概否定,在《囚歌》的教学设计中,就吸收了传统语文教学中“文道结合”、“因文悟道”等特长,在课堂教学结构上也基本采用了“破题——开讲——诵习”传统框架。

关于“讲”与“不讲”、“多讲”与“少讲”,这是一个比较敏感的问题,弄不好会被认为是“满堂灌”。

我认为,应该从两个实际特别是教材实际出发,当讲则讲,有些地方还要“畅讲”,教师不应该只当“导演”,他应该既是“导演”又是“演员”。

所以我在·几个关键之处设计了几段比较长的“独白”,意在把学生想说而又说不出来的“心里话”替他们说出来,帮助他们加深理解,激发情感。

可以说,我对《囚歌》的教学内容、教学结构、教学方法的处理、安排和运用,都是以上述指导思想为准则的。

这里着重谈谈对教学内容的处理。

经过认真挖掘教材,根据大纲要求,我把教学目的的任务确定为:1.学习叶挺同志坚定的革命立场和伟大的献身精神,培养学生对党、对革命的深厚感情和共产主义理想,这是教学目的和任务中的思想教育因素。

2.理解诗中部分词语的含义或作用,进而读懂全诗,使学生体会诗歌精炼、形象的特点,培养阅读诗歌的初步能力。

这是教学目的中的知识能力教学因素。

3.能有感情地朗读课文,背诵课文,培养朗读技能,这是教学目的中的技能技巧训练因素。

以上三方面的因素客观地存在于教材之中,不是我们附加上去的,他们在教材中有机地联系在一起。

我们把它们提炼出来,抽象的为自己头脑中主观的东西,即教学目的,是否就失去了联系了呢?不是的,只不过是改变了联系方式而已:他们都服从于一个总目标——育人。

可以说,《囚歌》的教学目的·的确定,是着眼于教育、教养、发展任务的和谐统一,体现了培养目标的一致性。

在上述目的任务中,理解课文是重点。

因为这个主要矛盾解决了,思想教育的目的也就同步达到了,朗读训练也有了比较坚实的感情基础。

所以我安排了较长的教学时间突破这个重点兼难点。

根据高段教学过渡性,在突出“字、词、句、段、篇”基础知识教学的同时,我还注意了语、修、逻、文知识的渗透,例如,通过讨论“怎能”这个词来体会表达的准确性和鲜明性,渗透语法和逻辑教学通过讨论“地下的烈火”、“活棺材”等词语来体会表达的生动性,渗透修辞教学。

诗歌是以形象、精炼、富有感情为基本特征的,好的诗还有一种意境美。

《囚歌》包含着丰富的美育因素。

它的美不是表现为优美,而是表现为壮美,一种使人迥畅荡气的悲壮之美,一种不可压抑的阳刚之美,一种使人肃然起敬的共产主义精神美。

虽然在教学中不必要也不可能单列一项进行讲解,但我的确想把这种美很好地体现出来。

我要求自己,一定要把《囚歌》这首抒情诗教得有情。

为此,教师必须“进入角色”,即把自己变成叶挺。

首先要感动自己,才能去感动学生;使他们体会到《囚歌》的情感美。

我还要求自己,要用诗一样的语言去讲诗,尽量使自己的语言精炼、形象,充满激情,以此去感染学·生,使他们体会《囚歌》的形象美。

一句话,在《囚歌》的教学过程中要体现审美教育。

本课的教学结构,我原来按三个大环节安排,后来改为两个,第一个环节是为第二个环节作知识和情感方面的准备,我改变了以往程序式的导入法,采取了以故事开头,自然引进课文的方法,把介绍背景、范读课文和破题融为一体,一气呵成。

第二个环节是教学过程的主体部分,它又分为两个层次,一是初读课文,包括初读、尝试把握中心和质疑三小步;二是研读课文,包括分节读议,归纳、二次质疑、检查词语理解四小步。

这个环节是按照“整体——部分——整体”的思路安排的。

第三个环节是指导朗读,改变以后,我把它分散在分节读议这个步骤中进行。

《囚歌》教学设计《囚歌》教学·。