脊髓定位诊断

- 格式:ppt

- 大小:5.51 MB

- 文档页数:37

脊髓损伤临床表现与诊断定位一、脊髓震荡与脊髓休克:1、脊髓震荡:脊髓损伤后出现短暂性功能抑制状态。

大体病理无明显器质性改变,显微镜下仅有少许水肿,神经细胞和神经纤维未见破坏现象。

临床表现为受伤后损伤平面以下立即出现迟缓性瘫痪,经过数小时至两天,脊髓功能即开始恢复,且日后不留任何神经系统的后遗症。

2、脊髓休克:脊髓遭受严重创伤和病理损害时即可发生功能的暂时性完全抑制,临床表现以迟缓性瘫痪为特征,各种脊髓反射包括病理反射消失及二便功能均丧失。

其全身性改变,主要可有低血压或心排出量降低,心动过缓,体温降低及呼吸功能障碍等。

脊髓休克在伤后立即发生,可持续数小时至数周。

儿童一般持续3-4天,成人多为3-6周。

脊髓损伤部位越低,其持续时间越短。

如腰、骶段脊髓休克期一般小于24小时。

出现球海绵体反射或肛门反射或足底跖反射是脊髓休克结束的标志。

脊髓休克期结束后,如果损伤平面以下仍然无运动和感觉,说明是完全性脊髓损伤。

二、脊髓损伤的纵向定位:从运动、感觉、反射和植物神经功能障碍的平面来判断损伤的节段。

(一)、颈脊髓损伤:1、第一、二脊髓损伤:病人多数立即死亡,能到医院就诊者只有下列神经病学改变:① 运动改变:第一、二颈神经发出纤维支配肩胛舌骨肌、胸骨舌骨肌和胸骨甲状肌,当其受伤时,会影响这些肌肉功能。

② 感觉改变:第一、二颈神经的前支参与构成枕大神经、枕小神经及耳大神经。

当寰枢推骨折、脱位、齿状突骨折时,病人可感到耳部及枕部疼痛、麻木。

检查时可发现有局部痛觉过敏或减退。

2.第三颈脊髓损伤:该部位的脊髓支配膈肌及肋间肌,损伤后不能进行自主呼吸,伤员多于受伤后立即死亡。

常见的损伤原因为绞刑骨折,即第二至第三颈椎脱位,第二颈椎双侧椎弓骨折。

这种骨折脱位亦可因上部颈椎于过伸位受伤引起。

3.第四颈脊髓损伤:(1) 运动改变:病人为完全性四肢瘫痪。

膈肌受第三至第五颈神经支配,第四颈脊髓节段损伤后,创伤性反应也往往波及到第三颈神经,故病人的自主呼吸丧失。

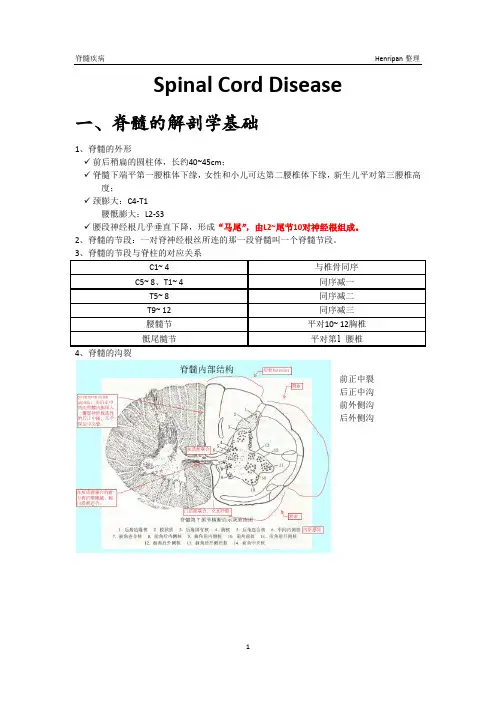

脊髓损伤的定位诊断一脊髓的位置与外形脊髓位于椎管内,成年男性平均长42-45cm。

上端在枕骨大孔处与延髓相接,成人脊髓下缘抵第1腰椎下缘或第2腰椎上缘水平(女性可平第2腰椎锥体),儿童位置较低,新生儿脊髓下缘可达第2、3腰椎之间。

脊髓的外形呈扁圆柱状,全长粗细不等,有颈膨大和腰骶膨大两处明显的膨大。

脊髓末端变细呈圆锥状,称脊髓圆锥,圆锥向下延续为终丝。

终丝是软膜的延续,达第2骶椎水平被硬膜包裹,向下止于尾骨的背面,对脊髓起固定作用。

脊髓前面正中纵行的沟称为前正中裂,此裂两侧有前外侧沟,脊髓前根由此发出。

后面正中纵行的沟称后正中沟,后正中沟两侧有后外侧沟,有脊神经后根进入脊髓。

前、后根在椎间孔处合成脊神经。

后根在接近椎间孔处有膨大的脊神经节,主要由感觉传导通路的第一级神经元的细胞体构成。

脊神经前根主运动而后根主感觉。

二脊髓的内部结构脊髓同神经系统的其它部分一样,是由神经元的胞体、突起和神经胶质以及血管等组成。

在新鲜的脊髓切片上可看到内部呈H形的灰质,其周围包绕着白质。

每侧灰质和白质都分为三个主要部分:灰质的前角、后角和中间带以及白质前索、后索和侧索。

在灰质的中央有一窄细腔隙,称中央管。

(一)脊髓的灰质脊髓灰质主要由神经元胞体、树突和神经末梢组成,其中富含血管。

从整体上看,前角、后角和中间带的侧角称为前柱、后柱和侧柱。

前角中的神经元主要为运动神经元,即前角运动神经细胞,这些细胞的轴突自前外侧沟穿出脊髓,组成脊神经前根,支配骨骼肌。

后角的神经元为中间神经元,主要是传导痛觉、温度觉及部分触压觉的第二级神经元所在的部位。

每个脊髓节段的后角细胞接受来自相应节段皮肤等处的感觉纤维传入的冲动,并发出纤维组成上行传导束。

侧角主要见于胸段和上腰段,其内为交感神经节前神经元的胞体。

在骶髓2~4节内,相当于侧角的位置上,含有副交感神经节前神经元的胞体。

(二)脊髓的白质脊髓的白质由神经纤维、神经交质细胞和血管组成。

由于神经纤维中有大量的有髓纤维,因而在新鲜的切片上呈现白色,这些神经纤维包含:1、脊神经节发出的传入纤维;2、起自脊髓灰质神经元,组成上行传导束,将传入的感觉冲动上传;3、起自脊髓以上的脑区,将运动冲动下传至脊髓,与脊髓运动神经元发生突触联系;4、起自脊髓神经元且终止于脊髓运动神经元,完成节段内及节段间联系的纤维;5、起自脊髓前角和侧角的运动纤维,经前根出脊髓。