明朝宦官制度ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:5.25 MB

- 文档页数:15

明朝宦官制度

明朝宦官制度是中国古代官制中最重要的一部分,其中包含着明朝政治体制、组织结构和管理模式等等。

与明朝王朝的统治不同,明朝宦官制度由明朝皇帝所领导,将把持明朝的大小事务都交托给专门的官员人员来管理,并使它成为一个称职的、秩序井然的官僚政府。

宦官制度根植于中国“以人为本”的考核制度。

它在处理官方事务和行政政策时,强调考核官员从官方职责出发,依据任务完成能力来衡量。

因此,宦官制度强调官员的严格考核,要求官员们无论在任务完成和社会责任方面都要能够达到官方定下的高标准。

宦官制度在明朝的官制中占有重要地位。

早在太祖朝,顾影草便为宦官制度制定了基本的方针。

太宗时期的明朝宦官制度也有很大的变化,他开始将直属宦官与巡抚分离,并且增加了宦官的官位,使官位系统更加复杂化。

此外,太宗还注重官员的培养,将封建吏治改革为官吏择优任用,可以说,这也是宦官制度最明显的发展期。

乾隆时期的宦官制度又有了更多的变化,他建立了人权审查委员会,制定了明清宦官考核标准,要求官员们必须具备政治能力、。

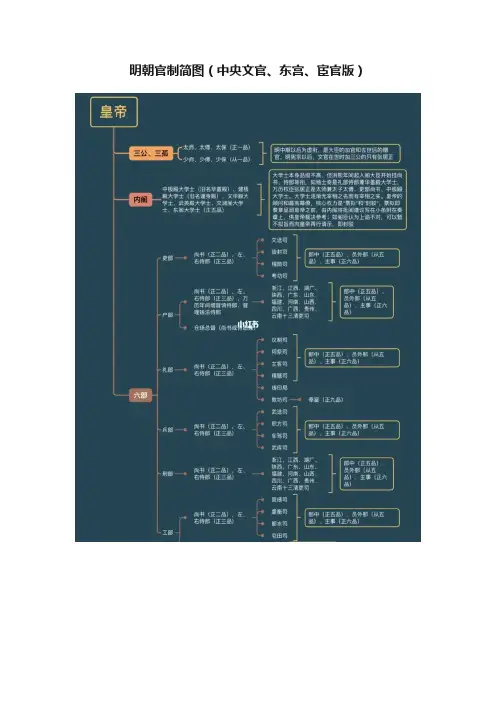

明朝官制简图(中央文官、东宫、宦官版)

明朝官制简图(中央文官、东宫、宦官版)

明朝政治制度特点:

◎有内阁无宰相

朱元璋废宰相,权分六部;朱棣创立内阁制度,但入阁大臣权重官微,只有正五品。

到明仁宗时,阁臣开始加尚书侍郎等衔,嘉靖到万历,明代内阁的地位发展到了极盛。

朝班位次,俱列六部之上,内

阁由过去的顾问,发展为此时的宰辅。

六部尚书,其权力多被内阁所夺。

文武官员任免,京察大计,都要先关白内阁,谓之请教。

张居正创立的考成法,更是从政务角度上以内阁控制六科,以六科控制六部。

内阁成为实实在在的政务中枢。

◎宦官文官互相牵制

明代的宦官机构极为庞大,人数多达数万人,甚至有认为达十万人者。

其所设机构,几乎都能和外廷对应,如司礼监对应内阁,文书房对应翰詹通政,厂卫对应三法司,地方上镇守taijian对应督抚,监军宦官对应监军御史,甚至以灵台对应钦天监。

应该说,这是自汉代以来中外朝体制的极度发展。

在皇权高度扩张的情势下,以宦官为主体的内廷,成了同以朝官为主体的外廷比肩对峙的庞然大物,皇帝则游刃于二者之间,以内廷压制外朝,以外朝牵制内廷。

◎南京的拷贝

明代在南京设有与北京配套的机构,其中除部分具有一定职掌外,多数实际上是一种安排闲职养老的机构。

明代中叶以后,在北京失势者,多调迁南京。

南京成为政坛倾轧的缓冲地。

参考书目:《明史》张廷玉等

《中国古代政治制度》作者:刘文瑞#明朝 #尚食 #珍馐记 #历史那些事儿#山河月明#大明风华后续还将整理明朝地方版和军队版,以及文武散阶、勋、爵等。

明朝的内阁明代宦官全貌大扫描明代的宦官虽然没有东汉之末和晚唐时期那些宦官的气焰之凶,势力之大,也不像汉唐的宦官那样,把皇帝的立、废、生、死都操于自己手中,但是,明代的宦官用事最久,握有的权力极大,在中国宦官史上也实属罕见。

明代自永乐朝起,宦官逐渐得势,从此一直到明思宗缢死煤山,200多年来,宦官都活跃在明代的朝堂之上,上演了一幕幕荒诞剧。

明初,宦官是很不得势的,宦官的权力跌入了历史的低谷,不仅不得干预朝政,与官吏交往,甚至连置产业的权力也没有。

这是因为,明朝的开国皇帝朱元璋发迹于民间,亲眼目睹过宦官的危害,彩塑明代太监像他认为,宦官这个群体对于国家来说不起什么好作用,其中好人不多。

朱元璋对宦官限制极严,曾立下规章制度,不许宦官读书识字,不许宦官兼任外臣文武衔,不许穿戴外臣所穿戴的冠服,品级不得超过四品等,还在宫门上挂一块高3尺的铁牌,上面刻有“内臣不得干预政事,预者斩”。

曾有一位做镊工的老宦官,服侍朱元璋几十年了,有一次说话时没有注意,谈到了朝廷政务,朱元璋立即把他打发回老家种地了。

但是,具有讽刺意味的是,正是朱元璋自己费尽心机、不遗余力推行的极端君主专制制度,为日后宦官干政预埋了祸乱的种子。

朱元璋在心里虽然想着宦官这种人不宜过多,越少越好,但实际的需要却由不得他。

早在朱元璋称帝之前,还是称为吴王的时候,宫中的宦官人数已经超过千人,到洪武初年,内监的二十四衙门就建立起来了,宦官的人数就更多了。

成祖朱棣任用宦官,委以权力,完全是因为当年的“靖难之役”中,尚为燕王的朱棣靠勾结受建文帝压迫的宦官而掌握了建文帝的动向,此后又在其围攻南京时,与宫内的宦官里应外合取得了胜利,登上了皇帝宝座。

因此,朱棣上台后,也害怕会有失意的宦官像出卖建文帝一样出卖自己,故而不惜背叛祖训,拉拢宦官。

而朱棣自己的宦官,如狗儿等,在“靖难之役”中,也为朱棣在战场上立过功。

可见,明成祖授宦官以权柄,完全是一笔政治交易。

世宗统治时期,宦官势力一度被压抑,但到神宗时又发展起来。

明代宦官二十四衙门宦官又名太监,属内廷侍从,原本不能干预政事,但他们往往凭借与皇帝朝夕相处的机会,博取宠信,窃夺权柄,广树党羽,凌驾百司,操纵朝政,形成宦官专权的局面。

明朝是中国历史上宦官专权延续时间最长、危害最烈的朝代之一。

明代宦官机构主要为十二监、四司、八局,合称“宦官二十四衙门”。

其具体设置如下:司礼监:掌皇城内一切礼仪当差,关防门禁,催督供应,掌理内外章奏及御前勘合、批朱;内官监:掌管宫殿、陵墓营造,宫廷建材器用及冰窖等;御用监:掌管宫廷生活用品、玩器、书籍画册等奏进御前;司设监:掌管卤簿、仪仗、帷幔等;御马监:掌管腾骧四卫营并管皇城内外草场、大坝等二十四马房;十二监神官监:掌管太庙洒扫、香灯等事;尚膳监:掌管御膳及宫内食用并筵宴等;尚宝监:掌管宝玺、敕符、将军信印;印绶监:掌管古今通集库,并铁券、诰敕、帖黄、印信、勘合、符验、信符等;直殿监:掌管各殿及廊庑扫除;尚衣监:掌管御用冠冕、袍服、靴袜等;都知监:掌管随驾前导警跸清道。

惜薪司:掌管宫中及二十四衙门所用薪炭;四司钟鼓司:掌管出朝钟鼓及内乐、传奇、杂戏等;宝钞司:掌管制造粗细草纸;混堂司:掌管沐浴堂子。

兵杖局:掌管制造军器;巾帽局:掌管内使帽靴、驸马冠靴及藩王之国诸旗尉帽靴;针工局:掌管宫中衣服;八局内染织局:掌管染造御用及宫中应用缎匹;酒醋面局:掌管宫内食用酒、醋、糖、酱、面、豆等物;司苑局:掌管蔬菜、瓜果等;浣衣局:设于皇城之外,凡宫人年老及罢废退者发配此局,待其自毙;银作局:掌管打造金银器饰。

其中,司礼监为二十四衙门之首,总揽各衙门。

司礼太监可代皇帝批阅奏章,其地位与内阁首辅相当;其次掌东厂者,地位相当于内阁次辅。

二十四衙门的太监还经常被派出使,或派往各地担任守备、镇守、监军、织造、市舶、监督仓场、采办、矿监税使等。

此外,明朝还设有特务机构——“东厂”和“西厂”,这些机构并不属于宦官机构,但委任宦官主持,因而也成为了宦官专权的工具。

明朝的宦官制度

宦官任职机构膨胀,宫廷中设有司礼、内官、御用、司设、御马等12监。

惜薪、钟鼓、宝钞、混堂等4司及兵仗、银作等8局,总称为二十四衙门,各设专职掌印太监。

宦官人数激增,至明末多达数万之众。

英宗时,掌权宦官王振网罗部分官僚为党羽,形成阉党,开明代宦官专政先声。

此后,宦官之祸迭起。

成化年间的汪直、武宗时期的刘瑾、熹宗时期的魏忠贤等,都是权倾朝野、势力显赫的权宦。

他们专横跋扈,排斥异己,巧取豪夺,屡兴大狱,加剧了明朝政治上的腐败,给人民带来无穷灾难。

扩展资料明太祖朱元璋对宦官管理较严,规定宦官不得识字,压低其官阶,禁止其兼外臣的文武职衔,并悬铁牌于宫门上,明示不许干政的警戒。

从永乐朝始,宦官渐受重用。

皇帝亲信的太监经常被派出巡出洋,担任监军。

永乐十八年(1420)设东厂,由宦官执掌,从事特务活动,诸事直接报告皇帝。

宣宗时,改太监不得识字的祖制,在宫内设内书堂。

令学官教授小太监识字。

成化十三年(1477)在东厂外另设西厂,以宦官任提督,加强特务统治。

参考资料:百度百科-宦官

1。