2020年超高层建筑10大技术难点及应对措施

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:7

资深工程总必须知道的:超高层10大技术难点及解在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。

难点1——结构系统由于超高层建筑结构的特殊性,建筑部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。

除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。

进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。

如金茂大厦、地大厦都是钢-混凝土混合结构。

此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。

高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。

预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。

钢材的强度等级也不断提高。

高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。

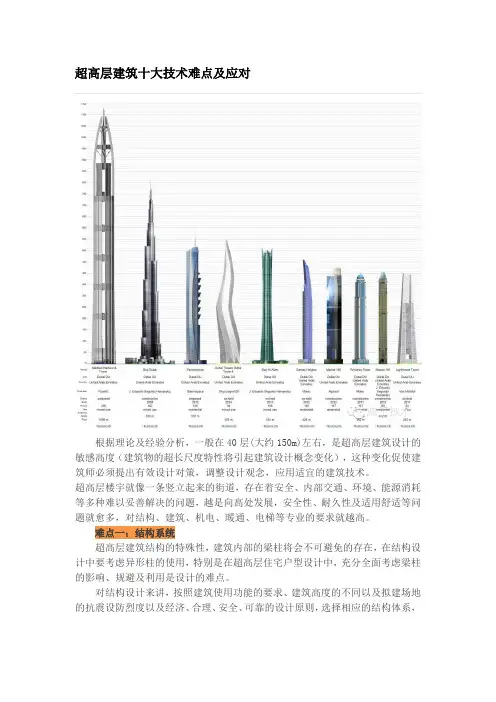

超高层建筑10大技术难点及应对措施根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。

结构系统难点1由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。

90年代以来,除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。

进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。

如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。

此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。

高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。

预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。

钢材的强度等级也不断提高。

高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。

高层建筑施工中常见的技术难题解决方案随着城市化的发展,高层建筑在城市中扮演着重要的角色。

然而,高层建筑的施工过程中常常面临各种技术难题。

本文将重点介绍高层建筑施工中常见的技术难题以及相应的解决方案。

一、基坑开挖高层建筑的建设离不开稳固的基础,而基坑开挖是一个困难且耗时的过程。

首先,地下部分的土壤沉积物可能会导致坑壁不稳定,甚至发生坍塌。

解决这个问题的方法之一是使用支撑结构,如桩墙或土木工程支撑物,以稳定土壤并防止坍塌。

二、高层建筑结构设计高层建筑的结构设计至关重要,一旦出现问题,可能会对整个建筑的稳定性产生巨大影响。

其中一个常见的技术难题是地震对建筑物的影响。

在设计过程中,工程师需要考虑地震力的作用,并采取相应的措施来提高建筑物的抗震性能,如增加支撑柱、设置减震器等。

三、高层建筑的立面设计与施工高层建筑的立面设计和施工同样是一个具有挑战性的任务。

立面设计需要兼顾建筑美观和结构安全,以及能够应对各种天气条件的考虑。

在施工过程中,如何确保立面材料的安全固定和防水性能是一个关键问题。

解决这个技术难题的方法之一是采用先进的立面材料和专业的安装技术,如幕墙系统,以提高建筑物的外观质量和耐久性。

四、高层建筑的机电设备安装高层建筑的机电设备安装是一个复杂而困难的过程。

首先,大型机电设备如电梯、通风系统等需要顺利进入施工现场,而高层建筑中狭小的空间限制了设备的安装。

其次,机电设备的布局和安装需要考虑到建筑物的结构和功能需求。

解决这个问题的方法之一是提前进行全面的设备规划,并与建筑结构设计团队密切合作,确保设备的安全安装和顺利运行。

五、高层建筑的建筑施工安全高层建筑的建筑施工安全问题一直是一个备受关注的话题。

施工人员在高空作业时面临着极大的风险,如坠落、物体滑落等。

解决这一问题的方法之一是采取严格的安全措施,如安全带的使用、施工场地的围护等。

此外,还可以通过培训施工人员的安全意识和技能,提高他们应对突发情况的能力。

超高层建筑10大技术难点及应对措施,含施工、结构、机电、消防等根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高结构系统难点1由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。

90年代以来,除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。

进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。

如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。

此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。

高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。

预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。

钢材的强度等级也不断提高。

高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。

超高层建筑大技术难点及应对措施前言随着城市化进程的不断发展,高层建筑如雨后春笋般出现在城市的每个角落。

其中,超高层建筑对建筑师和工程师的技术要求尤为严苛,其技术难点也不断被人们所关注。

本文将从超高层建筑的大技术难点及应对措施进行探讨。

超高层建筑的大技术难点1. 抗震设计超高层建筑的高度对抗震设计提出了更高的要求。

在抗震设计中,建筑结构的稳定性是关键因素。

抗震设计涉及到建筑材料、结构形式、防震减灾措施等多个方面,需要工程师综合考虑。

2. 建筑材料选择建筑材料需要达到一定的强度,以确保建筑物有足够的抗震能力。

但是,材料的重量也要受到考虑。

过度使用重量过大的材料会增加建筑物的自重,导致承载能力下降,甚至影响建筑物的使用寿命。

3. 风荷载超高层建筑受到风荷载的影响更为显著。

建筑物的自身重量和高度会导致风荷载的变化,使得建筑物在强风下变得更加危险。

因此,超高层建筑需要对风荷载进行严谨的计算与处理。

4. 空气动力学由于超高层建筑处于高空,建筑物上端的气流速度和压力也会变化。

因此,设计人员需要考虑建筑物的空气动力学特性,使得超高层建筑的结构形态和表面细节能够减小空气阻力,提高建筑物的抗风能力。

5. 硬件设施运行超高层建筑的硬件设施数量庞大,运行管理难度较大。

其中,电气系统、自动化控制系统、给排水系统、通风设备、消防设备等硬件设施都需要进行严谨的设计和施工,以确保设施的正常运转。

应对措施1. 使用新兴技术超高层建筑对建筑师和工程师的技术要求极高,因此需要采用新兴技术来提高建筑物的抗震能力、减少自重、提高空气动力学性能等。

比如,采用新型材料,运用数字化技术、三维打印技术等。

2. 优化结构形式建筑的结构形式对建筑物的抗震能力有着至关重要的作用。

因此,建筑师需要在结构上进行优化。

例如,采用框架结构、剪力墙结构、支撑桁架结构等。

3. 强化监测超高层建筑在建筑过程中需要进行多方面的监测。

比如,在施工过程中对材料的原材料和成品进行严格的质量检测。

根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。

难点1——结构系统由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异型柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。

九十年代以来,除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架—筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。

进入九十年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。

如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。

此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。

高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。

预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。

钢材的强度等级也不断提高。

高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。

高层建筑施工安全管理难点及对策随着城市化进程的加速和人们生活水平的提高,高层建筑的建设在我国各大城市中日益增多。

高层建筑的兴建不仅是城市发展的必然要求,也是城市规划和设计的一部分。

在高层建筑的施工过程中,安全管理一直是一个极为重要的问题。

高层建筑的特殊性和复杂性带来了许多安全难点,建设相关部门和企业必须充分重视高层建筑施工安全管理,针对其难点制定相应的对策,保障施工人员和公众的生命安全和财产安全。

1. 高空作业难点:高层建筑施工需要进行许多高空作业,如高空浇筑、脚手架搭设、外墙施工等,这些高空作业存在着极大的安全风险。

高空作业涉及到脚手架的稳固性、工人的高空作业技能、风力等因素,一旦出现问题,往往会导致严重的伤亡事故。

2. 安全防护难点:高层建筑施工现场通常存在着大量的机械设备、危险化学品等,需要有所防护措施。

由于施工现场空间狭小,作业人员众多,安全防护工作难度较大,施工单位和管理部门容易忽视安全防护的重要性。

3. 人员管理难点:高层建筑施工现场人员众多,包括施工工人、监理人员、设计人员等,人员管理十分复杂。

施工人员工种繁多,技术要求高,需要对不同工种的人员进行专业的管理和培训。

4. 管理监督难点:高层建筑施工管理监督难点主要表现在监督体系不够健全、监管不力等方面。

施工现场管理难度大,监督部门需要加强对施工单位的日常监管和检查执法力度。

二、高层建筑施工安全管理对策1. 加强高空作业安全管理:高层建筑施工单位应加强对高空作业的管理,包括规范操作流程、加强安全带使用和检查、提高高空作业技能等。

施工单位应加强对脚手架、吊篮等设施的检查和维护工作,确保高空作业安全。

2. 完善安全防护措施:施工单位应加强对施工现场的安全防护措施,包括严格控制危险化学品的使用、设置安全警示标识、提供个人防护用品等。

管理部门应加强对施工单位的安全防护工作的检查和督促力度。

3. 加强人员管理和培训:施工单位应加强对施工人员的管理和培训工作,包括规范施工作业流程、提供专业技能培训等。

超高层建筑十大技术难点及应对根据理论及经验分析,一般在40层(大约150m)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。

难点一:结构系统超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以及经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。

20世纪90年代以来,除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。

与此同时,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构也逐渐采用,如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。

此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也得到广泛应用。

高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。

预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用,钢材的强度等级也不断提高。

高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。

超高层建筑大技术难点及应对措施Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高结构系统难点1由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。

90年代以来,除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。

进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。

如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。

此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。

高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。

预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。

钢材的强度等级也不断提高。

高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

建筑高度100m,柱网为,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。

资深工程总必须知道的:超高层10大技术难点及解在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。

难点1——结构系统由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。

除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。

进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。

如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。

此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。

高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。

预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。

钢材的强度等级也不断提高。

高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。

资深工程总必须知道的:超高层10大技术难点及解决方案在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。

难点1——结构系统由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。

除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。

进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。

如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。

此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。

高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。

预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。

钢材的强度等级也不断提高。

高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。

超高层住宅楼施工难度分析措施随着城市化进程的加速,城市土地资源日益紧张,超高层住宅楼如雨后春笋般涌现。

超高层住宅楼不仅能够有效解决城市人口居住问题,还能提升城市形象。

然而,超高层住宅楼的施工过程面临着诸多难题,需要我们深入分析并采取有效的应对措施。

超高层住宅楼施工的主要难点包括以下几个方面:首先是垂直运输问题。

由于超高层住宅楼的高度较高,建筑材料、施工设备和人员的垂直运输成为一大挑战。

传统的塔吊、施工电梯等运输设备在运输能力和效率上可能无法满足需求,而且随着高度的增加,运输时间和成本也会大幅增加。

此外,垂直运输过程中的安全风险也不容忽视,如物体坠落、设备故障等。

其次是结构施工的复杂性。

超高层住宅楼通常采用复杂的结构体系,如框架核心筒结构、钢结构等,施工过程中需要进行高精度的测量、定位和拼装。

同时,混凝土的浇筑也是一个难题,尤其是在高层部分,混凝土的泵送难度较大,容易出现堵管、离析等问题,影响混凝土的质量和结构的安全性。

再者是施工环境的影响。

超高层住宅楼施工过程中,受到风、温度、湿度等环境因素的影响较大。

例如,在大风天气下,施工人员的作业安全受到威胁,同时也会影响塔吊等设备的正常运行;在高温或低温环境下,混凝土的养护和施工质量控制难度增加。

然后是消防安全问题。

超高层住宅楼一旦发生火灾,火势蔓延迅速,疏散救援困难。

因此,在施工过程中,需要提前规划和设置完善的消防设施,如消防电梯、疏散通道、自动喷水灭火系统等,同时要加强施工现场的消防安全管理,防止火灾事故的发生。

针对以上施工难点,可以采取以下措施来应对:在垂直运输方面,选用先进的垂直运输设备,如高速施工电梯、大吨位塔吊等,并合理安排运输计划,提高运输效率。

同时,加强设备的维护和管理,确保设备的安全运行。

为了减少垂直运输的压力,可以采用预制构件,在工厂加工完成后运输到现场进行安装,减少现场作业量。

对于结构施工的复杂性,应采用先进的测量技术和施工工艺,如GPS 定位、三维建模等,提高施工精度。

高层建筑施工安全管理难点及对策随着城市化进程的加快,高层建筑在城市中的比例越来越高,成为城市的地标性建筑,然而高层建筑施工的安全管理问题也日益突出。

高层建筑施工面临众多安全难点,要想做到安全施工,需要从各个方面进行全面的管理和控制。

本文将探讨高层建筑施工安全管理的难点,并提出相应的对策。

1. 高空作业风险大高层建筑施工往往需要进行高空作业,如脚手架搭设、钢筋混凝土浇筑等。

高空作业存在高处坠落、物体打击等风险,一旦发生事故,后果不堪设想。

2. 施工工期紧张高层建筑施工工期通常比较紧张,这就要求工人必须在有限的时间内完成大量的工作任务。

工期紧张容易导致工人疲劳,从而影响工人的警惕性和安全意识。

3. 各种施工设备复杂多样高层建筑施工过程中需要使用各种施工设备,如起重机、升降机、脚手架等。

这些设备种类繁多,使用方法复杂,一旦操作不当,就会导致安全事故的发生。

4. 施工现场混乱高层建筑施工现场人员繁多,设备杂乱,施工材料堆放较多,这就容易导致施工现场秩序混乱,增加了安全隐患的发生几率。

5. 环境复杂高层建筑施工往往在城市中心或者繁华商业区进行,周边环境复杂,交通量大,施工安全得不到有效保障。

1. 加强对高空作业的管理针对高空作业的风险,可以加强对高处作业的管理措施,如设置安全防护网、安全带、安全扶手等,同时落实好高处作业的操作规程,确保员工严格按照规定进行高处作业。

2. 合理规划施工工期对于高层建筑施工工期紧张的难点,可以合理规划施工工期,充分考虑安全因素,避免过度加班和疲劳作业,确保工人在安全的状态下完成施工任务。

3. 加强施工设备的管理对各种施工设备进行严格管理,制定设备使用、维护和保养的标准操作流程,确保设备的安全运行,避免设备故障引发安全事故。

4. 完善施工现场管理通过严格管理现场人员、设备和材料,合理划分施工区域,确保施工现场的秩序井然,减少施工现场的安全隐患。

5. 加强与外部环境的协调在高层建筑施工安全管理过程中,需要与周边环境进行有效的协调,合理安排施工路径,设立警示标识,减少对周边环境的影响,保障施工安全。

超高层建筑10大技术难点及应对措施超高层建筑10大技术难点及应对措施,含施工、结构、机电、消防等根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高结构系统难点1由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分建筑师赫尔佐格设计的前述之德国汉诺威建筑博览会管理办公楼,也以其生态观念赢得了众口称赞。

电梯难点3在超高层建筑中,快速、高效、平稳的垂直服务是难点之一。

电梯作为垂直交通工具,对其数量的配置、控制方式及有关参数的选定将不仅直接影响建筑物的一次投资(一般电梯投资约占建筑物总投资的10%左右),而且还将影响建筑物的使用安全和经营服务质量。

在建筑物内,恰当地选用电梯的台数、容量、运行速度、控制方式非常重要,而建筑物内的电梯一经选定和安装使用就几乎成了永久的事实,以后若想增加或改型非常困难,甚至是不可能的了,因此,在设计中应该在设计开始时对电梯的配置应予以充分重视。

现代超高层建筑大都超过60层,建筑内人口流动大,纵向交通主要依赖电梯,有效设计超高层建筑的电梯的关键是运用各种局部电梯进行服务,并把局部区域电梯系统组织起来。

通往这些局部区域,通过由地面始发站至局部区域的空中候梯厅之间的快速穿梭电梯进行服务,乘客到达空中候梯厅后再换乘区间电梯。

超高层建筑10大技术难点及应对措施1.基础技术难点:超高层建筑的基础需要承受巨大的上部荷载,如何确保基础的稳定性是一个关键问题。

应对措施可以采用特殊的基础结构设计,如悬挑式基础或者深基坑技术。

2.结构技术难点:超高层建筑的结构需要具备良好的抗震性能,以应对地震等自然灾害。

为此,可以采用新型的结构材料,如高性能混凝土和钢材,同时配合先进的结构设计和加固技术,确保结构的稳定性和安全性。

3.风载技术难点:超高层建筑容易受到强风的影响,对建筑物的稳定性和结构安全提出了更高的要求。

可以采用风洞试验和数值模拟等技术手段,对建筑物的风载进行详细的分析和评估,进而优化建筑结构的设计。

4.垂直运输技术难点:超高层建筑的垂直运输需要满足高效、安全的要求。

可以采用先进的电梯技术,并增加多层电梯间,以提高运输效率和安全性。

5.建筑节能技术难点:超高层建筑的能耗较高,需要采用先进的节能技术,如建筑外保温、智能控制系统等,以减少能耗并提高建筑的环保性能。

6.防火技术难点:超高层建筑的火灾风险较大,需要采用严格的防火措施。

可以采用防火材料和火灾报警系统等,确保建筑物的防火安全。

7.维护和管理技术难点:超高层建筑的维护和管理困难度较大,需要采用先进的维护技术,如无人机巡检和远程监控等,以便及时发现和处理建筑物的问题。

8.人员疏散技术难点:超高层建筑中的疏散困难度较高,需要设计可靠的人员疏散通道,并进行定期演习和培训,确保人员在紧急情况下能够安全疏散。

9.电力供应技术难点:超高层建筑电力供应的安全和稳定性要求高,需要采用多电源供应、备用电源和电力管理系统等,以保障电力的可靠供应。

10.环境影响技术难点:超高层建筑会对周围环境产生一定的影响,如阻断风景和遮挡阳光等。

可以通过景观设计和绿化配置等手段,减轻对环境的影响。

在应对这些技术难点时,需要充分利用现代化的技术手段和工程经验,进行科学的设计和施工,并遵循相关法规和标准,以确保超高层建筑的安全和可持续发展。

资深工程总必须知道的:超高层10大技术难点及解在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。

难点1——结构系统由于超高层建筑结构的特殊性,建筑部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。

除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。

进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。

如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。

此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。

高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。

预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。

钢材的强度等级也不断提高。

高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。

作者:非成败作品编号:92032155GZ5702241547853215475102时间:2020.12.13超高层建筑10大技术难点及应对措施根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。

超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。

结构系统难点1由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。

对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。

90年代以来,除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。

进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。

如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。

此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。

高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。

预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。

钢材的强度等级也不断提高。

高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。

超高层建筑的楼板和屋盖具有很大的平面刚度,是竖向钢柱与剪力墙或筒体的平面抗侧力构件,同时使钢柱与各竖向构件(剪力墙或筒体)起到变形协调作用。

一般钢结构建筑物的楼板和屋盖,都采用轧制的压型钢板加现浇钢筋混凝土(简称钢承混凝土)楼板和屋盖,厚度一般不小于150mm。

目前在设计钢承混凝土楼板和屋盖时没有考虑钢承混凝土楼板和屋盖与钢梁共同作用。

主要是对于板底呈波形的计算原理不甚了解或认为计算繁琐,就按平板计算,这样既不安全又增加了钢梁的用钢量。

如果采用钢梁与钢承混凝土楼板共同作用,简称MST组合梁,只要计算正确,配筋合理,栓钉可靠,则可以节约楼层和屋盖钢梁的用钢量20%左右,而且不需对钢梁进行稳定验算。

垂直交通设计难点2超高层建筑,核心筒的设计需平衡采光、节能、易于维护、减少公摊、不同业态核心筒上下统一等多方要求,是建筑设计的难点之一。

高层建筑与其他建筑之间的最大区别,就在于它有一个垂直交通和管道设备集中在一起的、在结构体系中又起着重要作用的“核”。

而这个“核”也恰恰在形态构成上举足轻重,决定着高层建筑的空间构成模式。

随着高层建筑建设的发展、高度的增加和技术的进步,在高层建筑的设计过程中,逐渐演化出了中央核心筒式的“内核”空间构成模式。

1.内核式:中央核心筒布局在建筑处理上,为了争取尽量宽敞的使用空间,希望将电梯、楼梯、设备用房及卫生间、茶炉间等服务用房向平面的中央集中,使功能空间占据最佳的采光位置,力求视线良好、交通便捷。

在结构方面,随着筒体结构概念的出现、高度的增加,也希望能有一个刚度更强的筒来承受剪力和抗扭。

在建筑的中央部分,有意识地利用那些功能较为固定的服务用房的围护结构,形成中央核心筒,而筒体处于几何位置中心,还可以使建筑的质量重心、刚度中心和型体核心三心重合,更加有利于结构受力和抗震。

这种“内核”空间构成模式,经过长期的实践检验,以其结构合理、使用方便和造价相对低廉的优势,很快便成为高层建筑中最为流行的空间布局形式。

尽管中央核心筒式布局的筒体周围的房间需要人工采光和机械通风,总会多少给人带来不适感,但“内核”式的布局形式及其变种在数量上占有绝对优势,大多数著名的超高层写字楼建筑也都采用这种形式。

但是作为超高层住宅建筑,这种内核式的布局存在着诸多不便利之处。

2.外核式:双侧外核心筒布局随着时代的发展、技术的进步,人们对建筑需求的变化和设计侧重点的不同,以中央核心筒为主流的高层建筑“内核”空间构成模式开始受到了挑战。

第一次变革主要还是出于造型上的需要和建筑设计理念的变化,如 70 年代前后出现的“双核”构成模式。

双侧外核心筒的布局,不仅有利于避难疏散,而且也使高层建筑的外观造型产生了巨大的变化。

贝聿铭设计的新加坡“华侨银行中心”和日建设计设计的日本“IBM 本社大楼”等等就是当年风行一时的双侧外核设计手法的代表。

3.多核式:分散多个外核布局第二次变革最先对核心筒提出革命性建议的是设备专业,他们认为随着建筑设备的日趋增多和越来越复杂,如果把设备用房和管道井从核心筒中分离出来,可能会更有利于管理和维修。

而80 年代以后,智能化建筑的普及和电信设施的不断增加,导致了在高层建筑中大量应用计算机和电信通讯设备,甚至许多建筑在竣工之后,仍然频繁地改造布线系统和增添新设备。

智能化办公楼中的光缆与电脑网络管道井、配线箱以及中继装置等,每层都必须设置三处以上才算合理。

这样,建筑上为了满足机电设备经常变动的需要,便开始将“核”分散化,分置多处设备用房和管道井,以便于局部更改。

对于结构专业来说,加强建筑周边的刚度也会有效地抵抗地震对高层建筑的破坏,所以如果将垂直交通和设备用房等分散地布置在周边,则无疑也会对结构抗震有利。

同时,这种分散的多个外核的空间构成模式,也正好适用于新兴的巨型框架结构,使这种结构体系中的巨型支撑柱具有了使用功能。

其最典型的实例就是丹下健三设计的日本“东京都新都厅”。

而从建筑设计的角度来看,核的移动、垂直交通、服务性房间和管道井分散到建筑的周边,对于高层建筑的空间构成模式和立面造型上的变化也是极具革命性的。

它不但适应了其它专业的需求,而且还有利于避难疏散,创造更大的使用空间和使高层建筑的底部获得解放。

这种空间构成模式所具有的灵活性和先进性,很快便被推崇技术表现的欧洲建筑师们所发现,并创造性地应用在他们的作品之中。

罗杰斯设计的英国“伦敦劳埃德大厦”、88木街办公楼和福斯特设计的“香港汇丰银行”等等即是分散式核心筒的杰作,它们从内部的空间构成到外部立面,均与中央核心筒式的高层建筑大相经庭。

此外,在规模较小的高层建筑中,近年来还出现一种核与主要使用空间分离化的现象,垂直交通、服务性用房和设备管道井均分别独立,与建筑主体分开。

主要使用空间更加完整,四面对外,核与主要使用空间之间以连廊相接。

从结构的角度来看,核的刚度较大,而主体较柔,两部分各自分别工作,既受力合理又相对经济。

当然,连接部分的设计是这类高层建筑设计的关键所在,不过这种设计方式给建筑外观带来的变化,已引起了建筑师们的关注,并很快在欧洲和日本流行起来。

德国的汉诺威建筑博览会管理办公楼、埃森RWE公司办公楼,以及日本东京的东急南大井大楼和大阪的凯恩斯本部办公楼。

核与主要使用空间分散和分离还可以使楼梯间、卫生间等直接对外自然采光通风,既节约能源,又省去消防所需的加压送风设备,更符合低能耗,可循环的现代设计原则。

因此,近几年强调生态、节能的高层建筑多采用这种布局方式。

马来西亚建筑师杨经文设计的高层建筑,不但楼梯、卫生间等全部对外,而且电梯筒壁还被刻意用来遮挡日晒,可谓“分散外核空间构成模式的生态设计方式”。

“吉隆坡广场大厦”及其最新设计的“新加坡展览大厦”就都反映出这一设计特征。

而另一位欧洲的建筑师赫尔佐格设计的前述之德国汉诺威建筑博览会管理办公楼,也以其生态观念赢得了众口称赞。

电梯难点3在超高层建筑中,快速、高效、平稳的垂直服务是难点之一。

电梯作为垂直交通工具,对其数量的配置、控制方式及有关参数的选定将不仅直接影响建筑物的一次投资(一般电梯投资约占建筑物总投资的10%左右),而且还将影响建筑物的使用安全和经营服务质量。

在建筑物内,恰当地选用电梯的台数、容量、运行速度、控制方式非常重要,而建筑物内的电梯一经选定和安装使用就几乎成了永久的事实,以后若想增加或改型非常困难,甚至是不可能的了,因此,在设计中应该在设计开始时对电梯的配置应予以充分重视。

现代超高层建筑大都超过60层,建筑内人口流动大,纵向交通主要依赖电梯,有效设计超高层建筑的电梯的关键是运用各种局部电梯进行服务,并把局部区域电梯系统组织起来。

通往这些局部区域,通过由地面始发站至局部区域的空中候梯厅之间的快速穿梭电梯进行服务,乘客到达空中候梯厅后再换乘区间电梯。

为了能够将乘客以最快的速度运送到达目的地,一般以建筑每30~35层为一局部区域。

由于超高层建筑采用多梯系统,应采用微机电梯控制系统,通过计算机控制系统及时地处理大量信息,判断各站台的呼叫信息和各电梯的位置、方向、开闭状态、轿厢内呼叫等各种状态,以提高运送能力,改善服务质量,提高超建筑的经济效益。

供电安全性和稳定性难点4作为超高层建筑,安全性必然是供电系统设计所需要格外注意的地方,其次是供电可靠性。

配电系统的设计上,需考虑多回路供电及备用发电机组的配置。

因超高建筑的高度,变配电房可以考虑设置在塔楼中部的楼层,以减少低压配电的损耗。

备用柴油发电机设置于地库层,供电电压采用10千伏输出,再经变压器降压至低压配电,保证配电至塔楼的高层。

在超高层建筑的配电系统上,供电距离、电缆的长度、电缆大小的适当调整以及安装时的施工工艺也是难题之一。

由于超高层面积大、楼层多,自然会出现远距离供电的问题,因此后备电源可考虑采用高压发电机来发电,从而解决了这个难题。

另外还需要特别注意的是,超高层建筑遇到强风时,可能会出现左右晃动。

由于超高层建筑物会有一定的摇摆度,在上升主干线的设计上可以考虑将电缆连接铜母线槽配电,以减低超高层建筑物在摇摆时对铜母线槽接驳组件位置的拉扯压力,减少发生故障及维修的机会,也相对地增加了主干系统的寿命。

建成后业主的使用方便也是必须要考虑到的,在电气设备的空间安排方面要有可调整的空间。

作为超高楼,楼层多,机电方面的设备自然也多,为了让业主获得更多的使用空间,在排布电缆和竖井方面要尽量减少转换竖井和缩小竖井等所占用的空间,以便提供出更多的空间给业主使用。