浅谈中医六经辩证思想

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:2

六经病辩证要点一、导言在中医理论中,病证辨析是非常重要的一环。

对于六经病辨证,更是需要全面详细、完整且深入的分析。

本文将从六经病的基本概念入手,对六经病辩证要点进行探讨。

二、六经病的基本概念六经即包括三阴三阳的经络系统,它们分别是太阳、少阳、阳明、太阴、少阴和厥阴。

在中医理论中,每个经络都有其特定的功能和调节作用。

六经病即指与六经相关的疾病。

根据中医理论,疾病发生时会影响到相应的经络系统,从而导致身体出现不适或异常反应。

因此,对于六经病的辨证十分重要。

三、六经病辩证要点1. 太阳•太阳属于寒凉之性,主外感寒邪。

•其特点为发热、恶寒、头项强痛等。

•辨证时需注意寒邪侵袭程度以及体表症状的表现。

2. 少阳•少阳属于温热之性,主外感温邪。

•其特点为发热、恶寒、头项强痛等。

•辨证时需注意温邪侵袭程度以及体表症状的表现。

3. 阳明•阳明属于燥热之性,主内有实邪。

•其特点为高热、口渴、大便秘结等。

•辨证时需注意实邪程度以及腹部和舌苔等的变化。

4. 太阴•太阴属于寒湿之性,主内有寒湿邪。

•其特点为发热、恶寒、腹胀等。

•辨证时需注意寒湿侵袭程度以及体表和腹部的变化。

5. 少阴•少阴属于阴寒之性,主内有虚邪。

•其特点为潮热、盗汗、口干等。

•辨证时需注意虚邪程度以及舌苔和脉象的变化。

6. 厥阴•厥阴属于风寒之性,主内有风寒邪。

•其特点为寒热往来、胸胁满闷等。

•辨证时需注意风寒侵袭程度以及胸腹部的变化。

四、六经病辩证方法在对六经病进行辩证时,中医师会运用以下方法:1.望诊:观察患者的面色、舌苔、脉象等,以判断病情所在。

2.闻诊:通过闻气味,了解患者体内湿气、臭气等的情况。

3.问诊:与患者进行详细的交流,了解其症状、感受等,以帮助确定辨证要点。

4.切诊:通过按摩患者的穴位或经络,以判断其是否存在异常反应。

以上四种方法相互结合,可以更准确地辨别出六经病的具体类型和性质。

五、六经病辨证案例分析案例一:太阳经风寒感冒•症状:发热、恶寒、头项强痛。

浅谈中医六经辩证思想辨证论治,又称辨证施治,是“运用中医的诊断方法,对于病人复杂的症状,进行分析综合,判断为某种性质的证(证候),这是‘辨证’;进而根据中医的治疗原则,确定治疗方法,这是‘论治’”辨证论治是中医诊疗的一大特色,它是由张仲景在《伤寒杂病论》中首先创立并应用于临床。

兹结合对《伤寒论》及《金匮要略》的学习,对张仲景辨证论治学术思想初探如下:1创立以阴阳为纲六经分证辨证论治的外感热病诊疗体系《伤寒论》在古典医籍中,以辨证论治著称,辨证论治的精神贯穿于全书的始终。

张仲景倡导的辨证论治原理,主要是通过对“伤寒病”的证治来体现的。

《伤寒杂病论·序》曰:“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪》、《药录》,并《平脉辨证》,为《伤寒杂病论》合十六卷”。

这里的《平脉辨证》是一部医书,已失佚。

说明汉代以前就有了辨证的学说,并为伤寒六经辨证奠定了基础。

伤寒,是泛指由外邪引起的,以发热为主要临床表现的一类疾病,属于《内经》“热病”范畴。

《素问·热论篇》有“今夫热病者,皆伤寒之类也”及“人之伤于寒者,则为病热”的说法,即认为热病的原因是伤于寒邪,张仲景就把这类疾病统称为“伤寒”。

《灵枢经》记载有杂病一篇主要论述因经气厥逆所引起病证,各种心痛及喉痹、疟疾、膝痛、呃逆、大小便不通等。

因论述范围广、病种多,故称之杂病。

而张仲景把伤寒、温病以外的多种疾病(以内科病证为主),以及各种疑难杂病,总为“杂病”与:“伤寒”合为《伤寒杂病论》但《伤寒杂病论》历经传抄失真失散,伤寒部分经晋太医令王叔和收集、整理、编次,形成《伤寒论》一书,当时杂病部分失传。

《伤寒杂病论》古传本之一名《金匮玉函要略方》,被北宋翰林学士王洙发现于翰林院书库,书简共3卷,上卷为辨伤寒,中卷则论杂病,下卷记载药方。

后北宋校正医书局林艺等人根据当时所存的蠹简文字重予编校,取其中以杂病为主的内容,仍厘订为3卷,改名《金匮要略方论》。

六经辨证的感悟心得标题:六经辨证的感悟心得介绍:六经是中国古代经典文献的集合,包括《易经》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《周礼》、《春秋》。

这些经书记录了古代智者对人类生活、社会制度、道德伦理等方面的思考和探索。

在长期的研读和思辨中,我深受六经辨证的启发,并从中领悟到了许多重要的道理和哲学思考方式。

正文:I. 六经的意义与作用六经作为中国古代经典文献的代表,具有重要的历史与文化意义。

它们记录了古代智者对人类生活与社会制度的思考,提供了人类智慧的结晶。

通过深入研读六经,我们可以获得历史的厚重感,理解古代智者的智慧以及这些智慧对于现代社会的启示和指导作用。

II. 六经辨证的方法与意义六经辨证是指通过对六经的细致研究和分析,从中找寻共同点、矛盾点、相互依存等方面,进行深入思考和探索。

这种辨证的方法可以帮助我们更全面、深刻地理解六经,从而获得更为准确和系统的知识。

同时,六经辨证也是一种启迪思维、拓宽思路的方式,使我们能够超越传统的思维框架,提出新的问题和观点。

III. 由浅入深的探索过程1. 从易经的观念世界出发:易经是中国古代文化的重要组成部分,它强调变化和对立统一的原理。

通过分析易经中的卦象、爻辞等内容,我们可以学到如何看待事物的变化与发展,以及如何应对变化中的挑战和机遇。

2. 进一步探索《尚书》与《诗经》:《尚书》和《诗经》是两部具有极高文学和历史价值的作品。

通过研读这些经典,我们可以了解古代社会的制度与文化,同时也能够从中领悟人类情感与道德境界的升华。

3. 深入《礼记》与《周礼》:《礼记》和《周礼》对于古代社会制度和人际关系有着深入的阐述。

通过对其中的规范、仪式、礼节等内容的理解,我们可以思考现代社会中的规范、价值观念以及人与人之间的关系,从而反思人类社会的进步与发展。

4. 最后深入《春秋》:作为中国古代历史文化的重要记录,《春秋》中记载了许多重要的历史事件和智者的政治思考。

通过分析其中的事实与观点,我们可以了解古代智者对政治、伦理等方面的看法,并从中汲取智慧与启示。

中医诊断学:六经辨证1、六经辨证的概念:对疾病发展过程中具有普遍性的症候,从病理上加以概括,并以阴阳为纲,分为两大类病证,并根据疾病发展过程中不同阶段的病变特点,在阴阳两纲的基础上,又分为六个证型;即太阳证、阳明证、少阳证,合称为三阳证;太阴证、少阴证、厥阴证,合称为三阴证。

2、六经辨证的意义:六经辨证主要适用于外感病辨证。

通过六经分证,可以了解正邪盛衰及病势的进退缓急情况,从而为治疗提供依据。

3、六经病证候:分三阳经证和三阴经证。

4、六经病证的传变规律:合病、并病、传经与直中。

一、六经病证(一) 太阳病证[临床表现]主脉主症,脉浮、头项强痛而恶寒。

证型有二种:太阳中风证:发热恶风,有汗,脉浮缓。

太阳伤寒证:发热恶寒,无汗,脉浮紧。

[证候分析]太阳病为正邪亢奋,交争肌表所致。

太阳中风主要病机,风邪伤卫,营卫失调所致。

阳气浮越,则发热,营阴失守;则汗出,汗出肌腠疏松,故恶风。

此属表虚证(与太阳伤寒表实相对而言)。

太阳伤寒主要病机:寒邪袭表,卫阳被束,营阴郁滞所致。

寒邪伤阳则恶寒,阳气被郁则发热;寒为阴邪,凝涩营卫,故见诸痛;寒主收引,闭塞皮毛,故无汗;外寒内舍于肺,肺气失宣,故作喘;寒邪盛实,故脉紧。

此证属太阳伤寒表实证。

(二) 阳明病证[临床表现]阳明经证:身大热、汗大出、大渴引饮、面赤心烦、舌苔黄燥、脉洪大。

阳明腑证:日晡潮热、手足濈然汗出,脐腹部胀满疼痛、大便秘结,或腹中矢气频转,甚者谵语,狂乱,不得眠,舌苔黄厚干燥,边尖起芒刺,甚至焦黑燥裂。

脉沉迟而实或滑数。

[证候分析]阳明经证主要病机,邪热弥漫全身,充斥阳明经脉,但尚未与肠中糟粕互结成燥屎,腑气尚通之证。

邪热内盛,则发热面赤;热盛津伤,故汗出口渴;热扰神志不宁,故心烦。

舌、脉均为里实热之证。

阳明腑证主要病机,邪热传里,与肠中糟粕相搏,形成燥屎内结,腑气不行之证。

邪热传里,津液大伤,里热炽盛,故燥屎阻结于内而变生诸症;阳明经气旺于日晡,腑中实热,弥漫于经,则日晡潮热,手足濈然汗出,邪热与糟粕结而不通,充斥肠间,则脐腹部胀满疼痛,大便秘结;燥矢内结,结而不通,气从下失,故腹中矢气频转;邪热炽盛上蒸而熏灼心宫,则谵语,狂乱,不得眠;热盛而津劫故舌苔干燥,起芒刺,甚或焦黑燥裂;燥热内结于肠,脉道壅滞而邪热迫急,故脉沉迟而实,或滑数。

胡希恕六经体系辨证思路引言胡希恕(1891-1962)是中国近代著名的哲学家、教育家和文化名人,他对中国传统文化进行了深入研究和批判,提出了六经体系辨证思路。

本文将详细介绍胡希恕的六经体系辨证思路,并分析其在中国传统文化研究和哲学思考中的重要意义。

一、六经体系辨证思路的概述胡希恕的六经体系辨证思路是基于中国传统经典六经(《易经》、《诗经》、《书经》、《礼经》、《乐经》、《春秋》)的研究和思考而形成的。

他认为,这六经代表了中国传统文化的核心价值观和思维方式,通过对六经的辨析和研究,可以揭示出中国传统文化的精髓,并为现代社会提供有益的启示和指导。

二、对六经的辨析与研究胡希恕通过对六经的辨析和研究,提出了一种辨证思路,即通过对经典文本的解读和思考,揭示出其中的矛盾和互补关系,从而形成更加全面和深入的理解。

他认为,六经中的每一本都代表了一种不同的价值观和思维方式,通过对它们的对比和辩证,可以找到它们之间的共性和差异,进而推导出中国传统文化的核心思想。

三、六经体系辨证思路的重要意义胡希恕的六经体系辨证思路在中国传统文化研究和哲学思考中具有重要的意义。

首先,它帮助我们深入理解中国传统文化的核心价值观和思维方式,通过对经典文本的解读和思考,我们可以更好地理解中国传统文化的独特之处和丰富内涵。

其次,它为现代社会提供了有益的启示和指导,通过对六经的辨析和研究,我们可以从中汲取智慧,应用于当代社会的发展和进步。

最后,它促进了中国传统文化与现代社会的对话与融合,通过对六经的辨析和研究,我们可以将传统文化与现代社会相结合,推动中国文化的创新和发展。

四、六经体系辨证思路的应用案例胡希恕的六经体系辨证思路在实际应用中具有广泛的适用性。

以教育领域为例,通过运用六经体系辨证思路,可以帮助学生更好地理解和把握中国传统文化的精髓,培养他们的综合思考能力和辩证思维能力。

在管理和决策领域,通过对六经的辨析和研究,可以帮助管理者更好地理解和应对复杂的社会问题,制定科学合理的决策和策略。

简述六经辨证的含义

六经辨证是中医理论的基础之一,指的是根据中医经典中的六部经典来进行辨证的方法。

这六部经典是《内经》的《灵枢》、《素问》,《黄帝内经》的《针经》,《难经》,《伤寒杂病论》,以及《金匮要略》。

六经辨证的含义是通过对六部经典的研究和分析,运用中医的基本理论和方法对疾病进行辨证。

这包括通过观察病人的症状、脉搏、舌苔等,结合六部经典中的内容来确定疾病的类型和病因,并制定相应的治疗方案。

六经辨证的目的是准确诊断疾病,确定治疗的方向和方法。

它通过对六部经典的研究和理解,将中医的经典知识应用到临床实践中,为治愈疾病提供科学依据。

同时,六经辨证也强调全面观察病人的整体状况,不仅仅关注病证的表现,还要考虑病人的体质、环境等因素,从而制定个体化的治疗方案。

总之,六经辨证是中医理论的基础,通过对六部经典的研究和运用,对疾病进行准确的辨证,并制定个体化的治疗方案。

它强调综合观察和分析病人的整体状况,为中医诊断和治疗提供科学依据。

第八章:六经辨证的思路第八章:六经辨证的思路我们的许多中医,在给病从进行诊断时,思路十分零乱,不知所遵循的程序到底是什么。

有的中医更是病人一来,就直接进行切脉,然后直接开出药方,什么望、闻、问,都省略了,简直是对病人的不负责。

一、常用的六经辨证步骤:病位--病性--病态--其它--结论--方药不少人在进行六经辨证时,均认为六经辨证应是如下的步骤:第一步,先辨病位(表、里、半表里);第二步再辨病性(寒、热、半寒热);第三步再辨病态(虚、实、半虚实);第四步,综合前三步,辨出为何经之病;第五步,步再辨其它,如水、湿、痰、饮、痞、郁、瘀、燥、痹等。

第六步,根据所患何经这病,综合其它,确定所用何方,再和加减。

二、中医四诊合参的步骤:望、闻、问、切几千年以来,中医讲究给病人诊断时,都认同并没有争议地遵循着同样的一个步骤:望、闻、问、切四诊合一,“望”排在第一,“闻”排第二,“问”排第三,“切”排第四。

既然是都认同的,没有争议的,并共同遵循的,那么,“四诊合一”的步骤,就理所当然地成为我们诊断的程序。

三“望”诊1、“望”诊的核心是判定阴阳“望”诊可以判定阴阳,可以判定寒热,可以判定虚实,但其核心仍在于判定阴阳。

病人来就诊时,我们总是先进行“望”诊。

一望精神,精神状态如何,是精神饱满,还是精神疲倦;望穿衣,穿衣多少,是怕寒还是怕热;三望肥瘦,是肥是瘦;四望步履,步履轻盈有力,还是软弱无力。

四望面色,是满面红光,印堂发亮,还是面青唇紫。

五望舌头,红、黄、谈、白、紫、湿、燥等。

总之,“望”的就是其人是阳多还是阴多,是阳证还是阴证。

其根本就是“望”其阴阳。

2、“望”诊两样可以判别虚实、寒热判定阴阳虽然是“望”诊的核心任务,但“望”诊同样可以判定病人的虚实、寒热。

如通过精神状态的饱满程度如何,步履的有力与否等,我们可以判定出病人的虚实。

通过病人穿衣的多少、面色的情况、舌头的反映,我们可以判定病人的寒热。

3“望而知之谓之神?”并不是神话中医界里有流传着这样的一句话:“望而知之谓之神”,并把它作为中医的最高境界。

中医六经辨证的技巧1 中医六经辨证中医六经辨证是一种方便、有效的辩证方法,是由古代中医医家们总结出来的,它是一个比较完整的判断病因病机的方法,它结合了中药辨证、脏腑治疗、推拿实践等中医理论、实践和技术,能够更全面、更细致地了解疾病发展规律,也能够更有针对性地给出有效治疗方法,从而获得更好的治疗效果。

2 中医六经辨证的内涵中医六经辨证是指以内经、外经、脉经、温经、阴阳经及异经的联结和鉴别,运用四诊和五诊的方法以及微观和宏观的感知术,在闻、视、问、切、摸、听、指证鉴别等情况下,针对所见的症状进行诊断,根据病因病机辩证、治则穴位、药物组方和针灸推拿等多种疗法进行治疗。

3 中医六经辨证的技巧① 全面了解病人健康状况:对病人的年龄、性别、机体免疫力及抗病能力等多项内容,以及病人本人及其家庭的情况和社会环境条件,应该有一个全面的了解和把握,以便于给出可行合理的治疗方案;② 精准识别病因病机:在查询病历和接受病情了解后,应该对病因病机有一个精准、对实的判断,确定疾病的发病机理、起因和病程,以及病情的变化规律;③重视自身状态:应用中医六经辨证技巧时,要重视自身的情况,不可以进行过度的勉励和前言,病人的情绪及生活习惯,也核心因素;④ 辅以现代医学技术:对于必要的情况,还可以辅以计算机断位、颅脑CT examination、血液分析等现代医学理论和技术,更全面地查明病因病机;⑤ 汉语语言的运用:为了有效地明确病人的症状和表象,可以使用语言来把握病人情绪状况,以及病症的发展情势,以便准确判断病因病机。

4 总结中医六经辨证是一种比较完整的判断病因病机的方法,能够更全面、更细致地了解疾病发展规律,也能够更有针对性地给出有效治疗方法,从而获得更好的治疗效果。

诊断过程需要把握好整个病情概况,具体就是要从病史、四诊、五诊这些方面进行汇总辩证,进而结合治疗方法进行客观判断,最后给出更科学、更有效的治疗方案。

六经辨证的基本原理宝子们!今天咱们来唠唠中医里超酷的六经辨证基本原理。

咱先得知道啥是六经。

这六经啊,就像是六条主干道,贯穿了人体的健康之路呢。

太阳经就像是人体的边防战士,它在最外面,保卫着我们的身体。

当邪气入侵的时候,太阳经往往第一个出来迎战。

比如说,你要是感冒了,刚开始怕冷啊,头疼啊,脖子也不舒服,这很可能就是太阳经受邪了。

就像有小坏蛋来捣乱,太阳经这边就开始拉警报了,身体的防御机制就启动啦。

阳明经呢,就像是身体里的大工厂。

阳明经要是出问题了,那可不得了。

它主要管消化和发热这一块。

要是阳明经有热,那这人就会高热、大汗、大渴,就跟个小火炉似的。

因为阳明经就负责把吃进去的东西转化成能量啥的,要是它乱套了,身体里的热量就会像脱缰的野马。

就好比工厂的生产线出故障了,各种东西都乱生产,热就呼呼地往外冒。

少阳经就有点像个和事佬。

它在半表半里的位置。

当邪气不那么强,身体的正气也还能抵抗的时候,就会在少阳经这里僵持住。

这时候人就会一会儿觉得冷,一会儿觉得热,心里还烦得很呢。

就像两个小朋友在吵架,谁也不让谁,少阳经就在中间想办法调解。

它还和人的情绪有很大关系哦,要是少阳经失调,这人就容易心情郁闷,就像和事佬罢工了,矛盾就一直在那悬着,人的心情也跟着七上八下的。

太阴经啊,是管脾胃的。

它就像身体里的大粮仓管理员。

要是太阴经生病了,那脾胃就不好使了。

人就会肚子胀啊,拉肚子啊,不想吃东西。

你想啊,粮仓管理员要是病了,粮食的储存和分配就乱套了。

吃进去的东西消化不了,都堆在肚子里,可不就难受嘛。

少阴经就比较深啦,它和人的根本能量有关。

少阴经要是虚了,人就会特别没精神,怕冷得厉害,而且还可能会出现心脏或者肾脏方面的问题。

就像汽车的发动机没油了,整个人都发动不起来了。

这时候身体可是很虚弱的,需要好好地调养呢。

厥阴经是六经的最后一站。

它的情况就比较复杂啦,既有寒证又有热证。

就像一个矛盾的综合体。

比如说,有的人会出现上热下寒的情况,上面口干口苦想喝凉水,下面呢,脚却冰凉冰凉的。

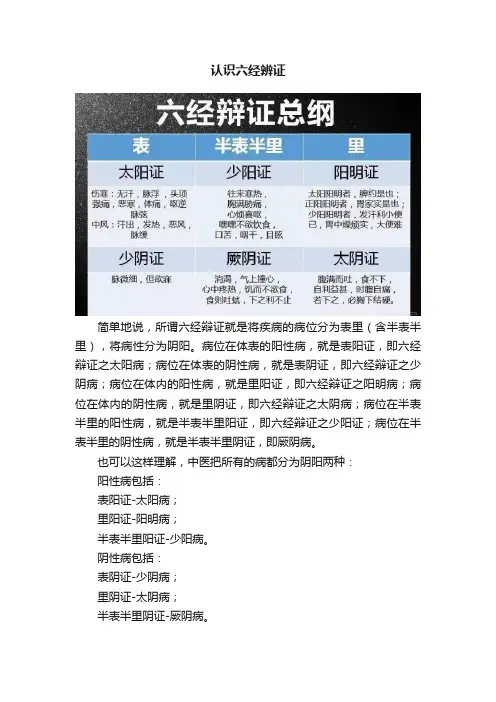

认识六经辨证

简单地说,所谓六经辩证就是将疾病的病位分为表里(含半表半里),将病性分为阴阳。

病位在体表的阳性病,就是表阳证,即六经辩证之太阳病;病位在体表的阴性病,就是表阴证,即六经辩证之少阴病;病位在体内的阳性病,就是里阳证,即六经辩证之阳明病;病位在体内的阴性病,就是里阴证,即六经辩证之太阴病;病位在半表半里的阳性病,就是半表半里阳证,即六经辩证之少阳证;病位在半表半里的阴性病,就是半表半里阴证,即厥阴病。

也可以这样理解,中医把所有的病都分为阴阳两种:

阳性病包括:

表阳证-太阳病;

里阳证-阳明病;

半表半里阳证-少阳病。

阴性病包括:

表阴证-少阴病;

里阴证-太阴病;

半表半里阴证-厥阴病。

这就是所谓的六经辩证,简明扼要,很容易理解。

当然,临床应用中会有各种复杂情况,比如太阳病阳明病同时存在,少阴病少阳病同时存在等等。

这些复杂的情况,我们后面慢慢地分析。

中医六经辨证理论如何指导疾病的系统治疗中医的六经辨证理论,那可是个相当厉害的“法宝”,能在疾病的治疗中发挥大作用呢!我先给您讲讲啥是六经辨证。

六经啊,就是太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴。

这六经就像是身体这个大王国里的六个区域,每个区域都有自己的特点和“脾气”。

比如说太阳经,就像是身体的边防战士,负责抵御外邪的入侵。

一旦外邪太强,突破了防线,疾病就产生了。

这时候,我们通过六经辨证,就能判断出病邪在哪个“区域”捣乱,然后采取相应的治疗措施。

就拿感冒来说吧,有一次我遇到一个病人,他感冒好几天了,头疼、发烧、怕冷,还无汗。

我一看,这明显是病邪在太阳经嘛。

太阳经被邪气困住了,阳气不能向外发散,所以就出现了这些症状。

那怎么治呢?就得用发汗解表的方法,把邪气从太阳经赶出去。

我给他开了麻黄汤,没多久,他的症状就减轻了。

再比如说阳明经,阳明经多气多血,就像身体里的一个“大工厂”,负责消化和代谢。

如果阳明经出了问题,往往会出现高热、大汗、口渴、便秘等症状。

这时候就得清热泻火、通腑泻下。

有个病人,高烧不退,大便不通,肚子胀得难受。

这就是阳明经有热,腑气不通。

我用了大承气汤,让他通了大便,热也就退下去了。

少阳经呢,就像是个“交通枢纽”,邪气在这儿容易徘徊不定,导致病人一会儿冷一会儿热,还可能会口苦、咽干、目眩。

治疗少阳病,得和解少阳,常用小柴胡汤。

太阴经是脾胃所在,就像身体的“粮仓”。

太阴病多是脾胃虚寒,得温中健脾。

少阴经是心肾所在,少阴病有寒化和热化之分,寒化就得扶阳,热化就得滋阴。

厥阴经是阴阳交接之处,病情往往比较复杂。

总之,六经辨证就像是一张详细的地图,指引着我们在治疗疾病的道路上不走弯路。

通过对六经的准确判断,我们能更有针对性地用药,让身体重新恢复平衡和健康。

您看,中医的六经辨证理论是不是很神奇?它让我们在面对疾病时不再盲目,而是有章可循,有法可依。

相信随着我们对它的不断研究和运用,能为更多的患者解除病痛,带来健康和希望!。

中医六经辨证理论如何诊断和治疗疾病中医的六经辨证理论,那可是个相当厉害的“法宝”,能帮助咱们准确诊断和治疗疾病。

先来说说啥是六经辨证。

它把人体的疾病状态分为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六种类型。

这就好比把疾病放进了六个不同的“盒子”里,咱们得搞清楚它到底在哪个“盒子”里,才能对症下药。

比如说太阳病,常见的表现有发热、恶寒、头痛、身痛这些症状。

我之前遇到过一个病人,大冬天的,穿着厚厚的棉袄还喊冷,头疼得厉害,浑身酸痛,没力气。

一摸脉,浮紧!这就是典型的太阳病。

用了麻黄汤加减,没几天就好利索了。

阳明病呢,主要是大热、大渴、大汗、脉洪大这些表现。

我记得有个小伙子,大热天的在外面跑业务,回来就高烧不退,口渴得要命,不停地喝水,还出大汗。

一看这情况,妥妥的阳明病,用白虎汤加减,很快就把烧给退了。

少阳病,症状比较复杂,一会儿冷一会儿热,口苦、咽干、目眩。

有位阿姨就是这样,总觉得嘴里苦,嗓子干,眼睛也晕乎乎的。

经过仔细诊断,确定是少阳病,用小柴胡汤调理了一段时间,症状明显改善。

太阴病,通常是脾胃虚寒,肚子痛、腹泻、不想吃东西。

曾经有个小朋友,老是肚子疼,还拉肚子,吃饭也没胃口。

判断为太阴病,用理中汤之类的方子,慢慢地就恢复了健康。

少阴病,多是心肾阳气不足,手脚冰凉、精神萎靡。

有位老人家,冬天总是手脚冷得像冰块,整天没精打采的。

经过诊断是少阴病,用了四逆汤,情况逐渐好转。

厥阴病就更复杂些了,寒热错杂,上热下寒。

我碰到过一个病人,上面口干口苦,下面却脚冷。

经过一番斟酌,确定为厥阴病,用乌梅丸加减治疗,效果还不错。

不过,六经辨证可不是那么简单就能掌握的,得靠咱们长期的学习和实践。

就像我刚开始学习的时候,也经常判断失误,但是通过不断地总结经验,慢慢地就越来越熟练了。

总之,中医的六经辨证理论是一门深奥而实用的学问,需要我们用心去钻研,才能更好地为患者解除病痛。

就像我最初遇到的那些病人,如果没有准确的诊断和合适的治疗,他们还得继续忍受疾病的折磨。

伤寒论六经辨证的理解

《伤寒论》是中医四大经典之一,其中的六经辨证理论是中医辨证论治体系的重要组成部分。

六经辨证,是以太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六经为纲,通过分析外感风寒之邪侵袭人体后所出现的一系列症状和体征,来辨明病情,制定相应的治疗方案的一种方法。

对于六经辨证的理解,首先需要明确六经的含义。

六经并不是指具体的六个经脉,而是指人体遭受病邪侵袭后,邪正交争的状态下所表现出的六种不同的病理阶段。

这六种病理阶段分别对应着不同的症状和体征,反映了人体对病邪的不同反应状态。

具体来说,太阳经是人体表层的卫气所在,主司体表的阳气,抵御外邪侵袭。

阳明经是人体内里的大肠和胃腑所在,主司消化功能,与气血生化有关。

少阳经是人体半表半里的区域,主司气机的疏泄和津液的代谢。

太阴经主要对应脾脏,主司运化功能,与水谷精微的化生有关。

少阴经主要对应心脏和肾脏,主司全身的阴阳平衡和津液代谢。

厥阴经主要对应肝脏,主司疏泄功能,维持气血的调和。

通过对六经的理解,我们可以更好地理解病情的发展过程,分析病因、病位、病性,从而制定出更为精确的治疗方案。

在六经辨证中,除了辨明六经的证候外,还要注意辨明邪正交争的状态、病邪的传变趋势等,这些都对治疗具有重要的指导意义。

总之,理解《伤寒论》中的六经辨证理论需要深入理解人体的生理病理机制,掌握六经的证候特点和治疗原则,并能够灵活运用。

这需要长期的实践和不断的学习探索。

中医内科学如何运用六经理论辨证施治中医内科学是中医学的重要组成部分,而六经理论则是中医经典《伤寒论》中的核心理论之一。

六经理论为中医内科学的辨证施治提供了独特而有效的指导,帮助医生准确判断病情,制定合理的治疗方案。

六经,即太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴。

六经辨证是将外感病发生、发展过程中所表现的各种症状,依据病邪侵袭的经络、脏腑的盛衰、正气的强弱等情况,进行综合分析,归纳为六个不同的证候类型。

在中医内科学中,太阳病多为外感病的初起阶段。

患者常有恶寒、发热、头项强痛、脉浮等表现。

例如感冒初起,若见上述症状,可判断为太阳病。

此时治疗当以解表散寒为主,常用方剂如麻黄汤、桂枝汤等。

麻黄汤适用于恶寒重、无汗、脉浮紧的风寒表实证;桂枝汤则适用于恶风、有汗、脉浮缓的风寒表虚证。

阳明病多为正邪交争激烈,热盛于内的阶段。

主要表现为高热、大汗、口渴、脉洪大等阳明经证,或腹胀满、便秘、潮热、谵语等阳明腑实证。

对于阳明经证,常用白虎汤清热生津;阳明腑实证则用承气汤类方剂通腑泻热。

少阳病处于半表半里之间,症状表现较为复杂,常见往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕、口苦、咽干、目眩等。

小柴胡汤是治疗少阳病的代表方剂,能和解少阳,扶正祛邪。

太阴病多为脾阳虚衰,寒湿内阻。

患者常出现腹满而吐、食不下、自利、时腹自痛等症状。

治疗以温中散寒、健脾燥湿为主,理中汤是常用方剂。

少阴病主要涉及心肾两脏,有少阴寒化证和少阴热化证之分。

少阴寒化证表现为无热恶寒、脉微细、但欲寐、四肢厥冷等,可用四逆汤回阳救逆;少阴热化证则有心烦不得眠、口燥咽干、舌尖红等,可用黄连阿胶汤滋阴降火。

厥阴病是六经病证的最后阶段,病情较为复杂,多表现为寒热错杂。

常见消渴、气上撞心、心中疼热、饥而不欲食等症状。

乌梅丸是治疗厥阴病的常用方。

在实际的中医内科学临床应用中,六经理论并非孤立地运用,而是与脏腑辨证、气血津液辨证等相互结合。

例如,咳嗽一病,若患者初起恶寒发热、头痛身痛、咳嗽痰稀、鼻塞流涕,可考虑为太阳病,治以解表散寒,宣肺止咳。

何为六经辨证1000字感悟

六经辨证是中医临床诊断的一种方法,是将外感病发生、发展过程中所出现的各种症状,进行综合分析,归纳为六个类型,以辨别疾病的病因、病变部位、疾病性质以及正邪盛衰等情况,从而指导临床治疗的方法。

通过学习六经辨证,我深刻体会到中医理论的系统性和整体性。

六经辨证不仅仅是对症状的简单分类,更是从整体上把握人体的生理病理变化,将人体内外环境、脏腑经络等因素相互联系,全面考虑疾病的发生发展。

六经辨证让我明白了疾病的发生发展是一个动态的过程。

它强调在疾病的不同阶段,症状可能会发生变化,因此需要根据病情的变化及时调整治疗方案。

这让我意识到在面对疾病时,我们不能仅仅关注眼前的症状,而应该从全局的角度去思考和治疗。

此外,六经辨证还让我认识到中医的治疗方法是个体化的。

它根据患者的具体情况进行辨证施治,而不是一刀切的治疗方法。

这让我明白了每个患者都是独特的,我们需要根据他们的体质、病情等因素进行个体化的治疗。

总之,学习六经辨证让我对中医理论有了更深入的理解,也让我

明白了中医临床实践的重要性。

它不仅是一种诊断方法,更是一种思维模式,一种从整体、动态的角度去认识和治疗疾病的方法。

希望在今后的学习和实践中,我能够不断深入学习六经辨证,提高自己的中医临床水平。

谈六经辨证仲景著《伤寒论》,创立了以太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴(以下简称为六经)作为分证纲领的,理法方药融为一体的六经辨证论治理论体系和方法,从而开拓了中医辨证论治之先河。

我们今天学习和研究《伤寒论》一书,其最终目的,就在于掌握好六经辨证论治方法。

因此,有必要对六经辨证有个清楚的、正确的认识,方能使学之得法,用之中的,真正达到学以致用,古为今用之目的。

今特就六经辨证问题谈谈个人看法,以期有所裨益。

六经分证方法,实际是以脏腑分证作为辨证论治的前提。

《伤寒论》的原文中,并没有“六经”这个名词。

“六经”是后人研讨《伤寒论》时提出来的,是对《伤寒论》中的“太阳”、“阳明”、“少阳”、“太阴”、“少阴”、“厥阴”六者的简称。

因此,确切地讲,我们习惯上所说的”六经”,仲景原来称作三明三阳。

为了明了六经辨证,首先要了解三阴三阳的含义。

何谓三阴三阳呢?这个问题又必须朔本求源于《黄帝内经》(因为仲景著《伤寒论》,是以《黄帝内经》作为首要的理论基础和指导思想的。

考仲景自序可知)。

《黄帝内经》认为。

人体是阴阳两个方面的对立统一体,人之五脏六腑,经脉气血的生理病理,都可以用阴阳两个方面来加以认识和说明。

但对于某些较为复杂的情况,单纯用明阳两个方面来认识和说明时,感到不够用了,于是便把阴、阳两个方面各分为三,阴分为太阴、少阴、厥阴;阳分为太阳、阳明、少阳。

三明三阳即是这样产生的。

那么,根据什么把阴与阳各分为三呢?《素问·至真要大论》云:“愿闻明阳之三何谓也?……气有多少,异用也”。

《素问·天元纪大论》又云:“何谓气有多少,……阴阳之气各有多少,故曰三阴三阳也”。

可见,将阴与阳各分为三而成的三阴三阳,是根据其阴气和阳之多少,并由此而具有各自不同的特点和作用来分的。

这就是说,三明三阳——”六经”的第一层含义,便是六经本身所含阴气与阳气的多少不等,并由此而决定了六经各具特点和作用。

《黄帝内经》中,用三阴三阳代表风、寒、暑、湿、燥、火六气(见《素问·天元纪大论》)。

浅谈中医六经辩证思想

辨证论治,又称辨证施治,是“运用中医的诊断方法,对于病人复杂的症状,进行分析综合,判断为某种性质的证(证候),这是‘辨证’;进而根据中医的治疗原则,确定治疗方法,这是‘论治’”

辨证论治是中医诊疗的一大特色,它是由张仲景在《伤寒杂病论》中首先创立并应用于临床。

兹结合对《伤寒论》及《金匮要略》的学习,对张仲景辨证论治学术思想初探如下:

1创立以阴阳为纲六经分证辨证论治的外感热病诊疗体系《伤寒论》在古典医籍中,以辨证论治著称,辨证论治的精神贯穿于全书的始终。

张仲景倡导的辨证论治原理,主要是通过对“伤寒病”的证治来体现的。

《伤寒杂病论·序》曰:“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪》、《药录》,并《平脉辨证》,为《伤寒杂病论》合十六卷”。

这里的《平脉辨证》是一部医书,已失佚。

说明汉代以前就有了辨证的学说,并为伤寒六经辨证奠定了基础。

伤寒,是泛指由外邪引起的,以发热为主要临床表现的一类疾病,属于《内经》“热病”范畴。

《素问·热论篇》有“今夫热病者,皆伤寒之类也”及“人之伤于寒者,则为病热”的说法,即认为热病的原因是伤于寒邪,张仲景就把这类疾病统称为“伤寒”。

《灵枢经》记载有杂病一篇主要论述因经气厥逆所引起病证,各种心痛及喉痹、疟疾、膝痛、呃逆、大小便不通等。

因论述范围广、病种多,故称之杂病。

而张仲景把伤寒、温病以外的多种疾病(以内科病证为主),以及各种疑难杂病,总为“杂病”与:“伤寒”合为《伤寒杂病论》但《伤寒杂病论》历经传抄失真失散,伤寒部分经晋太医令王叔和收集、整理、编次,形成《伤寒论》一书,当时杂病部分失传。

《伤寒杂病论》古传本之一名《金匮玉函要略方》,被北宋翰林学士王洙发现于翰林院书库,书简共3卷,上卷为辨伤寒,中卷则论杂病,下卷记载药方。

后北宋校正医书局林艺等人根据当时所存的蠹简文字重予编校,取其中以杂病为主的内容,仍厘订为3卷,改名《金匮要略方论》。

全书共25篇,方剂262首,列举病症六十余种。

无论伤寒还是杂病,贯穿整本书的便是“六经辩证”思想

所谓“六经辩证”,为张仲景最早提出,他将外感疾病演变过程中的各种证候群,进行综合分析,归纳其病变部位,寒热趋向,邪正盛衰,而区分为太阳、阳明、少阳、太阴、厥阴、少阴六经。

几千年以来,它有效地指导着中医学的辨证施治。

六经即太阳、阳明、邵阳、太阴、少阴、厥阴、又分手三阳、手三阴,足三阳、足三阴。

六经辨证将外感疾病中错综复杂的证候表现,分为太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病六个类型,并以此解释疾病部位、证候性质、邪正盛衰、传变规律,以及立法处方等问题。

手足三阴三阳经脉及其络属脏腑是六经辨证的物质基础。

在六经辨证中,六种类型病证关系并非彼此孤立,而是相互联系,相互传变的。

病变由太阳→阳明→少阳→太阴→少阴→厥阴的发展演变,反映了邪气由表入里,由阳入阴,正气渐衰的过程。

六经病证的传变,往往与正气的盛衰,邪气的强弱,治疗护理当否,以及疾病种类等因素有关。

用以命名经脉解释其生理功能,并指导刺灸之法。

人体有手足三阴三阳12条正经。

虽然三阴三阳有过许多不同的说法和解释,但12正经的命名却从未有人提出过质疑。

古人有学医不知十二经脉,开口动手便错的说法,由此可以得出中医的三阴三阳理论始于经脉学说。

太阳为开,阳明为合,少阳为枢,太阴为开,厥阴为合,少阴为枢。

用来说明经脉的生理病理指导治疗。

阴阳的消长与复胜:消长是一定范围的变化,复胜是剧烈的转化,就是量变和质变的关系。

伤寒病的各种构成要素以及人体经络脏腑,气血营卫,津液,表里内外均可用阴阳来分析,三阴三阳是阴阳的扩展和补充,用以解释定位程度位置等等的不同。

阶段与病理时相:有学者将六经辨证与现代医学相结合来分析。

伤寒病的发展转归不同时间,出现不同的病理时相。

如发热、炎症、微循环障碍、水电解质紊乱、休克、毒

血症、心衰、DIC等。

轻者有1~2个阶段,“不传”而愈,重者兼有多个阶段。

太阳由抑制转向兴奋,阳明是兴奋期,少阳是兴奋抑制交替期,太阴是抑制期,少阴是衰竭期,厥阴是中枢衰败期。

经络说:经络说是有关六经辨证体系解释中最有影响力也是最多得到认同的一种。

《伤寒论》的理论源头是《素问·热病》,而其对热病的辨证用的就是经络学说。

历代几乎没有人完全否定经络说的,但也有质疑。

手足三阴三阳共12条经脉,为何六经辨证只提足经,而无手经呢? 如何解释又是个难题。

此外还有运气说,地面说,脏腑说,症候群说,现代有人用控制信息论,系统论解释六经辨证,等等。

与《内经》或其他应用不同,《伤寒》中的三阴三阳不是用来说明生理的,而是用以解释外感病的病理变化的不同程度不同阶段的。

六经辨证中的经,既和经脉有联系,但又并非完全只是经脉,与是否只提足经,不提手经完全不搭边,而是既参考了经脉,又包括阴阳(三阴三阳),脏腑,六淫等创立的一种外感病的辨证方法。

每一个经指的是疾病发展的一个程度,是一组或一群症候的总称。

是一个层面,借用了三阴三阳渐变转化的关系,来表达各组症候病变的病位,病势,病性等和它们之间转化传变的关系。

三阴三阳没有阴阳的应用广泛,可是阴阳的基本涵义相同,几乎没有改变,而三阴三阳则不同,各有不同的涵义和解释。

可能是因为在《黄帝内经》成书是阴阳理论已经十分成熟,三阴三阳是后来才发展形成的。

六经辨证是这一发展中重要的一部分。

丰富了阴阳在中医中的应用。