中医谈“六经辨证”

- 格式:docx

- 大小:16.93 KB

- 文档页数:2

可编辑修改精选全文完整版【精华考点】中医诊断学:六经辨证1.太阳病证太阳经证是指风寒之邪侵犯人体肌表,正邪抗争,营卫失和所表现的证候。

(1)太阳中风证太阳中风证是指以风邪为主的风寒之邪侵袭太阳经脉,卫强营弱所表表现的证候。

临床表现:发热,恶风,头痛,汗出,脉浮缓;或见鼻鸣,干呕。

辨证要点:本证以恶风、发热,汗出、脉浮缓为辨证要点。

(2)太阳伤寒证太阳伤寒证是指寒邪为主的风寒之邪侵袭太阳经脉,卫阳被遏,营阴郁滞所表现的证候。

临床表现:恶寒、发热、头项强痛,肢体疼痛,无汗而喘,脉浮紧。

辨证要点:本证以恶寒、无汗、头身疼痛、脉浮紧为辨证要点。

(3)太阳腑证(太阳蓄水证、太阳蓄血证)临床表现与辨证要点太阳腑证是指太阳经证不解,病邪循经内传太阳之腑所表现的证候。

(4)太阳蓄水证太阳蓄水证是指太阳经证不解,邪气内传太阳膀胱腑,邪与水结,膀胱气化失司,水液停蓄所表现的证候。

临床表现:发热,恶寒,小腹满,小便不利,口渴,或水入则吐,脉浮或浮数。

辨证要点:本证以小腹满、小便不利与太阳经证症状共见为辨证要点。

(5)太阳蓄血证太阳蓄血证是指太阳经证未解,邪热内传,邪热与瘀血互结于少腹所表现的证候。

临床表现:少腹急结或硬满,小便自利,如狂或发狂,善忘,大便色黑如漆,脉沉涩或沉结。

辨证要点:本证以少腹急硬、小便自利、便黑为辨证要点。

2.阳明病证阳明病证指外感病发展过程中,病邪内传阳明,阳热亢盛,胃肠燥热所表现的证候。

阳明病证可分为阳明经证和阳明腑证。

(1)阳明经证临床表现与辨证要点阳明经证指邪热亢盛,充斥阳明之经,弥漫全身,而肠中糟粕尚未结成燥屎所表现的证候。

临床表现:身大热,汗出,口渴引饮,或心烦躁扰,气粗似喘,面赤,苔黄燥,脉洪大。

辨证要点:本证以壮热、汗出、口渴、脉洪大为辨证要点。

(2)阳明腑证临床表现与辨证要点阳明腑证指邪热内炽阳明之腑,并与肠中糟粕相搏,燥屎内结,阻滞肠道所表现的证候。

临床表现:日晡潮热,手足濈然汗出,脐腹胀满硬痛而拒按,大便秘结不通,甚则谵语、狂乱、不得眠,舌苔黄厚干燥,或起芒刺,甚至苔焦黑燥裂,脉沉迟而实或滑数。

中医六经辨证的技巧1 中医六经辨证中医六经辨证是一种方便、有效的辩证方法,是由古代中医医家们总结出来的,它是一个比较完整的判断病因病机的方法,它结合了中药辨证、脏腑治疗、推拿实践等中医理论、实践和技术,能够更全面、更细致地了解疾病发展规律,也能够更有针对性地给出有效治疗方法,从而获得更好的治疗效果。

2 中医六经辨证的内涵中医六经辨证是指以内经、外经、脉经、温经、阴阳经及异经的联结和鉴别,运用四诊和五诊的方法以及微观和宏观的感知术,在闻、视、问、切、摸、听、指证鉴别等情况下,针对所见的症状进行诊断,根据病因病机辩证、治则穴位、药物组方和针灸推拿等多种疗法进行治疗。

3 中医六经辨证的技巧① 全面了解病人健康状况:对病人的年龄、性别、机体免疫力及抗病能力等多项内容,以及病人本人及其家庭的情况和社会环境条件,应该有一个全面的了解和把握,以便于给出可行合理的治疗方案;② 精准识别病因病机:在查询病历和接受病情了解后,应该对病因病机有一个精准、对实的判断,确定疾病的发病机理、起因和病程,以及病情的变化规律;③重视自身状态:应用中医六经辨证技巧时,要重视自身的情况,不可以进行过度的勉励和前言,病人的情绪及生活习惯,也核心因素;④ 辅以现代医学技术:对于必要的情况,还可以辅以计算机断位、颅脑CT examination、血液分析等现代医学理论和技术,更全面地查明病因病机;⑤ 汉语语言的运用:为了有效地明确病人的症状和表象,可以使用语言来把握病人情绪状况,以及病症的发展情势,以便准确判断病因病机。

4 总结中医六经辨证是一种比较完整的判断病因病机的方法,能够更全面、更细致地了解疾病发展规律,也能够更有针对性地给出有效治疗方法,从而获得更好的治疗效果。

诊断过程需要把握好整个病情概况,具体就是要从病史、四诊、五诊这些方面进行汇总辩证,进而结合治疗方法进行客观判断,最后给出更科学、更有效的治疗方案。

中医诊断的六经辨证有何独特优势中医诊断学是中医学中的重要组成部分,而六经辨证则是中医诊断中的一种独特方法。

六经辨证源于《伤寒论》,经过长期的临床实践和理论研究,其在中医诊断中展现出了诸多独特的优势。

六经辨证将人体的生理病理变化分为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六个系统。

这种分类方式并非简单的机械划分,而是基于对人体整体功能状态的综合考量。

它将人体视为一个有机的整体,各个系统之间相互联系、相互影响。

其一,六经辨证具有全面性。

它能够涵盖人体外感病的各种临床表现和病理变化。

无论是风寒感冒、温热病邪,还是湿邪侵袭等,都可以在六经辨证的体系中找到相应的归属和治疗方法。

比如,太阳病多表现为恶寒、发热、头项强痛等症状;阳明病则以高热、大汗、口渴、便秘等为主要特点;少阳病常有寒热往来、口苦咽干、胸胁苦满等表现。

通过对这些症状的综合分析,可以准确判断病邪所在的经络和脏腑,为治疗提供明确的方向。

其二,六经辨证注重动态变化。

疾病在人体中的发展并非一成不变,而是处于不断的变化之中。

六经辨证能够敏锐地捕捉到这种变化,并及时调整治疗策略。

例如,病邪在太阳经未解,可能会传入阳明经或少阳经,此时的症状和治疗方法也会相应改变。

这种动态的观察和分析,使中医治疗能够更加灵活地应对疾病的变化,提高治疗效果。

其三,六经辨证强调个体差异。

每个人的体质不同,对病邪的反应也各不相同。

六经辨证在诊断过程中,会充分考虑患者的个体体质特点,如阳虚体质、阴虚体质、痰湿体质等。

同样的病邪,在不同体质的人身上可能会表现出不同的六经证候。

因此,治疗方法也会因人而异,体现了中医“因人制宜”的治疗原则。

其四,六经辨证的诊断方法简便易行。

中医通过望、闻、问、切四诊来收集患者的病情资料。

在六经辨证中,医生通过询问患者的症状、感受,观察患者的面色、舌苔,触摸脉象等,就能够初步判断病邪所在的六经。

这种诊断方法不需要复杂的仪器设备,依靠医生的临床经验和技能,就能够对疾病做出较为准确的判断。

《中医诊断学》:六经辩证六经辨证,始见于《伤寒论》,是东汉医学家张仲景在《素问·热论》等篇的基础上,结合伤寒病证的传变特点所创立的一种论治外感病的辨证方法。

它以六经(太阳经、阳明经、少阳经、太阴经、少阴经、厥阴经)为纲,将外感病演变过程中所表现的各种证候,总结归纳为三阳病(太阳病、阳明病、少阳病),三阴病(太阴病、少阴病、厥阴病)六类,分别从邪正盛衰,病变部位,病势进退及其相互传变等方面阐述外感病各阶段的病变特点。

凡是抗病能力强、病势亢盛的,为三阳病证;抗病力衰减,病势虚弱的,为三阴病证。

六经病证,是经络,脏腑病理变化的反映。

其中三阳病证以六腑的病变为基础;三阴病证以五脏的病变为基础。

所以说六经病证基本上概括了脏腑和十二经的病变。

运用六经辨证,不仅仅局限于外感病的诊治,对内伤杂病的论治,也同样具有指导意义。

一、六经病证的分类六经病证是外邪侵犯人体,作用于六经,致六经所系的脏腑经络及其气化功能失常,从而产生病理变化,出现一系列证候。

经络脏腑是人体不可分割的有机整体,故某一经的病变,很可能影响到另一经,六经之间可以相互传变。

六经病证传变的一般规律是由表入里,由经络而脏腑,由阳经入阴经。

病邪的轻重、体质强弱,以及治疗恰当与否,都是决定传变的主要因素。

如病人体质衰弱,或医治不当,虽阳证亦可转入三阴;反之,如病护理较好,医治适宜,正气得复,虽阴证亦可转出三阳。

因而针对临床上出现的各种证候,运用六经辨证的方法,来确定何经为病,进而明确该病证的病因病机,确立相应的治法,列出一定的方药,这正是六经病证分类的意义所在。

(一)太阳病证太阳病证,是指邪自外入或病由内发,致使太阳经脉及其所属脏腑功能失常所出现的临床证候。

太阳,是阳气旺盛之经,主一身之表,簇摄营卫,为一身之藩篱,包括足太阳膀胱经和手太阳小肠经。

外邪侵袭人体,大多从太阳而入,卫气奋起抗邪,正邪相争,太阳经气不利,营卫失调而发病;病由内发者,系在一定条件下,疾病由阴转阳,或由表出里。

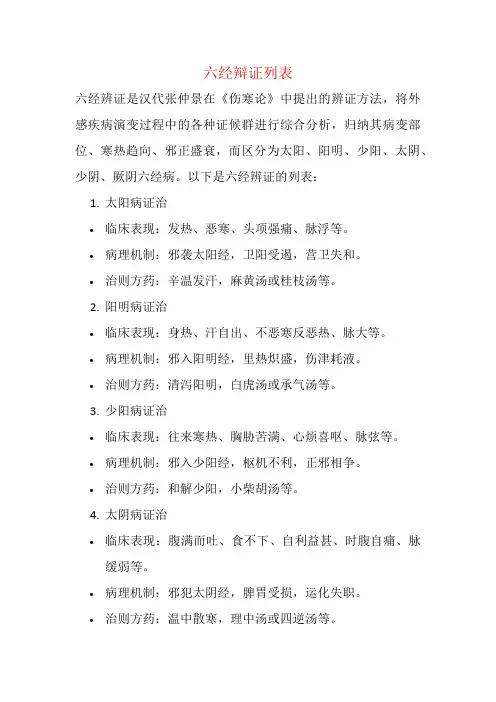

六经辩证列表六经辨证是汉代张仲景在《伤寒论》中提出的辨证方法,将外感疾病演变过程中的各种证候群进行综合分析,归纳其病变部位、寒热趋向、邪正盛衰,而区分为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六经病。

以下是六经辨证的列表:1.太阳病证治•临床表现:发热、恶寒、头项强痛、脉浮等。

•病理机制:邪袭太阳经,卫阳受遏,营卫失和。

•治则方药:辛温发汗,麻黄汤或桂枝汤等。

2.阳明病证治•临床表现:身热、汗自出、不恶寒反恶热、脉大等。

•病理机制:邪入阳明经,里热炽盛,伤津耗液。

•治则方药:清泻阳明,白虎汤或承气汤等。

3.少阳病证治•临床表现:往来寒热、胸胁苦满、心烦喜呕、脉弦等。

•病理机制:邪入少阳经,枢机不利,正邪相争。

•治则方药:和解少阳,小柴胡汤等。

4.太阴病证治•临床表现:腹满而吐、食不下、自利益甚、时腹自痛、脉缓弱等。

•病理机制:邪犯太阴经,脾胃受损,运化失职。

•治则方药:温中散寒,理中汤或四逆汤等。

5.少阴病证治•临床表现:脉微细、但欲寐、身热不恶寒、神疲欲寐、口干咽燥等。

•病理机制:邪入少阴经,心肾受损,阴阳失调。

•治则方药:扶阳救逆,真武汤或附子汤等。

6.厥阴病证治•临床表现:消渴、气上撞心、心中疼热、饥而不欲食、食则吐蛔、脉微欲绝等。

•病理机制:邪入厥阴经,阴阳错杂,气血逆乱。

•治则方药:温阳散寒,乌梅丸等。

请注意,六经辨证不仅仅局限于外感病的诊治,对肿瘤和内伤杂病的论治,也同样具有指导意义。

在实际应用中,需要结合具体病情和患者体质等因素进行综合分析,制定个性化的治疗方案。

同时,建议在专业医师的指导下进行辨证施治。

(中医)六经辨证一、概念东汉张仲景在《素问·热论》六经分证的基础上,在《伤寒论》中将外感热病演变过程所表现的各种证候归纳为三阴三阳六大类型,即太阳病、阳明病、少阳病(合称三阳病);太阴病、少阴病、厥阴病(合称三阴病),是外感热病的重要辨证方法之一,作为论治伤寒的辨证依据,后世称为六经辨证。

六经辨证从病变的部位分:太阳病主表,阳明病主里,少阳病主半表半里,三阴病则统属于里;从病变的性质分:凡抗病力强盛,病势亢奋,表现为热证、实证的,为三阳病;凡抗病力衰弱,病势虚衰,表现为寒证、虚证的,属三阴病。

二、常见证型及表现(一)太阳病证太阳病多出现于外感病的早期阶段。

由于患者体质的不同和感受风寒之邪有所偏重,又分为太阳中风证和太阳伤寒证两种。

1.太阳中风证:是风邪袭表,营卫不和所表现的证候。

临床表现:发热,恶风,头项痛,汗自出,脉浮缓。

2.太阳伤寒证:是寒邪袭表,卫阳被遏,营阴郁滞所致的证候。

临床表现:恶寒发热,头项强痛,身体疼痛,骨节酸痛,无汗而喘,苔薄白,脉浮紧。

(二)阳明经病阳明病为表邪入里,化热化燥的里热实证,是外感病过程中,阳气偏亢,邪热极盛的阶段。

阳明病分为阳明热证和阳明实证两大类型。

1.阳明热证临床表现:身大热,汗自出,不恶寒反恶热,口大渴,脉洪大,舌苔黄燥。

2.阳明实证临床表现:午后潮热,汗出连绵,腹满硬痛拒按,大便秘结,烦躁,甚则神昏谵语,舌苔黄燥,或焦黄起刺,脉沉实有力。

(三)少阳病证少阳病是外感热病在发展过程中,病邪已离太阳之表,而尚未入阳明之里,邪犯少阳胆腑,具有枢机不运、经气不利的病理特征,又称少阳半表半里证。

临床表现:寒热往来,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,口苦咽干,目眩,脉弦。

(四)太阴病证太阴病性质属于脾胃虚寒证。

可由三阳病治疗失当损伤脾阳所致,也可因脾阳不足或寒邪直接侵袭太阴而成。

临床表现:腹满时痛,喜温喜按,食欲不振,呕吐腹泻,口不渴,舌淡苔白,脉象缓弱。

(五)少阴病证少阴病属全身性里虚证,病位主要在心肾。

可编辑修改精选全文完整版中医诊断学:六经辨证1、六经辨证的概念:对疾病发展过程中具有普遍性的症候,从病理上加以概括,并以阴阳为纲,分为两大类病证,并根据疾病发展过程中不同阶段的病变特点,在阴阳两纲的基础上,又分为六个证型;即太阳证、阳明证、少阳证,合称为三阳证;太阴证、少阴证、厥阴证,合称为三阴证。

2、六经辨证的意义:六经辨证主要适用于外感病辨证。

通过六经分证,可以了解正邪盛衰及病势的进退缓急情况,从而为治疗提供依据。

3、六经病证候:分三阳经证和三阴经证。

4、六经病证的传变规律:合病、并病、传经与直中。

一、六经病证(一) 太阳病证[临床表现]主脉主症,脉浮、头项强痛而恶寒。

证型有二种:太阳中风证:发热恶风,有汗,脉浮缓。

太阳伤寒证:发热恶寒,无汗,脉浮紧。

[证候分析]太阳病为正邪亢奋,交争肌表所致。

太阳中风主要病机,风邪伤卫,营卫失调所致。

阳气浮越,则发热,营阴失守;则汗出,汗出肌腠疏松,故恶风。

此属表虚证(与太阳伤寒表实相对而言)。

太阳伤寒主要病机:寒邪袭表,卫阳被束,营阴郁滞所致。

寒邪伤阳则恶寒,阳气被郁则发热;寒为阴邪,凝涩营卫,故见诸痛;寒主收引,闭塞皮毛,故无汗;外寒内舍于肺,肺气失宣,故作喘;寒邪盛实,故脉紧。

此证属太阳伤寒表实证。

(二) 阳明病证[临床表现]阳明经证:身大热、汗大出、大渴引饮、面赤心烦、舌苔黄燥、脉洪大。

阳明腑证:日晡潮热、手足濈然汗出,脐腹部胀满疼痛、大便秘结,或腹中矢气频转,甚者谵语,狂乱,不得眠,舌苔黄厚干燥,边尖起芒刺,甚至焦黑燥裂。

脉沉迟而实或滑数。

[证候分析]阳明经证主要病机,邪热弥漫全身,充斥阳明经脉,但尚未与肠中糟粕互结成燥屎,腑气尚通之证。

邪热内盛,则发热面赤;热盛津伤,故汗出口渴;热扰神志不宁,故心烦。

舌、脉均为里实热之证。

阳明腑证主要病机,邪热传里,与肠中糟粕相搏,形成燥屎内结,腑气不行之证。

邪热传里,津液大伤,里热炽盛,故燥屎阻结于内而变生诸症;阳明经气旺于日晡,腑中实热,弥漫于经,则日晡潮热,手足濈然汗出,邪热与糟粕结而不通,充斥肠间,则脐腹部胀满疼痛,大便秘结;燥矢内结,结而不通,气从下失,故腹中矢气频转;邪热炽盛上蒸而熏灼心宫,则谵语,狂乱,不得眠;热盛而津劫故舌苔干燥,起芒刺,甚或焦黑燥裂;燥热内结于肠,脉道壅滞而邪热迫急,故脉沉迟而实,或滑数。

伤寒论六经辨证的理解

《伤寒论》是中医四大经典之一,其中的六经辨证理论是中医辨证论治体系的重要组成部分。

六经辨证,是以太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六经为纲,通过分析外感风寒之邪侵袭人体后所出现的一系列症状和体征,来辨明病情,制定相应的治疗方案的一种方法。

对于六经辨证的理解,首先需要明确六经的含义。

六经并不是指具体的六个经脉,而是指人体遭受病邪侵袭后,邪正交争的状态下所表现出的六种不同的病理阶段。

这六种病理阶段分别对应着不同的症状和体征,反映了人体对病邪的不同反应状态。

具体来说,太阳经是人体表层的卫气所在,主司体表的阳气,抵御外邪侵袭。

阳明经是人体内里的大肠和胃腑所在,主司消化功能,与气血生化有关。

少阳经是人体半表半里的区域,主司气机的疏泄和津液的代谢。

太阴经主要对应脾脏,主司运化功能,与水谷精微的化生有关。

少阴经主要对应心脏和肾脏,主司全身的阴阳平衡和津液代谢。

厥阴经主要对应肝脏,主司疏泄功能,维持气血的调和。

通过对六经的理解,我们可以更好地理解病情的发展过程,分析病因、病位、病性,从而制定出更为精确的治疗方案。

在六经辨证中,除了辨明六经的证候外,还要注意辨明邪正交争的状态、病邪的传变趋势等,这些都对治疗具有重要的指导意义。

总之,理解《伤寒论》中的六经辨证理论需要深入理解人体的生理病理机制,掌握六经的证候特点和治疗原则,并能够灵活运用。

这需要长期的实践和不断的学习探索。

中医诊断学如何运用六经辨证诊断疾病中医诊断学是中医学的重要组成部分,而六经辨证则是中医诊断中的一种重要方法。

六经辨证源于汉代张仲景所著的《伤寒论》,经过历代医家的不断发展和完善,已成为中医诊断和治疗疾病的重要理论体系之一。

六经,即太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴。

六经辨证是将外感疾病演变过程中所表现的各种证候,综合归纳为六经所属的证候,以说明病变部位、性质、正邪盛衰、病势趋向以及六经之间的传变关系,从而指导临床治疗。

首先,我们来了解一下太阳病。

太阳病是外感病的初期阶段,病邪多在体表。

其主要症状包括恶寒、发热、头项强痛、脉浮等。

太阳病又分为太阳中风证和太阳伤寒证。

太阳中风证表现为发热、汗出、恶风、脉浮缓;太阳伤寒证则表现为恶寒、无汗、体痛、脉浮紧。

比如,一个人在吹风受凉后出现了头痛、发热、怕冷、身上没有汗,而且脉搏跳动比较紧,这就很可能是太阳伤寒证。

通过这些症状的辨别,可以判断病邪在太阳经,治疗上多采用发汗解表的方法。

阳明病多为外感病的极期阶段,病邪多在胃肠。

主要症状有高热、汗出、口渴、脉洪大等。

阳明病又分为阳明经证和阳明腑证。

阳明经证表现为身大热、大汗出、大渴、脉洪大;阳明腑证则表现为潮热、谵语、腹满痛、大便秘结等。

例如,一个人高热不退,大汗淋漓,极度口渴,脉搏洪大有力,这可能是阳明经证。

而如果一个人午后定时发热,胡言乱语,肚子胀满疼痛,大便不通,那可能是阳明腑证。

治疗阳明病,经证多采用清热生津的方法,腑证则多采用攻下泻热的方法。

少阳病处于半表半里之间,症状较为复杂。

常见的有寒热往来、口苦、咽干、目眩、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕、脉弦等。

比如,一个人一会儿觉得冷,一会儿觉得热,嘴里发苦,咽喉干燥,头晕目眩,两侧胁肋部胀满不适,没有食欲,心情烦躁,容易恶心呕吐,脉搏弦细,这可能就是少阳病。

治疗少阳病,多采用和解少阳的方法。

太阴病多为脾胃虚寒证,表现为腹满而吐、食不下、自利、时腹自痛、脉沉缓而弱等。

中医诊断学中的六经辨证有何特点中医诊断学是中医学的重要组成部分,而六经辨证则是其中一种具有独特魅力和重要价值的辨证方法。

六经辨证源于《伤寒论》,由张仲景所创立,经过千百年的实践和发展,已成为中医诊断和治疗疾病的重要理论工具。

六经,即太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴。

六经辨证是将外感病演变过程中所表现的各种证候,综合归纳为六经所属的证候类型,进而分析其病变部位、病势轻重、病邪性质以及正气强弱等,从而为治疗提供依据。

其一,六经辨证具有系统性的特点。

它将人体看作一个有机的整体,而非孤立的局部。

六经之间相互联系、相互影响,共同构成了一个完整的疾病演变体系。

例如,太阳病不解,可以内传阳明或少阳;阳明病过盛,也可能损伤少阴等。

这种系统性的思维方式,使得医生在诊断时能够全面考虑患者的整体状况,而非仅仅关注局部症状。

其二,六经辨证体现了动态性。

疾病的发展是一个动态的过程,六经辨证能够很好地反映这一特点。

从疾病初起的太阳病,到病邪入里的阳明病、少阳病,再到病邪深入三阴的太阴病、少阴病、厥阴病,六经辨证清晰地展现了疾病由表及里、由浅入深的变化规律。

医生可以根据疾病所处的阶段,准确判断病情的进展和预后,及时调整治疗方案。

其三,六经辨证注重病邪与正气的关系。

在六经辨证中,不仅关注病邪的性质和侵袭部位,还充分考虑到人体正气的强弱。

例如,太阳病多为正气尚足,能与病邪抗争;而少阴病则往往是正气亏虚,无力抗邪。

这种对病邪与正气关系的把握,有助于医生制定更加合理的扶正祛邪策略,提高治疗效果。

其四,六经辨证的诊断方法具有多样性。

通过对患者的症状、脉象、舌象等多方面的综合分析来判断所属的六经病证。

比如,太阳病常见脉浮、头项强痛;阳明病多有高热、大汗、脉洪大等;少阳病则表现为寒热往来、口苦咽干、脉弦等。

同时,六经辨证还注重对症状的鉴别诊断,如太阳病与少阴病的恶寒、阳明病与太阴病的腹满等,通过细致的辨别,明确诊断,为精准治疗奠定基础。

谈六经辨证仲景著《伤寒论》,创立了以太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴(以下简称为六经)作为分证纲领的,理法方药融为一体的六经辨证论治理论体系和方法,从而开拓了中医辨证论治之先河。

我们今天学习和研究《伤寒论》一书,其最终目的,就在于掌握好六经辨证论治方法。

因此,有必要对六经辨证有个清楚的、正确的认识,方能使学之得法,用之中的,真正达到学以致用,古为今用之目的。

今特就六经辨证问题谈谈个人看法,以期有所裨益。

六经分证方法,实际是以脏腑分证作为辨证论治的前提。

《伤寒论》的原文中,并没有“六经”这个名词。

“六经”是后人研讨《伤寒论》时提出来的,是对《伤寒论》中的“太阳”、“阳明”、“少阳”、“太阴”、“少阴”、“厥阴”六者的简称。

因此,确切地讲,我们习惯上所说的”六经”,仲景原来称作三明三阳。

为了明了六经辨证,首先要了解三阴三阳的含义。

何谓三阴三阳呢?这个问题又必须朔本求源于《黄帝内经》(因为仲景著《伤寒论》,是以《黄帝内经》作为首要的理论基础和指导思想的。

考仲景自序可知)。

《黄帝内经》认为。

人体是阴阳两个方面的对立统一体,人之五脏六腑,经脉气血的生理病理,都可以用阴阳两个方面来加以认识和说明。

但对于某些较为复杂的情况,单纯用明阳两个方面来认识和说明时,感到不够用了,于是便把阴、阳两个方面各分为三,阴分为太阴、少阴、厥阴;阳分为太阳、阳明、少阳。

三明三阳即是这样产生的。

那么,根据什么把阴与阳各分为三呢?《素问·至真要大论》云:“愿闻明阳之三何谓也?……气有多少,异用也”。

《素问·天元纪大论》又云:“何谓气有多少,……阴阳之气各有多少,故曰三阴三阳也”。

可见,将阴与阳各分为三而成的三阴三阳,是根据其阴气和阳之多少,并由此而具有各自不同的特点和作用来分的。

这就是说,三明三阳——”六经”的第一层含义,便是六经本身所含阴气与阳气的多少不等,并由此而决定了六经各具特点和作用。

《黄帝内经》中,用三阴三阳代表风、寒、暑、湿、燥、火六气(见《素问·天元纪大论》)。

六经辨证的基本原理宝子们!今天咱们来唠唠中医里超酷的六经辨证基本原理。

咱先得知道啥是六经。

这六经啊,就像是六条主干道,贯穿了人体的健康之路呢。

太阳经就像是人体的边防战士,它在最外面,保卫着我们的身体。

当邪气入侵的时候,太阳经往往第一个出来迎战。

比如说,你要是感冒了,刚开始怕冷啊,头疼啊,脖子也不舒服,这很可能就是太阳经受邪了。

就像有小坏蛋来捣乱,太阳经这边就开始拉警报了,身体的防御机制就启动啦。

阳明经呢,就像是身体里的大工厂。

阳明经要是出问题了,那可不得了。

它主要管消化和发热这一块。

要是阳明经有热,那这人就会高热、大汗、大渴,就跟个小火炉似的。

因为阳明经就负责把吃进去的东西转化成能量啥的,要是它乱套了,身体里的热量就会像脱缰的野马。

就好比工厂的生产线出故障了,各种东西都乱生产,热就呼呼地往外冒。

少阳经就有点像个和事佬。

它在半表半里的位置。

当邪气不那么强,身体的正气也还能抵抗的时候,就会在少阳经这里僵持住。

这时候人就会一会儿觉得冷,一会儿觉得热,心里还烦得很呢。

就像两个小朋友在吵架,谁也不让谁,少阳经就在中间想办法调解。

它还和人的情绪有很大关系哦,要是少阳经失调,这人就容易心情郁闷,就像和事佬罢工了,矛盾就一直在那悬着,人的心情也跟着七上八下的。

太阴经啊,是管脾胃的。

它就像身体里的大粮仓管理员。

要是太阴经生病了,那脾胃就不好使了。

人就会肚子胀啊,拉肚子啊,不想吃东西。

你想啊,粮仓管理员要是病了,粮食的储存和分配就乱套了。

吃进去的东西消化不了,都堆在肚子里,可不就难受嘛。

少阴经就比较深啦,它和人的根本能量有关。

少阴经要是虚了,人就会特别没精神,怕冷得厉害,而且还可能会出现心脏或者肾脏方面的问题。

就像汽车的发动机没油了,整个人都发动不起来了。

这时候身体可是很虚弱的,需要好好地调养呢。

厥阴经是六经的最后一站。

它的情况就比较复杂啦,既有寒证又有热证。

就像一个矛盾的综合体。

比如说,有的人会出现上热下寒的情况,上面口干口苦想喝凉水,下面呢,脚却冰凉冰凉的。

中医六经辨证理论如何诊断和治疗疾病中医的六经辨证理论,那可是个相当厉害的“法宝”,能帮助咱们准确诊断和治疗疾病。

先来说说啥是六经辨证。

它把人体的疾病状态分为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六种类型。

这就好比把疾病放进了六个不同的“盒子”里,咱们得搞清楚它到底在哪个“盒子”里,才能对症下药。

比如说太阳病,常见的表现有发热、恶寒、头痛、身痛这些症状。

我之前遇到过一个病人,大冬天的,穿着厚厚的棉袄还喊冷,头疼得厉害,浑身酸痛,没力气。

一摸脉,浮紧!这就是典型的太阳病。

用了麻黄汤加减,没几天就好利索了。

阳明病呢,主要是大热、大渴、大汗、脉洪大这些表现。

我记得有个小伙子,大热天的在外面跑业务,回来就高烧不退,口渴得要命,不停地喝水,还出大汗。

一看这情况,妥妥的阳明病,用白虎汤加减,很快就把烧给退了。

少阳病,症状比较复杂,一会儿冷一会儿热,口苦、咽干、目眩。

有位阿姨就是这样,总觉得嘴里苦,嗓子干,眼睛也晕乎乎的。

经过仔细诊断,确定是少阳病,用小柴胡汤调理了一段时间,症状明显改善。

太阴病,通常是脾胃虚寒,肚子痛、腹泻、不想吃东西。

曾经有个小朋友,老是肚子疼,还拉肚子,吃饭也没胃口。

判断为太阴病,用理中汤之类的方子,慢慢地就恢复了健康。

少阴病,多是心肾阳气不足,手脚冰凉、精神萎靡。

有位老人家,冬天总是手脚冷得像冰块,整天没精打采的。

经过诊断是少阴病,用了四逆汤,情况逐渐好转。

厥阴病就更复杂些了,寒热错杂,上热下寒。

我碰到过一个病人,上面口干口苦,下面却脚冷。

经过一番斟酌,确定为厥阴病,用乌梅丸加减治疗,效果还不错。

不过,六经辨证可不是那么简单就能掌握的,得靠咱们长期的学习和实践。

就像我刚开始学习的时候,也经常判断失误,但是通过不断地总结经验,慢慢地就越来越熟练了。

总之,中医的六经辨证理论是一门深奥而实用的学问,需要我们用心去钻研,才能更好地为患者解除病痛。

就像我最初遇到的那些病人,如果没有准确的诊断和合适的治疗,他们还得继续忍受疾病的折磨。

中医内科学如何运用六经理论辨证施治中医内科学是中医学的重要组成部分,而六经理论则是中医经典《伤寒论》中的核心理论之一。

六经理论为中医内科学的辨证施治提供了独特而有效的指导,帮助医生准确判断病情,制定合理的治疗方案。

六经,即太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴。

六经辨证是将外感病发生、发展过程中所表现的各种症状,依据病邪侵袭的经络、脏腑的盛衰、正气的强弱等情况,进行综合分析,归纳为六个不同的证候类型。

在中医内科学中,太阳病多为外感病的初起阶段。

患者常有恶寒、发热、头项强痛、脉浮等表现。

例如感冒初起,若见上述症状,可判断为太阳病。

此时治疗当以解表散寒为主,常用方剂如麻黄汤、桂枝汤等。

麻黄汤适用于恶寒重、无汗、脉浮紧的风寒表实证;桂枝汤则适用于恶风、有汗、脉浮缓的风寒表虚证。

阳明病多为正邪交争激烈,热盛于内的阶段。

主要表现为高热、大汗、口渴、脉洪大等阳明经证,或腹胀满、便秘、潮热、谵语等阳明腑实证。

对于阳明经证,常用白虎汤清热生津;阳明腑实证则用承气汤类方剂通腑泻热。

少阳病处于半表半里之间,症状表现较为复杂,常见往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕、口苦、咽干、目眩等。

小柴胡汤是治疗少阳病的代表方剂,能和解少阳,扶正祛邪。

太阴病多为脾阳虚衰,寒湿内阻。

患者常出现腹满而吐、食不下、自利、时腹自痛等症状。

治疗以温中散寒、健脾燥湿为主,理中汤是常用方剂。

少阴病主要涉及心肾两脏,有少阴寒化证和少阴热化证之分。

少阴寒化证表现为无热恶寒、脉微细、但欲寐、四肢厥冷等,可用四逆汤回阳救逆;少阴热化证则有心烦不得眠、口燥咽干、舌尖红等,可用黄连阿胶汤滋阴降火。

厥阴病是六经病证的最后阶段,病情较为复杂,多表现为寒热错杂。

常见消渴、气上撞心、心中疼热、饥而不欲食等症状。

乌梅丸是治疗厥阴病的常用方。

在实际的中医内科学临床应用中,六经理论并非孤立地运用,而是与脏腑辨证、气血津液辨证等相互结合。

例如,咳嗽一病,若患者初起恶寒发热、头痛身痛、咳嗽痰稀、鼻塞流涕,可考虑为太阳病,治以解表散寒,宣肺止咳。

中医谈“六经辨证”

中医谈“六经辨证”

六经略谈以后,现在进行简单的六经辨证:这也是我们学伤寒论的辨证,首先要学会分清楚,感冒发作的时候病在哪条经。

第一步:如何辨证病在哪条经?

六经与人体对应区域以及主证提纲:(自己买个经络图或者网上搜一下,看看每条经大致经过的部位)

1、太阳:是在人体最表层的津汗系统。

不仅包含人后背脊椎骨两旁上来的一整条“足太阳膀胱经”,还包含整个人体表面,也就是皮肤毛孔。

万病由风始,感冒时候总是首先风邪或寒邪入侵,身体的皮肤毛孔最先遇到,要把邪气挡在外面,身体马上把毛孔收缩起来。

当病在太阳的时候,病是最浅的,因为病邪刚袭过来,只是攻击到身体表面的位置而已,所以也叫“表证”。

在太阳经的最主要的特征是“怕风”或者“怕冷”,所以讲“有一分恶寒就有一分表证”,意思就是,感冒的时候你首先要问是不是怕冷或者怕风(怕风或者怕冷是程度轻重而已,都是受寒引起的),若有怕冷或怕风,就是人体与病邪还在太阳经交战。

病在太阳,脉是浮的。

(可能是浮紧或者浮缓。

)手一搭到皮肤表面就能够摸到就叫“浮”,比平常的基础脉更在外面也叫“浮”。

脉是个大难题,比较难掌握。

伤寒论里面的脉法其实是比较简单的,但不是理论问题,而是实际操作的时候感知力差的人,比如说我,很难把得出来细微的区别。

其实要掌握把脉,需要做的只一个字“练”。

怎么练:坚持每天早晚摸摸自己的脉,看看有什么不一样。

每天摸摸孩子的脉,饭前饭后也摸一摸,看看有什么不同。

平时摸惯了就知道基础脉是怎样的,到感冒时候脉一变,是浮出来还是沉下去,就会晓得了。

当然我也还没练出来,我找个借口是说我这种病到厥阴,手指头冰冷了十几年的家伙,手感是差到极之极了。

你们不要跟我比,你们都应该会能够练的出来才对。

:)

另外皮肤受寒,汗孔的开合会不正常。

要么是受寒很严重,汗孔

闭合很紧,就是“无汗”;要么是为了排病,身体内部生热,把汗孔蒸开了,就是“有汗”。

无汗和有汗的区别很重要,因为后面会涉及到麻黄的使用要很小心。

若在汗孔已开的情况下使用麻黄,很容易发汗太过伤阳气,甚至出现“大汗亡阳”的危证。

另外谈一点关于咳嗽:虽然肺属于手太阴肺经,但肺主皮毛,感冒病毒攻进来的时候,一定从皮肤进。

所以还在太阳的受邪的时候,肺经其实已经中招了,所以很多咳嗽会兼在太阳病出现。

那感冒时候的咳嗽,就找出病毒的战场是在具体的太阳经还是少阳经还是少阴经,用对应这条经的药方为主方,把病毒解决了,可以同时辨证咳嗽是寒还是热还是有痰饮还是干燥等,加减一些止咳去痰药。

那咳嗽就同时治好了。

所以但凡感冒时并发咳嗽,亦是先找病在哪条经,然后选择相应六经的处方加减使用。

这是感冒世界的咳嗽处理方法。

没有感冒症状的咳嗽那一类,则归类到内伤杂病系统用别的辨证方法,就不是六经辨证了,这里就不谈先。

病在太阳一般还会出现头项强痛,膀胱经沿后背走到后脑勺,所以这些部位都可能很不舒服。

不过很小的孩子根本不会表达。

太阳病再细分有伤寒,中风,温病,风温。

这些等后面到具体方证时候再提。

主妇实用步骤:所以当面临孩子(或自己)感冒发烧的时候,最先检查的情况是:怕风吗(吹到风会不会头难受,不会说话的孩子跟他扇扇子看会不会摇头不要的样子),怕冷吗(是不是跟你要求多穿件衣服,你想给他脱外套他不乐意,或者是要帮他拿开被子他不愿意),如果有其中一样,是有太阳表证;然后让孩子喝点热水多穿一点,再摸颈下的那块背的皮肤(就是高骨下来那一块),是潮湿的还是干燥的,潮湿的为有汗,折腾半天热水也喝了也裹被子了还是干燥的为无汗。

(如果能够每天摸一下孩子的脉,记得住他的基础脉是怎样的,感冒的时候就可以知道脉是不是比平时浮一点,紧一点)。

病在太阳的桂枝汤和麻黄汤证,口一般不会渴,舌苔一般是薄白的。