第一章+热交换器热计算的基本原理

- 格式:pdf

- 大小:428.90 KB

- 文档页数:29

热交换工作原理

在电子设备中,热交换是一种实现在不中断设备工作的情况下更换组件或模块的方法。

热交换的原理是利用设备内部的智能电路和连接机制,使得可以在设备通电状态下,在不影响设备正常工作的情况下进行模块的插拔操作。

热交换的工作原理可以分为以下几个步骤:

1. 检测:设备通过智能电路对欲更换的组件或模块进行检测,包括检测其电源连接情况、通信连接情况以及设备是否正常工作等。

这些检测可以通过设备硬件的监控电路来实现。

2. 隔离:在检测到组件或模块需要更换时,设备会自动将其与设备主体隔离开来。

这可以通过断开电源或关键信号线路来实现,以确保更换过程中不会对设备产生影响。

3. 更换:在将组件或模块与设备主体隔离后,用户可以进行更换操作。

通常情况下,设备会提供一些人性化的设计,例如快速释放按钮或插槽,以便用户更轻松地进行插拔操作。

4. 重新连接:当新的组件或模块插入设备后,设备会自动进行重新连接。

这包括重新建立电源连接、重新建立通信连接以及设备主体对新组件或模块的识别等。

5. 检测确认:设备会通过智能电路再次对更换后的组件或模块进行检测,确保其电源连接和通信连接等都正常。

只有在检测确认无误后,设备才会正常工作。

通过以上的步骤,热交换可以在不中断设备工作的情况下实现组件或模块的更换。

尤其对于对设备连续工作性能要求较高的应用领域,如服务器、网络设备等,热交换技术能够提高设备的可靠性和稳定性,并减少因组件或模块故障而产生的停机时间。

热交换器工作原理

热交换器是一种用于在流体之间传递热量的设备,它广泛应用于工业生产和日

常生活中。

热交换器的工作原理主要包括传热过程和流体流动过程。

首先,让我们来看一下热交换器的传热过程。

热交换器通过传导、对流和辐射

等方式来传递热量。

当两种不同温度的流体经过热交换器时,它们之间会发生热量的交换。

在热交换器内部,通常会设置有许多传热面积较大的传热管或传热片,以增加传热效果。

而流体流经这些传热管或传热片时,热量会通过壁面传递给另一侧的流体,从而实现热量的传递。

其次,让我们来了解一下热交换器的流体流动过程。

热交换器内部的流体流动

通常分为并流和逆流两种方式。

在并流方式下,两种流体分别从两端进入热交换器,在整个传热过程中,它们的流动方向是相同的。

而在逆流方式下,两种流体分别从两端进入热交换器,但它们的流动方向是相反的。

这两种流动方式都有各自的优缺点,可以根据具体的使用情况来选择合适的方式。

此外,热交换器还需要考虑流体的流动阻力和传热效率。

流体在热交换器内部

流动时,会产生一定的流动阻力,这会影响流体的流速和流动状态。

为了减小流动阻力,热交换器通常会采取一些措施,比如优化流道结构、增加传热面积等。

而传热效率则取决于热交换器的设计和制造工艺,包括传热面积、传热介质的选择、流体流动方式等因素。

总的来说,热交换器的工作原理涉及到传热过程和流体流动过程,通过合理设

计和优化结构,可以实现高效的热量传递。

在实际应用中,我们需要根据具体的使用需求来选择合适的热交换器类型和工作参数,以达到最佳的传热效果。

热交换器的工作原理

热交换器是一种用于热量传递的设备,其工作原理是利用流体在不同温度下的传热性质实现热量的传递。

具体而言,热交换器主要由两个独立的流体通道组成,分别为热源流体通道和冷却介质流体通道。

热交换器的工作过程如下:首先,热源流体进入热交换器的热源侧通道,在此通道中流动。

冷却介质流体同时进入热交换器的冷却介质侧通道,同样在此通道中流动。

在流动的过程中,热源流体和冷却介质流体通过热交换器的壁面进行热量的传递。

具体传热的过程如下:首先,热源流体在热源侧通道中流动,在流经热交换器前,其温度较高。

当热源流体通过热交换器的壁面时,其热量会传递给冷却介质流体。

冷却介质流体在冷却介质侧通道中流动,其温度较低。

在经过热交换器的壁面后,冷却介质流体会吸收热源流体传递过来的热量,并且其温度逐渐升高。

这样,热交换器实现了热源流体和冷却介质流体之间的热量传递,使得热源流体的温度降低,而冷却介质流体的温度升高。

通过这种方式,热交换器能够实现能源的回收利用,提高热能利用效率。

总之,热交换器的工作原理是利用流体在不同温度下的传热性质,通过热源流体和冷却介质流体在热交换器中的流动,实现热量的传递和能源的回收利用。

冷却塔逆流闭式热交换器热力计算冷却塔逆流闭式热交换器是一种常用的设备,用于在不同介质之间进行热量传递。

本文将介绍如何进行冷却塔逆流闭式热交换器的热力计算。

1. 热力计算的基本原理在冷却塔逆流闭式热交换器中,热量的传递是通过传热面积、传热系数和温度差来实现的。

传热面积是指两种介质接触的面积,传热系数是介质之间传热的效率,温度差是指介质之间的温度差异。

2. 热力计算的步骤进行冷却塔逆流闭式热交换器的热力计算,需要以下步骤:步骤1:计算传热面积传热面积可以通过以下公式计算:\[A = \frac{Q}{U \cdot \Delta T_{lm}}\]其中,A为传热面积,Q为传热量,U为传热系数,\(\Delta T_{lm}\)为对数平均温差。

步骤2:确定传热系数传热系数是介质之间传热效率的一个参数,可以通过实验或者参考相关文献来确定。

步骤3:计算对数平均温差对数平均温差可以通过以下公式计算:\[\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2})}\]其中,\(\Delta T_1\)和\(\Delta T_2\)分别为两种介质的温度差。

步骤4:计算传热量传热量可以通过以下公式计算:\[Q = U \cdot A \cdot \Delta T_{lm}\]其中,Q为传热量。

3. 示例举个例子来说明热力计算的过程。

假设冷却塔逆流闭式热交换器的传热系数为10 W/ (m2·°C),传热面积为50 m2,两种介质的温度差为20°C。

首先,我们可以通过步骤1计算出对数平均温差:\[\Delta T_{lm} = \frac{20 - 0}{\ln(\frac{20}{0})} =\frac{20}{\ln(\infty)} = 20\]然后,根据步骤4计算传热量:\[Q = 10 \cdot 50 \cdot 20 = \]所以,该冷却塔逆流闭式热交换器的传热量为 W。

换热器原理与设计课后题答案史美中国热交换器原理与设计热交换器:将某种流体的热量以一定的传热方式传递给他种流体的设备。

(2013-2014学年第二学期考题[名词解释])热交换器的分类:按照热流体与冷流体的流动方向分为:顺流式、逆流式、错流式、混流式按照传热量的方法来分间壁式、混合式、蓄热式。

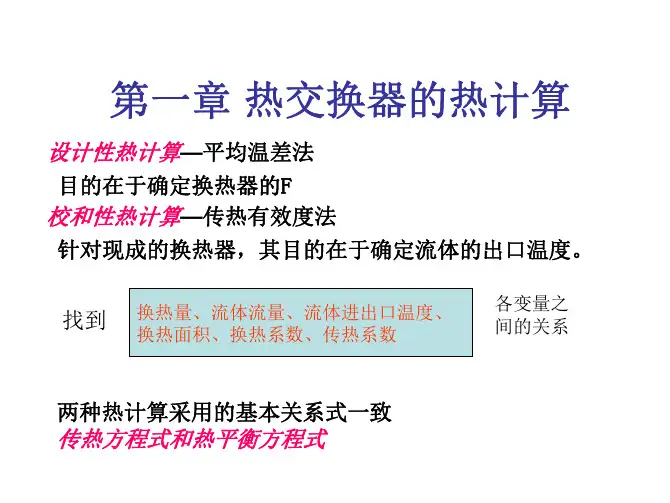

(2013-2014学年第二学期考题[填空])1热交换器计算的基本原理(计算题)热容量(W=Mc):表示流体的温度每改变1C时所需的热量温度效率(P):冷流体的实际吸热量与最大可能的吸热量的比率(2013-2014学年第二学期考题[名词解释])传热有效度(e):实际传热量Q与最大可能传热量Q之比2管壳式热交换器管程:流体从管内空间流过的流径。

壳程:流体从管外空间流过的流径。

<1-2>型换热器:壳程数为1,管程数为2卧式和立式管壳式换热器型号表示法(P43)(2013-2014学年第二学期考题[名词解释])记:前端管箱型式:A-平盖管箱B一--封头管箱壳体型式:一一单程壳体F一一具有纵向隔板的双程壳体H一双分流后盖结构型式:P一一填料函式浮头S一一钩圈式浮头U一一U形管束一-管子在管板上的固定:胀管法和焊接法管子在管板上的排列:等边三角形排列(或称正六边形排列)法、同心圆排列法、正方形排列法,其中等边三角形排列方式是最合理的排列方式。

(2013-2014学年第二学期考题[填空])管壳式热交换器的基本构造: (1)管板(2)分程隔板(3)纵向隔板、折流板、支持板(4)挡板和旁路挡板(5)防冲板产生流动阻力的原因:①流体具有黏性,流动时存在着摩擦,是产生流动阻力的根源;②固定的管壁或其他形状的固体壁面,促使流动的流体内部发生相对运动,为流动阻力的产生提供了条件。

热交换器中的流动阻力:摩擦阻力和局部阻力管壳式热交换器的管程阻力:沿程阻力、回弯阻力、进出口连接管阻力管程、壳程内流体的选择的基本原则: (P74)管程流过的流体:容积流量小,不清洁、易结垢,压力高,有腐蚀性,高温流体或在低温装置中的低温流体。

换热器的工作原理引言:换热器是一种重要的热交换设备,广泛应用于工业生产和能源系统中。

它可以将热能从一个流体传递到另一个流体,实现热量的有效利用。

本文将详细介绍换热器的工作原理及其五个关键部份。

一、热交换原理1.1 热传导换热器通过热传导实现热量的传递。

当两个温度不同的流体通过换热器的热传导面接触时,热量会从高温流体传递到低温流体。

这种热传导过程是通过份子之间的碰撞和传递能量实现的。

1.2 对流换热对流换热是指通过流体的对流传热来实现热量的传递。

当两个流体在换热器内部流动时,它们之间会形成对流层,热量会通过对流层的传递实现从一个流体到另一个流体的传热。

1.3 辐射换热辐射换热是指通过辐射传热来实现热量的传递。

换热器内部的高温表面会辐射出热量,低温表面则会吸收这些热量。

辐射换热不需要介质,可以在真空中传热。

二、换热器的五个关键部份2.1 热交换管道热交换管道是换热器中的核心部份,用于容纳流体并实现热量的传递。

它通常由金属材料制成,具有良好的导热性和耐腐蚀性。

2.2 管束管束是将多个热交换管道固定在一起的部件,通常由支撑板和固定件组成。

管束的设计和创造对换热器的性能和效率有重要影响。

2.3 壳体壳体是换热器的外壳,用于容纳热交换管道和管束。

它通常由金属材料制成,具有足够的强度和密封性,以承受高压和高温环境。

2.4 冷却介质冷却介质是指通过换热器来吸收热量的流体。

它可以是空气、水、油等不同的介质,根据具体应用需求选择合适的冷却介质。

2.5 加热介质加热介质是指通过换热器来释放热量的流体。

它可以是蒸汽、热水、燃气等不同的介质,根据具体应用需求选择合适的加热介质。

三、换热器的工作过程3.1 冷却过程在冷却过程中,冷却介质从外部环境吸收热量,通过换热器的热交换管道和壳体,将热量传递给加热介质,使其温度升高。

3.2 加热过程在加热过程中,加热介质通过换热器的热交换管道和壳体,释放热量给冷却介质,使其温度降低。

3.3 温差调节换热器可以通过调节冷却介质和加热介质的流量和温度来实现温差的调节,以满足不同的工艺需求。

换热器工作原理引言概述:换热器是一种常见的热交换设备,广泛应用于工业生产和日常生活中。

它通过传导、对流和辐射等方式,实现热量的传递和平衡。

本文将详细介绍换热器的工作原理,包括热量传导、对流换热、辐射换热、换热器的类型和应用。

一、热量传导1.1 热传导的基本原理热传导是指热量通过物质内部的分子振动和碰撞传递的过程。

它遵循热量从高温区向低温区传递的规律,符合热力学第二定律。

热传导的速率与物质的导热性能有关,导热性能好的物质能够更快地传递热量。

1.2 热传导的影响因素热传导的速率受到多个因素的影响,包括物质的导热系数、温度差、物质的厚度和面积等。

导热系数是物质传导热量的能力,不同物质的导热系数差异很大。

温度差越大,热传导速率越快。

物质的厚度和面积越大,传导热量的能力越强。

1.3 热传导的应用热传导在换热器中起着重要作用。

通过合理设计换热器的传热面积和材料选择,可以提高热传导效率,实现热量的高效传递。

在工业生产中,热传导广泛应用于蒸汽发生器、冷凝器等热交换设备。

二、对流换热2.1 对流换热的基本原理对流换热是指热量通过流体的对流传递的过程。

在对流换热中,热量通过流体的传导和对流两种方式进行传递。

对流换热的速率与流体的流速、温度差、流体的物性等有关。

2.2 对流换热的影响因素对流换热的速率受到多个因素的影响,包括流体的流速、温度差、流体的物性、流体的流动方式等。

流速越大,对流换热速率越快。

温度差越大,热量传递越快。

流体的物性如导热系数、比热容等也会影响对流换热的效果。

2.3 对流换热的应用对流换热广泛应用于换热器中,例如散热器、冷却塔等。

通过合理设计换热器的流体通道和流速,可以提高对流换热效率,实现热量的快速传递。

在工业生产中,对流换热被广泛应用于空调系统、汽车发动机冷却系统等领域。

三、辐射换热3.1 辐射换热的基本原理辐射换热是指热量通过电磁辐射传递的过程。

所有物体都会发射电磁辐射,辐射的强度与物体的温度有关。