新生儿坏死性小肠结肠炎75例临床分析

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:4

新生儿坏死性小肠结肠炎临床诊疗指南新生儿坏死性小肠结肠炎(NEC)是一种严重的胎儿免疫系统紊乱和肠道损伤引起的疾病。

它是新生儿重症监护病房中最常见的严重疾病之一,也是最主要的致死原因之一、NEC的病因尚不完全清楚,但可能与胎儿早产、吸入胃液、感染等因素有关。

本文将重点介绍NEC的临床诊疗指南。

一、临床表现:1.早产儿或低出生体重儿出现腹部膨胀、喂养困难、呕吐、出血性腹泻等症状。

2.患儿精神状态异常,有发热、呼吸急促等全身症状。

3.腹部触诊可感到肠鸣音减弱或消失、肠鸣音高亢等。

二、诊断:1.临床症状:符合坏死性小肠结肠炎的典型症状。

2.实验室检查:血常规、血生化、凝血功能、C-反应蛋白、D-二聚体等。

3.影像学检查:B超、X线、超声等。

三、治疗原则:1.非手术治疗:早期发现和早期治疗,禁食,并给予双怀疑抗生素治疗(头孢四烯类药物+抗氧化药物)。

2.手术治疗:对于病情恶化、肠道穿孔或坏死等严重情况,应及时进行手术治疗,如肠切除、结肠造瘘等。

四、并发症:1.肠穿孔:导致腹内感染、脓毒症等严重后果。

2.消化道短肠综合征:NEC患儿在手术治疗后,因肠切除,导致消化功能障碍。

3.肝功能不全:NEC患儿常伴有肝功能异常,需及时监测和处理。

五、预防与护理:1.坚持母乳喂养:经过充分母乳喂养后的婴儿患NEC的风险较低。

2.引产儿的保暖:保持室温适宜,避免婴儿感冒,减少疾病发生的机会。

3.早期发现和治疗:对于出现呕吐、腹泻等症状的婴儿,应及时就医。

六、护理措施:1.注意保持婴儿的清洁和保温,保持环境的清洁和通风。

2.加强营养支持,确保水分和营养的补充。

3.监测体温、心率、呼吸等生命体征的变化,及时处理异常情况。

4.积极进行康复训练,促进婴儿的生长发育。

NEC的临床诊疗指南主要包括临床表现、诊断、治疗原则、并发症以及预防与护理等方面。

准确的诊断和早期治疗是提高患儿存活率的关键。

同时,积极进行预防和护理工作,加强婴儿的营养支持和康复训练也是非常重要的。

【典型病例】新⽣⼉坏死性⼩肠结肠炎(NEC)1病例来源:海棠园黄骅开发区博爱医院李清杰病史:早产⼉2病例来源:兰园姜国良⽼师提供病史:早产⼉3病例来源:⽩⽟兰园湘西州⼈民医院叶思⾬⽼师提供病史:早产⼉新⽣⼉坏死性⼩肠结肠炎(NEC)1.概述新⽣⼉坏死性⼩肠结肠炎(Necrotizing enterocolitis,NEC),是⼀种获得性的新⽣⼉肠功能紊乱,是由于发育不全的肠壁黏膜、⾎管受到缺⾎、感染、代谢等因素联合作⽤的刺激,导致严重肠损伤,是新⽣⼉期最常见的胃肠道急症,是⼉童早期死亡的重要原因。

NEC可累及全组⼩肠和结肠,最常发⽣在回肠末端和升结肠近端,近端⼩肠较少受累。

多见于⽣后2-3周的新⽣⼉,早产⼉、低体重⼉、⼈⼯喂养患⼉多见,病因不明,起病急死亡率⾼。

2.病理与影像早期病理表现为肠黏膜及黏膜下层充⾎、⽔肿、出⾎和坏死,影像表现为肠道⽣理性积⽓减少、肠⽓分布不均,病变肠管形态僵直、位置固定,肠间隔增宽。

晩期肠坏死累及肌层和浆膜层,致肠蠕动功能障碍,腹腔渗液增多,影像表现为肠淤张加重或肠⽓少,可见分散浅⼩的⽓液平⾯。

肠壁黏膜坏死破裂可致肠腔内⽓体可进⼊黏膜下层、肌层和浆膜下层,影像表现为肠壁积⽓,是该病重要的X线征象,严重者肠壁可穿孔引起⽓腹。

肠壁静脉破裂,肠壁积⽓可进⼊⾎管内并随⾎流进⼊门静脉系统即门静脉积⽓,影像表现⾃肝门向肝内发散的枯树枝样或线条样透亮影。

3.影像学表现X线:腹部X线平⽚是评估和监测NEC的⾸选检查⽅式,由于病情进展快,及时复査、动态观察对评估病情⾮常重要,有学者建议对可疑NEC的患⼉,每隔6~8h拍摄⼀次腹部X线⽚以明确诊断。

由于本病有肠坏死,容易并发穿孔,上消化道造影、钡剂灌肠造影应禁忌。

①肠管充⽓,肠管充⽓减少或充⽓不均,病变肠管形态僵直,位置较固定②肠间隙,增宽⼤于3mm③动⼒性肠梗阻,肠淤张肠管内可有分散的中⼩⽓液平⾯;④肠壁积⽓,特征性影像表现,发⽣率为75%~85%。

新生儿坏死性小肠结肠炎的临床诊治进展新生儿坏死性小肠结肠炎(neonatal necrotizing enterocolitis,NEC)是新生儿期最常见的、严重的获得性肠道炎症疾病,好发于早产儿、低出生体重儿[1]。

随着医学技术发展,NEC病死率有所下降,但仍是新生儿尤其是早产儿死亡的主要原因之一。

大部分NEC患儿经内科治疗得以治愈,仍有部分患儿需要外科手术干预。

由于NEC病因不明确,临床表现缺乏特征性,手术干预的时机选择目前仍存在较大争议,依然是是小儿外科医生面临的难题。

本文就NEC发生的高危因素、诊治、外科干预、预后等临床相关问题进行阐述。

l 高危因素1.1 早产和低出生体重早产是NEC发生最重要的危险因素,大量研究表明,胎龄、出生体重与NEC的发生率呈反比,胎龄越小,出生体重越低,NEC发生率越高。

超过85%NEC发生于胎龄<32周或出生体重<1500g的早产儿[2],并且出生体重越低,发病率越高。

其发生原因可能与早产儿肠黏膜防御功能不成熟,食物易潴留,血供调节能力差,肠道蠕动功能差,先天免疫能力缺陷等有关。

1.2 菌群失调肠道内菌群失调目前已被公认是NEC发病的高危因素。

早产儿出生后,肠道定植菌种类和数量呈动态变化的过程,但发生NEC时,患儿肠道菌群多样性明显下降。

1.3 喂养NEC一般发生于开始胃肠道喂养后,不恰当的肠内喂养可增加NEC的发病率,如配方奶喂养、混合喂养,加奶速度、喂养量控制不当等 [3]。

1.4 感染许多研究显示,肠道内感染与NEC发生有密切相关性,从 NEC患儿的体液中分离出的微生物中以细菌多见,败血症时细菌大量繁殖并产生毒素,作用于肠道细胞,不成熟的肠道产生大量细胞因子导致集体抗炎和促炎信号途径失衡,引起肠黏膜坏死。

病毒相关性NEC呈现集中、季节性爆发。

导致NEC发生最常见的病毒是轮状病毒。

1.5 输血NEC是否与输血有相关性,目前尚存在争议。

Paul等报道显示,输注浓缩红细胞可增加极低出生体重儿NEC发病率[4]。

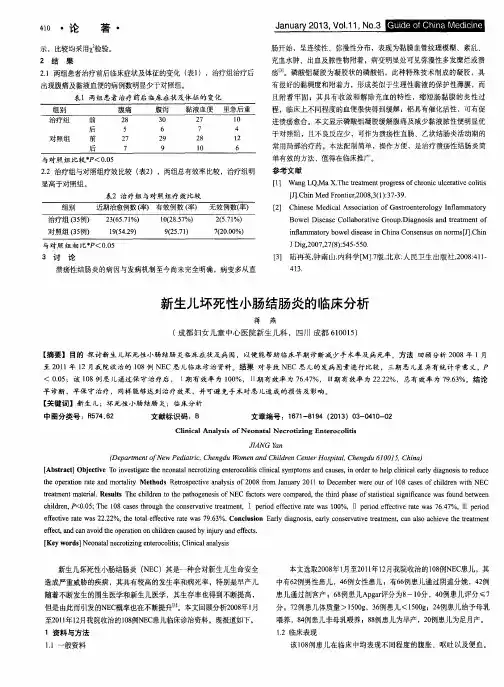

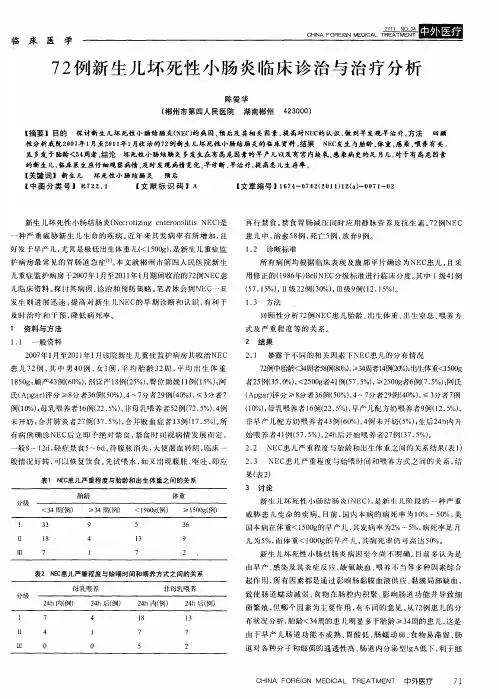

新生儿坏死性小肠结肠炎的临床治疗分析摘要:目的对新生儿坏死性小肠结肠炎患儿分别给予西医与酚妥拉明泵维持治疗措施,并对其治疗效果进行分析对比。

方法将60例新生儿坏死小肠结肠炎患儿(收治时间为2016年10月至2017年10月)纳入本次研究中,根据硬币分组的形式将其分为对照组(西医治疗)与实验组(酚妥拉明泵维持治疗),经治疗后对两组患儿治疗效果及治疗时间进行对比。

结果①经治疗后实验组患儿治疗总有效率96.7%显著高于对照组患儿治疗总有效率70.0%,数据具有统计学意义(P<0.05)。

②实验组患儿治疗时间显著比对照组患儿短数据具有统计学意义(P<0.05)。

结论酚妥拉明泵维持治疗新生儿坏死性小肠结肠炎具有效果好、安全性高的特点,有效的缩短了治疗的时间,值得推广。

关键词:新生儿;坏死性小肠结肠炎;临床效果;酚妥拉明新生儿坏死性小肠结肠炎严重的威胁了新生儿的生命安全,临床表现有腹胀、呕吐、休克等,同时也会伴有肠壁囊样积气,经临床数据研究发现,在新生儿中坏死性小肠结肠炎的发病率约为20%[1]。

在本次研究中对新生儿坏死性小肠结肠炎患儿采取西医与酚妥拉明泵维持治疗措施,讨论其治疗效果,报告如下。

1研究资料与方法1.1研究资料将60例新生儿坏死小肠结肠炎患儿(收治时间为2016年10月至2017年10月)纳入本次研究中,根据硬币分组的形式将其分为对照组与实验组。

对照组患儿30例,男患儿20例,女患儿10例,胎龄27~40周,平均(33.5±5.4)周,体重1500~2900g,平均(2200.0±360.0)g;实验组患儿30例,男患儿21例,女患儿9例,胎龄27~41周,平均(34.0±5.7)周,体重1500~2950g,平均(2225.0±365.0)周。

将两组患儿各数据资料纳入统计学软件中进行分析,其结果显示具有可比性(P>0.05)。

1.2方法对照组患儿采取西医治疗的方式,对患儿实施对症治疗措施,如禁食、胃肠减压、静脉营养、抗感染等措施,对患儿腹胀、便血等症状进行监测,在临床症状有所缓解之后给予糖水,每天为4~6次,每次的剂量为1~2ml,同时对患儿的不良反应进行观察,根据患儿的实际情况慢慢采取母乳喂养的方式。

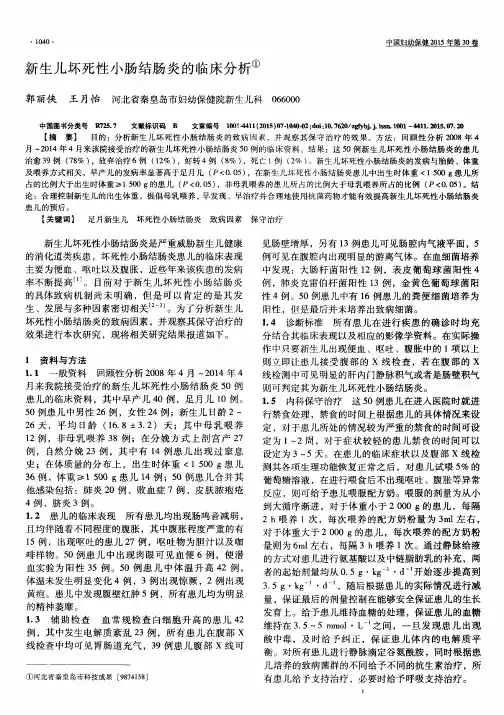

新生儿坏死性小肠结肠炎的临床特点与结局分析摘要:目的分析新生儿坏死性小肠结肠炎的临床特点与相关结局,并分析内部蕴含的危险因素。

方法选择来我院治疗的80名被诊断为NEC的早产儿,并根据治疗的方式将其分为观察组和对照组,观察组的患者并没有接受过手术,对照组的患者已经接受过了手术,并比较两组新生儿的临床特点和相关危险因素。

结果从表1可以看出对照组的预后和归转情况更好,其他一般情况和临床效果都没有表现出任何差别。

结论如果能够借助布洛芬治疗早产儿自然可以最大限度地降低危险因素。

关键词:新生儿;坏死性小肠结肠炎;临床特点;治疗结局引言:根据流行病学调查发现NEC是导致新生儿坏死的最重要的原因,它又被称为新生儿坏死性小肠结肠炎。

有关资料显示美国内部新生儿发生NEC的发病率只有4%,而体重小于<750g的患儿的病死率一度高达80%。

在很早以前就有学者针对早产儿进行了报道,但是目前临床上的发病机制仍然不是非常清楚,大多数学者都认为肠道内部的细菌和不恰当的喂养方式是诱发NEC的重要原因。

此外包括早产、高渗透喂养和胃肠道屏障低下等是诱发NEC的重要原因。

在此背景下本文重点分析新生儿坏死性小肠结肠炎的临床特点和预后的情况。

1.资料与方法1.1临床资料选择在2010年3月-2020年5月在我院接受治疗的80名坏死性结肠炎患儿作为研究对象,并参照目前市面上的《中华新生儿学》的内容来进行诊断。

所有患者的平均胎龄为(35.2±4.3)周,平均出生的体重为(2932.5±642.3)g,平均的发病时间为(123.4±68.3)h。

在这80名患者中男性患者有57例,女性患者有23例。

从发病的季节看在80例患者中春季患者有12例,夏季有18例,秋季有29例,冬季有21例。

从出生的情况可以看出早产的患儿有48例,足月产的患儿有32例。

同样在80名患儿中体重正常的患儿有48例,超重的患儿有32例。

从出生时原发的疾病和并发症发病的情况看伴随窒息者有14例,重症感染者有22例,腹泻患者有17例,溶血病症有5例。

新生儿坏死性小肠结肠炎75例临床分析目的:通过对新生儿坏死性小肠结肠炎(NEC)临床资料的分析,进一步指导临床诊治。

方法:对确诊的75例新生儿坏死性小肠结肠炎的临床资料(包括临床表现与体征、检验检查、治疗及转归等)进行分析。

结果:NEC多发生于早产低体重儿,病初主要表现为腹胀、肠鸣音减弱等非特异性表现,结合腹部平片诊断意义较大,WBC持续增高或降低、PLT降低、CRP后降钙素原增高常提示临床病情严重、预后不良。

结论:对于早产低体重儿,病初可结合腹部平片,必要时连续多次观察腹部平片的变化有助于早期诊断;影像学的改变、感染指标、酸中毒、PLT及全身症状等是NEC评估病情及预后的重要依据,可指导临床治疗。

标签:新生儿;坏死性小肠结肠炎;临床分析新生儿坏死性小肠结肠炎(neonatal neerotizing enterocolitis,NEC)是新生儿重症监护室(NICU)的常见胃肠道急症,是早产儿死亡的主要原因,国内病死率约为10%~50%[1]。

现对本院近期收治的75例NEC患儿进行临床分析。

1 资料与方法1.1 一般资料2011年1-12月本院收治的NEC患儿75例,所有患儿均符合《实用新生儿学》NEC的Bell分期诊断标准[2]。

男52例,女23例,男女比例为2.26:1。

胎龄20×109/L 11例(14.7%)、20×109/L和<4×109/L占26.7%、HB<140 g/L 占42.7%、CRP增高占35.6%、降钙素原增高占50%,提示感染与肠道缺氧缺血是临床常见的疾病基础。

PLT降低、外周血WBC、CRP和降钙素原等感染指标持续增高常提示临床病情严重、预后不良。

NEC发病最终取决于疾病的损伤机制和机体的防御机制的平衡,若前者占优势则造成肠道广泛损伤、黏膜屏障功能破坏导致细菌大量入侵,引起败血症、感染性休克、DIC等[6]。

NEC发病早期很难与败血症鉴别,腹部X线平片对本病的诊断意义极大。

综合治疗新生儿急性坏死性小肠结肠炎的临床疗效分析摘要目的分析和研究综合治疗新生儿急性坏死性小肠结肠炎的临床治疗效果。

方法136例新生儿急性坏死性小肠结肠炎患儿作为研究对象,按照随机分配原则将患儿分为参照组和研究组,各68例。

其中参照组患儿采取保守治疗,研究组患儿采取综合治疗,观察和比较两组患儿的治疗效果。

结果参照组患儿中,显效21例(30.88%),有效38例(55.88%),无效9例(13.24%),治疗总有效率为86.76%(59/68);研究组患儿中,显效37例(54.41%),有效29例(42.65%),无效2例(2.94%),治疗总有效率为97.06%(66/68)。

研究组患儿治疗总有效率明显高于参照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

研究组患儿不良反应发生率为4.41%显著低于参照组的14.71%,差异具有统计学意义(P <0.05)。

结论采用综合治疗新生儿急性坏死性小肠结肠炎,治疗效果显著,安全性高,在临床中值得推广。

关键词急性坏死性小肠结肠炎;新生儿;保守治疗;综合治疗;临床疗效急性坏死性小肠结肠炎作为一种较为常见的肠炎类型,新生儿很容易出现,主要病变位置是小肠,发病急,如果没有及时得到有效治疗会威胁着患儿的生命健康[1]。

本文主要针对本院收治的新生儿急性坏死性小肠结肠炎患儿,采取综合治疗,效果良好,现报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料将本院2015年10月~2016年10月收治的136例新生儿急性坏死性小肠结肠炎患儿作为研究对象,所有患儿的入院检查结果都符合急性坏死性小肠结肠炎诊断标准,男75例,女61例;年龄1~14个月,平均年龄(6.91±3.05)个月。

按照治疗方式的不同将患儿分为参照组和研究组,每组68例。

1. 2 方法参照组患儿采取保守治疗,首先严格控制患儿进食,根据患儿禁食后的具体情况进行针对性治疗。

如果患儿呕吐、腹胀等症状消失可以采取葡萄糖溶液进行肠内营养,在患儿耐受力有所增强后再继续进行母乳喂养[2]。

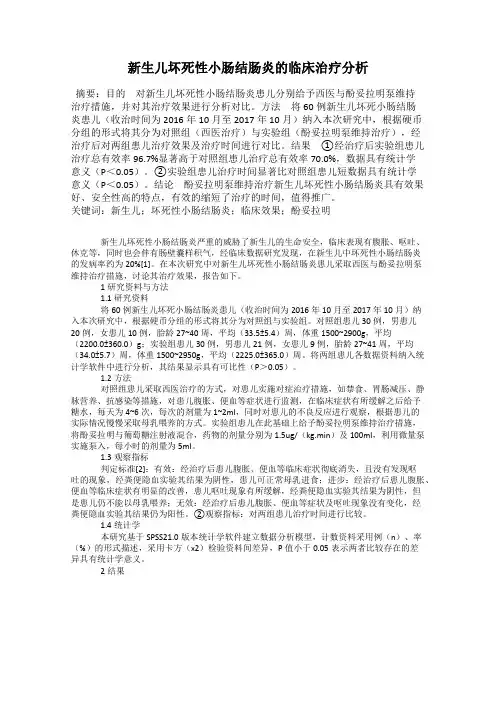

综合治疗新生儿坏死性小肠结肠炎的临床疗效分析【摘要】目的:研究综合治疗法在坏死性小肠结肠炎中所发挥的作用及其临床效果。

方法:选取我院于2013年7月至2015年7月收治的坏死性小肠结肠炎患儿68例,将其随机分为实验组和对照组,为对照组的患儿施以保守治疗,为实验组的患儿施以综合治疗。

在治疗结束后比较两组患儿的治疗有效率。

结果:经过治疗后,实验组患儿的治疗有效率为94.1%,对照组患儿的治疗有效率为76.5%,p<0.05。

结论:综合治疗法在针对新生儿坏死性小肠结肠炎的治疗中能够发挥更大作用,建议临床应用。

【关键词】综合治疗;新生儿;坏死性小肠结肠炎坏死性小肠结肠炎是一种常见的儿科疾病,在新生儿中的死亡率较高。

患有该种疾病的患儿多表现为呕吐、腹胀、便血等症状,严重者甚至会出现休克或死亡,严重威胁着新生儿的生命健康[1]。

近年来,随着医学技术的不断进步,治疗方法也得到了很大程度的改善,为探究综合治疗法在坏死性小肠结肠炎中所发挥的作用,我院对2014年至2015年入院的部分患儿施以综合治疗,现将结果报告如下。

1资料与方法1.1一般资料选取我院于2014年7月至2015年7月入院的坏死性小肠结肠炎患儿68例,经患儿家长同意后将其随机分为实验组和对照组,每组34例。

在实验组中,有男患儿20例,女患儿14例,其孕周在29至39周之间,平均孕周为34.6±4.53周。

患儿出生时的体重在960至3805g 之间,平均体重为1953±423g。

其中剖宫产患儿有15例,顺产患儿有19例。

根据BELL-NEC 分期将患儿分为Ⅰ至Ⅲ级,其中Ⅰ级14例,Ⅱ级12例,Ⅲ级8例。

在对照组中,有男患儿19例,女患儿15例,其孕周在28至38周之间,平均孕周为35.1±4.58周。

患儿出生时的体重在958至3822g之间,平均体重为1962±417g。

其中剖宫产患儿有14例,顺产患儿有20例。

综合治疗新生儿急性坏死性小肠结肠炎的临床疗效分析摘要:目的:探析综合治疗在新生儿急性坏死性小肠结肠炎中的临床疗效。

方法:选择2010年1月至2021年12月期间我院收治的68例急性坏死性小肠结肠炎新生患儿作为研究对象,随机分为参照组和分析组各34例。

参照组患儿采用保守治疗,分析组患儿采取综合治疗,分析并对比两组患儿的临床治疗效果。

结果:分析组患儿的临床治疗有效率经对比明显高于参照组,经验证P<0.05;分析组患儿的并发症发生率经对比明显低于参照组,验证后P<0.05。

结论:在新生儿急性坏死性小肠结肠炎的临床治疗中采取综合治疗方法能有效提高临床治疗有效率,并有助于降低并发症发生率,可持续深入研究并推广应用。

关键词:综合治疗;新生儿;急性坏死性小肠结肠炎;临床疗效引言急性坏死性小肠结肠炎在新生儿中较为多见,为一种获得性病症,属于肠炎类疾病中较为多发的病症,新生儿急性坏死性小肠结肠炎具有发病急的特点,通常发病后情况较为严重[1]。

该疾病的临床表征主要为便血、腹胀等,对新生儿的生命健康带来一定威胁,目前临床治疗中主要采取保守治疗、药物及手术等治疗方法[2]。

文章主要探讨采取综合治疗在新生儿急性坏死性小肠结肠炎中的治疗效果,探析实际应用情况及临床效果等,力图为该疾病的治疗提供更多参考依据。

1.资料和方法1.1一般资料本文中选择2010年1月至2021年12月期间我院收治的68例急性坏死性小肠结肠炎新生患儿作为研究对象,随机分为参照组和分析组各34例。

参照组患儿中男18例、女16例;年龄为2-30d,平均为(16.2±2.8)d。

分析组患儿中男19例、女15例;年龄为3-30d,平均为(16.7±2.7)d。

两组患儿的基本信息资料经对比组间差异不明显,P>0.05,具备较好的对比性。

本文中所有患儿均经临床诊断确诊为急性坏死性小肠结肠炎;两组患儿的监护人及其家属均对本次研究知情且签署了知情同意书;本研究已获得本院伦理委员会的批准。

浅谈新生儿坏死性小肠结肠炎新生儿坏死性小肠结肠炎是新生儿严重的消化道疾病,是由于新生儿窒息、休克、细菌感染、喂养不当等引起的肠道炎症,临床上以腹胀、呕吐、便血、为主要表现, 下面是浅谈新生儿坏死性小肠结肠炎。

腹部平片以肠道充气、肠壁囊样积气为特点,严重者甚至坏死、穿孔,随着对该病的认识的加深和护理,死亡率有所下降,我科从2017年----2017年3月共收治19例,现将护理体会报告如下:1 临床资料我科从2017年----2017年3月共收治19例,均符合《实用儿科学》nec诊断标准。

[1]其中男性12例,女性7例。

胎龄 2 临床观察要点2.1一般观察面色、神志、体温、呼吸、血压的变化,特别是呼吸及外周皮肤花纹及肢端冰冷、体温不升、呼吸暂停、心率减慢等。

2.2密切观察呕吐的情况呕吐物的颜色、为鲜红色、咖啡样色、白色粘液、胆汁,呕吐量增多还是减少。

2.3注意腹胀的变化观察腹胀的程度,如腹胀如鼓、稍腹胀、腹壁张力是增高还是腹软,严重者腹壁可出现红斑及板结。

腹部可触诊有压痛感、腹壁肌张力高有念发感。

胃肠减压对腹胀减轻的作用。

2.4大便的改变观察的颜色,如大便果酱色、墨绿色、无鲜红色。

大便的次数等。

3 护理要点3.1一般护理口腔护理、皮肤护理、体温护理等按新生儿的一般护理常规。

3.2胃肠减压主要目的改善肠壁血液供应,减轻腹胀,防止呕吐物引起的窒息。

保证引流管通畅,各连接处准确,装置密闭,压力保持在正常范围。

注意观察引流颜色,如咖啡色、鲜红色、胆汁等,引流液的量,是进行性的胃内容增多还是逐渐减少。

每日膈1-2小时捏挤引流管避免出现阻塞和扭曲,每24小时更换引流瓶一次,每周更换胃管一次。

3.3预防感染接触婴儿时要洗手干净,每天用500mg/l的含氯消毒剂拖的板一次,做好保护性隔离,拒接床边探视。

3.4新生儿坏死性小肠结肠炎的患儿因禁食而使口腔干燥,容易引起口腔感染,每日用生理盐水或50%的碳酸氢钠溶液做口腔护理。

新生儿坏死性小肠结肠炎75例临床分析

作者:吕爱君等

来源:《中国医学创新》2013年第17期

【摘要】目的:通过对新生儿坏死性小肠结肠炎(NEC)临床资料的分析,进一步指导临床诊治。

方法:对确诊的75例新生儿坏死性小肠结肠炎的临床资料(包括临床表现与体征、检验检查、治疗及转归等)进行分析。

结果:NEC多发生于早产低体重儿,病初主要表现为腹胀、肠鸣音减弱等非特异性表现,结合腹部平片诊断意义较大,WBC持续增高或降低、PLT降低、CRP后降钙素原增高常提示临床病情严重、预后不良。

结论:对于早产低体重儿,病初可结合腹部平片,必要时连续多次观察腹部平片的变化有助于早期诊断;影像学的改变、感染指标、酸中毒、PLT及全身症状等是NEC评估病情及预后的重要依据,可指导临床治疗。

【关键词】新生儿;坏死性小肠结肠炎;临床分析

新生儿坏死性小肠结肠炎(neonatal neerotizing enterocolitis,NEC)是新生儿重症监护室(NICU)的常见胃肠道急症,是早产儿死亡的主要原因,国内病死率约为10%~50%[1]。

现对本院近期收治的75例NEC患儿进行临床分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2011年1-12月本院收治的NEC患儿75例,所有患儿均符合《实用新生儿学》NEC的Bell分期诊断标准[2]。

男52例,女23例,男女比例为

2.26:1。

胎龄

1.2 方法分析75例新生儿坏死性小肠结肠炎的临床资料,包括临床表现与体征、检验检查、治疗及转归等。

2 结果

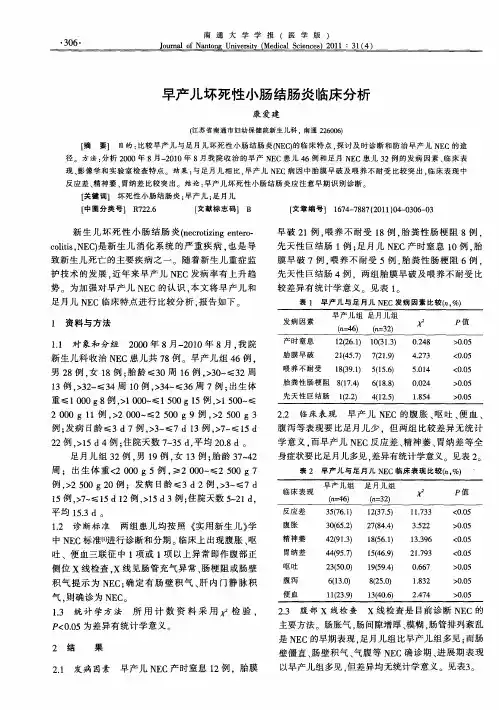

2.1 临床症状及体征发病时伴随体温不稳28例(37.3%)、反应差48例(64%)、呼吸暂停26例(34.7%)、代谢性酸中毒11例(14.7%)、腹胀59例(78.7%)、呕吐18例(24%)、腹泻14例(18.7%)、便血10例(1

3.3%)、肠鸣音减弱或消失60例(80%)、肠鸣音正常11例(15.7%)。

发病时合并的疾病及高危因素:早产儿40例(53.3%),体重

2.2 辅助检查

2.2.1 实验室血WBC>20×109/L 11例(14.7%)、

9例(12%)、HB

2.2.2 腹部X线检查(1)早期:肠管轻度充气、充气减少或不均44例(58.7%),肠管走形僵硬或狭窄12例(16%),肠间隙增厚或模糊36例(48%),胃泡胀气10例

(13.3%);(2)进展期:肠管中度扩张、可见多个液平面23例(30.7%),肠壁囊样积气影像17例(22.7%),门静脉积气影3例(4%),气腹5例(6.7%)、腹腔积液2例

(2.6%);(3)腹片未见异常表现4例(5.3%)。

2.3 治疗所有病例均予以绝对禁食,最少3 d,最长34 d,平均8.5 d;胃肠减压;补充液体和静脉营养;联合第三代类药物和甲硝唑等;加强护理;重症患儿予输注血浆或丙种球蛋白等。

发生气腹、腹膜炎及保守治疗病情继续恶化采取外科手术治疗,手术方法包括:肠造瘘术(9例)、肠切除术(5例)、肠修补术(3例)等。

2.4 转归 75例患儿治愈56例(74.5%)、好转6例(8%)、死亡(包括家长放弃治疗难免死亡病例)13例(17.3%)。

3 讨论

NEC是目前新生儿重症监护室(NICU)最常见的一种胃肠道急症,病因尚未完全明了,目前认为与多种因素相关,早产、肠道缺氧缺血、细菌感染和肠道喂养等是发生NEC的基本条件,当诸多有害因素单独或联合作用,其损伤性超过机能可能耐受的某一阈值足以引发肠道坏死时,就形成了NEC。

NEC可累及胃肠道任何部位,可局限也可广泛,多见于结肠近端和回肠末端。

本组患儿中以低体重儿为主(

NEC多发病于生后1~2周,病情进展较快,主要表现为腹胀(78.7%)、肠鸣音减弱(80%)和腹泻、便血、胃潴留等消化系统症状,全身症状明显时常病情进展迅速。

本组中单一NEC病种发病患儿8例(10.7%),伴随其他疾病和高危因素主要为早产儿和低体重儿,继而为贫血15例(20%)、败血症14例(18.7%)、肺炎13例(17.3%)、肺透明膜病12例(16%)等,本组病例中血培养阳性率较低,以肺炎克雷伯菌为主。

血WBC>20×109/L和

NEC发病早期很难与败血症鉴别,腹部X线平片对本病的诊断意义极大。

早期肠道黏膜及黏膜下层充血、水肿、出血、坏死,影像学表现为肠道轻度胀气、充气不均、肠管僵硬、肠间壁增厚及胃泡充气等。

病情进展期细菌侵入肠壁所产生的气体,表现为或串珠状积气、门静脉积气影,呈现典型NEC的X线征。

合并肠穿孔和腹膜炎可见气腹影和腹腔积液。

临床上NEC常多种X线表现同时出现,本组病例X线表现以轻度为主,肠管轻度充气、充气减少或不均44例(58.7%),肠间隙增厚或模糊36例(48%)。

X线表现的分期并不一定与临床的严重程度成正比,临床上如出现新生儿腹胀、胃储留等,不管有无放射线征,均应怀疑NEC。

多次摄片及连续观察其动态改变有助于NEC的早期诊断及临床病情变化的判断。

影像学的改变、感染指标、酸中毒、PLT及全身症状等是NEC评估病情及预后的重要依据。

国内

近年有学者开始结合腹部超声检查[7]、X量表评分方法[8]协助诊断和评估NEC病情,可作为临床诊断和判断病情提供更多的依据。

临床上疑诊NEC应绝对禁食3~5 d,确诊禁食1~2周或更长,待腹胀、呕吐消失,肠鸣音恢复正常,大便潜血转阴,全身情况好转可恢复饮食。

由生理盐水2 ml开始,逐渐过渡为母乳或稀释奶、等渗奶,每次增加2 ml,忌用高渗奶喂养。

目前有越来越多的实验室和临床试验证实,补充肠道益生菌对于NEC的预防有重要作用[9-10]。

NEC早期微量喂养的利弊和肠内预防性使用抗生素对于减少NEC的发病率目前仍缺乏有效的临床数据。

NEC的内科治疗包括早期应用广谱抗生素,防止败血症、感染性休克和DIC,保护重要脏器功能及营养支持等。

如出现气腹、腹膜炎和保守治疗病情继续恶化,可考虑外科手术治疗,包括腹腔穿刺引流、肠切除、肠造瘘等,但有关手术方式还是有很大争论。

本组病例中有1例痊愈6周后出现肠狭窄,予以肠段切除后症状消失。

NEC治愈后要定期随访,如出现腹胀、呕吐或反复喂养困难等,应及时复诊,排除外科情况。

参考文献

[1]李修晶,石静云,易彬.新生儿坏死性小肠结肠炎预防研究进展[J].中国小儿急救医学,2011,18(5):458-460.

[2]金汉珍,黄德珉,官希吉. 实用新生儿[M]. 第3版. 北京:人民卫生出版社,2003:508-512.

[3]李禄全,余加林,官晓清. 影响新生儿坏死性小肠结肠炎预后的危险因素分析[J]. 中国实用儿科杂志,2004,19(3):165-167 .

[4]罗洁,姜敏,林影.早产儿与足月儿坏死性小肠结肠炎的临床表现及危险性因素分析[J].北京医学,2009,31(17):669-671.

[5]张根岭,景登攀.新生儿坏死性小肠结肠炎81例治疗体会[J].郑州大学学报(医学版),2006,41(5):985-986.

[6]芦惠. 新生儿坏死性小肠结肠炎发病机制的研究进展[J]. 中国当代儿科杂志,2004,6(3):239-241 .

[7]唐毅,计晓娟,杨春江,等.超声诊断新生儿坏死性小肠结肠炎的临床价值[J].第三军医大学学报,2012,34(13):1347-1349.

[8]林慧佳,施丽萍,罗芳,等.腹部X线量表在新生儿坏死性小肠结肠炎中的应用价值[J].中国当代儿科杂志,2012,14(2):97-100.

[9] Khailova L,Dvorak K,Arganbright K M,et al.Bifidobacterium bifidumimproves intestinal integrity in a rat model of necrotizing enterocolitis[J].Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol,2009,297(5):940-949.

[10] Lin H C,Hsu C H,Chen H L,et al.Oral probiotics prevent necrotizing enterocolitis in very low birth weight preterm infants:a multicenter,randomized,controlled trial[J].Pediatrics,2008,122(4):693-700 .

(收稿日期:2013-01-09)(本文编辑:陈丹云)。