惊恐障碍患者生活事件和家庭功能的对照分析

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:4

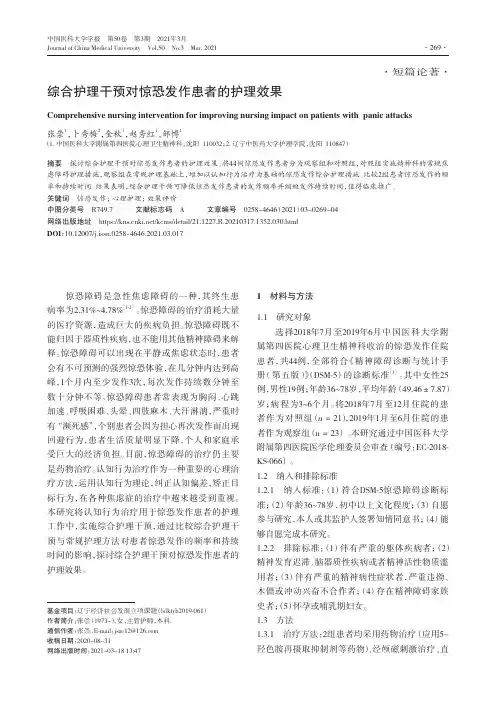

·269·· 短篇论著 ·综合护理干预对惊恐发作患者的护理效果Comprehensive nursing intervention for improving nursing impact on patients with panic attacks 张崇1,卜秀梅2,金秋1,赵秀红1,邹博1(1. 中国医科大学附属第四医院心理卫生精神科,沈阳 110032;2. 辽宁中医药大学护理学院,沈阳 110847) 摘要 探讨综合护理干预对惊恐发作患者的护理效果。

将44例惊恐发作患者分为观察组和对照组,对照组实施精神科的常规焦虑障碍护理措施,观察组在常规护理基础上,增加以认知行为治疗为基础的惊恐发作综合护理措施。

比较2组患者惊恐发作的频率和持续时间。

结果表明,综合护理干预可降低惊恐发作患者的发作频率并缩短发作持续时间,值得临床推广。

关键词 惊恐发作; 心理护理; 效果评价中图分类号 R749.7 文献标志码 A 文章编号 0258-4646 (2021) 03-0269-04网络出版地址 https:///kcms/detail/21.1227.R.20210317.1352.030.html DOI:10.12007/j.issn.0258‐4646.2021.03.017惊恐障碍是急性焦虑障碍的一种,其终生患病率为2.31%~4.78%[1-2]。

惊恐障碍的治疗消耗大量的医疗资源,造成巨大的疾病负担。

惊恐障碍既不能归因于器质性疾病,也不能用其他精神障碍来解释。

惊恐障碍可以出现在平静或焦虑状态时,患者会有不可预测的强烈惊恐体验,在几分钟内达到高峰,1个月内至少发作3次,每次发作持续数分钟至数十分钟不等。

惊恐障碍患者常表现为胸闷、心跳加速、呼吸困难、头晕、四肢麻木、大汗淋漓,严重时有“濒死感”,个别患者会因为担心再次发作而出现回避行为,患者生活质量明显下降,个人和家庭承受巨大的经济负担。

惊恐障碍的诊断标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述惊恐障碍(Panic Disorder)是一种常见的焦虑性精神疾病,以突发、反复出现的恐慌发作为主要特征。

这种恐慌发作常伴随着多种身体症状,如心悸、呼吸困难、出汗等,使患者感到害怕、无助甚至认为自己将要死亡。

惊恐障碍不仅给患者的身体和心理健康带来了重大影响,也给其日常生活和社交功能造成了困扰。

本文将对惊恐障碍的诊断标准进行详细阐述。

首先,我们会对惊恐障碍的定义和特征进行介绍,以帮助读者对此疾病有一个全面的认识。

接着,我们将详细描述惊恐障碍的症状和表现,包括恐慌发作的频率、持续时间以及伴随的身体和心理症状等。

最后,我们将重点关注惊恐障碍的诊断标准,包括国际通用的诊断标准以及相关的评估工具和方法。

通过对惊恐障碍的诊断标准的研究和应用,医生和临床工作者可以更准确地识别和诊断患者是否患有这一精神疾病,为其提供及时有效的治疗和支持。

同时,了解惊恐障碍的诊断标准也有助于患者和其家庭成员更好地理解并应对这一疾病,降低其对患者生活质量的影响。

总之,本文将系统地介绍惊恐障碍的诊断标准,旨在促进对惊恐障碍的认识和理解,提高对患者的诊断水平和治疗效果。

希望读者通过阅读本文能够对惊恐障碍的诊断有一个清晰的认识,从而为相关研究和临床实践提供有益的参考。

1.2文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分概述了本文的主题—惊恐障碍的诊断标准,并介绍了文章的结构和目的。

正文部分进一步展开了惊恐障碍的定义和特征,以及其具体的症状和表现。

结论部分则对惊恐障碍的诊断标准进行总结,并探讨了这些标准的应用和意义。

接下来,本文将逐一展开讨论,以便读者更加全面地了解和掌握惊恐障碍的诊断标准。

1.3 目的本文旨在探讨和介绍惊恐障碍的诊断标准,以促进对该疾病的准确诊断和有效治疗。

通过系统地总结和分析惊恐障碍的定义、特征、症状和表现,我们将详细描述当前被广泛接受的诊断标准。

同时,我们将探讨这些诊断标准的应用和意义,以帮助医务人员和研究人员更好地认识和理解惊恐障碍,为患者提供更准确有效的帮助和支持。

惊恐障碍医学课件xx年xx月xx日•惊恐障碍概述•惊恐障碍的病因•惊恐障碍的诊断目录•惊恐障碍的治疗•惊恐障碍的预防•惊恐障碍研究展望01惊恐障碍概述惊恐障碍是一种常见的心理障碍,表现为反复发作的、不可预测的、突然出现的、强烈的惊恐体验,伴有濒死感或失控感。

定义症状主要症状包括突如其来的恐惧、心悸、出汗、呼吸急促、胸闷、胸痛、头痛、眩晕、感觉异常、手足麻木等。

定义与症状根据不同的调查数据,惊恐障碍的患病率在1.5%-4%之间,女性患病率高于男性。

患病率影响因素惊恐障碍的发病与遗传、神经生物学、心理社会和环境因素有关。

患病率与影响因素惊恐障碍的病程具有不确定性,但一般而言,大多数患者可以在数周到数月内缓解,部分患者病程迁延不愈。

病程预后惊恐障碍的预后良好,但需要积极治疗。

未经治疗的患者复发风险较高。

病程与预后02惊恐障碍的病因惊恐障碍有家族聚集性,一级亲属患病率约高出普通人群2-4倍。

遗传因素神经生物学因素惊恐发作可能与大脑中负责情绪和身体反应的神经递质系统(如肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺等)的异常活动有关。

生物学因素长期生活于应激状态、遭受精神或躯体创伤,可触发惊恐障碍。

应激与创伤人格特质部分患者具有胆小、易担忧、追求完美、不自信等人格特质,这些特质可能使个体易患此病。

心理社会因素如心血管疾病、贫血、糖尿病等躯体疾病可导致或加重惊恐障碍。

诱发因素健康问题如咖啡因、尼古丁、可卡因等物质可诱发惊恐障碍或加重病情。

药物与物质滥用如工作压力、时间紧迫感、任务繁重等环境压力可促使惊恐障碍的发生或加重。

环境压力03惊恐障碍的诊断惊恐障碍的诊断需满足特定的症状标准,如显著的心血管和呼吸系统症状、强烈的恐惧感等。

同时,需要排除其他精神障碍和躯体疾病。

诊断标准诊断流程诊断惊恐障碍需要进行详细的病史询问、体格检查和必要的实验室检查,如心电图、甲状腺功能检查等。

根据检查结果,医生综合考虑作出诊断。

诊断标准与流程惊恐障碍需与其他精神障碍如广泛性焦虑障碍、社交恐惧症等进行鉴别。

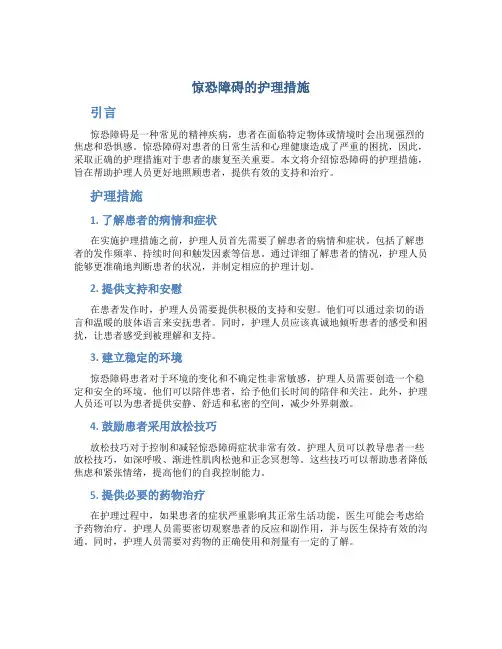

惊恐障碍的护理措施引言惊恐障碍是一种常见的精神疾病,患者在面临特定物体或情境时会出现强烈的焦虑和恐惧感。

惊恐障碍对患者的日常生活和心理健康造成了严重的困扰,因此,采取正确的护理措施对于患者的康复至关重要。

本文将介绍惊恐障碍的护理措施,旨在帮助护理人员更好地照顾患者,提供有效的支持和治疗。

护理措施1. 了解患者的病情和症状在实施护理措施之前,护理人员首先需要了解患者的病情和症状。

包括了解患者的发作频率、持续时间和触发因素等信息。

通过详细了解患者的情况,护理人员能够更准确地判断患者的状况,并制定相应的护理计划。

2. 提供支持和安慰在患者发作时,护理人员需要提供积极的支持和安慰。

他们可以通过亲切的语言和温暖的肢体语言来安抚患者。

同时,护理人员应该真诚地倾听患者的感受和困扰,让患者感受到被理解和支持。

3. 建立稳定的环境惊恐障碍患者对于环境的变化和不确定性非常敏感,护理人员需要创造一个稳定和安全的环境。

他们可以陪伴患者,给予他们长时间的陪伴和关注。

此外,护理人员还可以为患者提供安静、舒适和私密的空间,减少外界刺激。

4. 鼓励患者采用放松技巧放松技巧对于控制和减轻惊恐障碍症状非常有效。

护理人员可以教导患者一些放松技巧,如深呼吸、渐进性肌肉松弛和正念冥想等。

这些技巧可以帮助患者降低焦虑和紧张情绪,提高他们的自我控制能力。

5. 提供必要的药物治疗在护理过程中,如果患者的症状严重影响其正常生活功能,医生可能会考虑给予药物治疗。

护理人员需要密切观察患者的反应和副作用,并与医生保持有效的沟通。

同时,护理人员需要对药物的正确使用和剂量有一定的了解。

6. 建立支持网络患者在应对惊恐障碍时,家人和朋友的支持是非常重要的。

护理人员可以帮助患者建立健康的支持网络,鼓励患者与家人和朋友沟通交流。

此外,护理人员还可以介绍一些专业的支持组织和社区资源,让患者可以获得更全面的帮助和支持。

总结惊恐障碍是一种常见但却容易被忽视的精神疾病。

惊恐障碍到医院的时候,我的感觉好了许多,但感到浑身无力,医生检查没有发现问题,心电图也正常。

医生说我可能是白天学习太紧张引起的。

医生的话消除了我的顾虑。

可这仅维持了一二天,以后又反复多次发作。

尽管我知道这不是心脏病发作,也不会造成伤害,可仍然对所经历的情景感到恐惧,变得不敢坐车了。

案例:某女,29岁,初小文化,工人,已婚。

已反复发作阵发性暴怒、捶胸、撕衣、毁物、狂奔,伴哭闹等9年余。

病人病前系某缝纫厂临时工,平素热心能干、能说会道、乐于助人,尤其热衷于帮助他人料理红白喜事,且往往在其中扮演主角;但又因爱管闲事、喜说三道四而惹人厌恶。

因此,周围熟人虽受其益却贬其人,故人际关系较差。

首次发病前病人刚刚生育,有感于生育后无人前来探视,先是委屈伤心,继而愤恨不满,心情极差。

就在此产褥期中,恰逢工厂通知,解雇了她的临时工作,病人闻讯后初时沉默不语,双眼凝视前方,表情茫然,片刻之后开始抽泣,但不久就骤然停止,掀开被子,扔下新生儿,从床上一跃而起,狂呼乱叫,向门外冲去。

病人一反弱不禁风的常态,披头散发,拳脚并用,连撕带咬,横冲直撞。

后经众人七手八脚将其制住,锁于房中。

病人在房内捶胸顿足、撕扯衣服、哭天喊地、打门砸窗,又以头撞墙。

后经反复劝慰,才痛哭一场后昏昏入睡。

次日醒后如常,洗漱梳妆,让家人去厂里询问解雇她的原因。

此时能大致回忆发病过程,但否认曾甩开孩子、咬伤丈夫。

此后,病人常感头痛、头昏、心烦、失眠。

后进入另一工厂,仍喜抛头露面、说长道短,但不像以前那样乐于助人。

恐慌症的症状与原因恐慌症,也被称为惊恐障碍,是一种常见的焦虑症状,表现为反复和突然发作的恐慌发作。

这些发作通常伴随着强烈的身体和心理症状,如心悸、呼吸困难、胸闷、头晕、出汗、失去控制感、恐惧死亡等。

恐慌症对患者的生活造成了严重的影响,限制了他们的日常活动和社交交往。

本文将探讨恐慌症的症状和原因,以帮助我们更好地理解和应对这一心理障碍。

一、症状1. 身体症状:恐慌发作常伴随着剧烈的生理反应,如心悸、胸闷、呼吸困难、头晕、出汗等。

患者可能感到自己即将窒息或心脏病发作,这种强烈的生理反应常常加重了他们的恐慌感。

2. 心理症状:恐慌症患者在发作期间会经历强烈的恐惧和焦虑,他们可能感到失去控制、失去理智或即将死亡。

这种强烈的心理压力会导致他们逐渐回避可能引发恐慌发作的情境,从而限制了他们的日常活动和社交交往。

3. 恐慌发作的频率和持续时间:恐慌症的发作通常是突然而且无明显的诱因,持续时间一般在几分钟到几十分钟不等。

患者可能会经历多次恐慌发作,这种频繁的发作会进一步加重他们的焦虑和恐惧。

二、原因1. 遗传因素:研究发现,恐慌症在一定程度上与遗传有关。

家族史上有恐慌症的人更容易患上这种疾病,这表明基因可能在恐慌症的发病中起着一定的作用。

2. 生理因素:恐慌症的发生与人体的生理机制有关。

研究表明,恐慌发作与大脑中的恐惧回路有关,包括杏仁核和前额叶皮质等区域。

这些区域的功能异常可能导致恐慌症的发生。

3. 生活事件和心理因素:生活中的一些压力事件,如工作压力、人际关系问题、家庭困扰等,可能成为恐慌症的诱因。

此外,个体的心理因素,如个性特点、应对方式等,也会影响恐慌症的发生。

4. 焦虑增强循环:恐慌症常常伴随着焦虑增强循环的形成。

即恐慌发作引发了患者的强烈焦虑,而这种焦虑又进一步加重了恐慌发作的发生和频率。

这种循环可能导致恐慌症的持续存在和恶化。

三、应对策略1. 寻求专业帮助:恐慌症是一种严重的心理障碍,需要专业心理学家或精神科医生的帮助。

惊恐障碍严重度量表(PDSS)估的时间段:1个月其它(说明)_______________1.惊恐发作的频率,包括有限症状的发作0=没有惊恐发作或有限症状的发作1=轻度,平均1周少于1次完整的发作,且有限症状的发作最多每天1次2=中度,1周1次或2次完整发作,和/或每天多次有限症状的发作3=严重,1周2次以上完整发作,但平均不超过每天1次4=极度,每天1次以上的惊恐发作,有发作的日子多于不发作的日子2.惊恐发作时苦恼,包括有限症状发作0=无惊恐发作或有限症状的发作,或发作时无苦恼1=轻度苦恼,但能继续活动,几乎没有或完全没有影响2=中度苦恼,但仍能控制,能够继续活动,和/或能够维持注意力,但感到有困难3=严重,显著的苦恼和影响,失去注意力,和/或必须停止活动,但仍能留在房间里或那个环境中4=极度,严重和丧失能力的苦恼,必须停止活动,如有可能就会离开房间或那个环境,否则,不能集中注意力,极度苦恼3.预期性焦虑的严重度(惊恐发作相关的害怕,恐惧或担心)0=不担心惊恐发作1=轻度,对惊恐发作偶尔有害怕、担心或惶惶不安2=中度,经常担心,害怕或惶惶不安,但有时候没有焦虑。

生活方式有注意得到的改变,但焦虑仍然可控,总体功能不受影响3=严重,对惊恐有持续的害怕,担心或惶惶不安,显著地干扰注意力,影响有效功能。

4=极度,几乎持续和致残性的焦虑,因为对惊恐发作的害怕,担心或惶惶不安,不能执行重要的任务4.场景害怕和或/回避0=无,无害怕或回避1=轻度,偶尔的害怕和/或回避,但通常能面对或忍受。

生活方式只有很小或没有改变2=中度,注意得到的害怕和/或回避,但仍能控制,回避所害怕的场景,但有人陪伴就能面对,生活方式有些改变,但总的功能未受损3=严重,广泛的回避;生活方式的实质性改变就是需要有人陪伴,一般活动有困难4=极广泛的致残性的害怕和/或回避。

不得不广泛改变生活方式,不执行重要任务5.与惊恐相关感觉的害怕/回避0=没有害怕或回避会触发痛苦躯体感觉的场景或活动1=轻度,偶尔害怕和/回避。

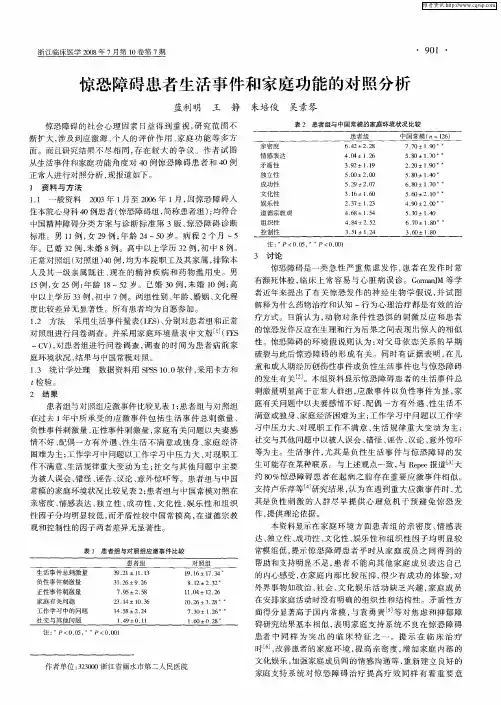

惊恐障碍患者生活事件和家庭功能的对照分

析

作者:蓝利明王静朱培俊吴素琴

【关键词】惊恐

惊恐障碍的社会心理因素日益得到重视,研究范围不断扩大,涉及到应激源、个人的评价作用、家庭功能等多方面。

而且研究结果不尽相同,存在较大的争议。

作者试图从生活事件和家庭功能角度对40例惊恐障碍患者和40例正常人进行对照分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2003年1月至2006年1月,因惊恐障碍入住本院心身科40例患者(惊恐障碍组,简称患者组);均符合中国精神障碍分类方案与诊断标准第3版、惊恐障碍诊断标准。

男11例,女29例;年龄24~50岁。

病程2个月~5年。

已婚32例,未婚8例。

高中以上学历32例,初中8例。

正常对照组(对照组)40例,均为本院职工及其家属,排除本人及其一级亲属既往、现在的精神疾病和药物滥用史。

男15例,女25例;年龄18~52岁。

已婚30例,未婚10例;高中以上学历33例,初中7例。

两组性别、年龄、婚姻、文化程度比较差异无显著性。

所有患者均为自愿参加。

1.2 方法

采用生活事件量表(LES)、分别对患者组和正常对照组进行问卷调查。

并采用家庭环境量表中文版[1](FES-CV),对患者组进

行问卷调查,调查的时间为患者病前家庭环境状况,结果与中国常模对照。

1.3 统计学处理

数据资料用SPSS 10.0软件,采用卡方和t检验。

2 结果

患者组与对照组应激事件比较见表1;患者组与对照组在过去1年中所承受的应激事件包括生活事件总刺激量、负性事件刺激量、正性事件刺激量,家庭有关问题以夫妻感情不好、配偶一方有外遇、性生活不满意或独身、家庭经济困难为主;工作学习中问题以工作学习中压力大、对现职工作不满意、生活规律重大变动为主;社交与其他问题中主要为被人误会、错怪、诬告、议论、意外惊吓等。

患者组与中国常模的家庭环境状况比较见表2;患者组与中国常模对照在亲密度、情感表达、独立性、成功性、文化性、娱乐性和组织性因子分均明显较低,而矛盾性较中国常模高,在道德宗教观和控制性的因子两者差异无显著性。

表1 患者组与对照组应激事件比较(略)注:*P<0.05,**P<0.001

表2 患者组与中国常模的家庭环境状况比较(略)注:*P<0.05,**P<0.001 3 讨论

惊恐障碍是一类急性严重焦虑发作,患者在发作时常有濒死体验,临床上常容易与心脏病误诊。

GormanJM等学者近年来提出了有关惊恐发作的神经生物学假说,并试图解释为什么药物治疗和认知-行为心理治疗都是有效的治疗方式。

目前认为,动物对条件性恐惧的

刺激反应和患者的惊恐发作反应在生理和行为后果之间表现出惊人的相似性。

惊恐障碍的环境假说则认为:对父母依恋关系的早期破裂与此后惊恐障碍的形成有关。

同时有证据表明,在儿童和成人期经历创伤性事件或负性生活事件也与惊恐障碍的发生有关[2]。

本组资料显示惊恐障碍患者的生活事件总刺激量明显高于正常人群组,应激事件以负性事件为显,家庭有关问题中以夫妻感情不好、配偶一方有外遇、性生活不满意或独身、家庭经济困难为主;工作学习中问题以工作学习中压力大、对现职工作不满意、生活规律重大变动为主;社交与其他问题中以被人误会、错怪、诬告、议论、意外惊吓等为主。

生活事件,尤其是负性生活事件与惊恐障碍的发生可能存在某种联系。

与上述观点一致,与Repee报道[3]大约80%惊恐障碍患者在起病之前存在重要应激事件相似。

支持卢乐萍等[4]研究结果,认为在遇到重大应激事件时,尤其是负性刺激的人群尽早提供心理危机干预避免惊恐发作,提供理论依据。

本资料显示在家庭环境方面患者组的亲密度、情感表达、独立性、成功性、文化性、娱乐性和组织性因子均明显较常模组低,提示惊恐障碍患者平时从家庭成员之间得到的帮助和支持明显不足,患者不能向其他家庭成员表达自己的内心感受,在家庭内部比较压抑,很少有成功的体验,对外界事物如政治、社会、文化娱乐活动缺乏兴趣,家庭成员在安排家庭活动时没有明确的组织性和结构性。

矛盾性方面得分显著高于国内常模,与袁勇贵[5]等对焦虑和抑郁障碍研究结果基本相似,表明家庭支持系统不良在惊恐障碍患者中同样为突出的临。