2013届高考生物一轮复习课件:必修3 17.2群落的结构和演替

- 格式:ppt

- 大小:1.57 MB

- 文档页数:50

2013届高考一轮复习生物课时提能训练:群落的结构和演替(人教版)(45分钟 100分)一、选择题(共12小题,每小题5分,共60分)1.下列有关群落的叙述,错误的是( )A.研究种群是研究群落的基础B.不同群落的物种数目是不同的C.群落水平上研究的问题就是研究群落的丰富度D.任何一个群落中的物种,都不可能是随机地聚集在一起的2.(2011·海南高考)南极冰藻是以硅藻为主的一大类藻类植物,长期生长在南极海冰区-2 ℃~4 ℃的环境中,其最适生长温度为2℃。

磷虾主要以南极冰藻为食,企鹅主要以磷虾为食。

自1975年以来,磷虾种群密度下降高达80%。

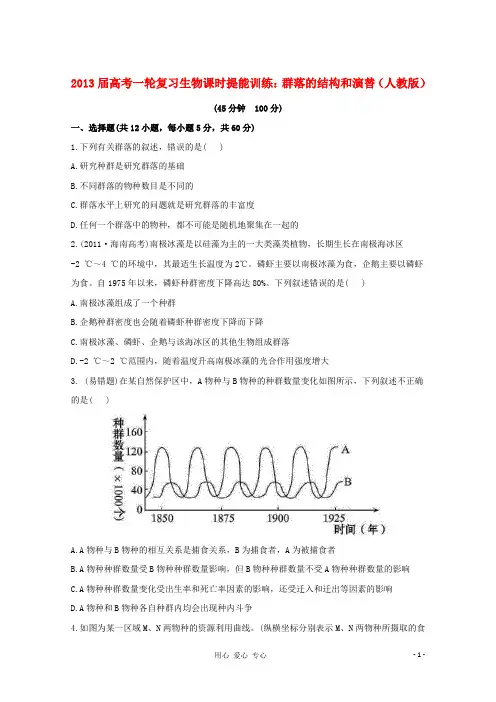

下列叙述错误的是( )A.南极冰藻组成了一个种群B.企鹅种群密度也会随着磷虾种群密度下降而下降C.南极冰藻、磷虾、企鹅与该海冰区的其他生物组成群落D.-2 ℃~2 ℃范围内,随着温度升高南极冰藻的光合作用强度增大3.(易错题)在某自然保护区中,A物种与B物种的种群数量变化如图所示,下列叙述不正确的是( )A.A物种与B物种的相互关系是捕食关系,B为捕食者,A为被捕食者B.A物种种群数量受B物种种群数量影响,但B物种种群数量不受A物种种群数量的影响C.A物种种群数量变化受出生率和死亡率因素的影响,还受迁入和迁出等因素的影响D.A物种和B物种各自种群内均会出现种内斗争4.如图为某一区域M、N两物种的资源利用曲线。

(纵横坐标分别表示M、N两物种所摄取的食物数量和种类)其中表述正确的是( )A.曲线不重叠时,M与N不存在竞争B.b越大,生物适应环境能力越弱C.d<b时,M与N竞争激烈D.M、N将呈现“J”型增长5.(2011·全国卷)某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是( )A.草坪和树林中的动物都具有分层现象B.草坪和树林中的动物都没有分层现象C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象D.草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象6.关于“土壤中小动物类群丰富度的研究”的说法,错误的是( )A.对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应记录下它们的特征B.许多土壤小动物有较强的活动能力,可采用标志重捕法进行调查C.利用小动物的避光避热性,可采用带灯罩的热光源收集样土中的小动物D.可分别在白天和晚上取同一地块的土样,调查不同时间土壤中小动物丰富度7.(2012·宣城模拟)下列有关生物群落演替的叙述错误的是( )A.在生物群落发展变化过程中,一个群落被另一个群落代替的过程B.演替过程中由草本植物阶段渐变为灌木阶段,主要原因是灌木较为高大,能获得更多阳光C.群落演替主要有初生演替和次生演替两种类型,火灾后的草原、过量砍伐的森林、冰川泥地上进行的演替都属于次生演替D.群落演替的根本原因是群落内部因素的变化8.(2012·安徽名校联考)一场大火将某地的森林彻底烧毁,在以后漫长的时间中,在原林地上形成了杂草地、灌木丛、最后形成了以白桦为主的阔叶林。

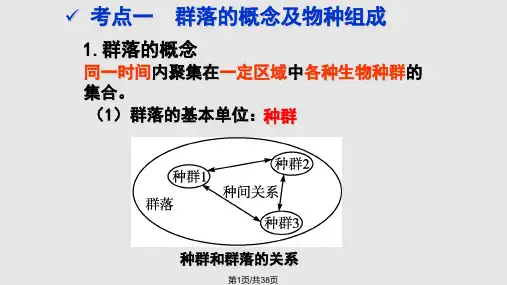

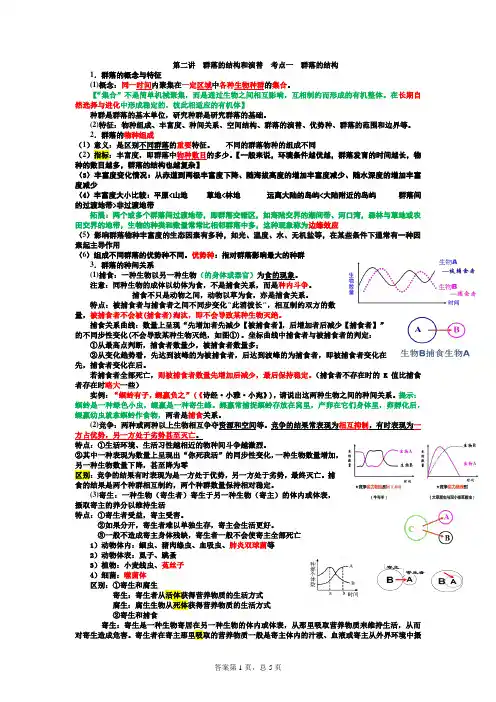

第二讲群落的结构和演替考点一群落的结构1.群落的概念与特征(1)概念:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。

【“集合”不是简单机械聚集,而是通过生物之间相互影响,互相制约而形成的有机整体。

在长期自然选择与进化中形成稳定的,彼此相适应的有机体】种群是群落的基本单位,研究种群是研究群落的基础。

(2)特征:物种组成、丰富度、种间关系、空间结构、群落的演替、优势种、群落的范围和边界等。

2.群落的物种组成(1)意义:是区别不同群落的重要特征。

不同的群落物种的组成不同(2)指标:丰富度,即群落中物种数目的多少。

【一般来说,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种的数目越多,群落的结构也越复杂】(3)丰富度变化情况:从赤道到两极丰富度下降、随海拔高度的增加丰富度减少、随水深度的增加丰富度减少(4)丰富度大小比较:平原<山地草地<林地远离大陆的岛屿<大陆附近的岛屿群落间的过渡地带>非过渡地带拓展:两个或多个群落间过渡地带,即群落交错区,如海陆交界的潮间带、河口湾,森林与草地或农田交界的地带,生物的种类和数量常常比相邻群落中多,这种现象称为边缘效应(5)影响群落物种丰富度的生态因素有多种,如光、温度、水、无机盐等,在某些条件下通常有一种因素起主导作用(6)组成不同群落的优势种不同。

优势种:指对群落影响最大的种群3.群落的种间关系(1)捕食:一种生物以另一种生物(的身体或器官)为食的现象。

注意:同种生物的成体以幼体为食,不是捕食关系,而是种内斗争。

捕食不只是动物之间,动物以草为食,亦是捕食关系。

特点:被捕食者与捕食者之间不同步变化“此消彼长”,相互制约双方的数量,被捕食者不会被(捕食者)淘汰,即不会导致某种生物灭绝。

捕食关系曲线:数量上呈现“先增加者先减少【被捕食者】,后增加者后减少【捕食者】”的不同步性变化(不会导致某种生物灭绝,如图①)。

坐标曲线中捕食者与被捕食者的判定:①从最高点判断,捕食者数量少,被捕食者数量多;②从变化趋势看,先达到波峰的为被捕食者,后达到波峰的为捕食者,即被捕食者变化在先,捕食者变化在后。