合成孔径雷达的物理原理及其在军事上的应用

- 格式:pdf

- 大小:136.79 KB

- 文档页数:3

合成孔径雷达原理合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)是一种通过合成长天线来实现高分辨率雷达成像的技术。

它利用雷达信号的相位信息和干涉技术,可以在地面上合成一条长天线,从而实现高分辨率的成像。

合成孔径雷达具有全天候、全天时、高分辨率和独立于天气的特点,因此在地质勘探、军事侦察、环境监测等领域有着广泛的应用。

合成孔径雷达的原理是利用飞行器、卫星等平台通过发射雷达信号并接收回波,然后利用信号处理技术进行合成孔径成像。

一般来说,合成孔径雷达通过多次发射雷达信号,并在不同位置接收回波,然后利用这些回波数据进行处理,最终得到高分辨率的雷达图像。

这种成像技术可以克服传统雷达受天线尺寸限制而无法获得高分辨率图像的问题,因此在远距离观测和高分辨率成像方面具有显著的优势。

合成孔径雷达的成像原理是通过利用多个回波数据进行信号处理,从而合成一条长天线,实现高分辨率的成像。

在这个过程中,需要对回波数据进行时域和频域处理,包括距离压缩、运动补偿、多普勒频率补偿等。

这些处理步骤可以有效地提高合成孔径雷达的成像质量,同时也增加了数据处理的复杂性。

合成孔径雷达的原理是基于雷达信号的相位信息和干涉技术,通过合成长天线实现高分辨率的成像。

在信号处理方面,合成孔径雷达需要进行大量的数据处理和计算,因此对计算能力有着较高的要求。

同时,合成孔径雷达还需要考虑平台运动对成像质量的影响,需要进行运动补偿和多普勒频率补偿等处理,以保证成像的准确性和稳定性。

总的来说,合成孔径雷达是一种利用合成长天线实现高分辨率雷达成像的技术,具有全天候、全天时、高分辨率和独立于天气的特点。

它的原理是利用雷达信号的相位信息和干涉技术,通过多次发射雷达信号,并在不同位置接收回波,然后利用信号处理技术进行合成孔径成像。

合成孔径雷达在地质勘探、军事侦察、环境监测等领域有着广泛的应用前景,是一种非常重要的遥感成像技术。

合成孔径长度合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是一种利用微波射线成像的技术,通过利用目标反射回来的电磁波信号,从而获取反射体的距离、速度和方向等信息。

合成孔径雷达技术主要应用在军事、航天、地球科学、地球资源等领域。

其中,合成孔径雷达的重要参数是合成孔径长度,本文就合成孔径长度进行详尽论述。

1. 合成孔径雷达成像原理合成孔径雷达的分辨率一般由以下三个因素所影响:(1)发射频率。

由于发射频率越高,其波长越短,因此对于距离相同的目标,发射频率越高,其分辨率也越高。

(2)接收天线的大小。

天线大小越大,则接收信号的能力也会越强,因此其分辨率也会越高。

(3)合成孔径长度。

合成孔径长度是用于表示SAR图像分辨率的一个重要参数。

当合成孔径长度越大时,其所形成的图像分辨率越高。

合成孔径雷达的合成孔径长度(Synthetic Aperture Length)是合成孔径雷达成像分辨率的重要参数之一。

合成孔径长度是指从雷达发射天线到雷达接收天线所经过的距离。

合成孔径长度越大,则所形成的SAR图像的分辨率也越高。

合成孔径雷达的合成孔径长度一般有两种不同的定义方式,分别是实际合成孔径长度(Actual Synthetic Aperture Length)和等效合成孔径长度(Equivalent Synthetic Aperture Length)。

等效合成孔径长度是指将距离不同的反射体所接受到的信号利用计算的方法,将其处理成一条等价于以某一距离为合成孔径长度时所接受到的信号。

等效合成孔径长度多应用在机载雷达上,使得机载雷达系统可以在有限的距离条件下,获得更高分辨率的SAR图像。

综上,合成孔径长度是合成孔径雷达成像分辨率的重要参数之一。

实际合成孔径长度和等效合成孔径长度是两种不同的定义方式。

合成孔径雷达技术在军事、航天、地球科学、地球资源等领域有广泛的应用,未来随着技术的不断提高,合成孔径雷达技术的应用将会越来越广泛。

合成孔径技术的原理及应用合成孔径技术(Synthetic Aperture Radar,缩写为SAR)是一种使用雷达波束合成的方法,通过在雷达接收过程中利用平行移动的目标,以提高雷达图像的空间分辨率。

合成孔径雷达通过利用飞机、卫星或无人机的平行运动,将其接收到的雷达信号进行时间和空间的整合,从而获得高分辨率的地面图像。

其背后的原理是利用接收到的雷达波的相位信息,直接或间接地计算出目标场景的反射特性。

合成孔径雷达的工作原理主要包括以下几个步骤:1. 发射雷达波束:合成孔径雷达首先发送短脉冲的雷达波束到地面目标。

2. 接收回波信号:雷达波束在击中目标后,部分能量会被目标反射回来,并由雷达接收到。

接收到的信号包含了目标的形状和反射特性等信息。

3. 记录接收信号:接收到的信号经过放大和滤波等处理后,数传回地面进行记录。

4. 拼接信号:重复以上步骤,雷达发射多个波束,每个波束之间的位置有微小变化。

然后将所有接收信号进行记录,并按照波束的位置进行排列。

5. 合成图像:将所有记录的信号进行处理,包括相位校正、滤波和频谱分析等,最终将它们合成成一幅高分辨率的图像。

合成孔径雷达的应用非常广泛。

例如:1. 地质勘探:合成孔径雷达可用于勘探地下矿藏。

通过分析地下的反射信号,可以确定地下矿藏的位置、类型和大小等信息。

2. 海洋观测:合成孔径雷达可用于监测海洋表面的风浪情况,以及测量海洋的波浪和潮汐等参数。

3. 气象预测:合成孔径雷达可以用于测量大气中的降水量、降雪量和冰雹等,为天气预测和气候研究提供重要数据。

4. 地表变化监测:由于合成孔径雷达可以获取高分辨率的地表图像,因此可以用于监测土地利用变化、城市扩张和自然灾害等。

5. 军事侦察:合成孔径雷达具有高分辨率和覆盖范围广的特点,因此可用于军事侦察和目标识别。

6. 精准导航:合成孔径雷达可用于航空和航海领域,提供精确的导航和定位数据。

总结来说,合成孔径雷达技术通过利用波束合成方法,能够提供高分辨率和宽覆盖范围的地面图像,具有广泛的应用前景。

合成孔径雷达成像技术及应用合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是一种基于雷达技术的成像方法。

它利用了雷达回波信号的相位差异来合成一个大型的接收器孔径,从而提高雷达的分辨率和成像质量。

合成孔径雷达成像技术在军事、航空航天、地质勘探、环境监测等领域有着广泛的应用。

合成孔径雷达技术的基本原理是利用雷达发射信号与目标反射回来的信号之间的相对运动,通过对多个回波信号进行叠加处理,实现高分辨率的成像。

相对于传统雷达,合成孔径雷达不需要像传统雷达一样依赖于电磁波的波束扫描来进行探测,而是通过在距离和方位方面进行序列化的接收,使接收孔径长度远大于发射孔径长度,从而实现较高分辨率的成像。

合成孔径雷达成像的核心技术是信号处理和图像重建。

信号处理主要包括多普勒补偿、距离校正、视角效应校正等步骤。

多普勒补偿用于消除目标回波信号因相对速度引起的频率偏移,距离校正用于纠正由于平台高度变化引起的距离偏差,视角效应校正用于补偿因角度变化所引起的干涉效应。

经过信号处理后,可以得到目标回波信号的相位信息和强度信息。

在图像重建中,采用了一种被称为反向合成孔径雷达(Inverse Synthetic Aperture Radar,简称ISAR)的技术。

ISAR通过将雷达回波信号变换到频域,然后应用逆变换恢复成时域信号,从而实现图像的重建。

ISAR技术主要依赖于高分辨率的目标运动,通过目标在回波信号中的频率调制提供有关目标的细节信息。

通过对多个回波信号进行叠加和相位编码,可以获得高分辨率的目标图像。

合成孔径雷达成像技术具有许多优点。

首先,它可以实现在任意天气条件下对地面目标进行成像,不受光线、云层等地气条件的影响。

其次,合成孔径雷达可以产生高分辨率的成像结果,对于目标进行细节分析和精确定位具有重要意义。

此外,合成孔径雷达还可以实现夜间成像和全天候监测,具有广泛的应用前景。

合成孔径雷达成像技术在军事领域有着重要的应用。

合成孔径雷达基础及应用合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是一种利用合成孔径技术实现地面高分辨率成像的遥感技术。

它利用雷达发射的微波信号与目标物体相互作用后的回波信号,通过接收多个不同位置上的回波信号并进行处理,从而合成一个相当于一个很长的天线的效果,从而获得高分辨率的地面图像。

合成孔径雷达的基本原理是,在雷达飞行器上安装一个小型并非实际物理长度的天线,在飞行器上行驶时进行多次连续的测量和记录回波信号。

然后,通过计算并结合这些独立测量结果,将这些分布在不同位置的测量数据结合起来,即可模拟达到一个理想长度甚至更长的天线,从而获得高分辨率的图像。

合成孔径雷达技术的应用非常广泛。

首先,它在地质勘探领域有着重要作用。

合成孔径雷达能够探测到地下油气储层,用于寻找石油和天然气资源。

其次,它在军事领域中也有着广泛应用。

合成孔径雷达能够实现地面目标的探测和识别,对于军事情报收集和军事侦察非常有价值。

再次,它在地貌测绘和环境监测方面也有重要意义。

合成孔径雷达可以高精度地获取地表信息,用于绘制地形图、检测地质灾害等。

此外,它还在大气科学、农业、气象等领域发挥了重要作用。

合成孔径雷达技术的发展也带来了许多挑战和难题。

首先,合成孔径雷达需要大量的计算和处理,对计算能力和算法要求较高。

同时,合成孔径雷达对于地表覆盖和地形的要求也比较严格,如果有大规模的遮挡物或者地表较为复杂,会对成像效果造成一定的影响。

此外,合成孔径雷达对气象条件的要求也比较高,气象因素如雨、雪、雾等会对信号传播和成像质量产生干扰。

在合成孔径雷达技术的进一步发展中,需要解决上述问题,并不断提高成像的分辨率和精度。

随着技术的不断进步,合成孔径雷达的应用领域将会更加广泛,成像效果将会更加精细。

此外,结合其他遥感技术如激光雷达技术,可更好地实现地理空间信息的综合利用。

总之,合成孔径雷达是一种利用合成孔径技术实现高分辨率成像的遥感技术,广泛应用于地质勘探、军事侦察、地貌测绘等领域。

本期特约本文2009208213收到,田锦昌系中国航天科工集团三院三部高级工程师合成孔径雷达在军事上的应用分析田锦昌摘 要 合成孔径雷达(S AR )研制关键技术已取得重大突破,由于S AR 优点突出,各军事强国已在争先研制、装备S AR 。

以平台划分,详细分析了机载S AR 、星载S AR 、弹载S AR 在军事上的具体应用情况。

关键词 合成孔径雷达 军事应用 分析引 言伊拉克战争中,美国利用6颗高分辨率成像侦察卫星,对伊拉克国土进行密切监视,几乎每一个小时就有一颗成像侦察卫星光顾伊拉克的领空。

在这6颗成像侦察卫星中,有3颗合成孔径雷达卫星(又称雷达成像卫星),分别是长曲棍球22(La 2cr osse 22)、长曲棍球23(Lacr osse 23)和长曲棍球24(Lacr osse 24)。

这3颗S AR 卫星分时、分区域对伊拉克重点地区进行侦察,为美英联军提供伊拉克军事活动的三维图像。

长曲棍球系列卫星是世界上最早的军用雷达成像侦察卫星,它是美国21世纪初空间雷达成像侦察的主要工具,不仅特别适于跟踪舰船的活动,监视机动式弹道导弹的动向,而且还能发现经伪装的武器装备,甚至能发现藏在地下数米深处的设施。

长曲棍球卫星具有多频段、多极化工作能力,空间分辨率优于1m 。

自从1951年美国Good Year 公司的Carl W iley 提出合成孔径概念以后,S AR 技术得到了迅速发展。

这主要是合成孔径雷达能克服云、雾、雨、雪和夜暗条件的限制对地面目标成像,可以全天时、全天候、高分辨率、大幅面对地观测,能够在军事侦察、军事测绘及诸多民用领域发挥重要作用,因此,自20世纪末以来,S AR 技术的军事应用受到世界各国高度重视,并得到迅速发展。

1 S AR 的性能S AR 是利用雷达对地辐射的后向散射微波来分辨不同物体的。

不同的物体一般具有不同的导电系数,导致不同物体对微波的后向散射系数不同。

因此,雷达接收不同物体反射的微波辐射强度不同。

合成孔径雷达原理合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是一种利用合成孔径技术获取地面目标信息的雷达系统。

合成孔径雷达通过利用雷达与飞行器(如卫星、飞机等)的运动合成一个大孔径,在距离上实现超分辨能力,从而实现对地面目标的高分辨率成像。

合成孔径雷达的工作原理如下:首先,发射器发射一束雷达波束,并接收目标反射回来的信号。

接收到的信号经过放大和混频等处理后,得到一连串雷达回波数据。

然后,这些回波数据被存储下来。

为了实现合成孔径雷达的高分辨率成像,需要通过飞行器的运动合成一个大孔径。

首先,飞行器沿着固定轨迹匀速飞行,在飞行的过程中,持续接收并记录目标的回波数据。

这些回波数据来自不同位置、不同时间上的目标反射。

在数据处理阶段,首先根据飞行器的速度和航向信息对回波数据进行校正,以消除因飞行器运动而引入的效应。

然后,将校正后的回波数据进行时域信号处理,如滤波、相位校正等。

接着,利用这些回波数据,进行合成孔径处理。

合成孔径处理的目标是将由不同位置和时间上的多个小孔径雷达所获取的回波数据合成为一个大孔径。

通常采用的方法是将这些回波数据叠加在一起,通过加权平均的方式获取高分辨率成像结果。

加权的原则是使得距离较远的目标点,其在不同位置和时间上的回波数据相位一致,从而进行叠加时能够增强目标特征。

最后,根据合成孔径雷达的系统参数和地面场景的需求,进行进一步的数据处理,如图像去噪、图像增强等操作,得到清晰的高分辨率合成孔径雷达图像。

总之,合成孔径雷达通过利用合成孔径技术,通过飞行器的运动合成一个大孔径,实现了对地面目标的高分辨率成像。

这种雷达系统在军事、航空、地质勘探等领域具有广泛的应用前景。

什么是合成孔径雷达?

雷达成像的精度,一直是一个大难题。

为了提高雷达成像精度,必须不断加大雷达天线尺寸。

以雷达侦察卫星为例,在正常状况下,1,000公里轨道高度上运行的人造卫星,假如天线宽度以10米估算,其雷达影像平面解析力大约是10公里。

这样的解析力不能满足探测的需求,于是科学家研究了合成孔径雷达技术来改善成像精度。

合成孔径雷达的基本原理,是在卫星运行时,通过快速的重复发射雷达波,再收集连续且重叠的回波,对信息加以解算,从而实现提高精度的效果。

这个方法,其实就是当人造卫星向前运行时,发射雷达波,然后在移动一段后,接收反射回来的回波,这样因为卫星在运动,天线就好像变长了一样,达到了等同于加长天线的效果。

这类雷达对美国五角大楼成像

有了这座庞大的虚拟「合成孔径天线」,雷达的精度可大大提高千倍以上!这实现了卫星雷达监测地表乃至坦克战车的可行性。

具有合成孔径雷达且目前正在运转的遥测卫星,主要有欧洲太空总署研发的ERS-2和ENVISAT,以及加拿大的RADARSAT卫星。

军用方面的典型例子是美国的长曲棍球雷达侦察卫星。

F-22战斗机也在升级安装合成孔径微波成像雷达,产生高解析度图像,让飞行员更好的分辨目标。

洛克希德公司已经获得美国空军5.36亿美元合同,将为F-22升级。

F-22和F-35都将装备这种高清晰成像雷达,获得更好的作战能力。

2011年,美军升级了F-22的软硬件和信息处理能力,为使用新雷达奠定了基础。

现在的F-22战斗机可以携带8枚250磅重的小直径炸弹,搭配对地探测能力很好的合成孔径雷达,大幅度加强了该机的对地火力。

合成孔径雷达的主要发展方向和军事应用作者:陈艺天李斌兵来源:《科技视界》 2011年第21期■陈艺天李斌兵【摘要】首先简要介绍了合成孔径雷达(SAR)产生和发展的历程, 讨论了当前国内外合成孔径雷达研究的一些主要热点方向:多参数SAR、干涉SAR、超宽带SAR、激光SAR,尤其是小型化SAR进行了适当的归纳和分析,并针对合成孔径雷达的军事应用情况进行做出总结。

【关键词】合成孔径雷达;军事应用0 引言合成孔径雷达(SAR)是一种高分辨率成像雷达,可以在能见度极低的气象条件下得到类似光学照相的高分辨雷达图像。

由于其具有克服云、雾、雨、雪的限制对地面目标成像,可以全天时、全天候、高分辨率、大幅面对地观测的特点,引起了各国的高度重视。

近年来,随着合成孔径雷达关键技术的不断发展,SAR成像分辨率不断提高、信号处理能力不断增强、数据传输速率不断增加、设备体积不断减小、质量不断降低, SAR在军事上尽显优势。

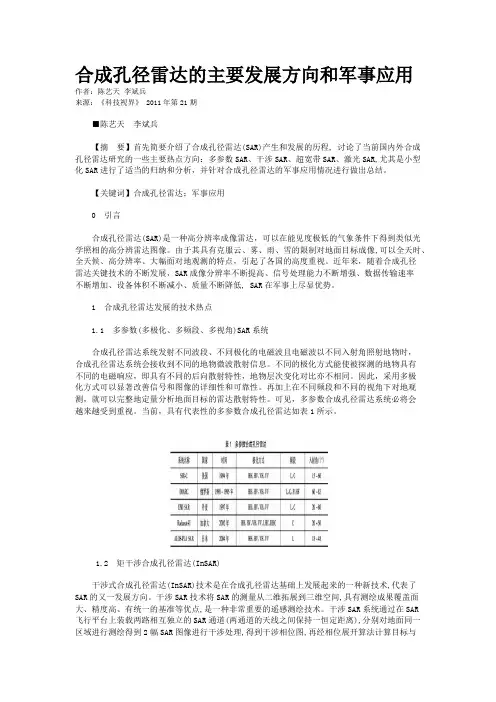

1 合成孔径雷达发展的技术热点1.1 多参数(多极化、多频段、多视角)SAR系统合成孔径雷达系统发射不同波段、不同极化的电磁波且电磁波以不同入射角照射地物时,合成孔径雷达系统会接收到不同的地物微波散射信息。

不同的极化方式能使被探测的地物具有不同的电磁响应,即具有不同的后向散射特性,地物层次变化对比亦不相同。

因此,采用多极化方式可以显著改善信号和图像的详细性和可靠性。

再加上在不同频段和不同的视角下对地观测,就可以完整地定量分析地面目标的雷达散射特性。

可见,多参数合成孔径雷达系统必将会越来越受到重视。

当前,具有代表性的多参数合成孔径雷达如表1所示。

1.2 矩干涉合成孔径雷达(InSAR)干涉式合成孔径雷达(InSAR)技术是在合成孔径雷达基础上发展起来的一种新技术,代表了SAR的又一发展方向。

干涉SAR技术将SAR的测量从二维拓展到三维空间,具有测绘成果覆盖面大、精度高、有统一的基准等优点,是一种非常重要的遥感测绘技术。

合成孔径雷达成像技术研究与应用合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)是一种利用雷达设备制作二维或三维图像的技术。

其原理是在多次测量中采集大量雷达波形信号,然后将这些信号合成一个大图像,从而得到精细的图像。

合成孔径雷达成像技术在军事、民用、科研领域等方面得到了广泛应用。

本文将探讨合成孔径雷达成像技术的研究与应用。

一、合成孔径雷达成像技术研究合成孔径雷达成像技术的研究主要包括以下几个方面:1、雷达波形信号处理技术合成孔径雷达技术需要采用一定的信号处理技术获取高分辨率图像。

其中,雷达信号的预处理是其成功的关键。

预处理部分主要包括调整不同波形信号的相位,消除系统噪声等方面。

随着对图像分辨率要求日益提高,算法的优化和性能的提高是一个重要的研究课题。

2、成像算法合成孔径雷达技术的核心是图像重建,常用的方法有基于傅立叶变换的方法、基于脉冲压缩的方法、基于数据处理的方法等。

传统的基于傅立叶变换的方法能够获得高质量的图像,但是速度较慢,无法满足实时成像的需求。

基于脉冲压缩的方法则广泛应用于军事领域,能够实时获取高质量的图像。

但是,它对系统要求较高,难以实现商业化。

近年来,基于数据处理的方法逐渐成为主流,能够在短时间内获取高质量的成像结果。

3、信号识别与分类随着合成孔径雷达应用领域的不断拓宽,如何对所观测的目标进行自动识别和分类成为一个研究热点。

一些新的算法如深度学习等被引入合成孔径雷达领域,以优化信号处理和目标识别的性能。

二、合成孔径雷达成像技术应用1、军事领域合成孔径雷达成像技术在军事领域中具有广泛的应用。

由于其具备全天候、全天时等优势,能够在恶劣的环境下探测目标、跟踪和瞄准目标、自动识别目标等。

合成孔径雷达成像技术在军事领域可用于雷达预警、目标探测、飞机导航、目标定位等多个领域。

2、民用领域合成孔径雷达成像技术在民用领域中也有很多应用。

例如,合成孔径雷达技术可用于土地变化检测、地质勘探、红外遥感数据的处理等。

合成孔径雷达成像技术的研究与应用合成孔径雷达(synthetic aperture radar)是指利用雷达信号波束的运动和相干性质来模拟一架大型雷达进行成像的技术。

合成孔径雷达成像技术具有高分辨率、大覆盖面积、不受天气影响等优点,因此被广泛应用于地球观测、海洋监测、军事情报等领域。

本文将探讨合成孔径雷达成像技术的研究与应用。

一、合成孔径雷达成像技术的原理合成孔径雷达成像技术的原理可以简单地描述为:雷达向目标发射一系列脉冲信号,接收反射回来的信号,根据信号的相位差异进行信号处理并拼接,以得到高分辨率的雷达图像。

具体来说,合成孔径雷达的成像过程主要分为以下几个步骤:1. 发射雷达信号:雷达发射一系列相同频率的脉冲信号,这些信号中的每一个脉冲称为一个“元脉冲”。

2. 接收反射信号:脉冲信号经过目标表面的反射之后返回雷达,形成“回波”。

3. 接收信号处理:雷达接收仪将接收到的回波信号进行处理,包括功率放大、滤波、解调等。

4. 记录回波信号:接收信号处理器将回波信号按时间序列记录下来,并存储到雷达的内部存储器中。

5. 合成处理:雷达信号处理器对储存的回波信号进行合成处理,根据回波信号的相位差异重构成像区域的空间信息,生成雷达图像。

二、合成孔径雷达成像技术的应用领域合成孔径雷达成像技术具有高分辨率、大覆盖面积、不受天气影响等优点,因此适用于多个领域。

1. 地球观测地球观测是合成孔径雷达应用的主要领域之一。

合成孔径雷达可以探测地球表面的形态、地形、植被、水文地质等信息。

特别是在对地震、火山等地质灾害进行监测和预测方面,合成孔径雷达可以提供高分辨率、大覆盖面积的影像,有助于科学家们更好地理解和预测地质灾害。

2. 海洋监测合成孔径雷达可以对海洋面进行监测,检测海洋表面的形态、海底地形、海洋潮汐、海洋流量等信息。

它还可以监测海岸线的演变、海冰覆盖、海浪、风暴增强等。

3. 军事情报合成孔径雷达在军事情报领域中有广泛应用。

合成孔径技术的原理及应用1. 引言合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)是一种基于大型天线阵列的雷达系统,通过运动合成孔径的方式获取高分辨率的雷达图像。

合成孔径技术广泛应用于地球观测、军事侦察、气象监测等领域,具有诸多优势。

2. 合成孔径技术原理合成孔径技术的原理基于以下几个关键要素:2.1 雷达信号发射与接收合成孔径雷达通过发射脉冲信号并接收目标回波信号,通过计算信号的相位差和幅度差来获取目标的散射特性。

2.2 干涉效应和相干叠加合成孔径雷达利用天线阵列的移动来合成一个大的孔径,实现高分辨率成像。

利用干涉效应和相干叠加的原理,对多个接收天线接收到的信号进行处理,形成高分辨率的图像。

2.3 运动补偿合成孔径雷达在接收信号时,由于雷达平台的运动,会引起信号的多普勒频移,需要对信号进行运动补偿,以保证成像质量。

3. 合成孔径技术的应用合成孔径技术在各个领域都有着广泛的应用。

3.1 地球观测合成孔径雷达可以获取地球表面的高分辨率雷达图像,用于地表形态的监测、土地利用的识别、陆地生态环境的研究等。

3.2 军事侦察合成孔径雷达对地面目标的高分辨率成像能力使其成为军事侦察领域的重要工具。

它可以用于目标识别、目标变化分析、目标位置的监测等。

3.3 气象监测合成孔径雷达可以通过测量云层、降水和风场等气象要素,对气象变化进行实时监测与研究。

在气象灾害预警和气象预报中有着重要的应用价值。

3.4 其他领域的应用合成孔径技术还被应用于海洋监测、工程测量、无人机遥感等领域。

它在海洋目标探测与定位、土壤含水量测量、环境监测等方面发挥着重要作用。

4. 合成孔径技术的发展趋势随着雷达技术的不断发展,合成孔径技术也在不断改进与创新。

未来合成孔径雷达的发展趋势包括:4.1 高分辨率成像提升合成孔径雷达的成像分辨率,实现更精细化的目标探测与识别。

4.2 实时监测与数据处理改进合成孔径雷达的数据处理算法,实现实时监测与分析,提高雷达系统的实时性和准确性。

合成孔径雷达通俗原理介绍合成孔径雷达 (Synthetic Aperture Radar, SAR) 是一种利用合成孔径信号处理技术获取高分辨率雷达影像的无源遥感技术。

它通过利用雷达平台的运动合成长虚拟孔径,使得合成孔径雷达在距离、方位和俯仰三个维度上都具有高分辨能力。

本文将详细介绍合成孔径雷达的通俗原理。

一、雷达原理回顾合成孔径雷达基于雷达原理,首先我们来回顾雷达的基本原理。

雷达是一种利用电磁波进行测距和目标识别的装置。

它工作原理是向目标发射电磁波,接收目标反射回来的电磁波,根据接收到的信号来计算目标与雷达之间的距离、方位和速度等信息。

1. 发射信号雷达发射器会产生一定频率的电磁波,通常使用微波波段的信号,具有较强的穿透能力。

这些发射信号会被天线辐射出去,形成一个电磁波束。

2. 目标反射当发射信号遇到目标时,部分信号会被目标散射和反射回来。

目标散射和反射回来的信号中包含有关目标的特征信息。

3. 接收信号雷达接收器会接收到目标反射回来的信号,然后对其进行放大、滤波和解调等处理。

4. 信号处理接收信号经过处理后,可以获取目标与雷达之间的距离、方位、速度等信息。

这些信息可以用来绘制雷达图像或者进行目标识别。

二、合成孔径雷达原理合成孔径雷达通过信号处理技术,在距离和方位上合成一个长虚拟孔径,从而获得高分辨率雷达影像。

下面我们详细介绍合成孔径雷达的原理。

1. 移动平台合成孔径雷达通常需要通过移动平台,如航天器、飞机或车辆等,来完成一定距离上的平移。

这个平移过程中,雷达平台会发射多个脉冲信号。

2. 多普勒效应雷达发射的每个脉冲信号经过一段时间后到达目标并反射回来,由于平台的移动,目标上的反射信号会发生多普勒频移。

3. 信号叠加合成孔径雷达会收集多个不同位置上的目标反射信号,并将其叠加在一起。

这样一来,平台移动过程中接收到的信号就相当于是在一个长虚拟孔径上获取到的。

4. 信号处理接收到的信号经过一系列信号处理技术,如多普勒校正、脉冲压缩等,可以得到高分辨率的合成孔径雷达影像。

合成孔径雷达原理合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)是一种利用飞行器或卫星上的雷达成像系统,通过合成大孔径的方法来获得高分辨率雷达图像的技术。

它具有对地面目标进行高分辨率成像的能力,能够在夜晚和恶劣天气条件下进行观测,因此在军事侦察、地质勘探、环境监测等领域具有广泛的应用。

合成孔径雷达原理的核心是通过合成大孔径来实现高分辨率成像。

在传统的雷达成像中,天线的物理尺寸决定了雷达分辨率的上限,即分辨率与天线尺寸成正比。

而合成孔径雷达通过利用飞行器或卫星的运动,将多个独立的回波信号进行叠加,从而形成一个相当于物理尺寸远大于实际天线尺寸的“合成孔径”,从而实现了远超过传统雷达的分辨率。

合成孔径雷达的成像原理可以简单地理解为,飞行器或卫星上的雷达发射信号,然后接收回波信号。

通过记录接收到的回波信号,并结合飞行器或卫星的运动轨迹,可以得到一系列不同位置的回波信号数据。

利用这些数据,可以对目标进行高分辨率的成像。

在合成孔径雷达成像过程中,需要进行大量的信号处理和图像处理工作。

首先,需要对接收到的回波信号进行时域和频域的处理,得到目标的反射特性信息。

然后,利用这些信息,结合飞行器或卫星的运动轨迹,进行信号叠加和合成孔径处理,最终得到高分辨率的雷达图像。

合成孔径雷达的成像原理虽然复杂,但其优点是显而易见的。

首先,它具有很高的分辨率,可以实现米级甚至亚米级的成像分辨率,能够清晰地显示地面目标的细节。

其次,由于采用了合成孔径的方法,可以在远距离下实现高分辨率成像,对于一些需要远距离观测的应用具有重要意义。

此外,合成孔径雷达还具有全天候、全天时的观测能力,不受天气和光照条件的限制,因此在一些特殊应用场景下具有独特优势。

总的来说,合成孔径雷达原理是一种利用合成大孔径技术实现高分辨率雷达成像的方法。

通过合成大孔径,可以实现远超传统雷达的分辨率,具有高分辨率、全天候、全天时观测等优点,因此在军事、地质、环境等领域有着广泛的应用前景。

如何使用合成孔径雷达进行地面目标探测合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是一种非常先进的雷达技术,能够通过合成大孔径实现高分辨率地面目标探测。

本文将介绍如何使用合成孔径雷达来进行地面目标探测,并探讨其在实际应用中的一些挑战和前景。

一、合成孔径雷达原理合成孔径雷达利用雷达天线的运动轨迹和信号处理算法,模拟出一个大孔径的虚拟天线,从而实现高分辨率的成像。

它通过在雷达平台上安装精密的测距测速系统,可以获取雷达在成像区域内的运动轨迹信息,然后利用信号处理算法对多个脉冲回波信号进行叠加,从而得到高分辨率的成像结果。

二、合成孔径雷达的成像过程在进行合成孔径雷达成像时,首先确定成像区域,然后利用雷达平台的运动信息获取不同位置的多个脉冲回波信号。

这些回波信号经过解调、滤波等信号处理过程后,通过叠加形成一个大孔径的信号。

最后,对这个大孔径信号进行进一步的信号处理,如频域分析、相位调控等,得到高分辨率的地面目标成像结果。

三、合成孔径雷达的优势和应用相比传统雷达技术,合成孔径雷达具有以下优势:1. 高分辨率成像:合成孔径雷达能够实现亚米级的分辨率,可以清晰地观测到地面目标的细节,如车辆、建筑物等。

2. 全天候性能:合成孔径雷达的成像不受天气条件的限制,无论是晴天、阴天还是雨雪天气,都能够进行可靠的目标探测。

3. 长距离探测:合成孔径雷达能够在较远的距离上进行目标探测,对于大范围的地面监视具有重要意义。

4. 隐身性强:合成孔径雷达的成像是基于雷达波的回波信号,不受目标自身的外带泄露、遮蔽等影响,适用于目标隐蔽性较强的情况。

基于以上的优势,合成孔径雷达在军事、民用等领域有着广泛的应用。

在军事领域,合成孔径雷达可以用于侦察、目标识别和导航等任务。

在民用领域,合成孔径雷达可以用于农业、环境监测、地质勘探等领域,提供重要的数据支持。

然而,合成孔径雷达在实际应用中还面临着一些挑战。

首先,合成孔径雷达的成像需要大量的数据处理和计算,对计算资源和算法的要求较高。

合成孔径雷达原理及应用合成孔径雷达是目前最先进的雷达技术之一,其应用范围非常广泛,可以用于气象观测、海洋监测、地质勘探、军事侦察和导航等领域。

本文将会介绍合成孔径雷达的原理、特点和应用。

一、合成孔径雷达原理合成孔径雷达是一种脉冲雷达,其原理是通过对物体反射信号的大量采集和处理,通过“合成”原本较小的天线孔径来实现高分辨率成像的效果。

在传统雷达中,天线孔径越大,距离分辨率越高,但是对于大型天线孔径的构建需要较高的成本和空间,而在合成孔径雷达中,通过利用信号处理技术来实现高分辨率成像。

合成孔径雷达通过发射雷达波束,接收物体回波信号,通过处理回波信号的时移和频移信息,得到微小的方向和距离变化信息,并将这些信息进行组合,从而形成一个高质量、高精度的雷达图像。

由于合成孔径雷达的成像精度取决于处理大量数据,因此需要具有强大计算能力的计算机来处理数据。

二、合成孔径雷达的特点合成孔径雷达的主要特点是高分辨率、高灵敏度和多功能。

其中,高分辨率是其最大的优势之一,可以实现对细小目标的高精度检测。

高灵敏度也是其另一个优点,能够检测到微小物体,如人造卫星等。

除此之外,合成孔径雷达还具有多功能的特点,可以在不同领域内得到广泛应用。

三、合成孔径雷达的应用1. 气象观测合成孔径雷达在气象领域中有着广泛的应用。

它可以实时监测气象系统,包括降水、风场和气象云层等,并且具有高时空分辨率。

通过气象监测,可以预测将来的极端气候事件,如台风、暴雨等,对于保障人民群众生命财产安全具有重要意义。

2. 海洋监测合成孔径雷达还可以应用于海洋监测中,在海洋领域中具有广泛的应用,可以监测海洋表面的水温、波高、海表反射情况等。

通过卫星激光雷达的数据处理,也可以实现对大规模海洋浮游生物、浮冰和冰山等的高精度检测,使得海洋资源的管理和海上交通安全得到优化。

3. 地质勘探在地质勘探方面,合成孔径雷达也可以被应用于地表和岩石形态等核心数据的收集和分析。

随着人们对地质信息的更深入了解,合成孔径雷达技术被广泛应用于地球地壳变形,地震预警和预测等方面。