恙虫病预防控制技术指南

- 格式:doc

- 大小:67.50 KB

- 文档页数:35

怎样预防恙虫病

恙虫病是一种由恙虫病东方体引起的急性自然疫源性传染病,鼠类是主要的传染源。

在我省北方的农村地区发病率较高;发病季节多见于秋季,每年10-11月份高发。

消灭鼠类和恙螨是控制本病的重要措施;在恙虫病流行区域,开展灭鼠;经常清除居住地、作业场所及道路两侧的杂草,填平坑洼,以增加日照,降低湿度,减少恙螨繁殖;对不能除草的区域可用化学杀螨剂喷洒。

做好个人防护:避免在草丛、灌木丛等恙螨主要栖息地中坐卧休息或晾晒衣被;如需进入草丛或灌木丛,应扎紧袖口、裤管口,衬衣扎入裤腰内,减少恙螨的附着或叮咬;也可在暴露的皮肤和裤脚、领口或袖口上喷涂恙螨驱避剂进行防护;野外作业时,及时拍打衣物,抖落附着的恙螨,并换衣洗澡,重点擦洗腋窝、腰部、会阴等皮肤柔软部位,可以减少被恙螨叮咬的机会。

如被恙螨叮咬或怀疑自己感染恙虫病后,要马上到正规医院就诊,主动告知相关暴露史,并配合医生治疗。

恙虫病【诊断】(一)流行病学资料发病前3周内是否到过恙虫病流行区,在流行季节有无户外工作、露天野营或在林地草丛上坐、卧等。

(二)临床表现起病急、高热、颜面潮红、焦痂或溃疡、皮疹、浅表淋巴结肿大、肝脾肿大。

尤以发现焦痂或特异性溃疡最具临床诊断价值。

对怀疑患本病的患者应仔细寻找焦痂或溃疡,它多位于肿大、压痛的淋巴结附近。

(三)实验室及其他检查《恙虫病预防控制技术指南(试行)》规定,外斐反应凝集效价Ml:160有辅助诊断价值。

检测患者血清特异性抗体IgM具早期诊断价值,PCR技术可检测细胞、血液标本中的恙虫病东方体DNA,小白鼠腹腔接种可培养并分离病原体。

【鉴别诊断】本病主要与钩端螺旋体病、斑疹伤寒、伤寒进行鉴别,其他如流行性感冒、疟疾、败血症、登革热和肾综合征出血热等均应注意鉴别。

【预后】若能早期诊断及进行有效的病原治疗,绝大部分患者预后良好。

应用有效抗生素治疗后病死率为1%~5%。

死亡病例多发生于病程第3周后,因多器官功能衰竭、肺或消化道大出血而死亡。

【治疗】(一)一般治疗宜卧床休息,进食易于消化的食物,加强护理,注意口腔卫生,定时翻身。

重症患者应加强观察,及时发现各种并发症和合并症,采取适当的治疗措施。

高热可用冰敷、乙醇拭浴等物理降温,酌情使用解热药物,但慎用大量发汗的解热药。

烦躁不安时可适量应用镇静药物。

重症患者可给予糖皮质激素,以减轻毒血症状。

(二)病原治疗多西环素有特效,每日0.2g,连服5~7天。

氯霉素(chloramphenicol)、四环素和红霉素对本病有良好疗效,用药后大多在1~3天内退热。

氯霉素剂量,成人2g/d,儿童25〜40mg/(kg•d),分4次服,口服困难者可静脉滴注给药。

热退后剂量减半,再用7~10天,以防复发。

四环素的剂量与氯霉素相同,但四环素对儿童的不良反应较多,宜慎用。

红霉素的成人剂量为lg/d。

此外,罗红霉素(roxithromycin)、阿奇霉素(azithromycin)、诺氟沙星(norfloxacin)、甲氧节噪(TMP)等,对本病亦有疗效。

羊衣原体病的防治措施羊衣原体病,也称为恙虫病,是一种由恙虫叮咬传播的疾病。

该病主要通过野生动物,尤其是小型哺乳动物,如鼠类、兔子、松鼠等传播给人类。

感染恙虫病后,人体会出现发热、皮疹、淋巴肿大等症状。

为了预防和控制羊衣原体病的传播,可以采取以下措施:1.教育宣传:加强对公众的宣传教育,提高人们对羊衣原体病的认识和预防意识。

通过制作宣传资料、举办健康讲座、在媒体上发布相关信息等方式,向公众普及疾病的传播途径、症状及预防知识。

2.环境卫生管理:加强环境卫生管理,减少恙虫的滋生繁殖,阻断疾病传播链。

定期清理庭院、花坛、草地等杂草,清除垃圾和杂物,消灭潜在的恙虫滋生地。

对于森林、山区等高风险地区,定期进行杂草除草和环境清扫,防止恙虫的滋生。

3.个人防护措施:个人外出时,应穿着长袖衣物、长裤和袜子,尽量避免裸露皮肤。

使用防蚊虫叮咬的产品,如蚊香、电蚊拍、驱蚊霜等。

在野外活动中,尽量避免靠近潜在的恙虫滋生地,如灌木丛、长草地、树林等。

4.家畜管理:加强家畜管理,减少恙虫的传播。

定期给家畜进行驱虫处理,防止恙虫寄生在家畜身上。

对于那些可能感染恙虫病的家畜,进行隔离处理,防止其传播给人类。

5.医学监测和报告:加强对羊衣原体病的监测和报告工作,及时发现病例,隔离患者,减少疾病传播风险。

建立全面的监测系统,鼓励医务人员积极报告羊衣原体病的疑似和确诊病例,及时进行流行病学调查,采取必要的控制措施。

6.疫苗研发和接种:积极推动疫苗的研发和接种工作,为公众提供有效的预防工具。

疫苗可以增加人体对羊衣原体的免疫力,减少感染的风险。

同时,加强对疫苗的监管和管理工作,确保疫苗的安全性和有效性。

7.医疗救治:加强对羊衣原体病的医疗救治工作,提高患者的治愈率和生存率。

医务人员应具备疫情监测、诊断和治疗等方面的专业知识和技能,及时给予患者正确的治疗,做好疫情的处置工作。

总之,羊衣原体病的防治措施主要包括教育宣传、环境卫生管理、个人防护、家畜管理、医学监测和报告、疫苗研发和接种、医疗救治等方面。

恙虫病的预防与控制

目前发生恙虫病流行,广州、深圳已出现恙虫病疑似病例,为了大家的身体健康,请了解恙虫病,并及时做好预防措施。

一、什么是恙虫病?

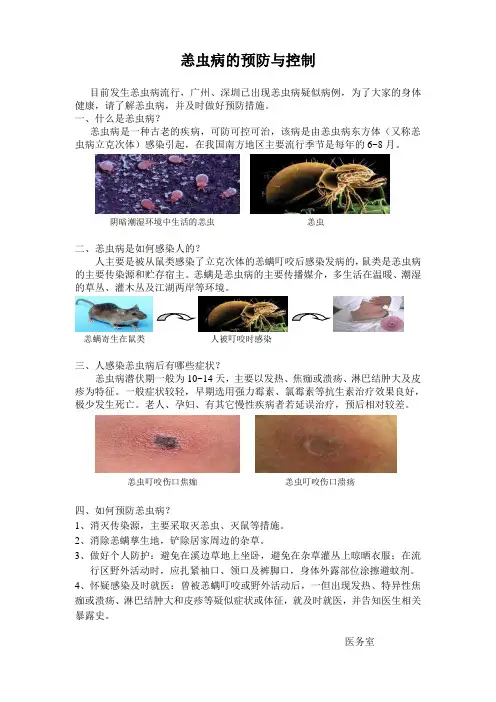

恙虫病是一种古老的疾病,可防可控可治,该病是由恙虫病东方体(又称恙虫病立克次体)感染引起,在我国南方地区主要流行季节是每年的6~8月。

阴暗潮湿环境中生活的恙虫恙虫

二、恙虫病是如何感染人的?

人主要是被从鼠类感染了立克次体的恙螨叮咬后感染发病的,鼠类是恙虫病的主要传染源和贮存宿主。

恙螨是恙虫病的主要传播媒介,多生活在温暖、潮湿的草丛、灌木丛及江湖两岸等环境。

恙螨寄生在鼠类人被叮咬时感染

三、人感染恙虫病后有哪些症状?

恙虫病潜伏期一般为10~14天,主要以发热、焦痂或溃疡、淋巴结肿大及皮疹为特征。

一般症状较轻,早期选用强力霉素、氯霉素等抗生素治疗效果良好,极少发生死亡。

老人、孕妇、有其它慢性疾病者若延误治疗,预后相对较差。

恙虫叮咬伤口焦痂恙虫叮咬伤口溃疡

四、如何预防恙虫病?

1、消灭传染源,主要采取灭恙虫、灭鼠等措施。

2、消除恙螨孳生地,铲除居家周边的杂草。

3、做好个人防护:避免在溪边草地上坐卧,避免在杂草灌丛上晾晒衣服;在流

行区野外活动时,应扎紧袖口、领口及裤脚口,身体外露部位涂擦避蚊剂。

4、怀疑感染及时就医:曾被恙螨叮咬或野外活动后,一但出现发热、特异性焦痂或溃疡、淋巴结肿大和皮疹等疑似症状或体征,就及时就医,并告知医生相关暴露史。

医务室。

附件:盐城市恙虫病防治技术方案一、背景恙虫病是以恙螨为媒介导致立克次体感染的自然疫源性传染病,人群在自然环境被恙螨叮咬后发病。

过去主要在长江以南流行,1986年我市的东台安丰、梁垛等地首次发现有该病流行,1987年疫区有所扩大,之后近20年一直未有疫情报告。

2006年10月初,我市滨海县首次发现并报告10多例恙虫病疑似病例后,即在全市全面开展恙虫病监测及流行病学调查,同年10-12月,全市疫情网络报告恙虫病149例,其中滨海县报告131例,大丰报告9例,东台报告4例,射阳报告3例,响水、亭湖及盐都区各报告1例。

除疫情网络报告外,滨海县另主动搜索出83例,东台也主动搜索出10多例病人。

其中滨海县各乡镇均有疫情报告,少数乡镇呈现爆发流行态势。

病例均有典型的恙虫病临床表现,多数病例经血清学确诊。

由于恙虫病在我市大多数地区属于新发传染病,医务人员普遍对该病缺乏认识,一旦发生该病,很难及时诊断与报告,治疗措施针对性不强,延误病人治愈时期,严重影响病人身体健康,加重病人经济负担。

二、工作目标在全市建立恙虫病监测系统,早发现、早诊断、早报告疫情,所有病人均得到及时规范治疗,确保病例及时治愈,不发生死亡病例。

在疫区广泛开展灭鼠、灭螨及健康教育活动,努力遏制疫情蔓延。

三、病例诊断(一)诊断要点1、流行病学:10-12月份流行季节,发病前3周内,到过流行区或有户外工作史、田间劳作、露天野营、农村垂钓、卧地休息、接触和使用秸杆等。

2、临床症状:起病急,发热、寒战或畏寒;有焦痂或特异性溃疡、淋巴结肿痛、全身皮疹等特异性症状;可有全身酸痛、肝脾肿大等表现。

3、实验室检查(1) 血清学检查:微量间接免疫荧光技术、斑点酶标法测定特异性IgM、IgG抗体;(2) 病原体分离:分离出恙虫病立克次体;(二)病例定义疑似病例:流行季节,有流行病学史,发热≥38℃,并具有皮疹、焦痂/溃疡、淋巴结肿大症状之一者。

临床诊断病例:疑似病例+特异性焦痂/溃疡。

恙虫病防治浅说恙虫病也称寨卡病毒病,是由感染寨卡病毒的Aedes属蚊子传播的一种病毒性感染病。

目前,恙虫病已经在全球范围内传播,尤其是在南美洲、中美洲、加勒比地区和东南亚非常普遍。

它通常引起轻微的症状,例如头疼、皮疹、发热和肌肉酸痛。

然而,在妊娠期间得此病时,它会导致胎儿出现异常并可能导致小头畸形(微狐臭)的出现。

因此,恙虫病防治至关重要。

以下是恙虫病防治的一些措施:消灭繁殖地Aedes属蚊子不会繁殖在自来水管和小沟里。

相反,它们喜欢在浅水坑、空罐子、轮胎和花瓶等垃圾堆里繁殖。

在家庭住宅周围,定期清理这些“繁殖场”或放置草叶等物品覆盖,这会减少蚊子的栖息和繁殖地。

使用长效除蚊剂在当前的疫情形势下,使用长效除蚊剂,如氯丙嗪和氯氟沙星杀虫剂是非常重要的。

这些杀虫剂不会仅仅只是驱赶蚊子,而是具有杀死蚊子的能力,从而减少蚊子的数量。

在使用长效除蚊剂时,要按照说明使用,并且尽量避免直接接触。

穿戴适宜衣服穿戴适宜的衣服也是一种重要的防治恙虫病的方式。

长袖、长裤、鞋和袜子可以帮助防止蚊子叮咬,特别是在黄昏和夜晚。

浅色的衣服对蚊子有一定的驱避作用。

避免外出当恙虫病在小区内传播时,尽可能地避免外出。

如果出门,应用长袖、长裤、鞋和袜子等穿着适宜的衣服,配合使用蚊香片或蚊帐等防蚊设施,这些措施一起使用可以有效地防止蚊虫叮咬。

及时察觉症状由于恙虫病的症状与流感非常相似,就算被蚊子叮咬后出现这些症状,也不能确诊。

当你出现发热、头晕等症状时,一定要及时就医。

同时,如果您在临床治疗之前,已确定您是患有恙虫病,您应该待在家里,避免向他人传染该病毒。

以上措施并不是做到所有的人都可以做到,但是只要能做到一些,就可以加入到恙虫病的防治中。

在疫情期间,让我们一起做好防护措施,有助于控制恙虫病的传播,为人民群众的健康生活奉献自己的力量。

恙虫病应该如何预防?*导读:本文向您详细介绍恙虫病应该如何预防,常见预防措施有哪些。

以及恙虫病应该如何护理,恙虫病常见的护理办法有哪些等方面内容。

*怎样预防恙虫病:*一、预防:1.消灭传染源主要是灭鼠,应发动群众,采用各种灭鼠器与药物相结合的综合措施灭鼠。

2.切断传播途径铲除杂草,改造环境,消灭恙螨孳生地是最根本措施,流行区野外作业时,应铲除或焚烧住地周围50米以内的杂草,然后喷洒1~2%敌敌畏,亦可用40%乐果乳剂或5%马拉硫磷乳剂配成1‰溶液以20~25ml/m2计算渍洒地面。

3.个人防护避免在溪边草地上坐卧,在杂草灌丛上晾晒衣服,在流行区野外军事训练,生产劳动,工作活动时,应扎紧袖口,领口及裤脚口,身体外露部位涂擦5%的邻苯二甲酸二甲脂(即避蚊剂),邻苯二甲酸二苯酯,苯甲酸苄酯或硫化钾溶液;以防恙螨幼虫叮咬,回营区后及时沐浴,更衣,如发现恙螨幼虫叮咬,可立即用针挑去,涂以酒精或其他消毒剂。

4.目前尚无可供使用的有效疫苗,进入重疫区的人员,可服强力霉素0.1~0.2g或氯霉素1g,隔日1次,连用4周。

*以上是对于怎样预防恙虫病方面内容的相关叙述,那么,下面再看下恙虫病的护理方法,恙虫病的常见护理措施。

*恙虫病常见护理方法:*一、护理:1.保持心情舒畅,有乐观、豁达的精神、坚强战胜疾病的信心。

2.注意保持充足的睡眠,避免过度劳累,注意劳逸结合,注意生活的规律性。

3.饮食应注意多服用清淡富于营养食物,注意膳食平衡。

忌辛辣刺激食物。

多吃新鲜的蔬菜和水果。

多吃提高免疫力的食物,以提高机体抗病能力。

*温馨提示:以上就是对于怎样预防恙虫病,恙虫病的护理方法方面内容的介绍,更多相关资料请继续关注疾病库,或者在站内搜索“恙虫病”可以找到更多,希望以上内容对您有帮助!。

(2)基因型目前恙虫病东方体的基因分型多以56kD表面蛋白基因作为目的基因,基因分型主要包括Karp、Kato、Gilliam、TA763、TA678、TA716、Kawasaki、Kuroki、Shimokoshi等,据现有文献报道,我国福建、广东地区以Karp型为主,江苏北部、山东地区以Kawasaki型为主。

(二)流行病学1. 宿主动物与传播媒介鼠类是最重要的储存宿主,我国目前已在啮齿目的18种动物中发现恙虫病东方体的自然感染,如黄毛鼠、黑线姬鼠、黄胸鼠等;其次为食虫目动物,如臭鼩鼱、四川短尾鼩。

此外,兔、猪、猫和禽类也能感染。

本病的传播媒介是恙螨(Chigger mite),全球已发现3000多个种,我国有500多个种,分布遍及全国。

只有少数恙螨能成为恙虫病的传播媒介,我国已经证实的媒介有地里纤恙螨、小盾纤恙螨、微红纤恙螨、高湖纤恙螨、海岛纤恙螨和吉首纤恙螨等。

恙螨一生经历卵、次卵、幼虫、若蛹、若虫、成蛹和成虫7个时期,仅幼虫时期营寄生生活,能够传播疾病,其它阶段都生存于地面浅表层。

恙螨活动范围极小,呈点状分布,聚集于一处,形成“螨岛”。

2. 传播途径本病通过携带恙虫病东方体的恙螨幼虫叮咬传播。

恙螨幼虫孵出后,在地面草丛中活动,遇到宿主动物或人时即附着其体表叮咬组织液,3-5天吸饱后落于地面。

恙螨一生一般只在幼虫期叮咬宿主动物一次,获得东方体后经卵垂直传播,当子代恙螨叮咬人时传播本病。

人与人之间不传染,尚无接触危重病人或带菌动物的血液等体液导致传播的报道。

3. 人群易感性人对恙虫病东方体普遍易感,病后可获得较稳固的免疫力。

流行地区居民多经感染而获得免疫,通常表现为散发,外来人群进入疫区常易发生流行。

田间劳作的农民、野外作业人员(伐木、筑路工人、地质勘探人员等)、野外训练部队和野外旅游者等受恙螨侵袭机会较多,容易发生感染。

4. 地理分布和发病季节特点本病主要流行于热带和亚热带,东亚各国流行较为广泛,日本、韩国、泰国和澳大利亚等国家报道发病较多。

恙虫病预防控制技术指南(试行)恙虫病(scrub typhus或tsutsugamushi disease),又名丛林斑疹伤寒,是由恙虫病东方体(Orientia tsutsugamsushi,Ot,原称恙虫病立克次体(Rickettsial tsutsugamushioi)所引起的自然疫源性疾病。

以鼠类为主要传染源,经恙螨幼虫叮咬传播。

临床以发热、焦痂或溃疡、淋巴结肿大及皮疹为特征,严重者可发生死亡。

本病主要流行于热带和亚热带,东亚各国流行较为广泛。

恙虫病在我国呈广泛分布,大部分省份都曾有病例报告。

我国恙虫病疫情在80年代末期达到高峰,年报告约2500例。

1989年后不再列为法定报告传染病。

近年来许多地区开始网络直报,全国病例报告数呈上升趋势,北方地区流行范围不断扩大,多次出现局部暴发疫情。

由于医务人员对该病缺乏认识,故易发生误诊和漏诊,导致严重的并发症甚至死亡。

为指导临床医生和疾病预防控制专业人员做好该病的发现、报告、诊断、治疗、个人防护、实验室检测和疫情调查与处置工作,加强公众健康教育,制定本技术指南。

一、目的(一)指导各级医疗机构正确开展恙虫病的诊断和治疗,及时报告病例。

(二)指导各级疾病预防控制机构开展恙虫病监测、流行病学调查、实验室检测和疫情控制工作。

二、疾病概述(一)病原学恙虫病病原体是恙虫病东方体,原属于立克次体科(Rickensieae)的立克次体属(Rickettsia),后经研究发现,该病原体的部分生物学特性明显不同于该属其它立克次体,从而将其另立一属,称东方体属(Orientia),将恙虫病立克次体改称为恙虫病东方体。

1. 生物学特性(1)形态结构恙虫病东方体在宿主细胞的细胞核附近的胞质内寄生,行二分裂繁殖。

经Giemsa或Guneinez染色光镜下可见立克次体,大小为0.3-0.5µm×1.2-3.0µm,在电镜下可见其多形态,呈圆形、椭圆形、短杆状及哑铃状等。

(2)培养特性恙虫病东方体的分离和鉴定常采用小白鼠,培养多采用鸡胚卵黄囊和组织细胞。

鸡胚培养时,多采用7-9日龄,行卵黄囊接种,濒死收获即可获丰富的恙虫病东方体。

恙虫病东方体多采用Vero和L929培养。

2. 恙虫病东方体的分型(1)血清型恙虫病东方体存在抗原型的多样性和混合型。

迄今为止,世界各地已从患者、媒介昆虫及啮齿动物中分离到百余株恙虫病病原体,公认的标准型为Karp、Kato和Gilliam 3个血清型,在中国均有分布,据目前文献报道,我国长江以南地区以Karp型为主,长江以北地区以Gilliam型居多。

(2)基因型目前恙虫病东方体的基因分型多以56kD表面蛋白基因作为目的基因,基因分型主要包括Karp、Kato、Gilliam、TA763、TA678、TA716、Kawasaki、Kuroki、Shimokoshi等,据现有文献报道,我国福建、广东地区以Karp型为主,江苏北部、山东地区以Kawasaki型为主。

(二)流行病学1. 宿主动物与传播媒介鼠类是最重要的储存宿主,我国目前已在啮齿目的18种动物中发现恙虫病东方体的自然感染,如黄毛鼠、黑线姬鼠、黄胸鼠等;其次为食虫目动物,如臭鼩鼱、四川短尾鼩。

此外,兔、猪、猫和禽类也能感染。

本病的传播媒介是恙螨(Chigger mite),全球已发现3000多个种,我国有500多个种,分布遍及全国。

只有少数恙螨能成为恙虫病的传播媒介,我国已经证实的媒介有地里纤恙螨、小盾纤恙螨、微红纤恙螨、高湖纤恙螨、海岛纤恙螨和吉首纤恙螨等。

恙螨一生经历卵、次卵、幼虫、若蛹、若虫、成蛹和成虫7个时期,仅幼虫时期营寄生生活,能够传播疾病,其它阶段都生存于地面浅表层。

恙螨活动范围极小,呈点状分布,聚集于一处,形成“螨岛”。

2. 传播途径本病通过携带恙虫病东方体的恙螨幼虫叮咬传播。

恙螨幼虫孵出后,在地面草丛中活动,遇到宿主动物或人时即附着其体表叮咬组织液,3-5天吸饱后落于地面。

恙螨一生一般只在幼虫期叮咬宿主动物一次,获得东方体后经卵垂直传播,当子代恙螨叮咬人时传播本病。

人与人之间不传染,尚无接触危重病人或带菌动物的血液等体液导致传播的报道。

3. 人群易感性人对恙虫病东方体普遍易感,病后可获得较稳固的免疫力。

流行地区居民多经感染而获得免疫,通常表现为散发,外来人群进入疫区常易发生流行。

田间劳作的农民、野外作业人员(伐木、筑路工人、地质勘探人员等)、野外训练部队和野外旅游者等受恙螨侵袭机会较多,容易发生感染。

4. 地理分布和发病季节特点本病主要流行于热带和亚热带,东亚各国流行较为广泛,日本、韩国、泰国和澳大利亚等国家报道发病较多。

恙虫病在我国呈广泛分布,除内蒙古、青海、宁夏和***外,其余省份都曾有病例报告。

我国北方和南方的流行季节有显著差异。

长江以南地区以6-8月为流行高峰,属于“夏季型”,宿主动物以黄毛鼠、黄胸鼠、褐家鼠和黑线姬鼠为主,主要媒介为地里纤恙螨;长江以北地区以10-11月为流行高峰,属于“秋季型”,宿主动物以黑线姬鼠、社鼠和褐家鼠为主,主要媒介为小盾纤恙螨;此外,福建1-2月也曾出现流行高峰,以小盾纤恙螨为主要媒介生物。

(三)主要病理改变及临床表现1. 病理改变此病的基本病理变化是全身小血管炎,导致器官的急性间质炎、血管性炎和血管周围炎。

造成实质器官的充血、水肿、细胞变性,以致坏死。

被恙螨叮咬的局部皮肤先有充血、水肿、形成小丘疹,继而形成水疱,然后坏死和出血,形成黑色痂皮,称为焦痂,焦痂附近的淋巴结肿大。

内脏普遍充血,肝脾因充血及网状内皮细胞增生而肿大,心肌呈局灶性或弥漫性心肌炎,肺有出血性肺炎,肾呈间质性炎症,脑膜可出现淋巴细胞性脑膜炎。

2. 临床表现本病潜伏期4-21天(一般10-14天)。

多急性起病,主要临床特征为发热、特异性焦痂或溃疡、局部或全身淋巴结肿大、皮疹(充血性、斑疹或斑丘疹)。

由于本病造成全身的小血管广泛受损,可累及多系统多脏器,以呼吸、消化、神经系统和肾脏损害较多见。

发热多呈弛张热或稽留热,体温可达38.5~41℃。

发病初期于叮咬处出现红色丘疹,继而成为水泡,以后形成黑褐色焦痂。

可出现全身浅表淋巴结肿大,以焦痂临近的局部淋巴结最为明显。

皮疹先于躯干散在性出现,后蔓延至四肢,轻症患者可无皮疹,重症患者皮疹可密集融合,甚至为出血性。

三、诊断、治疗和报告医疗机构应按照《恙虫病诊疗技术要点(试行)》(附件1)做好诊断和治疗。

各级医疗机构发现符合病例定义的恙虫病疑似、临床诊断或确诊病例时,可参照乙、丙类传染病的报告要求于24小时内通过国家疾病监测信息报告管理系统进行网络直报,报告疾病类别选择“其它传染病”中的“恙虫病”。

疑似病例应及时进行订正。

符合《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范(试行)》要求的,按照相应的规定进行报告。

四、实验室检测各级疾病预防控制机构专业人员和临床医务人员发现病例时,应认真按照《恙虫病实验室检测方案(试行)》(附件3)进行标本的采集、包装、运送和实验室检测。

当地实验室无检测条件或无法鉴定时,可将原始标本及病原分离物送上级疾病预防控制中心进行检测鉴定。

五、流行病学调查当地首次出现恙虫病疫情或发病水平明显增高时,县区级疾病预防控制中心应按照《恙虫病流行病学调查方案(试行)》(附件2)立即组织专业人员开展流行病学调查,主要调查病人的临床表现、传染来源、相关暴露因素及诊疗经过等,填写《恙虫病个案调查表》(见附件2)。

出现暴发疫情时,应开展病例的主动搜索,掌握病例数量及其三间分布,对宿主动物、传播媒介和暴露因素等进行调查分析,及时提出有针对性的预防控制措施。

六、专题调查有条件的地区,疾病预防控制机构可根据当地疫情的特点,参照《恙虫病专题调查方案(试行)》(附件4),组织开展人群血清流行病学、宿主动物和传播媒介等方面的专题调查。

七、预防控制措施(一)加强病例的诊断和规范性治疗各地应开展对医务人员的培训工作,提高医务人员发现、识别恙虫病的能力,合理治疗,减少危重或死亡病例的发生。

(二)宿主动物与媒介的控制降低环境中鼠类和恙螨密度是控制本病的重要措施,流行地区要持续开展爱国卫生运动,经常清除居住地、作业场所及道路两侧的杂草、填平坑洼,以增加日照,降低湿度,使之不适于恙螨的生长繁殖。

对不能除草的区域可用化学杀螨剂喷洒。

同时采取以环境治理为基础,药物毒杀为重要手段的综合措施控制鼠密度。

(三)做好个人防护做好个人防护是预防本病的有效措施。

恙螨主要栖息在草丛或灌木,应避免在此类环境中坐卧休息或晾晒衣被。

如需进入此类地区,尤其是已发现过病人的地区,应注意做好个人防护,应扎紧袖口、裤管口,衬衣扎入裤腰内,减少恙螨的附着或叮咬。

也可在暴露的皮肤和裤脚、领口或袖口上喷涂含邻苯二甲酸二甲酯或避蚊胺等成分的驱避剂进行防护,如驱蚊灵、蚊不叮等。

野外作业后,及时拍打衣物,抖落附着的恙螨;换衣洗澡,重点擦洗腋窝、腰部、会阴等皮肤柔软部位,可减少被恙螨叮咬的机会。

(四)做好公众健康教育健康教育的要点是指导公众、特别是高危人群减少或避免恙螨的暴露,以降低感染风险。

有恙螨叮咬史或野外活动史者,一旦出现疑似症状或体征,应及早就医,并告知医生相关暴露史。

恙虫病诊疗技术要点(试行)为指导各地及时、有效、规范地开展恙虫病的诊断和救治工作,减少危重病例的发生,特制定本方案。

1. 临床表现潜伏期为4~21天,一般10~14天。

急性起病,主要临床特点为发热、特异性焦痂或溃疡、淋巴结肿大和皮疹。

1.1 发热:体温多在38.5~41℃,最高可达42℃,呈弛张热或稽留热,多有畏寒,偶有寒战。

1.2 焦痂或溃疡:是恙虫病特有的体征,发生率多为50%以上。

恙螨幼虫叮咬处首先出现粉红色小丘疹,约3~10mm大小,其后逐渐变为水泡,水泡破裂后中心部位发生坏死,形成褐色或黑色焦痂。

焦痂多为圆形或椭圆形,其边缘稍隆起,周围有红晕,痂皮脱落后中央凹陷形成小溃疡,无脓性分泌物;一般无痛痒感。

焦痂或溃疡可全身分布,但多见于腋窝、腹股沟、外生殖器、肛门等隐蔽、潮湿且气味较浓的部位。

多数1个,偶有2~3个及10个以上者。

因此仔细查找疑似恙虫病病人的特异性焦痂或溃疡是临床诊断恙虫病必须的。

1.3 淋巴结肿大:全身浅表淋巴结肿大是恙虫病常见的体征之一,焦痂或溃疡临近的浅表淋巴结肿大较为明显。

一般在发热前就可以触到。

常见的部位是颈部、腋窝、腹股沟。

肿大的淋巴结孤立、游离无粘连、有压痛,触之可动,多如黄豆或蚕豆大小、也有鸽蛋大小者,有的甚至于隆起皮肤表面。

1.4 皮疹:皮疹的发生率有较大差异,可能与病原体的型别不同、病情轻重、就诊早晚等因素有关。

多出现在发病后3~6天,充血性斑丘疹多见,持续3~7日后逐渐消退。

皮疹呈暗红色,压之退色。