(参考课件)案例分析:上海田子坊(详细)

- 格式:pptx

- 大小:10.84 MB

- 文档页数:15

建筑或室内设计作品调查田子坊简介:田子坊,原名志成坊。

“田子坊”本是泰康路上的一条小弄,1998年起在上海市和卢湾区政府的支持下,通过租赁、转让、置换等方式,逐步把旧房、就民宅改建成画家工作室、设计室、画廊、摄影室、陶艺馆、时装展示厅等,吸引了包括陈逸飞、尔冬强等知名艺术家以及来自美国、法国、英国、澳大利亚、丹麦、加拿大、日本、中国香港等6个国家、地区及国内的百余家中外创意企业入驻,逐渐形成了室内设计、视觉艺术、工艺美术为主的产业特色,转型发展成为上海乃至国内最具规模和影响力的创意产业发展基地,被评为中国最佳创意产业园区、上海最具影响力的创意产业集聚区和上海优秀创意船业集聚区。

地址:上海市泰康路210弄建设时间:始建于1930年占地面积:7万余平方米建筑面积:2万余平方米性质:田子坊的前身是许多老工厂的聚集地,如今已成了创意产业区。

特征:田子坊小得岂有此理,才短短400多米,但就在这样的400米里,田子坊集中了石库门、小店、创意工场这些相互融合的元素,有“小新天地之称”,是上海时尚的潮地。

它是目前上海所剩不多的典型的里弄建筑格局。

这里既有旧里又有新里,还有花园住宅,建筑风格包括折中主义、英国新文艺复兴风格、现代主义风格、中国传统砖木结合风格,还有西班牙建筑风格、英国城堡建筑风格和巴洛克风格等。

其中尤以石库门建筑最为丰富,二十多种形态,类型之多、保存之完整可谓独步上海。

艺术家的创意梦工厂1998年12月28日,一路发文化发展公司首先进驻泰康路揭开了泰康路上海艺术街的序幕,不久又有著名画家陈逸飞、尔冬强、王劼音、王家俊等艺术家和一些工艺品商店先后入驻泰康路,使原来默默无闻的小街渐渐吹起了艺术之风。

尔冬强工作室每月一次的歌剧演唱会高朋满座。

坐落在泰康路220弄的乐天陶社艺展吸引国际陶艺家前来参展、交流,在世界的陶艺界享誉盛名。

上海自在工艺品公司的缕青竹刻在沪上的竹刻中独树一帜,畅销港台。

泰康路210弄被名为"田子坊"的小弄内更有一股热流向你赴来;弄内的厂房构筑起泰康路上的精华高塔。

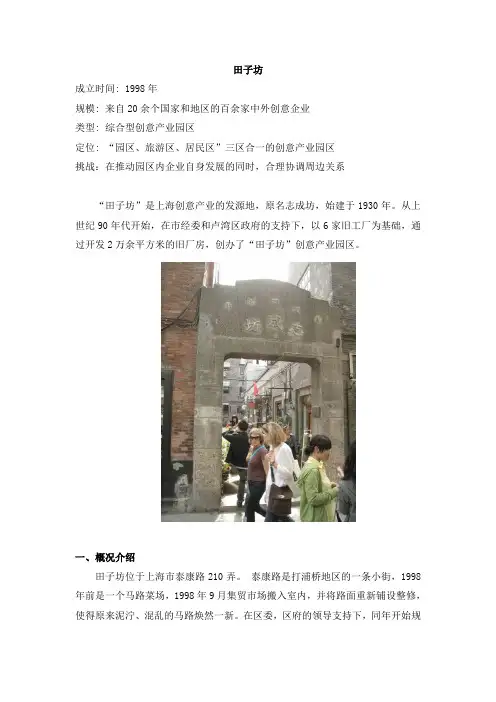

田子坊成立时间: 1998年规模: 来自20余个国家和地区的百余家中外创意企业类型: 综合型创意产业园区定位: “园区、旅游区、居民区”三区合一的创意产业园区挑战:在推动园区内企业自身发展的同时,合理协调周边关系“田子坊”是上海创意产业的发源地,原名志成坊,始建于1930年。

从上世纪90年代开始,在市经委和卢湾区政府的支持下,以6家旧工厂为基础,通过开发2万余平方米的旧厂房,创办了“田子坊”创意产业园区。

一、概况介绍田子坊位于上海市泰康路210弄。

泰康路是打浦桥地区的一条小街,1998年前是一个马路菜场,1998年9月集贸市场搬入室内,并将路面重新铺设整修,使得原来泥泞、混乱的马路焕然一新。

在区委,区府的领导支持下,同年开始规划田子坊特色街的开发和建设工作。

二、园区建设1、背景规模田子坊的发展经历了一条街、一片厂区和一个园区三个阶段。

田子坊起源于泰康路艺术街,1998年,区政府有意将泰康路打造为以画廊为主体的艺术品一条街,街道成立了泰康路工艺品特色一条街管委会负责推动艺术街的发展。

经过一段时间的努力,形成了由1998年美籍华人、著名油画家陈逸飞为代表的39个画廊组成的艺术品一条街。

随着租期到期,泰康路店铺业主不再出租房屋,泰康路工艺街面临生存危机。

正在此时,上海开始了“退二进三”的产业升级,泰康路210弄内六家工厂先后停产外迁,2万余平方米旧厂房空置。

2001年,在区政府的关心和支持下,街道把泰康路210弄田子坊内这六家小企业(上海人民针厂、上海食品工业机械厂、上海钟塑配厂、上海新兴皮革厂、上海纸杯厂、上海华美无线厂)的旧厂房,建筑面积约2万平方米,通过置换,引进无污染、无噪音的文化企业,在旧厂房的基础上,建立了文化创意产业园区。

伴随着创意产业的发展,越来越多的文化界人士进驻泰康路田子坊,包括上海美术家协会副主席王劼音、著名摄影家尔冬强、香港陶艺家郑祎、美国陶艺家吉米、法国设计家卡洛琳、南斯拉夫摄影家龙·费伯等。

田子坊的火灾事故原因一、事件背景田子坊是上海市黄浦区著名的文化和旅游景点,以其独特的历史街区和风情吸引了大量的游客和商家。

然而,2018年6月1日晚上10点左右,田子坊一栋商业建筑内发生了一起火灾事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

这起火灾事故也引起了社会各界的广泛关注和热议。

二、事件调查1. 火灾事故发生地点及时间火灾事故发生在田子坊的某商业建筑内,具体位置为黄浦区瑞金二路和淮海中路交界处。

火灾发生的时间为2018年6月1日晚上10点左右。

2. 火灾事故原因经过调查,火灾事故原因初步判定为电气设备故障引发的火灾。

具体来说,是由于建筑内一处电线老化和短路问题导致了火灾的发生。

3. 现场状况火灾发生后,现场情况非常紧急。

据目击者称,火势蔓延迅速,浓烟滚滚,很多人被困在建筑内无法逃生。

在火灾事故中,造成了多人受伤和死亡,同时建筑内部的商铺和物品也遭受了严重破坏。

4. 消防救援在接到火灾报警后,当地消防部门立即派出了大量的消防人员和救援车辆前往现场。

他们经过艰苦的救援工作,成功控制了火势,并将被困者救出。

同时,还组织了现场的医疗救护以及事故善后处理工作。

5. 影响和损失这起火灾事故造成了严重的人员伤亡和财产损失。

据初步统计,火灾事故共造成了10人死亡,30人受伤,多家商铺被烧毁,经济损失数百万元。

此外,火灾事故还引发了社会的广泛关注和议论,对田子坊的形象和旅游业产生了不利影响。

三、事故原因分析1. 建筑电气设备老化和维护不到位通过对火灾事故的调查和分析发现,火灾的直接原因是建筑内一处电线老化和短路引发的。

这反映出建筑的电气设备存在老化和维护不到位的问题。

由于建筑物年代久远,电气设备的使用寿命可能已经超过了预期,而且对于老旧建筑的维护工作可能没有得到足够的重视和投入。

这些都为火灾的发生埋下了隐患。

2. 消防设施和安全管理不到位另外,火灾发生后建筑内的消防设施和安全管理也存在问题。

据目击者称,火灾发生时,建筑内的疏散通道被堵塞,烟雾报警器和灭火器无法正常使用,造成了很多人无法及时逃生。

上海建设文化实践地案例在上海这个充满魅力的大都市里,有个超有趣的文化实践地——田子坊。

以前呢,田子坊就是普普通通的弄堂街区。

但你再看看现在,那可真是大变样啦。

走进田子坊,就像是走进了一个文艺的大观园。

这里到处都是创意小店。

比如说那些小饰品店,店里的耳环啊、项链啊,都不是那种千篇一律的大路货。

店主们像是有魔法一样,把各种稀奇古怪的元素组合在一起。

有拿旧唱片做耳环的,戴在耳朵上,感觉就像把一段音乐挂在了身上,超级酷。

还有的把老上海的月份牌画印在丝绸围巾上,戴上这样的围巾,就像是从老上海的画里走出来的时髦女郎。

街头巷尾还有好多特色的咖啡馆。

每一家的装修都像是店主在讲述自己的故事。

有一家咖啡馆,墙壁上全是世界各地旅行者留下的明信片,你坐在里面喝着咖啡,看着那些明信片,就好像跟着那些陌生人的足迹环游了世界。

而且啊,咖啡的拉花也特别有创意,有时候是一个小小的田子坊建筑图案,喝之前都要先欣赏半天,都舍不得下口呢。

田子坊的文化实践还体现在对老建筑的保护和再利用上。

那些老房子的外观依旧保留着老上海的韵味,石库门的风格让人感觉特别亲切。

但是走进去,里面却是充满现代艺术气息的工作室或者画廊。

在这些地方,经常能看到年轻的艺术家们在创作。

他们把老建筑当成了灵感的源泉,在这个传统与现代交融的空间里,挥洒着自己的创意。

这里还经常举办各种文化活动。

有露天的小型音乐会,一个小乐队在弄堂里演奏着爵士乐,周围的人呢,有的坐在小板凳上,有的就站着,跟着音乐轻轻摇摆。

还有一些民间手工艺人的现场制作展示,像捏面人啊,做糖画啊。

小朋友们围在旁边,眼睛睁得大大的,好奇地看着那些普普通通的面团和糖稀在艺人的手里变成一个个栩栩如生的小玩意儿。

田子坊就像是上海的一个文化小宇宙,它把传统的上海文化、现代的创意文化还有来自世界各地的多元文化都融合在一起,变成了一个独特的、充满活力的文化实践地。

无论是本地居民还是外地游客,甚至是外国友人,到了田子坊,都能感受到上海文化那迷人的魅力。

历史文化街区保护开发成功案例一、上海田子坊开发背景:上海从工业城市向消费型城市转型,发展文化创意产业园区成为工业用地转型主要策略,区政府也希望藉盘活空置厂房资源,提升地区经济简介:由上世纪50年代弄堂工厂及居民区组成,现成为具老上海风情的特色休闲商业街区区位:位于上海黄浦区中心地段投资主体:租户投资为主体,政府出资改善基础设施占地面积:7.2万平方米商业规模:营业面积3万多平方米开发时序:210弄(1998年)-> 248弄、274弄(2004年)游客量:日均2万人次权属情况:由居民分散持有租金收益分配:按照管委会:居民 = 2:8的比例分成业态结构:目前有各类特色商户400余家♢田子坊发展历程和策略工业厂房改造,艺术家集聚(1998-2003年)1988年,陈逸飞、尔冬强、王家俊等艺术家入驻,集中于弄堂工厂,2002年,创意产业集聚,共83家艺术商店、艺术创作室和展示厅入驻;文创工厂规模效应外溢(2004-2007年)2004年,居民房开始对外出租,文创企业开始向居民区蔓延2005年,政府出台居改非政策,授牌田子坊为创意产业集聚区;外延扩大,成为城市地标(2008-至今)2008年,田子坊定位为海派文化展示地和世博主题演绎地,其范围进一步向外扩散,餐饮、服务等业态比例大大提升,成为旅游和体验式文化集聚地。

文创活化:街道办与文化商人合作创办“上海田子坊投资咨询公司”,将空置厂房使用权转租,由后者运用市场化手段招徕艺术家入驻,激发了片区活力,为后续改造树立了示范效应;适时借力突破制度边界:将公用房交由合作企业进行改造出租规避政治风险,掀开“居改非”大幕。

在政府计划对片区实施拆迁开发后,联立居户、艺术家及社会人士向政府抗辩,使得政府出台居改非政策;借势宣传:借力世博会举办契机,申报世博会旅游示范点,并邀请国内外政要精英到访,引发社会关注。

田子坊是一种自下而上的再开发模式,其由居民及众多产业个体一起参与,按照市场导向自发调整使用功能、逐步演替扩展,进而实现再生。

田子坊案例分析一、田子坊简介1、田子坊发展缘由田子坊位于中国上海市泰康路210弄。

田子坊的街区形态基本形成于上世纪20年代,处于原法租界和华人居住区,是商业居住街区和工业区的过渡地带。

集中了上海从乡村到租界,再到现代城市发展的各个时期各种类型的历史建筑,是上海保存历史文化遗存类型最丰富的街区之一。

泰康路是打浦桥地区的一条小街,1998年前这里还是一个马路集市,自1998年9月区政府实施马路集市入室后,把泰康路的路面进行重新铺设,使原来下雨一地泥,天晴一片尘的马路焕然一新。

1998年12月28日,一路发文化发展公司首先进驻泰康路揭开了泰康路上海艺术街的序幕,不久又有著名画家陈逸飞、尔冬强等艺术家和一些工艺品商店先后入驻泰康路,使原来默默无闻的小街渐渐吹起了艺术之风。

1999年著名画家黄永玉将志成坊改名为“田子坊”。

4、田子坊的构成要素●建筑变迁:历史建筑——典型的江南民居、西式洋房、中式石库门和新式里弄建筑,是海派文化兼容并蓄特质的空间意向表达●艺术百态:画廊+艺术家工作室——艺术家的生态社区●里坊风貌:真实的里弄生活——上海历史风貌和石库门里弄生活的“活化石”●时尚创意:时尚设计&创意店铺——尤以旗袍、高级成衣等为代表●休闲元素:美食与娱乐相结合——云集了10余个国家和地区的风味美味二、田子坊建筑1、建筑形式:上海老石库门里弄建筑,带西式建筑特点的新式里弄建筑;2、建筑功能:20世纪20年代的居住区形式的里弄工厂,20世纪70年代的居住区。

3、建筑装饰:现代主义简洁装饰、中国传统木构装饰、新艺术运动装饰风格、巴洛克风格。

4、街巷空间:田子坊的街巷空间是具有生活化的场所空间,它是流动的、内敛的又是包容的、多元着的,承载的是城市的人文活动,是城市文化的代表。

5、完整性:区块方正规整,与周边的城市环境以道路隔开,有利于整体保护;6、完好性:整个区块内并没有因多少拆建、改建、新建等行为而被破坏;7、地域性:区块是上海历史街区中最具里坊风貌的代表,具有很重要的历史文化遗产价值。

田子坊成立时间: 1998年规模: 来自20余个国家和地区的百余家中外创意企业类型: 综合型创意产业园区定位: “园区、旅游区、居民区”三区合一的创意产业园区挑战:在推动园区内企业自身发展的同时,合理协调周边关系“田子坊”是上海创意产业的发源地,原名志成坊,始建于1930年。

从上世纪90年代开始,在市经委和卢湾区政府的支持下,以6家旧工厂为基础,通过开发2万余平方米的旧厂房,创办了“田子坊”创意产业园区。

一、概况介绍田子坊位于上海市泰康路210弄。

泰康路是打浦桥地区的一条小街,1998年前是一个马路菜场,1998年9月集贸市场搬入室内,并将路面重新铺设整修,使得原来泥泞、混乱的马路焕然一新。

在区委,区府的领导支持下,同年开始规划田子坊特色街的开发和建设工作。

二、园区建设1、背景规模田子坊的发展经历了一条街、一片厂区和一个园区三个阶段。

田子坊起源于泰康路艺术街,1998年,区政府有意将泰康路打造为以画廊为主体的艺术品一条街,街道成立了泰康路工艺品特色一条街管委会负责推动艺术街的发展。

经过一段时间的努力,形成了由1998年美籍华人、著名油画家陈逸飞为代表的39个画廊组成的艺术品一条街。

随着租期到期,泰康路店铺业主不再出租房屋,泰康路工艺街面临生存危机。

正在此时,上海开始了“退二进三”的产业升级,泰康路210弄内六家工厂先后停产外迁,2万余平方米旧厂房空置。

2001年,在区政府的关心和支持下,街道把泰康路210弄田子坊内这六家小企业(上海人民针厂、上海食品工业机械厂、上海钟塑配厂、上海新兴皮革厂、上海纸杯厂、上海华美无线厂)的旧厂房,建筑面积约2万平方米,通过置换,引进无污染、无噪音的文化企业,在旧厂房的基础上,建立了文化创意产业园区。

伴随着创意产业的发展,越来越多的文化界人士进驻泰康路田子坊,包括上海美术家协会副主席王劼音、著名摄影家尔冬强、香港陶艺家郑祎、美国陶艺家吉米、法国设计家卡洛琳、南斯拉夫摄影家龙·费伯等。